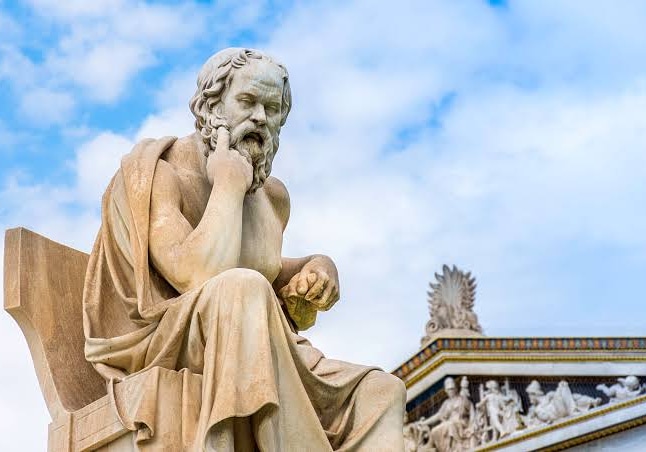

“너 자신을 알라” (Know yourself)

“너 자신을 알라” (Know yourself, 그: γνῶθι σεαυτόν, 그노티 세아우톤)는 고대 그리스의 유명한 격언으로, 그리스의 여행담 작가인 파우사니아스에 따르면 델포이의 아폴론 신전의 프로나오스 (주랑, 기둥)에 새겨져 있던 것이라 한다.

이 경구는 흔히, 다음 6명의 그리스 현자 중 하나의 저작으로 간주된다.

스파르타의 킬론, 헤라클레이토스, 피타고라스, 소크라테스, 아테네의 솔론, 밀레투스의 탈레스

다른 자료에서는 이 격언을 그리스 신화에 등장하는 시인 페모노에의 저작으로 간주하기도 한다. 로마의 시인 유베날리스는 절제와 자각에 대한 논의인 그의 저작 ‘de caelo’ (천국으로부터)에서 그리스에 전해지는 다른 경구들과 함께 이 격언을 언급하고 있다(Satire 11.27). 이 격언을 라틴어로는 ‘nosce te ipsum’라고 한다.

널리 알려져 있듯이 소크라테스는 “너 자신을 알라”는 말을 즐겨 사용했다. 그러나 그가 이 말을 처음 한 사람은 아님을 알 수 있다.

“너 자신을 알라”는 말은 소크라테스가 즐겨 사용한 또 다른 말 “혼(영혼)을 돌보라”는 말과 짝을 이룬다. 혼을 돌보라는 것은 재산이나 외적인 좋은 것들에 마음을 쓸 것이 아니라 혼이 가능한 한 훌륭하게 되게끔, 특히 혼이 최대한 지혜롭게 되도록 혼에 마음을 쓰라는 얘기다. 그래야 진정 행복할 수 있다는 것이 그의 생각이다. 그런데 혼을 제대로 돌보려면 자기 자신을 알아야 한다고 그는 본다. 그래서 그는 “너 자신을 알라”고 역설하고 다녔던 것이다.

소크라테스가 외친 “너 자신을 알라”는 말에는 여러 의미가 담겨 있다. 그 하나는 자신이 무지함을 깨달으라는 말이다. 그리고 더 나아가 참된 앎을 얻을 수 있는 능력 즉 이성이나 지성의 능력이 있음을 사람들이 깨닫고 그 능력을 사용하라는 것이다.

한편 현존하는 델포이의 아폴론 신전 유적은 기원전 330년에 완성된 세 번째 석조 신전이다. 유적은 신전의 토대, 원주 몇 개, 원주의 토대 일부가 남아 있을 뿐이었지만, 최근 원주 몇 개가 복원되어, 페리스튀리움 (안뜰을 둘러싸는 열주랑)이 곁들여진 정면에 6개, 측면에 13개, 총 38개의 도리아식 열주로 둘러싸인 직사각형 신전의 모습을 상상할 수 있게 되었다. 당시 신전의 전실에서 순례자를 맞이한 것은 벽에 새겨진 고대 그리스 일곱 현자의 격언 중에는 “너 자신을 알라.” 외에도 “절도가 최상이다.” “참고 견디며 겸손하라.” 등과 같은 현자의 가르침을 연상시키는 명문이 남아 있다.

○ 홍길복 목사의 라틴어 인문학 (48) 중에서 _ 10월 8일자

– Multi multa, nemo omnia novit.

(물티 물타 네모 옴니아 노비트)

multi, 원형은 multitudo, 군중, 대중, 대다수, 많은사람, 영어 multitude

multa, multi와 같은 뜻으로 사람이 아닌 물건에 쓰임, 다량, 온갖 것, 많은 것

nemo, 누구도…아니다, 아무도…않다.

omnia, 모든것, 일체, 전체,

novit, 원형은 novi, 안다, 알고있다.

Multi multa nemo omnia novit.

많은 것을 아는 사람은 많으나, 모든 것을 다 아는 사람은 없다.

박학다식한 사람은 많지만, 전지전능한 인간은 없다.

오늘 우리 시대는 지식과 정보의 홍수시대입니다. 예전과는 비교할 수도 없이 많은 지식과 정보가 넘쳐나고 있습니다. 사람들은 크고 거대한 우주와 자연, 인간과 역사로 부터 시작하여 일상에서 벌어지는 깨알같이 작은 것들까지도, 정말 많이 알고 있습니다.

그러나 오늘의 라틴어 문장은 이런 우리들에게 새로운 깨우침을 줍니다.

Multi multa nemo omnia novit.

많은 것을 알고 있다고 해서, 모든 것을 다 알고 있는 것은 아니라는 것입니다. 인간이란, 많이 알 수는 있어도, 모든 걸 다 알 수는 없는 존재입니다. 인간은 전지전능한, omniscient 하거나, omnipotent 한 신이 아닙니다. 그러니 남들 보다 공부 좀 더하고 책 좀 더 읽었거나, 이것 저것 인터넷에서 정보를 찿아냈다고 나서지 말라는 것입니다. ‘많은 것’이란 비교적이요, 상대적입니다. 절대로 절대적이 아닙니다. 그러므로 ‘많다’는 것은 또 다른 측면에서 보면 ‘적은 것’이 될 수도 있습니다. 신이 아닌 인간의 지식과 정보란 언제나 제한적인 것임으로 ‘많이 아는 것 같아도 실은 별것이 아니니’ 우쭐대거나 뽐내지 말고 늘 겸손해야 한다는 교훈이라 하겠습니다. 오늘날 ‘박사’란 ‘넓을 박’이 아니라 ‘얇을 박’ 박사라는 말도 단순히 우수개로만 들을 것이 아닙니다. 한국 남자들은 모였다하면 군대 이야기와 정치 이야기를 주요 화제로 삼는다고 합니다. 특히 한국 남자들은 정치문제에 대해서는 저마다 전문가요, 일가견을 지닌듯 합니다. 그러나 우리 중 누군가가 아예 작심을 하고 깊고 깊은 산골에 들어가 일체 모든 뉴스를 차단한채 한 10년 쯤 후에 세상에 다시 나와도 정치계는 똑같을 것이라고 합니다. 우린 모른다고해서 하나도 손해될 것도 아니고, 안다고 해서 하나도 득될 것도 아닌 것을 가지고 그냥 입씨름만 거듭하고 피차에 마음만 상하게 할 때가 너무 많습니다.

Multi multa nemo omnia novit.

많은 것을 아는 사람은 많지만, 모든 걸 다 아는 사람은 없습니다.

이 문장이 일깨우는 두 번째 렛슨은 ‘많은 것을 아는 것이 중요한 게 아니라 꼭 알아야 할 것을 아는 것’이 중요하다는 교훈입니다. 우리는 종종 많은 것을 알려고하다가 정말 꼭 알아야 할 것, 인생에 있어서 정말로 소중한 것을 놓치는 경우가 얼마나 많습니까? 이것, 저것 잡다한 것들, 별로 쓸모 없는 것, 몰라도 괜찮은 것들은 많이 알고 있는데 정말 알아야 할 것은 모르고 있지는 않은지 자문해 볼 것을 요청합니다. 정말 알아야 할 것, 정말 꼭 알려고 부단히 노력해야 할 것, 한가지가 있습니다.

소크라테스는 말했습니다.

‘너 자신을 알라’

Know yourself.

‘나는 오직 한 가지는 알고 있습니다. 나는 아무 것도 모르는 인간이라는 사실을’

I know only one thing that is that I know nothing.

나는 누구인가? Who am I ?

나란 존재는 무엇인가 ? What is I ?

Multi multa nemo omnia novit.

많은 것을 아는 사람은 많이 있지만, 모든 것을 다 알고 있는 사람은 없습니다.

Carpe diem !

Bonam fortunam !

오늘도 좋은하루되시길 !

크리스천라이프 편집부