동양(중국) 제자백가의 사상 5 – 법가의 사상

[목차]

– 법가

– 법가의 사상

.관자 서

.자산

.상앙

.한비

.한비자 서

.이사

– 법가

법가는 관자(管子)를 시조로 하는 학파로, 신불해(申不害)와 상앙(商鞅)을 거쳐 한비자(韓非子)에 이르러 집대성되었다. 법가는 정치철학을 세우고 그것을 실천함으로써 부국강병을 이루어 천하통일을 도모하려는 학파였다.

천하를 다스리는 원리에 대해, 법가는 엄격한 법치주의가 근본이라고 주장하였다. 법가는 천하를 다스리는 원리는 법(法)과 술(術)이라고 주장하였다. 법가에서 말하는 법(法)은 군주가 정하는 규범을 뜻하며 술(術)은 법을 행하는 수단을 뜻한다.

관자는 공리(功利)와 법치(法治)를 겸한 사상가이며 또 실행가였다. 신불해는 패도(覇道)의 술(術)에 밝고, 상앙(商鞅)은 패도의 법(法)에 뛰어났으며, 이 술(術)과 법(法)은 한비자(韓非子)에 이르러 종합되어 형명법술(刑名法術)의 학으로 완성되었다. 한비자의 학은 유가 · 도가 · 법가의 사상을 종합으로써 이루어졌다.

– 법가의 사상(法家-思想)

봉건제(封建制)에서 군현제(郡縣制)로 이행하고 있었던 전국시대(戰國時代)에, 씨족제(氏族制)적 봉건국가의 유지를 목적으로 한 유가의 덕치사상에 반대하고 새로운 법치사상에 의해 중앙집권국가를 만들려고 한 사상가가 있었다. 그들은 사상가로서 학파를 형성하였다기보다 실제 정치가로서 활약하였기 때문에 문헌상으로 그 자취를 살핀다는 것은 용이한 일이 아니다.

덕치(德治)에 중점을 두는 사상과 법치(法治)에 중점을 두는 사상은 이미 춘추시대부터 대립되고 있었다. 춘추 말기 정(鄭)의 재상이었던 자산(子産)은 법령의 조문을 명문(銘文)으로 하는 동기(銅器)를 만들었다(전536). 이것은 중국에 있어서 성문법 공포의 최초로서 씨족제적 봉건국가의 체질 변혁을 촉구하는 것이었다. 같은 경향은 제(齊)의 재상을 지낸 안영(晏孀)에게서도 보인다.

전국시대에 처음으로 법치를 주장한 인물에 이회, 오기(吳起), 상앙, 신불해(申不害) 및 신도 등이 있다. 그들은 법가 사상의 선구자들이다.

이들의 사상을 집대성한 사람이 전국 말기에 나타난 한비(韓非)였다. 그는 법(法), 권술(權術), 권세(權勢)를 중시하여 중심에 법을 두고 ‘권술’과 ‘권세’를 유기적으로 결부시켰다. 신불해(申不害)의 ‘권술(權術)’에 대한 생각, 상앙의 법에 대한 생각, 신도의 권세(權勢)에 대한 생각을 비판적으로 받아들여 법체계를 만들어냈다. 그는 원래 유가의 순자에게 사사하여 그 예(禮)의 생각을 받아들이고 있었던 것이다.

한비(韓非)의 생각은 중앙집권을 도모하려는 군주의 이익과 일치하였으며, 씨족제를 유지하려는 귀족들과는 충돌하였다. 후에 진시황(秦始皇)이 그를 중용하려고 하였으나 이사(李斯)에게 시기를 당해 자살하고 말았다. 그러나 그의 주장은 그대로 진(秦)의 실제 정책에 취해져서 진제국의 형성에 큰 구실을 하게 되었다.

○ 관자(管子) 서

춘추시대(春秋時代) 제(齊)의 재상이던 관중(管仲)의 저작으로 믿어졌으나 현재로는 전국시대 제(齊)에 모인 사상가들의 언행을 전국시대부터 전한(前漢) 때까지 현재의 형태로 편찬한 것이라고 생각된다.

관중(管仲), 이름은 이오(夷吾). 제(齊)의 공자(公子) 규(糾)에게 벼슬하여 후에 환공(桓公)과 적대관계였으나 환공의 신하 포숙(鮑叔)의 추천에 의하여 환공의 신하로서 재상이 된 후 제를 춘추시대의 5대 강국 중 제일 가는 강국으로 만든 공적을 세웠다. 관중은 제에 있어서는 전설적인 인물이며, 또 제의 직하(稷下)는 전국 시대의 학술의 중심지였기 때문에 거기에 모인 학자들이 관중에 청탁하여 ‘관자’를 만든 것인 듯하다.

이 ‘관자’는 원래 86편이었으나 10편은 분실되고 76편이 현존한다. 전체가 경언(經言), 외언(外言), 내언(內言), 단어(短語), 구언(區言), 잡편(雜篇), 관자해(管子解), 경중(輕重)의 8부로 나누어져 있는데, ‘관자해’는 ‘경언’의 해석이겠지만 다른 것은 무엇을 기준으로 분류한 것인지 알 수 없다. ‘경언’이 다른 부분보다 오래 된 것임은 인정되기 때문에 국어(國語), 좌전) 등의 관중에 관한 기록과 서로 보충하여 합하면 관중을 알기 위한 사료(史料)로 삼을 수 있다.

그 내용은 정치·법률·제도·경제·군사·교육·철학 등 다방면에 걸쳤고, 특히 시대의 변화로 인한 예(禮) 사상의 무력화에 대하여 그것을 무위자연(無爲自然)의 사상으로 구제하려는 도가와 권력에 힘입는 현실적인 법을 도입하려는 법가의 사상과의 관련이 이 관자(管子)에 보이고 있다. 그러나 그 외에 유가(儒家)·묵가(墨家)·병가(兵家)·농가(農家)·음양가(陰陽家) 등 여러 종류의 학설이 혼입되어 있어 이 점으로 보아도 ‘관자’가 한 학파의 저술이 아닌 것을 알 수 있다.

○ 자산(子産; 기원전585경-기원전522)

중국 춘추시대(春秋時代) 정국(鄭國)의 재상. 이름은 교(僑), 자산(子産)은 자. 공손교(公孫僑)라고 호칭되는 것으로 알 수 있듯이 정(鄭)의 귀족 출신이다.

당시의 정치는 귀족에게 주도권이 장악되어 있었는데 그것은 중앙집권을 목표로 하는 군주에 있어서는 큰 장애가 되었었다. 자산이 출생한 것은 귀족 상호간의 다툼으로 인하여 일시적으로 군주와 귀족과 신흥 사서인(士庶人) 간에 균형이 잡혀진 시기였다. 거의 동시에 제(齊)에서도 하급 귀족 출신의 안영이 나와 국정을 좌우하였다.

귀족 출신인 자산은 나라의 재상으로 뛰어난 견식과 합리적인 사고에 의하여 귀족정치의 폐해를 꿰뚫어보고 국내에 평화를 이룩하였다. 국외적으로는 대립하는 북방의 진(晉)과 남방의 초(楚), 2대 강국에 끼여 있었지만 그의 시책에 의하여 소강(小康)을 보전할 수가 있었다. 그는 국내의 귀족간의 항쟁에 대해 혹은 중립 혹은 역이용하는 등 갖가지의 방법을 써서 나라의 유지에 노력했다. 토지제도를 개혁하였고, 경지를 정하여 강제적으로 계획적 농업행정을 단행하고 세제의 개혁을 행하였다. 특히 유명한 것은 처음으로 법령의 조문을 명문(銘文)으로 하는 동기(銅器)를 만든 것이리라(전536). 진(晋)의 귀족인 숙향(叔向)은 이것에 반대하였다. 그 이유는 씨족제하에 있어서의 형벌은 임금의 덕과 믿음에 의지해야 하는데, 성문법(成文法)을 공포하면 덕치주의(德治主義)의 전통과 정면으로 대립하기 때문이다. 또한 당시 신장(伸長)하고 있던 사서인의 세력을 인정하는 것이 되어, 종래의 귀족 중심의 예에 대한 질서를 파괴하는 것이라고 생각하였기 때문이다. 그러나 그 뒤 오래지 않아 진(晋)에서도 법을 성문화하여 공포하지 않으면 안 되게 되었다. 그것은 바로 신흥세력의 신장을 말하는 것이다.

○ 상앙(기원전390-기원전338)

중국 전국시대(戰國時代)의 정치가. 위(衛)의 왕족 출신. 성은 공손(公孫), 이름은 앙, 상(商)은 후에 진(秦)에서 받은 봉지(封地)에 따른 성씨이다. 맹자(孟子)와 거의 동시대 사람이다. 처음에 위(魏)에 벼슬하였으나 크게 등용되지 못하였고, 그곳을 떠나 진(秦)의 효공(孝公)에게서 벼슬하여 왕에게 변법(變法)을 건의했다. 그것은 가족제도를 개혁하여 대가족 제도를 분해하는 군현제(郡縣制)를 실시하고 중앙집권을 도모한다. 소가족에 알맞은 토지제도를 개혁한다. 그렇게 되면 국가에 의한 경지(耕地)와 과세(課稅)의 장악이 용이해진다. 도량형(度量衡)의 통일과 부락(部落)제도의 강화, 군공(軍功)에 따른 수상(授賞) 등과 함께 이 개혁에 의하여 진(秦)은 중앙집권의 실효를 거두어 강대해져 갔다. 그러나 이 개혁은 진의 귀족의 저항을 초래하여 기원전 338년 효공(孝公)이 죽고 혜왕(惠王)이 즉위하면서 그는 체포되어 거열(車裂)의 형(刑)으로 살해되었다. 그러나 상앙의 개혁안이 후에 진(秦)·한(漢)의 중앙집권국가 형성의 기초가 된 것을 주목하지 않으면 안 된다. 상앙의 저서로서 <상군서(商君書)>가 전하여지고 있다. <상군서>는 그의 자저라고 볼 수는 없고 상앙의 법치사상을 승계한 후학이 상앙에 가탁한 것이라고 보아야 할 것이다.

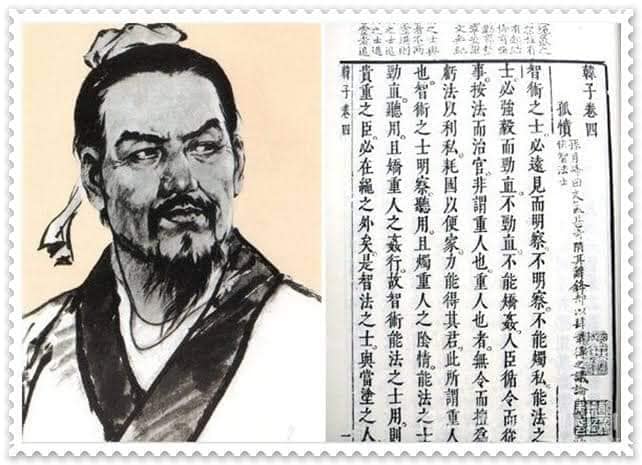

○ 한비(韓非; ?-기원전233)

중국 전국시대 말기의 사상가로 법가(法家)에 속한다. 전기는 분명치 않다. 한(韓)의 공자(公子). 출생년은 알 수 없다. 법가사상의 집대성자로서 전국 제자(戰國諸子)의 최후의 한 사람이다. 이사(李斯)와 함께 순자(荀子)에게 사사(師事)하였다. 유가의 덕치주의를 배척하고 성악설과 예설(禮說)을 계승하여 중앙집권을 도모하는 전정국가(專政國家)의 정치이론을 세웠다. 한비(韓非)는 멸망 직전에 있었던 모국 한(韓)의 전도를 근심하여 신불해(申不害), 상앙을 모방한 변혁안을 제출하였으나 채택되지 못하였다. 후에 진왕(秦王) 정(政-始皇)이 그 안을 보고 한비(韓非)의 저서임을 알고 그를 초청하려 하였기 때문에 기원전 234년 한(韓)의 사자(使者)로서 진에 갔으나 이사 등의 모략을 받고 다음 해 옥중에서 독약을 마시고 자살하였다. 그가 우선 문제로 삼는 것은 한 국가에서 군주의 위치와 국내에 존재하는 토호세력에 대해서다. 토호세력은 군주와 서민과의 사이에서 도당(徒黨)을 조직하고 국가질서를 파괴하여 중앙집권을 도모하는 군주에게는 큰 장애가 되었다. 따라서 그는 서민의 구리심(求利心)을 국가이익과 합치시키는 일에 힘써 상벌효과와 법치사상을 중시하였다. 그의 법치사상은 법(法)을 중핵으로 하여 권술(權術)과 권세와의 3결합(三結合)으로 되어 있다. 그는 신불해가 권술을 주장하고, 상앙이 ‘법’이라는 것을 주장한 것에 대하여 둘 다 한편으로 기울어져 있다고 하였다. 여기서 이르는 법(法)이라 함은 성문화되어 공포된 법을 가리키는 것이며, 권술이라 함은 군주가 흉중에 간직한 군신을 통어하는 방법이다. 또 신도가 말한 권세라고 하는 것을 취하여 법치(法治)가 인치(人治)보다 우수하다는 것과 법과 권세가 보합(補合)함을 말하였다. 한비(韓非)는 자연발생적인 민간질서보다 인위적인 국가질서를 추구하였다. 법은 그 경우의 지주이고, 권술은 실제의 시행방법이며, 권세는 시행자 자신의 태도에 관하여 말한 것이다. 그의 주장은 그의 사후 얼마 안 되어 진(秦)의 정치에 채용되어 마침내 통일국가를 형성하는 데 커다란 역할을 하였다.

○ 한비자(韓非子) 서

중국 전국시대(戰國時代) 한비와 그의 학파의 저작으로 55편이다. 원래 ‘한자(韓子)’라고 불렀으나 당대(唐代)에 한유(韓愈)가 한자(韓子)라고 호칭됨에 서로 혼동되지 않도록 이 책을 ‘한비자’라고 부르게 되었다. 사기(史記)에 진시황(秦始皇)이 ‘고분(孤憤)’, ‘오두’를 보고 대단히 감복한 것이 기록되어 이 책이 한(韓)의 멸망을 근심한한비(韓非)의 대책으로서 이뤄진 것임을 알려주고 있다. 그러나 현재의 한비자(韓非子)는 초견진(初見秦)이라는 편으로 시작되었고, 이어 존한(存韓)이 놓여 있으며, 또 속에는 노자의 해석으로 생각되는 것도 있어 그 성립 시기와 작자는 한 시기에 한 사람에 의해 저술된 것이라고는 생각할 수 없다. 사마천(司馬遷)은 사기(史記) 중에서 한비(韓非)가 “고분(孤憤)·오두·내외저(內外儲)·세림(說林) 등 전부 10여만 언을 저작하였다”고 기록한 후 한비의 전기를 이런 등등의 편을 기준으로 기술하고 있는 것으로 보아 한비자(韓非子) 55편 중에서도 고분·오두·내외저·세림의 각편을 한비(韓非)의 자저로 인정하고 있었을 것이다. 그러나 현재는 고분, 오두 및 현학 3편만을 한비의 자작으로 보는 것이 정론(定論)으로 되어 있다. 고분(孤憤)에서는 당시 사문(私門)의 권세가 만연되어 국가의 질서가 어지러워진 상태를 기술했다. ‘오두’의 두는 나무 속에 들어박혀 내부에서 파먹는 벌레를 뜻하는데, 그 벌레와 같이 내부에서 나라를 좀먹는 것이라 하여 학자(學者)·언담자(言談者)·대검자(帶劍者)·환어자(患御者)·상공민(商工民) 등 오자(五者)를 들고 있다. 학자라 함은 인의나 겸애를 주장하고 옛날을 숭상하는 유자(儒者) 묵자(墨者)를 지칭한다. 언담자라는 것은 합종·연형(連衡)을 꾀하여 제국을 순회하는 유세가(遊稅家) 등을 말한다. 대검자라 함은 국가의 질서에서 이탈하는 유협(遊俠)의 무리를 말하고, 환어자(患御者)라 함은 사문(私門)에 종사하여 군역(軍役)을 빠지는 등 국가의 통제에서 벗어나는 사람을 말한다. 상공민이라 함은 상인(商人)을 말한 것인데 자기는 활동하지 않고 농민의 재산을 탐하여 얻는 사람, 이들은 모두 국가 통제의 한계 외에 있어서 중앙집권을 도모하려는 군주에서 장해가 되는 자들이었다. 현학(顯學)에서는 주로 유자(儒者)·묵자(墨者)의 해로움에 대하여 기술하고 있다. 이상 3편 이외에 그 학파의 학설과 토론을 기록한 것에 난(難)1-4, 난세(難勢), 문변(問辯), 문전(問田), 정법(定法)이 있다. 각편 모두 타학파의 주장을 소개하고 거기에 비판을 가하고 있다. 그밖에 이 학파가 전한 설화집이라고 할 수 있는 것이 있는데 설화를 통하여 법가사상을 선전한다. 세림(說林) 상·하, 내저설(內儲說) 상·하, 외저설(外儲說) 좌상, 좌하, 우상, 우하, 십과(十過) 등이 있다. 또 도가의 영향을 받아 비교적 후기의 법가에 의하여 쓰여진 것이라고 생각되는 것인 주도(主道), 양확(楊確), 해로(解老), 유로(喩老) 등이 있다. 또한 해로, 유로의 2편은 가장 오래된 노자(老子)의 주해로서 때로는 이것을 한비학파와는 전연 관계 없는 것으로 보는 사람도 있다. 요컨대 이 책은 선진 법가사상의 총합으로서 중요한 의미를 갖는다.

○ 이사(李斯; 기원전 284년 ~ 기원전 208년)

이사는 중국전국시대 ~ 진나라의 철학자·정치가이며, 자는 통고(通古), 초나라 상채(上蔡, 현재의 허난성 주마뎬시 상차이현) 사람이다. 여불위 천거로 진나라 조정에 출사하여 시황제를 섬겼다. 그는 유학자였으나 사상적 기반은 법치주의이며, 도량형의 통일, 분서 등 실시하여, 진시황을 도와 진의 법치주의 기반을 확립하는 데 크게 이바지했고, 시황제 사후, 조고와 권력 싸움에 패하고서 살해당했다. 생전 유학자를 자처하였으나 사후 법가로 분류되었다. 순황의 문인이다.

* 생애

– 생애 초반

젊었을 때 말단 관리를 지냈는데, 하루는 뒷간의 쥐는 더러운 것을 먹고 지내며 개가 다가오면 몹시 두려워하였으나 곳간의 쥐는 쌓여있는 곡식을 먹으며 편히 지내고 또 개가 다가와도 전혀 두려워하지 않는 모습을 보고 “사람이 잘나고 못남은 이 쥐처럼 환경에 따라 정해지는 것인가”라며 생각하여 순자의 밑으로 가 공부하게 되었다는 일화가 있다. 순자는 공자(孔子)의 문인인 자궁(子宮)의 문도였고, 같은 순자의 제자 즉 이사의 동문으로는 한(韓)의 공자였던 한비(韓非)가 있었다. 순자로부터 육경(六經)을 배운 이사는 이후 진나라에 들어가 여불위의 식객이 되었고, 여불위로부터 재능을 인정 받아 그의 추천을 받고 관직에 진출했다.

– 관료 생활

시황제를 모시고, 그 시종이 되었다. 본래 법가는 유가 중 현실주의, 법치주의를 강조하던 한 분파였고 그는 생전에 유학자를 자처하였다.

이사는 시황제의 명령으로 타국에 잠입하여, 각국의 왕족과 장군들 사이의 이간책을 실시하여 공적을 세우고, 객경(客卿, 타국 출신의 대신)이 되었다.

기원전 237년 순조롭게 출세하고 있던 이사이지만, 노애(嫪毐)라고 하는 타국 출신자가 반란을 일으켰기 때문에, 국내에서 타국 출신자의 평판이 나빠져, 이윽고 외국인의 추방령이 나왔다. 이대로는 곤란했던 이사는 황제에게 표문을 올려 추방령의 철회를 요구했다. 이 문장은 실로 정연한 명문으로, 후에 문선에도 수록되었다. 황제인 영정도 이 명문에 설득되어 추방령의 철회를 결정했다.

– 집권

.집권 초기

권력자인 여불위가 자결한 후에, 더욱더 영정의 신뢰가 두터워진 이사이지만, 그 지위를 위협하는 사람이 있었다. 동문인 한비였다. 영정은 그 전에 한비의 저작인 한비자(韓非子)를 읽고, “이 자와 친할 수 있다면, 죽어도 후회는 없다.”라며 그의 사상에 심취하였고, 만약 이대로 한비가 등용된다면 자신의 지위는 매우 위험해 질것이라 생각한 이사는 정에게 한비를 중상모략 하여 투옥시키고, 옥중에 있는 한비를 독살한다.

이리하여, 라이벌을 제거한 이사는 진나라의 부국강병 정책을 적극적으로 실시, 기원전 221년 결국 진나라는 중국을 통일하여, 영정은 진 시황제(秦始皇帝)가 되었다.

.개혁 정책

진나라의 중국 통일 후에 시황제는 승상인 왕관(王綰), 어사대부 풍겁(馮劫) 등 중신들로부터, 주나라의 제도인 봉건제를 채용하여 시황제의 왕자들을 각지의 왕으로 봉하도록 하자며 주청을 올렸지만 이사는 격하게 반대하였고 주나라가 왜 멸망했는지의 이유를 구체적으로 설득하고 한편으로 더욱 강력한 군현제도의 시행을 주장했다.

이사가 주청하길 조정에서 지방관아로 직접 관리들을 파견하여 중앙에서 지방관들을 통제하도록 하고, 지방관의 근무 태도나 비위행위를 수시로 감찰하는 관리들의 파견을 건의하였다. 또한 왕의 형제나 친속에게는 친왕(親王)과 같은 이름뿐인 작위를 부여할 것도 주장하였다. 또, 정치에 쓸데없이 비판만하는 학자들의 저서를 모아 분서를 실시하도록 진언 했다. 이는 후일 진시황의 분서갱유에 대한 정당화의 근거로 제시되었는데, 이때문에 그는 선비들을 죽음으로 몰고가게 했다하여 사후 다른 유학자들로부터 심한 비판을 받게 된다.

– 생애 후반

기원전 210년 가을 7월에, 시황제가 순행 도중에 사망하여, 이사는 조고(趙高)와 함께 위조를 만들고, 호해를 즉위 시켜 진 이세황제(二世皇帝)로서, 태자 부소를 자결시켰다.

시황제 사후 기반이 흔들린 진나라는, 다음 해에 진승, 오광의 난을 비롯한 반란이 연이어 발생하여, 정국혼란이 가중되었으나 2세 황제는 국사를 멀리하여, 궁궐 밖의 상황을 모르는 상황이었다. 이에 이사는 이 난국을 어떻게든 막아보려 간언하였지만, 이사를 시기한 조고는 이를 불충으로 몰아 황제 호해를 분노케 한다.

기원전 208년 이사는 우승상 곽거질(霍去疾), 장군 풍겁(馮劫)과 함께 아방궁의 축조를 멈추도록 2세 황제에 진언했지만 거절 당하였고, 곽거질과 풍겁은 스스로 목숨을 끊었다. 이사는 재차 황제에게 간하였지만, 오히려 이세황제의 분노를 얻어 조고의 모략을 받아 조고에 의해 집요한 문초를 받았으며 고문에 견디지 못한 이사는 조고가 날조 하여 올린 죄(초나라 항량의 군사에게 이사의 장남으로 삼천수(三川守) 이유가 초나라 군과 내통 한다는 죄)를 인정하였다.

– 죽음

이사는 옥에서 나와 함께 잡힌 둘째 아들을 보며 말하였다.

“너와 함께 다시 한 번 누런 개를 끌고 상채 동쪽 문으로 나아가 토끼를 사냥하려 했는데, 이제는 그럴 수 없겠구나!”

이사와 아들은 소리내어 울고 7월, 함양의 시장 바닥에서 요참형에 처해지고 삼족이 모두 죽음을 당하였다.

* 저작

.태산각석(泰山刻石)

.낭야각석(琅邪刻石)

.역산각석(嶧山刻石)

.회계각석(會稽刻石)

.진량(秦量)

* 평가

한비자가 법가 이론의 완성자라면 이사는 법가 시행의 완성자로 여겨진다. 이사는 한비를 모살한 일이나 위조로 부소를 죽인 일, 그 밖에도 유생을 철저하게 탄압한 분서 갱유에 깊게 관여 하였기에, 후세는 평가절하 하지만, 진의 중국 통일에 있어 가장 큰 역할을 했으며 사마천도 사기에 ‘이사가 길을 잘못 들지 않았다면 그 공적은 주공, 소공에 비견 했을 것이다.’ 라고 말하고 있다.

크리스천라이프 편집부