봉건제 (封建制)의 장•단점

한자: 封 봉할 봉, 建 세울 건, 制 지을 제

중국어: 封fēng 建jiàn 制zhì [펑졘지]

일본어: 封ほう 建けん 制せい [호켄세이]

영어: feudalism, feudal system

프랑스어: féodalité

스페인어: feudalismo

독일어: Feudalismus

봉건제 (封建制)는 정치· 사회 체제의 한 형태이다. 고대 중국과 중세 유럽의 봉건제도는 일부 공통성이 있지만 서로 상이한 제도이나, 한자문화권에서는 유럽에서 시행되었던 feudalism을 중국의 봉건 제도로 번역하여 같은 용어로 사용하고 있다. 중앙 정부가 지방에 직접 행정관을 파견하여 통치하는 중앙집권적인 군산제와 달리 중앙 정부는 수도와 일부 요충지만 직접 통치하고 다른 지방에는 제후나 영주를 임명하여 장건하여 다스리게 하는 제도이다.

○ 세계의 봉건제도

– 중국의 봉건 제도

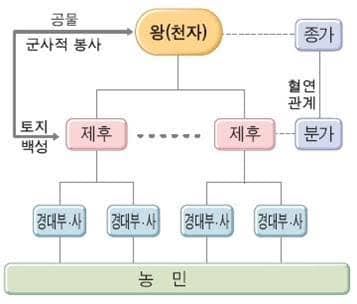

봉건제는 중국 주나라 때 시행된 것으로, 왕족과 공신들을 요충지의 제후로 봉하여 주나라 왕실을 지키는 번병 (藩屛)으로 삼은 것에서 시작되었다. 주나라 왕족 및 공신으로 이루어진 50여 제후국들이 임명되어 중국 각지에 남아 있던 기존의 800여 제후들을 아우르도록 한 것이다. 주나라 이전부터 존재했던 800 제후에서 볼 수 있듯이 기존에도 봉건제도와 유사한 형태의 체제는 있었지만, 주나라 때 정치·사회 제도로서 로 정비되어 실시된 것으로 보는 것이 일반적이다.

봉 (封)은 천자가 제후를 임명하고 토지를 하사하는 제도를 가리키는 한자어이다. 봉건제도는 토지를 하사 (封)하여 나라를 세운다 (建)는 의미이다. 이렇게 제후들에게 땅을 나눠주고 제후국을 삼는 것을 분봉 (分封)이라 하며, 제후들에게 땅과 함께 작위를 내리는 것을 봉작 (封爵)이라 하였다. 대부분의 제후는 주나라 왕족이 임명되었으며, 제후들은 다시 혈족을 중심으로 경대부 (卿大夫)를 임명하고 채읍 (采邑)을 나누어 줌으로써 계층적인 통치 체제가 나타났다. 주나라의 봉건제도는 혈연을 바탕으로한 종법 (宗法) 질서를 통해 중앙 정부의 통제력을 유지하였다. 그러므로 종묘와 사직에 제사를 올리고 종법 질서를 확인하는 일이 크게 중시되었으며, 제후들에게는 제사에 참여하고 제사에 쓸 공물을 공급하는 책무가 부여되었다.

그러나 시간이 지나면서 제후들의 세력이 점차 강화되고 여러 세대가 흘러 제후와 주나라 왕실간의 혈연 관계도 약화되면서 종법 질서를 중심으로 한 통제 체제가 약화되기 시작하였다. 그리고 주나라 왕실이 이민족의 침략으로 수도를 상실하고 낙읍 (洛邑)으로 옮겨오면서 실질적인 국력 우위마저 사라지게 되자 중앙 정부의 통제력이 완전히 소멸되고 혼란기가 찾아왔다. 이 혼란기를 춘추 전국 시대라고 하며, 전반기인 춘추 시대에는 주나라 왕실의 권위를 존중하여 제후들이 패자를 중심으로 왕실을 보호하는 양상이었으나 후반기인 전국 시대가 되면 제후들이 모두 왕을 자칭하고 주나라 왕실과 동등한 독립국으로 행세하기에 이르렀다. 이로써 주나라의 제도로서의 봉건제도는 완전히 소멸되었다.

한나라 이후 중국의 여러 왕조는 황족들을 제후왕으로 책봉하는 봉건 전통은 형식적으로 부활하여 유지되었으나, 실질적인 제도는 주나라의 봉건제도와 달랐다. 분봉된 제후왕들은 실권을 가지지 못했으며, 제후왕들의 영지를 포함한 모든 지역은 황제가 임명한 행정관이 일정한 임기 동안 다스리는 군현제로 통치되었다. 제후왕들의 제후국은 이름만 국(國)이고 행정관의 직명만 달랐을 뿐 실질적으로 군(郡)과 차이가 없었다.

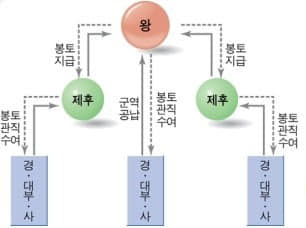

– 유럽의 봉건 제도

중세 유럽에서 형성된 지방 행정 제도이자 정치·사회 체제이다. 영주와 농노로 이루어진 장원 (莊園)을 기초 단위로 하여 각 장원의 통치자인 영주 (기사)는 쌍무적 계약을 통해 상위 영주 (대영주)의 가신(家臣)이 되고 대영주 또한 더 상위의 영주로 이어져 궁극적으로 국왕 또는 황제와 쌍무적 계약 관계를 맺어 계층적인 가신 관계가 형성된 체제이다. 국왕을 포함한 모든 계층의 지배자들은 모두 장원을 다스리는 영주이며, 국왕 등의 대영주는 소유하에 있는 다수의 장원을 영주에게 분봉하여 다스리게 하거나, 한 단계 낮은 중소영주의 충성을 얻음으로써 광대한 영토를 유지하게 된다. 예를 들어 영국의 국왕은 영국이라는 나라를 구성하는 모든 대영주들의 수장이면서 동시에 국왕령에 속하는 영주들의 수장인 대영주였으며, 또한 수도 런던을 포함한 국왕 직할령을 다스리는 영주였다. 이러한 누층적인 관계는 영주가 가지는 작위에서도 드러나는데, 영국의 국왕인 엘리자베스 2세의 공식 작위를 예시로 보면 영국 및 영연방 국가의 국왕 이외에도 노르망디 공작, 랭커스터 공작, 맨 섬의 영주, 에든버러 공작 (女), 메리오네스 백작 (女), 그리니치 남작 (女) 등 다양한 작위가 있다.

이렇게 계층적인 관계는 휘하 영주 및 기사들의 봉건법 상의 충성을 유지하기 위한 방편이었다. 휘하 대영주를 실질적으로 통제하기 위해서는 대영주를 능가하는 직할령의 존재가 필요했다는 것이다. 프랑스 카페 왕조 초기의 상황이 대표적으로, 프랑스의 국왕으로 영주들에 의해 선출된 위그 카페는 일드프랑스 지역의 영주로 다른 대영주를 압도할 수 있는 권력이 부족하였고 사실상 일드프랑스와 오를레앙 지역만 다스릴 수 있었다. 반대로 영국 노르만 왕조는 정복을 통해 형성된 강력한 권력과 함께 본거지인 노르망디 지역의 힘을 바탕으로 대영주를 압도할 수 있었다.

혈연에 기초한 종법 질서를 중심으로 통제력을 유지했던 중국의 봉건제와 달리 유럽의 봉건제는 혈연이 아닌 쌍무적 계약 관계로 통제력을 확보했다. 주군은 보호를 제공하고 가신은 충성을 제공한다는 상호간의 의무를 기초로 계약을 맺는 것으로 농노와 영주 사이의 관계가 이에 해당했다. 영주와 상위 영주 간에도 기본적으로는 같은 계약이지만 세부적으로 영주는 세금과 일정 기간의 군사적 봉사를 제공하고 상위 영주는 토지 (봉토)를 제공하는 관계였다. 봉토의 소유권과 충성 계약은 세습되었으며, 혼인과 상속을 통해 이전될 수 있었다. 또한 쌍무적 계약이었으므로 의무가 지켜지는 한 영주의 거취는 자유로웠으며, 이를 통해 여러 명의 상위 영주를 섬기고 다수의 봉토를 받는, 혹은 혼인과 상속을 통해 다수의 봉토를 획득함으로써 여러 명의 상위 영주를 가지게 되는 경우가 많았다. 심지어 국왕조차도 이러한 혼인과 상속을 통해 직할령 혹은 직속 영주를 확대하는 정책을 취했다. 충성을 맹세한 상위 영주가 다수이다보니 군사적 봉사를 제공할 때 어느 영주를 우선으로 두는지에 대한 계약 관계가 따로 존재하기도 했다.

.봉건 제후

봉건 영주는 경제적 기초가 자급자족적이고 교통도 발달하지 못했기 때문에 많든 적든 독립 경향을 갖게 되지만, 큰 것은 형식상으로는 국왕의 가신이면서 스스로 많은 가신을 두고 사실상의 독립 국가를 이루었다. 이러한 봉건영주를 제후 (諸侯)라고 한다. 제후는 오래된 많은 부족적인 통합체 위에 군림하는 수장적인 성격이 강하다. 왕권이 발달하지 못했을 경우에는, 일부 제후는 왕의 영토보다도 넓은 지역을 지배하고 있는 경우도 극히 드물지 않다. 많은 제후들이 강력한 힘을 가지게 되면 나라는 봉건적 분열상태로 빠지게 된다.

– 일본의 봉건 제도

일본 에도 시대에 존재한 다이묘와 이들이 다스렸던 번 등의 제도를 봉건 제도라 불렀다. 이는 당대 일본 유학자들이 자국의 정치· 사회 상황이 중국의 봉건 제도와 유사했다고 보고 같은 호칭으로 불렀던 것이다. 당시 일본의 봉건 제도는 유럽과 유사한 형태였다고 평가된다.

○ 봉건 제도의 특징과 장•단점

봉건제는 토지를 통해 주군과 봉신 (封臣) 간에 형성되는 관계를 말한다. ‘중앙집권제’와 대비되는 제도다.

유럽에서는 서로마 제국의 멸망과 함께 중앙집권적 행정력이 붕괴되자, 봉건제가 시작됐다. 왕 혼자서 넓은 영토를 다스릴 방법이 없으니 신하들에게 영토를 떼어주고, 신하들 역시 자신의 신하에게 영토를 떼어주는 과정에서 봉건제가 형성되었다.

동아시아에서는 주나라가 봉건제를 시작했다. 기원전 11세기 주나라는 상나라를 무너뜨려서 넓은 영토를 얻었다. 광활한 영토를 주나라 왕이 모두 다스릴 방법이 없었고, 전후 처리 과정에서 1차적으로는 왕의 가족이나 친척, 2차적으로는 공을 세운 신하들에게 영토를 떼어주면서 봉건제가 형성되었다. 일본의 경우 산악지대가 많은 일본 열도의 지형적 특성으로 인해 중앙정부에서 지방을 통제하기가 힘들었고, 이로 인해 봉건제가 형성되었다.

– 특징

설명이야 주군과 봉신관계라 하지만 위에서 아래로 권력이 내려오는 것이 아니다. 아래에서 위로 모아 올라간 군사력과 정치 제도가 완전하게 결합한 형태로써 소규모 무장 집단에 의한 힘의 균형 상태가 유지되는 상황에서 출현하는 제도이다.

생산력이 극히 부족한 상황이므로 잉여산물로 기능하는 관료제도가 발생할 여지가 없다.

봉건 제도 이후 또는 그 이전에 출현한 왕과 왕의 이름으로 기능하는 관료 집단이 통치하는 제도가 아닌, 왕, 귀족, 기사라고 불리는 무장집단들 간에 형성된 계약을 통해 만들어진 정치적 관계로서, 단적으로 말하면 왕은 각 영지들의 대표인 동시에 좀 큰 영지를 가진 대영주 정도의 위상 정도이다. 중세 초중기의 프랑스 국왕은 어지간한 대영주들에게도 모욕을 겪기도 했다.

또 유럽에서는 계약의 단위가 영토 대 영토가 되기도 해서, 기사 하나가 여러 영지를 소유했는데 그 영지마다 각기 다른 주군과 계약을 맺어 여러 주군을 동시에 모시거나, 혹은 영지마다 지위가 달라지는 경우도 있었다. 예를 들자면 윌리엄 1세와 그 후계자들로 프랑스의 노르망디 공작령과 잉글랜드를 가지고 있었는데, 노르망디에서는 공작으로 프랑스 왕의 신하였고 잉글랜드에서는 왕으로서 프랑스 왕과 대등한 군주였다. 또한 주군이 여럿일 경우, 그 주군들이 서로 싸우거나 동시에 소집령을 내리는 경우도 있기에 누구의 소집령을 최우선적으로 수행할 것인지에 대한 계약도 있었다.

그리고 생산력이 낮기 때문에 함부로 무력을 소모했다가는 그걸 보충하는 데 십수년씩 걸리기 때문에 전쟁도 함부로 할 수 없다는 점이 힘의 균형을 유지하는 데 상당한 영향력을 주었다.

관료제도가 약화되는 대신에 종교 집단이 그 틈새를 파고 들어서 행정 관료의 역할을 대행하기도 한다. 대표적인 예가 바로 중세 초중기에는 일개 국왕정도는 가볍게 무릎꿇릴 수 있고, 명령을 통해 대규모의 군대도 동원시켰던 전성기 시절의 교황과 교황청이 있다.

종교 단체는 상대적으로 봉건 영주들의 종교적 신앙심 때문에 보호를 받으므로 봉건제하의 내전 상황에서도 비교적 ‘안전’하며, 문맹률이 높은 당시 글을 아는 사람들이 많이 모여 있고 글을 알고 사무를 처리할 능력이 있는 사람을 양성할 수 있었으며, 무엇보다 종교 자체가 인간의 ‘생사’와 연관이 깊다보니 종교 단체가 인구 집계, 교육 등 필수적인 행정 능력을 어느 정도 대행하게 된다. 중세유럽에서 유아세례대장은 출생증명서 역할을 하기도 했다.

– 장점

.군사 정예화

봉건 제도는 봉토를 받은 봉신이 직접 해당 지역을 관리하고, 생산물로 스스로 무장을 마련하는 시스템이다.

자신의 영지에서 직접 수취하여 자신이 직접 사용하게 되므로, 거대한 관료제를 갖춘 통합 제국과 비교하자면 전근대 관료제에서는 어쩔 수 없이 나타나는 지나치게 많은 행정 비용, 수취 체계 비리, 부의 집중으로 벌어지는 지도층의 불필요한 낭비가 크게 줄어든다. 현대와 같은 통신, 교통 기술이 없던 시대에 거리로 인해 발생하는 비용은 현대인들의 상상 그 이상이다. 예를들어, 조선, 고려는 지방에서 얻은 세금을 수도로 운송할 때 해로를 선호했는데, 이유는 육로를 사용할 경우 운송 비용이 걷은 세금보다 더 많이 들었기 때문이다. 중앙집권제 하에서 이동으로 인해 무의미하게 소모될 수도 있는 사회적인 부(富)가 봉건제 하에서는 모조리 봉건 영주들 각자가 자율적으로 시도하는 무장 정예화에 힘쓴다. 대표적인 사례가 센코쿠 시대 당시의 일본이다.

.경제, 기술, 제도의 발전

문명권 전체로 보자면 사법권이 갈가리 쪼개져서 분할되므로, 다양하게 혁신적인 사상가가 활약할 만한 공간이 나타나게 된다. 영주들 역시 다른 영주들을 압도해야 하는 동인이 있으므로 구태는 쉽게 버리고 개혁을 하고 기술개발, 경제발전을 하는 데 많은 자원이 집중된다. 실제 사례를 들자면, 종교개혁 당시 마르틴 루터는 가톨릭교회에 의한 신변 위협에도 불구하고, 루터를 지지하는 영주들의 보호로 목숨을 유지할 수 있었다.

– 단점

.내전 유발

영주들 간에 서로 땅 뺏으려고 싸운다. 중세 유럽 영주들 간의 싸움과 일본의 전국 시대, 중국 중원지역의 춘추전국시대, 삼국시대, 위진남북조, 오대십국시대가 있다. 이러다보니 왕이건 황제건 중앙정부의 직속 군사력이 약하기만 하면 반역 가능성이 매우 높아지며, 잘 해야 일본 덴노나 무로마치 막부 시기의 쇼군처럼 중앙정부는 껍질만 남고 유지되는 꼴이 되거나 오초7국의 난처럼 중앙을 들어엎으려고집집단 반란을 일으킬 수도 있다. 그나마 같은 왕족이 제후라면 왕조 내부에서의 혈투에 그칠 수 있지만 성씨까지 다르면 그때는 극단으로 치닫기도 한다.

.동원력 악화

개개의 병력은 정예화 되는데, 봉건 제도의 한계 때문에 중앙의 동원능력은 많이 뒤떨어지게 된다. 국왕의 친위대를 제외하곤 다른 부대들이 모두 영주들의 군대이다 보니 국왕의 말을 안 듣고, 협조도 안 해주고, 틈만 나면 뒤치기하거나 경우에 따라선 지역 영주들끼리 서로 싸우다가 정작 왕이 필요해서 동원할 때엔 병력이 소모되어있는 경우도 다반사다. 이러니 동원능력이 뒤떨어진다. 중세 유럽에서 대규모 전투가 드물었던 중요한 원인이 이것 때문이다. 이 때문에 중앙 정부에서는 친위대를 운영하거나, 다른 방법을 강구해놔야 한다. 프랑스의 재상이자 추기경이었던 리슐리외가 합스부르크 (오스트리아)의 신성로마제국 (독일어권) 통일을 무슨 수를 써서라도 막은 이유도 이 때문이고 실제 독일이 유럽의 열강으로 부상한 시점은 중앙집권적 관료제 국가가 독일을 통일한 이후였다.

.이동의 자유 제한

쉽게 말해서 평민은 영지 밖을 나갈 수 없고, 직업도 마음대로 바꿀 수 없었다. 유럽 국가들과 일본에서 직업 선택의 자유와 이동권의 자유가 보장되기 시작한 것은 근세에서 근대화 이후다. 그전까지는 평민/농노들은 평생 자기가 태어난 마을에 처박혀 자신이 종사하는 직업을 대대로 물려주어야만 했다. 귀족 가문이 아니어도 서유럽의 성씨가 대부분 직업에서 유래한 것 (예: 슈마허 – 신발장이, 스미스 – 대장장이), 또는 지명과 성씨가 대충 일치하는 이유는 이 때문이다. 일본의 평민 성씨도 거주지 특성 (예를 들어 소나무숲 아래 마을 출신이라는 의미인 마쓰시타 (松下), 논 한 가운데 마을 출신이라는 의미인 다나카 (田中)에서 유래된 것이 많다.

크리스천라이프 편집부