사마천의 사기 – 서(書)

사마천 사기의 서(書)

당시의 생활상이나 제도, 풍속 등을 기록한 사회사 기록. 후대 역사서들의 지(志)에 해당된다. 내용 손실이 극심하였는지, 사마천이 쓴 목록과 현재 남은 목록이 비율상 가장 다르다고 볼 수 있는 부분이다. 현재 남은 부분은 후대에 자료를 수집해서 채우고, 자료가 없는 경우에는 아예 새로 쓴 것들이다.

원래는 예서, 악서, 병서, 율력서, 천관서, 하거서, 봉선서, 평준서의 순서대로 있었는데, 예서, 악서, 병서는 망실된 뒤 예서와 악서는 다른 자료들을 토대로 다시 만들어졌으나 병서는 끝내 복원되지 못했다. 또한 율력서가 율서와 역서로 쪼개져 8서 체제를 갖춘다.

○ 서(書)의 구성

총 8편으로 역대의 정책과 제도, 문물의 발달사 및 전망을 다룬다.

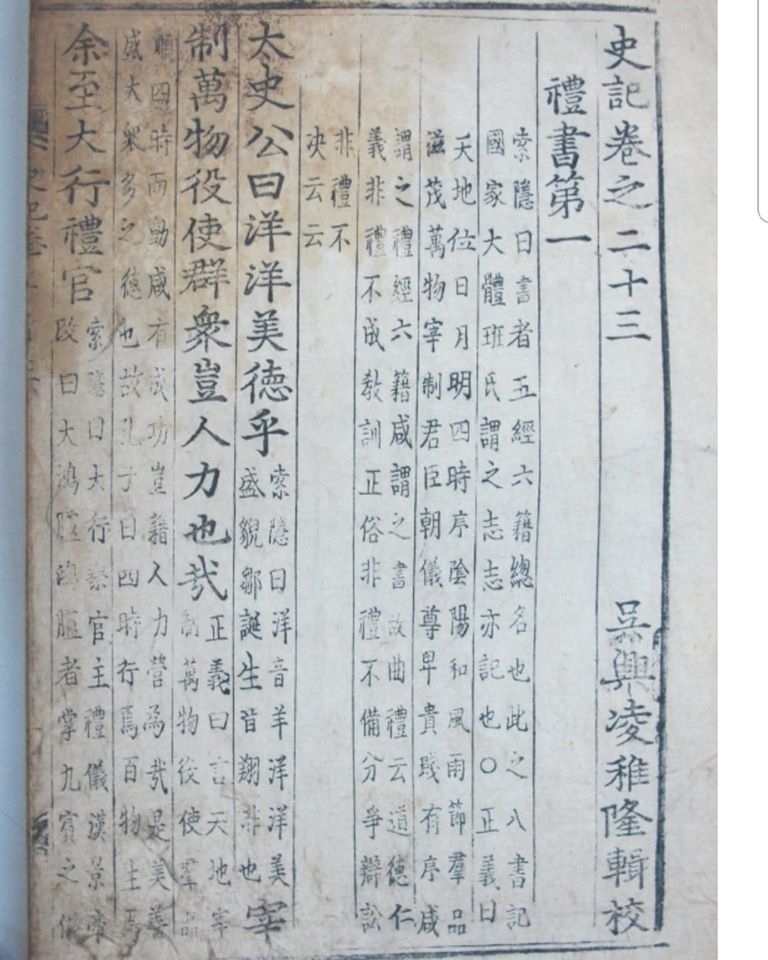

예서(禮書)

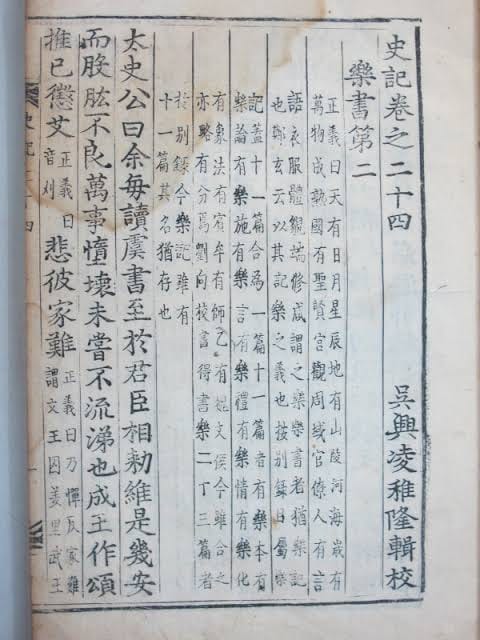

악서(樂書)

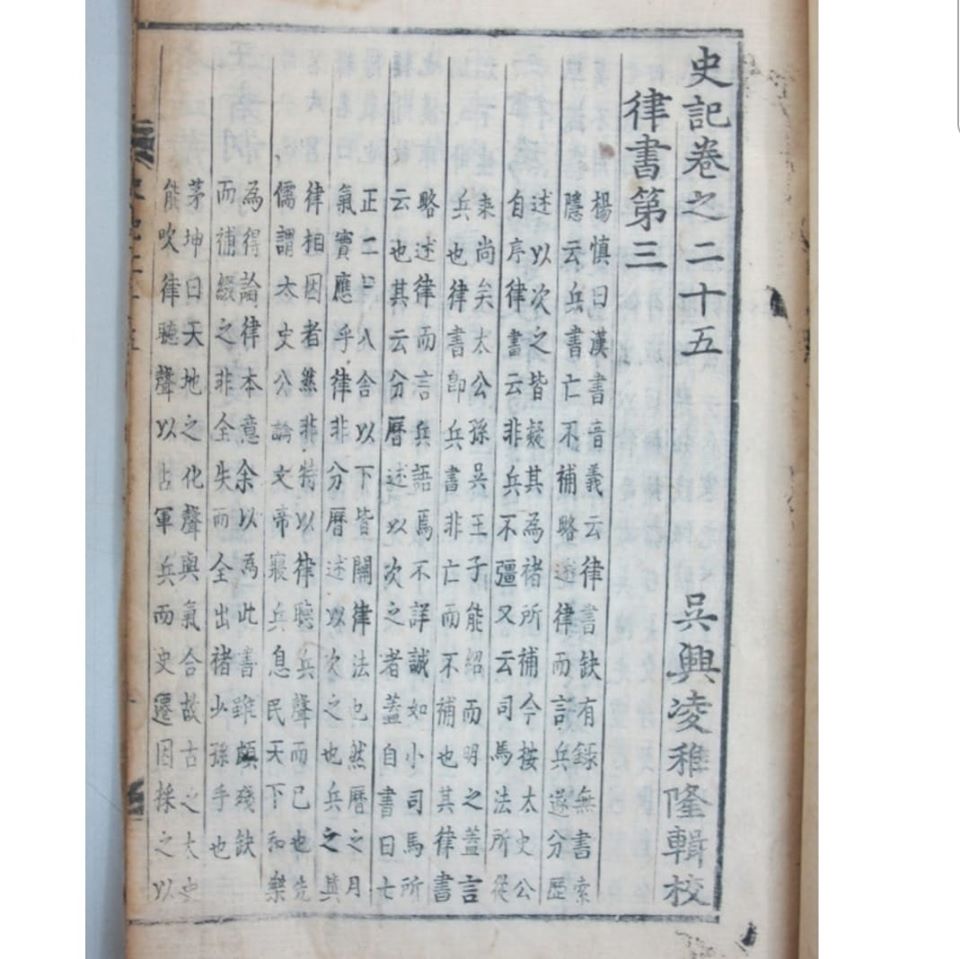

률서(律書)

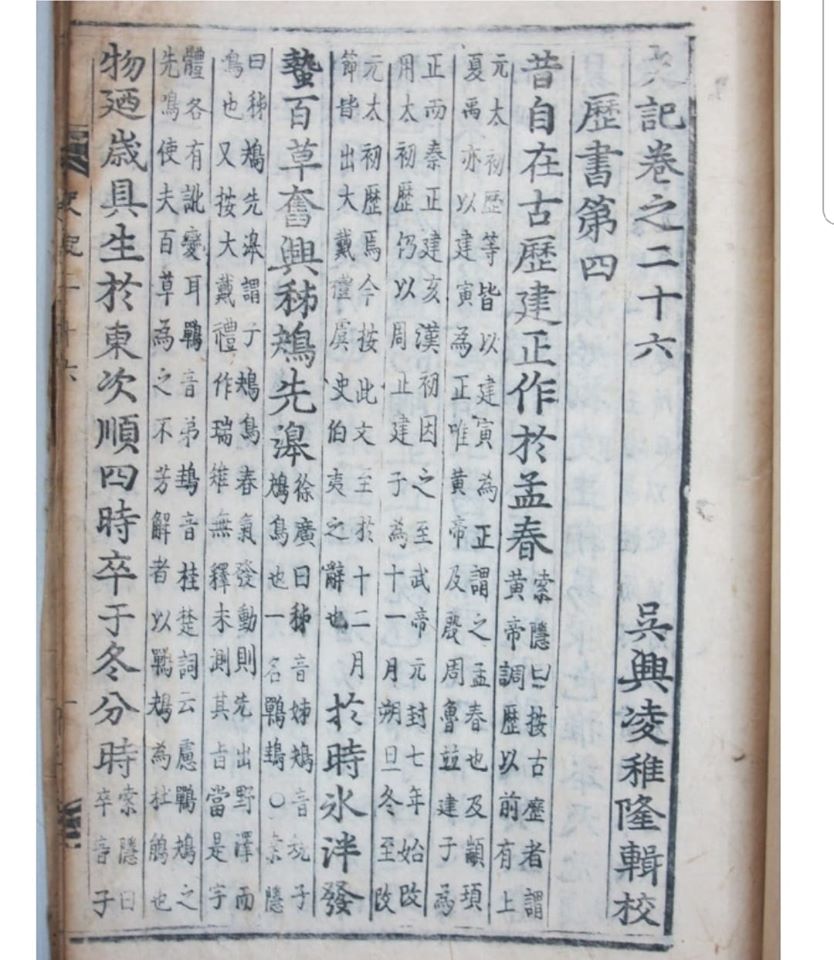

역서(暦書)

천관서(天官書)

봉선서(封禪書)

하거서(河渠書)

평준서(平準書)

1. 예서(禮書)

사마천 사기-서(書)의 첫 번째 기록, 예의범절이나 이와 관련한 풍속 기록을 담고 있다.

하, 은, 주 3대의 예는 감손(减损)하기도 하고 증익(增益)하기도 했는데 그것은 각각 힘쓰는 바가 달랐기 때문이다. 그렇다 하더라도 예를 인간의 본성에 가깝게하고 왕도를 통하게 한 점은 다를바가 없다. 그래서 예를 인간의 성질에 따라 절도와 문식을 하게하고 고금의 변통에 맞도록 한 것이다.

한편 ‘사기지의'(史記志疑)에서 ‘예서’는 순자의 ‘예론’과 ‘의병’편의 내용을 참조하여 후대에 새로 쓴 것으로 본다.

– 예서(禮書)

태사공은 이렇게 말한다.

이 얼마나 넓고도 성대한 미덕인가! 만물을 주재하고 군중을 이끌어나가는 것이 어찌 인간의 힘으로만 되는 것이겠는가? 나는 대행(大行)의 예관(禮官)에 가서 삼대(三代)에 걸친 예제(禮制)의 손실과 이익을 관찰하고 나서야 비로소 인간의 성정(性情)에 따라 예의가 제정되고 인간의 습성에 의거해 예의가 만들어졌다는 것을 알았으니 그 유래된 바는 오래되었다.

인간의 길은 씨줄과 날줄처럼 만 가지로 얽혀 있어도 법도가 관여하지 않는 곳이 없다. 인의(仁義)로써 이끌고 형벌로써 속박하면서 덕(德)이 두터운 사람은 지위가 존귀해지고 봉록이 많아져 은총을 받고 영화를 누리게 된다. 그렇게 되면 천하의 인심을 하나로 모으고 만민을 정돈하여 가지런히 할 수 있다.

사람의 몸은 수레를 타면 편안해지는데 이를 위해 수레 위에 황금으로 장식하는 횡목에다 이런저런 문양을 놓는다. 눈은 오색(五色)을 좋아하는데 이를 위해 화려한 무늬를 수놓고 문채를 내서 더욱 화려하게 드러낸다. 귀는 악기 소리에 즐거워하는데 그를 위해 팔음(八音)을 섞어 사람의 마음속을 넓고 편하게 만든다. 입은 다섯 가지 맛을 보는데 이를 위해 또 여러 맛을 더하여 맛을 더 좋게 한다. 감정은 진귀한 물건으로 흡족해지는데 이를 위해 다시 규(圭)와 벽(璧)을 쪼고 갊으로써 그 마음을 더욱 흡족하게 한다.

그러므로 이에 대로(大路)에 부들자리를 깔고, 피변(皮弁)에 베로 짠 치마를 더하고, 거문고의 붉은 줄에 구멍을 더하고, 태갱(太羹)에 현주(玄酒)를 쓰는 것이다. 이로써 음란하고 사치함을 방지하고 피폐해짐을 구제하는 것이다. 이로써 조정에서 군신의 높고 낮음과 귀하고 천함의 순서가 생기고, 아래로 백성의 수레와 의복, 집, 음식, 혼례, 상례(喪禮), 제례의 명분이 생겨 일이 적당해지고. 물건마다 그에 맞는 장식이 생기는 것이다. 중니(仲尼, 공자)는 “체(禘) 제사에서 강신주를 따른 뒤로부터는 내 보고 싶지 않다.”고 했다.

주(周)나라가 쇠한 이후 예악이 황폐해지고 무너져 위아래가 서로 멀어지니, 관중(管仲)의 집에서는 삼귀(三歸)를 함께 갖출 정도였다. 법을 따르고 정도를 지키는 자는 세간에서 모욕을 당하는 반면에 사치스럽고 분수에 넘치는 일을 하고 상하의 구분을 두지 않는 자는 잘 나가고 영광을 얻는다고 했다.

자하(子夏)로부터 (공자의) 문인들 중 높은 제자들도 “밖에 나가서는 번화하고 화려한 것들을 보고 기뻐하고, 들어와서는 부자의 도를 듣고 즐거워하여, 이 두 가지가 마음속에서 서로 싸워서 스스로 결단할 수가 없다”라고 했으니 하물며 평범한 자들은 점점 가르침을 잃어버리고 세간의 풍속에 감화되지 않을 수 있겠는가? 공자는 “반드시 명분을 바로잡겠다.”고 했으나 위(衛)나라에 있을 때는 마음 같지 않았다. 공자가 죽은 후에 그의 도를 이어받은 무리들은 묻혀 사라져 쓰이지 않거나 제(齊)나라, 초(楚)나라로 가거나 강이나 바다로 가버렸으니 어찌 가슴 아프지 않겠는가?

진(秦)나라가 천하를 통일하고 육국의 예제 가운데 좋은 것을 채택하니 비록 성군이 만든 예제와는 맞지 않았으나 임금을 높이고 신하를 낮추어 조정의 질서를 가지런히 한 것은 옛날과 같았다.

고조(高祖)에 이르러 사해를 영토로 삼고, 예제는 숙손통(叔孫通)이 더 하고 덜어 낸 바가 있었으나 대체로 진나라의 옛 제도를 이어받았다. 천자의 칭호부터 아래로 모든 관료와 궁실과 관명에 이르기까지 바꾼 것이 적었다. 효문제(孝文帝)가 즉위하고 담당 예관이 상소를 올려 의례를 정하려 했다. 효문제는 도가(道家)의 학문을 좋아하여, 예를 번다하고 모양을 꾸미는 것이 다스림에 도움이 되지 않고 몸소 교화하면 어떠냐고 여겨 파기해버렸다.

효경제(孝景帝) 때에는 어사대부(御史大夫) 조조(晁錯)가 세상의 일과 형명(刑名)에 밝아, 여러 번 효경제에게 “제후국이 병풍처럼 조정을 보필하며 신하가 되는 예는 고금의 제도였습니다. 지금의 제후국 가운데 큰 나라는 자기 멋대로 정치를 행하고, 조정에 고하지도 않으니 후세에 법도가 전하지 못할까 두렵습니다.”라고 아뢰었다. 효경제가 그의 계책을 쓰자 육국이 반역을 일으키면서 조조를 가장 중요한 명분으로 삼았다. 천자가 조조를 죽여 난국을 해결하였다. 이 사건은 <원앙조조열전>에 기록되어 있다. 이후 관리들은 다른 사람과의 관계를 잘 맺고 녹봉(祿俸)에 안주하면서 감히 다시 논의하지 못했다.

지금의 주상이 즉위하여 유학자들을 초청해 함께 의례를 정하도록 하였는데, 10여 년이 되도록 완성되지 못했다. 어떤 사람이 말하기를 ‘옛날에는 태평하여 만민이 화합하고 기뻐하여 상서로운 감응이 두루 이르러서 풍속을 모아 예제를 정했다.’고 했다. 주상이 듣고는 어사(御史)에게 조서를 내려 말했다. ‘대개 하늘의 명을 받아 왕 노릇을 함에는 각기 흥기한 까닭이 있으니 저마다 길은 다르지만 그 귀결은 같은데, 이를테면 백성의 뜻과 풍속을 따라 예제(禮制)를 만드는 것이다. 그런데 의논하는 자들은 모두 태고의 예제를 말하는데, 이는 과연 백성들이 바라는 것인가? 한나라 또한 한 집안에 의해서 세워진 왕조인데, 전장(典章)과 법도(法度)가 전해지지 않으면 자손에게 무엇을 말하겠는가? 교화가 창륭하면 크고도 넓어지나, 다스림에 깊이가 없어 편협해지고 말 것이니 열심히 장려하지 않을 수 있겠는가?’라고 했다.

이에 태초(太初) 원년에 정삭(正朔)과 복색(服色)을 바꾸고, 태산(太山)에서 봉선을 하고, 종묘(宗廟) 백관(百官)의 의례를 정해 통상적인 법으로 삼아 후세에 전하기로 하였다.

예는 인간으로 말미암아 일어난다. 인간은 나면서부터 욕망이 있다. 하고자 했으나 얻을 수 없으면 분통함을 참을 수가 없게 된다. 분통함이 헤아릴 수 없을 지경이 되면 다투게 되고, 다투게 되면 분란이 일어난다.

선왕은 그 분란을 미워하여 예의를 제정하여 사람의 욕구를 기르면서 만족시켜, 욕망으로 하여금 사물에 대해서 궁핍 되지 않도록 하고, 사물로 하여금 욕망에 의해서 굴복됨이 없도록 하여 두 가지가 서로 기대어 성장하게 하였으니 이것에서 예가 일으키는 것이다.

그러므로 예는 기른다는 것이다. 벼와 기장 등의 오곡의 다섯 가지 맛은 입의 욕구를 기른다는 것이며, 호초(胡椒)와 난초 등의 향기는 코의 욕구를 기른다는 것이며, 종, 북과 관(管), 현(弦) 악기는 귀의 욕구를 기른다는 것이며, 조각과 문장은 눈의 욕구를 길러주는 것이며, 탁 트인 방과 침상의 자리 및 책상과 자리는 몸의 욕구를 길러주는 것이니, 그러므로 예는 욕구를 정당하게 길러주는 것이다.

군자가 이미 그 기르는 것을 얻고, 또 분별을 좋아한다. 이른바 분별이라고 하는 것은 귀천에 등급이 있고, 연장자와 연소자의 차별이 있고, 빈부의 경중 등을 모두 일컫는다.

그러므로 천자의 대로(大路)에 풀로 자리를 만드는 까닭은 몸을 봉양하기 위한 것이며, 곁에 향기로운 향초를 두는 것은 코의 욕구를 기르는 것이며, 앞에 아름다운 무늬를 새긴 횡목(橫木)을 두는 것은 눈의 욕구를 기르는 것이며, 화란(和鸞) 소리와 천천히 걸을 때 “무(武)”와 “상(象)”의 절주(節奏)에 맞추고, 빨리 달릴 때 “소(昭)”와 “호(濩)”의 절주에 맞추는 것은 귀의 욕구를 기르는 것이며, 용을 수놓은 기(旂)와 아홉 개의 유(斿)는 믿음을 길러주는 것이며, 무소와 웅크린 호랑이, 상어가죽으로 만든 말의 복대와 황금색 용은 위엄을 길러주는 것이다. 그리고 대로의 말은 반드시 길들여 유순해지고 난 후에 타나니, 이는 천자의 안전을 길러주기 때문이다.

누가 죽음에 처해서도 이름과 절개를 지키는 것이 양생(養生)하는 것임을 알고, 누가 경비를 절감하는 것이 재물을 기르는 것임을 알며, 누가 공경하고 사양하는 것이 편안함을 길러주는 것임을 알겠으며, 누가 예의와 문리(文理)가 정을 길러주는 것임을 알겠는가?

인간이 구차하게 살기만 바란다면, 이런 자는 반드시 죽을 것이다. 구차하게 이익만을 얻길 바란다면, 이런 자는 반드시 손해를 볼 것이다. 게으름을 편안하여 여기는데, 이런 자는 반드시 위태로워질 것이다. 욕정이 이기는 것을 편안하게 여기는 자는 반드시 멸망한다. 그러므로 성인은 한결 같이 예의로 두 가지를 모두 얻었다. 정성(情性) 하나만을 추구하면 두 가지를 모두 잃게 된다. 그러므로 유학자는 사람으로 하여금 두 가지를 모두 얻게 하고, 묵가(墨家)는 사람으로 하여금 두 가지를 모두 잃게 하는 것이니, 이것이 유학과 묵가의 차이이다.

[예는] 나라를 다스리고 분별하는 지극한 것이며, 나라를 강성하고 견고하게 하는 근본이다. 권위를 행하는 도리이며, 공명을 세우는 것을 총괄한다.

왕공(王公)은 이를 말미암아 천하를 통일하고 제후를 신하로 삼을 수 있으니, 이를 통하지 않는다면 사직을 버리게 된다. 때문에 튼튼히 만든 한 갑옷과 날카로운 무기로써 승리를 이루기에는 부족하며, 높은 성과 깊은 연못으로도 견고하게 지키기가 부족하며, 엄격한 명령과 번다한 형벌로도 위엄을 세우기에는 부족하다. 그 도[예]를 따르면 행해지고 그 도를 따르지 않는다면 폐하게 된다.

초(楚)나라 사람들이 상어의 가죽과 무소의 가죽으로써 갑옷을 만드는데, 그 견고함은 쇠나 돌 같았다. 완(宛)의 땅에서 나오는 거대한 강철로 만든 창은 벌이나 전갈의 침과 같고 가볍고 날카로우며 민첩하기가 질풍과 같았다. 그러나 그 군대가 수섭(垂涉)에서 위태롭게 패하고, 당매(唐昧)가 죽고 말았다. 장교(莊蹻)가 일어나 초나라는 서넛으로 분열되었다. 이 어찌 견고한 갑옷과 날카로운 무기가 없었기 때문인가? 그것은 통치자가 그 도의로써 하지 않았기 때문이다. [초나라는] 여(汝)와 영(嶺)으로써 험준한 요새로 삼고, 강(江)과 한(漢)을 못[池]으로 삼고, 등림(鄧林)으로써 방어하고 방성(方城)으로써 변경으로 삼고 있다.

그러나 진(秦)나라의 군대가 이르자 언영(鄢郢)은 마치 마른 고목에 시든 나뭇잎이 떨어지는 것과 같았다. 이것이 어찌 견고하고 험준한 요새가 없어서였겠는가? 그 통치자가 도를 따르지 아니었기 때문이었다. 주(紂)나라가 비간(比干)의 심장을 도려내고, 기자(箕子)를 감옥에 가두었으며, 포락형(炮珞刑)을 만들어 무고한 사람들을 잔인한 형벌로 살육했다. 이때에 신하들은 모두 벌벌 떨며 목숨을 보존하기에 장담할 수가 없었다. 그러나 주나라의 군대가 도착하자 [주(紂)의] 명령을 내려도 아래로 전해져 이행되지 못했기 때문에 그 백성들은 동원할 수가 없었다. 이 어찌 왕명이 엄격하지 못하고 형벌이 준엄하지 못했기 때문인가? 그것은 통치자가 도를 행하지 않았기 때문이다.

고대의 병기는 창, 활, 화살일 뿐이었으나 적국은 그것을 사용하기도 않고 굴복했다. 성벽을 높이 쌓지도 않고, 해자(垓字)과 못을 파지도 않고 견고한 요새를 세우지도 않으며 기변(機變)을 펼치지도 않았다. 그러나 나라가 평안해 외적을 두려워하지도 않고 견고했다. 그 까닭은 다른 것이 아니라 도를 밝혀 균등하게 나누고 시기에 맞게 백성을 부리고 그들을 진실로 사랑하니, 아랫사람들이 마치 그림자가 따르고 메아리가 응하는 듯 했던 것이다. 명령을 따르지 않는 자가 있은 다음에 그를 형벌로 다스리면 백성들이 스스로 죄를 알게 했다. 한 사람에게 형벌을 내림으로써 온 천하가 복종하게 된 것이다. 죄인은 윗사람을 원망하지 않고 죄가 자기에게 있음을 알게 하였다.

이 때문에 형벌은 줄어들었는데, 위엄은 물이 흐르는 듯했으니, 이는 다른 까닭이 아니라 그 도를 따랐기 때문이다. 그러므로 그 도를 따르면 행해지고 그 도를 따르지 않으면 폐한다.

고대 요(堯)임금이 천하를 다스릴 때 대개 한 사람을 죽이고 두 사람에게 형벌을 내렸을 뿐이지만 천하가 잘 다스려졌다. 전(傳)에서 말했다. ‘위엄은 엄격했으나 시험하지 않았고, 형벌은 두었으나 사용하지 않았다.’

천지는 생명의 근본이고, 선조는 인류의 근본이며, 임금과 스승은 다스림의 근본이다. 천지가 없으면 어떻게 살아가고, 선조가 없으며 어떻게 세상에 태어날 수 있을 것이며, 임금과 스승이 없으면 어떻게 다스릴 수 있겠는가? 이 세 가지 가운데 하나만 없어도 사람은 편안해질 수 없다. 그러므로 예는 위로 하늘로 섬기고 아래로 땅을 섬기며 선조를 존숭하고 임금과 스승을 높이는 것이니, 이것은 예의 세 가지 근본이다.

그러므로 왕이 된 사람은 태조(太祖)을 하늘에 제사 지낼 때 함께 제사를 지내는데, 제후라도 감히 무너뜨릴 수가 없다. 대부(大夫)와 사(士)는 통상적인 조종(祖宗)이 있는데, 이는 귀천을 구분하는 것이고, 귀천을 잘 다스리는 것이 덕의 근본이 된다.

교(郊)에서 지내는 제사는 천자만이 행할 수 있고, 사(社)에서 지내는 제사는 제후가 행할 수 있다. 사(士)와 대부을 포함하여 각기 정해진 제도에 따라 분별을 하여 존귀한 사람은 존귀한 귀신을 섬기고 비천한 사람은 비천한 귀신을 섬기고, 예를 성대하게 할 것은 성대하게 하고 조촐하게 할 것은 조촐하게 하는 것이다.

고로 천하를 가진 사람은 7세(七世)를 섬기고, 한 나라를 가진 사람은 5세(五世)를 섬기며, 5승(五乘)의 땅을 가진 사람은 3세(三世)를 섬기고, 3승의 땅을 가진 사람은 2세(二世)를 섬기며, 희생(犧牲)을 하나 가진 자는 종묘를 세울 수가 없는 것이다.

덕을 두텁게 쌓은 자는 그 흐르는 은택이 넓어질 것이고, 덕을 적게 쌓은 사람은 그 흐르는 은택이 좁을 것이다.

태향(太饗)에서 현준(玄尊, 맑은 물을 담은 그릇)을 올리고 조(俎)에 날 생선을 올리며 먼저 태갱(太羹)을 올린다. 이는 음식의 근본을 귀하게 여기기 때문이다. 태향에서 현준을 올리고 박주(薄酒)를 쓰며, 밥으로 메기장과 피를 먼저 올린 다음에 벼와 기장을 놓는다. 제사를 올릴 때 태갱을 먼저 해 입에 대고, 여러 제수 음식으로 배를 채우니, 이는 근본을 귀히 여기고 실용을 가까이하기 위함이다.

근본을 귀하게 하는 것을 일러 문(文)이라고 하고 실용을 가까이하는 것을 이(理)라고 한다. 이 두 가지를 합쳐서 문식을 이룸으로써 태일(太一)로 귀결 되는데, 이를 대륭(大隆)이라고 한다.

고로 술병 준(尊)에 백주(白酒)를 올리고, 조에 날 생선을 올리며, 두(豆)에 태갱을 먼저 올리는 것은 한 가지 이치이다. 이작(利爵, 제사를 마치기 전에 고인에게 다시 한 번 헌주할 때)에 쓰는 제물을 맛보지 않고, 제사를 마친 뒤 조(俎)의 제물을 먹지 않으며, 삼유(三侑, 사자를 대신해 세운 시위 세 번 음식을 권함)를 먹지 않는 것, 대혼(大昏)에서 재계(齋戒)를 아직 폐하지 않는 것, 태묘(太廟)에서 아직 시(尸)를 받아들이지 않는 것, 사람이 금방 절명했을 때 소렴(小斂)을 하지 않는 것 또한 모두 한 가지 이치이다.

대로(大路)의 흰 장막을 하고 교(郊)를 지낼 때 삼으로 만든 면류관을 쓰는 것, 상복은 먼저 산마(散麻)를 입는 것, 이것들은 모두 한 가지 이치이다. 삼년에 곡함에 소리를 꾸미지 않는 일, “청묘(淸廟)”의 노래에서 한 사람이 창(唱)하면 세 사람이 화답하여 응하는 것, 종을 하나 걸어놓고 격을 치는 것, 붉은 현(弦) 아래에 구멍을 내는 것들이 모두 한 가지 이치이다.

무릇 예는 벗어남에서 시작해 문(文)에서 이루어지고, 기뻐함에서 끝맺는다. 그래서 지극히 갖추어지면 정(情)과 문(文)을 모두 다하는 것이고, 그 다음은 정과 문이 번갈아 나타나는 것이다. 그 다음은 정(情)을 회복해 태일(太一)로 돌아가는 것이다. 그리하여 천지가 합하고 일월이 밝으며, 사시가 순서대로 돌아오고, 별들이 운행하며, 강물이 흐르고 만물이 번창하며 좋고 나쁨에 절도가 있고, 기뻐하고 노여워함에 합당함을 얻게 되는데, 아래에 있는 자는 유순해지고, 위에 있는 자는 현명해지는 것이다.

태사공은 말한다.

“지극하도다! 위대한 예(禮)를 세워 궁극의 법도로 삼으니, 천하가 덜거나 더할 수가 없구나. 본말(本末)이 서로 따르고 시작과 끝이 서로 호응하며, 지극한 문(文)으로써 분별을 가지고, 지극한 살핌으로 시비와 선악을 구분한다. 천하가 예를 따르면 다스려지고, 따르지 않으면 어지러워지니, 예를 따르는 자는 편안해지고 그것을 따르지 않는 자 위태롭게 될 것이니 소인은 본받기가 어렵다.

예의 모양은 실로 깊어서 견백동이(堅白同異)의 설과 같은 성찰도 그 속으로 들어가면 약해진다. 그 모습이 실로 원대하여 함부로 전장(典章)을 짓는 편협하고 비루한 설은 들어가면 바라만 볼 뿐이고, 그 모습이 실로 높아 난폭하고 오만하며 방자하여 습속을 가볍게 여기는 것을 고고하다고 여기는 무리들은 예에 들어가면 여지없이 추락하고 말 것이다.

고로 실로 먹줄을 펼치면 그 굽거나 바른 것을 속일 수가 없고, 저울에 메달기만 하면 그 가볍고 무거움을 속일 수 없으며, 규구(規矩, 곱자와 그림쇠)를 놓기만 하면 모남과 둥근 것을 속일 수 없고, 군자가 예로 살피게 되면 거짓과 허위로써 속일 수가 없다. 고로 먹줄은 곧음의 지극함이요, 저울은 평평함의 지극함이요, 규구는 모난 것과 둥근 것의 지극함이요, 예는 사람이 지켜야할 도리의 지극함이다.

그러나 예를 법도로 삼지 않으면 예라 하기가 부족하니 이런 것을 말하여 단정함이 없는 백성이라 하고, 예를 법도로 삼으면 예라고 하기에 족하니, 그것을 말하여 단정함이 있는 선비라고 한다. 예에 들어가면 사색을 능해지는데, 이를 일러 능려(能慮)라고 하고, 능려는 바꾸지 않으니, 이를 일러 능고(能固)라고 한다. 능려와 능고를 더하게 좋아하는 경지가 되면 성인(聖人)이 되는 것이다. 하늘은 높은 것의 극치이고, 땅은 낮은 것의 극치이다. 해와 달은 밝음의 극치고, 무궁함은 광대함의 극치이며, 성인이란 도의 극치이다.

예는, 재물로써 쓰임을 삼고 귀천으로써 문(文)을 삼고 다소로써 차이를 삼고, 융성함과 간략한 것으로써 요체로 삼는다. 문(文)의 모양은 번다하나 정욕(情慾)은 간략한 것이 예의 융성함이다. 문의 모양이 간략하고 정욕은 번다한 것이 예가 쇠한 것이다. 문의 모습과 정욕이 서로 안과 밖으로 표리를 이루고, 병행하여 뒤섞이는 것, 이것이 예의 마땅한 흐름이다. 군자는 위로 융성함에 이루고, 아래로 그 간략함을 다해 그 마땅한 곳을 처하는 것이다. 천천히 걷거나 빨리 달리거나 밖으로 벗어나지 않으니, 이 때문에 군자의 성(性)은 마치 궁정(宮庭)을 지키고 있는 것과 같이 벗어나지 않는다.

사람이 살아야할 영역이 바로 이 영역이니 이곳에 사는 사람은 선비와 군자요, 그 밖에 사는 사람은 평민이다. 이 가운데에 처하여 두루 들고 나고 언행거지가 그 차례를 곡진히 하는 것은 성인이다. 그러므로 후덕한 것은 예의 쌓임 때문이며, 원대한 것은 예의 넓음 때문이며, 숭고한 것은 예의 융성함 때문이며, 고명한 것은 예의 곡진함 때문이다.”

2. 악서(樂書)

사마천 사기-서(書)의 두 번째 기록으로 악서(樂書)는 음악에 대한 내용을 담고 있는데, ‘사기지의'(史記志疑)에서는 현전 ‘악서’를 ‘예기’의 ‘악기’ 편을 참조해 후대에 새로 쓴 것으로 본다.

– 악서(樂書)

태사공은 말한다.

“나는 매번 『서경(書經)』 「우서(虞書)」를 읽을 때마다 군주와 신하가 서로 경계하고 격려하는 대목에 이르면 오직 그 안위를 생각했고, 자신이 팔 다리처럼 믿고 중히 여기는 신하들이 불량하여 만사가 허무하게 무너졌을 때에 일찍이 눈물을 흘리지 않은 적이 없었다. 주(周)나라 성왕(成王)은 관채(管叔)와 채숙(蔡叔)의 난으로 인해 『주송(周頌)』 「소비(小毖)」편을 지어 스스로 환난을 다스리지 못한 책임을 자책했고, 나라에 재난을 가져오게 한 것을 슬퍼했다. 이는 전전긍긍하는 자세로 두려워하며 시작과 끝을 잘 마무리하고 했던 것이 아닌가?

군자는 빈궁하다고 하여 덕(德)을 닦지 않거나 부유하다고 하여 예(禮)를 버리지 않으며 몸이 편안할 때에는 처음의 어려웠던 것을 생각하며, 안락할 때는 처음에 힘겹게 시작했던 것을 생각한다. 기름진 연못에서 목욕을 하더라도 근면함과 지난날의 고초를 노래로 만들어 읊었으니, 큰 덕(德)을 지니지 아니하면 누가 그렇게 할 수 있겠는가!

『시경』 「모씨전(毛氏傳)」에 이르기를 ‘정치가 안정되고 공적을 성취하면 예(禮)와 악(樂)이 저절로 흥하게 된다.’라 했다. 천하 사람들의 도(道)가 더욱 깊어지면 그 덕이 더욱 지극해져서 음악 또한 더욱 달라지게 된다. 가득 찼을 때 덜어내지 않으면 넘치고, 넘칠 때 붙잡아주지 않으면 뒤집어지게 된다. 무릇 음악을 만든 까닭은 음악으로써 사람들의 쾌락을 절제하기 위한 것이다.

군자는 겸손하게 물러나는 것으로써 예를 삼으며, 스스로 사욕을 덜어내고 빼는 것을 즐거움으로 삼았으니 음악이란 이런 것이다. 지역마다 다르고 나라마다 특수하여 인정과 습속이 같지 않다. 때문에 널리 풍속을 채집하고 지방마다의 성률을 비교하여 음악을 만들어야지 시대의 폐단을 보충하고 풍속을 바꾸어 정치와 교화에 도움이 될 수 있다. 천자가 몸소 명당(明堂)에 나아가 감상할 뿐 아니라 만백성들이 사악하고 더러운 마음을 깨끗이 씻고, 포만한 여부를 헤아리면서 본성을 다스리게 되는 것이다.

고로 『시경(詩經)』의 「아(雅)」, 「송(頌)」같은 음악을 들으면 백성들이 바르게 되고, 우렁차 격앙된 소리는 선비들의 마음을 격분하게 만들고, 정(鄭)나라와 위(衛)나라의 노래를 들으면 사람들의 마음이 음란해진다. 음악이 조화를 이루어 화합하는 경지에 이르면 날짐승이나 길짐승도 모두 감화를 받는데, 하물며 사람으로 가슴에 속에 오상(五常)을 품고, 좋고 싫음의 감정을 가지고 있는 것은 자연스러운 추세다.

다스리는 도가 어지러워지자 정나라 음악이 흥기했고, 정나라와 이웃하고 있는 땅에 분봉을 받거나 세습 받은 명망(名望)있는 군주들도 서로 앞을 다투어 정나라의 음악을 서로 높이게 되었다. 공자(孔子)는 제(齊)나라에서 바친 여악(女樂)을 노(魯)나라에서 받아들인 일을 못 마땅하게 여겼다. 그래서 비록 물러나서 음악을 바로잡고 세인들을 계도하고 오장(五章)의 악가를 지어 시정을 풍자했지만 결국 당시의 사람들을 감화시키지 못했다. 이처럼 점차 음락이 쇠락해져 6국 시대가 되자 군왕들은 가무와 성색(聲色)에 깊이 미혹되어 스스로 헤어나지 못한 나머지 결국은 상황을 반전시키지 못하고 몸은 죽어 없어지고 종묘사직은 소멸되어 진(秦)나라에 병탄되고 말았다.

진나라 2세 황제는 특히 노래를 오락으로 삼았는데, 승상 이사(李斯)가 진언하여 간했다. “『시경』과 『상서』를 버리고 성색(聲色)에 탐닉하는 행위는 옛날 상나라 때 조이(祖伊)가 두려워했던 바입니다. [주왕(紂王)은] 작은 잘못이라도 쌓이면 재앙이 된다는 것을 가볍게 여기고 방자한 마음으로 날을 지새우며 향락에 젖었기 때문에 주왕은 망했던 것입니다.”

이에 조고(趙高)가 말했다. “오제(五帝)와 삼왕(三王)의 음악은 각기 그 명칭이 다른데, 이는 피차간에 음악을 서로 계승하지 않는다는 사실을 말합니다. 위로는 조정에서부터 아래로는 백성들에 이르기까지 모두 그 음악으로 환희를 느끼고 은근한 뜻을 융합했습니다. 이와 같이 하지 않았더라면 화기애애하고 즐거운 마음이 서로 통하지 못하고, 은택은 아래의 백성들에까지 미치지 못했을 것입니다. 이 또한 한 시대의 풍습으로 그 시기에 알맞은 음악일 뿐인데, 무엇 때문에 화산(華山)의 녹이(騄耳)를 얻은 후에야 먼 길을 갈 수 있다고 합니까?” 2세 황제는 그 말이 옳다고 여겼다.

고조(高祖)가 고향 패현(沛縣)을 지나다가 ‘삼후지장(三侯之章)’이라는 시를 지어 동자들에게 따라 부르게 했다. 한 고조가 붕어하자 패현에서는 사시(四時)로 종묘에 제사를 올리고 노래와 함께 춤을 추게 하였다. 혜제(惠帝), 문제(文帝), 경제(景帝) 동안 아무것도 바꾸거나 더하지 않았고, 다만 악부(樂府)의 악공들로 항상 연습하여 옛 것을 익히게 했을 따름이었다.

지금의 황상(한 무제)께서 즉위하자 19장의 악곡을 지어 시중(侍中) 이연년(李延年)으로 하여금 차례대로 곡조를 붙이게 하고, 그를 협률도위(協律都尉)에 임명했다. 한 가지 경전에 통달한 사람이라고 하더라도 혼자서 그 가사를 해석할 수 없었기에 오경(五經)의 전문가를 모두 소집해 서로 같이 강독을 통하여 익히게 한 뒤에야 그 뜻을 이해할 수 있었다. 그 가사의 대부분은 참으로 전아(典雅)한 문장이었다.

한나라 조정에서는 정월 상순(上旬) 신일(辛日)에 감천궁(甘泉宮)에서 태일신(太一神)에게 제서를 자냈는데, 날이 저물 무렵부터 시작해서 밤을 지세우고 날이 밝을 때에야 마쳤다. 이때는 통상적으로 유성(流星)이 제단 위를 지나갔다. 그래서 동남동녀(童男童女) 70명으로 하여금 노래를 부르게 했는데, 봄에는 ‘청양(靑陽)’, 여름에는 ‘주명(朱明)’, 가을에는 ‘서호(西皞)’, 겨울에는 ‘현명(玄冥)’을 부르게 했다. 이 노래들은 세상에 많이 알려져 있는 까닭에 여기서는 거론하지 않겠다.

또 황상께서는 일찍이 악규수(渥洼水)에서 신마(神馬)를 얻자 다시 그 일을 위해서 태일지가(太一)의 노래는 지었다. 그 가사에서 이렇게 말했다. “태일신이 보내주셔서 천마(天馬)가 내려왔다네. 붉은 땀에 젖어서 그 땀방울로 땅까지 붉게 물들었구나! 거침없이 내달려 만 리를 뛰어넘으니, 오늘 누구와 짝을 할까? 용이라면 벗이 될 수 있겠지.”

후에 대원(大宛)을 정벌해 천리마를 얻었는데 말 이름을 포초(蒲梢)라고 짓고 다시 노래를 지었다. “천마가 왔도다, 서쪽 끝에서! 만리를 달려와 덕(德)이 있는 자에게 돌아왔다네. 신령스런 위엄을 계승하여 외국을 항복시키고, 사막을 넘어서 사방의 오랑캐가 복종시켰다네.”

그러자 중위(中尉) 급암(汲黯)이 진언했다. ‘무릇 제왕이 음악을 짓는 것은 위로는 조종을 뜻을 계승하고 아래로는 억조 백성들을 교화하기 위함인데, 지금 폐하께서 말을 얻으셨다 하여 시를 지어 노래를 부르고 종묘에서 연주하게 하시니, 선제(先帝)와 백성들이 어찌 그 음악을 알아들을 수 있겠습니까?’

황상은 아무 말도 안하고 불쾌한 표정을 지었다. 이에 승상 공손홍(公孫弘)이 말했다. “급암은 성상의 만든 뜻을 비방했습니다. 멸족의 죄에 해당합니다.”

무릇 음(音)이 일어나는 것은 사람의 마음으로부터 생겨나는 것이다. 사람 마음이 움직이는 것은 외물(外物)이 그렇게 만들기 때문이다. 사물의 감응을 받아 마음이 움직이면 소리가 저절로 나오게 되고, 그 소리에 서로 상응함으로써 변화가 생기게 되고, 변화가 일정한 방법과 규칙을 갖추게 되면 음(音)이라고 일컫게 되는 것이다.

음을 박자에 맞추어 악기를 연주하고, 간척(干戚)과 우모(羽旄) 등을 듣고 춤을 추면 이를 악(樂)이라고 일컫게 되는 것이다. 악이란 음으로부터 생기는 것이니, 그 근본은 사람의 마음이 외물에 의해 감동을 받아서 그리되는 것이다.

이 때문에 슬픈 마음에 감응하면 그 소리가 다급하며 슬프고, 즐거운 감정에 감응하면 그 소리가 기꺼워하며 느리고, 희열의 감정에 감응하면 그 소리가 탁 트이고 경쾌하다. 분노하는 감정에 감응하면 그 소리가 거칠고 사나우며, 경애하는 감정에 감응하면 그 소리가 곧고 장중하며, 사랑의 감정에 감응하면 그 소리가 온화하고 부드럽다.

이 여섯 가지는 타고난 본성이 아니라 외물로부터 감동을 느낀 후에 움직인 것이다. 이 때문에 옛날의 선왕(先王)들은 그 감정을 일으키는 까닭을 중하게 여겼다. 고로 예절로써 사람들의 뜻을 이끌었고, 악(樂)으로써 사람들의 소리를 조화시켰으며, 정치로써 사람들의 행동을 하나로 만들었으며, 형벌로써 사람들이 간사해지지 않게 방비했다.

예절과 음악, 형벌과 정치의 궁극적인 목표는 하나이니, 이것으로써 민심을 하나로 만들어 올바른 도리로 다스릴 수 있기 때문이다.

무릇 음(音)이란 사람의 마음에서 생기는 것이다. 사람의 감정이 마음속에서 움직이면 소리로 나타나며, 그 소리에 일정한 문식을 가하게 되면 이를 음(音)이라 한다. 고로 치세의 음악은 편안하고 즐거우니, 그 정치가 조화롭기 때문이다.

난세의 음악은 원망하는 마음으로 분노에 차 있으니, 그 정치가 어그러진 것을 나타내고 있다. 망국의 음악은 슬픔과 근심에 가득 차 있으니, 그 백성들의 생활이 곤궁하다는 것이 나타내고 있다. 그래서 성음(聲音)의 도는 정치와 통한다는 것을 알 수 있다. 궁(宮)은 군자를 위한 것이고, 상(商)은 신하를 위한 것이며, 각(角)은 백성을 위한 것이요, 치(緻)는 일을 위한 것이요, 우(羽)는 외물(外物)를 위한 것이다.

이 다섯 가지 음이 어지럽게 되지 않으면 조화되지 않는 음이란 없을 것이다.

궁음(宮音)이 어지러워지면 황폐하지니 그 군주는 교만을 드러낼 것이고, 상음(商音)이 어지러워지면 일처리가 공정하지 못하니 신하가 잘못되었기 때문이요, 각음(角音)이 어지러워지면 근심스러워져 백성들의 원망을 듣게 될 것이며, 치음(徵音)이 어지러워지면 슬픔에 젖으니 부역이 너무 고되기 때문이요, 우음(羽音)이 어지러워지면 그 소리가 위태로워지니 재화가 부족하게 된다. 오음(五音)이 모두 어지럽게 되면 서로 번갈아 가며 침범하고 짓밟게 되니, 이를 만(慢, 방종)이라고 이른다.

이와 같으면 조만간 나라의 멸망하게 되는 것이다. 정(鄭)나라와 위(衛)나라의 음악은 난세의 음악이니 곧 방종에 가깝다. 상간(桑間)과 복상(濮上)의 음악은 망국의 음악이니, 그 나라의 정치가 어지러워지고 백성들은 유랑하게 되며 신하가 윗사람을 속이고 각기 사사로운 이득만 생각해 멈출 수 없게 된다.

무릇 음(音)이란 사람의 마음에서 생기는 것이고, 악(樂)이란 윤리에 통하는 것이다. 이 때문에 소리를 알고서 음을 모르는 것은 금수이고, 음을 알고서 악(樂)을 모르는 것은 대부분 서민들이다. 오직 군자만이 악(樂)을 알 것이다. 이 때문에 소리를 살핌으로써 음을 알고, 음을 살핌으로써 악(樂)을 알고, 악을 살핌으로써 정치를 알게 되니, 나라를 다스리는 도리가 구비되는 것이다. 이 때문에 소리를 모르는 자와는 더불어 음을 말할 수 없고, 음을 모르는 자와는 더불어 악(樂)을 말할 수 없다.

악(樂)을 알면 예(禮)를 안다고 할 수 있고, 예(禮)와 악(樂)을 모두 터득한 사람을 일러 덕(德)이 있다고 말할 수 있다. 덕이란 터득했다는 것이다. 이 때문에 악이 성대하더라도 반드시 가장 좋은 음을 뜻하는 것은 아니고, 종묘제례인 식향(食饗)의 예가 가장 맛있는 음식만을 올리는 것은 아니다. 청묘(淸廟)에 쓰이는 거문고는 붉은 줄에 구멍이 성성할 뿐이고, 연주할 때는 한 사람이 앞서 선창하면 세 사람이 따라 부를 뿐이지만 그 여음(餘音)은 끝이 없다. 태향(大饗)의 예는 현주(玄酒)를 올리고 비린 생선을 제기에 담아두며, 태갱(大羹)은 특별한 간을 하지 않았으나 그 뒷맛은 여전히 남아있다.

이 때문에 선왕이 예악을 제정한 목적은 사람들의 입과 배, 이목의 욕망을 채우려는 것이 아니라 장차 백성들에게 좋고 싫은 감정을 조절하도록 가르쳐주어서 사람들을 정도(正道)로 돌아오게 하려는 것이다.

사람은 태어났을 때부터 정적(靜的)인 것은 하늘이 부여한 본성이다. 외물에 감동을 받아 마음이 움직이면 천성적으로 칭송하게 된다.

외물이 다가오는 것을 인식하게 된 후에는 좋아하고 미워하는 감정이 형성된다. 좋고 싫은 감정을 마음속에서 절제되지 못하면 외물로부터 유혹을 당하여 자기 자신으로 돌아올 수 없고, 하늘의 이치도 없어지고 말 것이다.

외물이 사람을 감동시키는 것이 끝이 없으므로 사람의 좋고 싫은 감정을 절제하지 못하게 되고, 외물이 지극하게 되어 사람은 외물에 동화되고 만다. 이렇게 되면 하늘의 도리는 없어지고 사람의 욕망도 끝나고 만다. 그래서 순리에 거슬리고, 속일 마음을 가지게 되고, 음란하고 안락한 생활에 빠져 난을 일으키려는 일이 생긴다. 이 때문에 강자는 약자를 협박하고 다수는 소수를 폭압하며 지식이 있는 자가 어리석은 사람을 속이고, 용맹한 자는 나약한 사람을 못살게 굴고, 병든 자는 보살핌을 받지 못하고, 노인, 어린이, 고아 과부들이 몸 붙일 곳이 없게 되니 이것은 큰 혼란으로 가는 길이 된다.

이 때문에 선왕이 예악을 제정한 것은 사람들을 절제시키기 위함이었다. 마로 지은 상복(喪服)을 입고 곡읍(哭泣)을 하는 것은 상사(喪事)의 규모를 절제하기 위한 것이고, 종(鐘)과 북의 음과 방패와 도끼 등의 춤을 추는 것은 조화와 안락을 위한 것이다. 혼인과 관계(冠笄)의 제도를 행하는 것은 남녀를 구별하기 위함이며, 사향(射鄕)이나 술과 음식으로 빈객을 상대하는 것은 교제와 접대를 바르게 하기 위함이었다.

예(禮)는 백성들의 마음을 절제하게 하는 데에 있고, 악(樂)은 백성들의 소리를 조화롭게 하는 데에 있으며, 정치(政治)는 정령을 시행하게 하는 데에 있고, 형벌(刑罰)은 나쁜 일을 방지하는 데에 있다. 예와 악과 형벌과 정치, 이 네 가지에 통달하면 어그러짐이 없을 것이며, 왕도가 갖추어졌다고 할 수 있다.

음악(音樂)은 사람들을 동화시키고, 예는 사람들을 유별하게 만든다. 동화되면 서로 친하게 되고, 유별하면 서로 공경하게 된다. 음악이 지나치면 방종하게 할 수 있고, 예가 지나치면 소원해진다. 감정을 화합하게 하고, 외모를 단정하게 꾸미는 것은 예와 악이 하는 일이다.

예의가 확립되면 귀천 간에 등급이 있게 되고, 음악의 문채가 같게 되면 상하가 화합할 수가 있다. 좋고 싫음이 드러나면 현명한 자와 불초한 자가 분명히 구별된다. 형벌로써 포악한 일을 금지시키고 작위로 현명한 자를 천거하면 정치는 고르게 될 것이다. 어진 마음으로 백성들을 사랑하고 의로써 바르게 세울 수 있다면 백성들을 잘 다스릴 수 있다.

악(樂)은 마음속으로부터 나오는 것이고, 예(禮)는 겉모습에서 일어난다. 악은 마음속에서 나오기 때문에 고요하며, 예는 겉모습에서 일어나기 때문에 꾸미게 된다. 대악(大樂)은 반드시 평이하고, 대례(大禮)는 반드시 간소하다. 악이 지극하면 원한이 없어지고, 예가 지극하면 위아래가 서로 다투지 않는다.

읍하고 겸양하여 천하를 잘 다스릴 수 있는 것은 예악이라고 말하는 것이다. 포악한 백성들이 일어나지 않고 제후들이 공손히 복종하고 전쟁이 일어나지 않으며, 오형(五刑)을 쓸모가 없게 되면 백성들은 근심이 없어지고 천자는 노여워하지 않게 된다. 이와 같은 것이 악으로 달성할 수 있는 것이다. 아버지와 아들이 친하여 화합하고, 장유의 질서가 분명해지고 천하의 백성들이 서로 존경하게 된다. 천자가 이렇게 함으로써 나라에 예가 행해질 수 있는 것이다.

대악(大樂)은 천지와 더불어 같이 화합하게 하고, 대례(大禮)는 천지와 더불어 같이 절도를 지키게 한다. 화합하게 되므로 만물이 본성을 잃지 않고, 절도를 지키게 하기 때문에 천지에 제사를 올릴 수 있다.

이승에는 예악이 있고, 저승에서는 귀신이 있으니, 이와 같아야 천하의 백성들이 화합하고 공경하며 같이 사랑할 수 있다. 예라는 것은 다른 일을 하는 사람들이 함께 공경하는 것이다. 악(樂)이란 다른 문식을 하는 사람들이 함께 사랑하는 것이다.

예악에 대한 사람들의 성정이 같기 때문에 현명한 왕들은 서로 전례를 쫓았다. 그러므로 당시 예악은 시대와 서로 부합되며, 명성은 이룩한 공덕과 상응했다. 고로 종(鐘), 고(鼓), 관(管), 경(磬), 우(羽), 약(籥), 간(干), 척(戚)은 악을 연주하는 악기이다.

몸을 굽히고 펴고, 하늘을 우러러 보다가 땅을 내려다보며, 잇고 끊으며 빠르고 느린 것은 악의 문식(형식)이다. 보궤(簠簋, 중국 고대의 예기(禮器). 보(簠)는 외방내원(外方內圓), 궤(簋)는 외원내방의 용기), 조두(俎豆, 제기), 제도나 문장은 예를 행할 때 쓰는 도구요, 당(堂)에 오르내리고 윗옷을 벗어 어깨를 들어내 놓고, 겉옷을 걸치는 등의 행위는 예의 형식이다. 고로 예악의 감정을 아는 자는 능히 예악을 만들 수 있고, 예악의 형식을 아는 자는 능히 예악을 서술할 수 있다.

(예악을) 만들 수 있는 사람은 성(聖)스럽다고 말하고, (예악을) 서술할 수 있는 사람은 사리에 밝다고 말한다. 사리에 밝거나 성스러운 사람이라는 것은 (예악을) 서술하고 만들 수 있는 사람을 가리키는 말이다.

악(樂)이란 천지의 조화이며, 예(禮)는 천지의 질서이다. 서로 화합하므로 만물이 융화되고, 질서가 있기 때문에 만물이 구별된다. 악(樂)은 하늘로 말미암아 일어나고, 예(禮)는 땅으로 말미암아 만들어진다. 예악이 잘못 만들어지면 어지러워지고 흉폭하게 된다.

천지의 이치에 밝아야 예악을 일으킬 수 있다. 윤리를 논하면서 해가 없게 하는 것이 음악의 정서이고, 기쁨을 느끼고 즐길 수 있게 하는 것이 악(樂)의 작용이다.

마음이 한쪽으로 치우치지 않고 곧고 바라서 사악함이 없는 것이 예(禮)의 본질이고, 장중하고 공경하며 공손하게 순종하게 하기 위해서 예(禮)를 제정했다. 만약 예악을 시행하는데, 금석으로 만든 악기를 쓰고 성음(聲音)으로 표현되고, 종묘사직에서 산천과 귀신을 섬긴다면 이것은 백성들과 더불어 같이 하는 것 된다.

제왕이 공을 이루고 나면 악(樂)을 만들고, 다스림이 안정되고 나면 예의를 제정한다. 그 공적이 크면 악(樂)도 완비되고, 그 다스림이 분명하면 예(禮)도 구체적이다. 방패와 도끼를 들고 춤춘다고 해서 악(樂)이 갖추어졌다고 할 수 없으며,

희생을 끓이고 익혀서 제사를 지낸다고 해서 예(禮)가 부합한다고 할 수 없다. 오제(五帝)는 각기 다른 시대로서 서로의 악(樂)을 서로 따르지 않았으며, 삼왕(三王) 시대는 세상사가 달랐으므로 서로의 예제(禮制)를 계승하지 않았다.

악(樂)이 극단에 이르면 우환이 생기고, 예(禮)가 너무 조악하면 한쪽으로 치우치게 된다. 악(樂)은 돈독해야 우환이 생기지 않고, 예(禮)는 두루 갖추어져야 한쪽으로 치우치지 않게 되니, 이를 성취한 자는 오직 대성(大聖)뿐일 것이다!

하늘은 높고 땅은 낮으며 만물은 흩어져 서로 다르기 때문에 예(禮)가 만들어져 행해지는 것이다. (음과 양의 두 기운이) 교류하며 쉼이 없으면서 합해져 동화되어 악(樂)이 생겨나게 된 것이다. 봄에 생겨나고 여름에 성장하는 것을 인(仁)이 드러난 것이라고 하고, 가을에 거두어들이고 겨울에 저장하는 것은 의(義)가 드러난 것이라고 한다.

인은 악(樂)에 가깝고, 의는 예(禮)에 가깝다. 음악은 화합을 돈독하여 신을 거느리고 하늘의 뜻을 따르며, 예제는 분별을 의당한 것으로 삼았으니, 귀신을 함께하여 땅의 뜻에 따른다. 고로 성인은 악(樂)을 만들어 하늘의 뜻에 응했고, 예(禮)를 제정해 땅의 뜻에 짝지우니, 예악이 밝게 갖추어짐으로써 천지가 제자리를 찾아 소임을 다할 수 있게 되었다.

하늘은 존귀하고 땅은 비천하다. 군주와 신하의 관계도 하늘의 존귀와 땅의 비천과 같이 정해진다. 높고 낮은 것이 이미 드러나 있듯이 귀천의 지위도 정해진 것이다. 움직이고 멈추는 것이 상규(常規)이고 작고 큰 것마다 다름이 있다.

사람은 같은 무리끼리 모이고 사물은 같은 부류끼리 나뉘는데, 각기 성명(性命)이 다르다. 하늘에는 [일월성신 등의] 상(象)을 이루고, 땅에는 [산천초목과 인물들이] 형상으로 이루니, 이것은 바로 예(禮)란 천지의 구별과 같은 것이다.

땅의 기운이 위로 올라가고, 하늘의 기운이 아래로 내려와 음양이 서로 어울리고, 하늘과 땅이 서로 움직이고 부딪치면 우레와 천둥이 치고, 떨치면 비와 바람이 되며, 움직임에 따라 사시(四時)가 생긴다. 해와 달은 따뜻하게 해주고 만물을 변화 성정시킨다. 이와 같이 악(樂)은 천지의 화합을 본받은 것이다.

만물은 때에 맞지 않게 변화하면 생육을 멈추고, 남녀 간의 구별이 없으면 큰 혼란을 야기된다. 이것은 천지의 정서인 것이다.

예악이 극에 달하여 하늘에 이르고 땅에 두루 서려지고, 음양에 따라 행해지면 귀신과 통함이 있으니, 지극히 높고도 먼 곳은 물론이고 심후한 곳까지 헤아릴 수 있다. 악(樂)은 천지개벽 이전의 혼돈(混沌)의 시대에서부터 나왔고, 예(禮)는 만물이 성립된 뒤에 생겨났다. 드러났으나 쉬지 않고 움직이는 것은 하늘이고, 드러났으나 움직이지 않는 것이 땅이다.

한 번 움직이고 한 번 정지하는 것이 천지사이의 만물이다. 고로 성인은 “악(樂)은 종고(鐘鼓)를 의미하는 것이겠는가? 예(禮)는 옥백(玉帛)을 의미하는 것인가?”라고 한 것이다.

상고시대 순(舜)임금은 오현금(五弦琴)을 제작하여 ‘남풍(南風)’을 노래했고, 기(夔)는 처음 악(樂)을 만들어 제후들로 하여금 감상하도록 했다. 고로 천자는 악(樂)을 만들어 제후들 가운데 덕 있는 자에게 감상하게 하였다.

덕행이 성대하고 교화를 존엄 있게 잘 시키며 오곡이 때맞추어 무르익은 연후에야 천자는 그 제후에게 악(樂)을 감상하도록 했다. 고로 백성을 다스리는데, 수고롭게 하는 자는 춤추는 사람들의 행렬이 길었고, 백성을 다스리는데 안일한 자는 춤추는 사람들의 행렬이 짧았다. 고로 춤추는 것을 그 제후의 덕을 알 수 있었고, 시호(諡號)를 들으면 그 행실을 알 수 있었다. ‘대장(大章)’은 요(堯)임금을 밝히는 뜻이 있고, ‘함지(咸池)’는 황제(黃帝)의 덕이 완미(完美)했음을 뜻한다. ‘소(韶)’는 순임금이 요(堯)임금의 미덕을 계승했다는 뜻이고, ‘하(夏)’는 우(禹)임금이 요임금과 순임금의 공덕을 크게 높인 것을 뜻한다. 은나라와 주나라의 악(樂) 당시의 실상을 모두 드러낸 것이다.

하늘과 땅의 도리는 추위와 더위가 때에 맞지 아니하면 질병이 생기고, 비바람이 절기에 맞지 아니하면 굶주리게 된다. 음악으로 교화시킨다는 것은 백성에게는 추위나 더위와 같아서 가르침이 시세(時勢)에 맞지 않으면 세상이 상(傷)하게 된다. 예법의 일이란 백성에게는 비바람과 같다. 예법의 일에 절도가 없으면 아무런 공도 세우지 못한다. 고로 선왕은 천지의 도를 본받아 악(樂)을 만들고, 예(禮)로 다스는 법으로 삼았는데, 잘 시행하면 모두 그 덕을 본받아 행했다.

대개 돼지를 길러서 술안주로 삼는 것은 화를 만들려는 것이 아니다. 그러나 소송이 더욱 번잡해진 것은 술을 잘못 마셔서 생긴 화이다. 때문에 선왕은 주례(酒禮)를 만들어서 한번 술을 마실 때마다 빈객과 주인이 자주 예(禮)를 행하게 하여 하루 종일 술을 마셔도 술에 취하지 않게 하였다.

이것은 바로 선왕이 술에 취해 화를 불러일으키는 것을 대비한 것이다. 때문에 술을 마시는 것은 기쁨을 더불어 나누는 것이 되었다.

악(樂)은 덕을 본받기 위함이고, 예(禮)는 음란함을 막기 위한 것이다. 이 때문에 선왕은 대사(大事), 즉 상(喪)을 당하면 반드시 상례로써 애도를 표했으며, 큰 복(福)이 있을 때도 반드시 예(禮)로써 그 기쁨을 표현했다. 애도와 기쁨은 구분이 되나 모두 예(禮)로써 마무리를 했다.

악(樂)이란 베푸는 것이고, 예(禮)는 보답하는 것이다. 악(樂)은 즐거움이 생기는 바를 표현한 것이고, 예(禮)란 처음 시작한 바로 돌아가는 것이다. 악(樂)은 공덕을 표창하기 위함이고, 예(禮)는 은정에 대한 보답으로 처음으로 돌아가는 것이다.

이른바 대로(大路)란 천자가 타는 수레이고, 용기(龍旂)와 구류(九旒)는 천자의 기치요, 청색과 흑색 가선을 두른 것은 천자의 보귀(葆龜, 점복(占卜)의 용구)요, 소나 양이 무리를 이끄는 것은 모두 천자가 제후에게 보낼 하사품이다.

악(樂)이란 감정이 드러낸 것으로 변할 수 없는 것이고, 예(禮)란 윤리를 표현된 것으로 바꿀 수 없는 것이다. 악(樂)은 (사람들의 감정을) 동일하게 통일시킨 것이고, 예(禮)는 (사람들의 존비에 따라) 분별과 차이를 두는 것이니, 예악의 학설은 사람들의 감정을 관통하는 것이다. 근본을 궁구하여 변화되는 것을 아는 것이 악(樂)의 본뜻이다. 진실을 드러내고 거짓을 버리는 것이 예의 이치이다. 예악은 하늘과 땅의 정성에 순응하고, 신명(神明)의 덕에 통달해 위아래의 신을 흥기시켜 강림하게 만들고, 은미하고 쉬운 이치가 응결되어 군신부자가 각자 예절에 정성을 다하게 만드는 것이다.

고로 대인(大人, 성인)이 예악을 들어올리기 때문에 장차 천지에 밝아지는 것이다. 천지가 기쁘게 결합하고, 음양이 서로 얻는 것이 있으면 마치 따뜻한 할미 같은 천지가 만물을 덮어 키우게 된다. 그런 후에 초목이 무성해지고 작물이 싹을 틔우며, 날짐승은 힘껏 하늘을 날고, 가축은 쑥쑥 뿔이 자란다. 동면하던 곤충이 깨어나며, 날짐승들은 알을 품고 새끼를 기르며 털 짐승들은 잉태하여 새끼를 품는다. 태생동물이 사산하지 않고 난생동물은 알을 터드려 죽는 일이 없게 되니, 곧 이 모든 것은 악(樂)의 도(道)로 귀결된다.

악(樂)이란 황종(黃鐘)과 대려(大呂), 현악기에 맞추어 노래하고 간양(干揚)하는 것을 이르는 것이 아니다. 이러한 것들은 악(樂)이 말단에 불과하기 때문에 동자들로 하여금 춤추게 한 것이다.

주연(酒筵)을 베풀면서 술과 안주를 차려놓고 변두(籩豆) 위에 과일과 국을 쌓아놓고 당 위로 올리고 섬돌 아래로 내리고 하면서 예의로 삼는 것도 예(禮)의 말단에 불과하다. 이런 일은 유사(有司)에게 맡기면 된다.

악사는 악곡과 가사를 분별할 수 있기 때문에 군주의 아랫자리에 앉아 현악기를 연주하고, 종축(宗祝)은 종묘의 예(禮)를 잘 분별하기 때문에 후시(後尸)의 일을 도왔고, 상축(商祝)은 상례를 잘 분별했기 때문에 후주인(後主人)이 되어 상주를 도왔다. 이 때문에 덕을 성취하는 것이 우선이고, 예(禮)를 성취하는 것은 그 뒤의 일이다. 또 덕행을 성취하는 것이 우선이고, 일이 처리는 그 뒷일이다.

고로 선왕은 상하(上下), 선후(先後)를 분명히 한 후에 천하에 예악을 제정할 수가 있었던 것이다.

악(樂)은 성인(聖人)이 즐기는 것으로, 백성들의 마음을 선하게 만들 수 있다. 그것은 사람을 감동시켜 깊은 데에 이르게 하고 풍속을 옮기어 바꿀 수도 있다. 고로 선왕은 드러내놓고 가르침을 펼쳤다.

대개 사람에게는 혈기와 심지(心知)의 본성이 있으나 희로애락에 대한 일정한 모습을 보기 어렵다. 외물에 감응해 움직인 연후에 심술(心術)이 형태로 나타난다. 이 때문에 뜻이 미약하고 초췌하며 쇠한 음을 만들면 백성들이 근심스럽게 생각하고, 느슨하고 부드럽고 완만하고 평온하여 문채가 많으면서 가락이 간략한 음악이 만들어지면 백성은 편안하고 즐거워한다. 거칠고 사납게 일어나 격분하는 듯하고 끝에 가서 광대하면 분격하는 음이 만들어지면 백성은 강하고 굳세어진다.

청렴하고 곧고 올바르며, 장중하고 성실한 음이 만들어지면 백성은 엄숙하고 공경해진다. 너그럽고 여유가 있으며, 유순하고 조화로우며 활동적인 음이 만들어지면 백성들은 자애로워진다. 편벽되고 사악하며 산만하여서 빠르고 들떠 있으며 마치 물로 물건을 씻어서 물이 물에 스며들듯 한계가 분명치 않은 음악이 만들어지면 백성들은 음란(淫亂)해진다.

이 때문에 선왕은 성정(性情)에 바탕을 두고 도수(度數)를 상고하며, 예의를 만들어서 생기(生氣)의 조화를 모으고 오상(五常)의 행실을 이끌면서 양기(陽氣)는 흩어지지 않게 하고 음기(陰氣)는 밀폐되지 않게 하며, 강한 기운을 노하지 않게 하고 유순한 기운은 두려워하지 않게 했다.

[음양강유의] 네 가지 기운이 소통하여 마음속에서 일어나 밖으로 나타나 모두 그 자리에 안정되어 서로 빼앗지 않게 된다. 그런 후에야 학등(學等, 학습자의 등급)을 세우고 그 절주를 넓히며 그 문채(文采)를 살피고 후덕함을 법도로 삼았다. 음률의 크고 작은 명칭을 규정하고, 처음부터 끝까지의 차례를 정했으며 일과 행실의 본이 되게 하고 친밀한 자와 소원한 자, 귀한 자와 천한 자, 어른과 아이, 남자와 여자의 도리가 모두 악(樂)에 표현되게 하였으니, 고로 악(樂)은 사람이 관찰할 때에 그 깊이가 더욱 깊어진다고 한 것이다.”라고 말한 것이다.

토양의 힘이 다하면 초목이 자라지 못하고, 물이 시끄러우면 고기가 크지 않으며, 기가 쇠하면 생물이 자라지 못하고, 세상이 어지러우면 예(禮)가 사특해지고 악(樂)이 음란해진다. 이 때문에 그 소리가 애달프면서 장중하지 못하고 즐거워하나 편안하지 못하다. 거만하고 가벼워서 절도를 범하고, 방종하여 그 근본을 잊는다. 넓으면 간사함을 용납하게 되고, 좁으면 탐욕을 생각하게 되어, 유려하고 조리 있는 기운을 상하고 평화의 덕을 소멸시킨다. 그래서 군자는 이를 천시하는 것이다.

무릇 간사한 소리가 사람을 감응시키면 어그러지고 거스르는 기운이 호응해 나타나고, 거슬리는 기운이 형상을 이루면 음란한 음악이 일어난다. 바른 소리가 사람을 감응케 하면 순한 기운이 이에 응하고, 순한 기운이 형상을 이루면 온화한 음악이 일어난다. 부르고 화답하는 것이 응함이 있어 굽고 사특한 것과 곧은 것 간에 각기 구분이 생기니, 만물의 이치란 같은 무리끼리 서로 움직이게 하는 것이다.

이 때문에 군자는 바른 감성으로 돌아가서 그 뜻을 조화시키고, 부류와 자신을 비교하고 행실을 이룬다. 간사한 소리나 음란한 색채가 자신의 총명을 가리지 않게 하고, 음란한 음악과 사특한 예가 마음에 접하게 않게 하고, 게으르거나 사악한 기운이 몸에 물들지 않게 하며, 귀·눈·입·코와 마음 및 몸으로 하여금 모두 순정함을 따르게 하며 그 의(義)를 행하게 한다.

그런 후에 소리를 통해 표현하고 거문고와 비파로 연주하고 방패와 도끼를 가지고 춤을 추며 새의 깃으로 꾸미고 퉁소와 피리로 반주하여 지극한 덕의 빛을 떨치게 하고, 사기(四氣)의 조화로움을 움직여 만물의 이치를 드러낸다.

이 때문에 격조가 청명한 것은 하늘을 상징한 것이고, 넓고 큰 것은 땅을 상징한 것이다. 끝나고 시작하는 것은 사시(四時)를 상징한 것이고, 빙글빙글 회전하는 바람과 비를 상징한 것이다.

오색(五色)의 무늬(또는 곡조)를 이루면서 어지럽지 않고, 팔풍(八風, 팔음(八音))이 성률을 따르면서도 간사하지 않으며, 백가지 절도의 수를 얻어 항상 일정함이 있다.

작고 큰 것이 서로 이루어주고, 마침과 시작이 서로 생겨나고, 선창하고 화답하는 것이나 맑고 탁한 것이 번갈아가면서 서로 법칙을 만든다. 고로 음악이 행해지면 인륜의 도리가 맑아지고, 귀와 눈이 총명해지고 혈기가 조화롭고 평탄해 지고 풍속이 바뀌어져 천하가 모두 평안해진다.

그러므로 ‘음악이란 즐거운 것이다.’라고 말하는 것이다. 군자는 그 도를 얻기에 즐거워하고 소인은 그 욕망을 얻기에 즐거워한다. 도로써 그 욕망을 억제하면 즐겁되 어지럽지 않고, 욕망으로써 그 도를 망각하면 의혹되어 즐겁지 않다. 이 때문에 군자는 정(情)으로 돌아가서 그 뜻을 조화시키고, 악(樂)을 넓혀서 그 교화를 이룬다. 악(樂)이 행해져서 백성은 지향할 바를 알게 되니 이로써 그 덕(德)의 실체를 볼 수 있다.

덕(德)이란 것은 성품의 단서이고, 악(樂)은 덕의 빛이다. 금석사죽(金石絲竹)은 악(樂)의 기구이다. 시(詩)는 그 뜻을 말하는 것이고, 노래는 그 소리를 읊조리는 것이며, 춤은 그 용모와 자태를 움직이는 것으로, 이 셋이 마음에 바탕으로 둔 연후에 악기(樂器)가 이를 따른다. 이런 까닭에 정(情)이 깊으면 그 문장이 밝아지고, 기(氣)가 성대하여 감화가 신묘해진다. 온화하고 양순한 덕이 안에 쌓이면 뛰어난 재능이 겉으로 나타난다. 오직 악(樂)은 거짓으로 해서는 안 된다.

악(樂)은 마음의 움직임이다. 소리는 악(樂)의 형상이다. 문채(文采), 절주는 소리를 수식한 것이다. 군자는 그 근본을 움직이고, 그 형상을 즐거워한 연후에 그 수식으로 다스렸다. 이 때문에 우선 북을 울려서 경계하고 세 번 걸음을 하여 방향을 보여 준다. 다시 시작하면 또 가는 바를 드러나고, 다시 어지러우면 물러나서 돌아오는 것을 정비한다. 동작이 지나치게 빠르지 않고 극히 그윽하나 숨기지 않는다. 홀로 그 뜻을 즐거워해서 그 도를 싫어하지 않는다. 그 도를 갖추어 들어서 그 욕심을 사사로이 하지 않았다. 이런 까닭에 정(情)이 들어나고 의(義)가 서고 악(樂)이 끝나고서 덕이 존중된다. 군자는 선을 좋아하고, 소인은 허물을 종식시킨다. 고로 말하길 “민생의 길에 악(樂)은 큰 역할을 한다.”고 하는 것이다.

군자가 말했다. ‘예악은 잠시라도 몸을 떠나서는 안 된다.’라 했다. 악(樂)을 극진히 해서 마음을 다스리면, 평온하고 정직하고 자애롭고 선량한 마음이 뭉클뭉클 생겨난다. 평온하고 정직하고 자애롭고 선량한 마음이 일어나면 마음이 즐거운 것이고, 즐거우면 편안하고, 편안하면 오래되고, 오래되면 하늘이고, 하늘이면 신이다. 하늘은 말은 하지 않더라도 믿음이 있고, 신은 노하지 아니해도 위엄이 있다.

악(樂)에 이른다는 것은 곧 마음을 다스리는 것이며, 예(禮)에 이르는 것은 자신을 다스리는 것이다. 자신을 다스리면 장엄하고 공경하면 엄숙하고 위엄이 있게 된다. 마음속이 잠시라도 화평하지 않고 즐겁지 않으면 비루하고 거짓된 마음이 들어오게 된다. 외모가 잠시라도 장엄하고 공경하지 않으면 안일하고 태만한 마음이 들어오게 된다.

악(樂)이라는 것은 마음 안에서 움직이는 것이며 예(禮)라는 것은 몸 밖에서 움직이는 것이다. 악(樂)은 화(和)를 극진히 하고 예(禮)는 순(順)을 극진히 한다. 안을 화(和)하게 하고 밖을 순(順)하게 하면 백성들은 그 안색[임금이나 성인]을 우러러보고서 서로 다투지 못하고, 그 용모를 바라보면서 안일하고 태만한 마음을 일으키지 못한다. 덕이 안에서 움직여서 백성들은 듣고 따르지 않음이 없고, 이치가 겉으로 드러나 백성들이 순종하지 않음이 없다. 그래서 말하길 ‘예악의 도리를 알고 이를 천하에 시행하면 어려울 것이 없다.’라고 한 것이다.

악(樂)이라고 하는 것은 마음 안에서 움직이는 것이며, 예(禮)라는 것은 바깥에서 움직이어서 나타나는 것이다. 그러므로 예(禮)는 겸손한 것을 위주로 하고 악(樂)은 그 풍요로움을 것을 위주로 한다. 예(禮)는 겸손하여 진취적이고, 진취적인 것을 가지고 꾸밈으로 삼는다. 악(樂)은 풍요로움으로써 자신을 반성하고, 반성하는 것으로 꾸밈으로 삼는다. 예(禮)가 겸손하지만 진취적이 아니면 쇠약해지고, 악(樂)이 풍요롭지만 반성하지 아니하면 방탕해진다. 그러므로 예(禮)에는 보응이 있고 악(樂)에는 반성함이 있는 것이다. 예(禮)가 그 보응을 얻으면 즐겁고 악(樂)은 그 반성하면 편안해진다. 예(禮)의 보응과 악(樂)의 반성함 그 뜻이 매한가지이다.

무릇 음악이란 즐거워하는 것으로, 인정(人情)에 없을 수 없는 것이다. 즐거움이란 반드시 소리로 표출되고 동정(動靜)으로 드러나니, 사람의 도리라고 할 수 있다. 소리와 동정, 성정(性情)의 변화가 여기에서 다한다. 그러므로 사람에게는 악(樂)이 없을 수 없고 악(樂)은 형태가 없을 수 없다. 형상화되어도 도리에 맞지 않으면 혼란이 없을 수 없다.

선왕은 그 혼란을 미워하여 『아(雅)』와 『송(頌)』의 소리를 제정해 이끌었으니, 그 소리로 하여금 즐거워하되 방탕하지 못하게 했고, 그 문리(文理)로 하여금 강론하기에 족하여 그만두는 일이 없게 했으며, 그 곡절의 굽고 바름과 복잡함과 간단함, 청렴함과 풍요함, 절주(節奏)로 하여금 사람의 선한 마음을 감동케 할 뿐, 방종한 마음과 사특한 기운이 접근하지 못하게 했다. 이것이 곧 선왕이 악(樂)을 세운 방침이다.

그러므로 종묘에서 임금과 신하 아래위 모두가 함께 악(樂)을 듣게 되면 어울려 화합하고 공경하지 않음이 없게 되고, 지방의 족장 향리 안에서 나이가 많고 적은 사람이 모두 함께 듣게 되면 화합하고 따르지 않음이 없게 되며, 가정 안에서 부자 및 형제들이 함께 듣게 되면 화합하고 친하지 않음이 없게 된다.

그러므로 악(樂)이란 하나를 살펴서 조화를 안정되게 하고, 여러 악기로 배합하여 그 절주를 표현해내고, 그 절주를 조합해 하나의 문리(文理)를 구성한 것이니, 아비와 아들 및 임금과 신하를 화합케 하고 만백성을 친근케 하는 것이다. 이것이 선왕이 악(樂)를 세운 방침이다.

고로 『아(雅)』와 『송(頌)』의 소리를 들으면 뜻이 넓어지고, 도끼와 방패를 손에 잡고 올려 보고 내려 보며 몸을 굽히고 펴고 하는 춤의 형태를 습득하면 용모가 장엄해진다. 춤추는 자들의 줄과 자리가 서로 연이어 있으면서 절주에 맞추면 행렬의 바름을 얻고, 진퇴가 가지런함을 얻는다. 고로 악(樂)이란 것은 천지를 가지런히 한 것이요, 중화(中和)의 기강으로 인정(人情)에 없을 수 없는 것이다.

대저 악(樂)이란 선왕이 즐거움을 나타낸 것이고, 군대와 작은 도끼와 큰 도끼는 선왕의 노여움을 나타낸 것이다. 고로 선왕의 즐거움과 노여움은 모두 그 동등한 표현을 얻은 것이다. [선왕이] 즐거워하면 천하 역시 기뻐해 이에 화락(和樂)했다. 노하면 난을 일으킨 난폭한 사람이 두려워했다. 선왕의 도(道)는 예악으로 융성했다고 말할 수 있다.

위문후(魏文侯)가 자하(子夏)에게 물었다. “내가 현단복과 면관을 하고 옛날 음악을 들으면 오로지 눕게 될 것 같아 두려워하고, 정(鄭)나라와 위(魏)나라의 음을 들으면 피곤한 줄을 모릅니다. 감히 묻겠습니다. 옛날 음악이 그와 같은 것이 무슨 까닭이고? 새로운 음악이 이와 같은 것은 무엇 까닭인가?”

자하가 대답했다. “지금 저 옛날 음악은 나아감을 함께 했고, 물러나는 동작도 격식에 맞게 바르게 하였으며 온화하면서 정대했으며 그 의미가 넓습니다. 현(弦), 포(匏), 생황(笙篁) 등의 악기는 부(拊), 고(鼓)를 준비하고 연주를 하는데, 처음 연주를 시작할 때에는 문(文)으로써 하고, 어지러운 것을 멈출 때에는 무(武)로써 하며, 어지러운 것을 다스릴 때에는 상(相), 즉(拊)으로써 하고, 빠르고 급한 것은 아(雅)로써 조절합니다. 군자는 이때에 말하고 옛날을 논하며, 몸을 닦아서 집안으로 다스리고 천하를 고르게 합니다. 이것이 고대 음악의 발현(發現)입니다.

지금 저 새로운 음악은 나아갈 때도 몸을 굽히고, 물러설 때도 구부리고 소리가 간사하고 음란해 탐닉하여 멈추지 못하고, 배우나 난쟁이가 남녀 사이에 뒤섞이고 부자(父子) 간의 지켜야할 예절도 알지 못합니다. 악(樂)이 끝나도 나서도 이야기할 것이 없고, 옛 것에 대해 말할 것도 없습니다. 이것이 새로운 악(樂)의 발현입니다. 지금 군주께서 물으신 것은 악(樂)이고, 좋아하시는 것은 그 음(音)입니다. 무릇 악(樂)과 음(音)은 서로 가깝지만 다른 것입니다.” 문후가 말했다. “감히 묻노니, 어찌 그런 것인가?”

자하가 대답했다. “대체로 옛날에는 천지가 화순하고 사시(四時)가 그 차례를 잃지 않았으며, 백성들은 덕이 있고 오곡이 번창했으며, 질병이 일어나지 않고 흉조가 없었습니다. 이를 일러 대당(大當, 합당한 태평성세)라고 했습니다. 그런 연후에 성인께서 부자와 군신을 위한 기강을 만들었습니다. 기강이 바르게 서자 천하가 크게 안정되었습니다. 천하가 크게 안정된 연후에 육율(六律)을 바르게 하고 오성(五聲)을 조화되게 하여 현(弦)을 뜯으며 시(詩)와 송(頌)을 노래하니 이것을 덕음(德音)이라 했고, 이 덕음을 악(樂)이라고 불렀습니다.

『시경』에 ‘덕음을 고요히 해서 덕이 더욱 밝아졌네. 사물을 밝게 분별하시니 백성의 어른이 되었고 군주가 되셨네. 이 큰 나라의 왕이 되니 하늘에 순응하고 백성을 친애하셨네. 문왕(文王)에 와서 그 덕에 잘못됨이 없었네. 하늘에서 내리신 큰 복 받아 자손에게 베풀었다네.’라고 했으니 이를 말한 것입니다. 지금 군주가 좋아하시는 것은 익음(溺音, 탐닉한 음)이 아닌가요?”

문후가 말했다. “감히 묻노니, 익음은 어디로부터 나오는 것인가?”

자하가 대답했다. “정(鄭)나라 음은 방탕을 좋아하여 뜻을 음란하게 만들고, 송(宋)나라 음은 가무에 능한 연나라 미인 같아서 뜻을 탐닉하게 하며, 위(衛)나라 음은 촉박하고 빨라서 뜻을 번거롭게 하고, 제(齊)나라 음은 오만하고 편벽되어 뜻을 교만하게 하니, 이 네 가지는 모두 색정에 빠져 음란하고 덕에 해를 끼치는 때문에 제사에서 사용하지 않는 것입니다.

『시경』에 이르기를 “엄숙하고 조화되게 울려 퍼지니, 선조의 신령들이 들으신다.”라고 했으니, 숙(肅)은 엄숙한 것으로 공경하는 것이요, 옹(雍)은 조화로운 것입니다. 무릇 공경함으로써 화합하면 무슨 일이든 행하지 못하겠습니까?

군주가 된 자는 그 좋아하고 싫어하는 것을 삼갈 따름입니다. 군주가 좋아하면 신하도 이를 하고, 위에서 행하면 백성들이 이것을 따르는 마련입니다. 『시경』에 이르기를 ‘백성을 이끌기가 매우 쉬다.’이라고 한 것이 이것을 두고 한 말입니다.

그런 후에 성인은 도(鞉), 고(鼓), 강(椌), 갈(楬), 훈(壎), 지(篪)를 만들었으니 이 여섯 가지가 덕음을 내는 음입니다. 그런 후에 종(鐘), 경(磬), 우(竽), 슬(瑟)을 가지고 이에 화응하고, 간척(干戚)과 모(旄), 적(狄)으로 춤추었습니다. 이것으로 선왕의 묘에 제사 지내는 것이며, 술자리에서 주인과 빈객이 서로 술을 권하고 따라 올리면서 입에 갖다 대는 예(禮)를 행하는 것이며, 관직에 의해서 귀천의 서열에 그 마땅한 바를 얻게 하는 것이니 이것은 후세에 신분이 높고 낮음과 어른과 아이의 차례가 있다는 것을 보여주는 것입니다.

종소리는 갱하고 울립니다. 갱 소리로써 호령을 세우고, 호령으로써 사기를 올리고, 사기를 올림으로써 무위(武威)를 세웁니다.

군자는 종소리를 들으면 무신(武臣)을 생각합니다. 돌 소리는 ‘경(硜)’하고 울립니다. 경소리는 사물을 분별하는 것입니다. 분별함으로 목숨을 바치게 됩니다. 군자는 경쇠의 소리를 들으면 변방에서 죽은 신하를 생각합니다. 현의 소리는 애달프다. 애달프기 때문에 염절함으로 뜻을 세운다. 군자는 거문고와 비파 소리를 들으면 지조 있고 의리 있는 신하를 생각합니다.

대(竹) 소리는 넘친다. 넘치면 취합할 수 있고, 취합함으로써 대중을 모을 수 있습니다. 군자가 대나무로 만든 악기인 피리, 생황 퉁소 등의 소리를 들으면 힘써 모은 신하를 생각합니다. 큰 북과 작은 북 소리는 시끄러우니, 시끄럽기 때문에 충동질할 수 있고, 충동질하므로 대중을 나아가게 합니다. 군자가 큰 북과 작은 북 소리를 들으면 장수를 생각합니다. 군자는 음률을 듣는 것으로 쇳소리와 종소리를 들을 뿐만이 아니다. 그것은 군자의 마음속에 맞는 바가 있기 때문입니다.”

빈모고(賓牟賈)가 공자(孔子)를 모시고 앉아 있었다. 공자가 그와 더불어 말하다가 악(樂)에 대해서 이야기가 나왔다. 공자가 말하기를 “대체로 무악(武樂)에서 먼저 북을 치고 대중을 경계함이 이미 오래되었는데, 이는 무엇 때문인가?’라고 물었다.

빈모고가 대답했다. “대중의 마음을 얻지 못할까 근심하기 때문입니다.”

“길게 탄식하고 그 소리 늘이어서 노래하는 것은 무엇 때문인가?”

빈모고가 대답했다. “일이 미치지 못할 것을 두려워한 것입니다.”

“무왕이 주(紂)왕을 정벌할 만들어진 춤은 처음 춤을 출 때 손과 발을 세차게 놀리고 발로 땅을 밟는 기세가 사나운데, 무엇 때문인가?”

빈모고가 대답했다. “때가 이르러 일을 행하려고 했기 때문입니다.”

“무왕의 춤을 추는 자가 오른쪽 무릎을 땅에 대고 왼쪽 무릎을 든 것은 무엇 때문인가.?”

빈모고가 대답했다. “무왕의 춤을 추는 자가 반드시 무릎을 끓어 앉는 것이 아닙니다.”

“소리가 음탕해서 상(商)나라를 정벌하기에 이른 것은 무엇 때문인가?”

빈모고가 대답했다. “무왕 악(樂)의 음률이 아닙니다.”

“무왕 악의 음률이 아니면 무슨 음률인가?”

빈모고가 대답했다. “담당 관리가 전해 내려오는 것을 잃은 탓입니다. 만약 담당 관리가 전해 내려오는 것을 잃은 탓이 아니라면 무왕의 뜻이 허황된 것이 됩니다.”

공자가 말했다. “옳다. 내가 장홍(萇弘)에게 들은 것도 그대의 말과 같았다.”

빈모고가 몸을 일으켜 자리에서 물러나오면서 청해 말했다. “대저 무왕의 춤에서 먼저 북을 치고 대중을 경계함이 오래된 것임을 이미 들어 알고 있습니다. 감히 여쭙건대 더디고 더디면서 또 오래 끄는 것은 무엇 때문입니까?”

공자가 말하였다. “앉자. 내가 너에게 들려주겠다. 대저 악(樂)이란 성공을 상징하는 것이다. 방패를 잡고 산처럼 서 있는 것은 무왕의 일이고, 손발을 놀리고 땅을 밟음이 사나운 것은 태공의 뜻이다.

무왕의 춤이 끌날 때 모두 끓어앉는 것은 주공과 소공의 다스림을 상징하는 것이다. 또 무왕의 춤이 시작하면서 북쪽으로 옮겨가니, 이는 무왕이 북쪽으로 출병했던 것을 상징하고, 두 번째 악곡은 북쪽으로 더더욱 옮겨가니 이는 상나라를 멸한 것을 상징하고, 세 번째 악곡은 남쪽으로 돌아오니, 이는 무왕이 상나라를 멸한 후에 남쪽으로 돌아온 것을 상징하고, 네 번째 악곡은 남방을 복속시켜 주나라의 강토에 삼은 것을 상징하고, 다섯 번째 악곡은 섬(陝)지역을 나누어 주공은 왼쪽(동쪽)을 소공은 오른쪽(서쪽)을 다스리게 하는 것을 상징하며, 여섯 번째 악곡은 처음 위치로 돌아와니, 이는 천자를 존숭한다는 뜻을 상징하는 것이다.

두 사람이 춤추는 열에 끼어들어 병사들의 사기를 진작시키면 춤추는 자들이 창을 들고 사방을 정벌하는 흉내를 내는데, 이는 중국의 위엄을 성대하게 떨쳤음을 알리는 것이다. 춤추는 열을 나누어 나아가는 것은 일을 빨리 성공했음을 상징한 것이다. 오랫동안 춤추는 대열에 서 있는 것은 제후가 오기를 기다리는 것이다. 또 너는 홀로 목야(牧野)의 이야기를 듣지 못했는가?

무왕은 은나라를 이기고 상으로 돌아와서 수레에서 미처 내리기도 전에 황제(黃帝)의 후예를 계(薊)에 봉하고, 요임금의 후예는 축(祝)에 봉하고, 순임금의 후예를 진(陳)에 봉했다. 수레에서 내려서는 하후씨(夏后氏)의 후예를 기(杞) 봉하고, 은나라의 후예를 송(宋)에 봉하였으며, 왕자 비간(比干)의 무덤을 봉하고, 기자(箕子)를 감옥에서 석방시켜주고 그로 하여금 상용(商容)에게 가서 그 지위를 회복하게 하였다.

서민들에 대해서는 정치를 너그럽게 하였고, 일반 관원들에게는 녹봉을 배로 올려주었다. 황하를 건너서 서쪽으로 가서 말을 화산(華山)의 남쪽에 풀어주고 다시는 타지 않았다. 소를 도림(桃林)의 들판에 풀어놓아 다시는 부리지 않았다. 전차와 갑옷을 잘 싸서 창고에 보관하여 다시 쓰지 않았으며, 창과 방패를 거꾸로 쌓아 재어서 호랑이 가죽으로 쌌다. 그리고 장수되는 인사들을 제후로 삼아 건고(建櫜, 무기를 봉함한다는 뜻이니, 전쟁을 영구히 종식하는 것을 비유함)라 명명하였다.

그런 연후에 천하 사람들은 무왕이 다시는 군사를 일으키지 않을 것을 알았다. 군대를 해산하고 천자가 하늘에 제사지내는 교사(郊射)의 의식을 거했다. 좌사(左射)에서는 ‘이수(貍首)’를, 우사(右射)에서는 ‘추우(騶虞)’의 시를 노래하였으며, 적을 죽이는 활쏘기는 그만두었다. 사대부는 관에 쓰고 홀을 들었으며, 용감한 용사는 검을 풀었다. 명당(明堂)에 제사하니 백성들은 효를 알게 되었다.

제후로 하여금 봄, 가을에 왕을 배알하도록 하니, 신하되는 바를 알게 하였다. 천자가 몸소 일정한 논밭을 경작하니 제후들로 하여금 공경하는 방법을 알게 하였다. 이 다섯 가지는 천하의 큰 가르침이다.

태학에서 삼로오경(三老五更, 주대(周代)에 늙어서 벼슬에서 물러난 신하를 임금이 부형(父兄)의 예(禮)로 대접하던 일로서 삼덕(三德)인 정직(正直)ㆍ강극(剛克)ㆍ유극(柔克)과 오사(五事)인 모(貌)ㆍ언(言)ㆍ시(視)ㆍ청(聽)ㆍ사(思)를 겸비한 늙은이란 뜻이다.)을 접대하며, 천자가 웃통을 벗고 제사를 지낼 때 쓴 고기를 나누고, 장(醬)을 집어서 대접하고, 술잔을 들어 권하였으며, 면류관을 머리에 쓰고 방패를 잡고 춤을 추었으니 이는 제후들에게 공경하는 도리를 가르치기 위함이었다. 이와 같이 주(周)나라의 도(道)가 사방에 미치고, 예악이 사방에 통하게 되었다. 그러니 무왕의 춤이 더디고 더딘 것 또한 의당하지 않은가?”

자공(子貢)이 사을(師乙)을 보고 물었다. “저는 노래 소리는 각기 의당한 것이 있다고 들었습니다. 저와 같은 자는 의당 어떤 노래를 해야 합니까?”

사을이 말하였다. “저는 미천한 악공(樂工)에 불과한데, 어찌 저가 그런 질문을 받을 수 있겠습니까? 그러나 청하시니 제가 들은 바를 읊을 테니 그대가 스스로 선택하십시오. 너그럽고 고요하며 부드럽고도 바른 사람은 마땅히『주송(周頌)』을 노래하고, 광대하면서 고요하고 활달하면서 믿음을 주는 사람은 마땅히 『대아(大雅)』를 노래하고, 공손하고 검소해서 예를 좋아하는 사람은 마땅히 『소아(小雅)』를 노래하고, 정직하고 청렴하면서 겸손한 사람은 마땅히 『국풍(國風)』을 노래합니다. 거리낌 없이 말하고 곧으며 자애로운 사람은 마땅히 『상송(商頌)』을 노래하고, 온화하고 선량하면서 결단력이 있는 사람은 마땅히『제풍(齊風)』를 노래합니다. 대저 노래란 자기를 바르게 하여 덕을 나타낸 것입니다.

자기의 뜻을 움직여서 천지가 이에 응하게 하고 사시(四時)가 조화를 이루어 별들이 다스려지고 만물이 자라게 하는 것입니다. 고로 『상송(商頌)』이란 오제(五帝)가 남긴 소리인데, 상나라 사람들이 이를 기록하였기 때문『상송』이라고 부릅니다. 『제풍(齊風)』는 삼대(三代)가 남긴 소리인데 제나라 사람들이 이를 기록하였기 때문에 『제풍』라 부릅니다. 『상송』의 시음에 밝은 사람은 일에 임하여 과감하게 결단을 내립니다. 『제풍』의 시음에 밝은 사람은 이익을 보면 사양합니다. 일에 임해서 과감하게 결단을 내리는 것이 용기입니다. 이로움을 보면서도 사양하는 것은 의로움입니다.

용기가 있고 의로움이 있다고 하더라도 노래가 아니면 무엇으로 이를 보존하겠습니까? 고로 노래하는 것은 위로 울려 퍼질 때는 높이 솟는 것 같고, 밑으로 울러 퍼질 때에는 떨어지는 것 같고, 굽을 때는 꺾어지는 것 같고, 멈출 때는 마른 나무 같고, 소리가 가볍게 구부러질 때는 굽은 자에 맞는 것 같고, 심하게 굽을 때는 그림쇠에 맞는 것 같아서, 계속되어 끊어지지 않음이 마치 꿴 구슬과 같습니다. 고로 노래가 일종의 언어가 된 것은 길게 말하기 때문입니다. 기뻐하는 연고로 말하게 되고, 말로도 부족하기 때문에 길게 말하는 겁니다. 길게 말해도 부족하기 때문에 탄식하게 되고, 탄식해도 부족하기 때문에 저절로 손으로 춤추고 발로 뛰는 것을 알지 못하는 것입니다.”

대체로 음(音)은 사람의 마음으로 말미암아서 생기는 것이다. 하늘이 사람과 더불어 서로 통하는 바가 있는 것은 마치 그림자가 형체를 따르고 메아리가 소리에 호응하는 것과 같다. 고로 선을 행하는 자에게는 하늘이 복으로 보답하고, 악을 행하는 자에게는 하늘이 재앙을 주니 그것은 자연스러운 것이다.

고로 순 임금은 다섯줄의 거문고를 치며 ‘남풍(南風)’의 시를 노래하니 천하가 다스려졌고, 주왕(紂王)은 ‘조가(朝歌)’와 ‘북비(北鄙)’의 음을 노래하여 자신은 죽고 나라가 망했다. 순 임금의 도는 어째서 드넓고, 주왕(紂王)의 도는 어째서 그토록 좁았던가? 무릇 ‘남풍’의 시는 자라나는 음이다. 순 임금은 그것을 즐겨 좋아하였고, 그 즐거움은 천지와 같은 뜻이었고, 만국(萬國)의 환심을 얻었기 때문에 천하가 다스려진 것이다. 무릇 ‘조가’의 노래는 시기에 맞지 않고, 북(北)은 패배한다는 뜻이고 비(鄙)는 비루하다는 말이다. 그런데 주왕은 그것을 즐기고 좋아하니 만국과 마음이 달랐고, 제후가 따르지 않았으며, 백성이 가까이 하지 않고 천하가 그를 배반하였다. 고로 몸은 죽고 나라는 망한 것이다.

위영공(衛靈公) 때에 [영공이] 진(晉)나라로 가는 도중에 복수(濮水)의 상류에서 머물게 되었다. 야밤중에 거문고 타는 소리를 듣고서 좌우의 신하들에게 묻자 모두 대답하기를 “듣지 못하였습니다.”라고 하였다. 이에 곧 사연(師涓)을 불러 말했다. “내가 거문고 타는 소리를 듣고 좌우 신하들에게 물어보니 모두 듣지 못했다고 한다. 그 형상이 귀신과 유사하니 나를 위하여 들어보고 그것을 베껴라.” 사연이 말했다. “네.” 자리에 단정히 앉아 거문고를 끌어당겨서 그 소리를 들으며 베꼈다.

다음날 [사연이] 말했다. “신이 그 소리를 듣고 대충 옮겨 적었으나 아직 손에 익지 않습니다. 청컨대 하룻밤을 더 머무르면서 익히도록 해주십시오.” 영공이 말했다. “좋다.” 그래서 다시 하룻밤으로 더 머물렀다. 다음날 사연은 “익혔습니다.”라고 보고했다. [영공은] 곧바로 진(晉)나라로 가서 진 평공(平公)을 알현했다. 평공이 시혜(施惠)의 누대(樓臺)에다 주연(酒宴)을 베풀었다. 술기운이 한창 무르익자 영공이 말했다. “지금 오다가 새로운 음악을 들었는데 청컨대 그것을 연주하도록 해주십시오.” 평공이 말하였다. “좋습니다.” 이에 곧바로 사연으로 하여금 사광(師曠) 곁에 앉도록 하고 거문고를 주며 연주하게 하였다.

다 끝나기도 전에 사광이 줄을 어루만지면서 멈추게 하면서 말했다. “이것은 망국의 소리이니 끝까지 연주하면 안 됩니다.” 평공이 “무엇 때문에 그런가?”라고 물었다. 사광이 말했다. “이 곡은 사연(師延)이 지은 것입니다. 그는 주왕(紂王)을 위해 퇴폐적인 음악을 만들었는데, 무왕이 주왕을 정벌하자 사연은 동쪽으로 도피하여 스스로 복수에서 투신자살을 하였습니다. 고로 이 소리를 들은 곳은 반드시 복수일 것이고, 먼저 이 소리를 듣는 자의 나라는 해칠 것입니다.” 평공이 말했다. “과인이 좋아하는 음(音)이니 끝까지 듣기를 원하노라.” 이에 사연이 마지막까지 연주했다.

평공이 “음 가운데 이보다 더 비통한 것은 없는가?”라고 말하자 사광이 “있습니다.”라고 말했다. 평공이 “들어 볼 수 있겠는가?”라 말하자 사광은 “군주의 덕과 의가 적으면 들을 수 없습니다.”라고 대답했다. 평공이 “과인이 음(音)을 좋아하니 들어보길 원한다.”라고 말하자, 사광은 할 수 없이 거문고를 끌어당겨 연주했다. 첫 번째 곡을 연주하자 검은 학 28마리가 낭문(廊門)에 모여들고, 다시 두 번째 곡을 연주하자 검은 학들이 목을 길게 빼어 울면서 날개를 펴고 덩실덩실 춤을 추기 시작했다.

평공이 크게 기뻐하며 일어나서 사광을 위해서 축수(祝壽)하고는 자리로 돌아와 물어 말했다. “음악 가운데 이보다 더 비통한 것은 없는가?” 이에 사광이 “있습니다. 옛날 황제(黃帝)는 귀신을 크게 모았습니다. 지금 군주의 덕과 의가 적어 그것을 듣기에는 부족합니다. 그것을 들으면 장차 패망할 것입니다.”라 대답했다. 평공이 “과인은 이미 늙었다. 좋아하는 바가 음(音)이니, 끝까지 듣고 원한다.”라 말했다. 사광은 할 수 없이 거문고를 끌어당겨 연주하였다. 첫 번째 곡을 연주하니 흰 구름이 서북쪽에서 일어나고, 다시 두 번째 곡을 연주하자 큰 바람이 몰아치며 비가 따라 내리치고 행랑의 기와를 날라 가자 좌우의 신하들이 혼비백산하여 모두 달아났다. 평공도 두려워서 행랑과 궁전 사이에 엎드려 숨었다. 진나라가 크게 가물어 붉은 땅이 3년이나 지속되었다.

(음악은) 듣는 사람에 따라서 길하거나 흉하다. 대저 악(樂)은 망령되이 연주해서는 안 된다.

태사공은 말한다.

“대저 상고 시대에 현명한 왕은 악(樂)을 일으킨 것은 즐기는 마음으로 쾌락을 누리거나 쾌감에 뜻을 두거나 욕심을 부리고자 한 것이 아니라, 잘 다스리기 위함이었다. 바른 교화라는 것은 모두 음(音)에서 시작되며 음이 바르면 듣는 사람들의 행위도 바르게 된다. 고로 음악이란 혈맥을 굼틀거리고 정신을 통하고 흐르게 하여 마음을 조화롭고 올바르게 잡는 것이다. 고로 궁음(宮音)은 비장(脾臟)을 움직여 성(聖)스러움을, 상음(商音)은 폐를 움직여 의(義)로움을, 각음(角音)은 간을 움직여 어짐(仁)을, 치음(徴音)은 심장을 움직여 예절을, 우음(羽音)은 신장(腎臟)을 움직여 지혜로움을 조화시키고 올바로 한 것이다. 악(樂)은 안으로 마음을 바로 잡는 것을 돕고, 밖으로 귀천을 달리하며, 위로는 종묘를 섬기도록 하고, 아래로는 백성들을 교화시킨다.

거문고의 길이는 8척1촌이 올바른 척도가 된다. 현(弦)이 큰 것은 궁(宮)이 되고 중앙에 거하여 군주가 된다. 상(商)은 오른쪽에 펼쳐 있고, 그 나머지 크고 작은 것이 서로 엇갈리면서 그 차례를 잃지 않으면 군신의 지위가 바르게 되는 것이다. 고로 궁음(宮音)을 들으면 사람들이 평화롭고 광대해지며, 상음을 들으면 사람들은 방정하여 의를 좋아한다.

각음(角音)을 들으면 사람들은 측은지심을 가지고 사람을 사랑하게 되고, 치음(徴音)을 들으면 사람은 선한 것을 즐기고 베풀기를 좋아한다. 우음(羽音)을 들으면 사람은 용모와 태도가 단정하고 가지런하게 하여 예(禮)를 좋아하게 된다. 대저 예(禮)는 밖에서 들어오고, 악(樂)은 안에서 나간다. 따라서 군자는 잠시라도 예(禮)를 떠날 수 없다. 잠시라도 예(禮)를 떠나면 포악하고 태만한 행위 때문에 밖이 궁핍하게 된다.

잠시라도 악(樂)을 떠나면 잠시라도 악(樂)을 떠나면 간사하고 행위로 안이 궁핍하게 된다. 고로 음악을 즐기는 것이 곧 군자가 의(義)를 기르는 것이다. 대저 고대에 천자와 제후가 종과 경의 음을 듣고 조정을 떠나지 않았고, 경대부가 금과 슬의 음을 듣고 앞에서 떠나지 않은 것은 덕행과 의를 기르고 음탕함과 게으름을 방지하기 위함이었다. 대저 음탕과 게으름은 무례함에서 생기기 때문에 성왕(聖王)은 사람들로 하여금 귀로는 『아(雅)』, 『송(頌)』의 음을 듣도록 하고, 눈으로는 위엄을 갖춘 예(禮)를 보도록 하고, 발로는 공경의 자태를 행하게 하고, 입으로는 인의(仁義)의 도(道)를 말하도록 한 것이다. 고로 군자는 하루 종일 말을 해도 사악하고 편벽한 기운이 침범할 수 없는 것이다.”

3. 율서(律書)

사마천 사기-서(書)의 세 번째 기록으로 율서(律書)는 병법이나 군사에 대한 내용을 다루고 있어, 사라진 병서의 역할을 대신하고 있으나, 후반부는 음률(音律)에 대한 내용들을 다루고 있어 후대에 재구성된 것임을 보여준다.

– 율서(律書)

왕이 정사를 바로잡고, 법도를 세우며, 사물의 규율과 법칙을 헤아릴 때 모두 육율(六律, 옛날 음악의 12율 가운데 양성(陽聲) 여섯 가지로 황종(黃鍾), 태주(太簇), 고선(姑洗), 유빈(蕤賓), 이칙(夷則), 무역(無射)을 뜻한다.)로부터 받아들였으니, 육율은 모든 일의 근본이다.

그것은 전쟁에 있어 특히 소중한 의미를 가진다. 고로, 이르길 “적진의 구름 기운과 햇무리를 보고 길한지 흉한지를 알고, 율성(律聲)을 들으며 이기고 지는 것을 헤아릴 수 있다.”라고 했다. 이는 역대 제왕들이 바꾸지 않는 도(道)였다.

주(周)나라 무왕(武王)이 은(殷)나라 주왕(紂王)을 정벌할 때 율(律)을 불어넣고 소리를 들었다. 맹춘(孟春)부터 계동(季冬)까지를 열두 가지 율성을 듣고, 살기를 서로 드러난다고 하여 궁성(宮聲, 궁성을 들으면 장졸들이 화합을 도모함)을 숭상했다. 같은 소리가 서로 따르는 것은 사물의 자연스러운 바이니, 어찌 괴이할 것이 있으랴?

– 한나라 이전의 전쟁

전쟁이란 성인이 사납고 포악한 자를 토벌하고 어지러운 세상을 평정하고, 험난함을 없애버리며, 위태로움에서 구하기 위함이다. 날카로운 이빨과 뿔을 가진 짐승은 침범을 당하면 곧 보복하는데, 하물며 사람이 좋아하고 싫어하며, 기쁘고 분노하는 기운을 품고 있다. 기뻐하면 사랑하는 마음이 생겨나고, 분노하면 악독함이 더해지니 이는 성정(性情)의 도리이다.

옛날 황제(黃帝)는 탁록(涿鹿)의 전투에서 염제(炎帝)의 화공(火攻)으로 인한 재앙을 평정했으며, 전욱(顓頊)은 공공(共工)과의 전투에서 수공(水攻)으로 인한 해(害)를 평정했다. 성탕(成湯)은 하(夏)나라의 걸왕(桀王)을 남소(南巢)로 쫓아버려 하나라의 혼란을 끊고 없애었다. 번갈아 흥(興)하고 폐(廢)하니, 이긴 자가 집정(執政)하는 것은 하늘로부터 받은 소명이다.

이때 이후로 유명 인사들이 번갈아 일어나서 진(晉)나라는 구범(咎犯)을 등용하고, 제(齊)나라에서는 왕자(王子)를 등용했으며, 오(吳)나라는 손무(孫武)를 등용해서 군기를 거듭 밝히고 상벌을 반드시 믿음성 있게 적용하니, 마침내는 뛰어난 제후는 국토를 겸병, 확장시켰다. 비록 삼대(三代)의 고서(誥誓, 고대 군왕의 훈계 및 민중을 격려하기 위한 포고문)에 미치지 못했지만, 자신은 총애를 받고 군주는 존귀해져서 당대에 이름을 드날렸으니, 이 어찌 영광스럽지 않은가?

어찌 세속의 유생(儒生)처럼 큰 정치에 어두워서 일의 경중을 분별하지도 않고 함부로 덕(德)으로 감화시켜야 한다고 주장하며, 용병술을 타당하게 생각하지 않고, 크게는 군주가 나라를 지키지 못하게 하는 치욕을 주고, 작게는 곧 외적의 침범을 받아 강토가 깎여 쇠약해지는데도 두려워하며 꼼짝하지 않는 것과 같다! 고로 집안에서 가르침을 주기위한 회초리를 금할 수 없으며, 나라에서 형벌을 없앨 수가 없고, 천하에는 주살하고 정벌하는 것을 중지할 수가 없으니, 그것을 사용함에 교묘하고 졸렬함이 있고, 그것을 실행함에는 순종과 거역함이 있을 뿐이다.

하(夏)나라의 걸왕(桀王)과 은(殷)나라의 주왕(紂王)은 맨손으로 승냥이와 이리를 때려잡았고, 맨발로 네 마리 말이 끄는 수레를 뒤쫓을 수 있었으니, 그 용맹이 결코 자질구레한 것이 아니었다. 전투할 때마다 승리를 거두어서 제후들이 두려워하고 복종했으니, 그 권세가 가볍지 않았다. 진(秦)나라의 2대 황제는 쓸모없는 땅에 군대를 주둔시키고 변방에도 군대를 파견했으니, 그 무력이 약한 것이 아니었다. 흉노(匈奴)와는 원한을 맺었고, 월(越)나라에도 근심거리를 만들었으니 그 세력 또한 적은 것이 아니었다. 그러나 그 위엄과 세력을 다했을 때엔 골목길에 사는 평범한 백성들마저 적국으로 여기었다. 그 잘못은 무력을 다 써도 만족할 줄을 모르며 탐욕스러운 마음이 그치지 않았기 때문이었다.

– 한 고조의 전쟁

한(漢)나라 고조(高祖)가 천하를 평정했으나 세 곳의 변방에서 모반이 일어났었다. 큰 나라의 왕들이 비록 천자를 수호하고 거들어주는 제후국 뜻에서 ‘번보(蕃輔)’라 칭했으나 신하로서의 절개를 다하지 못했다. 고조는 군대를 일으켜 전쟁을 벌이는 것이 싫어했으므로 소하(蕭何), 장량(張良)의 계책으로 전쟁을 잠시 그치게 할 수는 있었으나, 상대방을 완전히 복속시키거나 적당히 친선관계를 유지하는 회유책을 갖추지는 못했다.

– 한 효문제의 전쟁

한나라 효문제(孝文帝)가 즉위하자 장군 진무(陳武) 등이 간언을 올려 말했다.

“남월(南越)과 조선(朝鮮)은 진(秦)나라 전 시기에 걸쳐 신하로 복속했습니다. 후에 또한 군대를 소유하며 험난한 요새를 의지하여 꿈틀거리며 난을 일으킬 기회를 관망하고 있습니다. 고조(高祖) 때에 천하를 새로 평정하여 백성들이 조금 안정되었으나 다시 전쟁을 일으키기는 못했습니다. 지금 폐하는 어진 혜택을 베풀어 백성들을 어루만지시고 은택을 천하에 늘렸습니다. 때문에 병사와 백성들에게 기꺼운 마음으로 명령을 내릴 수 있으니, 반역의 무리들을 토벌하여 그들을 제후로 봉할 때 내린 강토를 통일해야 합니다.”

효문제가 대답했다.

“짐은 즉위한 이래 그것까지 생각하지 않았소. 여씨(呂氏) 일족이 반란을 일으켰을 때에 공신과 종친들이 모두 짐을 황제에 추대하는 것을 수치스럽게 여기지 않아, 짐이 잘못하여 보위를 차지했으나 항상 전전긍긍하면서 황제로서 정치를 잘 마무리하지 못할까 두려워했소. 또 병기는 흉한 도구라서 비록 바라는 바를 이룰 수 있다 해도, 군대를 동원하면 또한 물자가 소모되는 병폐가 생기고, 백성들을 먼 변방으로 보내야 할 것인데, 어떻게 그럴 수 있겠는가?

또한 선제(先帝, 고조)도 피로해진 백성들을 번거롭게 할 수 없음을 알기 때문에 정벌할 뜻을 실행하지 않으셨소. 짐이 어찌 그렇게 할 수 있겠는가? 지금 흉노가 내륙으로 침범해 와도 군사와 관리들이 전공을 세울 수 없기에 변방의 백성들은 직접 칼을 들고 살아온 지가 오래 되었소. 짐은 항상 이를 마음이 아프고 슬펐으며, 그것을 잊은 날이 없었다오.

지금 군사를 동원할 상황이 아니니, 변방의 요새를 견고히 하고 적의 정세를 염탐하는 시설을 설치하며, 화친을 맺어 사신을 왕래시키면 북쪽의 변방 부근이 아무 걱정 없이 편안히 여겨서 마음을 놓을 것이므로 성과가 많을 것이오. 또다시는 전쟁에 대한 논의가 없도록 하시오.”

이로써 백성들은 안팎의 부역이 없어져 논밭에서 잠시 휴식을 취할 수 있었다. 천하가 부유해져서 곡식 열 말에 10여 전에 이르렀고, 닭 울음소리와 개 짖는 소리가 들리게 되었으며, 밥 짓는 연기가 만 리 까지 피어나게 되었으니, 참으로 화목하고 즐거운 정경이다!

태사공은 이렇게 말한다.

“문제(文帝) 때에 천하가 새로워져 도탄의 괴로움이 없어졌으며, 백성들이 즐겁게 일했다. 때문에 하고자 하는 바를 따라도 혼란스럽지 않았고, 백성들이 마침내 안락하게 되었다. 육, 칠십 먹은 노인들이 그때까지 저잣거리에 가보지 않았고, 마음껏 노닐고 즐기는 것이 마치 어린 아이들과 같았다. 공자(孔子)께서 말씀하신 덕(德)을 가진 군자라고 일컬음만 하다!”

– 28사(舍)

『서경(書經)』에는 칠정(七正, 칠정(七政)과 같다. 금(金), 목(木), 수(水), 화(火), 토(土) 등 오성(五星)과 해, 달)과 28사(二十八舍, 이십팔성수(二十八星宿), 악률(樂律)과 역법(曆法)), 하늘은 오행(五行, 우주 만물을 이루는 다섯 가지 원소로 금(金)·목(木)·수(水)·화(火)·토(土)이다.)과 팔정(八正, 여덟 가지 절기. 즉 춘분(春分), 추분(秋分), 하지(夏至), 동지(冬至), 입춘(立春), 입하(立夏), 입추(立秋), 입동(立冬)이다. 혹은 동서남북, 동남, 서남, 동북, 서북 등의 방향을 가리키기도 한다.)의 기운을 소통시키고 만물을 성숙시킨다고 하였다. 사(舍)란 해와 달이 머무는 곳이다. 사(舍)란 완만하게 기운을 펼치는 것이다.

부주풍(不周風, 서북풍)은 서북쪽에 위치하며 살생을 주관한다. 동벽(東壁, 벽수(壁宿)라고도 한다. 28수의 하나로 현무(玄武) 7성(星)의 끝별로 문서(文書)를 맡은 별이다.)는 부주풍의 동쪽의 자리 잡고 있다. 생기를 주관하며 동쪽으로 가서 영실(營室, 28수의 하나인 실수(室宿)이다.)에 도달하게 된다. 영실은 주로 양기(陽氣)를 배양하고 있다가 그것을 태어나게 한다. 영실은 동쪽으로 가서 위수(危宿, 이십팔수의 열두 번째 별)에 도달하게 된다. 위(危)는 무너진다는 뜻이다. 양기가 여기 이르러 무너지는 까닭에 위라고 하는 것이다.

위수는 10월에 해당하고, 십이율(律) 중의 응종(應鍾)에 속한다. 응종이란 양기가 상응하지만 작용을 일으키지 않는 것이다. 그것은 12지지(十二地支) 중의 해(亥)에 해당된다. 해는 갈무리한다는 뜻이다. 양기가 땅 속에 감추고 잠그기 때문에 해라고 말하는 것이다.

광막풍(廣莫風, 팔풍(八風) 중의 하나로 북풍(北風))은 북쪽에 자리 잡고 있다. 광막이란 양기가 땅 속에 있어 음기(陰氣)는 아득하고 양기는 광대하여 광막이라고 하는 것이다. 광막풍은 동쪽으로 가서 허수(虛宿, 이십팔수 중에 북방 칠수(七宿) 중에 네 번째 별)에 도달하게 된다. 허(虛)란 채울 수도 있고, 비울 수도 있는 것으로, 양기가 겨울에 허공 속에 완연히 감추어져 있는 것을 말한다. 동지(冬至)날에는 한번은 음기가 되어 땅 속에 감추어져 있고, 한번은 양기가 되어 위로 올라가니, 고로 허라고 말한다.

광막풍은 동쪽으로 가서 수녀수(須女宿, 28수(宿)의 하나로, 수녀성(須女星), 무녀(婺女)라고도 한다.)에 도달하게 된다. 만물의 변화와 움직임이 그곳에 있으며, 음양의 두 기운이 서로 떨어지지 않고 오히려 서로를 기다리고 있는듯하여 수녀(須女)라고 말했다.

[수녀수는] 11월에 해당하고, 십이율 중에 황종(黃鍾)에 속한다. 황종이란 양기가 황천(黃泉)을 쫓아 나온다는 것을 뜻한다. 그것은 십이자(十二子, 십이지지(十二地支))에서 자(子)에 해당된다. 자(子)는 자(滋)를 말하는데, 만물이 땅 속에서 번식한다는 뜻을 지녔다. 그것은 십모(十母, 십간(十干)) 중의 임(壬), 계(癸)에 속한다. 임이란 곧 맡긴다는 뜻이다. 양기가 만물을 땅 밑에서 양육(養育)시키는 것을 뜻한다. 계는 헤아린다는 뜻으로 만물을 추측할 수 있음을 말한다. 그래서 계라고 한다.

동쪽으로 가서 견우성(牽牛星)에 도달하게 된다. 견우(牽牛)란 양기가 만물을 끌어당겨 나오게 하는 것이다. 우(牛)란 무릎 쓰다는 뜻이다. 땅이 비록 얼었지만 그대로 참고 견디면서 생장한다는 뜻이다. 우란 만물을 심고 경작한다는 뜻이다. 동쪽으로 건성(建星, 남두육성(南斗六星)과 함께 속한 두수(斗宿))에까지 도달하게 된다. 건성이란 여러 생명을 형성시킨다는 뜻이다. 12월을 뜻하고 십이율 중에서 대려(大呂)에 속한다. 대려는 12지지 중에서 축(丑)에 속한다.

조풍(條風, 동북풍)은 동북쪽에 위치하고 있으며, 만물이 출생시키는 것을 주관한다. 조(條)는 만물을 다스려 그것을 나게 하기 때문에 조풍라고 한 것이다. 조풍은 남쪽으로 가서 기수(箕宿, 28수의 하나로 동방청룡 7수(宿)에 속함.)에 도달하게 된다. 기(箕)란 만물의 근본이라는 뜻이기 때문에 기라고 한다.

[기수는] 정월에 해당하며 율 중에서 태주(泰簇)에 해당된다. 태주는 만물이 무더기로 자란다는 말이며, 고로 태주라고 한다. 그것은 12지지에서 인(寅)에 해당한다. 인이란 만물이 처음 생겨나서 절지동물처럼 꿈틀거리는 것을 이르기 때문에 인이라고 한다. 남쪽으로는 미수(尾宿, 동방 청룡(靑龍) 칠수(七宿) 중에 여섯 번째 별, 청룡의 꼬리 부분)에 도달하게 되는데, 만물이 처음 생겨나는 모양이 마치 꼬리와 같다는 것이다. 또 남쪽으로 심수(心宿, 동방 청룡 칠수 중에 다섯 번째 별자리, 청룡의 허리 부분)에 도달하게 되는데, 만물이 처음 생겨나 꽃술이 되는 것을 이른다. 남쪽으로 방수(房宿, 동방 청룡 칠수 중에 네 번째 별, 청룡의 배 부분)에 도달하게 되는데, 방(房)이란 만물의 문을 말하며, 문에 도달하면 나가게 된다.

명서풍(明庶風, 동풍)은 동방에 자리 잡고 있다. 명서(明庶)라는 것은 뭇 사물이 다 나오는 것을 밝힌다는 뜻이다. 2월에 해당하고, 십이율 중에서 협종(夾鍾, 12율의 하나인 음률. 달로는 음력 2월의 별칭, 방위로는 서북쪽 중간.)에 속하는데, 음기와 양기가 서로 섞여 있다는 뜻이다. 이것은 12지지 중에서 묘(卯)에 해당한다. 묘는 무성하다는 뜻으로 만물이 무성함을 말한 것이다. 이는 10천간에서 갑(甲), 을(乙)에 해당한다. 갑이란 만물의 껍질을 쪼개서 싹을 나오게 하는 것이다.

을이란 만물이 밀치고 생겨나는 것을 말한다. 명서풍은 남쪽으로 가서 저수(氐宿, 동방 청룡 칠수 중에 세 번째 별, 청룡의 가슴 및 앞 발톱 부분)에 도달하게 된다. 저(氐)란 만물이 모두 도래하는 것을 말한다. 또 남쪽으로 항수(亢宿, 동방 청룡 칠수 중에 두 번째 별, 청룡의 목 부분)에 도달하게 된다. 항(亢)이란 만물이 성장하여 드러나는 것을 말한다. 다시 남쪽으로 가서 각수(角宿, 동방 청룡 칠수 중에 첫 번째 별, 청룡에 뿔 부분)에 도달하게 된다. 각(角)이란 만물이 모두 가지를 가지고 있는 것이 마치 뿔과 같다는 뜻이다. 3월에 해당하고 십이율 중에서 고선(姑洗)에 속한다. 고선이란 만물이 깨끗하게 생겨난다는 뜻이다. 이는 12지지 중에서 진(辰)에 해당한다. 진이란 만물이 움직여 나간다는 뜻이다.

청명풍(淸明風, 동남풍)은 동남쪽 모퉁이에 자리 잡고 있다. 바람을 일으켜 만물을 서쪽으로 가게 하는 것을 주관하는데, 진수(軫宿, 남방 칠수(七宿) 중에 일곱 번째 별)에 도달하게 된다. 진(軫)이라는 것은 만물을 더욱 크게 번성시키는 것으로, 서쪽으로 익수(翼宿, 남방 칠수 중에 여섯 번째 별)에 도달하게 된다. 익(翼)이라는 것은 만물이 모두 날개를 가지고 있음을 말한다. 4월에 해당하고, 십이율 중에 중려(中呂, 12율 중에 제 여섯 번째 율)에 속한다. 중려라는 것은 만물을 차례로 서쪽으로 가게 만드는 것이다. 그것은 12지지 중에서 사(巳)에 해당한다. 사라는 것은 양기가 이미 다했음을 말한다.

서쪽으로 칠성(七星, 남방 칠수 중에 네 번째 별자리)에 도달하게 된다. 칠성이란 양수(陽數) 7로 이루어져 칠성이라고 하는데, 서쪽으로는 장숙(張宿, 남방 칠수 중에 다섯 번째 별)에 이르게 된다. 장(張)이라는 것은 만물을 모두 확장시키는 것을 말하는데, 서쪽으로 주수(注宿, 유성(柳星)으로도 불린다. 남방칠수 중에 세 번째 별자리)에 도달하게 된다. 주라는 것은 만물이 쇠(衰)하기 시작함을 말하는 것이며, 양기가 아래로 쏟아지어 주(注)라 했다. 5월을 뜻하고, 십이율 중에 유빈(蕤賓, 12율 중에 제 칠 율)에 해당한다. 유빈은 음기가 어리고 어린 고로 유라고 한다. 양기가 위축되어 효용 되지 못하여 빈(賓)이라고 한다.

경풍(景風, 남풍)은 남쪽에 자리 잡고 있다. 경(景)이라는 것은 양기(陽氣)의 작용이 극에 달했기 때문에 경풍이라고 한다. 그것은 12지지 가운데 오(午)에 속한다. 오라는 것은 음양이 서로 교류하기에 때문에 오라고 한다. 그것은 10천간 중에서 병(丙), 정(丁)에 해당한다. 병이란 양기의 작용이 분명히 드러났기 때문에 병이라고 한다. 정이란 만물이 강성하기 때문에 정이라고 한다. 서쪽으로 호수(弧宿, 호시성(弧矢星), 천궁(天弓)으로도 불린다. 천낭성(天狼星) 동남쪽에 아홉 개 별자리 중 여덟 번째 별로 그 형태가 활 모양이다.)에 도달하게 된다. 호(弧)란 만물이 쇠퇴해서 바로 죽게 된다는 뜻을 지녔다. 서쪽으로 낭성(狼星, 천랑성(天狼星)의 준말. 큰개자리의 별 가운데 가장 밝은 별.)에 도달하게 된다. 낭(狼)이란 만물을 헤아리고, 판단할 수 있기 때문에 낭이라고 부른다.

양풍(凉風, 서남풍)은 서남쪽 모퉁이에 자리 잡고 있고, 땅을 주관한다. 땅은 만물의 기를 빼앗는 것을 역할을 한다. 6월에 해당하며 십이율 중에서 임종(林鍾, 십이율의 여덟 번째 음)에 속한다. 임종은 만물에 사기(死氣)가 번성함을 말한다. 그것은 12지지에서 미(未)에 해당한다. 미는 만물이 모두 성숙해 감칠맛이 있다는 것이다. 북쪽으로 가서 벌수(罰宿, 벌성(伐星)으로도 불리는데, 삼수(參宿)에 속하며 참살과 정벌의 일을 주관한다.)에 도달하게 된다. 벌(罰)은 만물의 기운을 빼앗고 정벌한다는 말이다. 북쪽으로 가서 삼수(參宿, 서방 백호칠수(白虎七宿) 중에 끝 별)에 도달하게 된다.

삼(參)이란 만물을 헤아리고 비교하기 때문에 삼이라고 한다. 7월에 해당하고 십이율 중에서 이칙(夷則, 양율(陽律) 중 다섯 번째, 이십율려에 아홉 번째)에 속한다. 이칙이란 음기가 만물을 해치는 것이다. 그것은 12지지에서 신(申)에 해당된다. 신이란 음기가 사물에 작용한다는 뜻이며, 만물을 해치기 때문에 신이라고 한다. 북쪽으로 가서 탁수(濁宿, 서방 백호칠수 중 다섯 번째 별)에 도달한다. 탁(濁)이란 부딪친다는 뜻이다. 만물은 모두 부딪쳐 죽기 때문에 탁이라고 한다. 북쪽으로 가서 유수(留宿)에 도달하게 된다. 유(留)라는 것은 양기가 머물러 있기 때문에 유라고 말하는 것이다. 8월에 해당하며 십이율 중에서 남려(南呂)에 속한다. 남려란 양기가 들어가서 저장된다는 말이다. 그것은 12지지 중에서 유(酉)에 해당한다. 유는 만물이 노쇠했기 때문에 유라고 말한 것이다.

창합풍(閶闔風, 태괘(兌卦)의 바람, 즉 정서풍(正西風)으로 가을바람을 가리킨다.)은 서쪽에 자리 잡고 있다. 창(閶)은 인도한다는 뜻이고, 합(闔)은 감춘다는 뜻이다. 양기가 만물을 인도해 황천 아래로 감추어버리는 것을 말한다. 그것은 10천간으로는 경(庚), 신(辛)에 해당한다. 경이란 음기가 만물을 바꾸기 때문에 경이라고 말한다. 신이란 만물을 새로 생겨나게 하기 때문에 신이라고 말한다. 북쪽으로 가서 위수(胃宿, 서방칠수(西方七宿) 중에 세 번째 별)에 도달하게 된다. 위(胃)란 양기가 깊이 숨어 있다가 모두 위(胃)로 들어감을 말한다.

북쪽으로 가서 누수(婁宿, 서방칠수 중 두 번째 별)에 도달하게 된다. 누라는 것은 만물을 호라 부르고 또 그것을 받아들인다는 뜻이다. 북쪽으로 가서 규수(奎宿, 서방 백호칠수 중 첫 번째 별)에 도달하게 된다. 규(奎)란 독을 주관하고, 독충으로 만물을 쏘아서 죽인다는 뜻이다. 규는 그것을 받아들이고 감춘다는 의미이다. 9월에 해당하고 십이율 중에서 무역(無射, 십이율 중 양률로 제십일율)에 해당하며, 무역이라는 것은 음기가 성해져서 일마다 운용되고, 양기가 남음이 없기 때문에 무역이라고 한다. 그것은 12지지로는 술(戌)에 해당한다. 술은 만물이 다 소멸되기 때문에 술이라고 말한다.

– 율수(律數)

9에 9를 곱하면 81분(分) 길이의 율관을 궁성(宮聲, 오음(五音)의 하나이다. 나머지 사성인 상성(商聲), 각성(角聲), 치성(徵聲), 우성(羽聲)의 벼리로서 그 성질은 둥글다. 임금을 상징)이 된다. 이 율관의 3분의 1의 길이를 제거하면 54분 길이의 율관인 치성(徵聲, 오음(五音)의 하나이다. 그 성질은 밝고 사물을 분별한다. 일[事]을 상징)이 된다. 이 율관의 3분의 1의 길이를 더하면 72분 길이의 율관인, 상성(商聲, 오음(五音)의 하나이다. 그 성질은 네모 진다. 신하를 상징)이 된다. 이 율관의 3분의 1의 길이를 제거하면 48분 길이의 율관인 우성(羽聲, 오음(五音)의 하나이다. 그 성질은 사물을 윤택하게 한다. 사물을 상징)이 된다. 이 율관의 3분의 1의 길이를 더하면 64분 길이의 율관인 각성(角聲, 오음(五音)의 하나이다. 그 성질이 꼿꼿하다. 백성을 상징)이 된다.

황종(黃鍾)의 길이는 8촌 7분의 1으로 궁성(宮聲)이다. 대려(大呂)의 길이는 7촌 5분과 3분이다. 태주(太簇)의 길이는 7촌 70분의 2로 각성(角聲)이다. 협종(夾鍾)의 길이는 6촌 7분과 3분의 1이다. 고선(姑洗)의 길이는 6촌 70분의 4로 우성(羽聲)이다. 중려(中呂)의 길이는 5촌 9분과 3분의 2로 치성(徵聲)이다. 유빈(蕤賓)의 길이는 5촌 6분과 3분의 2이다. 임종(林鍾)의 길이는 5촌 70분의 4로 각성이다. 이칙(夷則)의 길이는 5촌 3분의 2로 상성이다. 남려(南呂)의 길이는 4촌 10분 8로 치성이다. 무역(無射)의 길이는 4촌 4분과 3분의 2이다. 응종(應鍾)의 길이는 4촌 2분과 3분의 2로 우성이다.

황종률(黃鍾律)에서 일어나는 비례는 다음과 같다.

자(子)는 1분(分, 푼)이다. 축(丑, 임종)은 3분의 2이다. 인(寅, 태주)은 9분의 8이다. 묘(卯, 남려)는 27분의 16이다. 진(辰, 고선)은 81분의 64이다. 사(巳, 응종)는 243분의 128이다. 오(午, 유빈)는 729분의 512이다. 미(未, 대려)는 2,187분의 1,024이다. 신(申, 이칙)은 6561분의 4,096이다. 유(酉, 협종)는 1만 9,683분의 8,192이다. 술(戌, 무역)은 황종의 5만 9,049분의 3만 2,768이다. 해(亥)는 17만 7,141분의 6만 5,536이다.

황종을 계산하는 방법은 다음과 같다.

하생(下生, 원래의 숫자에서 3분의 1을 빼 가면서 율관을 만드는 방식)은 실수(實數)에 2를 곱하고 3으로 나눈다. 상생(上生)은 실수에서 4를 곱하고 3으로 나눈다. 가장 높은 배수(配數)는 9이고, 상성은 8이며, 우성은 7, 각성은 6, 궁성은 5, 치성은 9이다. 1을 기수(基數)로 삼아 9제곱한 3을 법(法, 분모)으로 삼는다. 만약 실(實, 분자)과 법(法, 분모)가 같으며 얻어지는 수는 1이다. 무릇 얻어지는 수가 9촌(寸)이면, ‘황종의 궁(宮)’이라고 명명한다. 고로 음(音)은 궁성에서 시작되고, 각성에서 마친다. 수(數)는 1에서 시작되고 10에서 끝나며 3에서 완성된다. 기(氣)는 동지(冬至)에서 시작되어 1년을 주기로 다시 생겨난다.

신(神)은 무(無)에서 생성되고, 유(有)에서 형성(形成)되며, 형성된 후에 수(數)가 있고, 형성되면 성(聲)을 이루는 것이다. 고로 신은 기(氣)를 부리고, 기는 곧 형을 이룬다. 형체와 이치가 같은 종류가 있고 비슷한 경우도 있다. 혹은 형체가 이루어지지 않아서 종류로 나눌 수 없는 것도 있다. 혹은 형체가 같으면 종류도 같은 것이 있고, 종류에 따라 나눌 수 있고, 종류에 따라 식별할 있다.

성인(聖人)은 천지를 식별할 줄 알기 때문에 있는 것에서부터 없는 것에 이르기까지 미약한 기운을 얻게 되더라도 성율(聲律)같이 미묘해 질 수 있다. 그러나 성인은 신(神)으로 인해 그것을 살피고, 비록 미묘한 것일지라도 반드시 참된 정(情)을 다하고, 그 빛나는 도를 자세히 대조하여 살펴서 밝힌다.

성스러운 마음이 없고, 단순히 총명함에만 의지한다면, 어떻게 천지의 신(神)과 형체가 이루어지는 정(情)을 살필 수 있겠는가? 신이란 만물이 그것을 받아들이고 그 가고 오는 것을 알지 못하게 한다. 고로 성인은 외경하면서도 그것을 살피려고 하는 것이다. 오직 그것을 살피려고 한다면 신 또한 존재하게 되는 것이다. 그것을 보존하려고 하기 때문에 더없이 귀한 것으로 여긴다.

– 사마천의 논평

태사공은 말한다.

선기옥형(旋璣玉衡, 고대 천문을 관측하는 기구)으로 칠정(七政, 북두칠성, 또는 해와 달 및 금성ㆍ목성ㆍ수성ㆍ화성ㆍ토성 등을 지칭함)을 가지런히 하니, 즉 천지의 28수(宿)이다. 10모(母, 천간)과 12자(子, 지지), 12율의 조합은 상고(上古) 때부터 비롯되었다. 율을 만들고 역법을 계산하고 태양의 운행과 도수를 만들어서 이를 근거로 법도로 삼았다. 사물의 실제와 부합하고 도덕과 통하게 되는 것이니, 곧 이것을 따라야 하는 것이다.

4. 역서(暦書)

사마천 사기-서(書)의 네 번째 기록으로 역서(暦書)는 역법과 관련된 기록으로, 특히 한무제 연간의 역법 개정에 대해서도 상세히 다루고 있다.

– 역서(暦書)

옛적 고대부터 전해 내려오는 역법(曆法)에서 정월을 세운 것은 이른 봄부터 시작되기 때문이다. 이때에는 눈과 얼음이 녹고, 동면하던 벌레와 동물들이 활동하며, 온갖 초목들이 힘차게 새싹을 틔우고, 두견새가 먼저 울부짖는다. 만물은 세시(歲時)와 더불어 동쪽에서부터 생장하고, 차례로 네 계절을 거쳐 마침내 겨울이 가고 춘분에 도달하게 되는 것이다.

이때에 수탉이 세 번 울면 마침내 새날이 밝아온다. 열두 달의 절기 순서에 따르다가 건축(建丑, 북두칠성의 자루가 하늘의 축 방향을 가리키는 달로 12월을 뜻한다)에 끝난다. 해와 달이 운행하면 밝아진다. 밝음이 어른이고, 어두움은 어린이이다. 어둠과 밝음은 암컷과 수컷의 관계와 같다. 암컷과 수컷이 대를 이어 일어나고 또 맹춘이 정월이 되는 역법과 서로 부합된다. 해는 서쪽으로 지고, 동쪽에서부터 밝아오고, 달은 서쪽에서부터 밝아오기 시작하여 동쪽으로 진다. 정월을 정할 때에 하늘의 도리를 따르지 아니하고, 또 사람의 도리를 따르지 않으면 모든 일이 쉽게 무너지고 이루어지기가 어렵게 된다.

제왕이 성(姓)을 바꾸고 하늘의 명(命)을 받아 새로운 왕조를 세울 때에는 반드시 맨 처음부터 신중해야한다. 정삭(正朔, 정월 초하루. 역성혁명을 이룬 제왕이 새로 제정하여 반포함)의 역법을 고치고, 복식(服飾)의 색깔을 달리하고, 천체 운행의 시작되는 근본을 탐구하여 그 뜻을 순순히 받아들어야 한다.

– 사마천의 논평

태사공은 말했다.

“신농씨(神農氏) 이전의 일은 너무나 오래되어 거론할 필요가 없다. 황제(黃帝) 때에 성력(星曆, 천문역법)을 고찰하고 역법을 제정하고, 오행(五行)의 차례를 세우고, 음양이 소멸되고 생성되는 규율을 확립하였으며, 윤달을 두어 일 년 열두 달의 크고 작은 차이를 바로 잡았다. 그래서 하늘과 땅의 신에게 각기 제사를 올리고, 기타 물류(物類)에 대해서는 적합한 인재에게 관직을 주었는데, 이를 오관(五官, 오행을 맡은 다섯 관원. 즉, 목을 담당하는 장관인 구망, 화를 담당하는 축융, 금을 담당하는 욕수, 수를 담당하는 현명, 토를 담당하는 후토. 혹은 황제 시대에 오색구름 이름으로 다섯 가지 관직명을 삼았는데, 이를 청운씨, 진운씨, 백운씨, 흑운씨, 황운씨로 알려짐)이라고 했다.

각기 맡은 직분에 따라 정무에 힘쓰니 서로 혼란하지 않았다. 이 때문에 백성들은 신뢰감을 갖게 되었고, 신도 영명한 덕을 밝힐 수가 있었다. 백성은 신과 직책이 달랐지만 서로 공경하고 번거롭게 하지 않았기 때문에 신이 그들에게 곡식을 가꿀 수 있게 했으며, 백성들은 제사를 지내 제물을 바침으로써 재앙과 화(禍)가 생기지 않았고 다함이 없이 바라는 바를 구할 수 있게 되었다.”

소호씨(少皞氏)가 쇠락한 후에 구려족(九黎族)이 덕정(德政)을 어지럽히자 백성과 신의 관계가 마구 뒤섞이게 되었다. 이로 인해 재앙과 해악이 거듭 일어났고, 나쁜 기운이 끊임없이 생기게 되었다. 전욱(顓頊)이 제왕의 자리를 이어받자 곧 남정(南正, 상고 시대 관직명으로 목정(木正)이라고도 한다.) 중(重)에게 하늘에 관한 일을 주관하게 하여 신에 올리는 제사를 맡겼고, 화정(火正, 상고 시대 관직명으로 북정(北正)이라고도 한다. 불을 관장함) 여(黎)에게 땅에 관한 일을 주관하게 하여 백성들을 다스리는 일을 맡겼다. 다시는 과거의 전통을 회복시키고, 서로 침범하고 모독하지 못하게 하였다.

그 후에 삼묘족(三苗族)이 구려족의 행적을 따라서 난을 일으켜 중(重), 여(黎)의 두 관직을 모두 없애자, 윤달을 계산하고 못하고 혼란이 생겼으며 정월이 소실되었으며 섭제성(攝提星, 절후를 맡은 별)이 제 역할을 하지 못하고 역법과 천체의 운행의 질서를 잃게 되었다. 당요(唐堯, 요임금) 때에 다시 중(重)과 여(黎)의 후손을 임용해 그들로 하여금 옛것을 잊지 않도록 하고 다시 그들로 하여금 원래의 직무를 돌아 보도록 하고, 또한 희씨(羲氏)와 화씨(和氏)라는 관직을 설립했다.

천시(天時)의 변화가 바른 법도에 맞게 되자 음양이 조화를 이루고 비와 바람이 적절하게 되자 무성한 기운이 이르렀고, 백성들이 질병에 걸리거나 요절하는 일이 없어졌다.

요 임금은 나이가 들어 노쇠해지자 순(舜)에게 선양(禪讓)했다. 그는 문조묘(文祖廟)에서 순에게 훈계하며 말하기를 “하늘의 역수(曆數)을 만드는 중임은 당신 한 몸에 달려있도다.”라 했다. 순도 요임금에게 들은 그 말을 똑같이 하나라 우(禹)에게 전해주었다. 이를 살피어보면 역법이 제왕들에게 얼마나 소중한 일인 것을 알 수 있다.

하(夏)나라 때에는 정월(正月)을, 은(殷)나라 때에는 12월을, 주(周)나라 때에는 11월을 정삭(正朔, 정월 초하루)로 삼았다. 대개 삼왕(三王) 시대의 정삭은 마치 순환되는 것 같아서 궁극에 다다르면 다시 근본으로 돌아온다. 천하에 도가 있으면 절기의 차례도 조화를 잃지 않으며, 도가 없으면, 즉 왕이 반포한 역법도 제후의 나라들이 실행하지 않게 된다.

(주나라의) 유왕(幽王), 여왕(厲王) 이후에는 주나라 왕실의 세력이 미약해져 열국의 경대부들이 정권을 잡자, 사관들은 정확한 시기를 기록하지 않았고, 군주가 고삭(告朔, 천자가 정삭(正朔)을 제후에게 반포하는 것)의 예를 거행하지 않았다. 고로 역법과 천문학자들의 자제가 각지로 분분하게 흩어졌다. 그중에 어떤 이는 중국의 여러 제후국에 흩어져 있었지만 어떤 이는 오랑캐의 땅으로 가버렸다. 이 때문에 신에게 제사를 지내는 제도가 황폐하지고 통일되지 않았다.

주나라 양왕(襄王) 26년에 윤 3월을 두었는데, 『춘추(春秋)』에는 윤월을 두는 것이 잘못된 것이라고 비난했다. 고대의 선왕들이 역법의 규칙을 제정할 때에 먼저 역원(曆元, 역서의 근원. 역법 계산의 기점)과 년, 월, 일 등의 개시하는 시각을 정했고, 다시 매달 중순에 열 두 절기에 두었으며, 매달 남는 시간을 모아서 한 해의 마지막으로 돌려 윤달에 귀속시켰다. 일 년의 시작을 사립(四立, 입춘, 입하, 입추, 입동)에서부터 추산하여 절기 차례에 어긋나지 않도록 하였고, 오류를 바로 잡는 것은 매달 중순에 절기를 두어 백성들이 미망에 빠지지 않도록 하였고, 남는 시간을 윤달에 귀속시킴에 따라 일의 어그러짐이 없게 하였다.

그 후 전국(戰國) 시대에는 각국의 목적은 단지 자국을 강성하게 만들고 적에게 승리하는 데에 있었고, 또한 당면한 위기에서 벗어나고, 분쟁을 해결하는데 정신을 뺏겼다. 그렇기 때문에 역법을 제정하는 일에 신경을 쓸 수가 없었다. 그 시기에는 오로지 추연(鄒衍)만이 오덕지전(五德之傳)에 밝았으며, 음양이 소멸되고 생성되는 이치를 퍼뜨려서 제후들에게 그 명성을 떨쳤다.

그리고 또한 진(秦)나라가 6국(六國)을 멸할 때에는 전쟁이 극심했으며, 뒤에 황제의 자리에 오른 지 얼마 되지 않아서 [역법 연구에] 시간을 낼 수가 없었다. 그러나 또한 오행(五行) 상극(相克)의 이치에 자못 관심을 기울여 스스로 오행(五行) 중에 수덕(水德)의 상서로움을 얻었다고 여겼으며, 황하의 명칭을 고쳐서 ‘덕수(德水)’라고 불렀다. 그리고 10월을 정월로 삼았고, 오색 중에 흑색을 숭상했다. 또한 역법에 윤달을 두었지만 그 정확한 진상을 가릴 정도는 아니었다.

한(漢)나라가 흥기하자 고조(高祖)는 말하길 “북치(北峙)가 나를 기다렸기에 세웠다.(고조가 북치에서 오제의 신위를 갖추어놓고 흑제(黑帝)에게 제사 지낸 것을 일컫는다.)”라고 하고 스스로 수덕(水德)의 상서로움을 얻었다고 여겼다. 당시 일부 역법의 이치에 밝았던 사람들과 장창(張蒼) 등도 모두들 그렇게 여겼다. 이때 천하가 금방 평정되었기에 나라의 기강에 큰 틀을 세울 때였으나, 고후(高后, 여태후)가 여주(女主, 여자 주군)가 되어 정권을 장악했다. 그래서 모두가 역법에 대해 더 이상 연구할 틈을 낼 수가 없었기 때문에 진(秦)나라의 정삭과 복색을 그대로 답습했다.

효문제(孝文帝) 때에 이르러 노(魯)나라 사람인 공손신(公孫臣)이 ‘오덕종시설(五德終始說, 왕조가 오행(五行)의 상승(相勝) 순서에 따라 일정하게 바뀌어 진다는 학설로, 전국 시대 제(齊)나라의 추연(騶衍)이 창안함)’을 근거로 삼아 황제에게 글을 올려 이렇게 말했다. “한나라는 토덕(土德)을 얻었으니 마땅히 원년을 고치고, 정삭을 바꾸며, 복색도 바꾸어야 합니다. 그러면 마땅히 하늘에서 상서로운 조짐을 보일 것이니, 황룡이 출현하게 될 것입니다.”

(황제는) 이 일에 대해서 승상 장창에게 하문하니, 장창은 자신이 율력(律曆)을 배운 적이 있는데, 공손신의 학설이 잘못되었다고 주장하며, 그 일을 추진하지 못하게 했다.

그 후에 황룡이 성기(成紀) 땅에 출현하니 장창은 자신의 허물이라고 여기며 스스로 벼슬에서 물러났다. 그리고 장창은 자신이 저술하고 싶었던 역법에 관한 논술 또한 완성하지 못하게 되었다. 또 신원평(新垣平)이란 방사(方士)가 스스로 망기(望氣, 망운(望雲)이라고도 하며, 구름을 보고 길흉을 예언하는 점술)의 기법을 터득했다고 황제에게 자랑하면서 역법과 복색을 바로잡아야 한다고 주장하여 신임을 받았다. 그러나 후에 그가 난을 일으켰기 때문에 효문제는 그의 주장을 폐기하고 다시 물어보지 않았다.

지금 황상(皇上, 한무제)가 즉위하자 방사인 당도(唐都)를 불러서 천부(天部, 28수(宿))에 대해 측량을 하였다. 그리고 파군(巴郡) 낙하(落下)의 굉(閎)이란 사람에게 해와 달, 별 등의 운행에 대해 계산하도록 했다.

그런 후로 일진(日辰, 지간[支干])이 운행하는 도수와 하(夏)나라 역법을 같게 만들었다. 이에 따라 연호를 바꾸고, 관직의 명칭을 고쳤으며, 태산(泰山)에서 봉제(封祭)를 올렸다. 그리고 어사(御史)를 불러 이르기를 “지금까지 역법을 담당하는 관리가 성도(星度, 별이 운행하는 도수)에 대해 측량하지 못했으니, 널리 인재를 모으고 의견을 듣고 어떻게 성도를 측정해야 할 것에 대해 물어보았으나, 어떻게 측정할 것에 대한 만족할 답변을 얻지 못했다. 대략 듣자니 예전에 황제(黃帝)는 성스러운 덕과 신령이 서로 결합하여 죽지 않고 용을 타고 신선이 되었다고 했다. 그는 일찍이 천제의 명칭과 운행 규칙을 증험했다고 한다. 또 오음(五音) 청탁(淸濁)의 높낮이를 확정짓고, 사시(四時)와 오부(五部, 오행[五行])의 관계를 확립했으며, 이십사기(二十四氣)와 만물, 천체의 운행에 대해 분수(分數)를 명확하게 하였다.

그러나 이 일의 연대는 너무 오래되었다! 기록은 완전하지 못하고 예악도 문란해져서 짐은 그 점을 매우 유감스럽게 생각했다! 짐은 오직 이전의 역법을 밝혀내어 좇아갈 수가 없기 때문에 일분(日分, 일수(日數)의 단위)을 역산하고, 수덕(水德)을 이길 수 있는 방법인 토덕(土德)을 서로 결합하려고 한다. 지금 태양이 바로 하지(夏至)를 순행하니, 황종(黃鐘)으로 궁성(宮聲)을 삼고, 임종(林鐘)으로 치성(徵聲)를 삼고, 태주(太簇)로 상성(商聲)을 삼고, 남려(南呂)로 우성(羽聲)를 삼고, 고선(姑洗)으로 각성(角聲)을 삼는다. 이후로 24절기가 정상을 회복하고, 우성(羽聲)이 맑은 소리를 회복하며, 율명(律名)도 다시 회복되어 바르게 될 수가 있었으며, 자일(子日)은 동지(冬至)로 삼았다. 이후에 음양이 떨어지고 합치는 도가 실행될 수 있었다.

이미 11월 갑자(甲子) 삭일(朔日) 새벽에 동지가 관측되었으니, 마땅히 원봉(元封) 7년을 태초(太初) 원년으로 고쳐야 할 것이다. 연명(年名)을 ‘언봉섭제격(焉逢攝提格)’이라 하고, 월명(月名)을 ‘필취(畢聚, 정월)’라고 부르고, 일명을 갑자(甲子)라고 하며, 또 야반(夜半) 삭단(朔旦)을 동지로 삼았다.”

– 역술 갑자편(曆術 甲子篇)

태초(太初) 원년에 연명(年名) 언봉섭제격(焉逢攝提格), 월명(月名) 필취(畢聚), 날은 갑자(甲子)이고, 야반(夜半) 삭단(朔旦)을 동지로 삼았다.

.정북(正北)

태초(太初)

원년(BC 104) 갑인(甲寅) 12개월 = 0일, 0분 : 0일, 0분 = 0일, 0분 : 0일, 0분

2년(BC 103) 을묘(乙卯) 12개월 54일, 348분: 5일, 8분

3년(BC l02) 병진(丙辰) 윤년13개월 48일, 696분 10일, 16분

4년(BC 101) 정사(丁巳) 12개월 12일, 603분 15일, 24분

천한(天漢)

원년(BC 100) 무오(戊午) 12개월 7일, 11분 21일, 0분

2년(BC 99) 기미(己未) 윤년13개월 = 1일, 359분 26일, 8분

3년(BC 98) 경신(庚申) 12개월 = 25일, 266분 : 31일, 16분

4년(BC 97) 신유(辛酉) 12개월 19일, 614분 36일, 24분

태시(太始)

원년(BC 96) 임술(壬戌) 윤년13개월 = 14일, 22분 : 42일, 0분

2년(BC 95) 계해(癸亥) 12개월 = 37일, 869분 47일, 8분

3년(BC 94) 갑자(甲子) 윤년13개월 = 32일, 277분 52일, 16분

4년(BC 93) 을축(乙丑) 12개월 56일, 184분 57일, 24분

정화(征和)

원년(BC 92) 병인(丙寅) 12개월 50일, 532분 3일, 0분

2년(BC 91) 정묘(丁卯) 윤년13개월 44일, 880분 8일, 8분

3년(BC 90) 무진(戊辰) 12개월 8일, 787분 13일, 16분

4년(BC 89) 기사(己巳) 12개월 3일, 195분 18일, 24분

후원(后元)

원년(BC 88) 경오(庚午) 윤년13개월 57일, 543분 2일, 8분

2년(BC 87) 신미(辛未) 12개월 21일, 450분 29일, 8분

시원(始元)

원년(BC 86) 임신(壬申) 윤년13개월 15일, 798분 34일, 16분

.정서(正西)

시원(始元)

2년(BC 85) 계유(癸酉) 12개월 39일, 795분 39일, 24분

3년(BC 84) 갑술(甲戌) 12개월 34일, 113분 45일, 0분

4년(BC 83) 을해(乙亥) 윤년13개월 28일, 461분 50일, 8분

5년(BC 82) 병자(丙子) 12개월 52일, 368분 55일, 16분

6년(BC 81) 정축(丁丑) 12개월 46일, 716분 0일, 24분

원봉(元鳳)

원년(BC 80) 무인(戊寅) 윤년13개월 41일, 124분 6일, 0분

2년(BC 79) 기묘(己卯) 12개월 5일, 31분 11일, 8분

3년(BC 78) 경진(庚辰) 12개월 59일, 379분 16일, 16분

4년(BC 77) 신사(辛巳) 윤년13개월 53일, 727분 21일, 24분

5년(BC 76) 임오(壬午) 12개월 17일, 634분 27일, 0분

6년(BC 75) 계미(癸未) 윤년13개월 12일, 42분 32일, 8분

원평(元平)

원년(BC 74) 갑신(甲申) 12개월 35일, 889분 37일, 16분

본시(本始)

원년(BC 73) 을유(乙酉) 12개월 30일, 297분 42일, 24분

2년(BC 72) 병술(丙戌) 윤년13개월 24일, 645분 48일, 0분

3년(BC 71) 정해(丁亥) 12개월 48일, 552분 53일, 8분

4년(BC 70) 무자(戊子) 12개월 42일, 900분 58일, 16분

지절(地節)

원년(BC 69) 기축(己丑) 윤년13개월 37일, 308분 3일, 24분

2년(BC 68) 경인(庚寅) 12개월 1일, 215분 9일, 0분

3년(BC 67) 신묘(辛卯) 윤년13개월 55일, 563분 14일, 8분

.정남(正南)

지절(地節)

4년(BC 66) 임진(壬辰) 12개월, 19일, 470분 19일, 16분

원강(元康)

원년(BC 65) 계사(癸巳) 12개월 13일, 818분 24일, 24분

2년(BC 64) 갑오(甲午) 윤년13개월 8일, 226분 30일, 0분

3년(BC 63) 을미(乙未) 12개월 32일, 133분 35일, 8분

4년(BC 62) 병신(丙申) 12개월 26일, 481분 40일, 16분

신작(神爵)

원년(BC 61) 정유(丁酉) 윤년13개월 20일, 829분 45일, 24분

2년(BC 60) 무술(戊戌) 12개월 44일, 736분 51일, 0분

3년(BC 59) 기해(己亥) 12개월 39일, 144분 56일, 8분

4년(BC 58) 경자(庚子) 윤년13개월 33일, 492분 1일, 16분

오봉(五鳳)

원년(BC 57) 신축(辛丑) 12개월 57일, 399분 6일, 24분

2년(BC 56) 임인(壬寅) 윤년13개월 51일, 737분 12일, 0분

3년(BC 55) 계묘(癸卯) 12개월 15일, 654분 17일, 8분

4년(BC 54) 갑진(甲辰) 12개월 10일, 62분 22일, 16분

감로(甘露)

원년(BC 53) 을사(乙巳) 윤년13개월 4일, 410분 27일, 27분

2년(BC 52) 병오(丙午) 12개월 28일, 317분 33일, 0분

3년(BC 51) 정미(丁未) 12개월 22일, 665분 38일, 8분

4년(BC 50) 무신(戊申) 윤년13개월 17일, 73분 43일, 16분

황룡(黃龍)

원년(BC 49) 기유(己酉) 12개월 40일, 920분 48일, 24분

초원(初元)

원년(BC 48) 경술(庚戌) 윤년13개월 35일, 328분 54일, 0분

.정동(正東)

초원(初元)

2년(BC 47) 신해(辛亥) 12개월 59일, 235분 59일, 8분

3년(BC 46) 임자(壬子) 12개월 = 53일, 583분 4일, 16분

4년(BC 45) 계축(癸丑) 윤년13개월=47일, 931분 9일, 24분

5년(BC 44) 갑인(甲寅) 11개월 11일, 838분 15일, 0분

영광(永光)

원년(BC 43) 을묘(乙卯) 12개월 6일, 246분 20일, 8분

2년(BC 42) 병진(丙辰) 윤년13개월 0일, 594분 25일, 16분

3년(BC 41) 정사(丁巳) 12개월 = 24일, 501분 30일, 24분

4년(BC 40) 무오(戊午) 12개월 18일, 849분 36일, 0분

5년(BC 39) 기미(己未) 윤년13개월 13일, 257분 41일, 8분

건소(建昭)

원년(BC 38) 경신(庚申) 12개월=37일, 164분 46일, 16분

2년(BC 37) 신유(辛酉) 윤년13개월=31일, 512분 51일, 24분

3년(BC 36) 임술(壬戌) 12개월 = 55일, 419분 57일, 0분

4년(BC 35) 계해(癸亥) 12개월 = 49일, 767분 2일, 8분

5년(BC 34) 갑자(甲子) 윤년13개월 = 44일, 175분 7일, 16분

경녕(竟寧)

원년(BC 33) 을축(乙丑) 12개월 = 8일, 82분 :2일, 24분

건시(建始)

원년(BC 32) 병인(丙寅) 22개월 2일, 430분 18일, 0분

2년(BC 31) 정묘(丁卯) 윤년13개월 56일, 778분 13일, 8분

3년(BC 30) 무진(戊辰) 12개월 = 20일, 685분 28일, 16분

4년(BC 29) 기사(己巳) 윤년13개월 = 15일, 93분 33일, 24분

이상이 「역서」이다. 대여(大餘)는 남은 일의 수를 지칭하고, 소여(小餘)는 남은 분의 수를 지칭한다. 단몽(端蒙)은 연명(年名)이다. 지지(地支): 축(丑)은 적분약(赤奮若)이라고 하고, 인(寅)은 섭제격(攝提格)이라 한다. 천간(天干): 병(丙)은 유조(游兆)라고 한다. 정북(正北)에서는 동지가 자시(子時)에, 정서(正西)에서는 동지가 유시(酉時)에, 정남(正南)에서는 동지가 오시(午時)에, 정동(正東)에서는 동지가 묘시(卯時)에 있다.

5. 천관서(天官書)

사마천 사기-서(書)의 다섯 번째 기록으로 천관서(天官書)는 천문과 관련된 내용을 다루고 있는데, 이 당시 천문은 인간의 길흉화복을 점치는 것은 물론, 당시 성행하던 ‘천인감응(天人感應)’의 개념과 맞물려, 하늘과 인간의 관계를 사상적으로 규명하는 역할을 담당했다.

천관서(天官書)

– 별자리

중관(中官, 별자리 및 별자리의 위치)의 천극성(天極星, 북극성) 중 가장 밝은 별에는 천신(天神) 태일[太一, 천일(天一)로도 불리며, 북극신(北極神)의 별명. 천신 중에 존귀한 존재]이 상주한다. 그 주변에 세 별은 삼공(三公, 고대 중국 조정에서 가장 높은 지위에 있는 관직의 합칭)을 상징하고 있는데, 어떤 사람은 태일신의 아들들을 상징한다고 말한다. 천극성의 뒤에는 갈고리 형상에 굽은 네 별이 있는데, 그 중에서 가장 후미에 있는 큰 별은 정비(正妃)이고, 그 나머지 세 별은 후궁(后宮)들이다. 그 주위를 둘러싸고 있는 12별은 중궁 천신의 별을 수호하는 여러 번신(藩臣)이다. 이상 모두를 자궁[紫宮, 북두칠성의 북쪽에 있는 별로, 천제(天帝)가 거처하는 대궐]이라고 일컫는다.

자궁 앞부분에 북두칠성의 자루에 해당하는 자리에 있는 세 개의 별은 타원형으로 그 끝이 북쪽을 향해 드리워져 있는데, 별빛이 선명하지 않고 보일 듯 말 듯 하여 그 이름을 음덕(陰德) 혹은 천일(天一)이라고 부른다. 자궁 왼쪽에 자리 잡고 있는 세 별을 천창(天槍)이라 하고, 오른쪽의 다섯별을 천부(天棓), 그 뒤에 여섯별은 은하수를 가로질러 실수[室宿, 28수의 하나로 현무(玄武)의 별자리]까지 도달하는데, 이를 각도[閣道, 규수(奎宿)에 달린 별자리. 규성(奎星)의 위에 6개의 붉은 별로 이루어져 있고, 천자가 별궁으로 가는 길을 의미함]라고 한다.

북두성은 일곱별은 『상서(尙書)』에서 말하는 ‘선기옥형[璿璣玉衡, 천문 관측기구인 혼천의(渾天儀)으로 칠정(七政, 금(金), 목(木), 수(水), 화(火), 토(土) 오성(五星)과 해, 달의 운행]을 가지런히 하는 별이다. 북두의 자루에 해당하는 다섯 째 별에서 일곱 째 별은 표(杓)와 동궁칠수(東宮七宿)의 각수(角宿)은 서로 이어져 있고, 북두의 중앙에 있는 별인 형(衡)과 남두수(南斗宿)은 서로 간절한 듯이 마주하고 있다. 북두의 첫째별인 괴(魁)는 서방칠수(西方七宿) 중에 삼수(參宿)의 머리를 베개 삼고 있다. 황혼 때에 인(寅)의 방향을 가리키는 것은 북두의 표(杓)로 화산(華山) 서남쪽 방향의 길흉화복을 주관하고 있다.

한밤중에 인의 방향을 가리키는 것은 북두의 형(衡)으로 황하(黃河), 제수(濟水) 사이인 중원(中原) 일대의 길흉화복을 주관하고 있다. 여명이 밝아올 때 인의 방향을 가리키는 것은 북두의 괴(魁)로 동해와 태산 일대인 동북방의 길흉화복을 주관하고 있다. 북두성은 천제의 수레로 하늘의 중앙에서 운행하면서 사방을 통제하고 지배한다. 음양을 분별하고 사시(四時)를 세우며 오행을 고르게 하고 절기를 바꾸고, 십이진(十二辰)의 위치를 확정하는 것 등 모두 북두에 의지한다.

북두 괴(魁) 위에 광주리 형상과 비슷한 여섯별이 있는데, 이를 문창궁(文昌宮)이라 부른다. 문창궁의 각 별 명칭은 첫째는 상장(上將), 둘째는 차장(次將), 셋째는 귀상(貴相), 넷째는 사명(司命), 다섯째는 사중(司中), 여섯째는 사록(司祿)이라 한다.

북두 괴의 네 번째 별 중간에 귀인(貴人)의 감옥이 있다. 괴 아래에서 여섯별이 있는데, 두 별씩 나란히 마주하고 있는데, 이를 삼태[三能, 별이름으로 ‘능(能)’의 음은 태(台)이다. 삼태성은 큰곰자리에 있는 상태(上台)ㆍ중태(中台)ㆍ하태(下台)를 가리킨다. 이는 천자의 삼공(三公)에도 비유됨]이라고 일컫는다. 삼태의 색깔의 밝고 어두운 것이 서로 같으면 군주와 신하가 화목하고, 같지 않으면 군주와 신하가 비뚤어지게 된다.

북두 곁에 보성(輔星)이 밝아지고 가까워지면 보좌하는 대신이 신임을 받고 또한 권한도 엄중해지고, 북두에서 멀어지고 작아지면 신임을 받지 못하고 권한을 더욱 줄어들고 약해진다.

북두 표(杓)의 말단에 두 별이 있는데, 북두에서 가까운 별은 천모(天矛)라고 부르는데, 바로 초요성(招搖星)이다. 북두에서 좀 더 떨어져 있는 별은 순성(盾星)으로 천봉(天鋒星)으로도 불린다. 북두 표에 가까운 곳에 15개의 별이 있는데, 그 형상이 위에는 갈고리 같고, 아래는 고리 모양과 같은데, 천인(賤人)의 감옥이라 일컬어진다. 이 감옥 가운데에 별이 많으면 속세에서 죄인도 많아지고, 별이 적으면 죄인도 적어지는 것을 상징한다.

천일(天一), 천창(天槍), 천부(天棓), 천모(天矛)와 순성(盾星)이 동요하고, 별빛의 뾰족한 끝이 크면 세상에 전쟁이 일어나는 것을 예시한다.

– 항성

.동궁(東宮)

동궁(東宮)의 외형은 창룡(蒼龍, 청룡, 28수 중 동방 7수의 총칭이기도 함)과 비슷하고, 방수(房宿)와 심수(心宿)를 포괄하고 있다. 심수는 천제(天帝)가 정령(政令)을 선포하는 명당(明堂)이고, 그 중 큰 별은 천왕(天王)을 상징하고 전후에 작은 두 별은 왕의 자손이다. 심수의 세 별이 배열된 형상은 직선으로 늘어서지 말아야 하며, 만약 직선이 되면 천왕의 정령이 잘못된 것임을 표시한다. 방수는 천왕이 머무는 관부(官府)이고 또 천자의 수레인 천사(天駟)로 알려진다. 방수의 북쪽에 있는 별은 우참(右驂)이다.

그 곁에 두 별은 금(衿)이고 북쪽의 한 별은 할(舝)이다. 동북쪽에 굽어져 늘어선 12별은 기(旗)라고 한다. 기 중에 네 별은 천시[天市, 방수(旁宿)ㆍ심수(心宿)의 동북쪽에 있는 별자리. 나라의 시장 교역 및 참륙(斬戮)의 일을 관장함] 여섯별은 시루(市樓)라고 한다. 천시 중에 별의 수가 많아지면 세간이 넉넉하고 부유해지며, 별의 수가 적어지면 나라의 국고가 비고 백성은 가난해진다.

방수 남쪽에 있는 허다한 별들을 기관(騎官)이라고 불린다.

각수(角宿)에는 두 별이 있는데, 좌측은 이(李, 고대 법관)이고, 오른쪽은 장(將, 장군)이다. 대각성(大角星)은 천왕의 조정이다. 그 양 곁에 세별이 있는데, 마치 솥발처럼 굽은 형상으로 섭제(攝提)로 일컬어진다. 섭제는 두표(斗杓)가 가리키는 방향 아래로 두표가 마치 손잡고 돌보는 것처럼 보이며 사계절의 절기를 세워주기 때문에 섭제격[攝提格, 고갑자(古甲子)로는 인(寅)에 해당함]이라고 말한다. 항수(亢宿)은 천신의 외조(外朝, 정사를 처리하는 곳)로 질병을 주관한다. 그 남쪽에 남북으로 두 별이 있는데, 남문(南門)으로 불린다. 저수(氐宿)은 바로 하늘의 본바탕이란 뜻으로 역병을 주관한다.

미수(尾宿)에는 아홉 개의 별이 이루어져 있는데, 이 별들은 천제(天帝)의 아홉 아들로 불리고, 또는 군주와 신하를 상징한다고도 한다. 각 별이 서로 멀리 떨어져 있으면 군주와 신하 간의 불화를 표시한다. 기수(箕宿, 28수의 하나로 동방청룡 7수에 속함)은 시비를 거는 오만한 세객(說客)으로, 하늘의 구설(口舌)로 불린다.

화성(火星)이 각수(角宿, 28수의 하나로 동방청룡 7수에 속함)의 부근을 제멋대로 침범하거나 접근하게 되면 전쟁이 생기는 것을 암시하고 있다. 화성이 방수(房宿), 심숙(心宿) 부근에 접근하면 제왕에게 불리하다.

.남궁(南宮)

남궁의 외형은 주작과 비슷하며 권(權), 형(衡)으로 이루어져 있다. 형은 태미원(太微垣, 별자리 이름으로 임금의 뜰을 상징)을 지칭하는데, 해, 달, 다섯별을 뜻하는 삼광(三光)의 궁정이다. 주위에는 보좌와 시위를 하는 열 두별이 있는데, 번신(藩臣)을 대표한다. 서쪽은 장군이고 동쪽은 재상이다. 남쪽의 네 별 중에 가운데에 있는 두 별은 집법관(執法官)이고, 그 중간은 단문(端門, 궁전의 정문)이며 단문의 좌우는 액문(掖門, 정문 옆에 따로 낸 작은 문)이다. 문 안에 여섯별이 있는데, 모두 제후(諸侯)이다. 그 가운데에 다섯별은 오제좌(五帝座)이다. 제후, 오제좌 뒤에는 15별이 모여 있는데, 무성하게 뒤섞여 있으며 낭위(郎位)라고 한다. 낭위 곁에 큰 별이 하나가 있는데, 장위(將位)이다.

달과 다섯별이 서쪽으로부터 동쪽의 태미원으로 순행하여 들어가고, 정상적인 궤도를 따라 운행한다. 그들이 가는 경로를 살펴보면 아무개 별 곁에 머무르거나 침범하면 세간과 그 별에 대응하는 관원들은 천자에 의해서 주살된다. 달과 다섯별이 동쪽으로부터 서쪽의 태미원으로 거슬러 들어가고, 정상적인 궤도를 따라지 않으면, 그들은 천자가 관원에게 죄를 받는 것을 암시하고 있다. 만약 중간의 오제좌를 침범하면 이미 재앙이 이뤄져서 해결할 방법이 없는데, 여러 신하들이 공모하여 난리를 일으킨 결과이다.

금성, 화성이 오제좌를 침범하면 그 재앙이 엄중하다. 태미원을 보좌하는 위성 서쪽으로 드리워진 다섯 별들을 소미(小微)라고 하고, 사대부를 상징한다. 권(權)은 바로 헌원좌(軒轅座)로 그 형상이 황룡과 같다. 앞 쪽의 큰 별은 여주(女主, 황후)를 상징한다. 기타 작은 별은 후궁들이다. 달과 다섯별이 헌원좌를 침범하게 되면 형(衡)을 점칠 때와 같이 하면 된다.

동정수[東井宿, 이십팔수 중에 남방주작(南方朱雀)에 있는 별자리]는 물의 일을 주관한다. 그 서쪽에 한쪽으로 편중되어 굽어진 별이 월성[鉞星, 즉 천창삼성(天槍三星)으로 북두 표(杓)의 동쪽에 위치함. 또 천월(天鉞)로도 일컬어짐]이다. 월성의 북쪽에는 북하(北河)가 있고, 남쪽에는 남하(南河)가 있다. 북하, 남하와 천권성(天闕星)의 사이는 삼광(三光)이 지나가는 관문이다.

여귀수[輿鬼宿, 귀성(鬼星)에 딸린 별로서 오성(五星)이 있음]는 귀신의 제사와 점치는 것을 주관한다. 그 중에 백색별의 이름은 질성(質星)이라고 한다. 화성이 남하와 북하를 지키고 있으며 전쟁이 일어날 징조이고, 흉년이 들어 곡식을 거둘 수 없게 된다. 그래서 덕정(德政)을 베풀면 형(衡座)에서, 천자가 유람하면 천황(天潢座)에서, 제왕이 일을 망치면 월(鉞星)에서, 재난과 변란은 정(井宿)에서, 주살(誅殺)이 생기게 되면 질성(質星)에 그 조짐이 나타난다.

유수(柳宿)는 주작(朱雀)의 부리 형태로 초목의 일을 주관한다. 칠성수(七星宿)은 주작의 목 줄기에 해당하며, 목구멍과 마찬가지로 긴급한 일을 주관한다.

장수(張宿)는 주작의 모이주머니이자 천정(天庭)의 주방으로 손님을 초대하여 잔치를 베푸는 일을 주관한다. 익수(翼宿)는 주작의 날개로 멀리서 온 손님을 접대하는 일을 주관한다. 진수(軫宿)는 천신의 수레로 바람을 주관한다. 그 곁에 작은 별 하나가 있는데, 장사성(長沙星)으로 불린다. 이 별이 밝게 빛나지 않고, 만약 진수의 네 별과 비슷한 밝기의 빛을 내거나 다섯별이 진수의 가운데에 들어가면 큰 전쟁이 일어나는 것을 암시하고 있다. 진수의 남쪽에 뭇 별들은 천고루(天庫樓)로 불리는데, 천고 곁에 오거성(五車星)이 있다. 이 오거성에서 광망을 내뿜고, 또한 별의 수가 너무 많아지거나, 적어지면 모두 천하의 거마(車馬)가 소동을 일으키고, 처할 곳이 없게 된다.

.서궁(西宮)

서궁은 함지(咸池)로 불리는데, 그 속에는 천오황(天五潢)이라는 별자리가 있다. 오황(五潢)은 오제(五帝)의 수레와 창고이다. 화성이 그 가운데로 침입하면 하늘에는 가뭄이 들고, 금성이 침입하면 병란이 일어나며, 수성이 침입하면 수재가 생긴다. 그 가운데에 또 삼주성(三柱星)있는데, 하나라도 보이지 않으면 전쟁이 발생한다.

규수(奎宿)는 또 봉시(封豕)라고 부르는데, 도랑(수로)을 주관한다. 누수(婁宿)는 대중을 모으는 일을 주관한다. 위수(胃宿)는 곡물 창고를 주관한다. 위수의 남쪽에는 허다한 별들이 있는데, 괴적(廥積)으로 부른다.

묘수[昴宿, 이십팔수의 하나로 백호칠수(白虎七宿) 중에 네 번째 성수]는 또 모두[髦頭, 환하게 빛나면 홍수가 나고 호병(胡兵)이 전쟁을 일으킨다는 별자리. 흔히 황제의 의장(儀仗)에서 선두를 맡던 기병(騎兵)을 가리키는 말]라고 하는데, 북방 오랑캐와 흰 옷을 입고 조문하는 상사(喪事)를 주관한다.

필수(畢宿, 이십팔수의 하나로 백호칠수에 속함. 열다섯 개의 별자리로 구성되어 있으며 변방을 지키는 장수, 병사의 훈련과 하늘의 비를 맡는 관리를 주관함.)는 한거(罕車)라고도 하는데, 변방의 군대를 상징하며 사냥 등의 일을 주관한다. 필수 중에 가장 큰 별 곁에 있는 작은 별은 부이(附耳)로 불린다. 이 부이가 요동하면 천자 주변에 중상모략하고 난을 일으키는 신하가 있다는 것이다.

묘수와 필수 사이에 두 별은 천가(天街, 해ㆍ달ㆍ별이 다니는 길로 주로 관문과 교량의 동태를 살피는 것을 주관하며 별이 밝으면 왕도가 바로 서고 어두우면 난리가 남.)이다. 가북(街北)은 음[陰, 이적(夷狄)]의 국가를 상징하고, 가남(街南)은 양[陽, 화하(華夏), 중원]이 건립한 국가를 상징한다.

삼수(參宿)의 형상은 백호(白虎)와 같다. 그 중간에 세 별은 직선으로 늘어서 있는데, 저울 역할을 하여 형석(衡石)으로 불린다. 형석 아래의 세 별은 직선으로 늘어서 있는 것이 추(錐)와 같고 벌(罰)이라고 불리며, 참형에 관련된 일을 주관한다. 형석 밖의 네 별은 삼수의 좌우 어깨와 양쪽 넓적다리이다. 삼수의 위쪽 모퉁이에 있는 세 별은 삼각형으로 자휴[觜觿, 자수삼성(觜宿三星)으로 삼군(三軍)의 일을 주관하는데, 명랑하면 군수(軍需)가 풍부해진다고 함]라고 하고, 백호의 머리로 군대에 관한 일을 주관한다.

삼수의 남쪽에 있는 네 별은 천측(天厠)으로 불린다. 천측 아래에 한 별이 있는데, 천시(天矢)라고 한다. 천시가 황색이 되면 상서롭고, 청색이나 백색, 흑색이 되면 흉하다. 삼수의 서쪽에 구불구불한 아홉 개의 별이 세 조로 나열되어 있다. 첫째 조는 천기(天旗)라고 하고, 둘째 조는 천원(天苑)이라고 하며, 셋째 조는 구유(九遊)라고 한다.

삼수 동쪽의 큰 별은 낭성[狼星, 천랑성(天狼星)의 준말로, 반란이나 전쟁을 상징하는 불길한 별]이라고 한다. 낭성 모서리의 광망 색깔이 변하면 천하에 도적이 많아진다. 아래쪽의 네 개의 별은 호(弧)라고 하는데, 정면으로 낭성과 마주하고 있다. 낭성의 아래쪽과 지평선이 접하는 곳에 큰 별이 있는데, 남극노인성[南極老人星, 남극성이다. 사람들의 수명을 주관하여 수성(壽星)으로도 불린다]으로 불린다. 노인성이 출현하면 세상이 평안하고, 출현하지 않으면 전쟁이 생긴다. 흔히 추분(秋分) 일 여명이 밝아올 무렵에 남쪽 교외에서 관측된다.

부이성(附耳星)이 필수(畢宿) 속으로 들어가면 전쟁이 일어난다.

.북궁(北宮)

북궁은 현무(玄武)의 형상으로 허수(虛宿), 위수(危宿)로 이루어져 있다. 위수는 천부(天府), 천시(天市)와 집을 짓는 등 온갖 공사를 주관하고, 허수는 상사(喪事) 때에 곡읍(哭泣)의 일을 주관하고 있다.

허수, 위수의 남쪽에는 일군의 별들이 있는데 우림천군[羽林天軍, 천군(天軍)을 관장하는 장성(將星)이다]이라 한다. 우림천군의 서쪽에 뭇 별의 명칭은 누(壘)라고 하고, 혹은 월성(鉞星)이라고 한다. 월성 곁에 있는 하나의 큰 별은 북락[北落, 별 이름으로 북(北)은 북방에 있기 때문이고, 낙(落)은 하늘의 울타리라는 뜻이다]이다. 만약 북락이 밝지 않고 숨거나 보이지 않으면 우림천군의 별들이 요동치면 광망이 있고 별 수가 제대로 나타나지 않고, 다섯 개의 별이 북락을 침범하고 우림천군을 침범하면 전쟁이 발생한다.

화성, 금성, 수성이 우림천군을 침범하면 더욱 엄중하니, 화성이 침범하면 군대에 불리하며, 수성이 침범하면 수재(水災)가 생기고, 목성과 토성이 침범하면 전쟁에서 유리하다.

위수의 동쪽에는 여섯 개의 별이 있는데, 두 개씩 서로 인접하여 마주보고 있으며 사공(司空)이라고 한다.

영실수(營室宿)는 천상의 청묘[淸廟, 종묘(宗廟)로 국가의 정치와 교화를 행하는 곳. 하(夏)나라는 ‘세실(世室)’, 은(殷)나라는 ‘중옥(重屋)’, 주(周)나라는 ‘명당(明堂)’ 또는 ‘청묘(淸廟)’라고 불렀다.]이다. 부근에 이궁(離宮)과 각도(閣道)가 있다. 영실의 북쪽의 은하수 중에는 네 개의 별이 있는데, 천사(天駟, 말과 임금이 타는 수레를 맡은 별)라고 한다. 천사의 곁에 있는 한 별은 왕량(王良)이다. 그 곁에 있는 한 별은 책성[策星, 이십팔수 중에 규수(奎宿)에 속하는 별로, 왕량(王良)이 천사(天駟)를 몰 때 쓰는 채찍을 의미하며 주로 천자의 말을 모는 시종을 관장함.]이다. 왕량이 책성을 몰 때에 말에게 채찍을 가하는 것처럼 하면 온 들판에 전차와 기마병이 가득 차게 된다.

그 곁에는 여덟 개의 별이 은하수를 가로질러 있는데, 천황(天潢)이라고 한다. 천황 곁에 별 하나가 있는데, 강성(江星)이라고 한다. 강성이 요동치면 수재가 일어나 사람들은 물을 건너야 한다.

저구(杵臼)에 있는 네 별은 위수의 남쪽에 있다. 또 포과성(匏瓜星)의 자리에 만약 청색, 흑색의 별이 그 부근에 머물러 있으면 천하의 물고기, 소금 값이 귀해진다.

남두수(南頭宿)는 천묘(天廟)로 그 북쪽에 건성(建星)이 있다. 건성은 천묘 앞에 기(旗)와 같다. 견우수(牽牛宿)은 묘 앞의 제사에서 쓰이는 희생으로 삼는다. 견우성 북쪽에 하고수(河鼓宿)이다. 하고수 중에 큰 별은 상장(上將)을 대표하고 좌우의 작은 별은 좌장(左將)과 우장(右將)을 대표한다. 또 무녀수(婺女宿)가 있는데, 그 북쪽은 직녀성(織女星)이다. 직녀는 천제의 손녀이다.

– 세성(歲星): 목성

해와 달의 운행을 관찰하여 세성(歲星, 목성)의 운행이 정상적인지의 여부를 헤아린다. 오행설에 따르면 세성은 오방(五方) 중에 동방을 주관하고 오행에서 목(木)이 되고 사계절에서 봄을 주관한다. 십천간(十天干)에서 갑을(甲乙)에 해당된다. 의롭지 않는 행동이 많아지면 하늘이 내린 징벌은 세성에서부터 나온다. 세성의 운행에는 진퇴가 있는데, 그것은 천구(天球) 위에 처해있는 자리에 따라 지상의 어떤 나라가 대응하게 된다.

세성은 처해 있는 자리에 대응하는 직접 나라를 정벌할 수 없고 그 나라가 다른 나라를 정벌할 수 있다. 세성의 운행이 대응하는 지역을 초과하는 것을 영(嬴)이라고 한다. 대응하는 지역에 도달하지 못하는 것을 축(縮)이라고 한다. 영이 일어나면 대응하는 나라에 병란이 일어나고 사람 쉴 수 없게 된다. 축이 일어나면 대응하는 나라에 우환이 생기고 장군은 사망하고 나라는 기울고 패망하게 된다.

세성이 지나는 자리에 만약 오성도 그 자리에 모여 있으면 밑에 대응하는 나라는 천하를 얻을 수 있다.

섭제격(攝提格)의 해에는 세음[歲陰, 태세(太歲)]가 인(寅)의 위치에 있으면, 동쪽에서 서쪽으로 운행하고, 세성이 축(丑)의 자리에 있으면, 서쪽에서 동쪽으로 운행한다. 정월에 두수(斗宿)와 견우수(牽牛宿)이 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 감덕(監德)이라 한다. 별의 색깔이 짙은 푸른색을 띄고 밝게 빛난다. 세성이 성차(星?)를 잃으면 그것이 출현할 때에 유수(柳宿)의 자리에서 볼 수 있게 된다. 세성이 일찍 나오면 수재가 생기고 늦게 나오면 가뭄이 든다.

세성이 출현 후에 먼저 서쪽으로부터 동쪽으로 12도를 운행하여 100일 만에 멈추고, 그 다음에 서쪽으로 8도를 역행하여 100일 만에 다시 동쪽으로 운행한다. 한 해에 30과 16분의 7도를 운행하고 평균 매일 12분의 1도를 운행하다가 12년 만에 하늘을 일주하게 된다. 항상 이른 아침에 동방에서 출현하고, 황혼에 서방으로 진다.

단알(單閼)의 해에는 세음(歲陰)은 묘(卯) 위치에 있고, 세성(歲星)은 자(子) 위치에 있다. 2월에는 세성과 더불어 무녀(婺女), 허수(虛宿), 위수(危宿)가 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 강입(降入)이라고 하며, 그 별이 크고 또한 밝다. 세성이 성차를 잃으면 응험이 장수(張宿)의 영역에 보여, 그 해에는 큰 수재가 생긴다.

집서(執徐)의 해에는 세음이 진(辰)의 위치에 있고 세성은 해(亥)의 위치에 있다. 3월에 세성과 더불어 영실(營室), 동벽(東壁)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 청장(靑章)이라 한다. 별빛이 푸르고 뚜렷하게 드러나서 붙여진 이름이다. 만약에 성차를 잃으면 응험이 진수(軫宿)의 영역에 보인다. 세성이 일찍 출현하면 가뭄이 생기고, 늦게 출현하면 수재(水災)가 생긴다.

대황락(大荒駱)의 해에는 세음이 사(巳)의 위치에 있고, 세성은 술(戌)의 위치에 있다. 세성과 더불어 규수(奎宿), 누수(婁宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 변종(跰踵)이라고 한다. 그 별빛이 이글이글하고 적색이고 빛난다. 만약에 성차를 잃으면 응험이 항수(亢宿)의 영역에 드는 지역에 보인다.

돈장(敦牂)의 해에는 세음이 오(午)의 위치에 있고, 세성은 유(酉)의 위치에 있다. 5월에 세성과 더불어 위수(胃宿), 묘수(昴宿), 필수(畢宿)와 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 개명(開明)이라고 한다. 별이 이글거리면서 빛이 난다. 이 해에 군사행동을 그만두어야 하며, 제왕에게 유리하나 군대를 다스리는 데는 불리하다. 만약에 성차를 잃으면 응험이 방수(房宿)의 영역에서 일어난다. 세성이 일찍 출현하면 가뭄이 있고, 늦게 출현하면 수재가 난다.

협흡(協洽)의 해에는 세음에 미(未)의 위치에 있고 세성은 신(申)의 위치에 있다. 6월에 세성과 더불어 자휴(觜鑴), 삼수(參宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 장렬(張列)이라고 한다. 성체가 밝고 환한 빛이 난다. 해당하는 해에 용병에 이롭다. 세성이 성차를 잃으면 응험이 기수(箕宿)의 영역에 보인다.

군탄(涒灘)의 해에 세음은 신(申)의 위치에 있고, 세성은 미(未)의 위치에 있다. 7월에 세성과 더불어 동정수(東井宿), 여귀수(輿鬼宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 대음(大音)이라 한다. 밝고 환한 흰빛이 난다. 만약에 성차를 잃으면 응험이 견우수(牽牛宿)의 영역에서 보이게 된다.

작악(作鄂)의 해에는 세음이 유(酉)의 위치에 있고, 세성은 오(午)의 위치에 있다. 8월에 세성과 더불어 유수(柳宿), 칠성(七星), 장수(張宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 장왕(長王)이라 한다. 밝고 환한 빛을 낸다. 이 해에 나라에 길한 일이 생기고 오곡이 풍성하게 무르익는다. 만약에 성차를 잃으면 응험이 위수(危宿)의 영역에 보인다. 이때에 만약에 한발이 있지만 그래도 길한 일이고, 그렇지 않으면 후비가 죽고, 민간에 질병이 유행한다.

엄무(閹茂)의 해에는 세음이 술(戌)의 위치에 있고, 세성은 사(巳)의 위치에 있다. 9월에 세성과 더불어 익수(翼宿), 진수(軫宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 천휴(天睢)라고 한다. 별빛이 흰색이 나며 크고 밝다. 만약에 성차를 잃어버리면 응험이 동벽수(東壁宿)의 영역에 보이게 된다. 이런 해에는 수재(水災)가 나거나 후비가 죽는다.

대연헌(大淵獻)의 해에는 세음이 해(亥)의 위치에 있고, 세성은 진(辰)의 위치에 있다. 10월에 세성과 더불어 각수(角宿), 항수(亢宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 대장(大章)이라고 한다. 별빛은 짙은 푸른색으로 마치 도약하듯이 새벽에 희미하게 떠오는데, 이를 정엄(正平)이라고 한다. 이런 해에는 군사를 동원하고 무력을 사용하면 장수는 반드시 무공을 세운다. 나라에 덕이 있으면 장차 천하를 얻어 만인의 군주가 될 수 있다. 성차를 잃게 되면 응험이 누수(婁宿)의 영역에 보인다.

곤돈(困敦)의 해에는 세음이 자(子)의 위치에 있고, 세성은 묘(卯)의 위치에 있다. 11월에 세성과 더불어 저수(氐宿), 방수(房宿), 심수(心宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 천천(天泉)이라고 한다. 별빛은 검푸른 색으로 매우 밝다. 이 해에 강과 연못, 늪에 물이 불어나서 군대를 일으키기에 불리하다. 세성이 성차를 잃게 되면 응험이 묘수(昴宿)의 영역에 보인다.

적분약(赤奮若)의 해에는 세음에 축(丑)의 위치에 있고, 세성은 인(寅)의 위치에 있다. 11월에 세성과 더불어 미수(尾宿), 기수(箕宿)가 함께 새벽에 동쪽에서 출현하는데, 이를 천호(天皓)라고 한다. 별빛이 검붉으며 매우 밝다. 세성이 성차를 잃게 되면 응험이 삼수(參宿)의 영역에 보인다.

세성이 머물러야 할 곳에 머물지 않고, 비록 머물되 또 좌우로 요동치고, 혹은 떠나지 말아야 하는데, 떠나가고, 다른 별과 만나며 상응하는 나라에 불리하다. 머물러야 할 곳에 오래 머물고 있으면 상응하는 나라에 두터운 덕과 은택이 내린다. 세성의 광망이 요동치고 혹은 커졌다가 작아졌다 하고 색깔이 자주 변하면 상응하는 나라의 군주에게 우환이 생기는 것을 예시한다.

세성이 성차와 사(舍)를 어기고 앞으로 나아가 동북쪽으로 가면 세 달 뒤에 천봉성(天棓星)이 생긴다. 그 길이는 4장이고, 끝이 뾰족하고 날카롭다. 동남쪽으로 가면 나아가 동남쪽으로 가면 세 달 뒤에 혜성이 나타나는데, 그 길이 2장이고 형상은 빗자루와 유사하다. 물러나와 서북쪽으로 가면 세 달 뒤에 천참성(天欃星)이 생기는데, 이것은 그 길이가 4장이고 끝이 뾰족하고 날카롭다. 물러나와 서남쪽으로 가면 세 달 뒤에 천창성(天槍星)이 생기는데, 그 길은 여러 장이고 양끝이 뾰족하고 날카롭다.

이러한 별들이 출현하는 하늘을 자세히 관찰하여 대응하는 나라에서는 큰일을 거행하거나 병사를 일으켜 무력을 사용하면 안 된다. 세성이 출현할 때에 떠올랐다가 잠긴 듯이 가라앉으면 상응하는 나라에 토목공사가 있고, 잠긴 듯이 가라앉다가 떠오르면 그 분야에 상응하는 나라는 멸망한다. 세성이 색깔이 진홍색이고 광망이 있으면 해당하는 나라는 반드시 창성한다. 이 나라와 전쟁을 하면 승리하지 못한다. 세성의 색깔이 붉은빛을 띠는 누른빛이 짙으면 해당하는 나라에 오곡이 잘 익어서 풍성한 수확을 얻게 된다.

세성의 색깔이 청백색이나 적회색이면 해당하는 나라에 우환이 생긴다. 세성이 달 뒤로 숨으면 해당하는 나라에 재상이 쫓겨난다. 세성과 태백성이 되풀이해서 떨어졌다가 합해지면 해당하는 분야에 군대가 패하게 된다. 세성은 또 섭제(攝提), 중화(重華), 응성(應星), 기성(紀星) 등으로 불린다. 앞서 언급한 영실(營室)은 천상의 밝고 깨끗한 종묘이고, 이것이 바로 세성의 묘당이다.

– 형혹성(熒惑星): 화성

강건한 기상을 관찰하여 형혹성(熒惑星, 화성)의 위치를 판단한다. 오행설에 따르면 형혹은 오방(五方)중에 남방을 상징하고 불에 속하며, 사시(四時) 중에 여름을 주관하고 십간 중에 병정(丙丁)에 해당한다. 군주가 예법을 잃으면 하늘이 형혹성을 통해서 징벌한다. 형혹은 바로 행위에 예법을 잃었다는 뜻이다. 형혹성이 출현하면 전쟁을 생기고, 사라지면 전쟁이 멈춘다.

형혹성의 자리에 해당하는 나라는 여러 가지 길흉의 조짐이 보인다. 형혹성은 모반, 질병, 사상(死喪), 기아, 전쟁 등 재난의 발생을 예시하고 있다.

형혹성이 두 차례 이상 역행하고 머무르면, 머무르는 곳에 상응하는 나라는 석 달 안에 재앙이 생기고, 다섯 달 안에 외침을 받게 된다. 일곱 달 내에는 국토의 과반을 상실하고 아홉 달 내에 대부분을 상실한다. 아홉 달 이후에도 여전히 머물면서 가지 않으면 그 나라는 멸망하고 만다. 형혹성이 머물면서 가지 않는 지방에 재앙이 빨리 오지 않으면 본래 큰 화가 작아진 것이고, 만약 재앙이 천천히 오면 본래 작은 화가 도리어 커지게 된다.

형혹성은 여귀수(輿鬼宿) 남쪽에 머물면 남자가 죽게 되는 것을 예시하고, 여귀성의 북쪽에 있으면 여자가 죽게 되는 것을 예시한다. 만약 형혹성에 광망이 요동치고 선회하면서 전후좌우로 나타났다 사라지면 재앙은 더욱 커진다. 다른 행성과 떨어졌다가 합해져서 빛의 광도가 차이가 나지 않으면 해롭고, 현격하게 차이가 나면 해롭지 않다. 형혹성과 함께 다섯별이 서로 모여 같은 사(舍)에 있으면 대응하는 나라는 예법으로 천하를 얻을 수 있다.

형혹의 운행 규칙은 출현한 후에 서쪽에서부터 동쪽으로 16사(舍)를 경과한 후에 머물고, 서쪽으로 역행하여 2사(舍)를 가고, 대략 60일이 지나면 다시 또 동쪽으로 가서 수십 사(舍)를 갔다가 대략 10개월 후에서 서쪽으로 숨어버린다. 다섯 달을 잠복 운행한 후에 동쪽에서 출현한다. 만약에 서쪽에서 출현하면 반명(反明)이라고 하는데, 이때에 군주에게 불리하다. 동쪽으로 갈 때는 빨라서 하루에 1.5도를 간다.

형혹성이 동서남북으로 급하게 움직이면 상응하는 지역에선 군대가 그 아래에 모여서 전쟁을 일으킨다. 형혹성이 가는 쪽으로 순응하여 군대를 쓰면 필승을 거두고 형혹성이 가는 쪽으로 역행하여 군대를 쓰면 패한다.

형혹성은 태백(太白, 금성)을 따라 운행하면 군대에 우환이 생기고, 태백에서 떨어지면 군대는 퇴각한다. 태백의 북쪽으로 출현하면 군대는 나뉘고, 태백이 남쪽으로 출현하면 편장(偏將)이 출전하게 된다. 형혹성이 운행할 때 태백성은 뒤에서 형혹성을 따르게 되면 군대가 패하고, 장군은 피살된다. 형혹성이 머물거나 혹은 태미원(太微垣), 헌원좌(軒轅座), 영실수(營室宿)를 침범하면 군주에게 불리하다. 앞서 말한 심수(心宿)는 명당(明堂)으로 바로 형혹성의 묘당이므로 삼가 잘 살펴서 길흉을 판단해야 한다.

– 전성(塡星): 토성

역법 중에 남두(南斗)가 교차하여 모이는 해에 전성(塡星, 토성)의 위치를 판단하고 결정할 수 있다. 오행설에 따르면 전성은 오방 중에 중앙에 속하고, 오행 중에 토(土)에 속하며, 사계절 중에 계하(季夏, 6월)를 주재하고, 십간 중에 무(戊), 기(己)에 배합한다. 오제(五帝) 중에 황제(黃帝)와 배합하고 도덕을 주관하며 왕후를 상징한다.

매년 일수(一宿)씩을 채우는데, 전성이 머물러있는 곳에 상응하는 나라는 유리하다. 응당 머무르지 않아야 하는데 머물거나, 혹은 이미 지나갔는데 또 다시 돌아와서 머물고 있으면 상응하는 나라의 영토가 확장될 징조이다. 그렇지 않으면 미녀와 재물을 얻는다.

만약 전성이 응당 머물러야 하는데 머무르지 않고, 이미 머물렀는데 다시 동서(東西)로 가면 상응하는 나라에 영토를 상실할 재앙이 생기게 되고, 그렇지 않으면 미녀와 재물을 잃는다. 이때에 거사를 일으키거나 군대를 동원해서는 안 된다. 전성이 오래 머무르면 상응하는 나라에 복(福)은 크고, 잠깐 머물면 복이 적다.

전성은 또 지후(地侯)라고 불리는데, 한 해의 수확을 주관한다. 매년 13과 112분의 5도를 운행하며, 28년만 하늘을 일주한다. 전성이 머무는 지방에 오성(五星) 모두 따라와서 같은 사(舍)에 모이면 지상에 상응하는 나라에 중후한 덕으로 천하를 얻을 수 있다. 예(禮), 덕(德), 의(義), 살육, 형벌이 모두 그 마땅함을 잃어버리면 전성은 이것 때문에 동요되고 불안정하게 된다.

전성이 일찍 출현하면 왕자는 불안하고 늦게 출현하면 전쟁에서 군대가 되돌아오지 못한다. 전성의 색깔이 누렇고, 아홉 개의 광망이 있으며, 오음과 황종궁(黃鐘宮, 궁조명)이 서로 배합한다. 만약에 전성이 성차를 잃어 2-3수(宿)를 초과하는 것을 영(嬴)이라고 하는데, 이때에는 군주의 명령이 실행되지 않고, 그렇지 않으면 큰 수해가 생기는 것을 암시하고 있다. 만약에 성차를 잃어 2-3수(宿) 뒤처지는 것을 축(縮)이라고 하는데, 이때에는 군왕에게 근심이 생기고 이 해에 음양이 조화롭지 못해 겨울에 춥지 않고 여름에 덥지 않거나 하늘이 찢어지고 땅이 동요하는 사건이 발생한다.

두수(斗宿)는 우아한 천제의 조묘(祖廟)이고,전성은 묘당이며 천자의 별이다.

.오행성의 움직임

목성과 토성의 만남은 내란과 기아 발생을 상징한다. 군주는 전쟁을 일으키면 안 되며 전쟁을 벌이면 반드시 패배한다. 목성과 수성의 만남은 도모하는 일을 끝내지 못하고 중도에 그만 두게 된다. 화성과 만나게 되면 가뭄이 생기는 것을 상징한다. 금성과 만나면 상사(喪事)와 수재가 일어나는 것을 상징한다. 금성이 남쪽에 있고 목성이 북쪽에 있으면 이를 빈모(牝牡)라고 한다. 오곡이 풍성하게 수확될 것을 상징한다. 금성이 북쪽에 있고 목성이 남쪽에 있으면 흉년이 든다.

화성과 수성이 만나는 것을 쉬(焠)라고 한다. 금성과 만나는 것을 삭(鑠)이라고 하고, 상사(喪事)를 예시하고 있는데, 이때 모두 큰일을 거행할 수 없으며, 적과 싸우면 크게 패배한다. 화성과 토성이 만나는 것을 우(優)라고 하고 서자가 대신의 자리를 대신하는 것을 상징한다. 또 크게 기근이 들고 전쟁에서 패배하고 군대가 패주하며 군대가 고립되어 갇히게 된다. 거사를 하면 크게 실패한다.

토성과 수성이 만나면 오곡이 잘 익지만 유통이 막히고 군대는 뒤집어 지고 상응하는 나라에서는 큰일을 일으키면 안 된다. 토성이 출현하면 국토를 상실하고, 토성이 사라지면 잃었던 국토를 회복한다. 토성과 금성이 만나면 질병이 생기고 내란이 생겨 국토를 상실하게 된다. 오성(五星) 중에 삼성(三星)이 만나는 곳에 상응하는 나라는 내외로 전쟁과 상사(喪事)가 발생하며 왕공(王公)이 바뀐다. 사성(四星)이 만나면 전쟁과 상사가 동시에 일어나고 군주는 우환이 생기고 백성들은 떠돌아다니는 재난이 있다. 오성이 만나면 세상이 바뀌고 왕조의 교체가 이뤄진다. 덕이 있는 자는 경사가 생기고 군주가 바뀌며 천하를 점유하고 자손들은 번창하게 된다. 덕이 없는 자는 재앙을 받고 멸망하게 된다. 오성이 모두 커지면 일도 커지게 되고, 작아지면 일도 작게 되는 것을 예시한다.

오성이 일찍 출현하는 것을 영(嬴)이라고 하고 영은 객성(客星)이다. 늦게 출현하는 것을 축(縮)이라고 하며 축은 주인별이 된다. 오성이 성차를 잃으면 하는 반드시 반응하게 되는데 북두의 표성(杓星)에 나타나게 된다. 행성이 동시에 사(舍)에 있으면 회합했다고 하고 서로 침범하면 투쟁한다고 하는데, 그 거리가 7촌 안에 있으면 재앙이 반드시 발생하는 것을 예시하고 있다.

오성의 색깔이 희고 둥글면 상사와 가뭄이 생기는 것을 예시한다. 오성의 색깔이 적색을 띄면서 둥글면 우환과 수재가 생기는 것을 표시한다. 오성의 색깔이 흑색을 띄면서 둥글면 질병이 생기고 사상자가 많은 것을 예시한다. 오성의 색깔이 누렇고 둥글면 길하다. 오성이 적색이고 광망이 생기면 적병이 나의 성을 침범하는 것을 예시한다. 오성이 황색이고 광망이 생기면 토지를 쟁탈하는 전쟁이 생기는 것을 예시한다. 오성이 백색이고 광망이 생기면 상사(喪事)가 생기는 것을 예시한다. 오성이 청색이고 광망이 생기면 군대에 우환이 생기는 것을 표시하고, 오성이 흑색이고 광망이 생기면 수재가 발생한다. 오성이 적색이고 광망이 생기면 굳게 지키며 적의 힘이 다하기 기다리면 군사의 일은 저절로 해결된다.

오성이 같은 색깔을 띠면 천하의 전쟁은 멈추고, 백성들은 안녕하고 창성된다. 봄에 바람이 불고 가을에 비가 내리며 겨울은 춥고 여름은 더운 것과 같이 계절에 정상적인 것과 그렇지 못한 것은 오성이 동요하는 모습에서 표출된다.

전성이 출현한 후에 120일이 지나면 서쪽으로 역행하고, 또 120일이 지나면 다시 또 동쪽으로 간다. 모두 합해 330일 이후에는 사라지고, 사라진 지 30일 만에 다시 동쪽에서 출현한다. 태세(太歲)는 갑인(甲寅)의 위치에 있으면 진성은 동벽수(東壁宿)에 있고,(이하 문구 아래에 빠진 것이 있다.) 고로 영실수(營室宿)에 있다고 말하는 것이다.

– 태백성(太白星): 금성

태양의 운행을 관찰하면 태백성의 위치를 판단할 수 있다. 오행설에 따라면 태백성은 오방중 서방과 배합하고 사계절 중에 가을에 속하며 십천간 중 경(庚), 신(辛)에 해당한다. 주살을 주관한다. 주살이 타당하지 않으면 하늘의 징계는 태백성을 통해서 표출한다. 태백성의 운행이 정상적이지 못하면 태백성이 지나는 사(舍)에 해당하는 나라의 길흉화복이 정해진다. 무릇 태백성이 출현한 후에 18사(舍)를 240일 동안 운행하다가 사라진다. 만약 동쪽에서 사라졌다가 11사를 130일 동안 운행한다. 서쪽으로 사라지면 3사를 16일 동안 잠복 운행한다. 그런 후에 다시 새롭게 출현한다. 응당 출현해야 하는데 출현하지 않고, 혹은 응당 사라져야 하는데 사라지지 않으면 모두 사(舍)를 잃었다고 한다. 이때에 상응하는 나라에는 군대가 격파되거나 반드시 그 나라의 왕좌가 찬탈되는 사건이 발생한다.

상원(上元) 역법에 따르면 인년(寅年, 섭제격의 해) 때에 태백성과 영실수(營室宿)는 새벽에 동쪽에서 출현하여 각수(角宿)에 이르러 사라진다. 그런 후에 영실수와 함께는 황혼 무렵에 서쪽에서 출현하여 각수에 이르러 사라진다. 다시 각수와 더불어 새벽에 동쪽에서 출현하여 필수(畢宿)에 이르러 사라진다. 다시 필수와 더불어 새벽에 동쪽에서 출현하여 기수(箕宿)에 이르러 사라진다. 그런 다음에 필수와 더불어 황혼 때 동시에 서쪽에서 출현하여 기수에 도달한 후에 사라진다. 다시 기수와 더불어 새벽에 동쪽에서 출현하여 유수(柳宿)에 이르러 사라진다. 그런 다음에 기수와 더불어 황혼 때에 서쪽에서 출현하여 유수에 이르러 사라진다. 다시 유수와 더불어 새벽에 동쪽에서 출현하여 영실수(營室宿)에 이르러 사라진다. 그런 다음에 유수와 더불어 황혼 때에 동시에 서쪽에서 출현하여 영실수에 이르러 사라진다.

무릇 동서로 출입하기를 다섯 차례씩을 하는 것을 일주(一周)로 삼고, 8년 220일이 지나면 다시 영실수와 더불어 새벽에 함께 동쪽에서 출현한다. 평균적으로 대략 1년에 한 차례 하늘을 일주하는 것이다.