서적소개

구운몽

김만중 / 민음사 / 2003.1.31

「구운몽」은 조선 중기의 전형적인 양반 사회의 이상을 반영한 본격적인 고전 소설이다.

또한 귀족 문학에서 평민 문학으로 넘어가는 과도기적인 작품이며 현실에서 꿈으로, 다시 현실로 돌아오는 환몽 구조를 바탕으로 한 몽자류 (夢字類) 소설의 효시이다.

– 서포 김만중이 지은 조선 중기의 대표적 고전소설

제목의 ‘구운(九雲)’은 주인공 성진과 팔선녀를 가리키며, 인간의 삶을 나타났다 사라지는 구름에 비유하고 있으니, ‘구운몽(九雲夢)’은 결국 이들 아홉 사람이 꾼 꿈이다.

이 작품에서는 인생무상, 일장춘몽, 즉 인생의 덧없음이라는 주제를 주인공 성진의 하룻밤 꿈을 통해 보여준다.

김만중의 「구운몽」은 오늘날에 이르기까지 환몽 구조를 가진 작품들의 원형이 되었으며 그 주제 또한 변함없는 감동과 교훈을 주는 고전 소설의 백미이다.

○ 목차

1. 권지일(卷之一)

2. 권지이(卷之二)

3. 권지삼(卷之三)

4. 권지사(卷之四)

작품해설 – 「구운몽」을 읽는 재미

작가연보

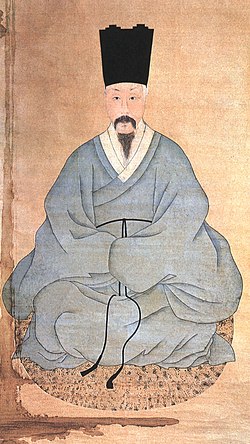

○ 저자소개 : 김만중 (金萬重, 1637 ~ 1692)

김만중 (金萬重, 1637년 3월 6일 / 음력 2월 10일 ~ 1692년 6월 14일 / 음력 4월 30일)은 조선 중기 문신 · 문학가이며, 자는 중숙 (重叔), 호는 서포 (西浦), 시호는 문효 (文孝)이다.

1665년 (현종 6) 정시 문과에 장원으로 급제한 뒤, 정언·수찬을 역임하였고 1671년 암행어사가 되어 경기·삼남의 민정을 살폈으며, 1675년 (숙종 1) 관작이 삭탈되기까지 헌납·부수찬·교리 등을 역임하였다.

1679년 (숙종 5) 다시 등용되어 예조참의 · 공조판서 · 대제학 · 대사헌 등을 지냈으나, 장숙의 일가를 둘러싼 언사 사건에 연루되어 선천으로 유배되었다.

1688년 (숙종 14) 풀려났으나 다시 탄핵을 받아 남해에 유배되어, 그곳에서 《구운몽》을 쓴 뒤 병사하였다.

시문에도 뛰어났고, 유복자로 태어나 효성이 지극해 어머니 윤씨를 위로하기 위하여 국문 소설을 많이 썼다고 하는데, 알려진 작품은 《구운몽》과 《사씨남정기》뿐이다.

《구운몽》은 전문을 한글로 집필한 소설 문학의 선구로 꼽힌다. 특히 그 구성은 선계(仙界)와 현실계(現實界)의 이중 구성을 택하였고, 불교적인 인생관을 형상화하였다.

주요 작품으로는 『사씨남정기』, 『서포만필』, 『구운몽』, 『서포집』, 『고시선』 등이 있으며, 특히 『구운몽』은 전문을 한글로 집필하여 한글 소설문학의 선구로 꼽힌다.

– 역자 : 송성욱

서울대학교 국어국문학과를 졸업하였고, 같은 과 대학원에서 석사 학위와 박사 학위를 취득. 서울대학교 규장각 특별연구원 역임. 가톨릭대학교 국어국문학과 교수로 재직 중이다. 저서로는 『한국 대하소설의 미학』, 『조선시대 대하소설의 서사문법과 창작 의식』 등이 있다.

○ 책 속으로

첫문장

천하에 이름난 산이 다섯 있으니, 동쪽의 태산(泰山), 서쪽의 화산(華山), 가운데의 숭산(崇山), 북쪽의 항산(恒山), 남쪽의 형산(衡山)이 그것이니 이를 일컬어 오악(五岳)이라 한다.

‘내가 흥을 타고 갔다가 흥이 다하여 돌아왔으니 내 무슨 관여함이 있으리오? 네 또 말하되, 인간 세상에서 윤회하는 꿈을 꾸었다 하니 이것은 인간 세상의 꿈이 다르다 함이라. 네 아직 꿈을 온전히 깨지 못하였도다. 장주(莊周)가 꿈에 나비 되었다가 나비가 다시 장주가 되니 무엇이 거짓이며 무엇이 진짜인지 분변하지 못했다. 성진과 소유가 누가 꿈이며 누가 꿈이 아니뇨?’

P. 72

네 아직 꿈을 온전히 깨지 못하였도다.

장주가 꿈에 나비 되었다가 나비가 다시 장주가 되니 무엇이 거짓이며 무엇이 진짜인지 분변하지 못했다.

성진과 소유가 누가 꿈이며 누가 꿈이 아니뇨?

○ 출판사 서평

서포 김만중이 지은 조선 중기의 대표적 고전소설.

조신 설화의 영향을 받아 입몽-꿈-각몽의 구조를 통해 ‘인생의 덧없음’이라는 주제를 전한다.

전체적으로 볼 때는 환몽구조이지만, 꿈 속의 삶은 영웅소설과 애정소설의 성격을 지닌다.

육관대사의 제자 ‘성진’은 술에 취해 팔선녀와 희롱한 죄로 인간 세상에 ‘양소유’란 인물로 환생한다.

양소유는 인간으로 태어난 팔선녀와 다시 만나 연을 맺고 입신양명한다.

2처 6첩을 거느리고 세상의 온갖 복락을 누리던 그는 어느날 문득 삶의 무상함을 깨닫고 생각에 잠긴다.

이후 찾아온 호승과의 문답 가운데 꿈에서 깨어난 그들은 육관대사의 가르침을 받고 극락세계로 돌아간다.

고등학교 교과서에도 일부가 실렸으며, 지금까지 여러 판본과 번역으로 발표된 바 있다.

이번 책은 한글 판본과 한문 판본을 두루 참고하여, 지나친 현대어 번역을 지양하고 옛글의 분위기를 살리고자 노력했다.

○ 등장 인물

– 현실

.성진 : 육관대사의 제자 중 한 명. 20세에 출가하여 부처의 제자가 되었다. 그러나 육관대사가 대신 보낸 용궁에서 용왕의 권유로 술을 마시고, 돌아오는 길에 팔선녀와 희롱하는 등 세속에 물든 자이다. 성진이 절에 돌아와서 부처님의 말씀이 아닌, 여자 생각이나 하는 꼴을 보고는 저승에서 힘이 센 역사들을 두 분이나 오도록 하여 부처님의 세계에서 추방한다.

.육관대사 : 서역(인도)에서 불법을 전파하기 위해 중국에 와 남악 형산에 절을 세우고 수많은 제자를 양성한다.

– 꿈

.성진 →양소유 : 자는 천리. 육관대사의 제자인 성진이 환생하여 태어났다. 다시 태어날 때는 자신이 성진이라는 의식이 있었지만 시간이 지나면서 잊어버린다. 아버지가 신선이 되어 승천해버리는 바람에 어머니 혼자 양소유를 길러낸다. 능력이 출중해서 장원 급제에 토번을 물리쳐 나라의 영웅이 되었으며, 재상에 오르고 2처 6첩을 거느린다.

.양 처사 : 양소유의 아버지로, 신선이며, 가족을 버리고 우화등선하러 집을 나간다.

.유 부인 : 양소유의 어머니.

– 여덟 선녀의 꿈 속에서의 이름

.진채봉 : 불심을 어지럽히는 죄를 짓고 인간으로 환생하게 된 팔선녀 중 한 명이다. 양소유가 과거를 보러 장안으로 상경하는 도중 가장 먼저 만나게 되는 팔선녀. 진나라 화주에서 모친을 일찍 여의고 부친을 홀로 모시고 있었다. 부친인 진 어사가 서울로 떠나 잠시 자리를 비워 진채봉이 혼자인 사이에, 산수를 즐기다 버드나무를 보며 시를 지어 읊는 양소유의 소리에 누각에서 봄잠을 자던 진채봉이 깨어 서로 눈이 맞는다.

.계섬월 : 천하의 청루삼절이라는 세 명기 중 하나로, “강남의 만옥연, 하북의 적경홍, 낙양의 계섬월”이라 불릴 정도로 기생으로서 널리 명성을 떨쳤다.

.정경패 : 대대로 정승을 한 높은 가문에서 태어났다. 정 사도의 딸. 재능과 미모, 양쪽 다 뛰어나다고 일컬어진다. 그러나 재상가의 처자인데다가 집안에 틀어박혀 외출을 안하기 때문에, 양소유가 정경패의 얼굴을 보기 위해 여장까지 해야 했고 난양공주가 정경패를 만나보려 할 때도 애를 먹는다. 특히 음률에 정통하여, 어머니인 최부인이 뛰어난 음악가를 데려와 정경패에게 그가 연주하는 곡조를 두루 평론하게 하여 풍류를 즐겼다. 이를 악용하여, 양소유가 정경패의 얼굴을 볼 계교를 짠다. 양소유가 여장을 하여 악공으로서 최부인을 찾아와 정경패의 얼굴을 보게 되는데, 도중에 이에 대해 눈치 채게 된 정경패는 얼굴이 붉어지며 뛰쳐나간다.

.가춘운 : 정경패의 시종으로 정경패와는 친구, 혹은 그 이상의 관계이다.

.적경홍 : 강남의 만옥연과 낙양의 계섬월과 함께 하북의 적경홍으로써, 천하의 청루삼절이라 일컬어지는 명기이다.

.이소화 : 난양공주라고도 한다. 당 황제의 여동생.

.심요연 : 양소유가 장군이 되어 토번 정벌을 위해 갔을 때 토번에서 보낸 자객이었으나, 천장에서 양소유를 노리다가 세숫대야에 비친 양소유를 보고 그만둔다.

.백능파 : 동정호 용왕의 딸.

– 그 외

.월왕 : 황제의 동생이며 이소화의 작은 오빠.

.만옥연 : 월왕의 첩으로, 연회에서 백능파의 곡을 똑같이 연주한다.

.두운선 : 월왕의 첩.

.설교아 : 월왕의 첩.

.해연연 : 월왕의 첩.

○ 부록 : 구운몽 (九雲夢) – 조선 숙종 때 김만중 (金萬重)이 지은 고전소설

– 구성 및 형식

이본에 따라 1책부터 4책까지 분량이 다양하다. 1725년 (乙巳年, 영조 1)에 간행된 금성판 (錦城板) 한문목판본을 비롯하여 국문방각본 · 국문필사본 · 국문활자본 · 한문필사본 · 한문현토본 등 50여종이 넘는 많은 이본이 전한다.

– 내용

김만중은 노론 벌열층 (閥閱層)의 일원이라는 자신의 처지에 어울리지 않게 당시로서는 이단시되던 불교나 패서 (稗書) 등에 큰 관심을 보였는데, 이러한 점이 소설을 지을 수 있었던 요인이었다고 생각된다.

작자의 종손인 김춘택 (金春澤)은 김만중이 속언 (俗言)으로 많은 소설을 지었다고 하였으나, 지금은 「남정기(南征記)」만 뚜렷이 남아 있을 뿐이다.

이규경 (李圭景)의 『오주연문장전산고』의 「소설변증설 (小說辨證說)」에 의하면, 김만중이 귀양지에서 어머니 윤씨부인의 한가함과 근심을 덜어주기 위하여 하룻밤 사이에 이 작품을 지었다고 한다.혹은 중국에 사신으로 가게 된 김만중이 중국소설을 사오라 한 어머니의 부탁을 잊어버려 돌어오는 길에 부랴부랴 이 작품을 지어 드렸다는 이야기가 그의 집안에서 전해지고 있다. 이 경우에도 어머니를 위하여 속성으로 지었다는 점은 마찬가지이다.

이규경은 특히 이 작품이 김만중이 귀양갔을 때 지어졌다고 하였는데, 그 정확한 시기는 알 수 없다. 즉 그가 장희빈 (張嬉嬪)의 아들 이윤 (李昀)을 세자로 책봉하는 것에 반대하다 선천에 귀양간 숙종 14년 (1688)인지, 아니면 장희빈이 인현왕후 (仁顯王后) 대신 왕후로 책봉된 기사환국으로 숙종 15년에 남해로 귀양갔을 때인지가 확실하지 않다.

근래에 『서포연보 (西浦年譜)』 (일본 天理大學 소장)가 출현함으로써 일단 선천 귀양시기로 확실해졌으며, 그 완성은 남해 귀양시기로 추정된다.

이재 (李縡)가 「구운몽」의 대지(大旨)를 인생의 부귀공명이 일장춘몽이라는 데 둔 바와 같이, 「구운몽」의 주제 역시 대승불교의 중심인 금강경의 ‘공 (空)’에 있다.

공은 표면적으로는 인생만사를 부정하는 데 있는 것 같지만 이면적으로는 인생만사를 역설적으로 수용하는 것이라고 생각할 때, 「구운몽」은 『금강경』이 소설화된 하나의 작품이라고 생각된다.

내용은 다음과 같다. 중국 당나라 때 남악 형산 연화봉에 서역으로부터 불교를 전하러 온 육관대사가 법당을 짓고 불법을 베풀었는데, 동정호의 용왕도 이에 참석한다. 육관대사는 제자인 성진을 용왕에게 사례하러 보낸다. 이때 형산의 선녀인 위부인이 팔선녀를 육관대사에게 보내 인사드렸다.

용왕의 후대로 술이 취하여 돌아오던 성진은 연화봉을 구경하며 돌아가던 팔선녀와 석교에서 만나 서로 말을 주고 받으며 희롱한다. 선방에 돌아온 성진은 팔선녀의 미모에 도취되어 불문의 적막함에 회의를 느끼고 속세의 부귀와 공명을 원하다가 육관대사에 의하여 팔선녀와 함께 지옥으로 추방된다.

성진은 회남 수주현에 사는 양처사의 아들로 태어났는데, 양처사는 신선이 되려고 곧 집을 떠났다. 아버지 없이 자란 양소유는 15세에 과거를 보러 경사로 가던 중 화음현에 이르러 진어사의 딸 채봉을 만나 서로 마음이 맞아 자기들끼리 혼약한다.

그때 구사량 (九士良)이 난을 일으켜 양소유는 남전산으로 피신하였는데, 그곳에서 도사를 만나 음률을 배운다. 진채봉은 아버지가 죽은 뒤 관원에게 잡혀 경사로 끌려간다.

이듬해 다시 과거를 보러 서울로 올라가던 양소유는 낙양 천진교의 시회 (詩會)에 참석하였다가 기생 계섬월과 인연을 맺는다. 경사에 당도한 양소유는 어머니의 친척인 두련사의 주선으로 거문고를 탄다는 구실로 여관 (女冠)으로 가장하여 정사도의 딸 경패를 만나는 데 성공한다.과거에 급제한 양소유는 정사도의 사위로 정해졌는데, 정경패는 양소유가 자신에게 준 모욕을 갚는다는 명목으로 시비 가춘운으로 하여금 선녀처럼 꾸며 양소유를 유혹하여 두 사람이 인연을 맺도록 한다.

이때 하북의 세 왕이 역모하려 하니 양소유가 절도사로 나가 이들을 다스린다. 돌아오는 길에 계섬월을 만나 운우 (雲雨)의 정을 나누었는데, 이튿날 보니 하북의 명기 적경홍이었다. 두 여자와 후일을 기약하고 상경하여 예부상서가 되었다.

한편 진채봉은 서울로 잡혀온 뒤 궁녀가 되었는데, 어느날 황제가 베푼 주석에서 양소유를 보고 그 환선시 (紈扇詩)에 차운 (次韻)하여 애타게 된다. 까닭을 물어 진채봉과 양소유의 관계를 알게 된 황제는 이를 용서하고, 누이인 난양공주는 후에 진채봉과 형제의 의를 맺는다.

양소유는 어느날 밤에 난양공주의 퉁소소리에 화답한 것이 인연이 되어 부마로 간택되지만, 양소유는 정경패와의 혼약을 이유로 이를 물리치다가 옥에 갇힌다.그 때 토번왕이 쳐들어와서 양소유가 대원수가 되어 출전한다. 진중에서 토번왕이 보낸 여자자객 심요연과 인연을 맺게 되고, 심요연은 자신의 사부에게 돌아가면서 후일을 기약한다.

양소유는 백룡담에서 용왕의 딸인 백릉파를 도와주고 그녀와 또 인연을 맺는다. 그 동안 난양공주는 양소유와의 혼약이 물리침을 당하여 실심에 빠진 정경패를 만나보고, 그 인물에 감탄하여 형제가 되어 정경패를 제1공주인 영양공주로 삼는다.

토번왕을 물리치고 돌아온 양소유는 위국공에 봉하여지고, 영양공주 · 난양공주와 혼인한 후, 진궁녀와 또 만나 동침하는 가운데 진채봉임을 확인하게 된다.

양소유는 고향으로 노모를 찾아가 경사로 모시고 오다가 낙양에 들러 계섬월과 적경홍을 데리고 오니, 심요연과 백릉파도 찾아와 기다리고 있었다. 그 뒤 양소유는 2처6첩을 거느리고 일가 화락한 가운데 부귀공명을 누리며 살아간다.

생일을 맞아 종남산에 올라가 가무를 즐기던 양소유는 역대 영웅들의 황폐한 무덤을 보고 문득 인생의 무상함을 느끼고 비회에 잠긴다.

이에 9인이 인간세계의 무상과 허무를 논하며, 장차 불도를 닦아 영생을 구하자고 할 때, 호승이 찾아와 문답하는 가운데 꿈에서 깨어나 육관대사의 앞에 있음을 알게 된다.

본래의 성진으로 돌아와 전죄를 뉘우치고 육관대사의 가르침을 받고 있는데, 팔선녀가 찾아와 대사의 가르침을 구한다. 이에 대사가 설법을 베푸니, 성진과 팔선녀는 본성을 깨우치고 적멸 (寂滅)의 대도를 얻어 극락세계에 돌아갔다.

– 의의와 평가

이 작품의 기본설정은 주인공이 현실에서 이루지 못한 뜻을 꿈 속에서 실현하다가 다시 현실로 돌아와 꿈 속의 일이 허망한 한바탕의 꿈이라는 것을 깨닫는다는 것이다. 이는 김시습 (金時習)의 「남염부주지 (南炎浮洲志)」 같은 몽유소설 (夢遊小說)에서도 나타났다. 그러나 꿈 속에서 이룬 욕망성취가 오히려 허망하고, 꿈에서 깨어나서야 비로소 진정한 화합이 이루어진다고 한 점은 다른 몽유소설에서 볼 수 없었던 것이다.

또한, 몽유소설과는 달리 꿈 속의 주인공인 양소유의 삶이 ‘영웅의 일생’에 따라 전개된다. 그러나 투쟁이 약화되는 대신 남녀의 만남이 큰 비중을 차지한다는 점에서 영웅소설의 일반적인 양상과는 거리가 있다. 결국, 「구운몽」은 몽유소설과 영웅소설을 변형시켜 결합한 작품이라 하겠다.

한편, 「구운몽」은 현실 – 꿈 – 현실로 바뀌는 과정, 양소유가 8명의 여인과 만나고 헤어지는 과정을 묘미있게 꾸며 독자를 사로잡았다. 또한, 8명의 여인이 각기 개성을 갖추도록 배려를 하면서, 작품에 등장하는 환경 · 인물 · 심리를 우아하고 품위있는 문체를 활용하여 세밀하게 묘사해 놓은 것에서 작자의 뛰어난 창작력을 엿볼 수 있다.

그래서 소설적 흥미를 유지하고, 품격을 높이며, 사상적 깊이를 가지도록 하여 유식한 계층까지도 독자로 끌어들일 수 있는 기반을 마련하였다.

「구운몽」은 이후의 소설에 커다란 영향을 미쳐 「구운몽」 자체를 늘리거나 축소하여 개작한 작품이 계속 나왔을 뿐만 아니라, 「구운몽」과 같은 설정을 하면서 다른 사건을 결합시킨 작품들도 대거 등장하였다.

그러므로 「구운몽」은 고소설 창작에 전형적인 모범을 제시하여 소설사의 획기적인 전환을 마련하였다고 할 수 있어, 「춘향전」과 더불어 고소설 중에서 대표적인 작품으로 평가된다.

「구운몽」에 관한 연구는 여러 방향에서 이루어져 왔는데, 먼저 원본을 확정하는 작업이 선행되었다. 김태준 (金台俊)은 「구운몽」도 「남정기」의 경우와 마찬가지로 김만중이 국문으로 창작한 것을 김춘택이 한문으로 번역하였을 것이라고 단정하였다.

정규복 (丁奎福)은 국문 원작설에 의문을 제기하여, 한문 ‘을사본’의 모본이며 최고본 (最古本)이라는 한문 ‘노존본 (老尊本)’을 발견하였다.

이에 의해 이전까지 원본에 가깝다고 추정해 온 국문 ‘서울대학본’ 및 국문 ‘노존본’이 한문 ‘노존본’과 같은 계통이며, 이의 번역본임을 증명하고 한문 원작설을 주장하였다.

더구나 「구운몽」은 텍스트의 연구를 통하여, 한문본이 노존본 (1725년 이전)에서 을사본 (1725)으로, 을사본은 다시 계해본 (癸亥本, 1803)으로 형성되었음이 밝혀졌다.

이에 따라 국문본도 노존본 계통의 국역본 (國譯本), 을사본 계통의 국역본, 계해본 계통의 국역본 등으로 분류된다. 아울러 서포문중설화 (西浦門中說話)가 밑받침되어 「구운몽」의 한문 원작설이 뒷받침되고 있다.

그런데 「구운몽」의 한문본과 국문본의 비중이 거의 같다는 점은 계층과 성별의 구분을 넘어서 「구운몽」이 수용될 수 있었다는 사실을 반영하는 것이어서, 「구운몽」은 어느 부류의 독자층이라도 인정할 수 있는 공동의 소설적 규범을 개발하는 데 선구적인 구실을 하였다고 추정할 수 있다.

「구운몽」의 주제 또는 사상에 관하여는 여러 연구에서 논란이 거듭되었다. 우선 주장된 바는 「구운몽」에는 삼교화합사상이 나타난다는 것이다. 게일 (Gale, J.)이 「구운몽」을 영역할 때 서문을 쓴 스콧 (Scott, R.)은 「구운몽」에는 “유교 · 불교 · 도교 사상이 섞여 있다.”고 하였다.

김태준은 작품의 여러 장면에서 나타나는 민간신앙에서 유 · 불 · 선 삼교의 화합사상을 엿볼 수 있다고 하였다. 주왕산 (周王山)은 유교의 현실주의, 불교의 은둔사상, 도교의 향략주의가 나타나 삼교가 “혼연히 일치된 소설”이라고 하였다.

또, 이명구 (李明九)는 양소유는 유교를, 성진은 불교를, 팔선녀는 도교를 각기 표상하고 있어, 「구운몽」에는 “유 · 불 · 선 세 가지의 인생관이 나타나 있다.”고 하였다.

이러한 삼교화합설에 대하여 김만중의 불교에 대한 심취나 작품에 나타나는 불교적 성향을 들어 「구운몽」에 나타난 사상은 오로지 불교사상뿐이라는 주장이 대두되었다. 박성의 (朴成義)는 「구운몽」이 불교적인 제행무상관 (諸行無常觀)을 사상적 배경으로 “인생무상을 주제로 한” 작품이라고 하였다.

그런데 「구운몽」이 나타내는 사상은 불교사상 중에서도 공사상 (空思想)이라는 견해가 제시되었다. 정규복에 따르면, 성진은 팔선녀로 인하여 미(迷)하였다가 유교적인 부귀공명의 환(幻)을 통하여 육관대사 앞에서 각(覺)한 성진으로 되돌아갔으니, 이는 미에서 환을 통하여 각인 진공묘유 (眞空妙有)의 경지에 도달하는 과정을 담고 있는 “금강반야바라밀경을 중심으로 한 공사상과 대응된다.”는 것이다.

성현경 (成賢慶)은 “넓게는 불교사상, 좁게는 공사상이 서포적으로 변용, 굴절되어 나타났다.”고 하였다. 정주동 (鄭柱東)은 “불교사상 중에서도 『금강경』의 공사상, 곧 공즉시색 (空卽是色) · 색즉시공 (色卽是空)의 진공묘유 사상을 토대로 하고 있다.”는 견해를 밝힌 바 있다.

설성경은 “「구운몽」에서는 대승불법이 강조되고, 이는 금강경의 공사상을 통하여 구현된다.”고 하여 성현경, 양주동과 마찬가지로 정규복의 금강경이 바탕이 된 공사상을 되풀이하고 있다.

공사상설에 대하여 김일렬 (金一烈)은 「구운몽」이 금강경의 중심사상인 공사상을 투영하려 하였으나, 그 결과는 “공사상의 본격적인 차원”에 이르지 못하였음을 지적하였다.

「구운몽」의 현실부정은 각자의 관념적인 도피이며, 이는 공사상의 한 단계로서 공사상만의 것이 아니고, 불교사상 일반의 것으로 그 초보단계에 불과하다는 것이다.

조동일 (趙東一)은 “성진이 금강경 사상의 높은 차원의 것을 실행하지는 않았고, 다른 방법으로 그 사상이 작품에 나타나 있는 것도 아니다.”라고 하면서 공사상설을 비판하였다. “상(相)이 있는 것은 허망하다라는 정도의 생각은 불교의 기본적인 전제이기에 불교사상설이 오히려 실상에 부합된다.”는 것이다.

그러나 정규복은 「구운몽」의 종결 부분에 등장하는 육관대사와 성진의 문답에서 성진의 꿈 (양소유)과 인간 (성진)의 2분법을 깨뜨리고 성진과 양소유, 몸과 꿈, 장주와 호접의 1분법으로 되돌리는 것을 중심으로 하여, 「구운몽」의 주제와 사상은 다시 『금강경 (金剛經)』이 바탕이 된 공관 (空觀)의 미학임을 재확립하였다.

「구운몽」을 비교문학적 시각에서 다룬 연구로는 정규복의 업적이 대표적이다. 「구운몽」에 나타나는 환몽구조 (幻夢構造)의 가장 오래된 것은 인도에서 형성된 ‘사라나비구 (娑羅那比丘)’ (雜寶藏經)이다. 이것이 육조시대에 중국에 들어와 당나라 때에 나온 「침중기 (枕中記)」 · 「남가태수전 (南柯太守傳)」 · 「앵도청의 (櫻桃靑衣)」 등과 같은 전기소설 (傳奇小說)에 지대한 영향을 미쳤다.

이들 작품이 다시 우리나라에 수용되어 「구운몽」 창작의 배경을 이루었다고 할 수 있다. 「구운몽」은 일본으로 건너가 메이지시대[明治時代]에 고미야마 [小宮山天香]에 의하여 「무겐[夢幻]」으로 번안되기도 하였다. 즉 환몽구조는 인도에서 중국·한국·일본으로 전파되었다고 할 수 있다.

그러나 인도불경의 ‘사라나비구’는 설화형태에 지나지 않고, 당대의 전기소설은 소설의 초기형태에 불과하지만, 「구운몽」은 완전한 소설이라는 점이 다르다. 일본으로 건너간 「구운몽」은 더 발전된 모습을 보이지 못하고 번안물에 머물렀을 뿐이다.

이러한 점에서 「구운몽」이 동양문학권 내에서 차지하는 독특한 위치를 가늠할 수 있다. 또한, 「구운몽」은 『삼국지연의 (三國志演義)』나 『태평광기 (太平廣記)』 및 『서유기 (西遊記)』의 영향도 받았다.

한편, 국내의 다른 작품과의 대비연구도 활발하게 이루어졌는데, 이상택은 「구운몽」이 초월주의적 세계관을 반영한다면, 「춘향전」은 현실주의적 세계관을 반영한다고 하였다.

성현경은 「구운몽」이 「옥련몽 (玉蓮夢)」 (옥루몽)을 낳게 한 모태가 된 작품이라고 하였다. 그 외에 「구운몽」의 ‘여장탄금 (女裝彈琴)이야기’로도 그 이야기를 기조로 한 「임호은전」 · 「장국진전」 · 「김희경전」 · 「옥선몽」 등에 많은 영향을 주었다.

그리고 김병국 (金炳國)은 분석심리학적 방법론을 적용하여 작품의 내면에 감추어진 의미를 찾고자 하였고, 이능우 (李能雨)는 작품 속의 성적 (性的) 상징물들을 분석하였다. 김열규(金烈圭)는 기호론적 방법론으로 작품에 나타난 ‘이산 (離散)’과 ‘회동 (會同)’이라는 구조를 시도하였다.

크리스천라이프 편집부