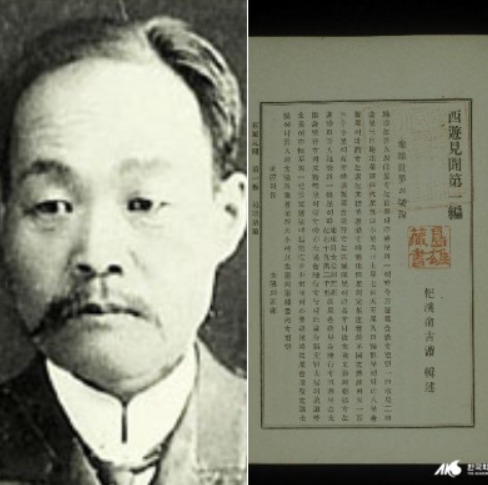

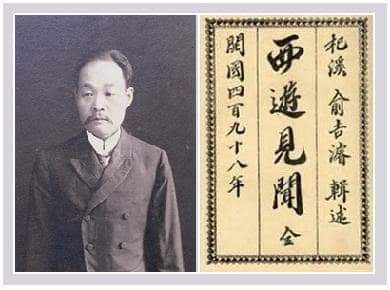

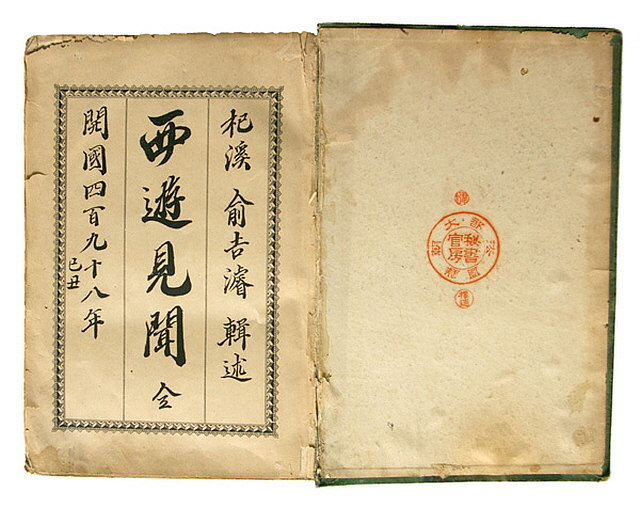

유길준 (兪吉濬, 1856 ~ 1914)의 서유견문 (西遊見聞)

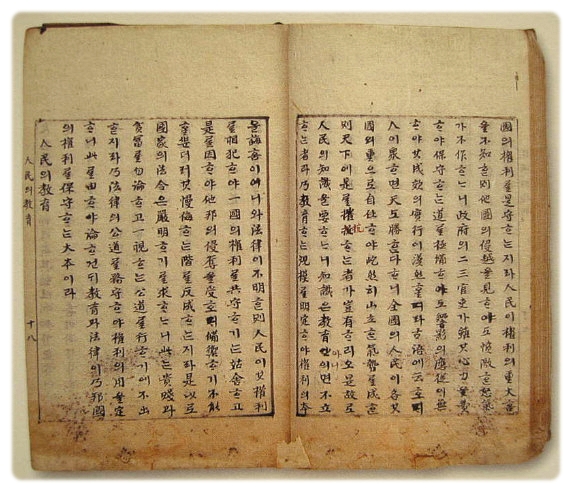

서유견문 (西遊見聞)은 조선후기부터 일제강점기까지 생존한 개화사상가이자 정치인 유길준 (兪吉濬, 1856년 11월 21일 ~ 1914년 9월 30일)이 서양 견문 후 1889년 완성한 국한문 혼용체의 역사서이다.

○ 서유견문 (西遊見聞) 개관

서유견문 (西遊見聞) 은 근대 한국의 첫 번째 서양 소개서이며 일본과 미국에 유학하고 유럽을 경유하여 여행한 바 다양한 서양 체험과 개화 사상을 담은 책이다. 이책에서 맹인원과 치아원, 아인원 등을 소개하였는데 이는 서구의 특수교육을 우리나라에 소개한 최초의 문헌이 된다.

- 개설

이 책은 제목에서 느껴지는 것과 같은 단순한 서구기행문이 아니라, 서구의 ‘근대’모습을 보고 우리의 근대를 어떻게 건설할 것인가를 정치 경제 법률 교육 문화 등 각 부문의 구체적인 내용과 그 방법론을 체계적으로 제시한 ‘근대화 방략서’이라고 할 수 있다.

1888년 박영효가 지은 「조선국 내정에 관한 건백서」 (『일본외교문서』 21권, 292∼311면)에서 국정개혁 구상을 밝히고 있지만 그 분량과 내용의 심도에서 『서유견문』에 미치지 못하고 있다. 따라서 『서유견문』은 한국 최초의 체계적인 근대화서적이라고 할 수 있다.

- 서지사항

국한문혼용체로 556면. 갑오경장 기간 중인 1895년 일본의 교순사 (交詢社)에서 간행. 현재 유길준전서편찬위원회에서 펴낸 『유길준전서』 (일조각, 1971) 전5권 중 제1권으로 전해지고 있다.

- 내용

이 책은 서문에서 밝히고 있듯이 1882년 여름 한국 최초의 일본 유학생으로 일본에 체류하던 중 구상되기 시작하였다. 당시 그는 일본이 30년 만에 부강을 이룬 원인이 서구의 제도와 법규를 모방한 것이 십중팔구라는 사실을 알게 되었다.

이에 서구의 진상을 알아야 되겠다고 생각하던 차에 조선정부가 구미제국과 조약을 맺기로 했다는 소식을 듣고 구미 각국 등 바깥 세상에 대한 견식을 넓힐 목적으로 책을 쓰기로 작정하였다.

또한 당시 일본에서 그의 스승 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)가 지은 『서양사정』이 베스트셀러가 되어 일본국민의 개화 계몽에 절대적인 영향을 미치고 있는 것을 보고 자신도 그와 같은 책을 써보기로 결심하였다. 그러나 임오군란 발발을 계기로 서둘러 귀국, 작업이 일시 중단되었다가 실제 집필은 미국 유학 후 연금 기간 중인 1887년부터 본격적으로 진행되었다.

한미수호통상조약 체결 후 1883년 7월 미국에 파견된 보빙사(報聘使)의 정사 민영익(閔泳翊)의 수행원으로 동행해 미국에 유학한 유길준은 1884년 갑신정변의 소식을 듣고 원래 계획했던 대학진학을 포기한 채 1885년 6월 귀국하였다. 그러나 귀국하자마자 포도청에 감금되고 두 달 만에 우포대장 한규설(韓奎卨)의 집에 유폐된다.

이는 갑신정변 후 청국이 적극적으로 조선의 내정에 간섭하고 개화파를 탄압하고 있던 상황에서 그의 재능을 아낀 고종과 한규설 등이 그를 보호 활용하기 위해 내린 특단의 조치였다.

1887년 가을, 민영익의 배려로 그의 별장인 취운정(지금의 가회동에 위치)으로 옮긴 유길준은 심적인 안정을 찾고 시간적 여유를 얻게되자 원고를 재정리 집필하기 시작하였다.

이 과정에서 그는 틈틈이 써 둔 원고 외에 각종 외국서적을 번역해 인용 또는 참고하였다. 특히 『서양사정』과 제목과 내용이 일치하거나 비슷한 점이 많은 점으로 미루어 이를 가장 많이 활용했음을 알 수 있다.

이 외에도 포셋(Henry Fawcett)의 『부국책』과 휘튼 (Henry Wheaton)의 『만국공법』 등도 인용한 흔적이 보인다.

『서유견문』의 원고는 1889년 늦봄에 완성되었으나 여전히 연금 상태라 출판을 하지 못하고 있다가, 1894년 갑오경장 기간 중 일본에 보빙사의 일원으로 가면서 원고를 가져가 후쿠자와가 설립한 교순사에서 발간하였다 (1895년 4월 25일).

그는 1000부의 책을 찍어 판매하지 않고 정부고관을 비롯한 당시의 유력자들에게 기증함으로써 자신이 주도하던 갑오개혁의 필요성과 정당성을 홍보하는데 주력하였다.

전 20편으로 이루어진 『서유견문』은 크게 서론, 본론, 결론, 그리고 보론의 네 부분으로 구분될 수 있다. 서론은 제1∼2편으로 세계의 지리를 기술하고 있다.

세계의 산·강·바다의 높이나 깊이 등을 포함해 지나치게 상세하리만큼 세계의 지리를 다루고 있는 이유는 한마디로 “세계는 넓다. 중국이 세계의 중심이 아니다.”라는 웅변으로 읽혀진다. 개화 또는 근대화의 출발은 전통의 중국 중심 세계관에서 벗어나는 것에서부터 시작되어야 한다고 믿었기 때문이다.

본론은 제3편 「방국의 권리」부터 14편 「상고의 대도」까지 이다. 여기에서는 국제관계·정치체제·인민의 권리·법률·교육·상업·조세·화폐·군대·종교·학술 등 각 분야의 근대적 개혁의 내용을 상술하고 있다.

결론은 제14편 뒷부분 「개화의 등급」이다. 여기에서는 개화의 개념과 그 방법론을 논하고 있다. 이 글은 당초에는 없었는데, 출판 직전, 갑오경장을 주도하는 시점에서 개혁의 구체적인 방법과 의지를 담아 삽입한 것으로 보인다.

제15편부터 제20편까지는 보론으로, 서양의 풍물을 소개하는 기행문이다. 혼례·장례·의복과 음식·오락·병원·교도소·박람회·증기차 등과 서양 대도시의 모습을 묘사하고 있다. 이 부분은 거의 전부 후쿠자와의 『서양사정』을 그대로 옮기고 있다.

- 의의와 평가

『서유견문』에 나타난 유길준의 ‘근대화론’의 특징은 전통의 장점을 살리고 전통의 단점을 서구의 장점의 도입으로 보완하는 ‘취장보단(取長補短)’과 전통과 근대의 중용적 입장을 견지하고 있다. 하지만 유교의 오륜에 바탕 한 윤리 외에는 모두 변혁의 대상으로 간주함으로써 ‘동도서기론’과 구분된다.

1896년 국왕 고종의 아관파천으로 유길준이 일본에 망명함에 따라 『서유견문』 역시 출간된 지 10개월도 채 안되어 자유롭게 유포되지 못하는 불운을 겪게 된다. 그럼에도 불구하고 『서유견문』은 시의에 합당해 쓰일만한 서적으로 인식되어 공립소학교 혹은 사립학교의 교과서로 활용되기도 하였다.

또한 『독립신문』·『황성신문』 등에 원문 그대로 인용되거나 그 논지가 실리기도 했으며, 이승만, 안창호를 비롯한 지식인 정치가 계몽운동가들에게도 탐독됨으로써 개화사상을 보급하고 개화운동을 발전시켜 나가는데 크게 기여하였다.

이 책의 또 하나의 특징은 국한문혼용체를 사용해 한국의 문자생활에 중대한 변화를 가져왔다는 것이다. 기존의 한문 위주의 문자생활이 일반인들에게 어려울 뿐만 아니라 중국 중심의 종속관계를 유지시키는 한 원인이라고 보았다. 그리하여 우리 글인 한글 사용을 장려함으로써 국민 모두가 쉽게 이해할 수 있게 하는 한편 중국으로부터의 자주자립을 실천하고자 하였다.

그러한 맥락에서 『서유견문』에는 중국의 연호가 아닌 조선의 개국연호를 쓰고 있다. 한글 보급을 확대하려는 그의 의지는 나중에 최초의 국어문법책인 『조선문전(朝鮮文典)』·『대한문전(大韓文典)』(1909)의 출판으로 이어졌다.

○ 저자 유길준 (兪吉濬, 1856 ~ 1914)

유길준 (兪吉濬, 1856년 11월 21일 ~ 1914년 9월 30일)은 조선 후기의 문신이자 외교관, 작가이며 대한제국의 정치가 · 개화 사상가 · 계몽운동가이다. 본관은 기계 (杞溪)이고 자는 성무 (聖武, 盛武), 호는 구당 (矩堂), 천민 (天民), 구일 (矩一)이다.

- 생애 및 활동

어려서부터 아버지와 외할아버지 이경직(李敬稙) 등에게 한학을 배웠다.

1870년 (고종 7) 박규수 (朴珪壽)의 문하에서 김옥균 (金玉均) · 박영효 (朴泳孝) · 서광범 (徐光範) · 김윤식 (金允植) 등 개화 청년들과 실학 사상을 배우면서, 위원 (魏源)의 『해국도지 (海國圖志)』와 같은 서적을 통해 해외 문물을 습득하였다.

1881년 박규수의 권유로 어윤중 (魚允中)의 수행원으로 조사시찰단 (朝士視察團, 이칭별칭: 신사유람단)에 참가, 우리나라 최초의 일본 유학생이 되었다. 이 때 일본의 문명개화론자인 후쿠자와 [福澤諭吉]가 경영하는 게이오의숙 [慶應義塾]에서 유정수 (柳定秀)와 함께 수학하였다.

유길준은 한국·중국·일본 등 동양 삼국의 단결을 목적으로 조직된 흥아회 (興亞會)에도 참가해 일본의 학자 및 정치가들과 교유하였다. 1882년 임오군란이 일어나자 민영익 (閔泳翊)의 권유로 학업을 중단하고, 1883년 1월에 귀국하였다.

통리교섭통상사무아문 (統理交涉通商事務衙門)의 주사 (主事)에 임명되어 한성판윤 박영효가 계획한 『한성순보』 발간 사업의 실무 책임을 맡았다. 그러나 민씨척족 세력의 견제로 신문 발간사업이 여의치 않자 주사직을 사임하였다.

그 해 7월 보빙사 (報聘使) 민영익의 수행원으로 미국으로 건너갔다. 그 곳에서 일본 유학 때에 알게 된 생물학자이며 다윈 (Darwin, C.)의 진화론을 처음으로 일본에 소개한 매사추세츠주 세일럼시의 피바디박물관장인 모스 (Morse, E. S.)의 개인지도를 받았다.

1884년 가을 담머 [대학예비] 고등학교 (Governor Dummer Academy)에서 수학, 우리나라 최초의 미국 유학생이 되었다.

1884년 갑신정변이 실패했다는 소식을 듣자, 12월에 학업을 중단하고 유럽 각국을 순방한 뒤 1885년 12월 귀국하였다.

그러나 갑신정변의 주모자인 김옥균·박영효 등과 친분관계가 있었다 하여 개화파의 일당으로 간주되어 체포되었다. 한규설 (韓圭卨)의 도움으로 극형을 면하고 1892년까지 그의 집과 취운정에서 연금생활을 하면서 『서유견문 (西遊見聞)』을 집필, 1895년에 출판하였다.

국한문혼용체로 서술된 이 책에서 서양의 근대 문명을 한국에 본격적으로 소개하는 한편, 한국의 실정에 맞는 자주적인 개화, 즉 ‘실상개화 (實狀開化)’를 주장하였다. 개화를 인간사회가 ‘지선극미 (至善極美)’한 상태에 도달하는 것이라고 정의하였다.

또한 역사는 미개화·반개화·개화의 단계를 거쳐 진보한다는 문명진보 사관 (文明進步史觀)을 제시하였다. 유길준의 문명진보 사관은 종래의 상고주의 사관 (尙古主義史觀)을 비판해 문명의 진보를 주장했다는 점에서 커다란 의의를 지닌다.

유길준의 개화사상은 실학의 통상개국론 (通商開國論), 중국의 양무 (洋務) 및 변법론 (變法論), 일본의 문명개화론, 서구의 천부인권론 (天賦人權論) 및 사회계약론 (社會契約論) 등의 영향을 받아 형성되었다.

구체적 내용으로는 ‘군민공치 (君民共治),’ 즉 입헌군주제의 도입, 상공업 및 무역의 진흥, 근대적인 화폐 및 조세제도의 수립, 근대적인 교육제도의 실시 등을 들 수 있다. 유길준의 개화사상에 나타난 이러한 개혁론은 갑오개혁의 이론적 배경이 되었다.

유길준은 1894년 동학농민운동을 계기로 한 청일전쟁의 발발과 동시에 수립된 친일내각에 참여, 외아문참의겸군국기무처회의원 (外衙門參議兼軍國機務處會議員) · 의정부도헌 (議政府都憲) · 내각총서 (內閣總書) · 내무협판 (內務協辦) 등의 요직을 지내면서 갑오개혁의 이론적 기초를 제공하였다.

1895년 10월에 을미사변 후 이 사건의 뒷수습을 위해 일본 공사 이노우에 [井上馨]와 접촉하였다. 내부대신이 되어 단발령을 강행하여 보수적인 유림과 국민들로부터 반감을 사기도 하였다. 1896년 2월 아관파천 (俄館播遷)으로 친일내각이 붕괴되고 친러내각이 수립되자, 일본으로 망명하였다.

일본육군사관학교 출신의 한국인 청년장교들이 조직한 일심회 (一心會)와 연결, 쿠데타를 기도했으나 실패하였다. 이 음모가 양국간의 외교 분규로 비화되자 일본 정부에 의해 오가사와라섬 [小笠原島]에 유폐되었다. 1907년 고종이 폐위된 뒤 귀국해 흥사단 부단장, 한성부민회 (漢成府民會) 회장을 역임하였다.

계산학교 (桂山學校) · 노동야학회 (勞動夜學會) 등을 설립해 국민 계몽에 주력하는 한편, 국민경제회 (國民經濟會) · 호남철도회사 · 한성직물주식회사 등을 조직해 민족산업의 발전에도 힘을 쏟았다.

1909년에는 국어문법서인 『대한문전 (大韓文典)』을 저술, 간행하였다.

1910년에 훈일등태극대수장 (勳一等太極大綬章)을 받았다.

일진회의 한일합방론에 정면으로 반대했으며, 국권상실 후 일제가 수여한 남작의 작위를 거부하였다.

『서유견문 (西遊見聞)』· 『구당시초 (矩堂詩抄)』· 『대한문전』· 『노동야학독본 (勞動夜學讀本)』 등이 있으며, 1971년에 유길준전서 편찬위원회가 구성되어 『유길준전서』 전5권이 간행되었다.

참고 = 위키백과, 한국민족문화대백과사전

크리스천라이프 편집부