시 한편

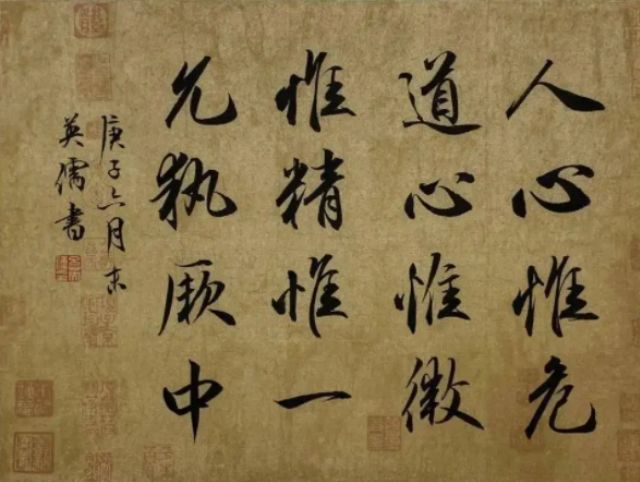

유정유일 윤집궐중 (惟精惟一 允集厥中)

人心惟危 道心惟微

惟精惟一 允執厥中

인심유위 도심유미

유정유일 윤집궐중

인심은 위태롭기만 하고

도심은 미약하기만 하니

정성을 다하여 하나로 하여야

진실로 그 중심을 잡을 수 있다네

*서경 (書經) 대우모 (大禹謨) 편

순 (舜) 임금이 제위를 이어받을 우 (禹)에게 충고한 말이라 한다.

남송 (南宋) 학자 구봉선생 (九峰先生) 채침 (蔡沈)은 서집전 (書集傳) <大禹謨> 주 (注)에서 이렇게 풀이한 바 있다.

“인심은 사적인 것이 되기 싶고, 공적이기는 어렵다. 그래서 위태롭다고 한 것이다. 도심은 밝기는 어렵고 어둡기는 쉽다. 그래서 희미하다고 한 것이다.”

인간의 본성은 천리 (性卽理)이며, 마음이 천리 (天理)에 따라 발동하는 것이 도심이고, 인욕에 따라 발동하는 것이 인심이라는 것이다.

신유학을 집대성한 주희 (朱憙)는 “순수하게 도덕적인 것이 도심이고, 그 자체로는 부도덕하지 않으나 부도덕하게 흐를 위험성이 큰 것이 인심”이라 했다.

양명학의 개창자 왕수인 (王守仁)은 “사욕이 제거된 순수한 본심인 인간의 마음은 곧 천리와 같으며, 인간이 지닌 마음을 충분히 발휘할 때에만 비로소 우주의 모든 원리가 해명될 수 있다”는 ‘심즉리’ (心卽理)를 주장했다.

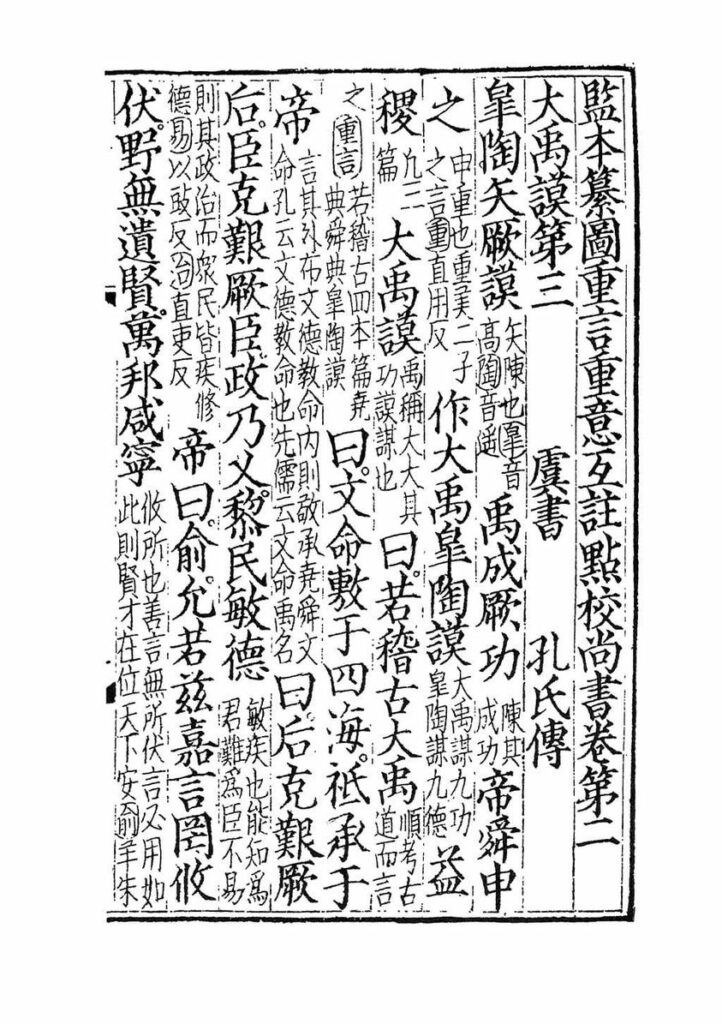

다음은 “서경 (書經) 第一篇 우서 (虞書) 三卷 대우모 (大禹謨) 1~7” 전문이다.

서경 (書經) 第一篇 우서 (虞書) 三卷 대우모 (大禹謨) 1~7

우서(虞書)는 요순(堯舜)의 치적을 기록한 것이라 한다. 우(虞)는 유우(有虞)씨라는 순(舜)의 씨족명(氏族名)에서부터 유래했다.

내용은 요순의 치적을 위주로 하여 그 당시 큰공을 세웠던 신하들의 말이나 업적도 함께 수록하였다. 수록된 편으로는 요전(堯典), 순전(舜典), 대우모(大禹謨), 고요모(皐陶謨), 익직(益稷)등으로 나뉘어져 있는데, 실제로는 순(舜)의 사관(史官)이 기록한 것이 아니라, 춘추시대(春秋時代)의 사가(史家)들의 추기(追記)라고 한다. 이 중에서도 대우모(大禹謨)는 보다 후세의 위작(僞作)으로 알려져 있다.

이 시기는 기원전 2333년 부터 2184년 까지로 잡고 있는데, 세계적으로는 바빌론의 건국시기와 인구민족(印歐民族)의 대이동기(大移動期)에 해당한다. 당시의 대륙은 씨족 사회의 발전단계에 있었다. 가장 큰 문제는 황하(黃河)의 범람이었다. 우리는 우서(虞書)로 통하여 요순(堯舜)을 비롯한 대정치가들이 어떻게 이를 극복했으며, 백성들을 어떻게 아꼈는가를 차근히 볼 수 있을 것이다.

대우모(大禹謨)편은 앞의 두편과는 달리 ‘위고문상서’에만 수록이 되어 있다. 우(禹)는 곤의 아들로 그 아버지를 대신하여 홍수를 다스린지 30년 만에 마침내 성공하였다. 이에 순임금은 우를 사공(司空)의 벼슬에 임명하고 사(娰)라는 성(姓)을 하사 하였으며, 하백(河伯)에 봉하였다. 뒤에 우는 옛부터 중원을 침범하여 소란케 했던 묘족을 평정하고, 장강의 중류지역을 안정시켰으며, 다시는 묘족의 북침이 없게 하였다. 그래서 그도 대우(大禹) 라고 하는 존칭을 받기에 이른 것이다. 모(謨)는 모(謀)와 통용자로, ‘좋은 말씀, 훌륭한 정책의 계책’이라고 볼 수 있다. 따라서 대우모는 우(禹)가 순임금의 신하로 있을 때 진언한 여러가지 계책, 곧 정치에 관한 의견을 가리키는 것이다.

그러나 실제에 있어 순임금과 우, 그리고 익과 고요의 정치적인 대담이라고 할 수 있다. 일설에 의하면 대우모는 중국의 고전인 좌전(左傳), 국어(國語), 맹자(孟子) 등을 참고하여 만든 것이라고도 한다. 그래서인지 앞에 나온 두편보다 문장의 구성이 훨씬 짜임새가 있고, 또한 유려한 필치로 엮어져 있다.

대우모(大禹謨)_1

曰若稽古大禹(왈야계고대우) : 옛 우임금님에 대해 상고해 보건대

曰文命敷于四海(왈문명부우사해) : 문화와 그르침을 온 세상에 펴시고

祗承于帝(지승우제) : 삼가 임금님을 받들어 모셨다.

曰后克艱厥后(왈후극간궐후) : 이르시기를, “임금니 능히 그 자리를 어렵게 여기며

臣克艱厥臣(신극간궐신) : 신하가 능히 그 직위를 어렵게 여겨야만

政乃乂(정내예) : 정사가 곧 다스려지고

黎民敏德(려민민덕) : 백성이 덕을 빠르게 할 것입니다.”

帝曰兪(제왈유) : 임금님이 말씀하시기를, “그렇소.

允若茲(윤야자) : 진실로 그와 같이 하면

嘉言罔攸伏(가언망유복) : 좋은 말이 숨겨질 데가 없고

野無遺賢(야무유현) : 초야에 어진이가 묻혀 있지 않게 되어

萬邦咸寧(만방함녕) : 만방이 다 평안하게 될 것이니

稽于衆(계우중) : 여러 사람에게 의논하여

舍己從人(사기종인) : 자기를 버리고 남을 따르며

不虐無告(부학무고) : 의지할 곳 없는 이를 학대하지 않으며

不廢困窮(부폐곤궁) : 곤궁한 이들을 버려두지 않는 일들은

惟帝時克(유제시극) : 오직 요임금님만이 할 수 있으셨소.”

益曰(익왈) : 익이 말하기를,

都帝德廣運(도제덕광운) : “아, 임금님의 덕은 널리 펴서

乃聖乃神(내성내신) : 성스럽고 신묘하시고

乃武乃文(내무내문) : 무용이 있으시면서도 문아하셨으니

皇天眷命(황천권명) : 하늘이 돌보아 명을 내리시어

奄有四海(엄유사해) : 세상을 모두 차지하게 하시어

爲天下君(위천하군) : 천하의 임금님이 되셨던 것입니다.”

禹曰惠迪吉(우왈혜적길) : 우가 말하기를, “도를 따르면 길할 것이요.

從逆凶(종역흉) : 거스림을 따르면 흉할 것이니

惟影響(유영향) : 이는 그림자나 메아리 같은 것입니다.”

益曰(익왈) : 익이 이르되,

吁戒哉(우계재) : “아, 경계하소서.

儆戒無虞(경계무우) : 염려 없을 적에 경계하시어

罔失法度(망실법도) : 법도를 잃지 마시며

罔遊于逸(망유우일) : 편안히 놀지 마시며

罔淫于樂(망음우낙) : 즐거움에 지나치지 마시며

任賢勿貳(임현물이) : 어진 이를 맡기되 이간질을 막으시며

去邪勿疑(거사물의) : 나쁜이를 내치시는 데 주저하지 마시며

疑謀勿成(의모물성) : 의심스런 계획은 세우지 아니하시면

百志惟熙(백지유희) : 모든 뜻이 다 이루어질 것입니다.

罔違道(망위도) : 도에 어긋남으로써

以干百姓之譽(이간백성지예) : 백성들의 기림을 구하지 마시며

罔咈百姓(망불백성) : 백성들에게 어기어

以從己之欲(이종기지욕) : 자신의 욕심을 좇지 마십시오.

無怠無荒(무태무황) : 태만하지 않고 등한하지 아니 하시면

四夷來王(사이내왕) : 사방의 오랑캐들도 임금님께 올 것입니다.”

대우모(大禹謨)_2

禹曰(우왈) : 우가 말하기를,

於帝念哉(오제념재) : “아, 임금님 잘 생각하소서.

德惟善政(덕유선정) : 오직 덕으로만 옳은 정치를 할 수 있고

政在養民(정재양민) : 정치는 백성을 보양하는데 있으니

水火金木土穀(수화금목토곡) : 물·불·쇠·나무·흙 및 곡식들을

惟脩(유수) : 잘 다스리시고

正德利用厚生(정덕리용후생) : 또 덕을 바로 잡고 쓰임을 이롭게하며 삶을 두터이 함을

惟和(유화) : 잘 조화시키십시오.

九功惟叙(구공유서) : 이 아홉 가지 일이 다 조화가 잡히거든

九叙惟歌(구서유가) : 아홉 가지 질서를 노래하게 하십시오.

戒之用休(계지용휴) : 그들을 훈계하실 때에는 좋은 말을 쓰시고

董之用威(동지용위) : 그들을 독려하실 때에는 위엄을 쓰시며

勸之以九歌(권지이구가) : 아홉 가지 노래로서 권장하여

俾勿壞(비물괴) : 그르치지 않게 하십시오.”

帝曰(제왈) : 임금이 말씀하시기를

兪地平天成(유지평천성) : “그렇소 땅을 다스리어 하늘의 뜻을 이루고

六府三事(륙부삼사) : 여섯 가지 물자와 세가지 일이

允治(윤치) : 잘 다스려져

萬世永賴(만세영뢰) : 만세토록 영원히 의지하게 되었으니

時乃功(시내공) : 이는 그대의 공이요.”

대우모(大禹謨)_3

帝曰(제왈) : 임금님께서 말씀하시기를,

格汝禹(격여우) : “그대 우에게 고하오.

朕宅帝位(짐댁제위) : 내가 임금 자리에 있은 지

三十有三載(삼십유삼재) : 삼십년이 지났고

耄期(모기) : 나이도 벌써 아흔을 지나 백살이 되어 가고

倦于勤(권우근) : 일에도 싫증이 나니

汝惟不怠(여유부태) : 너는 게을리 하지 말고

總朕師(총짐사) : 나의 백성들을 다스려 주시오.”

禹曰朕德罔克(우왈짐덕망극) : 우가 대답하기를, “베 덕이 감당할 수 없으니

民不依(민부의) : 백성들이 따르지 않을 것입니다.

皐陶(고도) : 고요는

邁種德(매종덕) : 힘써 덕을 뿌려

德乃降(덕내강) : 덕이 내려졌고

黎民懷之(려민회지) : 백성들이 그를 따르고 있으니

帝念哉(제념재) : 임금님께서 굽어 살피십시오.

念茲在茲(념자재자) : 그 사람을 생각함은 그 공적 때문이요.

釋茲在茲(석자재자) : 그 사람을 버려도 공적은 남아 있으며

名言茲在茲(명언자재자) : 그 사람의 이름을 말하는 것도 공적 때문이니

允出茲在茲(윤출자재자) : 진실로 여기서 나오고 여기에 있습니다.

惟帝念功(유제념공) : 임금님께서도 그의 공을 생각하십시오.”

帝曰皐陶(제왈고도) : 임금님께서 말씀하시기를, “고요여

惟茲臣庶(유자신서) : 지금 신하들과 백성들이

罔或干予正(망혹간여정) : 아무도 나의 바름을 범하는 이가 없는 것은

汝作士(여작사) : 그대가 사로서

明于五刑(명우오형) : 다섯 가지 형벌을 밝히고

以弼五敎(이필오교) : 다섯 가지 가르침을 보필하여

期于予治(기우여치) : 나의 다스림을 맡아 잘 처리했기 때문이요.

刑期于無刑(형기우무형) : 형벌을 씀에 형벌이 없어지도록 하여

民協于中(민협우중) : 백성을 중정의 길에 맞도록 한 것은

時乃功(시내공) : 그대의 공이니

懋哉(무재) : 더욱 힘쓰시오.”

대우모(大禹謨)_4

皐陶曰帝德罔愆(고도왈제덕망건) : 고요가 말하기를, “임금의 덕에 허물이 없으시어

臨下以簡(림하이간) : 신하를 간략하게 대하시고

御衆以寬(어중이관) : 백성들을 너그럽게 다스렸으며

罰弗及嗣(벌불급사) : 죄는 자손들에가지 미치지 않게 하시고

賞延于世(상연우세) : 상은 대대로 늘여주셨으며

宥過無大(유과무대) : 과실을 너그럽게 하여 크게 벌하지 않았으며

刑故無小(형고무소) : 일부러 저지른 죄는 작아도 벌하셨으며

罪疑惟輕(죄의유경) : 의심스러운 죄는 가벼이 하시고

功疑惟重(공의유중) : 의심스러운 공은 중히 하셨으며

與其殺不辜(여기살부고) : 죄없는 사람을 죽일진댄

寧失不經(녕실부경) : 차라리 법도를 잃어 적용하지 않으셨으므로

好生之德(호생지덕) : 삶을 아끼시는 덕이

洽于民心(흡우민심) : 백성들의 마음에까지 스며들어

茲用不犯于有司(자용부범우유사) : 관리들을 거스리지 않게 된 것입니다.”

帝曰俾予從欲以治(제왈비여종욕이치) :

임금님께서 말씀하시기를, “내가 하고자 하는대로 다스려서

四方風動(사방풍동) : 사방이 바람에 나부끼듯 따르게 된 것은

惟乃之休(유내지휴) : 오직 그대가 훌륭한 때문이요.”

대우모(大禹謨)_5

帝曰來禹(제왈내우) : 임금님께서 말씀하시기를, “오라 우여

洚水儆予(홍수경여) : 장마물이 나를 위협하였으되

成允成功(성윤성공) : 믿음을 이루고 공을 이루었으니

惟汝賢(유여현) : 오직 그대가 어진 때문이요.

克勤于邦(극근우방) : 나라에는 부지런하고

克儉于家(극검우가) : 집안에서는 검약하며

不自滿假(부자만가) : 스스로 만족하거나 뽐내지 않았으니

惟汝賢(유여현) : 오직 그대가 어진 때문이요.

汝惟不矜(여유부긍) : 그대는 교만하지 않으나

天下莫與汝爭能(천하막여여쟁능) : 천하에는 그대와 재능을 다툴 자가 없으며

汝惟不伐(여유부벌) : 그대는 자랑하지 않으나

天下莫與汝爭功(천하막여여쟁공) : 천하에는 그대와 공을 겨룰 자가 없소.

予懋乃德(여무내덕) : 나는 그대의 덕이 큼을 알며

嘉乃丕績(가내비적) : 그대의 큰 공을 기리고 있소.

天之曆數在汝躬(천지력삭재여궁) : 하늘의 돌아가는 운수가 그대 몸에 있으니

汝終陟元后(여종척원후) : 그대는 마침내 임금이 될 것이요.

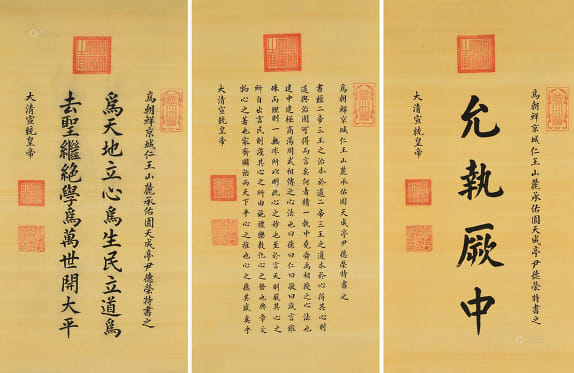

人心惟危(인심유위) : 사람의 마음은 위태롭기만 하고

道心惟微(도심유미) : 도를 지키려는 마음은 극히 희미한 것이니

惟精惟一(유정유일) : 정신 차리고 오직 하나로 모아

允執厥中(윤집궐중) : 그 중정을 진실로 잡아야 하오.

無稽之言勿聽(무계지언물청) : 근거 없는 말은 듣지 말 것이며

弗詢之謀勿庸(불순지모물용) : 상의하지 않은 계책은 쓰지 말아야 하오.

可愛非君(가애비군) : 사랑할 만한 것이 임금이 아니겠소.

可畏非民(가외비민) : 두려워할 만한 것은 백성이 아니겠소.

衆非元后(중비원후) : 백성은 임금이 아니면

何戴(하대) : 누구를 떠받들겠소.

后非衆(후비중) : 임금은 백성이 아니면

罔與守邦(망여수방) : 나라를 지켜줄 사람이 없을 것이요.

欽哉(흠재) : 공경하오.

愼乃有位(신내유위) : 그대의 자리를 삼가서

敬脩其可願(경수기가원) : 그들이 바랄 만한 일을 삼가 닦으시오.

四海困窮(사해곤궁) : 온 세상이 곤궁해지면

天祿永終(천녹영종) : 하늘이 내린 벼슬도 영영 끝장이 난 것이요.

惟口出好興戎(유구출호흥융) : 입에서는 좋은 말도 나오지만 전쟁도 일으키는 것이니

朕言不再(짐언부재) : 나는 더 말을 하지 않겠소.”

대우모(大禹謨)_6

禹曰枚卜功臣(우왈매복공신) : 우가 말하기를, “공신들을 모두 점쳐서

惟吉之從(유길지종) : 오직 길한 사람을 따르십시오.”

帝曰禹(제왈우) : 임금님께서 말씀하시기를, “우여

官占(관점) : 관청의 점은

惟先蔽志(유선폐지) : 먼저 뜻을 정하고서야 뒤에

昆命于元龜(곤명우원구) : 원구를 명하니

朕志先定(짐지선정) : 나의 뜻이 먼저 정하였거늘

詢謀僉同(순모첨동) : 물은 꾀와 모두 같으며

鬼神其依(귀신기의) : 귀신들도 그렇게 따르고

龜筮協從(구서협종) : 거북과 점까지도 같이 따랐소.

卜不習吉(복부습길) : 점은 길한 것을 거듭치지 않는 법이요.”

禹拜稽首(우배계수) : 우가 머리를 조아리며

固辭(고사) : 굳게 사양하니

帝曰毋(제왈무) : 임금께서 말씀하시기를, “그러지 마오.

惟汝諧(유여해) : 오직 그대가 합당하오.”

正月朔旦(정월삭단) : 첫달 초일 아침에

受命于神宗(수명우신종) : 종묘에서 명을 받으시고

率百官(솔백관) : 백관을 거느리셨는데

若帝之初(야제지초) : 순임금이 처음 임금을 맡으신 때와 같이 하셨다.

대우모(大禹謨)_7

帝曰咨禹(제왈자우) : 임금께서 말씀하시기를, “아 우여

惟時有苗(유시유묘) : 오직 묘족만이

弗率(불률) : 다스려지지 않고 있으니

汝徂征(여조정) : 그대는 가서 정벌하시오.”

禹乃會羣后(우내회군후) : 우는 여러 제후들을 모아놓고 훈시하였다.

誓于師曰濟濟有衆(서우사왈제제유중) : “무리에 서약하여 이르기를, 제제한 무리들이여

咸聽朕命(함청짐명) : 모두 내 명령을 들으시오.

蠢茲有苗(준자유묘) : 어리석은 묘족의

昏迷不恭(혼미부공) : 임금은 어둡고 미혹되어 공경할 줄을 모르고

侮慢自賢(모만자현) : 남을 업신여기며 스스로 어진 체하며

反道敗德(반도패덕) : 도를 어기고 덕을 무너뜨리고 있소.

君子在野(군자재야) : 군자들이 초야에 있고

小人在位(소인재위) : 소인들이 높은 자리에 있으니

民棄不保(민기부보) : 백성들은 그를 버리고 보호해 주지 않으며

天降之咎(천강지구) : 하늘은 그들에게 재앙을 내리시니

肆予以爾衆士(사여이이중사) : 드디어 내가 그대들 여러 장사들과 함께

奉辭伐罪(봉사벌죄) : 말슴을 받들어 죄를 치려하오.

爾尙一乃心力(이상일내심력) : 그대들은 바라건데 마음과 임을 하나로 하여야만

其克有勳(기극유훈) : 공훈을 이룰 수가 잇을 것이요,”

三旬(삼순) : 삼십 일 동안

苗民逆命(묘민역명) : 묘족들이 명을 거스리니

益贊于禹曰惟德動天(익찬우우왈유덕동천) :

익이 우를 도와 말하기를, “오직 덕만이 하늘을 움직이어

無遠弗届(무원불계) : 아무리 먼 곳이라 할지라도 이르지 못하는 곳이 없습니다.

滿招損(만초손) : 자만하는 자는 손해를 부르게 되고

謙受益(겸수익) : 겸손한 자가 이익을 받음은

時乃天道(시내천도) : 바로 하늘의 도입니다.

帝初于歷山(제초우력산) : 임금님이 처음 역산에서

往于田(왕우전) : 밭에 나가셨을 때

日號泣于旻天于父母(일호읍우민천우부모) : 매일 하늘과 부모에게 울부짖으시니

負罪引慝(부죄인특) : 죄를 스스로 지시고 악을 스스로 걸머지시어

祗載見瞽瞍(지재견고수) : 아버지 고 영감을 공경히 섬기고

夔夔齊慄(기기제률) : 조심하고 엄숙하고 송구한 모습을 하시니

瞽亦允若(고역윤야) : 고도 역시 믿고 따르게 되었던 것입니다.

至諴感神(지함감신) : 지극한 정성은 신도 감동시키거늘

矧茲有苗(신자유묘) : 하물며 이 묘족이리이까.”

禹拜昌言曰兪(우배창언왈유) : 우는 훌륭한 말에 절하며 “그렇습니다.”하고

班師振旅(반사진려) : 군사를 돌려 되돌아오셨다.

帝乃誕敷文德(제내탄부문덕) : 임그님도 문교와 덕을 크게 펴시고

舞干羽于兩階(무간우우량계) : 방패와 새깃을 들고 두 섬돌 사이에서 춤추시니

七旬(칠순) : 칠십일만에

有苗格(유묘격) : 묘족들이 감복하였다.

크리스천라이프 편집부