자연 상태 (自然狀態, state of nature)

근대 사회계약설에서 국가 성립을 설명할 때 전제가 되는 상태, 요컨대 정치사회가 형성되기 이전의 상태를 가리킨다.

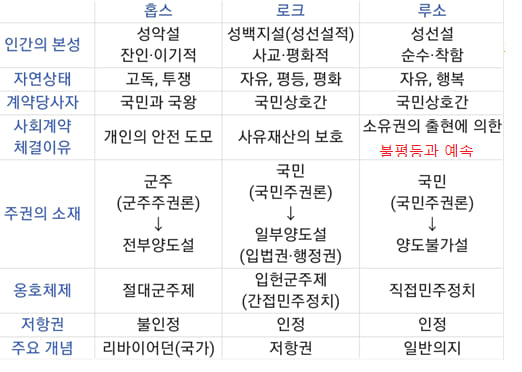

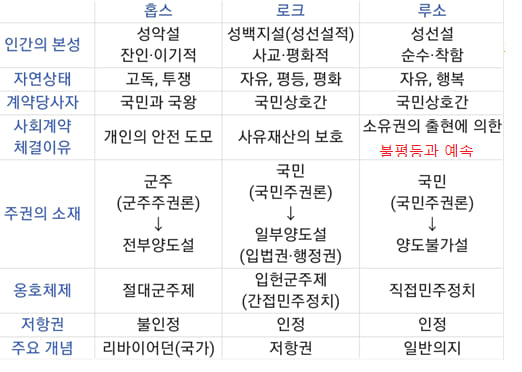

홉스를 선두로 하는 사회 계약설은 자연상태에 있어서 모두가 자유롭고 평등한 개인에서 출발하여 그들의 개인 서로 간의 계약에서 정치적, 사회적, 역사적 또는 논리적인 기원을 찾고자 하였다. 그때에 자연 상태로서 상정되었던 모든 개개인의 존재 방식은 논자의 인간관에 따라 다르다.

예컨대 자기 보존의 권리(자연관)를 무제한으로 행사하여 전쟁 상태에 있다고 보는 사람 (홉스), 이성에 의해서 서로 신체나 재산을 존중하며 평화롭게 공존하고 있다고 보는 사람 (로크), 악덕을 모르는 깨끗한 사람들로서 자기 보존의 관심과 함께 ‘공감의 정’을 자연적인 감정으로서 갖고 있다고 보는 사람 (루소) 등이 있다. 그리고 자연 상태가 갖는 결함이나 조건으로 인해 정치 사회의 형성이 필요하다고 생각하는 관점도 있다. 자연 상태에서는 자연법이 아직 지배하고 있지 않다고 하는 홉스와 이미 지배하고 있다고 보는 로크가 있다.

○ 자연상태와 사회 계약

사회 계약은 정치적 이론으로서 국가와 인권의 목적과 정당성을 설명해준다. 홉스의 전형적인 이론에 따르면 그 본질은 다음과 같다:

사회가 없었을 때, 우리는 자연상태에 살고 있다. 즉 우리는 무제한적인 자유를 누리고 있다. 이러한 일반적인 자율성의 부정적인 면 (downside)은 해로운 자유와 해롭게 하는 자유도 포함되어 있다; 긍정적 권리는 존재하지 않으며, 오직 자연권과 끝없는 “만인의 만인에 대한 투쟁 (Bellum omnium contra omnes, Hobbes, 1651)”만이 존재할 뿐이다. 이것을 피하기 위해 우리는 암묵적으로 사회 계약에 동의하게 되는 것이다. 다른 이들의 권리가 가지는 명예를 존중하는 것을 받아들이는 대가로 우리는 각각 시민권을 얻게 되고, 몇 가지 자유는 버리게 되는 것이다. 우리가 만들어 낸 사회의 ‘군주적 위치 (figurehead)’는 사회 구성원으로서의 우리의 공통된 이해를 대변하며 우리의 권능 (power)의 위임에 의해 만들어진다. 이 군주적 위치가 바로 주권자의 자리이다.

○ 상상된 자연상태

자연상태에서 발생하는 사회 계약의 긴급함은 종종 이것을 역사적 필요에 따른 시도보다는 권리의 논리적 근거로 보려는 이에 의해 잘 꾸며진이야기로 간주되기도 한다. 루소의 ‘인간불평등기원론’ (1754)은 좀 더 픽션같은데 이는 어떤 일이 일어났는지에 대한 사실적인 서술보다는 어떤 것들이 지나갔는지에 대한 서술에 치중했기 때문이다. 그러나 루소에게서도 모호성이 지속되는 것이 사실이며 오히려 홉스의 자연상태에 대한 논쟁적인 개념 (루소와는 반대되는)은 내전에 대한 사실적 묘사로부터 사회 계약에 접근한다. 리바이어던은 잉글랜드 내전 (1642 ~ 1651)으로 인해 부각된 문제를 풀기 위한 시도로 읽을 수 있는 책이다.

○ 계약의 위배

사회 계약과 시민권은 자연적인 것도 아니고 영구히 고착된 것도 아니다. 오히려 계약은 그 자체에 한계 – 모두의 [공공의] 이익 – 가 존재한다는 의미를 담고 있다. 그리고 로크나 루소 같은 이들에 따르면 계약은 오직 우리의 목표를 만족하는 것만을 합법적인 것으로 만든다. 따라서 계약 안에서 실패한 요소들이 발견될 때, 우리는 계약의 내용을 바꾸기 위해 다시 ‘협상’에 들어가야만 한다. 선거나 입법과 같은 방법을 통해서; 로크는 저항권을 계약이 참주에 의해 이끌어져 가고 있을 때를 대비하여 이론화하기도 했다.

권리가 계약에 동의하는 것을 통해 나타난 이후, 범죄를 저지르는 것과 같은 계약에 대한 의무의 서약을 위반하는 것을 선택하였을 경우 그러한 자는 그의 권리중 일부를 잃을 위험에 처하게 되며, 사회의 나머지 부분은 이와 같은 권리피박탈자 (outlaws)의 행동에 대항해서 그 스스로를 지킬 것이라는 점을 예측할 수 있다. 사회의 구성원이 되는 것은 사회의 규칙을 지키기 위한 책임감을 받아들이는 것이며 그것들을 위반할 시 처벌의 위협을 받는 것이기도 하다. 우리 가운데 대부분은 사람들을 해롭게 하는 행동을 법이 처벌해야 한다는 것을 당연하게 생각하는데 이는 우리가 다른 자들이 우리를 해롭게 하거나 우리 스스로가 다른 이들을 해롭게 하는 계획을 세우려 하지 않기 때문이다. 이에 따라, 사회는 “공동의 강제, 공동의 의견 (Hardin, 1968)”에 의해 작동된다.

하지만 미셸 푸코나 질 들뢰즈 같은 철학자들은 이와 같은 억압적인 개념에 대해 논쟁을 벌이기 시작했고, 우리는 모두 “잠재적 범죄자”와 같은 상태라고 선언하기에 이른다. 실제로 푸코는 “비행하는 자 (délinquant, ‘감시와 처벌’ [2003, 나남]을 참조하라)라는 개념을 비판했고, 범죄와 계급투쟁 그리고 광기 (범죄적 정념!)의 연관성을 언급했다. 계급 및 성, 인종을 비롯한 다양한 사회의 역학관계에 따른 다양한 정체성들 그리고 광기와 같은 다양한 ‘클리나멘’들의 작동 즉 통제되지 않은 불안정한 힘들이 많이 포함된 신체일수록 근대 권력은 이러한 라벨을 붙여냈다고 푸코는 이야기한다. ”이들은 모두 잠재적 범죄자들이다“ 푸코에게 사회 계약을 통한 ”공동의 강제“는 이런 라벨을 생산해 내는 적극적 매커니즘 가운데 하나로 간주되었던 것 같다.

일부 권리는 타인에 의해 부과되는 소극적인 의무의 조건으로 정의되기도 한다. 예를 들어, 당신의 기본적 소유권은 당신의 것을 가져가는 것을 그만둔 모든 이들이 있었기에 가능하다. 권리는 또한 적극적인 의무를 의미하기도 한다. 다른 사람의 손아귀에 있는 당신의 것을 또 다른 이들이 발견했을때 당신에게 다시 돌려주는 것과 같은 (현대사회에서라면 경찰에게 넘길 수도 있겠다), 누군가가 훔쳐갔던 재산을 다시 당신에게 돌아오게 하는 것과 같은 경우 말이다. 이론가들은 적극적이고 소극적인 권리의 조합이 우리의 이익을 지키는 강제적인 계약을 창조해 냈다는 사실을 논증하기도 한다.

크리스천라이프 편집부