플라톤이 언급한 전설의 섬이자 국가, 아틀란티스 (Atlantis)

아틀란티스 (그: Ἀτλαντίς, Atlantis, “아틀라스의 딸”)는 플라톤의 저작 ‘티마이오스’와 ‘크리티아스’에 언급된 전설상의 섬이자 그 섬에 있던 국가이다.

플라톤에 따르면 아틀란티스는 해상 국가로, 기원전 9,600년경에 서유럽과 아프리카의 여러 지역을 정복했다고 한다. 아테네 침공이 실패한 뒤 포세이돈의 분노를 산 아틀란티스는 대양 속으로 가라앉았다고 한다.

학자들 사이에서 플라톤의 이야기가 옛 전승을 반영한 것인지, 혹은 얼마나 반영한 것인지 논란이 있다. 어떤 학자들은 플라톤이 트로이아 전쟁이나 테라 화산 분출 (산토리니 섬)과 같은 과거 사건의 기록에서 끌어온 것이라고 주장하나, 비슷한 시대의 사건인 기원전 373년 헬리케의 파괴나 기원전 415~413년의 아테네의 시칠리아 침공 실패와 같은 사건에서 영감을 얻은 것이라 주장하는 사람도 있다.

실제 아틀란티스의 예상 범위에 대해서는 고대 시대에도 활발하게 논의가 되었으나, 후대 저자들은 보통 이를 거부하거나 때로는 풍자하기도 했다. 앨런 캐머런은 “사람들이 아틀란티스 이야기를 진지하게 생각한 것은 오늘날이 처음이었으며, 고대에는 아무도 그러지 않았다”. 중세 시대에 아틀란티스 전설은 거의 알려지지 않았으며, 근대 초 인문주의자들이 다시 발견했다. 플라톤의 묘사와 이야기는 프랜시스 베이컨의 “새 아틀란티스” 같은 몇몇 르네상스 저자들의 유토피아 작품에 영감을 불어넣었다. 아틀란티스는 공상과학 소설, 만화책, 영화 등 오늘날 문학에도 영향을 주었는데, 이 이름은 역사 시대 이전의 잃어버린 선진 문명을 이르는 표현이 되었다.

전설에 의하면, 전성기 아틀란티스의 수도는 3개의 환상운하가 둘러 싸고 있었다. 이 환상운하는 폭이 최대 533m에 이르렀다. 운하의 큰 부두는 배들로 항상 북적거렸다. 아틀란티스는 건축술도 발달했다고 전해지는데, 오리할콘이라는 돌들로 얼룩얼룩한 건축물들을 지었으며, 도시 중심부의 건물들은 금이 입혀진 건물을 제외하면, 모든 건물이 은으로 덮여 있었다고 한다.

2011년 미국의 리처즈 프로인드 박사가 주도하는 연구팀이 스페인의 도시 카디스의 북부 해안에 아틀란티스로 추정되는 도시유적을 발견하였다. 그러나 이 도시유적은 아틀란티스가 아닌 타르테소스 문명의 유적으로 밝혀졌다.

○ 전해지는 내용

πάντων δὴ πρῶτον μνησθῶμεν ὅτι τὸ κεφάλαιον ἦν ἐνακισχίλια ἔτη, ἀφ᾽ οὗ γεγονὼς ἐμηνύθη πόλεμος τοῖς θ᾽ ὑπὲρ Ἡρακλείας στήλας ἔξω κατοικοῦσιν καὶ τοῖς ἐντὸς πᾶσιν: ὃν δεῖ νῦν διαπεραίνειν. τῶν μὲν οὖν ἥδε ἡ πόλις ἄρξασα καὶ πάντα τὸν πόλεμον διαπολεμήσασα ἐλέγετο, τῶν δ᾽ οἱ τῆς Ἀτλαντίδος νήσου βασιλῆς, ἣν δὴ Λιβύης καὶ Ἀσίας μείζω νῆσον οὖσαν ἔφαμεν εἶναί ποτε, νῦν δὲ ὑπὸ σεισμῶν δῦσαν ἄπορον πηλὸν τοῖς ἐνθένδε ἐκπλέουσιν

Now first of all we must recall the fact that 9000 is the sum of years since the war occurred, as is recorded, between the dwellers beyond the pillars of Heracles and all that dwelt within them; which war we have now to relate in detail. It was stated that this city of ours was in command of the one side and fought through the whole of the war, and in command of the other side were the kings of the island of Atlantis, which we said was an island larger than Libya and Asia once upon a time, but now lies sunk by earthquakes and has created a barrier of impassable mud

○ 플라톤의 ‘크리티아스’

이 땅에 대한 이야기는 그리스의 철학자 플라톤의 저서 《크리티아스》에 처음으로 언급된다. 아틀란티스 전설을 담고 있는 《크리티아스》는 원래 《티마이오스》, 《크리티아스》, 《헤르모크라테스》 3부작 중 2부로 계획된 저서이다. 《티마이오스》는 그가 제시한 이상 사회의 모습과 합치되는 우주관을 펼치는 저서이고 《크리티아스》는 그에 따른 이상 사회의 모습을 실제로 제시해 보이려는 의도로 기획되었다. 하지만 완성된 것은 1부 《티마이오스》뿐이며, 2부인 《크리티아스》는 중간에서 끊겼고 3부 《헤르모크라테스》는 아예 집필조차 하지 못했다. 이는 노년의 플라톤이 최후의 대작인 《법률》의 집필에 전념하고자 하였기 때문으로 보인다. 플라톤은 80세에 사망했는데, 《법률》은 이때 내용상으로는 완결되었으나 퇴고 과정을 거치지 못한 상태여서 플라톤 생전에 출판되지 못했다.

《크리티아스》에서 플라톤은 ‘자기 가문의 할아버지였던 솔론이 말년에 이집트에 갔을 때 만난 고위 사제와 세계의 종말과 고대 문명에 대한 흥미로운 대화를 나누었으며, 솔론이 그에 대한 저술을 하려 했으나 이루지 못하고, 솔론의 전언만이 가문 대대로 내려왔다’고 서술한다. 솔론과 플라톤은 같은 가문 출신이라, 집안에 전해진 솔론의 전언을 150년쯤 뒤에 태어난 플라톤이 듣고 기록했다는 것.

플라톤이 전하는 솔론과 사제의 대화는 아테네인들은 과거의 역사에 대한 기억이 전무하다는 사제의 비판으로 시작된다. 사제는 ‘상상할 수도 없는 오래된 기록’이 이집트에 존재하며, 이런 ‘고귀한’ 기록은 자신들의 신전에 보관되어 있다고 주장한다. 덧붙여 훗날 이 기록들을 놓고 솔론과 심도 있는 대화를 나누기를 원한다고 한다. 사제의 말에 따르면, ‘세계는 여러 시기 동안 여러가지 방법으로 종말을 맞은 바가 있으며, 그중에서도 가장 유명한 것은 불과 물로 인한 멸망’이지만, 그 외에도 멸망의 역사는 헤아릴 수도 없이 많다고 말하면서 훌륭한 문명이 물로 멸망한 예를 드는데, 그것이 바로 아틀란티스다.

○ 형태와 특징

아틀란티스 섬에 대한 묘사는 특이하게도 동심원 형태의 여러개의 외섬과 하나의 중앙섬이 바다와 연결된 원형 운하에 둘러싸인채 하나의 운하로 중앙 섬까지 연결되었다고 서술된다. 전체 섬은 9000 m인데, 각 외섬과 운하의 폭은 운하와 안쪽의 섬이 같아서 각각 530 m, 350 m, 180 m, 중앙 섬은 450 m라고 한다. 이 특징적인 동심원 구조 묘사 덕분에 아틀란티스 상상도는 대동소이한 편이다.

포세이돈이 수호하는 대륙으로 오리칼쿰이라는 귀금속이 특산품이었으며, 다른 귀금속도 매우 풍부했다. 그러나 아틀란티스의 탐욕과 사치, 교만이 심해져, 자신들의 강성한 국력을 믿고 아테네를 침략하지만, 크게 패배했다. 이에 분노한 포세이돈이 화산을 폭발시키고 홍수를 일으켜서 매장시켰다고 전해진다.

○ 존재 여부

그렇게 거대하고 찬란한 문명을 지닌 것에 반해 아틀란티스에 관한 언급은 플라톤 전후 어떤 자료에서도 찾아볼 수 없다. 실제로 《크리티아스》에 아틀란티스가 (플라톤으로부터) 9천 년 전, 즉 기원전 9300년 무렵에 아테네 침공 후 바다에 가라앉았다는 등, 설정이 현실적이지 않다. 가장 유구한 역사를 지닌 문명권인 이집트에서조차 이때는 아직 거대 문명국이 등장하지 않았다. 9000년이라는 숫자는 오역이라는 주장도 있기는 하다. 아무튼간에 문자 그대로 9000년 전에 그런 도시가 있을 가능성은 낮은 편이다.

현대의 연구에 따르면 실제로 솔론이 말년에 이집트를 견학한 것은 사실로 밝혀졌지만, 거기서 이집트의 고위 사제와 아틀란티스에 대한 담론을 나눴다는 것을 시사하는 증거는 아직 발견되지 않았다.

플라톤의 기록에 대해선 동시대의 아리스토텔레스도 ‘허무맹랑하다’는 비판을 했으며, 《영웅전》을 집필한 역사가 플루타르코스도 플라톤의 기록의 신뢰성에 대해 의구심을 표출했다. 단, 두 사람 모두 플라톤의 모든 기록의 진실성을 부정한 것은 아니다. 기록에 따르면, 기원전 3세기쯤 알렉산드리아 도서관에서 학자들 사이에서 아틀란티스가 실존했는지를 주제로 토론회가 열린 적이 있었는데, 여기서도 별다른 소득은 없었다고 전해진다. 고대의 문서들이 소실되기 이전 시대 학자들조차도 아틀란티스에 대한 단서를 찾지 못했던 것이다.

결론은 ‘정답을 알 수 없다.’이다. 플라톤의 글을 제외한 아무런 증거도 없다. 현대 시대에 이르기까지도 아틀란티스의 존재는 부정되었지만, 19세기에 이르러 아틀란티스보다도 더 허무맹랑한 전설로 간주되던 트로이가 발굴되어 실체가 밝혀지고, 뒤이어 역시 전설상의 국가로 전해지던 아가멤논의 황금 미케네가 그리스 펠로폰네소스 반도에서 발굴되자, 아틀란티스 연구에 불이 붙었다.

○ 가설

– 에게 해 미노아 문명 설

그러나 아틀란티스의 위치에 관한 여러 가지 주장들 중에는 매우 설득력 있는 논문으로 발표된 것도 많은데, 그 대표적인 것들 중 하나는 아틀란티스가 지중해에서 지진으로 그 일부가 궤멸된 테라 섬(현재의 산토리니 섬)이라는 주장이다. 이러한 주장은 1969년, 그리스의 고고학자 안젤로스 갈라노풀로스(A. G. Galanopoulos) 교수가 처음으로 제기했다. 그에 의하면, 아틀란티스는 미노스 문명의 일부이며, 기원전 1500년 에게해 남부 퀴크라데스제도의 테라 섬에서 일어난 화산 폭발로 궤멸되었다. 그 화산 폭발은 그리스의 섬들 대부분과 그리스 동부 및 크레타 섬 북부 연안 지대에도 타격을 주었다고 한다. 플라톤도 말하고 있는 것처럼, 그 폭발은 아테네에도 분명 심대한 피해를 입혔을 것이다. 플라톤은 9000년 전 아틀란티스가 아테네와 전쟁을 했다고 기술했지만, 그는 고대 그리스 아테네가 그렇게 오래전부터 존재했을 리 없다고 주장한다. 실제로 그 시기는 플라톤보다 9000년 앞선 시기가 아니라 900년 앞선 시기인 기원전 1400년경으로, 미노스 문명이 영화를 누리고 있었던 시대와도 일치한다.

또, 그들은 아틀란티스가 “헤라클레스의 기둥의 바깥쪽에 있는 큰 섬”이라는 기술이 그것이 대서양에 존재했다는 결정적인 증거는 될 수 없다고 주장한다. 이전까지는 헤라클레스의 기둥이 지브롤터 해협을 가리킨다고 생각했지만, 실제로는 하나의 장소, 즉 헤라클레스의 기둥으로 불리는 구역이 존재했던 것으로 판명되었다는 것이다. 그 구역은 다름 아닌 고대 그리스의 미케네이며, 테라 섬은 그 미케네 바깥쪽에 위치하고 있었다. 게다가 플라톤은 아틀란티스를 가리켜 어디에서도 ‘대륙(ēpeiros)’라고 이야기하지 않았으며 어디까지나 큰 ‘섬(neos)’이라고만 표현했다.(《티마이오스》 24e). 그것이 ‘리비아와 아시아보다 크다’는 표현이 나오지만 그것은 어디까지나 당시의 지리관에 근거한 것이므로 오늘날 우리가 알고 있는 대륙에 필적할 만큼 크다고 생각해야 한다는 근거는 없다는 것이다.

테라 섬이 궤멸한 것은 아테네의 입법가 솔론이 살아 있었던 시기보다 약 900년 앞선 시기이다. 9000년 전은 아니라는 말이다. 여기서 갈라노풀로스는 기록자들이 숫자를 잘못 써 10배가 되었다고 생각한다. 그에 따르면 고대 그리스의 필사자들은 100을 나타내는 이집트의 문자 ‘감겨진 로프’를 1000을 나타내는 이집트의 문자 ‘연꽃’으로 혼동했다고 한다. 확실히 플라톤이 가리키는 숫자는 모두 비정상적으로 크다. 아틀란티스 평야를 둘러싼 운하의 길이 1만 스타디온(약 1776km)은 현대 런던 둘레의 20배나 되고, 또 운하의 폭과 깊이는 각각 약 90m와 30m 정도로 너무 거대하다. 페리클레스 시절 그리스 선박의 크기를 기준으로 생각하면 폭과 길이가 각각 9m와 3m인 규모의 운하가 훨씬 현실적인 것이다.

그렇다면 가로 세로 각각 355km X 533km로 기술된 직사각형 모양의 평야의 크기도 가로 세로 각각 36km X 53km가 되는 셈이므로 섬의 규모는 훨씬 작아진다. 실제로 현재 산토리니 섬에서 함몰된 부분에 100을 곱하면 플라톤이 기술한 아틀란티스 대륙의 둘레와 정확히 일치한다. 또 니집트에는 해를 중심으로 연대를 산하는 방법 외에 달을 중심으로 연대를 계산하는 방법도 있었으므로, 이런 점을 고려하면 9000년은 9000개월일 수도 있다. 솔론이 개월 수를 햇수로 잘못 생각했다는 것이다. 요컨대 솔론이 활동하던 기원전 90년에서 9000개월(750년)을 거슬로 올라가면 기원전 1340년이 되는데, 이는 결국 산토리니 섬에 발달해 있었던 미노스 문명이 멸망한 시기와 매우 근접해 있다. 실제, 당시 미노스인들은 해상 교역으로 막대한 부를 누리고 있었고 궁전을 장식하는 릴리프나 벽화 및 토기의 도안에는 플라톤이 아틀란티스에 대해 기술한 것과 유사한 수소 사냥 광경이 그려져 있었다. 당초 산토리니 섬은 미노스 문명과는 동떨어진 변경의 땅으로 여겨진 탓에, 낙원으로 묘사된 아틀란티스와는 많이 어긋난다는 점에서 이러한 주장에 회의적인 사람이 많았다. 그러나 1967년 그리스의 고고학자 마리나토스(S. Marinatos)는 산토리니 섬에서 크노소스에 버금가는 고대 청동기 시대 유적을 발견했을 뿐만 아니라, 아틀란티스에 있었다고 전해지는 것과 유사한 환상 수로와 직선 수로가 이곳에서도 역시 존재했다는 것을 확인했다. 이처럼 많은 학자들이 미노스 문명은 아틀란티스인이 건설했다는 주장을 지지하고 있어 아틀란티스 섬이 테라 섬이라는 주장은 나날이 신빙성을 더해 가고 있다. 어쨌든 산토리니 섬의 궤멸이 아틀란티스 전설의 토대가 되었다는 것에는 거의 의심의 여지가 없다.

그러나 이 주장을 받아들이는 데는 여전히 심각한 의문들이 남아 있다. 고대 그리스 필사자들이 이집트 숫자를 오해하기에는 100과 1000을 나타내는 상형문자가 시각적으로 너무 다르다는 것이다. 또, 1977년에 독일 과학자들이 화산 분출물들을 분석한 결과, 산토리니 섬의 폭발은 크레테에 거의 아무런 영향을 미치지 않았다는 사실도 밝혀졌다. 최근에는 미노스 문명이 멸망한 것은 지진 때문이 아니라 지진이 일어난 후 약 1세기 뒤에 있었던 미케네군의 공격 때문이라는 주장도 강력히 제기되고 있다. _ 플라톤 《크리티아스》 이정호 옮김 2판 1쇄 112-115쪽

크레타 섬의 미노아 문명이 멸망할 때 화산 폭발이 일어났다는 설에서 착안해 아틀란티스 이야기가 미노아 문명 이야기라는 설을 주장하기도 한다. 미노아 문명이 산토리니 섬의 테라 화산 분화와 그에 이어진 미케네인들의 공격으로 멸망했으며, 이것이 아틀란티스 이야기의 모태가 되었다는 것이다. 20세기 초부터 대두된 학설로서 비교적 최근까지 가장 통설적 견해의 지위를 가져왔다.

이는 현재에도 유력한 학설 중 하나이긴 하지만, 실제 화산 폭발과 연도가 맞지 않는다는 점에서 의문이 제기되고 있다. 테라 화산의 분화 연도를 여러 기관에서 여러 가지 방법으로 독립적으로 조사한 결과 95%의 확률로 기원전 1627년~1600년이라는 연대를 얻었다. 그러나 미노아 문명은 기원전 3000년 이전에 시작되어 기원전 1200년 이후까지 계속 이어졌으며, 유명한 크노소스 궁전 시대는 테라 화산의 분화보다 최소한 180년 후인 기원전 1420년에 시작되어 기원전 1200년까지 이어졌다.

더구나 미케네인들의 공격은 크노소스 궁전 시대가 시작되는 기원전 1420년 무렵이다. 즉 미케네인들이 크레타섬을 공격한 것은 화산 폭발로부터 최소한 180년 이상 지난 후의 일이고, 미노아 문명이 전성기를 맞은 것은 그 후의 일이었다는 이야기가 된다. 실제로 화산재는 크노소스 궁전 아래의 지층에서 발견되었다. 즉 화산 폭발과 미케네인들의 침공이 미노아 문명을 멸망시킬 만한 타격을 주지 못했으며, 단지 미노아 문명이 전성기를 맞기 전에 있었던 짧은 에피소드에 불과했다는 것이다.

또 다른 문제는 크레타는 그리스인들에게 너무나 잘 알려진 지역이라는 점이다. 솔론이 크레타 이야기를 들으면서 그곳이 크레타라는 것을 인지하지 못하고 아틀란티스 운운했다는 것은 이해하기 어려운 부분이다. 또 한편으로 ‘헤라클레스의 기둥’은 대개 지브롤터 해협으로 인지되는데 크레타 섬은 지브롤터 해협과는 연관시키기 어렵다.

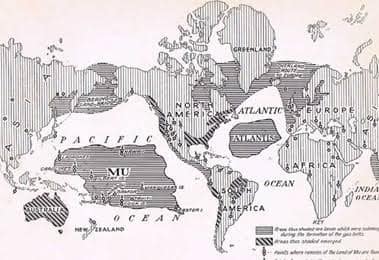

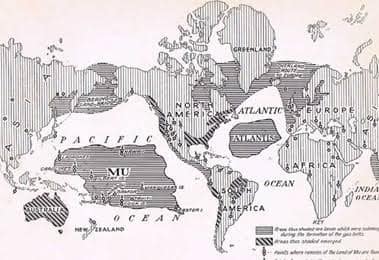

– 북해 도거랜드 설

영국과 프랑스 사이의 바다에는 ‘도거랜드(Doggerland)’라고 불리는 바닷속의 높은 평지와 같은 지형이 있다. 해수면이 지금보다 훨씬 낮았던 신석기 시대에 영국과 프랑스는 육지로 이어져, 현재의 아일랜드부터 브리튼 섬과 프랑스, 네덜란드에 이르기까지 넓은 범위가 거대한 반도의 형태로 있었는데 이를 도거랜드라 부른다.

도거랜드가 있었다고 추정하는 대략적인 연대는 기원전 18000년부터 5500년까지로, 실제로 도거랜드에 해당하는 지역들에서 유적과 유물들이 발견되면서, 오래전에 이 지역에 존재한 문명이 있다는 것이 밝혀져 이곳이 바로 아틀란티스가 아니었나 하는 이야기도 나왔다. 이후 해수면이 점차 높아지면서 도거랜드 지역이 완전히 수몰돼 현재처럼 되었다는 것.

아틀란티스 도거랜드설은 아틀란티스 전설에서 말하는 수몰이 바로 도거랜드가 물 밑으로 가라앉은 것을 가리키고, 아틀란티스 문명도 이 도거랜드 어딘가에 존재했다고 추정하는 가설이다.

2014년엔 이 지역이 엄청난 쓰나미로 잠겼다는 연구 결과가 나와 전설상의 아틀란티스와의 연계성이 더욱 주목받았다. 네이버 기사#

– 스페인 타르테소스설

현 스페인의 카디스Cádiz와 헤레스Jerez de la Frontera 근방에 위치했던 타르테소스 왕국이 아틀란티스였을 것이라는 추측도 있다. 그러나 타르테소스 관련 기록이 나오는 것은 기원전 600년 정도로, 해당 왕국이나 그 전신의 문명을 상정한다 해도 시기가 크게 다르고 지형이나 관련 전설 내용과 부합하는 것도 적어, 지브롤터 해협 근방에 있다는 것 외에는 타당성이 크게 떨어진다.

아틀란티스 전설을 다룬 일본 만화 ‘일리어드’에서는 이 설을 채택했다. 아틀란티스 침몰 후 살아남은 사람들이 타르테소스 문명을 이룩했다는 주장.

– 모로코 수스마사 (Sous Massa) 설

독일의 컴퓨터 전문가 미하엘 휘프너(Michael Hübner)가 제기한 설. 《티마이오스》와 《크리티아스》에 나온 지형적 특징을 근거로 아테네에서 반경 4700 km 이내의 지형을 400개 구역으로 추리고, 지형적 특징이 일치하는 만큼 점수를 매겨 가장 점수가 높은 지역을 뽑아냈다. 실제로 크리티아스에서 등장하는 동심원 모양의 지형이 꽤 많았고, 크기도 플라톤이 말하던 것에서 10%밖에 차이가 나지 않았다고 한다.

그러나 해당 지역이 모로코 국왕의 개인 소유지였기 때문에 발굴 작업을 진행할 수 없었고, 모로코 국왕도 발굴에 큰 관심이 없으며, 이 설을 연구하던 휘프너마저 2013년 불의의 사고로 인해 유명을 달리했기 때문에 현재까지는 진실 여부를 말할 수가 없다.

– 모리타니 사하라의 눈 설

2018년 서부 사하라 사막의 리차트 구조가 아틀란티스의 문명의 흔적이라는 주장이 제기되었다. 이곳의 리샤트 구조(Richat Structure)는 ‘사하라의 눈(眼)’이라고도 불리는데, 아프리카 북서부 해안에 근접한 모리타니에 위치한 둥근 동심형 지형이다. 크레이터의 흔적이라느니, 화산 폭발의 흔적이라느니 하는 주장이 나왔으나 아직까지도 이런 지형이 생긴 원인을 알 수 없다.

‘사하라의 눈’이 2018년이 되어서야 비로소 아틀란티스의 후보로 주목받은 이유는 이곳이 실제 사람의 눈높이에서는 그냥 흔하디 흔한 사막으로 보이기 때문이다. 더군다나 근방이 죄다 삭막한 모래사막이라 직접 갈 일도 없었다. 그러나 현대에 접어들어 정밀한 인공위성 사진으로 보면서, 그동안 사람들이 아틀란티스를 상상하며 그려온 모습과 놀랍도록 비슷한 지형이 있음을 발견한 것.

유튜브 ‘Bright Insight’ 채널은 리샤트 구조가 아틀란티스의 흔적이라는 세 가지 근거를 제시한다.

1.리샤트 구조의 크기가 플라톤이 기록한 아틀란티스의 크기와 일치한다.

플라톤은 아틀란티스의 크기를 127스타디아라고 기록했는데, 1 스타디아는 185 m로, 127스타디아면 23.495 km이다. 위 사진의 두꺼운 회색지대를 제외한 지름이 대략 24 km이다.

2.리샤트 구조의 주변 지형이 플라톤의 기록과 일치한다.

아틀란티스는 동심원 3개인 고리 모양 해자 구조로 중앙섬에 연결되고, 도시의 북쪽에 산이 있고 남쪽에 넓은 평지가 있다고 기록되었다. 상기된 ‘모로코 Sous Massa설’을 주장한 미하엘 휘프너(Michael Hübner)도 이 특징적인 동심원 지형을 찾아다녔을 만큼 이 구조는 매우 독특한데, 리샤트 구조의 위치가 사막이라는 점만 제외하면 아틀란티스와 거의 흡사하다.

그런데 사하라 사막은 지구 자전축 변화로 인해 2만 년마다 초원&습지와 사막을 오간다는 연구 결과가 나왔다. 이에 따르면 이 지역이 지금처럼 사막이 된 것은 약 5000년 전부터이니 플라톤의 주장대로 9000년 전, 지금 기준으로 1만 1천 년 전쯤에는 사막이 아니었다는 뜻이다.

3.아틀란티스 문명의 멸망 시기가 영거 드라이어스기(Younger Dryas)에 해당한다.

영거 드라이어스기에는 급변하는 기후로 인해 해수면이 높아졌는데, 이것은 도거랜드설과도 상통하는 부분으로, 일만 여년 전에는 지금보다 해수면이 훨씬 낮았다. 이 해수면이 높아지는 과정에서 당시 아틀란티스가 수몰된 것으로 볼 수 있다.

이 주장에 따르면 아틀란티스는 물속에 가라앉았다가 다시 떠오른 셈인데, 실제로 모리타니 사막에서 오래된 고래화석이 발견된 적이 있어 인근 지역이 해수면 아래에 위치했던 적이 있음은 사실로 판명되었다#. 이런 변화들은 플라톤이 ‘모종의 이유로 지진으로 가라앉은 후, 진흙으로 막혀 배로는 접근할 수 없었다’고 기록한 것을 설명해준다.

‘사하라의 눈’을 포함한 사하라 사막 아래 거대한 강의 흔적이 발견되었다.

따라서 1만 1천 년 전 이 리샤트 구조의 위치는 해협수준의 거대한 강줄기를 끼고 있는 연안도시였음을 추정할 수 있고, 현재 위치처럼 내륙의 사막지역이 아닌 연안지역이었기 때문에 기후변화 속에서 수몰되었던 것으로 상정할 수 있다. 단, 이 가설에 따라 리샤트 구조 지역이 실제 수몰된 과거가 있는지에 대한 구체적인 지질학적, 해양학적 연구결과는 아직 발표되지 않아 어디까지나 가능성에 머무르고 있다.

Bright Insight가 올린 영상에서는 1년당 지표면 상승치를 역산하여 ‘1만 1천 년 전 서아프리카 대부분이 물에 잠겨 있고 리샤트 부근이 섬처럼 떠있었을 가능성’을 제기하는데, 이는 단순히 수치를 역산한 결과로, 만 년 가까이를 역산해도 무방 할만큼 지표면이 꾸준히 상승했는지는 보장할 수 없는 데다가 상정한 수치만큼 해수면이 서아프리카 지역을 뒤덮을 수 있었는지 등을 간과한 데이터라는 한계가 있다.

– 기타

켈트계 서유럽 부족 국가에 대한 이야기가 전파 과정에서 변형된 것이라는 주장도 있다.

그레이엄 핸콕을 위시한 신고고학파들 사이에서 대두된 이론으로, 남극이 아틀란티스였다는 또 다른 설이다. 1만여 년 전에는 남극이 빙하에 덮여있지 않았고 남대서양에 있어서 그곳에 초문명이 있었다는 주장이다. 남극이 눈에 뒤덮힌 시기나 그리스와의 거리로 봤을 때 영 신빙성이 없다. 마찬가지로 남미까지 언급하는 사람들도 있다. 혹자는 미국이 옛 아틀란티스 자리에 재건된 국가라는 썰을 풀기도 한다.

○ 아쿠아맨 원조는 플라톤, 그가 남긴 최고 유산은 상상력 _ 윤석만

“나는 땅의 아들이자, 바다의 왕이다.”

영화 ‘아쿠아맨’은 심해의 제국 아틀란티스 왕자가 슈퍼히어로로 탄생하는 과정을 그린 액션 블록버스터입니다. 아틀란티스 여왕인 아틀라나(니콜 키드먼 役)가 평범한 남자와 사랑에 빠져 태어난 아들이 아쿠아맨(제이슨 모모아 役)입니다. 아쿠아맨은 땅 위의 인간들을 공격해 전쟁을 벌이려는 이부동생 옴과 건곤일척의 싸움을 벌여 지구의 평화를 지켜냅니다.

처음 아쿠아맨은 옴에게 대적할 수준이 못 되지만, 전설의 아틀란티스 왕 아틀란이 사용했던 포세이돈의 삼지창을 손에 넣으면서 히어로로 새롭게 태어나죠. 삼지창을 손에 든 아쿠아맨은 바다의 생물을 자유자재로 부리며 옴과의 전쟁에서 대승을 거둡니다.

영화는 심해의 세계를 화려한 볼거리로 수놓습니다. 그 동안 무수한 히어로 영화가 나왔지만 ‘상상력’ 측면에서는 아쿠아맨이 으뜸입니다. 해마를 타고 싸우는 아틀란티스 전사부터 바다에 존재하는 7개 왕국까지 기존에 보지 못한 새로운 세상이 묘사되죠. 제작·배급사인 워너브러더스의 토비 에머리히 회장은 “그 동안 볼 수 없던 완전히 새롭고 독창적인 유니버스를 창조했다”고 설명합니다.

그런데 이처럼 완벽한 오락영화인 아쿠아맨의 발단이 플라톤(BC 427~347)이라고 한다면 쉽게 믿겨지시나요? 보통의 신화와 전설은 원작자가 없지만, 아틀란티스는 ‘이데아’와 ‘철인정치’를 주장하고 ‘국가’와 ‘향연’ 등 수 십 편의 고전을 남긴 플라톤이 원조입니다.

- 완벽했던 고대문명 아틀란티스

아틀란티스(Ατλαντίς)는 지금으로부터 1만 2000년 전 존재했다는 가상의 대륙입니다. 고대 그리스인들은 ‘헤라클레스의 기둥(지브롤터 해협)’ 바깥에 아틀란티스가 존재한다고 믿었죠. 바다의 신 포세이돈이 세운 나라로 그의 자손들이 왕위를 이었습니다. 하지만 어느 날 큰 재앙이 닥쳐 대륙은 바다 아래로 가라앉습니다. 지금 우리는 그 바다를 ‘Atlantic Ocean(대서양)’이라고 부르죠.

플라톤이 남긴 책 ‘크리티아스’에 따르면 아틀란티스는 대륙의 한 가운데 동서남북으로 수백 ㎞에 달하는 넓은 평야가 있었습니다. 그 주변에는 폭 200m의 대운하와 수십 개의 수로가 있어 교통과 상업이 크게 발달했죠. 한 가운데에는 포세이돈의 신전이 있었는데 금과 은으로 뒤덮인 90m 높이의 거대한 건축물이었습니다. 신전 안에는 전차 위에서 여섯 마리의 말을 끄는 포세이돈의 동상이 있었고요.

아틀란티스는 뛰어난 기술로 만들어진 철저한 계획 도시였습니다. 지상에서 채집할 수 있는 모든 향료와 꽃·열매가 있었으며 사람들은 사이좋게 나눠썼습니다. 고도로 발달한 문명 못지않게 도시민들의 교양 수준도 높았고요. 하지만 ‘지상낙원’ 아틀란티스에도 어두운 그림자가 드리웁니다. 아틀란티스인들이 점점 사치스럽고 탐욕스럽게 변하자, 이를 노여워한 신들의 저주로 대지진과 홍수가 일어납니다.

- 아틀란티스를 찾아 나선 사람들

이처럼 아름답고 비극적인 대륙 아틀란티스를 찾기 위해 많은 사람들이 탐험에 나섰습니다. 미국의 정치가였던 이그나티우스 도넬리는 1882년 발간한 ‘아틀란티스, 대홍수 이전의 세계’라는 책에서 대서양 한 가운데에 아틀란티스가 존재했다고 썼습니다. 인간이 원시생활을 벗어나 처음 문명을 이룬 시대이며, 성경 속 ‘에덴동산’의 모델이 된 곳이라고 했죠.

2차 세계대전 당시 히틀러도 아틀란티스의 전설을 찾아다녔습니다. ‘독일유산조사단’이란 친위대를 조직해 숨겨진 보물과 유적을 발굴했습니다. 특히 히틀러는 아리아인이 아틀란티스인의 후손이라는 것을 증명해 민족적 우수성을 뽐내고 싶었죠. 영화 ‘인디아나 존스’ 시리즈에서 존스 박사가 유적을 발굴할 때마다 괴롭히는 독일군이 바로 그들입니다. 그 후에도 1967년 그리스 산토리니 섬 지하에서 발견된 석조 건축물, 2012년 캐나다 탐사팀이 버뮤다 삼각지대에서 발견한 수중도시 등이 아틀란티스의 후보로 거론됐습니다.

이처럼 많은 사람들이 아틀란티스를 찾아 나선 이유는 원작자인 플라톤 때문입니다. 서양 철학사의 대부인 플라톤이 책으로 기록했기 때문에 후대인들은 모두 사실이라고 믿었죠. 책 속에서 플라톤은 크리티아스와 소크라테스의 대화로 이야기를 풀어갑니다. 크리티아스는 자신의 증조부가 솔론에게 들은 이야기라며 9000년 전(대화 시점부터)에 존재하던 신비의 섬에 대해 설명합니다. 그 내용은 익히 우리가 아는 것과 같습니다.

- 문명 발전의 원동력은 상상력

그렇다면 플라톤은 왜 아틀란티스를 책으로 남겼을까요? 김종영 서울대 기초교육원 교수는 “플라톤의 노년은 쇠망해 가는 아테네를 바라보며 고심이 많던 때였다, 자신이 이상으로 삼은 국가의 모습을 아틀란티스에 투영했던 것”이라고 설명합니다. 그러면서 “아틀란티스가 권력과 탐욕에 눈이 멀어 멸망한 것처럼 아테네인들에게도 경고를 하기 위해 책을 쓴 게 아닐까” 추측합니다.

실제로 ‘크리티아스’에서 플라톤의 마지막 서술은 이렇습니다. “제우스는 뛰어난 종족이 비참해진 것을 알고, 이들이 자제력을 배워 한 층 더 나은 사람으로 태어날 수 있게 벌을 내리기로 마음먹었다”고 말이죠. 아쉽게도 플라톤의 기록은 여기서 끝납니다. 정확히 아틀란티스의 위치가 어딘지, 바다에 가라앉은 후 어떻게 됐는지 설명하지 않았죠.

‘미완’의 끝은 상상력을 자극합니다. 플라톤의 기록을 나침반 삼아 많은 이들의 예술과 문학 작품에서 꽃을 활짝 피웠죠. 토머스 모어의 ‘유토피아’부터 프랜시스 베이컨의 ‘뉴 아틀란티스’, 쥘 베른의 ‘해저 2만리’까지 상당수의 작품이 아틀란티스를 모티브로 삼았습니다. 이처럼 아틀란티스는 지난 2400년 간 인류 문명에 ‘상상력’이라는 커다란 선물을 안겨줬습니다.

신화와 전설은 인간 문명의 거대한 보물창고입니다. 세계의 고전인 그리스 신화, 최근 유명세를 떨치고 있는 오딘과 토르 등의 북유럽 신화는 호기심과 상상력을 자극하고 문화를 만들어내는 씨앗입니다. 이런 바탕 위에 반지의 제왕과 해리포터 같은 현대의 고전들이 탄생하는 것이고요. 상상력은 새로운 것을 발견하고 문명을 발전시키는 원동력입니다.

하지만 우리는 아이들에게 지나치게 현실적이고 도구적인 교육만 편중해 가르칩니다. 여전히 “산업혁명 시대에 노동자를 양성하기 위해 만들어진 학교 모델에서 벗어나지 못하고 있는 것”(앨빈 토플러)이죠. 4차 혁명시대엔 아틀란티스처럼 상상과 모험이 넘치는 스토리의 힘의 더욱 중요해질 텐데 말입니다.

독일의 탐험가 하인리히 슐리만(1822~1890)은 어릴 적부터 호메로스의 ‘일리아스’와 ‘오디세이아’를 수없이 읽었습니다. 어린 슐리만의 꿈은 트로이를 찾는 것이었죠. 어른이 돼 트로이 유적을 발굴하려 했지만 당시 고고학자들은 비웃었습니다. 트로이는 단지 전설일 뿐이라고 믿었으니까요. 하지만 그는 포기하지 않고 진짜 트로이 유적을 찾아냅니다. 3000년 동안 잠자고 있던 트로이가 역사로 드러난 것이었죠.

미래는 꿈을 꾸는 자의 것입니다. 꿈은 상상에서 시작되고요. 이제 우리의 교육도 달달 외기만 하는 입시교육에서 벗어나 아이들 스스로 자신만의 트로이와 아틀란티스를 꿈 꿀 수 있도록 해줘야 하지 않을까요.

크리스천라이프 편집부