빌헬름 리하르트 바그너 (Wilhelm Richard Wagner, 1813 ~ 1883)의 아내(들) 미나 플래너 / 코시마 와그너

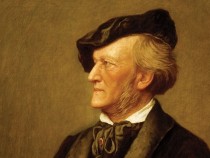

빌헬름 리하르트 바그너 (Wilhelm Richard Wagner, 1813년 5월 22일 ~ 1883년 2월 13일)는 자신의 지독한 외로움을 구원해 줄 누군가를 갈망했고 ‘남성은 여성의 영혼에 의해 구원받는다’는 생각을 작품을 통해 쏟아냈다. 그의 작품은 온통 사랑이야기로 점철되어 있는데 그가 추구하는 ‘사랑’이란 정신과 육체 모두가 하나가 되는 것이었다.

– 빌헬름 리하르트 바그너 (Wilhelm Richard Wagner)

.출생: 1813년 5월 22일, 독일 라이프치히

.사망: 1883년 2월 13일, 이탈리아 베니스 카 벤드라민 칼레르지

.국적: 작센 왕국

.오페라 대본 작가: 니벨룽의 반지, 발퀴레, 발퀴레의 기승, 탄호이저, 트리스탄과 이졸데

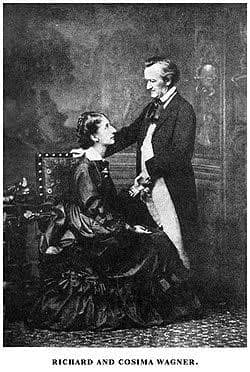

.배우자: 코시마 와그너 (1870~1883), 미나 플래너 (1836~1866)

“이전과 이후 어느 작곡가도 바그너 만큼 자신의 예술과정으로 그렇게 깊은 영향을 끼치지 못했다. 기획자, 철학자, 시인, 지휘자, 그리고 역사상 가장 중요한 작곡가 중 한 명이자 19세기의 가장 뛰어난 인물인 바그너는 그가 천재라는 것을 알았다.” ― 그라모폰

독일의 작곡가. 음악사의 영향력있는 위대한 음악가 중의 한 명이자 오페라 역사상 위대한 작곡가 중 한 명으로 평가받고 있다.

그의 영향력은 현대 음악 뿐만 아닌 미술, 철학, 문학, 정치, 시각 예술과 극장으로까지 퍼져 나갔다. 특유의 정교하고 화려하며 스케일이 큰 음악으로 많은 지지자들이 있으며, 또한 그의 논란들에 의해 반대자들도 있다. 한마디로 19세기부터 현재까지 활발하게 논쟁이 벌어지는 명실상부한 클래식 음악계의 뜨거운 감자다.

○ 민나 플래너 (Minna Planer)

여배우인 민나 플래너 (Minna Planer)는 바그너의 첫 번째 부인이다. 19세기에 독일을 중심으로 활동했던 여배우이다. 1809년 작센 왕국의 외데란 (Oederan)에서 태어났으므로 바그너보다는 4년 연상이다. 바그너와 민나는 1836년에 결혼했다. 바그너가 23세의 청년이었고 민나는 27세였다. 두 사람은 약 22년 동안 부부로서 지냈다. 다만, 마지막 10년은 여러 사정으로 거의 떨어져서 살았다. 두 사람의 결혼생활은 겉으로는 바그너와 마틸데 베젠동크의 관계 때문에 깨진 것처럼 되어 있지만 실은 처음부터 모든 면에서 맞지 않아서 불화가 계속되었고 결별은 시간의 문제였다. 민나는 바그너와 결별한지 8년 후인 1866년 드레스덴에서 세상을 떠났다. 향년 57세였다. 드레스덴의 알테 안넨프리드호프 (Alte Annenfriedhof)에 민나 플라너의 묘지가 있다. 민나는 바그너의 생애에 있어서 중요한 사건마다 바그너와 함께 그 사건들을 겪어 나갔다. 바그너와 함께 빚쟁이들을 피해서 라트비아의 리가로 갔던 일, 파리에서 일자리를 구하기 위해 리가를 떠나 런던으로 항해하는 도중에 폭풍우를 만나 죽을뻔 했던 일, 파리에서 오페라의 실패로 빈곤한 생활로 연명하던 일, 바그너가 드레스덴 봉기에 관련되어 독일에서 수배되자 그와 함께 유럽을 전전하며 도피생활을 했던 일, 바그너와 베젠동크 부인이 밀애에 빠졌던 일 등 파란만장한 바그너 생애의 중심에 함께 있었다.

민나 플래너의 아버지는 작센 왕국의 군악대에서 트럼펫을 불다가 제대한 사람이었다. 살림이 넉넉치 못해서 민나의 어린 시절은 가난과 싸우는 것이었다. 민나는 예쁘장하고 매력적으로 생겼다. 민나는 10대 소녀일 때 작센왕국의 근위병 대위인 에른스트 루돌프 폰 아인지델이라는 사람에게 원조교제를 하게 되었다. 하지만 폰 아인지델 대위는 민나가 임신하자 돌연 민나를 멀리하고 핑계를 대며 떨어지고자 했다. 민나의 부모는 민나의 배가 점점 부풀어 오르자 시골에 있는 친척 집으로 보냈다. 얼마후 딸이 태어났다. 나탈리라는 이름을 붙였다. 애칭으로는 네티 (Netty)라고 불렀다. 민나는 주위 사람들의 눈초리가 있어서 네티를 동생이라고 하며 키웠다.

민나는 돈을 벌어야 했다. 연기라면 자신이 있었기 때문에 극단에 들어가 배우가 되었다. 주로 맡은 역할은 비운의 가련한 소녀 역할 즉, 에어스테 리브하베린 (Erste Liebhaberin)의 역할이었다. 에어스테 리브하베린이란 누구나 첫눈에 동정심을 갖게 해주는 가련한 처녀를 말한다. 신파조 연극에서는 그런 역할이 의례 주인공이었다. 민나는 인기가 높아져서 데사우, 알텐부르크, 마그데부르크, 드레스덴 등 독일의 여러 곳을 순회하면서 연극에 출연했다. 주가가 높아진 민나는 주역이 아니면 안 맡는 위치가 되었다. 출연료도 많이 받았다. 팬들도 많이 생겼다. 민나는 배우로서 연기력도 좋았지만 미모도 한 몫했다. 어떤 팬은 민나의 미모를 창조주의 최대 걸작이라면서 찬사를 보냈다. 그런 팬 중의 하나가 바그너였다. 바그너가 민나에게 보낸 이른바 러브레터를 보면 요즘의 기준으로서 유치한 내용이지만 당시로서는 대단히 감동적인 표현이었다. 예를 들면 “당신과 헤어진지 24시간 밖에 되지 않았는데 나에게는 그 24시간이 마치 영겁의 세월과 같았습니다. 어찌하여 나는 이같은 헤어짐에 익숙하여 있는지 알다가도 모르겠습니다. 당신은 나의 일부가 되었습니다. 나에게 당신이 없다는 것은 마치 나의 팔다리가 떨어져 나간 것이나 마찬가지입니다. …” 등이다.

민나는 1834년 여름에 마그데부르크의 하인리히 베트만 극단에 속하여 있으면서 할레 (Halle) 부근의 바드 라우흐슈태트 (Bad Lauchstädt)라는 곳에서 여름 시즌 연극에 출연하고 있었다. 바그너도 마침 바드 라우흐슈태트에 있었다. 바그너는 마그데부르크의 오페라단으로부터 지휘자로 오라는 요청을 받고는 조건이 어떤지를 알아보기 위해 왔다가 별로 마음에 들지 않아서 시간을 두고 좀 더 생각하기 위해 바드 라우흐슈태트에 왔던 것이었다. 바그너는 우연히 민나가 묵고 있는 호텔에 방을 구하게 되었다. 바그너는 민나를 로비에서 민나를 보고 ‘아, 저 여자다’라고 생각하고는 차마 말을 붙이지는 못하고 민나가 묵고 있는 방의 바로 아랫층 방에 투숙함으로서 민나를 그리워하였다. 다음날, 바그너는 민나가 마그데부르크에서 활동하고 있다는 정보를 얻고는 민나와 계속 만나기 위해 마그데부르크의 지휘자 제안을 수락하였다. 그때 바그너는 21세 였다. 그렇게 하여 민나와 바그너의 사랑의 관계가 시작되었다. 당시 민나는 미모의 인기 여배우였고 바그너는 한낱 음악가에 불가했다. 그래서 민나는 바그너가 너무 집요하게 접근하므로 바그너를 떨쳐 버리기 위해 그야말로 여러 노력을 다 기울였다. 바그너로부터 잠적하여 찾지 못하게 했으며 다른 남자들과 공공연히 애정행각을 벌여 바그너로 하여금 실망하여 물러나도록 시도하기도 했다. 민나는 그저 바그너와 자기가 절대로 맞지 않는 커플이라는 것을 알게 해주고 싶었다. 그러나 바그너는 고집이 있었고 계속해서 구혼한다 결국 민나는 바그너의 요청을 받아 들이고 결혼을 승낙했다.

바드 라우스슈태트에서의 여름 시즌이 끝나고 그해 10월에 민나의 연극단이 마그데부르크로 돌아갈 즈음에 두 사람은 둘도 없는 연인이 되어 있었다. 이듬해인 1835년 2월에 바그너는 민나와 약혼을 했다. 그런데 두 사람은 서로 나이를 속였다. 바그너는 원래의 나이에 한 살 더 붙여서 얘기했다. 그렇지 않으면 미성년자라고 생각할 것 같아서였다. 민나는 원래 나이에서 네살이나 빼고 말했다. 바그너는 비록 민나와 약혼했지만 민나의 열성 팬들 때문에 속이 상해서 화를 내는 일은 빈번했다. 1835년 11월에, 민나는 말도 없이 갑자기 베를린으로 떠났다. 나중에 알아보니 베를린의 쾨니히스버그 극장에서 역할을 맡게 되어 갔다는 것이다. 마그데부르크 연극단이 만족스럽지 못해서 베를린으로 가기로 했다는 것이다. 아마 바그너에게 만족하지 못했던 것이 더 큰 이유였을 것이다. 민나가 말도 없이 떠나자 바그너는 분노와 함께 절망에 빠졌다. 바그너는 민나에게 계속 편지를 보내어 제발 마그데부르크로 돌아와서 당장 결혼식을 올리자고 간청했다. 결국 민나는 돌아오기로 약속했다. 그러나 마그데부르크로 돌아온 민나는 시즌말까지 머물다가 다시 저 멀리 쾨니히스버그로 떠났다. 바그너는 민나와 함께 있기 위해 쾨니히스버그에 있는 어떤 작은 극단의 부지휘자라는 직책을 어쩔수 없이 맡았다. 마침내 민나와 바그너는 1836년 11월 26일 쾨니히스버그의 트라그하임 (Tragheim)교회에서 결혼식을 올렸다. 그렇게 결혼식까지 올리게 되었으면서도 두 사람의 말다툼은 끊이지 않았다. 심지어는 결혼식 도중에 주례를 맡은 목사님 앞에서도 심하게 말다툼을 했다.

결혼후 가장 골치거리는 허구헌날 빚쟁이들에게 시달려야 한다는 것이었다. 민나도 그렇지만 바그너도 사치성이 있었다. 쾨니히스버그에서의 보조 지휘자의 자리는 별로 급여가 많지 않은 것이었다. 그런데도 바그너는 사치를 게을리하지 않았다. 바그너는 최상의 비단과 화려한 공단과 벨베트를 좋아하였다. 바그너는 집에서 입는 가운이 하나 필요해도 유명 상점에서 아주 깐깐하게 맞추어 입었다. 돈을 벌지 못하고 사치만 부렸으니 빚만 늘어날수 밖에 없었다. 바그너는 쾨니히스버그는 물론, 멀리 마그데부르크에 있는 사람들로부터 빚을 졌다. 민나는 바그너에게 빚을 받으로 온 사람들을 모두 상대해야 했기 때문에 피곤했다.

결혼한 다음 해인 1937년 5월 31일에, 민나는 자신의 팬중의 하나인 디트리히라고 하는 쾨니히스버그의 상인과 함께 가출했다. 민나는 딸 네티를 데리고 가출했다. 바그너는 바로 그날 아침에 빚쟁이들이 고소하는 바람에 지방법원의 판사에게 갔었기 때문에 민나가 가출하는 것을 알지 못했다. 분이 머리끝까지 치민 바그너는 민나를 찾으러 나섰다. 바그너는 민나의 행방을 사방으로 수소문해서 결국 민나가 드레스덴에 있는 민나의 부모 집에 있는 것을 찾아냈다. 민나는 바그너에게 맨날 빚쟁이들만 상대하는 일이 지긋지긋해서 집을 나왔다고 말했다. 바그너는 다시는 빚을 지지 않겠다고 약속하고 민나를 설득하여 겨우 집으로 데려왔다. 그러나 화해도 잠시뿐이었다. 두달 후인 7월에 민나는 다시 디트리히와 함께 어디론가 떠났다. 분노가 극도에 달한 바그너는 민나와 디트리히를 찾으면 당장 죽이겠다고 하며 나섰으나 이번에는 공연히 시간만 낭비하였다. 민나가 마음이 변해서 (일설에는 바그너에게 잘못했다고 손이 발이 되도록 빌어서) 바그너에게 돌아온 것은 그로부터 3개월 후인 10월이었다. 바그너가 라트비아의 리가 (Riga)에서 음악감독의 자리를 구했기 때문이었다. 그럼에도 불구하고 바그너의 빚문제는 해결되지 않고 그대로 남았다.

민나도 리가의 극장에서 일자리를 구했다. 바그너와 민나는 리가에서 2년 동안 잘 견디며 살았다. 그러다가 바그너는 1839년 1월에 음악감독의 자리를 내놓기로 결정했다. 이유는 리가까지 몰려온 빚쟁이들을 피해서 멀리 잠적해야 했기 때문이었다. 바그너와 민나는 기르던 개 한마리만 데리고 리가에서 가까운 러시아 국경을 넘어 바다로 가서 배를 타고 런던으로 갔다가 다시 파리로 간다는 계획을 세웠다. 마침 파리에서는 바그너의 오페라 ‘리엔치’의 공연이 준비되고 있다고 하므로 만일 ‘리엔치’가 성공을 거둔다면 돈도 많이 벌수 있다고 생각했다. 민나는 4월 18일에 리가에서 마지막이 되는 무대 출연을 했다. 쉴러의 ‘마리아 스투아르트’였다. 민나는 이 공연에서 받는 출연료로 리가에서 파리까지 가는 여비를 충당할 계획이었다. 마침내 7월 10일, 두 사람은 라트비아-러시아 국경을 안전하게 건넜다. 국경 수비대에게 발견된다면 총살을 면치 못하는 위험한 길이었다. 두 사람은 국경 너머에서 기다리고 있던 마차를 타고 배를 타기 위해 항구로 향하였다. 그런데 이들이 탄 마차가 도중에서 전복되는 사고가 일어났다. 바그너는 별로 다친데가 없었지만 민나는 상처를 입었다. 바그너와 민나는 발트해의 항구인 필라우 (Pillau: Baltiysk)에서 테티스라는 이름의 배를 타고 런던으로 향하였다. 필라우는 러시아 땅이지만 독일사람들이 많이 살고 있는 곳이었다. 필라우를 떠난 배는 심한 폭풍우 때문에 표류하다가 노르웨이의 어떤 표르드에 겨우 정박하였다. 아무튼 바그너와 민나는 필라우를 떠난지 24일 만에 런던에 도착했다. 보통 같으면 기껏해야 8일 걸리는 일정이었다. 런던에서 며칠 휴식을 취한 이들은 마침내 파리로 가는 증기선을 탔다.

바그너와 민나는 1839년부터 1942년까지 3년 동안 파리에서 지냈다. 무척 가난하게 지냈다. 그러던 바그너에게 기쁜 소식이 전해졌다. 드레스덴 궁정극장이 ‘리엔치’를 공연하겠다고 나선 것이다. 바그너는 1842년 4월에 파리를 떠나 드레스덴으로 갔다. 바그너는 드레스덴에서 궁정카펠마이스터가 되었다. 민나가 소원하던 사회적 지위와 생활의 안정을 기할수 있게 되었다. 그러다가 바그너는 1849년 5월의 드레스덴 혁명에 연루되어 당국에서 체포령이 내리자 취리히로 도피하였다. 바그너가 궁정카펠마이스터 자리를 버리고 취리히로 도망가자 민나는 당황하고 속이 상해서 죽을 지경이었다. 민나와 바그너의 관계는 냉랭해졌다. 민나는 취리히를 드레스덴보다 형편 없는 시골 도시 정도로 생각했다. 그리고 ‘카펠마이스터의 부인’ (Frau Kappelmeister)이라는 사회적 신분을 잃게 되어 한탄을 금치 못했다.

바그너가 그런 민나를 설득하여 취리히로 오게 한 것은 몇 달 후인 8월이었다. 그런데 문제는 바그너의 이상적인 세계관, 또는 작품관과 민나의 생각이 전혀 다르다는데 있었다. 민나는 지휘자로서 바그너의 능력을 높이 평가했다. 하지만 바그너의 오페라에 대하여는 점점 흥미를 잃고 이해하지 못했다. 하지만 민나로서는 예전과는 달리 바그너의 활동에 의지할수 밖에 없었다. 다시 무대에 서서 연극을 한다는 것이 어려워졌기 때문이었다. 이 당시 민나는 심장질환의 증세를 보이기 시작했다. 의사는 아편을 처방해 주었다. 그만큼 통증이 심했다.

바그너와 민나의 사이가 결정적으로 파국을 맞은 것은 바그너와 마틸데 베젠동크와 불륜 관계에 있었던 것이 큰 원인이었다. 바그너는 1857년에 취리히에서 ‘트리스탄과 이졸데’를 작곡하는 중에 베젠동크와 열애의 관계에 들어갔다. 민나는 바그너가 베젠동크 부인과 좀 수상한 관계에 있는 것만은 틀림없는데 증거가 없어서 가만히 있었다. 그러다가 1858년 4월에 민나는 바그너가 베젠동크 부인에게 보낸 편지를 발견했다. 민나는 두 사람이 간통을 했다고 하면서 비난했다. 바그너는 그런 일이 없다고 부인했다. 그러면서 민나가 편지의 내용을 과대해석했다고 주장했다. 그러는 중에 민나는 바그너가 베젠동크 부인에게 추가로 보낸 편지들을 발견했다. 편지에는 바그너가 베젠동크 부인을 ‘바람둥이 여자’ (hussy), 또는 ‘순결하지 않은 여자’ (filthy woman)라고 표현한 내용도 있었다. 민나는 이로 미루어보아 베젠동크 부인이 바그너를 유혹하였고 바그너는 그로부터 벗어나려고 했다고 추측했다.

그럼에도 불구하고 바그나와 민나는 결국 떨어져 지내기로 했다. 바그너는 베니스로 여행을 떠났고 민나는 온천에서 치료를 받으면 심장질환에 좋다는 말을 듣고 브레스텐버그 (Brestenberg)로 갔다. 당시 민나는 심장상태가 악화되어 있었다. 민나는 베젠동크 부인에 대하여 유감이 많았다. 그래서 드레스덴으로 돌아가기 전에 베젠동크 부인에게 편지를 보내어 자기의 불편한 심기를 표현했다. 민나는 편지에서 ‘피눈물 흘리는 심정으로 말합니다. 당신은 결혼한지 거의 32년이나 되는 나와 나의 남편을 갈라 놓는데에 성공했습니다. 그런 행동이 당신에게 마음의 평안과 행복을 주게 되기를 바랍니다.’라고 말했다. 민나는 나중에 ‘트리스탄과 이졸데’가 지나치게 가증스러운 사랑을 했던 두 사람’이라고 말했다. 물론 베젠동크 부인과 바그너를 빗대어서 한 말이다.

바그너는 1859년 11월에 ‘탄호이저’ 수정본을 파리오페라에서 공연되기를 바라면서 파리를 찾아왔다. 바그너는 민나에게 연락하여 그간의 사정을 설명하고 파리에서 함께 지냈으면 좋겠다고 말했다. 민나는 그래도 남편인 바그너의 요청을 받아 들여 파리로 왔다. 하지만, 두 사람은 마치 견원지간처럼 만나면 다투고 싸웠다. 두 사람은 모처럼 파리에서 재회하였지만 마찬가지였다. 민나는 ‘탄호이저’ 수정본으로서는 파리에서 돈을 벌지 못한다고 생각했다. 대신에 ‘리엔치’로서 돈을 벌수 있다고 믿었다. ‘탄호이저’는 대실패였다. 1861년 7월에 바그너는 비엔나로 갔고 민나는 다시 온천요양을 위해 바드 조덴 (Bad Soden)으로 갔다가 이어서 드레스덴으로 갔다. 드레스덴에는 민나의 딸 나탈리 (네티)와 민나의 부모가 살고 있었다. 이들은 바그너가 보내주는 돈으로 생활을 하고 있었다.

1862년 2월, 민나는 바그너가 살고 있는 뷔스바덴의 비브리히 (Biebrich)를 깜짝 방문하였다. 오랜만에 만난 두 사람은 그래도 부부인지라 과거는 다 잊고 서로 잘해보자고 다짐했다. 두 사람의 생활을 누가 보던지 다정하고 평화스러운 것이었다. 그러나 그런 상황이 오래 갈수는 없는 일이었다. 민나가 바그너와 재회한지 며칠 후에 베젠동크 부인이 바그너에게 보낸 편지가 도착했다. 민나가 난리를 친 것은 자명한 일이었다. 결론만 말하면 바그너는 나중에 그 때를 회상하면서 마치 10일 동안 지옥에 있었던 것과 같았다고 말했다. 1862년 6월에 바그너는 도저히 더 이상 민나와 살수 없어서 이혼을 제안하였다. 그러나 민나는 한마디로 거절했다. 민나는 오히려 바그너에게 지난 일은 다 잊고 드레스덴에 가서 함께 지내자고 계속 간청했다. 드레스덴에는 민나의 딸인 나탈리와 민나의 부모가 살고 있었다. 하지만 바그너는 드레스덴에 가서 살 생각이 없었다. 비록 이혼은 성립되지 않았지만 베젠동크 편지사건 이후 민나와 바그너는 한 지붕 아래에서 산 일이 없다. 하지만 그렇다고 이혼을 한 것은 아니었다. 바그너는 민나가 세상을 떠날 때까지 민나에게 생활비를 지원해 주었다. 민나 바그너는 1866년 드레스덴에서 심장마비로 세상을 떠났다. 바그너는 민나의 장례식에 참석하지 않았다. 바그너는 민나가 세상을 떠난지 4년 후인 1870년 오래전부터 사랑하던 코지마 리스트와 결혼하였다.

민나와 바그너의 관계에 대한 내용이 자세하게 알려지게 된 것은 두 사람이 주고 받은 편지가 공개되어서였다. 민나가 간직하고 있던 바그너와의 편지들은 민나가 세상을 떠난후 그의 딸인 나탈리가 보관하게 되었다. 나탈리는 나중에 미국의 작가인 메리 버렐 (Mary Burrell)에게 그 편지들을 대부분 팔았다. 메리 버렐은 바그너에 대한 자서전을 집필할 계획이었다. 메리 버렐은 바그너 자서전이 나오기 전에 세상을 떠났지만 나중에 바그너 편지들을 중심으로 하고 민나의 편지도 포함한 ‘버렐 콜렉션’이 1950년에 출판되었다. 버렐 여사가 나탈리로부터 매입한 민나-바그너 편지들은 현재 필라델피아의 커티스음악원에 소장되어 있다.

○ 코지마 바그너

코지마 바그너는 헝가리 출신의 피아니스트 겸 작곡가 겸 지휘자인 프란츠 리스트의 딸이다. 리스트가 태어날 당시의 헝가리는 오스트리아 제국에 속하여 있으므로 엄밀히 말하면 리스트는 오스트리아의 피아니스트이며 작곡가이다. 코지마는 프란츠 리스트와 마리 다구가 사랑하며 낳은 자식이다. 마리 다구는 프랑스의 유명한 여류작가로서 리스트와 한동안 동거생활을 하였다. 코지마는 처음에 한스 폰 뷜로라는 유명한 피아니스트 겸 지휘자와 결혼하였으나 나중에 바그너와 불륜에 빠져 스위스로 도망갔고 결국 바그너와 결혼하여 바그너의 두번째 부인이 되었다.

코지마는 바그너에게 평생을 헌신하며 음악사에 길이 남을 여러가지 중요한 일들을 수행하였다. 바그너와 함께 바이로이트 페스티벌을 창설했고 바그너 사후 페스티벌을 성공적으로 경영한다. 또 코지마는 바그너의 후기 작품들, 특히 ‘파르지팔’에 중요한 영감을 주었다. 코지마는 바그너가 세상을 떠난 후 바그너의 음악과 철학을 증진하는 일에 여생을 헌신했다. 코지마와 바그너는 딸 둘과 아들 하나를 두었다.

코지마는 1837년 12월 24일 북부 이탈리아의 코모 롬바르디아에서 태어났다. 코지마의 아버지는 당대의 인기 피아니스트인 프란츠 리스트였으며 어머니는 프랑스의 여류작가로서 귀족인 마리 다구 백작부인이었다. 코지마는 어린 시절을 할머니, 그리고 가정교사와 함께 지냈다. 코지마는 20세가 되는 1857년에 지휘자인 한스 폰 뷜로 (Hans von Bülow: 1830-1894)와 결혼하였다. 결혼 후 두 사람 사이에는 두 명의 자녀가 태어났지만 대체적으로 이들의 결혼생활을 사랑이 없는 것이었다. 코지마는 한스 폰 뷜로와 결혼한지 6년 후에 바그너와 관계를 갖기 시작했다. 그때 바그너는 코지마보다 24세나 연상이었다. 결국 코지마는 바그너와 1870년에 결혼하였다. 그리고 1883년에 바그너가 세상을 떠나자 그로부터 20여년 동안 바이로이트 페스티발을 주관하였다. 코지마는 바이로이트의 레퍼토리를 바그너의 10개 오페라로 구성된 이른바 ‘바이로이트 캐논’ (Beyreuth Canon)으로 확대하였다. 바이로이트 페스티발이 세계적인 행사로 자리 잡게 된 것은 오로지 코지마 바그너의 헌신적인 기여때문이었다. 코지마가 20년에 걸친 바이로이트의 감독으로 활동하는 중에 일부 사람들이 극장무대의 혁신을 주장했지만 코지마는 반대하였다. 코지마는 바그너의 오리지널 제작 의도를 대한으로 존중하여 오페라를 제작해야 한다고 주장하였다. 코지마는 그런 주장을 그가 1907년에 은퇴한 후에도 후임자들이 계승하기를 강력히 희망했다. 코지마는 독일이 문화적으로, 그리고 인종적으로 우월하다는 바그너의 주장에 대하여 같은 의견을 갖고 있었다. 그래서인지 코지마가 바이로이트의 감독으로 있을 때에 바이로이트는 점차 반유대주의의 성향을 띠게 되었다. 그러한 성향은 바이로이트가 출범한지 수십년 후에도 계속되었다. 그래서 코지마는 바이로이트 페스티발을 부흥발전시킨 인물로서 인정을 받고 있지만 한편으로는 과연 페스티벌을 정치와 인종문제로 연결시키는 것이 옳으냐는 논란을 낳게 했다.

코지마의 아버지는 프란츠 리스트이고 어머니는 마리 다구이다. 리스트가 마리 다구 백작부인 (Marie, Comtesse d’Agoult)을 만난 것은 21세 때인 1832년이었다. 마리 다구는 리스트보다 6년 연상으로 파리 사교계의 여류였다. 마리의 어머니는 독일인이었다. 프랑크푸르트의 이름난 은행가 가문의 출신이다. 아버지는 프랑스의 귀족인 라비니 백작 (Comte de Lavigny)이었다. 마리는 1827년에 다구백작인 샤를르 (Charles, Comte d’Agoult)와 결혼하였다. 그리고 두 딸을 두었다. 그러나 두 사람의 결혼생활은 무미건조한 것이었다. 그때 마리는 리스트를 만났다. 리스트는 그 놀라운 피아노 재능으로서 파리 사교계에서 선망의 대상이 되어 있었다. 파리 사교계의 두 인물이 만났으니 서로 관심을 가지지 않을수 없었다. 더구나 마리와 리스트는 서로 지성적인 관심이 같았다. 그리하여 두 사람은 사랑에 빠진다. 2년 후인 1835년, 마리와 리스트는 피라를 떠나 스위스로 도피를 떠났다. 파리에서 자기들에 대한 온갖 스캔들을 더 이상 듣고 싶지 않아서였다. 두 사람은 제네바에 정착하였다. 그리고 마리는 그해 12월에 딸을 낳았다. 블란디네 (Blandine: 블랑댕)이었다. 코지마의 언니이다.

리스트는 유럽의 여러 곳을 다니며 연주회를 가졌다. 콘서트 피아니스트로서 경력을 쌓기 위해서였다. 2년이 넘게 그렇게 다녔다. 마리가 언제나 함께 다녔다. 1837년 말 쯤해서 마리는 임신말기였다. 리스트와의 두번째 아이였다. 그때 두 사람은 이탈리아 북부 롬마르디아의 코모 (Como)에 있었다. 마리는 코모의 호수가에 있는 벨라지오 (Bellagio) 호텔에서 12월 24일에 둘째 아이를 낳았다. 딸이었다. 이름을 프란체스카 게타나 코지마 (Francesca Gaetana Cosima)라고 붙였다. 코지마라는 생소한 이름은 의사와 약사들의 수호성인인 성코스마스 (St Cosmas)에서 가져온 것이다. 그로부터 이 아이는 코지마라고 불렸다. 리스트와 마리는 연주여행을 계속 다녀야 했기 때문에 어린 블란디네와 코지마는 유모에게 맡겨서 길렀다. 당시에는 웬만한 집에서는 아기들을 유모에게 맡겨 기르는 것이 보통이었다. 리스트와 마리의 세번째 아이인 다니엘은 1839년 5월 9일 베니스에서 태어났다. 두 사람 사이에 태어난 유일한 아들이었다. 1839년에 리스트는 계속 연주여행을 다니는 중에 마리는 두 딸을 데리고 파리로 돌아갔다. 마리가 파리로 돌아가는 것은 사회적으로 여러가지 위험을 감수하는 것이었다. 남편과 아이들을 버리고 리스트와 애정도피하였다가 몇년 만에 두 딸을 데리고 파리에 나타났으니 오죽이나 말들이 많았을 것은 불을 보듯 뻔한 노릇이었다. 마리가 그런 눈총을 받으면서도 파리에 온 것은 아이들을 사생아가 아니라 적자로 인정을 받기 위해서였다. 그러나 친정 어머니인 마담 드 플리비니는 아이들을 받아들이기를 거부하였다. 마리는 사회적으로 받아들일수 없는 여인이 되었다. 사생아인 두 딸이 증거였다. 그런 소식을 들은 리스트는 아이들을 마리로부터 떼어내어 기르는 것이 아이들을 위해 필요한 일이라고 생각했다. 그래서 아이들을 데려다가 파리에 살고 있는 자기의 어머니인 마리아 안나에게 맡겼다. 아들 다니엘은 베니스에 두고 유모가 기르도록 했다. 이렇게하여 리스트와 마리는 서로 독립적인 생활을 계속할수 있었다. 그러다보니 리스트와 마리의 관계는 점점 식어갔다. 1841년쯤해서는 리스트와 마리가 만나는 일이 별로 없게 되었다. 1845년 경에는 서로 아예 만나는 일도 없었다. 얘기할 일이 있으면 제3자를 통해서 얘기를 전할 정도였다. 리스트는 파리에 있는 딸들이 마리와 만나지 못하도록 했다. 마리는 리스트가 ‘어머니의 자궁에서 나온 열매들을 훔치려 한다’고 비난했다. 리스트는 딸들의 장래를 결정하는 유일한 권리는 자기에게 있다고 주장했다. 마리는 그런 리스트와 ‘마치 암사자처럼’ 싸우겠다고 위협했다. 그러나 얼마후에 그런 투쟁을 포기했다. 아마도 사회적인 체면이 어머니로서의 의무보다는 더 가치가 있다고 생각했던 모양이었다. 마리는 딸들과 같은 도시에 살고 있었지만 1850년까지 5년 동안 한번도 서로 만난 일이 없었다.

두 자매 중에서 언니인 블란디네가 더 이뻤다. 코지마는 코가 유별나게 길었고 입이 넓었다. 그래서 사람들은 코지마를 ‘미운 오리새끼’라고 불렀다. 리스트는 자기 아이들에게 살뜰하지는 않았다. 그저 형식적인 경우가 많았다. 하지만 리스트는 아이들이 제대로 교육받아야 한다고 생각하고 모든 지원을 아끼지 않았다. 두 딸은 마담 베르나르 (Madame Bernard)라는 사람이 운영하는 특수기숙학교에 갔다. 아들 다니엘도 역시 리체 보나파르트라는 학교에 들어갈 준비를 하였다. 리스트는 36세 때인 1847년에 러시아 공자의 부인인 카롤리네 추 자인 비트겐슈타인 (Carylyne zu Sayn-Wittgenstein: 1819-1887)을 만났다. 카롤리네는 폴란드 출신이었다. 남편과는 사이가 좋지 않아서 별거하고 있었다. 이듬해에는 리스트와 사랑하는 사이가 되었다. 리스트와 카롤리네의 관계는 리스트가 세상을 떠날 때까지 지속되었다. 카롤리네는 리스트가 세상을 떠난 다음 해에 세상을 떠났다. 카롤리네는 리스트의 생활에 있어서 모든 것을 관리하는 입장이 되었다. 두 딸을 양육하는 일까지도 카롤리네의 책임이 되었다. 1850년 경에 리스트는 두 딸들이 엄마인 마리를 가끔씩 만나고 있다는 사실을 알게 되었다. 리스트는 카롤리네의 조언을 받아 두 딸들이 마리와 만나지 못하도록 기숙학교에서 데려나와 집에서 가정교사를 두고 지내도록 했다. 가정교사는 카롤리네의 가정교사였던 당시 72세의 마담 파테르시 데 포솜브로니였다. 리스트의 지시는 분명했다. 가정교사가 두 딸들의 모든 생활을 관리하고 감독한다는 것이었다. 가정교사는 두 딸들이 무슨 일을 하면 되고 무슨 일을 하면 안되는지를 일일히 결정했다. 리스트는 말년인 1881년에 외손녀 다니엘라를 위해 ‘크리스마스 트리 모음곡’을 작곡했다. 모두 12곡으로 구성되어 있는 모음곡이다. 그중에서 마지막 세곡은 리스트와 카롤리네의 이루지 못할 사랑을 표현한 것이라고 한다. 열번째 곡인 ‘옛적에’ (Ehemals)는 리스트가 카롤리네를 처음 만났던 때를 회상하며 쓴 것이며 열한번째 곡인 ‘운가리슈’ (Ungarisch)는 헝가리 출신인 리스트 자신을 표현한 것이고 열두번째 곡인 ‘폴니슈’ (Polnisch)는 폴란드 출신의 카롤리네를 표현한 곡이다.

블라디네와 코지마 자매는 4년 동안 그렇게 마담 파테르시의 우산 아래에서 지냈다. 어쨋든 코지마는 마담 파테르시로부터 귀부인으로서의 예의범절을 깍득하게 배웠다. 1853년 10월에 리스트가 마담 파테르시의 아파트에 살고 있는 두 딸을 만나러 왔다. 1945년 이래 8년 만에 처음이었다. 이 때 리스트는 엑토르 베를리오즈와 리하르트 바그너와 함께 찾아왔다. 이때 코지마는 16세의 소녀였고 바그너는 40세의 중년이었다. 나중에 카롤리네가 낳은 딸인 마리는 그 때의 코지마에 대하여 ‘키가 크고 삐쩍 말랐으며 각이 진 얼굴은 그의 아버지와 닮은 모습이었다. 정말 볼품 없는 소녀였다. 다만 한가지 멋있던 것은 코지마의 길고 빛나는 금빛 머리칼이었다’고 말했다. 무도 식사를 함께 마친 후에 바그너는 나중에 ‘신들의 황혼’이라는 제목의 오페라가 된 작품의 마지막 막의 대본을 낭송했다. 코지마가 바그너에게 관심을 갖게 된 것은 아마 이 때부터라고 한다. 하지만 바그너는 일기에 ‘두 소녀는 매우 수줍어 했다’라고만 썼다.

리스트는 딸 들이 점점 성장하자 생활에 변화가 있어야 한다고 생각했다. 그래서 두 딸들을 베를린으로 보내 살도록 했다. 파리에 있던 마리가 극구 반대했음은 물론이었다. 두 딸들은 베를린에서 프란치스카 폰 뷜로 부인의 집에서 지내게 되었다. 프란치스카 폰 뷜로 부인은 리스트가 가장 총애하는 제자인 한스 폰 뷜로의 어머니이다. 아들 한스는 두 딸들의 음악교육을 맡았고 한스의 어머니인 프란치스카 폰 뷜로 부인은 두 딸들의 일반적인 생활관습에 대한 교육을 맡았다. 한스 폰 뷜로는 원래 법률을 공부했으나 1850년 8월에 리스트가 바이마르에서 바그너의 ‘로엔그린’의 초연을 지휘하는 것을 보고 법률공부를 집어 치우고 평생을 음악가로서 헌신하기로 결심한 사람이다. 한스는 피아노를 공부했다. 뛰어난 피아니스트였고 프란츠 리스트에게 배웠다. 리스트는 한스의 재능을 보고 언젠가는 위대한 콘서트 피아니스트가 될 것이라고 말했다. 리스트의 두 딸의 음악교육을 맡은 한스는 그 중에서도 코지마의 피아노에 대한 재능을 보고 깊은 인상을 받았다. 아버지인 리스트의 스탬프를 찍은 것 같았다고 말할 정도로 테크닉이 뛰어났다. 한스와 코지마는 어느덧 사랑하는 감정을 가지게 되었다.

한스와 코지마는 1857년 8월 18일 베를린의 성헤드비히교회에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 신혼여행 중에 취리히 인근에 살고 있는 바그너를 찾아가기도 했다. 리스트도 함께 갔었다. 코지마는 그 다음해에도 스위스의 바그너를 찾아갔었다. 이번에는 혼자였다. 코지마는 바그너에게 충격을 주었다. 코지마는 바그너의 집을 떠나면서 바그너의 발 아래에 몸을 던지고 바그너의 손을 부여 잡고 눈물을 흘리고 키스를 퍼부었다. 바그너는 코지마의 뜻밖의 행동에 몹시 당황하였다. 코지마의 사랑의 고백을 어떻게 받아 들여야 할지 몰랐던 것이다. 파리에서 어린 시절을 보내고 성장한 코지마로서는 베를린에서의 생활에 제대로 적응을 하지 못하였다. 코지마는 베를린이 시골처럼 느껴졌다. 그래서 무슨 모임이 있더라도 외톨이 처럼 지내기 일수였다. 코지마는 처음에 남편 폰 뷜로의 경력이 깊은 관심을 가지고 있었다. 코지마는 남편에게 작곡도 해 보라고 권면하였다. 어느날 코지마는 폰 뷜로에게 대본을 하나 주며 오페라로 작곡해 보라고 제안하기도 했다. 코지마가 직접 쓴 대본으로 아서왕의 궁정 마법사인 멀린 (Merlin)에 대한 내용이었다. 하지만 아무것도 나온 것이 없었다. 폰 뷜로는 지휘자로서 너무 스케줄이 많았다. 그럴수록 코지마는 혼자 지내는 시간이 많았다. 코지마는 프랑스어 잡지인 Revue germanique의 번역자 겸 기고가로서 시간을 보냈다. 코지마는 1860년 10월 12일에 첫 아이를 낳았다. 딸이었다. 코지마는 사망한 남동생인 다니엘을 추모하여서 딸의 이름을 다니엘라 (Daniela)라고 지었다. 1862년에 코지마는 또 하나의 비통한 경험을 해야 했다. 유일한 언니인 블란디네 (블랑댕)이 출산하다가 세상을 떠난 것이다. 플란디네는 1857년에 파리의 변호사인 에밀 올리비에라는 사람과 결혼했었다. 코지마와 블란디네는 어릴 때부터 자매 이상으로 함께 자랐기 때문에 블란디네의 갑작스런 죽음은 코지마로서 큰 충격이었다. 블란디네가 세상을 떠난 다음 해인 1863년에 코지마는 두번째 딸을 낳았다. 언니 블란디네를 생각하여서 딸의 이름을 블란디나 (Blandina)라고 지었다.

바그너와 폰 뷜로는 더욱 가깝게 지내게 되었다. 폰 뷜로가 리스트의 뛰어난 제자이기도 했지만 바그너도 그의 음악적 재능을 높이 인정하여 여러 일을 맡겼던 터였다. 폰 뷜로는 1858년에 ‘트리스탄과 이졸데’의 보컬 스코어를 준비하는 일을 맡았다. 1862년에는 ‘뉘른베르크의 마이스터징어’의 스코어를 필사하는 업무를 맡았다. 폰 뷜로는 1862년 여름에 가족과 함께 비브리히 (Biebrich)에 있는 바그너의 거처를 방문하여 함께 지냈다. 나중에 바그너는 당시 코지마와 작별을 하면서 ‘발퀴레’에서 ‘보탄의 작별’을 생각했다고 말했다. 1862년 10월, 블란디네가 세상을 떠난 직후에 바그너와 폰 뷜로는 라이프치히의 콘서트에서 나누어 지휘를 하게 되었다. 코지마도 리허설을 참관하고 있었다. 바그너는 나중에 ‘그때 코지마의 모습은 마치 다른 세상에서 온 사람처럼 보였다’면서 코지마에 대하여 더 할수 없는 애정을 느끼게 되었음을 고백했다. 1863년 11월에 바그너는 베를린을 방문하였다. 당연히 코지마를 만났다. 폰 뷜로는 어떤 콘서트의 리허설 때문에 얼굴을 볼수가 없었다. 바그너와 코지마는 택시를 타고 오래오래 드라이브하면서 서로의 감정을 비로소 털어 놓았다. 바그너는 나중에 ‘우리는 흘러나오는 눈물을 주체할수 없으면서 우리가 서로 혼자가 아니라 함께 속하여 있다는 사실을 고백하였다’고 썼다.

1864년에 들어서서 바그너는 새로운 후원자로 인하여 그동안의 구차했던 생활에서 벗어날수 있었다. 당시 18세에 불과했던 바이에른의 루트비히 2세 국왕이었다. 루트비히는 바그너의 빚을 모두 갚아주었을 뿐만 아니라 매년 생활비도 지급하였다. 루드비히는 바그너에게 슈타른베르크 (Starnberg) 호수가에 별장을 주었고 뮌헨에는 커다란 저택을 주었다. 바그너의 요청에 의해 폰 뷜로는 루드비히의 궁정피아니스트로 임명되었다. 그래서 폰 뷜로와 코지마는 뮌헨으로 이사왔다. 바그너의 저택 근처에 집을 구하여 지내게 되었다. 코지마는 바그너의 개인비서처럼 일하기 시작했다. 폰 뷜로브가 출장이라도 가게 되면 코지마는 바그너와 함께 슈타른베르크 호수가의 별장에 가서 1주일도 좋고 열흘도 좋다고 하면서 마냥 함께 지냈다. 어떤 날 폰 뷜로가 바그너의 집을 찾아갔더니 코지마가 바그너의 침대에 누워 있었다고 한다. 하지만 폰 뷜로는 코지마에게 어찌된 일인지 묻지 않았으며 바그너에게도 아무 말을 하지 않았다고 한다. 코지마가 뮌헨으로 와서 바그너와 밀회를 시작한지도 아홉 달이 지났다. 1865년 4월 10일, 코지마는 딸을 낳았다. 이졸데라는 이름을 붙였다. 폰 뷜로브는 그 아기가 분명히 자기의 딸이 아니며 바그너의 딸인 것을 알면서도 이졸데를 자기의 딸로서 받아 들이고 코지마와의 사이에서 태어난 적법한 아이로서 출생신고를 하였다. 바그너는 4월 24일 이졸데의 세례식에 버젓이 참석하였다. 그해 6월 10일에 폰 뷜로브는 뮌헨의 궁정오페라 (Hofoper)에서 공연되는 ‘트리스탄과 이졸데’의 역사적인 초연을 지휘하였다. 바그너는 루트비히 2세의 총애를 받았지만 바이에른 궁정에서는 바그너에 대하여 말들이 많았다. 그래서 바그너는 내각들에 의해 바그너는 추방된다. 바그너는 몇 달 동안 이곳저곳을 돌아다니다가 1866년 3월에 제네바에 도착하였다. 코지마가 뒤따라서 제네바로 왔다. 바그너와 코지마는 루체른으로 함께 가서 호수가에 커다란 저택을 구해서 함께 지내기 시작했다. 빌라 트리브센 (Villa Triebschen)이다. 임대료는 루트비히가 준 돈으로 냈다. 바그너는 빌라 트리브센에 대한 임대계약을 맺자마자 폰 뷜로와 그의 아이들을 여름에 루체른의 자기 집에 와서 지내라고 초청했다. 폰 뷜로는 이졸데를 포함한 아이들과 함께 바그너의 집에서 여름을 보내고 아이들과 함께 돌아갔다. 하지만 그후 폰 뷜로가 바젤에 일이 있어서 떠나자 코지마는 즉시 루체른의 빌라 트리브센으로 달려왔다.

이때 쯤해서 폰 뷜로는지금까지는 알면서도 모른체 했지만 이제는 도저히 자기 아내와 바그너와의 관계를 묵과할수 없다고 생각했다. 폰 뷜로는 친구에게 보낸 편지에서 ‘1865년 1월부터 두 사람의 관계가 보통 이상이라는 것을 알고는 있었지만 이렇게까지 진전될 줄을 몰랐다’고 말했다. 바그너는 코지마와의 관계가 스캔들로서 사람들의 구설수에 오르내리는 것이 부담스러웠다. 그래서 루트비히을 속여서 1866년 6월에 성명서를 내도록 했다. 궁정지휘자인 폰 뷜로는 신성한 결혼생활을 유지되도록 더욱 성심을 다해야 할 것이라는 내용이었다. 그로부터 몇 달 후인 1867년 2월, 코지마는 빌라 트리브센에서 두번째 딸을 낳았다. 에바였다.

1868년 10월에 코지마는 폰 뷜로에게 이혼을 요구했다. 당연히 폰 뷜로는 동의하지 않았다. 폰 뷜로는 집안 식구들에게 코지마가 바그너와 함께 있기 위해 장기간 집을 비운 것을 베르사이유에 살고 있는 이복언니의 집에 가서 있었다는 식으로 설명했다. 이듬해인 1869년 6월에 코지마는 바그너와의 관계에서 태어나는 세번째 아이를 출산했다. 아들이었고 지그프리트라는 이름을 지어 주었다. 그후 코지마는 폰 뷜로에게 편지를 보내어 마지막으로 이해를 촉구하였다. 마침내 폰 뷜로브도 어찌할수 없어서 코지마의 이혼요청을 받아 들일수 밖에 없었다. 이혼이 법적으로 성립된 것은 1870년 7월 18일이었다. 이렇듯 지연된 것은 베를린 법원에서의 수속에 시간이 걸려서였다. 폰 뷜로는 코지마와의 이혼이 성립되자 의도적으로 바그너와 코지마로부터 거리를 두고 지냈다. 폰 뷜로브는 그후로 다시는 바그너와 얘기도 나누지 않았다. 코지마를 다시 얼굴이라도 보기 위해 만난 것은 이혼한 후로부터 11년이 지난 때였다. 바그너와 코지마는 1870년 8월 25일 루첸른의 어떤 장로교회에서 결혼식을 올렸다. 코지마는 일기에서 그날의 일을 ‘R 이라는 이름을 간직하는 것이 보람된 일이 되기를’라고 적었다. R은 Richard를 뜻하는 것이었다. 코지마의 아버지인 리스트는 두 사람의 결혼식을 미리 통보받지 못했다. 신문을 보고서 처음 알았다.

코지마는 바그너에게 바그너의 야심작 니벨룽의 반지 페스티벌의 장소를 바이로이트로 제시했다. 백과사전을 보고 바이로이트라는 지명을 생각해 냈다고 한다. 바그너는 1835년에 바이로이트를 잠깐 방문했던 일이 있었다. 바그너는 바이로이트가 지역적으로 독일의 중심부분에 있어서 좋다고 생각했다. 바이로이트는 라이프치히와 뮌헨의 중간 지점에 있다. 실제로 지도를 펴놓고 보면 베를린-라이프치히-바이로이트-뮌헨이 거의 일직선 상에 놓여 있는 것을 알수 있다. 바그너는 또한 바이로이트의 조용한 분위기에 매력을 느꼈다. 바이로이트는 지나치게 유행을 따르지 않는 도시였다. 바그너는 코지마와 함께 1871년 4월에 현장조사를 위해 바이로이트를 찾아갔다. 그리고 즉시 그곳에 새로운 극장을 짓기로 결정했다. 이와함께 바이로이트가 장래 두 사람의 영원한 고향이 될 것으로 계획했다. 바그너는 바이로이트에서 2년 후인 1873년에 오페라 축제를 열것이라고 발표했다. 그때 링 사이클 전편을 공연하게 될 것이라고 밝혔다.

루드비히는 새로운 극장 건설을 위한 재정지원을 거절했다. 착공이 늦어지지 않을수 없었다. 이와 함께 1873년으로 발표되었던 개관도 어쩔수 없이 지연되지 않을수 없었다. 원래 예정일인 1873년 3월까지는 총건설비의 3분의 1정도 밖에 모금되지 않았다. 건설계획을 포기할수 밖에 없는 처지였다. 바그너는 루드비히에게 다시 간청을 하였다. 루드비히는 처음에는 거부하다가 나중에는 그래도 사람이 그러면 안된다고 생각했던지 자금을 대주었다. 전체 건설 계획에는 바그너가 가족들과 함께 살 저택인 빌라 발프리트 (Villa Wanfried)의 건설도 포함되어 있다. 빌라 반프리트는 1874년 초에 완성되어 그해 4월 18일에 코지마와 아이들이 입주하였다. 극장은 1875년에 완공되었다. 페스티발은 아무래도 준비과정이 있어서 1876년으로 미루어졌다. 바그너는 극장건설에 따른 그 동안의 노고를 코지마에게 다음 한마디로 표현하였다. “돌 하나하나는 나와 당신의 피로서 붉게 물들어 있다.”

코지마는 바이로이트의 건설 기간 중에 아버지인 리스트에게 로마 가톨릭으로부터 개신교로 개종하겠다고 고백하였다. 그때 리스트는 이미 가톨릭의 어떤 작은 수도회에 속한 성직자가 되어 있었다. 코지마가 개신교로 개종하겠다는 것은 바그너와의 관계를 더욱 공고히 유지하자는 의도에서였다. 코지마는 1872년 10월 31일 개신교로의 전례를 받았다. 바그너는 코지마의 이같은 행동에 큰 감동을 받았다. 그래서 일기에 ‘세상의 어떤 권세가 이보다 더 위대할수 있는가? 과연 종교라는 것은 사랑이다.’라고 썼다. 1876년 3월에 바그너와 코지마는 베를린에 있었다. 이들은 파리에서 마리 다구가 세상을 떠났다는 소식을 들었다. 코지마의 생모였다. 코지마는 파리에서의 장례식에 참석하기가 어려웠다. 그래서 딸 다니엘라에게 다음과 같은 편지를 보내어 마리 다구의 죽음을 애도하였다. “내가 할수 있는 일이라고는 아무것도 없는 것 같다. 다만, 나를 이 세상에 나오게 한 여인에 대하여 애통해 하는 일이 있을 뿐이다.”

루트비히가 헤르만 레비를 ‘파르지팔’ 초연의 지휘자로 강력 천거하자 바그너는 처음에는 거부반응을 보였다가도 현실을 생각하여 루드비히의 제안을 받아 들였다. 그러나 코지마는 두고두고 레비의 등장을 못마땅해 했다. 2회 바이로이트 페스티발이 막을 내리자 바그너는 가족들을 데리고 다시 베니스로 갔다. 이번에는 일행들이 많았다. 아이들을 모두 데리고 갔고 하인들도 갔다. 손님들도 자주 올것이므로 팔라쪼 벤드라민 칼레르기 (Palazzo Vendramin Calergi)에 있는 넓은 아파트를 빌렸다. 그해 가을부터 겨울까지 코지마의 걱정은 바그너의 건강이었다. 어찌된 일인지 날로 악화되어 갔다. 심장경련이 자주 일어났다. 코지마가 11월 16일에 쓴 일기를 보면 ‘오늘은 경련이 없었다’고 적었다. 경련이 얼마나 자주 일어났는지를 알게 해주는 내용이다. 그로부터 두어 달 후인 2월에 코지마가 쓴 글을 보면 바그너는 푸케 (Fouque)의 소설인 운디네 (Undine)를 읽었으며 그 다음에는 ‘라인의 황금’에 나오는 라인 처녀들의 탄식을 피아노로 연주했다고 한다. 그래서 바그너의 건강이 어느정도 호전되었는가 싶었지만 뜻하지 아니하게 캐리 프링글 (Carrie Pringle)에 대한 문제가 터졌다. 캐리 프링글은 ‘파르지팔’에 출연했던 예쁘장하게 생긴 영국의 소프라노로서 바그너와 애정행각을 벌였다는 소문이 나돌았고 그 말이 코지마의 귀에 들어갔던 것이다. 2월 13일 아침에 바그너와 코지마는 캐리 프링글 문제로 대단한 말다툼을 했다. 점심 때 쯤해서 바그너는 결정적인 심장마비 증세를 보였다. 그리고 몇 시간 뒤에 숨을 거두었다. 코지마는 바그너의 시신 옆에 앉아 24시간을 보냈다. 물한모금 마시지 않고 그대로 앉아 있었다. 잠시 쉬지도 않았다. 이튿날과 그 이튿날의 이틀에 걸쳐서 바그너의 시신에 대한 방무처리 작업이 진행되었다. 코지마는 그 과정도 거의 빠지지 않고 지켜보았다. 아이들은 그들의 어머니가 어떻게 될까보아 걱정했지만 코지마는 개의치 않았다. 코지마는 딸 들에게 가위를 가져와서 자기의 머리칼을 잘라 달라고 부탁했다. 코지마는 자기의 머리칼을 작은 쿠션을 만들어 그 안에 넣어서 바그너의 가슴에 얹어 놓았다. 2월 16일에 바이로이트로의 운구가 시작되었다. 이틀 후인 2월 18일에 바그너의 시신은 반프리트에 도착했다. 간단한 종교의식을 치룬후 바그너의 시신은 반프리트의 뜰에 묻혔다. 코지마는 하관 할 때에 집 안에 있고 나와 보지를 않았다. 코지마는 모든 장례절차가 끝나고 모두 돌아가자 그때서야 나와서 바그너의 묘지에 엎드려 일어날 줄을 몰랐다. 나중에 아들 지그프리트가 가서 겨우 모셔왔다. 그후로 코지마는 외부와의 연락을 일체 끊고 혼자만의 시간을 보냈다. 아이들도 거의 만나지 않았다. 아이들과 긴히 할 얘기가 있으면 쪽지에 적어서 보내고 쪽지에 대답을 받았다. 그러기를 몇 달이나 했다. 바그너의 장례식과 관련하여 코지마는 수많은 조전을 받았다. 그 중에는 한스 폰 뷜로의 것도 있었다. “수녀님, 그래도 살아야 합니다.” (Soeur il faut vivre)라고 적은 것이었다. 폰 뷜로가 코지마를 수녀라고 짐짓 지칭한 것은 리스트가 로마 가톨릭의 성직자 반열에 들어간 것과 연관하여 말한 것이라고 본다.

바그너는 바이로이트 페스티벌을 어떻게 해야 하는지에 대하여 아무런 유언이나 지시가 없이 세상을 떠났다. 다만, 세상을 떠나기 전에 ‘누가 맡아서 꾸려 나가야 할지 정말 걱정이다. 적당한 사람이 없다. 믿을만한 사람이 하나도 없다.’라고 적어 놓았던 것을 보면 이런 저런 생각을 많이 했던 것은 분명했다. 바그너가 갑자기 세상을 떠나자 그건 걱정이 아니라 현실로 구체화되었다. 그런데 코지마는 바그너를 먼저 저세상으로 보낸 슬픔에 외부사람들과 어떠한 연락도 끊은채 방문을 걸어 잠그고 그저 계속 혼자서만 지내고 있었다. 코지마가 그나마 아주 가끔씩 만나는 사람들은 자기의 아이들, 그리고 친구이며 조언자인 아돌프 폰 그로쓰 (Adolf von Gross)뿐이었다. 그리하여 1883년의 페스티벌은 코지마의 참여 없이 진행되었다. ‘파르지팔’이 12회 공연되었다. 에밀 스카리아 (Emil Scaria)가 주관했다. ‘파르지팔’에서 구르네만츠를 맡은 베이스였다. 에밀 스카리아는 ‘파르지팔’에 출연하면서 예술감독의 일을 함께 맡아 수행했다. 1883년의 제3회 페스티벌의 캐스트는 1882년과 거의 같았다. 그리고 헤르만 레비가 계속 지휘를 했다.

1883년의 페스티벌이 끝난 후, 코지마는 어떤 익명의 사람으로부터 장문의 편지 한장을 받았다. ‘파르지팔’의 공연이 바그너가 원래 의도했던 대로 연출되지 못했다는 점을 줄줄이 지적하고 코지마에게 상황이 이렇게 되어 가는데도 얼굴도 내비치지 않으니 사람이 그러면 되느냐고 힐책하는 내용이었다. 코지마는 그 편지를 읽고 심기일전하였다. 코지마는 지난 몇 달 동안 두문불출하면서 그냥 누워 있었던 것만은 아니었다. 나름대로 이런 저런 생각을 했다. 페스티벌의 합창지휘자인 율리우스 크니제 (Julius Kniese)가 전부터 말해왔던 사항을 곰곰히 생각해 보았다. 아버지인 프란츠 리스트를 음악감독을 맡도록 하고 전남편인 한스 폰 뷜로를 수석 지휘자로 삼는다는 것이었다. 하지만 리스트와 폰 뷜로가 모두 거절하는 바람에 그건 생각으로만 그쳤다. 결국 코지마는 외부 사람들에게 페스티벌의 총책임을 맡긴다는 것은 곤란하다고 생각했다. 바그너의 유산을 제대로 지키지 못할 것이라는 생각에서였다. 코지마는 우선 지적재산을 포함한 바그너가 남긴 일체의 재산을 자기와 아들 지그프리트가 바그너의 유일한 법적 상속인임을 확실히 했다. 이렇게 함으로서 페스티벌에 대하여 다른 사람들이 이래라 저래라 하는 것을 막을수 있다고 믿었다.

1885년이 되었다. 드디어 코지마는 1886년의 페스티벌은 자기가 책임지겠다고 선언했다. 바이로이트의 총감독이 되겠다는 선언이었다. 그로부터 코지마는 1907년까지 22년 동안 바이로이트의 총감독으로서 활동했다. 코지마는 이 기간동안 13회의 페스티벌을 주관하였다. 그리고 이른바 ‘바이로이트 캐논’ (Bayreuth canon)이라고 하는 바그너 작품만의 레퍼토리를 정리하였다. 바이로이트 페스티발에서 공연되는 레퍼토리를 규정한 것이다. 코지마는 고대 로마시대의 3두정치처럼 레비, 리히터, 펠릭스 모틀의 세 사람을 공동 음악감독으로 삼았다. 이러한 시스템은 1894년 레비가 떠날 때까지 계속되었다. 레비가 떠난 후에는 리히터와 모틀이 코지마가 총감독으로 있는 동안 함께 일했다. 한스 폰 뷜로는 참여해 달라는 요청을 거부했다. 코지마는 경영에도 큰 재능이 있어서 감독과 관리 아래 바이로이트 페스티벌은 놀랍게도 흑자운영을 이루었다. 매년 개최하는 바이로이트 페스티발은 입장료 수입 등으로 바그너의 유가족들을 부유하게 만들어 준 것이었다.

코지마는 페스티벌에서 바그너 오페라를 창의적으로 제작코자했다. 그렇지만 그의 주인인 바그너가 원했고 지시했던 사항들을 충실히 따랐다. 코지마는 ‘우리가 무얼 새로 창조할 것은 하나도 없다. 그저 세부에 이르기까지 완벽을 기할 뿐이다’라고 말했다. 이렇듯 코지마가 바그너의 복사품처럼 행동하자 비판들도 따랐다. 발전적인 모습이 없다는 비판이었다. 조지 버나드 쇼같은 사람은 코지마를 ‘바그너를 회상하는 자들의 우두머리’라고 말했다. 그로부터 10년 후 조지 버나드 쇼는 ‘바이로이트 스타일’이라는 용어를 사용하면서 ‘참을수 없을 만큼 구시대적인 전통을 간직한 모임’이라고 말하고 절반은 현학적이며 절반은 역사정치적인 자세와 제스추어로 물들어진 것이라고 말하고 주인공들의 노래는 어느때는 참을만 하지만 어느때는 지루하다고 말했다. 음악을 대본과 딕션과 주인공의 이미지 표현에 종속시키는 것은 바이로이트 스타일의 특성이라고 말할수 있다. 다만, 코지마는 명확한 발성법 원칙을 마치 맹목적으로 주문을 외우는 것같은 스타일로 바꾸는 노력을 했다. 그 결과 거친 연설조의 스타일이 생겨났다. 나중에 음악학자들은 이같은 스타일을 ‘바이로이트 짖어대기’ (Bayreuth bark)라고 불렀다.

코지마의 아버지인 프란츠 리스트는 코지마가 페스티발을 주관하는 것을 보러 일부러 왔다. 리스트는 건강이 몹시 악화되어 있었다. 코지마는 리스트를 돌보아 주지 못하고 페스티벌에만 신경을 써야 했다. 리스트는 ‘트리스탄과 이졸데’의 공연을 본 후 쓰러졌다. 그리고 며칠 후인 7월 31일에 세상을 떠났다. 코지마는 리스트의 장례식을 모두 주관했다. 그러나 바이로이트에서 리스트를 추모하기 위한 어떠한 콘서트의 개최도 거절했다. 바이로이트는 바그너의 음악만으로 채워져야 한다는 원칙을 지키기 위해서였다. ‘뉘른베르크의 명가수’는 1888년에, ‘탄호이저’는 1891년에 바이로이트의 캐넌 (레퍼토리)에 포함되었다. ‘로엔그린’은 1894년에, ‘방랑하는 화란인’은 1901년에 캐논에 포함되었다. 지휘자인 헤르만 레비는 1894년에 사임하였다. 바그너의 유일한 아들인 지그프리트는 1896년의 페스티발에 지휘자로서 데뷔하였다. 링 사이클 중에서 한 편을 지휘하였다. 지그프리트는 코지마가 총감독으로 있는 동안에 바이로이트의 고정 지휘자 중의 한 사람으로 활동했다.

코지마는 바그너보다 더한 반유대주의였지만 바이로이트를 위해서 그런 편견을 잠시 선반에 얹어 두었다. 유대인 지휘자인 헤르만 레비를 페스티발을 위해 상당 기간 활용했던 것도 그런 조치의 일환이었다. 실제로 코지마는 레비의 음악적 재능을 크게 존경하였다. 하지만 개인적으로는 레비를 계속 낮게 보았고 자기의 아이들이 레비를 흉내내고 조롱하는 것을 그냥 두었다. 코지마는 친구에게 ‘아리안과 유대인의 혈통은 아무것도 연결된 것이 없다’고 말하며 기본적으로 자기의 반유태주의적 생각이 변함이 없음을 밝혔다고 한다. 코지마는 그러한 신조아래 바그너를 존경했던 구스타프 말러를 바이로이트에 초청하여 지휘를 맡기지는 않았다. 말러는 유태계지만 가톨릭으로 개종한바 있다. 다만, 코지마는 말러에게 예술적인 사항에 대하여 여러가지 자문을 구하기는 했다.

코지마는 ‘파르지팔’에 대한 애착이 누구보다고 컸다. 바그너의 마지막 작품이기 때문이었다. 바그너는 ‘파르지팔’을 바이로이트에서만 공연하도록 정했다. 코지마는 그 뜻을 이어가기로 결심했다. 코지마는 ‘파르지팔’에 대한 바이로이트의 전권을 보호하기 위해 루트비히 왕의 인정을 받았다. 1886년에 루드비히가 세상을 떠나자 바이로이트의 그런 권리가 잠시 위기를 맞기도 했다. 루드비히의 후임인 오토 왕은 바이로이트만이 ‘파르지팔’을 공연할수 있다는 관례를 인정할수 없다고 나선 것이다. 코지마와 친구이며 자문관인 아돌프 폰 그로쓰가 백방으로 노력하여 오토의 그런 주장을 없던 것으로 만들었다. 그런데 또 다른 문제가 생겼다. 독일의 저작권법에 의하면 작가의 사후 30년 동안만 저작권을 보호받을수 있다는 것이었다. 그러므로 ‘파르지팔’은 바그너의 사후 30년이 되는 1913년에 저작권이 종료된다는 것이다. 바이에른 법원에서 어떤 결정을 내리든 그것은 독일의 법에 예속이 되어야 했다. 코지마는 그런 것을 염두에 두고 이미 1901년에 ‘파르지팔’의 저작권을 50년으로 연장해 놓고자 노력했다. 코지마는 제국의회 (Reichstag)의 의원들에게 집요하리만큼 로비를 했다. 그러면서 동시에 빌헬름 2세 황제로부터 지지를 약속 받았다. 그러나 코지마의 이런 노력은 독일의 저작권법을 고치는데 성공하지 못했다. 그러던 중에 새로운 사건이 발생했다. 1903년에 뉴욕 메트로폴리탄 오페라는 미국과 독일간의 저작권에 대한 어떠한 합의도 없음을 이용하여 ‘파르지팔’을 그해 말에 무대에 올리겠다고 발표했다. 그 소식을 들은 코지마는 무척 분노했다. 하지만 미국에서 공연하겠다는 것을 제재할 수 없었다. 1903년 12월 24일에 뉴욕에서 ‘파르지팔’이 공연되었다. 대단한 인기를 끌며 성공을 거둔 공연이었다. 메트로폴리탄은 ‘파르지팔’은 연속 11회나 공연하였다. 코지마는 이것이 ‘성폭행’이나 마찬가지라고 주장했지만 별 도리가 없었다. 코지마는 세상을 떠날 때까지 메트로폴리탄을 증오하였다.

코지마는 첫 남편인 한스 폰 뷜로와의 사이에서 두 딸을 두었고 바그너와의 사이에서는 딸 둘과 아들 하나를 두었다. 폰 뷜로와의 사이에서 태어난 두 딸의 이름은 블란디나와 다니엘라이다. 바그너와의 사이에서 태어난 두 딸은 이졸데와 에바이며 아들은 지그프리트이다. 새로운 세기가 시작될 때까지 코지마의 딸 중에서 셋이 결혼을 했다. 블란디나는 비아지오 그라비나 백작과 결혼했다. 1882년 첫 바이로이트 페스티벌이 끝나는 날 결혼식을 올렸다. 바그너도 참석했다. 둘째 딸인 다니엘라는 1886년 7월 3일에 역사학자인 헨리 토드 (Henry Thode)와 결혼했다. 외할아버지인 프란츠 리스트가 세상을 떠나기 몇 주 전이었다. 그리고 바그너와의 사이에서 태어난 첫 자녀인 이졸데는 젊은 지휘자인 프란츠 바이더 (Franz Beider)와 1900년 12월 20일에 결혼했다. 막내 딸인 에바에게는 여러 혼처가 있었다. 하지만 에바는 홀몸이 된 어머니 코지마와 함께 지내겠다고 하며 청혼들을 모두 거절했다. 에바는 코지마가 세상을 떠날 때까지 개인비서로서, 친구로서, 딸로서 지냈다.

1906년의 페스티벌을 주관하고 난 후 고단하여서 쉬고 있던 코지마는 랑겐부르크에 있는 친구인 호엔로에 (Hohenlohe) 공자를 방문하고 있던 12월 8일에 일종의 심장마비 증세로 고통을 겪었다. 병명은 Adams-Strokes seizure라고 했다. 그러기를 몇 달을 보냈다. 이듬해인 1907년 5월에 의사를 비롯한 주위의 사람들은 코지마에게 더 이상 바이로이트 페스티벌의 일을 맡지 말라고 강력히 권고하였다. 페스티벌의 책임은 아들인 지그프리트에게 이관되었다. 지그프리트를 바이로이트의 후임자로 임명하는데에는 가족들 사이에 의견이 맞지 않았다. 이졸데의 남편인 지휘자 바이더는 지휘자로서 지그프리트의 탁월한 능력을 감안할 때에 적임자라고 주장했다. 마침 당시에 이졸데와 바이더의 사이에서 아들이 태어났다. 바그너의 유일한 손자였다. 이졸데와 바이더는 자기들의 아들이 지그프리트의 뒤를 이어 바그너 왕조를 이어나갈 사람이라고 내세웠다. 그래서 일단은 지그프리트를 적극 지지했던 것이다. 그때까지만 해도 지그프리트는 40세가 가까웠는데도 결혼할 생각을 하지 않고 있었다. 코지마와 지그프리트는 이졸데와 바이더의 주장을 일축했다. 만일 지그프리트에게서 아들이 태어나면 그가 바이로이트의 후계자가 되어야 한다는 주장이었기 때문이다. 아무튼 그 후로 바이더는 바이로이트에서 다시는 지휘를 하지 못했다. 그리고 바이더와 코지마의 관계는 아주 나빠져서 나중에는 마치 원수처럼 지냈다.

코지마는 빌라 반프리트의 뒷방에서 지냈다. 손님들도 자주 찾아오는 앞쪽의 거실은 복잡하므로 그곳을 피해서였다. 코지마는 바그너의 유품들과 가족들의 사진들로 둘러싸여 지냈다. 페스티발의 주관을 책임 맡은 지그프리트는 처음에는 코지마를 찾아와 협의를 하였으나 코지마가 그럴 필요가 없다고 하자 코지마의 도움 없이 혼자서 주관해 나갔다. 지그프리트는 코지마와 바그너가 만들어 놓았던 몇가지 제작상의 전통을 바꾸었다. 하지만 바그너가 처음에 지시했던 사항들은 절대로 손을 대지 않고 그대로 존속토록 하였다. 예를 들면 ‘파르지팔’의 무대장치도 비록 낡아졌지만 최초의 무대장치를 그대로 사용했다. 지그프리트가 변경한 것은 바그너의 오리지널 제작 지시에 포함되지 않은 것들이었다. 다른 식구들도 한결 같이 ‘주인의 눈길이 머물고 있는 그대로’를 주장하였다.

1908년 12월에 막내 딸 에바가 드디어 결혼했다. 에바는 41세였다. 상대방은 영국 출신의 사학자인 휴스턴 스튜어트 챔벌레인이었다. 챔벌레인은 극단적인 인종주의와 문화적 순수성이라는 원칙에 기본을 둔 독일 국수주의에 대하여 광신적이라고 할수 있는 신조를 채택한 인물이었다. 챔벌레인은 코지마와 1888년부터 알고 지냈다. 그러나 바그너와의 관련은 1882년부터 시작되었다고 볼수 있다. 그때 그는 ‘파르지팔’의 초연을 보고 깊은 감명을 받았다고 한다. 실상 챔벌레인은 처음에는 코지마의 큰 딸인 블란디나에게 청혼을 하였다가 안되니까 다음에는 이졸데에게 청혼을 하였고 그것도 실현이 안되지 에바에게 끈질기게 청혼하여 결국 결혼하게 되었다. 그런 챔벌레인에 대하여 코지마는 감정적으로 상당한 공감을 가지고 있었다. 특히 챔벌레인의 신조에 대하여 공감하고 있었다. 그래서 코지마는 그를 마치 아들처럼, 아니 그보다도 더하게 생각하였다. 에바와 결혼한 챔벌레인은 바그너 서클에서 가장 두드러진 인물이 되었다. 특히 이졸데와 그의 남편인 바이더가 바이로이트 페스티벌의 주도권을 잡고 나아가 바그너의 재산을 자기들이 것으로 만들고자 했을 때 이를 저지한 인물이 바로 챔벌레인이었다. 1913년에 이졸데는 지그프리트와 함께 바그너 재산의 공동 상속자가 되는 소송을 제기했다. 결과는 패소였다. 그후 이졸데는 1919년 세상을 떠날 때까지 코지마와 연락을 하거나 만나지 않고 지냈다.

1915년에 바그너의 유일한 아들인 지그프리트가 드디어 결혼하였다. 지그프리트가 45세 때였다. 신부는 18세의 비니프레드 월렴스 (Winifred Williams)였다. 바그너의 친구도 되고 리스트의 친구도 되는 칼 클린드워스 (Karl Klindworth)의 수양 딸이었다. 1917년 1월 5일에 지그프리트와 비니프레드의 첫 아들인 빌란트가 태어나자 코지마는 바그너가 사용했던 피아노 앞에 앉아 그 옛날 바그너가 자기의 생일을 축하하기 위해 작곡한 지그프리트 이딜 (Siegfried Idyll)을 연주하였다.

1914년에 1차 세계대전이 일어나자 바이로이트 페스티벌은 막을 올리지 못했다. 페스티벌은 1차 대전과 그 이후의 사회, 경제, 정치적인 혼돈으로 1924년까지 열리지 못했다. 그러다가 독일에서 국수주의적인 사상이 솟구쳐 오르자 페스티벌을 재개해야 한다는 주장들이 일어났다. 바그너의 열렬한 찬미자인 아돌프 히틀러는 이미 1923년에 바이로이트를 방문하여 바그너의 가족들과 친분을 맺었다. 그때 코지마는 사정이 있어서 히틀러를 만나지 못했다. 아무튼 그후로 히틀러는 바이로이트의 단골 손님이 되었다. 에바의 남편인 챔벌레인과 지그프리트의 부인인 미니프레드는 열렬 나치당원이 되었다. 1924년에 재개된 페스티벌은 그야말로 공공연한 나치 주요 간부들의 대집회와 마찬가지였다. 당시 86세였던 코지마는 참으로 오랜만에 ‘파르지팔’의 드레스 리허설에 참석했고 이어 7월 23일의 오프닝 공연에도 1막까지 참관했다. 이때 타이틀 롤인 파르지팔은 테너 로리츠 멜키오르가 맡았었다.

코지마는 1927년, 90세의 생일을 치루고 나서 건강이 눈에 보이도록 악화되었다. 바이로이트 시는 코지마의 90세 생일을 기념하여서 시내에 있는 거리 중의 하나를 코지마거리라고 명명했다. 가족들은 그런 사실을 일부러 코지마에게 알리지 않았다. 공연히 흥분하면 건강에 더 영향을 줄지 모른다고 생각해서였다. 그후에 코지마는 침대에만 누워 있었고 눈은 멀어서 아무것도 볼수 없었으며 기억력도 오락가락해졌다. 코지마는 1930년 4월 1일, 향년 92세로 숨을 거두었다. 코지마는 바그너가 세상을 떠난 후 47년을 더 살다가 세상을 떠났다. 코지마의 시신은 반프리드에서 장례식을 치룬후 코부르크 (Coburg)로 운구되어 그곳에서 화장을 했다. 1977년, 코지마가 세상을 떠난지 47년 후에, 코지마의 유분은 코부르크에서 반프리드로 옮겨져 반프리트 정원에 있는 바그너의 묘지에 합장되었다.

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부