서적소개

아메리고 : 역사적 오류에 얽힌 이야기 혹은 우리 가슴속에 묻어둔 희망을 두드리는 이야기

슈테판 츠바이크 / 삼우반 / 2004.4.16

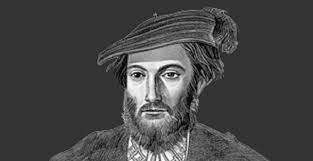

– 콜럼버스가 발견한 대륙이 아시아가 아니라 전혀 다른 새로운 세계라는 사실을 밝혀낸 아메리고 베스푸치에 대한 이야기

신대륙에 “아메리카”라는 이름이 붙게 된 과정, 그리고 이로 인해 400년 동안 벌어진 대논쟁의 전말이 펼쳐진다.

그 얽히고설킨 수수께끼를 저자는 역사학, 지리학, 인식론 철학을 망라하여 규명하고 있다.

○ 목차

서론 : 우연과 오류의 미스터리 – 5

01 역사적 상황 – 13

02 32쪽의 불멸의 위하여 – 39

03 한 세계가 이름을 얻다 – 65

04 대논쟁이 시작되다 – 91

05 자료가 개입되다 – 125

06 베스푸치는 어떤 사람이었나 – 145

역자 해설 : 역사적 오류와 인식의 문제 – 181

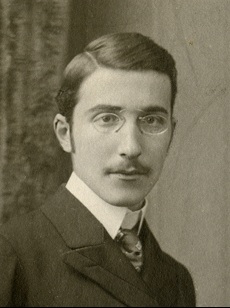

○ 저자소개 : 슈테판 츠바이크

슈테판 츠바이크는 1881년 오스트리아의 수도 빈에서 유대인 부모의 둘째 아들로 태어났다. 섬유 공장을 경영하던 아버지 모리츠는 독일어 외에도 영어와 프랑스어를 능숙하게 구사했고, 은행가의 딸인 어머니 이다 역시 국제적인 감각을 지닌 여성으로서 이탈리아어에 능통했다. 이처럼 좋은 환경과 빈의 문화적 분위기에서 성장한 츠바이크는 어린 시절부터 연극과 오페라를 감상하거나 많은 고전 작품을 탐독하면서 문학적 감수성과 예술적 재능을 키워 나갔다. 1900년에 츠바이크는 빈 대학교 철학과에 입학했으나 학업보다는 글쓰기에 몰두하면서 작가로서 준비 작업을 시작한다. 일찍이 보들레르와 베를렌의 시에 심취한 츠바이크는 이듬해인 1901년 시집 『은빛 현』을 발표하지만, 이후 시가 자신의 영역이 아니라고 판단하고 소설과 전기(또는 평전)에서 훨씬 더 탁월한 능력을 보여주기 시작한다. 소설집 『에리카 에발트의 사랑』을 시작으로 단편소설 「불타는 비밀」, 「모르는 여인의 편지」, 「광란」, 소설집 『감정의 혼란』 등을 발표하며 유럽 최고의 베스트셀러 작가로 거듭나게 된다. 츠바이크 소설의 매력은 섬세하고 유려한 문체에서 연유하기도 하지만, 그보다는 인간의 내적인 감정과 심리를 순간적으로 포착하여 서술하는 그만의 특유한 재능에서 나온다. 여기에 시적 감각을 바탕으로 하는 성애 묘사와 에로티시즘적 소설은 동시대의 어느 산문작가도 따를 수 없을 만큼 당대에 폭발적인 인기를 누리게 했다. 2차 세계대전이 발발한 후엔 히틀러를 피해 대서양을 건너 미국으로, 그리고 다시 브라질로 건너갔다. 하지만 전쟁과 나치즘으로 인해 점차 인류에 대한 희망을 잃어버리게 된 그는 자포자기의 심정을 노트에 적은 뒤, 부인과 함께 약물 과다복용으로 생을 마감하게 된다. 1942년 2월 22일, 그의 나이 60이었다.

비극으로 생을 마감했지만, 그가 쓴 수많은 소설과 평전은 오늘날까지도 세계 여러나라의 언어로 번역되어 수많은 독자들로 부터 사랑을 받고 있으며, 상당부분 영화화되기도 했다. 또한 다른 예술영역에까지 영향을 미쳤는데, 대표적인 예가 천재 감독 웨스 앤더슨의 2014년 작 ‘그랜드 부다페스트 호텔'(THE GRAND BUDAPEST HOTEL)이다. 앤더슨은 이 영화가 슈테판 츠바이크의 작품에서 영감을 받아 제작되었다고 밝힌 바 있다. 영화는 츠바이크의 소설 ‘초초한 마음’의 첫 단락을 차용해서 시작하며, 엔딩 크레딧에서 “inspired by the writings of Stefan Zweig” 라는 문구를 삽입하여 그 사실을 확고히 했다.

영국의 G.I. 스트레이치, 프랑스의 A. 모루아와 함께 세계 3대 전기 작가로 꼽히는 그의 문명은 일찍부터 세계적으로 널리 알려졌지만, 그의 작품들은 나치에 의해 금서로 낙인이 찍혀 있었기 때문에 독일에서만은 1945년까지 출판되지 못했다. 유럽 전통 문화의 가치를 바탕으로 인간의 삶을 조명하고자 애썼으며, 그 문화의 조락과 운명을 같이한 순교자적 작가이다. 주요 작품으로『로맹 롤랑』『마리 앙투아네트』등 전기 작품과 J.C.F. 훨덜린, H. 클라이스트, F.W. 니체 등을 다룬 평론『악마와의 싸움』, 단편집 『아모크』『감정의 혼란』소설『마음의 초조』등이 있다.

– 역자: 김재혁

1959년 출생. 고려대학교 문과대학 독어독문학과 교수로 재직 중이며, 한국의 대표적인 릴케 연구자로서 시인 및 번역가로도 활동하고 있다. 저서에 《서정시의 미학》 《복면을 한 운명》 《릴케와 한국의 시인들》 《바보여 시인이여》 등이 있으며, 시집 《딴생각》 《아버지의 도장》 《내 사는 아름다운 동굴에 달이 진다》 등을 지었다. 《딴생각》은 한국문학번역원의 지원을 받아 “Gedankenspiele”라는 제목으로 직접 번역하여 독일에서 출간했다. 옮긴 책으로 릴케의 《기도시집》 《두이노의 비가》 《말테의 수기》 《젊은 시인에게 보내는 편지》, 하이네의 《노래의 책》 《로만체로》, 횔덜린의 《히페리온》, 귄터 그라스의 《넙치》, 노발리스의 《푸른 꽃》, 되블린의 《베를린 알렉산더 광장》, 슐링크의 《책 읽어주는 남자》, 괴테의 《젊은 베르테르의 슬픔》 《파우스트》, 뮐러의 《겨울 나그네》, 카프카의 《변신》 《소송》, 헤세의 《데미안》 《수레바퀴 아래서》 《싯다르타》, 니체의 《네 가슴속의 양을 찢어라》 등이 있다. 오규원의 시집 《사랑의 감옥》을 독일어로 옮겼고, 세계릴케학회 정회원으로서 《Rilkes Welt》(공저)를 출간했다.

○ 출판사 서평

– 우연과 오류의 미스터리 혹은 우리 가슴속에 묻어둔 희망을 두드리는 이야기

아메리카 명명에 얽힌 우연과 오류의 미스터리를 흥미진진하게 다룬 슈테판 츠바이크의 『아메리고』가 국내 처음으로 번역 출간되었다. 츠바이크의 유고작으로 1944년에 발표된 『아메리고』는 콜럼버스가 발견한 대륙이 아시아가 아니라 전혀 다른 새로운 세계라는 사실을 밝혀낸 아메리고 베스푸치에 대한 이야기로, 저자의 전기 작가적 역량이 한껏 드러나고 있는 걸작이다. 저자는 아메리카 대륙이 왜 아메리고 베스푸치의 이름을 따서 명명되었는가 하는 질문으로 시작한다.

15-16세기 지리상 발견의 시대에 대한 개괄적인 고찰, 신대륙에 콜럼버스의 이름 대신 베스푸치의 이름이 붙게 된 과정, 그리고 이로 인해 400년 동안 벌어진 대논쟁의 전말 등이 연대기적으로 파노라마처럼 펼쳐진다.

마지막으로 저자는 파렴치한 사기꾼 또는 위대한 발견자 등 이중적으로 비친 베스푸치의 일생과 그의 발견의 의미를 조명한다.

저자 츠바이크는 역사학, 지리학, 인식론 철학을 망라한 해박한 지식과 유려하면서 긴장감 넘치는 문장으로 마치 사립 탐정과도 같이 이른바 ‘베스푸치 문제’를 규명해 나간다.

그는 얽히고설킨 이 수수께끼를 차근차근 풀어 나가며 독자들의 지적 호기심을 불러일으키고 있다.

한편 츠바이크는 이 우연과 오류의 역사를 동시대인의 시각을 중심으로 다루면서 독자들을 그 시대 속으로 이끌고 있다.

당장 그는 서론에서 머릿속에 그려져 있는 현재의 아메리카 지도를 전부 지워 버리고, “대양의 검은 수프 한가운데에 몇 개의 볼품 없는 빵조각 같은 땅이 둥둥 떠 있는” 아메리카를 떠올리라고 주문하고 있다.

그 미지의 세계를 50대의 나이에 세 번씩이나 손바닥만한 배를 타고 정체가 불분명한 바다를 건너 탐험했던 한 인간의 열정으로, 또 그 사나이가 쓴 탐험 보고서를 읽고 당시 일상의 곤궁에 지쳐 있던 보통 사람들이 느꼈을 환희와 열광 속으로 빠져들어 보라는 것이다.

– 왜 ‘아메리카’인가 “1천년 내 인류 최대의 실수”

아메리카 대륙의 이름이 아메리고 베스푸치의 이름을 따서 지어졌다는 것은 대부분 아는 사실이다. 그럼 왜 하필이면 베스푸치냐고 츠바이크는 묻는다.

“베스푸치가 아메리카를 발견했기 때문인가? 그러나 베스푸치는 결코 아메리카 대륙을 발견한 사실이 없다! 아니면 혹시 그가 사실상 처음으로 이 대륙의 앞쪽에 놓인 섬들이 아니라 본토를 밟았기 때문인가? 그러나 그것도 이유가 되지 않는다. 왜냐하면 그 대륙에 처음으로 발을 들여놓은 사람은 베스푸치가 아니라 콜럼버스와 세바스찬 카보트이기 때문이다. 그렇다면 … 어떻게 해서 불멸의 이름을 남기게 되는 영광이 하필이면 그에게 돌아간 것인가?”(본문 5-6쪽)

여기에는 수많은 우연과 오류가 뒤엉켜 있다. 그 중에 결정적인 오류는 지도 제작자인 마르틴 발트제뮐러의 책임이 크다.

그는 1507년에 출간된 「지리학 입문」에서 아메리고 베스푸치를 신대륙의 진정한 발견자로 생각하여 신대륙에 ‘아메리카’라는 이름을 붙였다.

“오늘날엔 지구의 이 세 부분(유럽, 아프리카 그리고 아시아)은 이미 완전하게 탐구되었는데 아메리고 베스푸치에 의해서 네 번째 대륙이 발견되었다. 그리고 유럽과 아시아가 여성적인 이름을 부여받았으므로 나는 이 새로운 대륙을, 그것을 발견한 그 현명한 남자의 이름을 따서 그냥 아메리고가 아닌 아메리고의 땅 또는 아메리카라고 부르는 데 있어 아무런 이의도 없다.”(79쪽)

발트제뮐러의 이러한 제안에 따라 후대인들은 아메리고 베스푸치가 신대륙의 발견자이며 ‘아메리카’라는 이름도 당연한 것으로 여겼다. 이것이야말로 역사상 가장 큰 오류 중의 하나로서, 이후 수많은 논쟁을 불러일으켰다.

지난 1999년 4월「뉴욕 타임스」는 1천년 내 인류의 최대 실수 (Millennium Mistake)로 이 오류를 선정하기도 하였다. 발트제뮐러의 오류에 단초를 제공한 것은 1503년 유럽의 여러 도시에서 센세이션을 일으켰던 4쪽 분량의 전단지였다. 「신세계 (Mundus Novus)」라는 제목이 붙어 있던 그 전단지는 베스푸치가 자신의 탐험 여행에 대해 메디치가 사람에게 보고한 편지를 어느 인쇄업자가 출판한 것이었다. 이 소책자는 콜럼버스를 비롯한 다른 탐험가들의 그 어떤 여행 보고문들보다 커다란 반향을 일으켰고 날개 돋친 듯이 팔렸다.

이 전단지에는 무엇보다 제목 “신세계 (문두스 노부스)”에서 짐작되듯이 새로운 대륙이 대서양 한가운데에서 발견되었다는 혁명적인 내용이 담겨져 있었다.

크리스천라이프 편집부