서적소개

자연법과 실질적 정의

원제: Naturrecht und Materiale Gerechtigheit (Naturrecht und materiale Gerechtigkeit), 1951

한스 벨첼 / 삼영사 / 2002.9.27

– 서양의 자연법에 관한 분석서

저자는 독일의 대표적인 법철학자이자 형법학자. 자연법론을 실질적인 법윤리 내지 정의론으로 이해하는 저자는 자연법에 대한 역사적 조망을 통해 법적 물음에서 올바른 결정을 구하고자 하는 사람에게 확고한 발판이 되어 주는 실질적인 규준은 과연 무엇인가를 밝혔다.

○ 목차

1.고대의 자연법

1.자연법의 전 단계 …18

2.소피스트들의 자연법 …22

3.소크라테스 …32

4.플라톤 …37

5.아리스토텔레스 …47

6.스토아 철학 …61

2.기독교:중세의 자연법

1.기독교세계로의 변천:바울과 아우구스티누스 ..76

2.토마스 아퀴나스 …88

3.요하네스 둔스 스코투스 …102

4.윌리엄 오캄 …123

5.후기 스콜라 철학과 근대로의 변천 …133

3.근대 자연법

1.근대 자연법의 기반 …160

2.토마스 홉스 …168

3.후고 그로티우스 …180

4.사무엘 푸펜도르프 …189

5.고트프리드 빌헬름 라이프니츠 …209

6.쟝 자크 루소 …224

4.독일 관념론(칸트와 헤겔)

1.자연-“법”의 붕괴와 그 실질적 문제들의 존속 …232

2.칸트 …239

3.헤겔 …246

5.현재

1.실증주의와 신칸트학파 …260

2.마르크스주의 …270

3.생의 철학 …284

4.실존주의 …295

5.자연법의 혁신과 법신학 …309

6.회고

.남는 것은 무엇인가? …332

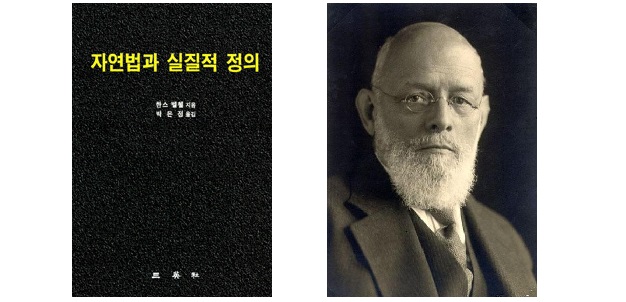

○ 저자소개 : 한스 벨첼 (Hans Welzel, 1904 ~ 1977)

한스 벨첼 (Hans Welzel, 1904년 3월 25일 ~ 1977년 5월 5일)은 독일의 형법학자이자 법철학자이다.

벨첼은 예나 대학과 하이델베르크 대학에서 1923년에서 1927년까지 형법학을 공부하였다. 사무엘 폰 푸펜도르프 철학을 공부했다. 1935년 《형법에서의 자연주의와 가치철학 (Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht)》으로 쾰른 대학의 교수 자격을 취득하였다.

벨첼의 이론은 많은 학자들에게 받아들여졌으며, 벨첼은 독일의 가장 유명한 형법 학자 중 하나가 되었다.

한스 벨첼 (Hans Welzel, 1904 ~ 1977)은 1904년 3월 25일 독일 Artern에서 출생했다.

그는 1940년 괴팅겐대학 교수, 1952년부터 본대학 교수를 지냈고, 1962∼1963년에 총장을 역임하였다.

목적적 행위론 (目的的行爲論)의 주창자로서 형법학계에 크게 영향을 미쳤다. 위법성 (違法性)에 관하여는, 행위를 의지(意志)에 의하여 야기된 외적 인과사상 (外的因果事象)으로 파악, 행위의 주관적 측면과 객관적 측면을 분리하여 전자를 책임, 후자를 위법성의 문제로 본 결과, 일반적으로 법익침해설 (法益侵害說)을 취하는 데 대하여 벨첼은 행위를 주관과 객관이 통합된 목적추구로 규정, 고의 (故意) · 과실 (過失)과 같은 주관적 요소까지도 위법성 요소로 보는 인적 위법관 (人的違法觀)을 취한다.

철학적으로는 N.하르트만의 영향이 크며, 법사상사 (法思想史) 연구에서도 업적을 남겼다.

주요 저서에는 《형법에 있어서의 자연주의와 가치철학》 (1935), 《자연법과 실질적 정의 (正義)》 (1951), 《독일형법체계 (獨逸刑法體系)》(제11판, 1969) 등이 있다.

그는 1977년 5월 5일 독일 Andernach에서 별세했다.

주요저작으로 ‘형법에 있어서의 자연주의와 가치철학 (Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht)’ 1936, ‘Das Deutche Strafrecht’ 1947, ‘자연법과 실질적 정의 Naturrecht und Materiale Gerechtigheit (Naturrecht und materiale Gerechtigkeit)’ 1951, ‘형법의 새로운 형태 (Das neue Bild des Strafrechtssystems)’ 1951, ‘Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs’ 1958, ‘독일형법강의 (Lehrbuch des deutschen Strafrechts’ ab 1940; letzte, 11. Auflage 1969 등이 있다.

– 역자: 박은정

1952년 경북 안동에서 태어났다. 1974년 이화여자대학교 법학과를 졸업하고 1978년 독일 프라이부르크대학교에서 법학박사 학위를 받았다. 이화여자대학교 법대 교수를 거쳐 2004년부터는 서울대학교 법학대학원 교수로 재직하고 있다.

미국 하버드대학교 옌칭연구소와 영국 케임브리지대학교 객원연구원, UNESCO 국제생명윤리위원회 (IBC) 위원, 한국 법철학회 회장, 서울대학교 기초교육원 원장 등을 지냈고, 국가생명윤리심의위원회 부위원장, 대한법률구조공단 이사, 한국인권재단 이사장 등으로도 활동하고 있다. 2001년 대한민국학술원상을 받았다.

대표적인 저서로는 ‘자연법사상’ ‘현대의 사회문제와 법철학’ ‘생명공학 시대의 법과 윤리’ 등이 있다.

○ 독자의 평

한스 벨젤의 ‘자연법과 실질적 정의’는 제주대학교 법학부 ‘법사상사’ 교재로 쓰는 책이다. 2008년 1학기, 2009년 1학기에 이어 2010년 1학기에도 이 책으로 ‘법사상사’ 강의를 했다.

이 책은 한마디로 놀라운 책이다. 자연법의 역사를 꿰고 있는 이 책 앞에 머리가 숙여진다.

201. 역사를 선험적 이념이 자기를 실현하는 변증법적 과정으로 구성할 수 있고 이 과정은 경험과 일치해야 한다는 헤겔의 주장은 – 이성의 가장 담대한 모험! – 이념주의의 역량을 과도하게 자극시켰다. 헤겔주의가 붕괴한 후, 특히 그 창시자의 죽음 직후에 나타난 것은 이상주의적 정신 뿐만 아니라 철학적 정신 일체의 쇠퇴현상이었다. “이 큰 집 한 채가 붕괴한 것은 이 사업 전체가 위축되었기 때문이다”라고 그 당시(1857년) 루톨프 하임(Rudolf Haym)은 기술했다. (260면)

202. 이 때부터 우리가 체험한 것은 이성의 자기파괴와 자기해체였다. … 실증주의, 이데올로기론, 생의 철학, 실존주의가 그것이다. 이 중에서도 실증주의가 법이론과 법실무에 가장 직접적인 의미를 던진다. (260면)

203. 실증주의는 의미를 이해하는 (의미를 해석하는) 이성을 현존재로 향한 기술적, 도구적 오성으로 환원시킨다. (260면)

204. “법이 존재한다는 것과 그 법이 가치가 있느냐의 여부는 별개의 문제이다. … 실제로 존재하는 법은 우리의 거부감을 불러일으킬지라도 엄연히 법률이다.” 기준이 되는 것은 오로지 그것이 현실에서 작용하는가이다. (261면)

205. 순수한 실정법적 사실에 대해서는 이성진리는 통용되지 않는다. “법분야에서 철학적 사유의 결과로서의 객관적 진리란 도대체 없는 것이다. 그것은 예술적 공상이 아니라면 주관적인 윤리감정, 이성적 심사숙고, 정치적 목적 등에 대한 표현으로서 불확실한 표상에 불과하다. 공동생활의 이상적인 질서와 관련해서 기껏해야 비교적 대규모 인간집단이 그때그때 갖는 직관과 느낌, 다시 말해서 여론이라는 것이 있을 뿐, 그 이상은 아니다. (261면)

206. 실정법 그 자체 이외의 모든 법은 법으로서 헛소리에 불과하다. (262면)

207. 형사법학자인 프란츠 폰 리스트는 형법해석학이 과연 학문인가 하는 문제를 1893년에 여전히 미해결인 채로 남겨두었고 … 법사학자인 파울 코사커(Paul Koschacker)는, “근대의 학문개념에 따르면” 해석법학은 학문이 아니라고 설명한다. 왜냐하면 해석법학은 권위적으로 부과된 법소재를 단지 분석하고 정리할 뿐이기 때문이다. 그에 따르면 법사학만이 학문적 성격을 지니는데, 그것도 법학으로서가 아니라 사학으로서이다. (263면)

208. 가장 정화된 법실증주의라 할 수 있는 한스 켈젠의 순수법학도 “모든 자의적인 내용이 법일” 수 있다고 설명한다. “어떠한 인간의 행동도 그 내용 때문에 법규범 내용으로부터 배제될 수는 없다. 법질서에 속하지 않는 다른 규범의 내용에 모순된다는 이유로 그 효력이 부정될 수는 없다.” (264면)

209. 법을 힘에 넘겨주고 마는 상대주의 법철학: 슈탐러의 방법론적 형식주의와 반대로, 빈델반트와 리케르트의 서남독 신칸트학파를 추종한 구스타프 라드부르흐와 막스 에른스트 마이어의 상대주의적 법이론들은 법의 내용적인 가치규정의 길을 되찾게 해 주었다. 물론 이것은 그 내용의 절대적 타당성은 포기한 가운데 이루어졌다. 그러므로 이 법이론들은 “변화하는 내용을 가지는 자연법”의 일종이 되었다. (265, 266면)

210. 그래서 라드부르흐는 “가능한 세계관의 관점을 논의하는 틀 안에서 법파악을 위한 관점을 구상하고자 했다.” 그렇게 해서 가능하게 되는 법관 및 국가관에는 세 가지가 있다. 개인주의적, 초개인주의적, 초인격적인 것이 그것인데, 이는 인간의 개체인격, (국가와 같은) 총체인격, 그리고 문화 중에서 어느 것을 최고의 가치로 설정하느냐에 따른 것이다. 이에 따르면 최상의 법가치는 자유, 국가, 또는 문화이다. 이 가운데 어느 하나가 객관적 정당성을 갖는다는 식의 ‘학문적’ 판단은 불가능하다. 가치판단은 인식의 문제가 아니라 오직 고백의 대상이 될 뿐이다. “상대주의적 법철학은 각 개인들이 서로 대립하는 최후의 전제들로부터 체계적으로 전개된 법관 중에서 어느 것을 선택을 하는 것을 막을 수 없다.” (266면)

211. “그러나 상대주의적 관점에 따르면 이성과 학문은 이 과제를 수행할 수 없기 때문에, 의지와 힘이 이 일을 맡아야 한다.” 힘은 법을 관철시키는 능력에 의해 정당화된다. “법을 관철할 수 있는 자는 이로써 법을 제정할 부름을 받았다는 것을 증명한다. 이렇게 상대주의는 필연적으로 법을 힘에 넘겨 주고 마는 것이다.” (266, 267면)

212. 라드부르흐와 달리 막스 에른스트 마이어는 구체적인 법이상을 그때 그때의 문화상태에 따르는 데서 찾고자 한다. “한 문화상태 안에서 성장한 목적, 이상, 이념은 바로 이 안에서 그 정당화를 발견한다.” 이러한 내용들은 헤겔의 역사형이상학에 상응하는데, 물론 거기서처럼 절대적 타당성을 주장하지는 않는다. 여기서 상대주의는 역사주의의 형태로 등장한다. (267면)

213. 강제는 강제하지만, 의무지우지는 못한다. (267면)

214. 의무는 강제와는 다른 영역에서 유래한다. 신칸트학파가 비로소, 특히 율리우스 빈더(Julius Binder)가 이 모순을 제거했다. “도덕 규범은 양심에서 나오고, 그 때문에 의무로서 부과된다. 왜냐하면 의무로서 부과된다는 것은 규범을 준수해야 한다는 의식, 즉 우리가 바로 양심이라 부르는 것과 다른 것이 아니기 때문이다. 법질서의 명령들은 국가의 외적 강제를 통해서 관철되고, 외적 권위에서 비롯되며, 그런 한에서 의무지우지는 못한다. 그것의 타당성은 내가 내 양심에서 그것을 의무지어진 것으로 시인하는 데에 의존하지 않는다.” 이런 관점에서 보면 ‘법의무’라는 것은 있을 수 없다. (267, 268면)

215. 그러므로 빈더는 다음과 같은 결론을 내렸다. “상식에 의해 거의 모든 법해석학의 출발점이 되버린 법의무란 개념은 거부되어야 한다. 의무는 법적 개념이 아니다. 우리가 법질서에 기초한 의무라고 말하곤 하는 것은 실제로는 아주 다른 어떤 것이다. 피지배자의 의무라고 하는 일반적 범주는 거부되어야 한다. 범죄를 저지르지 말라는 형사법적 의무는 거부되어야 한다. 의무를 이해하라는 민사법적 의무도 거부되어야 한다. 이 모든 경우에 실제로 문제가 되는 것은 책임(Haftung)일 뿐이다. 신체, 생명, 재산, 자유, 명예 등에 대한 책임인 것이다.” (268면)

216. 라드브루흐는 “법철학적 허무주의”라고 불렀던 빈더의 이러한 이론을 받아들여서, 많은 영향을 미친 바 있는 그 자신의 표현으로 승화시켰다. 법적 토양은 의무부과 가능성을 개념 필연적으로 배제시킨다는 것이다. “법관의 직업상의 의무는 법률의 효력의지를 관철시키고, 자신의 법감정을 권위적인 법의 명령에 희생시키며, 오로지 무엇이 법인지에 대해서만 묻고, 결코 이것이 정당하기도 한지를 묻지 않는 것이다. … 우리는 자신의 확신에 반대해서 설교하는 목사에게는 경멸을 보내지만, 자신의 저항하는 법감정을 통해서 법률에의 충성을 흐트러뜨리지 않는 법관을 존경한다.” (268, 269면)

217. 라드부르흐는 여기서 판사에게 ‘지성의 희생(sacrificium intellectus)’을 요구한다. (269면)

218. 심리학자 에리히 엔쉬(Erich Jaensch)는 신칸트학파를 “실증주의를 보완하는 이론”으로 일컬었는데, 이 때 그는 실증주의적 현실개념을 고수한다고 스스로 고백했더 하인리히 리케르트를 원용할 수 있었을 것이다. 똑같은 근거에서 신칸트주의 법철학은 법실증주의의 보완이론임이 드러난다. (269면)

219. 신칸트학파 법철학을 거부하는 보다 심층적인 근거는 이념적 ‘규준’과 관련한 형식주의나, 상대주의 혹은 역사주의에 있는 것이 아니라, 실증주의적 법개념을 유지하고 심화시켰다는 데 있다. (269면)

220. 실증주의는 법을 권력으로 축소시켰다. (270면)

221. 헤겔의 제자인 마르크스는, 우리가 위에서 주시했듯이, 헤겔의 역사철학을 읽으면서 국가의 보편적 최종목적과 개인들의 특수한 이익 사이에서 해결되지 않는 모순에 부딪쳤다. 엥겔스가 나중에 입증했듯이, 마르크스는 이것과 관련해서 “헤겔에 의해 구조물의 정점에 모셔진 국가가 아니라, 오히려 그에 의해 푸대접을 받은 시민사회가 인류 역사 발전과정을 이해하기 위한 열쇠를 찾을 수 있는 영역이라는 통찰에 이르게 되었다.” 마르크스는 독일철학처럼 하늘에서 지상으로 내려오려는 것이 아니라, 반대로 지상에서 하늘로 올라가고자 한다. 즉, 그는 ‘실제로 활동하는 인간’로부터 시작하고자 하며… (271, 272면)

222. 철학자들이 ‘실체’ 혹은 ‘인간의 본질’로서 떠올렸던 것의 진짜 근거는, 각 개인과 세대가 이미 주어진 것으로서 발견하는 생산력들과, 자본 그리고 사회적 거래양식들의 총체이다. 그러므로 인간들의 의식은 “처음부터 이미 사회적 산물이며, 인간들이 생존하는 동안까지는 그것으로 남는다.” (272면)

223. 물질적 생활의 생산방식은 사회적, 정치적, 정신적 생활과정 일체를 제약한다. 인간의 존재를 규정하는 것은 인간의 의식이 아니다. 그 반대로 그들의 의식을 규정하는 것이 바로 그들의 사회적 존재이다. 이렇게 의식을 생산관계에 환원시킴으로써 “도덕, 종교, 형이상학, 그리고 그 밖의 이데올로기”와 같은 모든 정신적 내용들은 그 모든 “독자성의 외관”을 상실하게 된다. (272면)

224. 무엇보다도 법과 도덕은 “지배계급의 생존조건들에 대한 이념적 표현일 뿐이며 … 피지배층의 개인들에게 생활규범으로 제시된다.” (272, 273면)

225. 프롤레타리아는 현실을 있는 그대로 인식할 수 있는 특권적 입장에 서있다. (275면)

226. “노동자계급의 관심은 역사적 발전의 객관적 과정과 전적으로 일치한다. … 그러므로 프롤레타리아는 스스로 객관적 현실을 최대한 올바르게 인식하는데 관심을 가지며, 그런 만큼 이러한 인식에 이를 수 있다.” (275면)

227. 핵심문제는 도대체 마르크스는 어떻게 국가의 일반적 최종목적과 개인의 이익 사이의 모순을 해소시키고자 하는가이다. 여기서도 그의 출발점은 분업이다. 분업과 더불어 노동과 그 생산물의 불평등한 분배, 즉 사유재산제가 시작된다. (276면)

228. 따라서 마르크스는 헤겔에서 이미 발견된 개인이익과 공동의 최종목적 사이의 모순을 지배계급과 피지배계급 사이의 대립관계로 첨예화시킨다. (276면)

229. “지금까지의 모든 사회의 역사는 계급투쟁의 역사이다.” 이 역사는 “변증법적으로” 진행하면서 “필연적으로” 결국 프롤레타리아의 독재로 흘러 들어간다. 그런데 그렇게 하면 국가는 점차적으로 불필요한 것이 된다. … 저 “공동체의 대리물”이었던 국가 대신에 이제 참된 공동체인 공산주의 사회가 등장한다. 거기서는 “각자가 고립된 활동범위를 갖는 것이 아니라 모든 분야에 걸쳐 소양을 쌓을 수 있고”, “사회가 일반 생산을 규율함으로써, 나는 구태여 사냥꾼, 어부, 목동 혹은 평론가가 되지 않고서도 내가 하고 싶은 대로 오늘은 이것은, 내일은 저것을 하고, 오전에는 사냥을, 오후에는 낚시를 하고, 저녁에는 가축을 돌보고 저녁식사 후에는 비평하는 것을 가능하게 한다.” (277면)

230. 이제 이성은 주의주의와 비합리주의의 거센 흐름에 의해 훨씬 더 강하게 의심받게 된다. (284면)

231. 이성이 우위에 놓이는가 아니면 의지가 우위에 놓이는가 하는 물음은 서양의 사유가 진행되면서 줄곧 새로이 제기되었고, 여러 가지로 해답되어 왔다. 그러나 거기서 이성이 맹목적, 충동적 자연력으로 해석된 ‘의지’의 단순한 기능으로 전락했던 적은 아직 없었다. 그런데 그런 일이 “수천년간의 철학을 거친 후에” 쇼펜하우어에 의해 “처음으로” 벌어지게 된다. 그에 의하면 세계의 본질은 맹목적 열망이며, 근거없는 충동인데, 이를 그는 “의지”라고 부른다. 지성은 다만 그 자체로 무의식적인 삶의 의지의 산물일 뿐이며, 생존투쟁에서의 도구 내기 무기에 불과하다. 이는 동물과 인간에게 똑같이 해당된다. (284면)

232. 이성을 -이른바- 그 밑바닥에 놓인 비이성적 힘에 환원시키는 작업을 마지막으로 착수한 사람은 니체이다. 그에 따르면, 쇼펜하우어가 인간을 비이성적, 원초적 의지의 마력에서 구원해 주는 방편으로 여겼던, 사유의 무사한 객관성은 “그릇된 서열을 만들어냈다.” 니체는 인식자를 위해 “위대한 감정에의 권리”를 되찾고자 했다. 객관성은 단지 “의지 내지 힘의 빈곤에 대한 표시”일 뿐이라는 것이다. (285면)

233. “객관적 진리는 단순히 약정에 불과하고, 한 묶음의 유동적인 은유, 환유, 의인화, 요컨대 인간관계의 총체”일 뿐이다. (286면)

234. “진리는 … 존재하는 것으로서 찾아내고 발견될 수 있는 것이 아니라, 창조되어야 하는 것이며, … 압도하는 의지에 의해 … 명칭을 부여하는 것이다. 진리를 부여하고 …, 적극적으로 규정하기 … 이는 ‘권력에의 의지’를 뜻하는 말이다.” (286면)

235. 권력에의 의지는 상승하는 삶, “더 강하게 되고자 하는 의지, 성장하려는 의지”의 힘을 통해 지금까지의 모든 가치를 재평가하는 것을 의미한다. “가치평가 자체가 바로 이 권력에의 의지이기 때문에, 권력에의 의지는 새로운 가치 설정을 뜻하는 것이다.” (286면)

236. 니체는 후기 사상에서 정신적 가치를 생물적 가치에 이데올로기적으로 환원시키는 작업을 사회학적 요소와 결합시킨다. 이 때 그는 사회학을 “지배행태에 관한 이론”으로 이해한다. 도덕은 ‘삶’이라는 현상이 일어나는 지배관계에 대한 이론이다. 그에 따르면 도덕에는 두 가지 기본유형이 있다. 주인의 도덕과 노예의 도덕이 그것이다. (287면)

237. 노예의 도덕에는 “권력에의 의지가 표현되는데, 이를 통해 노예와 억압받는 자들이, 때로는 실패한 자들과 고통받는 자들이, 때로는 평범한 자들이 자기에게 유리한 가치판단을 관철시키고자 시도한다.” (287면)

238. 도덕은 힘있는 자들의 자기찬미이고, 반면 힘없는 자들의 편에서는 경멸이다. (288면)

239. 생의 철학의 이와 같은 행동주의적 극단화를 논외로 한다면, 이 철학의 공통된 특징은 모든 정신적 과정을 “삶”이라는 사실에 환원시키는 것이다. (288면)

240. 슈미트는 인간은 악하고 위험하고, 동적인 늑대와 같은 존재라는 비관적 인간학에 기초하여, “정치개념”을 “친구와 적을 분류하는 것”으로부터 발전시킨다. (290면)

241. 이에 따르면 진리, 도덕, 법에 대한 결단은 두 개의 상이한 “인간계급”에 의해 내려진다. 노예와 주인(대중과 엘리트)이 그것이다. 그리고 세계지배를 위한 투쟁은 이 두 집단 사이에서 행해진다. 여기서 니체의 사상은 추상적이고 비역사적인 차원에 머물렀다. 이에 반해서 칼 슈미트의 노선은 역사주의적인 쪽으로 향한다. (291면)

242. 따라서 법은 영토를 획득할 힘이 있는 것으로 입증된 자의 “역사적 우세”에 따르며, 세계사의 모든 대전환과 함께 “역사적으로 보다 힘센 자”의 편으로 바뀐다. 궁극적인 우세가 없는 것처럼, 법도 끊임없이 변화해 간다. 법은 그때 그때 안정화된 세력관계의 함수이다. 여기서 -힘에서- 법에 대한 물음은 종언을 고한다. (293면)

243. 그러나 사실상의 질서를 창출하기 위하여 충분히 힘있는 것은 모두, 질서의 내용을 참작하지 않고도 법인가? 사실성의 요소와 함께 이념성의 요소도 법에 속하는 것이 아닐까? (294면)

244. “진리”는 순수히 주관적 실존적 의미를 지니는 것으로 변한다. “진리”는 오로지 현존재가 존재하는 한에서만 존재한다. … “모든 진리는 … 현존재의 존재에 대해 상대적이다.” “객관적, 추상적” 진리로부터 “주관적, 실존적 진리”로의 변화는 실존주의의 본질적 성격으로서 이미 그 전 단계에서, 즉 키에르케고르의 ‘실존적’ 사유 속에서, 헤겔의 ‘추상적’ 혹은 ‘체계적’ 사유에 대한 그의 날카로운 정면대결에서 드러난다. (295면)

245. 헤겔이 주체를 세계정신의 객관성과 실체성에서 소멸하게 했었다면, 키에르케고르의 열정적인 주관성 속에서는 모든 객관적인 것과 보편적인 것이 증발해 버린다. 개인이 다시 무한한 가치를 획득하게 된다. “실존한다는 것은 무엇보다도 개별자임을 의미한다.” (295면)

246. 의지가 많아질수록 실존도 많아진다. 따라서 진리개념도 바뀐다. (296면)

247. “열정이 결정적인 것이지 그것의 내용은 아니다. 왜냐하면 그 내용이란 바로 진리 그 자체이기 때문이다. 따라서 주관적인 ‘어떻게’와 주관성이 진리이다.” “진리는 무한의 열정을 가지고 객관적으로 불확실한 것을 선택하는 모험에 있다.” (296면)

248. 하이데거는 ‘존재와 시간’에서, 존재자 – 우리 자신이 바로 존재자이다 -를 분석하는 과제를 설정한다. 그는 이 존재자를 “현존재(Dasein)”라고 부른다. 현존재의 존재에는 극단적인 개별화의 필연성이 내재한다. 현존재는 항상 ”각자 나 자신의 것(je meines)”이다. 이 존재자의 본질규정은 사실적인 무엇의 언급을 통해서 수행될 수 없다. 그의 본질은 오히려 오로지 그의 실존에만 있다. (297면)

249. 이 현존재는 자신의 세계-내-존재(In-der-Welt-Sein)의 두려움 속에 있다. “두려움은 현존재를 추적하며, 그의 자기망각적 상실을 위협한다.” (299면)

250. “현존재는 스스로 자신의 영웅을 선택한다.” “그 속에서 가장 먼저 선택이 행해진다. 그 선택은 반복가능한 것에 대한 투쟁적 추종과 충실을 가능케 한다.” (301면)

크리스천라이프 편집부