서적소개

조선의 변방과 반란, 1812년 홍경래 난

김선주 / 푸른역사 / 2020.9.22

– 농민반란? 계급투쟁? 조세 폭동? 홍경래 난 색다르게 보기 완결판

“성공한 혁명은 모두 썩어서 무너질 듯한 문을 박차고 들어가는 것이나 다름이 없다.” 미국의 경제학자 J. K. 갤브레이스는 혁명의 세 가지 필요조건을 들면서 이 같이 갈파했다. 그렇다면 1812년 평안도에서 일어난 홍경래의 반란은 왜 실패했을까. 조선왕조의 통치 이념과 권력체제가 아직은 내구성이 있었던 이유가 가장 크겠다. 하지만 조선왕조 쇠퇴의 신호탄으로 자리매김 되었기에 그 배경이나 주체세력의 실체 나아가 반란의 성격은 일제강점기 이래 많은 학자, 문인들의 관심거리가 되었다. “토착적이고 근대적인 혁명 전통과 정신의 뿌리” (신채호 등)로 보기도 하고, 한국사의 쇠퇴와 침체의 증좌 (오다 쇼고 등 일본 학자)로 보기도 했다. 재미 한국사학자가 관찬 사서 외에 재판기록, 일기, 문집 등을 꼼꼼히 분석해 쓴 이 책은, 홍경래 난에 관한 새로운 시각을 제공한다. 책은 반란의 정치 · 경제 · 사회적 원인과 배경을 찬찬히 살핀 1부와 참여 인물들의 면면과 반란의 경과를 추적한 2부로 구성되어 있다. 덕분에 홍경래 난의 입체적 조망이 가능하다.

○ 목차

1부 국가, 지역, 지역 지배층 그리고 문화

1장 청북 지역의 역사적 발전과 지역 지배층

북부 지역의 초기 역사

조선 전기의 북부 지역 지배층

지역 지배층―통합·분열·경쟁

2장 지역 차별과 홍경래 난

평안도 출신의 문과 성적

차별적 정치문화의 본질

차별의 실제―백경해의 사례

차별의 근원에 관한 한 가지 설명

평안도 주민의 문화적 정체성

지역적 정체성과 반란

3장 홍경래 난의 경제적 맥락

북부의 경제와 조세 행정

환자의 운영과 지방민의 불만

조세, 농민의 빈곤, 그리고 반란

상업경제의 확대와 상인의 반란 가담

4장 예언과 대중 반란

풍수설―한국에서 전개된 이론과 실천

홍경래 난의 예언적 신앙

2부 1812년 홍경래 난

5장 반란 세력 지도부와 참여자

핵심 지도부의 구성

반란 연결망의 구축―반란 세력 점령 지역 외부

청북 지역에서 내응의 모집

반란의 준비

6장 반란 세력과 진압 세력

반란의 초기 단계

중앙 정부의 반격과 송림 전투

정주 이북의 반란 세력과 의병의 기여

7장 수세에 몰린 반란 세력

반란의 실패

8장 홍경래 난 연구에 나타난 민족·계급·지역

토착적·진보적·혁명적 전통과 왕조의 쇠퇴

반란의 동력으로서 계급투쟁

조선 후기의 지역 차별과 중앙·주변의 관계

반란에서 풍수설과 천명의 역할

반란과 그 영향

부록

1. 1차 자료와 방법론

2. 백경해의 경력

3. 반란 주요 지도자들의 운명

4. 조선왕조의 국왕

옮긴이의 글

참고문헌

찾아보기

○ 저자소개 : 김선주 (Sun Joo Kim)

하버드대 하버드-옌칭 기금 교수. 워싱턴주립대학에서 박사학위를 받은 후 하버드대학에서 한국사를 가르치면서 조선시대의 사회, 문화, 생활사를 주로 연구해왔다. 저서로 Voice from the North: Resurrecting Regional Identity through the Life and Work of Yi Sihang (1672~1736) (2013), Wrongful Deaths: Selected Inquest Records from Nineteenth-Century Korea (2014, 공저), The Northern Region of Korea: History, Identity, and Culture (2010, 편저)가 있다. 하버드-옌칭도서관의 귀중본을 연구하여 소개하는 작업의 일환으로 Chejudo y?haeng ilchi (濟州嶋旅行日誌), Travelogue from Cheju Island (2016)와 Sukch’?n chea to (宿踐諸衙圖), Illustration of My Places of Work (2012)의 책임편집을 맡았다.

– 역자 : 김범

1970년 서울에서 출생했다. 고려대 한국사학과를 졸업하고 같은 대학원에서 석사ㆍ박사학위를 받았다. 1999년부터 국사편찬위원회에서 편사연구사로 재직하고 있다.

주요 논문으로는 「조선 전기의 왕권과 정국 운영 ― 성종ㆍ연산군ㆍ중종대를 중심으로」(박사학위논문), 「조선왕조실록에 나타난 ‘훈구’의 용례와 그 분석」 등이 있다. 조선시대 정치사와 사회사에 관심을 갖고 계속 공부하고 있다. 저서로는 『사화와 반정의 시대』, 『연산군―그 인간과 시대의 내면』, 『민음 한국사―15세기』(공저), 번역서에 『유교적 경세론과 조선의 제도들―유형원과 조선후기』 (제임스 B. 팔레 지음), 『조선왕조의 기원』(존 B. 던컨 지음), 『무신과 문신』(에드워드 슐츠 지음) 등이 있다.

○ 책 속으로

평안도 출신은 조정의 명망 있는 고위직으로 승진하는 데서 일상적으로 차별을 받았다. 중앙 양반은 북부 출신이 무예를 숭상하지만 학식이 부족하며 그 지역에는 양반이 전혀 없다고 주장했다. 조선 후기 북부 지역 지배층은 남부 지역 지배층보다 더 많은 문과 급제자를 배출했고, 중앙의 차별에서 연유한 관심을 공유했으며, 그것은 집단적 불만의 핵심적 사항이 됐다. — p.29

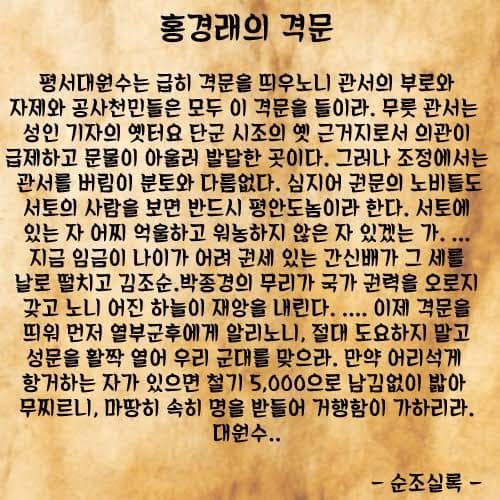

조정은 분토 糞土를 버리듯 평안도 西土를 버렸다. 권문의 노비들도 평안도 출신을 보면 반드시 ‘평안도 놈 平漢’이라고 부른다. 평안도 사람이 어찌 억울하고 원통하지 않겠는가! 조정은 위급한 일을 만날 때마다 반드시 평안도의 힘에 의지하고, 과거를 치를 때마다 평안도 출신 문사의 힘을 빌렸다. 400년 동안 평안도 사람이 조정을 저버린 적이 있었는가— p.38

조선 후기의 저명한 학자 정약용 丁若鏞 (1762 ~ 1836)이 지적한 대로 유명한 가문 淸族 출신 급제자는 승문원 承文院에 임명됐지만 북부 출신은 성균관에, 양반의 서얼은 교서관 校書館에 배속됐다. — p.75

백경해는 과거에서 매우 뛰어난 성적을 올렸음에도 북부 출신의 다른 급제자들과 마찬가지로 성균관에 분관됐다. … 백경해에 따르면 겸사는 원래 요직의 하나였지만 1776년 (영조 52) 이후 지역, 특히 평안도 출신에게 처음 주어졌다. — p.81

권력을 공유할 수 있는 영역이 좁아져가는 이런 경쟁에서 북부 출신은 쉬운 먹이였는데, 먼 북부 지역은 15세기 후반에야 조선의 안전한 영토가 되었기 때문이다. … 변방 지역에 관련된 유교의 편견은 문명의 중심에서 지리적으로 떨어져 있기 때문에 거칠고 야만적이라는 것이었으며, 그것은 그 뒤 북부 출신이 견뎌야 했던 정치·사회적 차별의 이념적 논거를 제공했다고 생각된다. — p.96

반란군 주요 지도자 가운데 소수는 문과 급제자의 가까운 친척이었다. 문과 급제자들은 성리학에 입각해 당시 왕조를 섬겼기 때문에 왕조에 반대하는 음모에 가담하지 않은 것 같다. 그러나 평안도 출신 문과 급제자들은, 특히 초기 단계에 반란을 뚜렷이 반대하지 않았다. — p.105

풍수설에 관심을 공유한 것은 이런 양반 ‘고객’과 풍수설의 전문적 제공자인 홍경래·우군칙이 만날 수 있는 문화적 공간을 제공했을 것으로 여겨진다. — p.111

중앙의 부패한 관원들이 일련의 자연재해―유교의 담론에 따르면 하늘이 그 체제를 불만스럽게 생각한다는 증거―를 불러왔고 백성에게 커다란 경제적 고통을 야기했다는 반란 세력의 주장은 역사적 상황과 잘 부합하며 봉기를 정당화하는 것으로 인식되었다. — p.139

홍경래의 사회적 지위에 대해서는 약간 논란이 있다. 외숙에게 배웠고 사마시를 치렀다는 널리 알려진 이야기를 근거로 보통 그는 몰락한 양반으로 간주됐다. 이 이야기는 의심스럽다. 믿을 만한 자료 가운데 적어도 두 가지에 홍경래는 평민으로 나와 있다. 한 자료는 그가 평안도의 도호부에 소속된 평민 군사였다고 기록했으며, 다른 자료에서는 역시 평민을 뜻하는 상한 常漢이었다고 적었다. — p.188

이희저는 역노였지만 무과에 급제할 능력이 있었다. 그는 매향도 했으며, 가산군수 정시 (반란 세력에게 죽은 유일한 지방관)가 그의 가입을 취소할 때까지 향회에 남아 있었다. 그는 자신의 정치 · 사회적 지위를 상승시키려는 이 시도가 무산되자 크게 좌절한 것 같다. — p.193

서울에서도 반란 세력의 접촉이 있었다. 서울에 살던 양반 한기조 韓箕朝는 반란 세력에게 공감하는 편지를 쓴 죄목으로 참수됐는데, 그 편지에서 그는 반란 지도자를 “성명 聖明, 일월 日月, 상제 上帝”라고 불렀다. 이런 표현은 국왕에게 쓰이는 것이었다. — p.201

대부분의 좌수와 중군―반란 세력이 거병한 지 10일 만에 점령한 7개 군현 (가산 · 박천 · 철산 · 선천 · 정주 · 곽산 · 태천) 향청과 무청의 최고직―은 반란 세력의 주장에 공감했다. 그 결과 그들은 반란군이 도착하기도 전에 각 군현을 반란군에게 넘겼으며 반란 세력에게 항복하라고 각 군현의 수령들을 압박했다. — p.206

홍경래는 정진인도 일부 만주군 胡軍을 지휘하고 있으며 무장 반란을 일으키기 전 평안도에서 지지자들을 찾고 있다고 말했다. 반란 격문에서는 이들을 명 明 신하의 후손이라고 밝혔다. — p.213

1812년 1월 31일 홍경래가 가산을 공격한 병력은 기병 30~40기와 보병 150명 정도였다. 가산 관아의 아전 이맹억 李孟億은 풍악을 울리며 환영했고, 반란 세력은 내응의 도움으로 큰 저항 없이 가산을 점령했다. 반란 세력이 관아에 이르기 직전 군수 정시는 관아가 빈 것을 발견하고 안주대도호부에 반란이 임박했다는 긴급 보고서를 쓰기 시작했다. — p.228

반란세력의 본진은 빠른 군사행동을 전개하지 못했는데 반란 초기 지도자들끼리 전략적 의견이 갈렸기 때문이다. 2월 2일 반란 세력이 박천을 점령한 직후 안주 출신 두 군관 김대린과 이인배는 안주대도호부가 혼란에 빠져 있는 동안 되도록 빨리 안주를 공격해야 한다고 주장했다. 우군칙은 그들의 의견에 반대하고 북쪽의 다른 군현을 치는 것을 선호했다. — p.229

반란 초기, 반란 세력은 거의 피를 흘리지 않고 비교적 수월하게 청천강 이북 지역을 점령했다. 행정 군현의 수령들은 도망가거나 반란 세력에 항복했다. 이처럼 비교적 간단히 성공할 수 있던 데는 각 군현 출신 내응이 결정적이었다. — p.234

반란 세력은 한 군현을 점령하면 즉시 관청의 창고를 열어 곡식을 나눠주었는데, 그것은 굶주림에 시달리는 사람들의 지원을 얻는 가장 효과적인 방법이었다. 또한 그들은 정부 자금을 장악해 농민군에게 보수를 주거나 대중의 지지를 얻었다. — p.236

농민은 가뭄과 가혹한 세금으로 고통을 겪었고 반란 세력은 강력하고 너그러운 것처럼 보였기 때문에 신병들은 처음에 반란 세력을 지지했다. 그럼에도 이런 징집병의 사기는 높지 않았으며 관군과의 전투에서 자신의 목숨을 걸려고 하지 않았다. — p.251

반란과 정부의 진압작전 모두에 지역 양반이 참여한 것은 지역사회의 특권 신분층 내부에 극도의 분화와 긴장이 있었음을 보여준다. … 현존하는 통치에 충성스런 사람들에게 반란 세력이 약속한 혜택은 충분히 확실하지 않았다. — p.259

조정은 반란의 주요 원인이 질병과 가뭄으로 고통 받는 농민에게 관원이 부정을 저지르고 자의적으로 조세를 부과한 데 있다고 결론지었다. 이를테면 1812년 2월 7일 사간원 헌납 (정5품) 임업은 지방 수령과 향리의 부패와 탐욕이 반란을 불러왔다고 상소에서 주장했다. 그러므로 공정한 인사 운영과 지방 행정에서 강직한 인물을 등용하는 것이 지방을 안정시키는 데 가장 시급한 일이라고 그는 지적했다. — p.281

남악주인 南嶽主人 (최남선 崔南善?, 1890 ~ 1957)은 부패한 왕조를 무너뜨려 ‘의’를 펴고 세계에 ‘공의 公義’를 가져올 수 있는 기회를 잃어버린 것으로 반란을 평가했다. — p.287

이돈화 李敦化 (백두산인 白頭山人, 1884 ~ ?)는 조선을 독재국가로 규정하면서 그 반란은 관원 등용의 지역차별―“정치적 노예생활”―때문에 일어났다고 주장했다. … 이 글에 이어 안확 安廓 (1886 ~ 1946)의 책이 나왔는데, 그 반란은 민중의 권리를 옹호한 혁명운동이었다고 주장했다. — p.287

지역 지배층이 반란을 계획하고 주도했음에도 학자들은 홍경래 난이 가난하고 토지를 갖지 못한 농민이 지주에 맞선 계급투쟁이라는 이론에 계속 의지하고 있다. — p.291

자치적으로 운영하던 향안에 자금 확충의 수단으로 가입 자격을 판매하는 형태로 국가가 개입한 것은 기존의 지역 지배층을 불편하게 만들었다. — p.296

1812년 평안도에 대한 중앙 정부의 차별을 교정 하겠다는 이념은 초기의 성공을 이루는 데 충분한 지원을 동원했다. 그러나 동시에 특정 지역에 국한 됐다는 불만의 본질은 지역적 경계를 넘어 좀 더 넓은 범위의 불만 세력에게서 지원을 얻을 수 있는 가능성을 크게 약화시켰다. — p.300

○ 출판사서평

.주체-농민 아닌 소외된 지방 지배층이 주도

북부 지역 지배층은 남부 지역 지배층보다 더 많은 급제자를 배출했으나 북부 출신은 당상관직에 오르는 통로인 홍문관원에는 한 명도 임명되지 못했다 (77쪽). 반란에 중요한 지원을 제공한 부류는 이들 지역 양반이었다. 흉년과 가혹한 조세에 시달린 농민들은 금광 개발 소문에 혹해 가담했을 뿐 자발적으로 반란에 참여하지 않았으며 패배를 예상하자마자 반란군에서 도망쳤다.

.원인과 성격-계급투쟁 성격은 약해

지도자와 일반 병사를 포함한 반란세력은 자신들을 특정한 경제적 계급이나 사회적 신분집단의 대표자라기보다는 북북 사람으로 여겼다 (295쪽). 지도부의 한 사람이었던 김사용이 선천의 부유한 향인 계항대에게 돈과 곡식을 내놓으라 윽박질렀지만 이는 기본적으로 반란자금을 확보하려는 것이었지 향촌의 부자를 응징하려는 것이 아니었다(239쪽).

.이념-천명사상과 풍수설의 복합

풍수설과 예언은 대중의 지원을 동원하고 반란을 정당화하는 데 중요한 정치적 도구였다. 홍경래와 우군칙 같은 핵심 지도자가 지관이었을 뿐 아니라 왕조 교체에서 풍수설과 예언적 신앙은 동조자를 모으는 데 핵심적 역할을 했다 (157쪽). 홍경래 난을 포함해 수많은 모반에서 나타난 대로 최고지도자를 ‘정진인 鄭眞人’이나 그저 ‘진인’이라고 부른 표현은 《정감록》의 예언에서 가져온 것이 분명하다.

.좌절-지역차별론의 한계

평안도 차별이란 이슈는 다른 신분의 사람을 같은 깃발 아래 모이게 하는 이념적 이유도 제공했다 (295쪽). 그러나 동시에 특정 지역에 국한됐다는 불만의 본질은 지역적 경계를 넘어 좀 더 넓은 범위의 불만 세력에게서 지원을 얻을 수 있는 가능성을 크게 약화시켰다 (300쪽). 그 결과 반란 지도자들은 황해도에서 무예에 뛰어난 소수의 인물과 서울의 첩자 몇 명을 빼면 청북 지역 바깥에서 중요한 지원을 얻지 못했다 (202쪽). 지역적 충성을 넘어서는 데 실패한 운동은 어느 것이든 끝내 실패한다는 사례를 넘어서지 못한 것이다.

.영향-사회적 차별은 여전

반란 이후 평안도의 친정부적 지배층은 재정적 (관군의 작전에 기부한 것에 대한 보상으로 그들이 받은 면세 때문에) · 사회적 (그들이 새로 받은 관직 · 품계 · 칭호에 수반된 특권과 높아진 위신 때문에) 으로 번영하게 됐다. 반란 이후 1894년 (고종 31) 문과가 폐지될 때까지 문과에 급제한 지역 지배층이 늘어난 것도 이 집단이 안녕을 누렸음을 보여주는 증거다 (304쪽). 그렇긴 해도 조정의 차별적 승진제도 등 평안도 출신에 대한 사회적 차별은 20세기 초까지 지속됐다 (283쪽).

책은 반란의 정치 · 경제 · 사회적 원인과 배경을 찬찬히 살핀 1부와 참여 인물들의 면면과 반란의 경과를 추적한 2부로 구성되어 있다. 덕분에 홍경래 난의 입체적 조망이 가능하다. 적폐 청산과 개혁을 통한 “한 번도 경험해보지 못한 나라”가 시대의 화두다. 왕조 교체를 꿈꿨던 서북인들의 반란을 새삼 뜯어보는 것이 의미가 없지 않은 이유다.

크리스천라이프 편집부