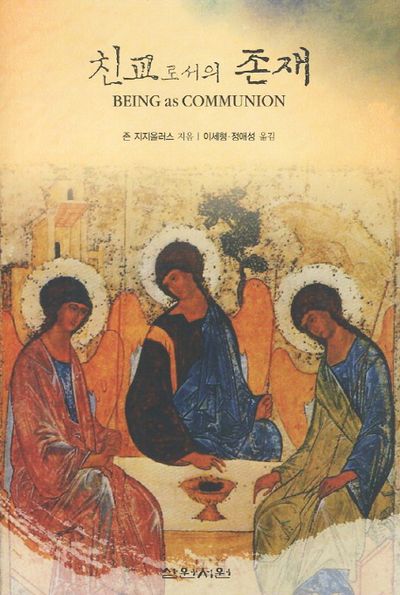

서적소개

친교로서의 존재

존 지지울러스 / 삼원서원 / 2012.2.9

- 콘스탄티노폴리스 에큐메니컬 총대교구 페르가몬 대주교 존 지지울러스의 『친교로서의 존재』

그리스도론, 성령론, 인간론, 교회론, 종말론, 그리고 삼위일체론을 삼위일체 하나님의 존재론의 바탕 위에 통전한다. 이 시대에 필요한 보편적 전통의 메시지를 들려주고 있다. 특히 동방 신학 영역에서 삼위일체론, 그리고 인격 존재론, 친교 존재론에 기초한 동방교회 교회론과 인간론을 배우게 된다. 동방 교부에 유용하다.

○ 목차

추천사

머리말

서론

1장 인격성 personhood과 존재

2장 진리와 친교

3장 그리스도, 성령, 교회

4장 성찬과 보편성

5장 사도적 연속성과 계승

6장 목회 ministry와 친교

7장 친교의 관점에서 보는 지역 교회

자료 목록

옮긴이 후기

찾아보기

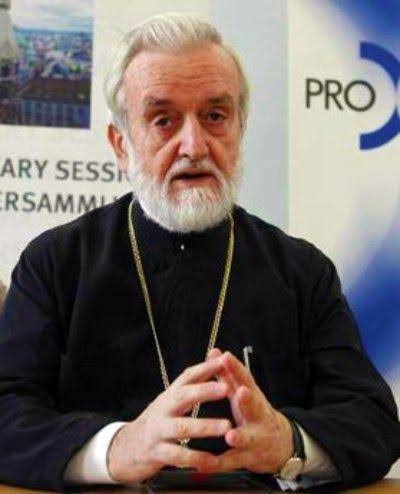

○ 저자소개 : 존 지지울러스 (John Zizioulas, 1931 ~ 2023)

존 지지울라스 (John Zizioulas, 그: Ιωάννης Ζηζιούλας, 1931년 1월 10일 ~ 2023년 2월 2일)는 페르가몬의 동방 정교회 관구장 주교이다. 그는 아테네 아카데미 의장이며, 가장 영향력 있는 정교회 기독교 신학자들 가운데서 한 사람이다.

1931년 그리스 코자니현 필리포스에서 태어나 데살로니카 대학교와 아테네 대학교에서 신학공부를 시작하였다. 그후 제네바 근교에 있는 보세이 에큐메니칼 연구소 (Ecumenical Institute of Bossey)에서 연구하여 서방신학을 배우게 되었다. 이런 경험이 그로 하여금 에큐메니칼 운동에 참여하게 하였다. 1955년 하버드 대학교에서 석사와 박사과정을 공부하였다. 그곳에서 게오르게 플로롭스키 (Georges Florovsky)와 폴 틸리히에게 큰 영향을 받았다. 다시 아네네 대학교에서 1965년 박사학위를 받았다. 아테네 대학교, 에든버러 대학교, 글래스고 대학교, 데살로니카 대학교 교수를 역임하였다.

그의 신학은 교회론과 신학적 존재론에 강조를 두고 있다.

.교회론: 김은수박사에 의하면 그의 교회론은 박사학위에서 처음으로 시작되었다. 학위논문의 제목은 “영원하신 삼중성에 따른 성스러운 성찬식가 감독직에 근거한 교회의 통일성 (아테네 대학교)이다. 그는 인격의 존재론을 통하여 그 근원을 교회적 존재로서의 인간과 교회의 존재방식을 하나님의 형상을 이해하며, 이것을 하나님의 존재방식, 즉 삼위일체 하나님에 정위시킨다. 특별히 니콜라이 마파네시이프 (Nikolai Afanassief)영향을 크게 보여주었다.

.신학적 존재론: 그는 이레니우스와 고백자 막시무스 (St Maximus the Confessor)의 작품에 근거하여 인격 신학을 펼쳤다. 그의 첫번째 초점은 광범위한 그리스 철학, 교부시대의 작품 그리고 현대 이성주의 철학을부터 유출하여 인격성에 대한 존재론을 스스로 발전시키는 것이었다.

그는 참된 인간이란 오직 인격체으로서 성취되어서 인간들이 하나님의 삼위일체적 삶에 동참하게 된다는 것이다.

– 역자: 이세형

미국 드루 대학교 졸업 (Ph. D). 협성대학교 조직신학 교수 (1998 ~ 2018), 목회상담학 교수 (2018 ~ 현재). 현재 푸른초장 심리상담센터 지도 교수, 한국정신분석심리상담학회 회장이다. 저서로 『도의 신학』 외 4권. 역서: 『과정신정론』, 『동반의존』, 『마이클 포댐: 새로운 분석심리학』 , 『하나님: 세계의 미래』, 『우리를 위한 하나님』, 『삼위일체와 사회』 등이 있다.

○ 독자의 평

지지울라스의 논의를 대략적으로 정리해보자.

왜 그가 ‘삼위일체’, ‘인격’, ‘친교’, ‘성찬’ 개념을 강조하는가? (a)고대 그리스의 존재론은 자신의 영원한 본질에 근거하여 세계를 기계적으로 유출하는 ‘일자’로서의 신을 상정한다. (b)그러나 유대-그리스도교의 하나님은 이러한 본질에 속박되는 분이 아니라 오히려 자유로운 의지를 통해 세계를 ‘창조’하는 분이다. (c)그리스도교 교부들은 고대 그리스의 존재론을 수용하면서도 유대-그리스도교의 하나님이 지닌 자유로운 의지를 해명하고자 했다. (d)따라서 이들은 “한 실체, 세 인격”이라는 삼위일체 신학의 핵심 테제를 통해 하나님의 ‘실체’와 하나님의 ‘인격’을 동일시하여 ‘인격’이라는 개념에 새로운 존재론적 지위를 부여한다. (e)바로 이 때문에 그리스 존재론에서는 찾아볼 수 없었던, (e.1.)존재의 필연성에 속박되지 않으면서도 (e.2.)자신만의 고유성을 지닌 채 지속적으로 유지되는 ‘인격’ 개념이 비로소 철학의 역사 속에 등장하게 된다. (f)또한 인격이 지닌 이러한 고유성은 언제나 타자와의 관계 속에서 성립하는 것이기에 ‘친교’ 개념 역시 부각되기 시작한다. (g)즉, 하나님은 성부, 성자, 성령이 사랑의 ‘친교’를 통해 서로가 서로에게 영원한 ‘인격’으로 관계 맺는 삼위일체적 존재 방식을 지니는 것으로 이해된다. (h)그러나 이러한 완전한 의미의 ‘인격’ 개념은 여러 생물학적 필연성에 의해 제약되어 있는 우리 인간의 현실적인 ‘인격’ 속에서는 결코 성취될 수 없다. (i)교회 공동체 속에서 이루어지는 ‘성찬’을 통한 친교는 종말의 날에 이루어질 완전한 의미의 인격을 오늘 우리의 현재 속에 미리 보여주는 역할을 한다.

크리스천라이프 편집부