서적소개

텔레비전론

레이먼드 윌리엄스 / 현대미학사 / 1996.9.30

1974년에 출간된 이 책은 마샬 매굴언의 텔레비전론에 대한 정치적. 이론적 대응이다. 텔레비전에 대한 간략한 역사적 이해를 시작으로, 레이먼드 윌리엄스는 이 책에서 TV가 기술적인 요인만으로 결정되고, 설명될 수 없음을 주장한다. 윌리엄스는 TV가 발전되어 온 ‘제도’들을 눈여겨보고, 미국과 영국의 제도적 차이점을 밝혀낸다.

그런 다음 그는 비평적 관점에서 개개의 프로그램과 그 스케줄의 실천사항을 논의하고, 최종적으로 그것이 갖고 있는 ‘정치적 효과’에 대한 질문을 던진다. 이 책은 TV가 갖는 기술적 요인과 문화형식의 상관성에 대해 관심을 갖는 모든 이들에게 필수적인 읽을거리를 제공한다.

○ 목차

책머리에

서론 / 린 스피겔

1. 테크놀러지와 사회

2. 제도

3. 형식

4. 편성 : 배분과 흐름

5. 텔레비전 테크놀러지의 효과와 사용

6. 대안적 테크놀러지, 대안적 사용?

참고문헌

역자후기

찾아보기

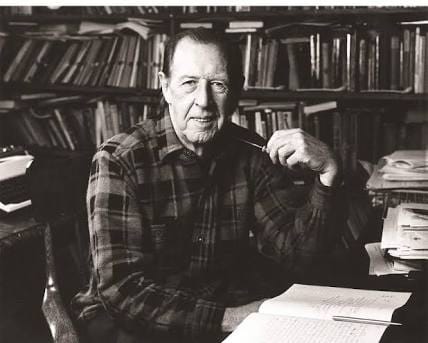

○ 저자소개 : 레이먼드 윌리엄스(Raymond Williams)

1921년에 태어나 케임브리지의 트리니티 칼리지를 졸업하고, 1974년부터 1983년까지 케임브리지 대학의 연극과 교수로 재직했으며, 1988년 1월 26일 세상을 떠났다. 문화 연구에 끼친 윌리엄스의 영향은 엄청나다. 그는 문화 이론, 문화사, 텔레비전, 언론, 라디오와 광고에 대한 이해에 매우 중요한 업적을 남겼다. 앨런 오코너(Alan O’Connor)의 책의 참고문헌에 나오는 인쇄된 윌리엄스의 저작 목록만도 39쪽에 이른다.

그의 기여는 그가 웨일스 노동계급 출신(그의 아버지는 철도 신호수였다)이라는 것과 또 학자로서는 케임브리지 대학의 연극과 교수였다는 사실을 두고 볼 때 더욱 놀랍다.

저서로는 『드라마와 공연(Drama in Performance)』(1954), 『문화와 사회(Culture and Society) 1780∼1950』(1958), 『장구한 혁명(The Long Revolution)』(1961), 『입센에서 브레히트까지의 희곡(Drama from Ibsen to Brecht)』(1968), 『시골과 도시(Country and City)』(1973), 『주요 어휘들(Key Words)』(1976), 『마르크스주의와 문학(Marxism and Literature)』(1977) 등이 있다.

○ 책 속으로

사실상 텔레비전의 경우, 아직까지도 형식적이며 심미적인 관레에 대한 연구가 거의 발달하지 않은 상태이다. 그 이유는 아마 지배적인 형식적 분석의 모델이 표방하고 있는 심미안의 기준, 특히 텔레비전을 예술과 대조되는 것으로 보는 미적 기준에서 벗어나고자 했던 바람 때문일 것이다. 그러나 심미적 평가의 역할에 대한 윌리엄스의 신념에 비추어 보면, 이러한 분석의 부재에서 다양한 문제들이 생겨난다. 또 학자들은 좋은 텔레비전을 구성하는 요소가 무엇이냐 하는 문제를 너무 소홀하게 생각했기 때문에 1988년의 텔레비전 컨퍼런스에서 샬럿 브런스든이 이 문제를 제기했을 때 다소 신경질적인 웃음으로 응수했다. 그러나 곧이어 진지한 관심이 일었다. — P.40

○ 독자의 평

영국의 문화비평가인 레이몬드 윌리엄스(Raymond Williams) 에 의해 쓰여진 ‘텔레비전론’은 1974년에 출간 된 책으로 마샬 매루한의 텔레비전론에 대한 정치적. 이론적 대응이다. 텔레비전에 대한 간략한 역사적 이해를 시작으로, 레이몬드 윌리엄스는 이 책에서 TV가 기술적인 요인만으로 결정되고, 설명될 수 없음을 주장한다. 윌리엄스는 TV가 발전되어 온 ‘제도’ 들을 눈여겨보고, 미국과 영국의 제도적 차이점을 밝혀낸다. 그런 다음 그는 비평적 관점에서 개개의 프로그램과 그 스케줄의 실천사항을 논의하고, 최종적으로 그것이 갖고 있는 ‘정치적 효과’에 대한 질문을 던진다.

레이몬드 윌리엄스는 사회적 존재가 의식을 결정한다는 마르크스주의의 명제에서 출발하여 문화는 하나의 전 사회적 과정으로 이해해야 한다는 주장아래 다양한 문화형식을 분석 하였다. 그는 유물론적 이지만 모든 문화 활동을 경제적 토대의 단순한 효과로 이해 하는 한계에서 탈피한 새로운 형식의 비평 활동을 시도 하였다. 그런 그의 주된 연구 분야는 문학, 드라마, 문화 이론 등이었다. 그도 인정했듯이 커뮤니케이션에 대한 그의 연구는 주로 인쇄매체에 국한되어 있었다. 그런 이유로 텔레비전에 관한 그의 연구는 그의 지적 능력을 논하는 데 있어서 종종 무시되어 왔으며 학문적 연구 분야로서의 텔레비전사에 있어서 그의 연구가 차지하는 비중 역시 미미한 수준 이었다. 그러나 ‘텔레비전론’은 텔레비전학에 상당한 영향을 끼쳤다.

크리스천라이프 편집부