시드니인문학교실

쉬운 주역 이해? (‘담론’에 논의된 담론을 중심으로)

들어가며

안녕하세요. 월영 김대근 입니다. 이렇게 다시 뵙게 되서 기쁘고 반갑습니다. 더욱이 무척 좋아했던 신영복 선생님의 ‘담론’과 명리가에게 ‘성경’과도 같은 주역에 대해서 라는 이야기를 주경식 교수님으로 부터 들었을 때, 저는 주저하지 않고 바로 하겠다고 답을 드렸습니다.

잘 알려진대로 주역은 시경, 서경 등과 함께 동양의 고전입니다. 상경, 하경, 십익으로 구성된 방대한 책이죠. 주역을 한국에 보급시킨 분이라고 알려져 있는 대산(大山) 김석진 선생님의 해석서(강연을 책으로 출판)는 500페이지 이상의 책 3권 입니다. 점서로서의 책까지 포함한다면 전 4권, 총 2000페이지가 넘습니다.

그래서 여기서 저는 주역의 모든 것을 다룰 수도 없고 제가 그럴 능력도 없다는 점을 명확히 하겠습니다. 저도 계속 시간 날때마다 다시 읽으면서 새롭게 배우기를 하고 있는 중이란 점도 고백하겠습니다. 그래서 주어진 시간 동안 ‘담론’에 나오는 내용을 이해하기 위한 한정된 이야기를 할 것입니다.

‘담론’에서 신영복 선생님은 ‘위(位), 비(比), 응(應), 중(中)’을 설명하며 ‘관계론’의 독법에 주목했습니다. 그러나 이런 표현과 설명이 주역의 기본개념을 접해 본 적이 없는 분들께는 이해하기 어려운 이야기 일 수도 있습니다. 이어서 나오는 괘의 설명도 저는 처음에 읽을 때 친절하게 느껴지지는 않았습니다.

그래서, 첫째로 주역을 이해하기 위한 기초적인 내용, 즉 주역의 배경과, 괘(卦)와 효(爻) 등과 같은 것들이 바탕으로 하고 있는 태극, 삼재, 사상과 같은 원리 등에 대해서 먼저 살펴보고, ‘위비응중’과 ‘담론’에 언급된 괘들을 몇개 같이 보겠습니다. 여러분의 주역에 대한 관심과 이해에 조금이라도 도움이 되기를 바랍니다.

배경

주역은 예전에 우리가 중국 역사로 배운(제 개인적으로 더 이상 동의하지는 않는) 주나라(周, 기원전 1046 년 ~ 기원전 256 년)의 역점을 다룬 책입니다. 역경(주희의 명명법)으로도 불리며 시경, 서경과 함께 유가(儒家)의 중요한 경전의 하나임도 잘 알려져 있습니다. 혹자들은 ‘만학의 제왕학’이라고도 합니다.

어떤 한 명의 저작이 아니라, 복희, 문왕, 주공, 공자의 글들을 모아 놓은 것으로 알려져 있고(저는 ‘글쎄요’ 입니다.), 공자가 가죽끈이 세번 끊어 질 정도로 읽었다(韋編三絶)는 이야기는 한 번 쯤은 들어 보셨을 것 입니다. 또, 공자가 본인은 성인들의 어록을 기술할 수는 있으나 새롭게 지어낼 수 는 없다(述而不作)고 하기도 했다고.

역경에 대해 주석 혹은 해석을 많은 유학자들이 해 왔고, 현대에도 그 맥은 이어지고 있습니다. 이 맥을 크게 분류하면 의리(義理) 역학과 상수(象數) 역학으로 나눌 수 있습니다. 전자는 뜻과 이치에 중점을 둔 것이고 후자는 상과 숫자에 중점을 둔 이해라고 단순화 시켜서 이야기 할 수 있습니다.

태극기와 주역의 원리

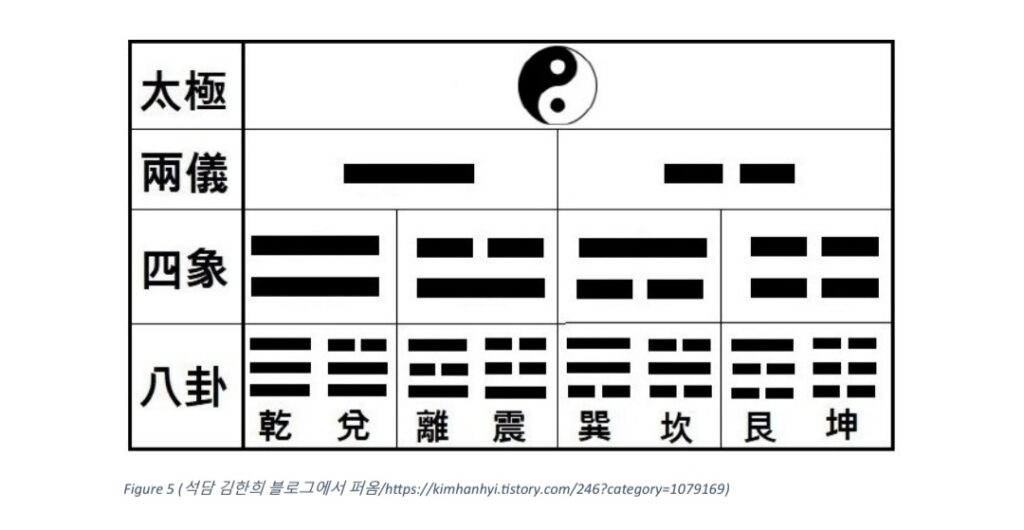

태극이란 말 들어보셨죠. 특히 한국인들은 국기에 태극문양이 있어 최소한 접해 본적은 많을 것 입니다. 주역의 계사전(繫辭傳)에 “태극이 있으니 양의를 낳고 양의는 사상을 낳고 사상은 팔괘를 낳는다”(易有太極 是生兩儀 兩儀生四象 四象生八卦)라는 구절에서 원리에 대한 단서를 찾아 볼 수 있습니다.

저는 이 구절을 태극이 운동을 시작하면 음양(陰陽)으로 갈라져 움직이고 다시 이 음양은 분열하면, 사상(四象)이 되고, 사상은 다시 팔괘(八卦)가 되는 것이라고 이해합니다.

아래의 태극기를 한 번 보시면, 가운데 원안에 빨강과 파랑이 동적으로 묘사 되어 있죠.

사상의 단계는 생략 되었는 데, 건곤감리 네 괘가 숫자 4를 상징한다고 볼 수도 있습니다.

<Figure 1 태극기>

건곤감리란 표현도 들어 보셨을 것 입니다. 이것이 주역의 팔괘(八卦)의 이름인지는 몰라도 건곤감리, 건곤감리, 하면서 외우신 경험이 있는 분들도 계시리라 생각됩니다.

팔괘 중에서 네 개만 추려서 태극기 모서리 네 곳에 그려 놓은 것이죠. 이와 관련해서는 재미있는 이야기가 있습니다.

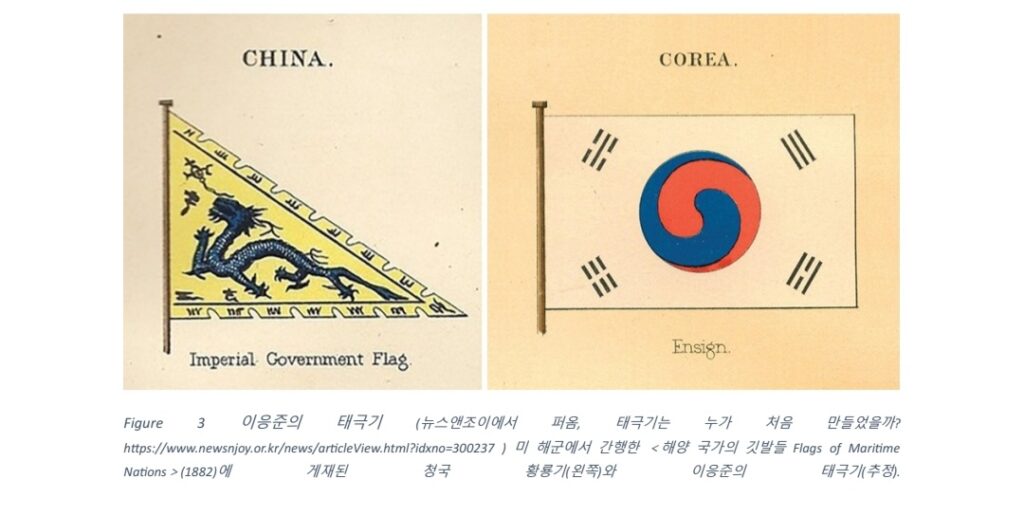

제가 학생때 배운 태극기의 기원은, 1882 년에 고종의 명에 따라, 박영효가 수신사로 ‘임오군란’ 수습을 위해 특명전권대사로 일본에 가는 배에서 만들었다는 것이었습니다.

아마도 이는 그가 저술한 일본 방문기 <사화기략(使和記略)>에 자세하게 태극기 제작 과정을 묘사해 놓았기 때문일 것입니다.

<Figure 2 박영효의 태극기> [뉴스앤조이에서 퍼옴, https://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=300237]

태극기는 누가 처음 만들었을까?

그 책에서 박영효는 8괘가 왜 4괘가 되었는 지에 대해서도 밝혀놓았습니다. 영국 주재 일본 영사, 아수돈(阿須頓 – William George Aston)의 “태극주변의 8 괘는 시각적으로 복잡하고 타국에서 모방하기가 불편하니 4괘만을 네 모퉁이에 그려 넣으면 좋겠다”는 권유 때문이라고 말이죠.

주역의 이치와는 아무 상관없이 굉장히 실용적인 이유라는 것이 저는 매우 흥미로웠습니다. 더 흥미로웠던 것은 이보다 먼저 제작된 것으로 밝혀진 태극기에는 감리가 먼저나오고 건곤이 배치되어 있다는 사실입니다. 그러니 태극과 건곤감리의 배치에 엄청난 원리가 있는 것으로 설명하는 것들은 사실과 거리가 멀 수 도 있습니다.

조선 말기의 역관(譯官), 이응준이 근대국가 조약체결 원칙에 따라 국기가 필요하다는 미국 공사 로버트 슈펠트의 요청을 받은 고종과 김홍집의 지시로 조미수호통상조약 조인전에 제작 한 것으로 알려져 있습니다. 통.번역사가 주역의 원리를 이해하지 못한 것 아닐까 하는 생각도 해 봅니다.

<Figure 3 이응준의 태극기 (뉴스앤조이에서 퍼옴, 태극기는 누가 처음 만들었을까?> https://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=300237 ) 미 해군에서 간행한 ‘해양 국가의 깃발들 Flags of Maritime Nations’ (1882)에 게재된 청국 황룡기 (왼쪽)와 이응준의 태극기 (추정).

상관없을 것 같은 태극기 이야기를 왜 하느냐 이렇게 생각하실 수도 있지만, 주역의 개념이 이미지로 표현되어 있어 이를 통해 주역의 개념을 이해하면 더 쉽지 않을까 해서 그렇습니다. 아래의 표 (Figure 4)에는 주역의 괘가 만들어지는 원리를 보실 수 있습니다.

제일 아래칸이 팔괘 인데 태극기의 빠진 괘를 한 번 확인해 보시죠.

우주만물의 생성과 소멸이 태극으로 가운데 표현이 되어 있습니다. 빨간 부분은 양 에너지를, 파란부분은 음 에너지를 상징합니다. 이것을 작대기를 그어 기호로 표현하면 양의가 됩니다. 음과 양 에너지가 한 번 더 운동을 하고 그것을 기호로 표시한 것이 사상입니다.

사상은 소양, 소음, 태양(노양-老陽), 태음(노음-老陰)입니다. 여기에 음양운동이 다시 더해지면 팔괘가 됩니다. Figure 4 그림의 제일 아래 칸에 있는 형상입니다. 팔괘는 차례로 읽어보면 건, 태, 이, 진, 손, 감, 간, 곤입니다. 건, 곤, 감, 리가 여기서 왔다는 것을 아시겠죠? 이러한 것을 고안한 것이 복희(伏羲)입니다.

삼재(三才)사상을 가지고 팔괘를 만들었다고 합니다. (물론 최근에는 반박도 많습니다.)

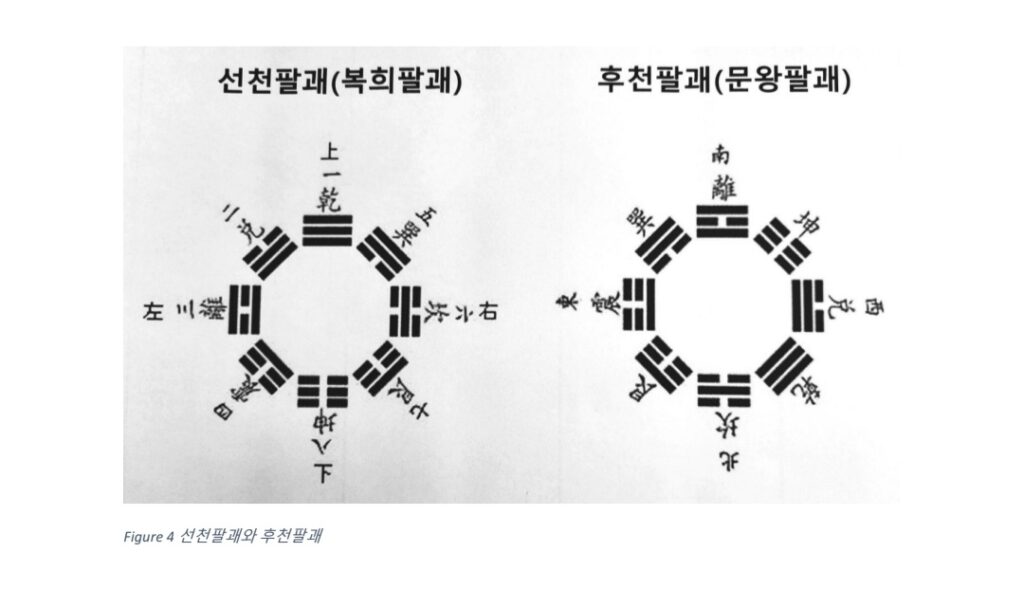

하늘을 보고 한 획을 긋고, 땅을 보고 한 획을 긋고, 사람을 보고 한 획을 그은 것에서 천지인(天地人) 삼재(三才) 라는 것 입니다. 이 때 만들어진 팔괘가 복희팔괘 입니다.

선천팔괘라고도 합니다. 건과 곤이 마주보고 축을 이루고 있습니다.

<Figure 4 선천팔괘와 후천팔괘>

오른쪽의 문왕팔괘는 리괘와 감괘가 축의 괘의 중심 축이 되어 있습니다. 물론 이에 따라 다른 괘들의 위치도 변화가 있습니다. 문왕은 상나라 말기의 주나라 초기의 제후입니다.

약 3000 여년 전의 사람입니다. 그러니 이것도 역시 적통(嫡統)(?)을 세우려고 한 사람들의 설로 보는 것이 더 사실에 가까울 것이라고 저는 봅니다.

복희가 자연을 보고 역의 이치를 개념화해 팔괘를 만들고 문왕이 괘사를 붙이고 주공이 효사를 붙였다고 알려져 공자가 설명을 붙여서 주역이 완성되었다고 보는 것이 주류입니다. 복희씨의 역을 획역(劃易), 문왕과 주공의 역을 작역(作易), 공자의 역을 찬역(贊易) 이라고도 합니다.

<Figure 5> (석담 김한희 블로그에서 퍼옴/ https://kimhanhyi.tistory.com/246?category=1079169)

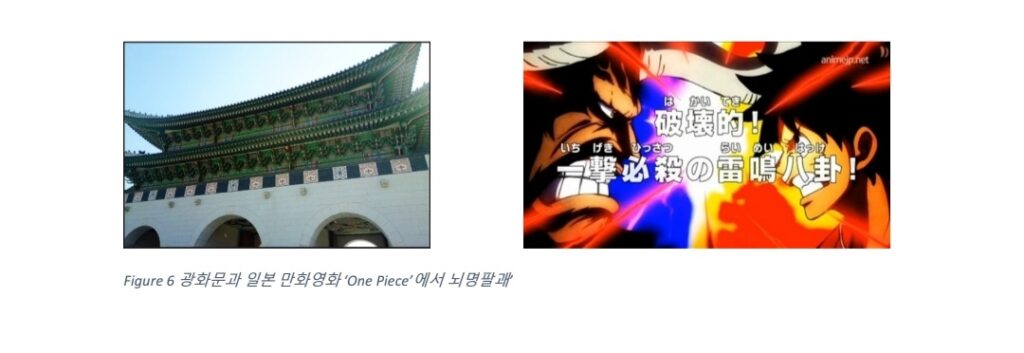

태극기가 아니더라도 팔괘는 지금 우리가 중국, 한국, 일본 등으로 부르는 곳에 많은 흔적을 가지고 있습니다. 광화문에도 팔괘가 그려져 있습니다. 전세계적으로 선풍적인 인기를 지난20년 동안 끌고 있는 일본 만화영화 ‘One Piece’에도 ‘뇌명팔괘(雷鳴八卦)’란 표현이 나옵니다.

<Figure 6 광화문과 일본 만화영화 ‘One Piece’에서 뇌명팔괘’>

중국 무술 팔괘장도 떠오르네요. 동북아시아 문화 역사 전승에서 보이는 팔이 붙은 이름들이 팔괘에서 왔다고 봐도 무방합니다. (팔신선, 팔경, 팔각정, 팔보채, 사방팔방, 팔불출 등) 도교에서는 아예 부적처럼 만들어서 사용하기도 합니다. 잠깐 존재 했던 남베트남의 국기도 팔괘 중 건괘를 국기로 삼은 것 입니다.

<Figure 7 남베트남 국기>

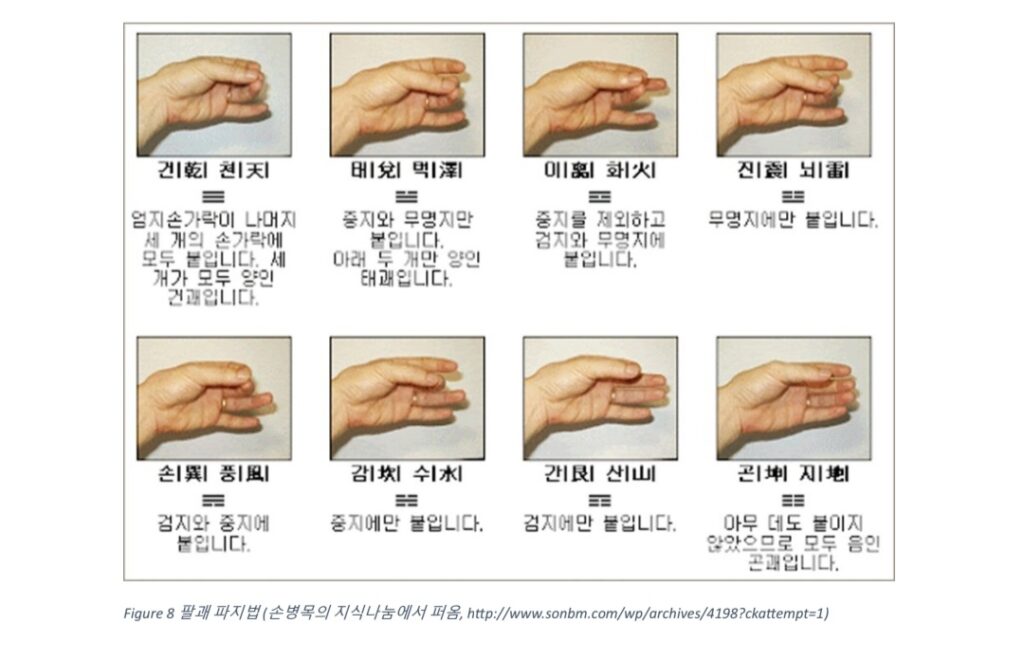

이 팔괘는 손가락을 사용해서 표현하는 것도 가능합니다. 신영복 선생님이 책에서 언급한 건삼련, 곤삼절, 감중련, 손하절은 손가락을 사용해 이 괘들을 표현하는 이름입니다. 숫자를 붙여서 표현하기도 하는데, 차례로 일건천, 이태택, 삼리화, 사진뢰, 오손풍, 육감수, 칠간산, 팔곤지 순서입니다.

천은 하늘, 택은 연못, 리는 불, 진은 우뢰, 손은 바람, 감은 물, 간은 산, 곤은 땅이란 것을 한문을 아시는 분께서는 바로 아실 수 있을 것 입니다. 인간 관계에도 대입을 할 수 있어서, 건은 아버지, 곤은 어머니, 태괘는 막내딸, 리괘는 차녀, 손괘는 장녀, 간괘는 막내 아들, 감괘는 차남, 진괘는 장남으로 말이죠.

<Figure 8 팔괘 파지법> (손병목의 지식나눔에서 퍼옴, http://www.sonbm.com/wp/archives/4198?ckattempt=1)

이런 식으로 만물에 대입하는 것이 가능합니다. 점술로 주역을 사용할 때에는 이러한 대입과 괘의 형상을 사용하는 것입니다. 물론, 점을 칠 때 사용하는 주역은 팔괘를 기본으로 한 번 더 확장한 64괘를 일반적으로 사용합니다. 이것은 뒤에서 더 보시기로 하고 더 진도를 나가겠습니다.

주역의 괘와 효

이러한 괘를 구성하는 작대기를 효(爻점괘 효)라고 합니다. 괘가 만들어 지는 방식이 있습니다. 아래에서부터 차례대로 효를 쌓아 올리는 것 입니다. 이렇게 작대기 2개 쌓이면 사상이고 3개가 쌓인 것이 팔괘입니다. 이를 소성괘(小成卦)라고도 합니다. 괘가 만들어지는 원리가 이해가 되셨나 모르겠습니다.

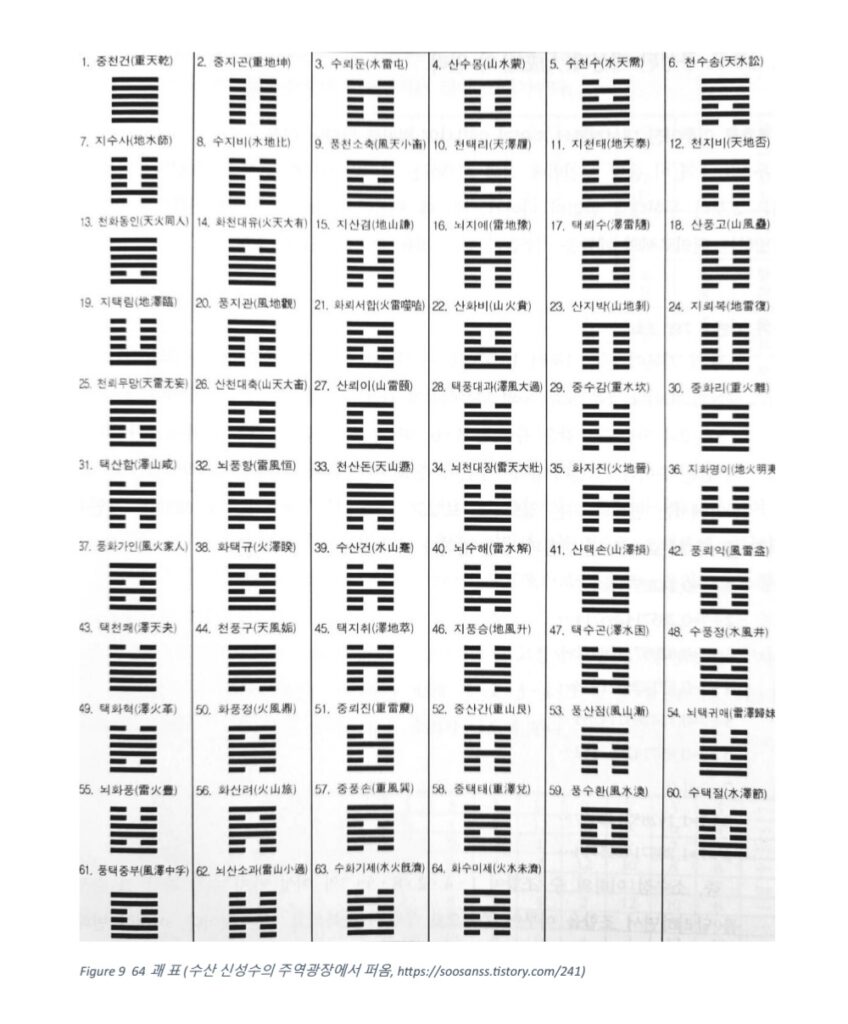

주역에 팔괘에 대한 이야기가 나오기는 하지만 주역의 상경과 하경은 64 괘에 대한 것입니다. 그럼 이 64괘는 어떻게 나온 것일까요? 혹시 작대기(효)가 6개인 것을 보신 적이 있나요? 벌써 눈치채신 분들도 계시리라 생각합니다. 8 개의 소성괘가 8개의 소성괘를 만나면 됩니다.

8 x 8 해서 64괘인거죠. 이를 대성괘(大成卦)라고 합니다. 이들도 고유한 이름과 번호가 있습니다. ‘담론’에 나오는 괘를 예를 들어 효와 괘에 대해 더 자세하게 설명해 보겠습니다. ‘위비응중’의 이해와 연결되는 부분입니다. 64 괘의 마지막 괘, 화수미제(火水未濟) 괘를 볼까요?

<Figure 9 64괘 표> (수산 신성수의 주역광장에서 퍼옴, https://soosanss.tistory.com/241)

태극기 가운데의 빨간 부분을 불, 파란 부분을 물이라고 해석하면 이에 상응하는 괘를 만들 수 있습니다. 리괘는 불(火)을 상징한다고(三離火) 위에서 말씀드렸습니다. 그래서 빨간색으로 표현되어 있습니다. 파란부분을 나타내는 감괘는 육감수(六坎水)였죠.

화수미제의 화수 부분은 소성괘 이름을 위에서 부터 읽어서 화수가 된 것임을 알 수 있죠.

상경과 하경은 이 괘들에 대한 이야기들입니다. 각 괘마다 문왕이 했다라고 알려져 있는 괘사(卦辭)가 있고, 각 효마다 효사(爻辭)가 있습니다. 효사는 주공이 했다고 전해집니다.

공자의 찬술로 여겨지는 부분을 도입부에서 십익(十翼 날개/도울 익)이라고 했죠. 그 십익은 어떻게 구성되는 지도 이름만 확인하고 가겠습니다.

우선 단전 (彖 돼지어금니/끊을 단 傳) 입니다. 문왕 괘사에 대해 공자가 잘 끊어 해설을 붙인 것 입니다. 상전(象傳)도 있습니다. 괘의 전체 형상과 효의 상을 보고 설명한 것 입니다. 순 양효로 구성된 건괘와 순 음효로 구성된 곤괘에는 문언전(文言傳)이라고 별도의 서술을 더했습니다.

괘에 말씀을 붙였다고 하는 계사전(繫 맬계, 辭 말씀 사 傳 전할 전)에는 상, 하로 나누어 총론은 전자에서 각론은 후자에서 다룹니다. 설괘전(說卦傳)은 팔괘에 대한 이론적 설명과 선천팔괘 후천팔괘라는 표현이 등장하는 장입니다. 괘에는 번호가 있다고 말씀드렸는 데, 다른 말로는 괘의 순서가 있다는 이야기 입니다.

서괘전(序卦傳)은 64 괘가 왜 이런 순서로 정해졌는 지에 대한 설명을 담고 있습니다.

그래서 상경 30괘에 대한 설명을 하고 하경 34괘 순서에 대한 설명을 합니다. 그리고 열 번 째가 잡괘전(雜卦傳) 입니다. 여기에서는 괘들을 섞어 놓고 다시 한번 다른 각도로 설명을 합니다.

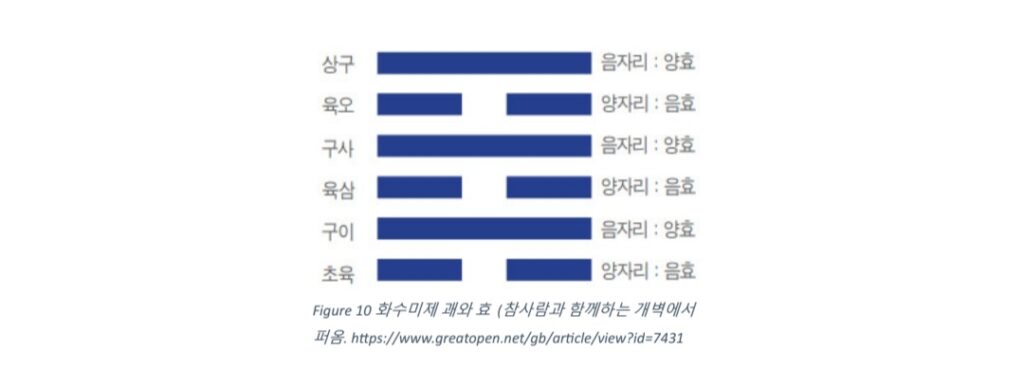

대성괘는 아래에서부터 차례로 초효, 이효, 삼효, 사효, 오효, 상효라고 읽습니다. 또 음효인지 양효인지를 육과 구란 숫자를 써서 표현합니다. 미제괘는 초육(初六), 구이(九二), 육삼(六三), 구사(九四), 육오(六五), 상구(上九) 효로 되어 있가고 할 수 있습니다. 처음 효와 마지막 효는 처음과 끝인지를 초와 상으로 먼저 표시합니다.

<Figure 10 화수미제 괘와 효> (참사람과 함께하는 개벽에서 퍼옴.

나머지 효들은 양효인지 음효인지를 표시하고 어느 자리에 있는 것인지를 표현합니다.

이렇게 되면 12가지의 표현이 가능해 집니다. 초육, 초구, 육이, 구이, 육삼, 구삼, 육사, 구사, 육오, 구오, 상육, 구육으로 말이죠. 이것을 잘 기억하시면서 다음으로 넘어가 보겠습니다.

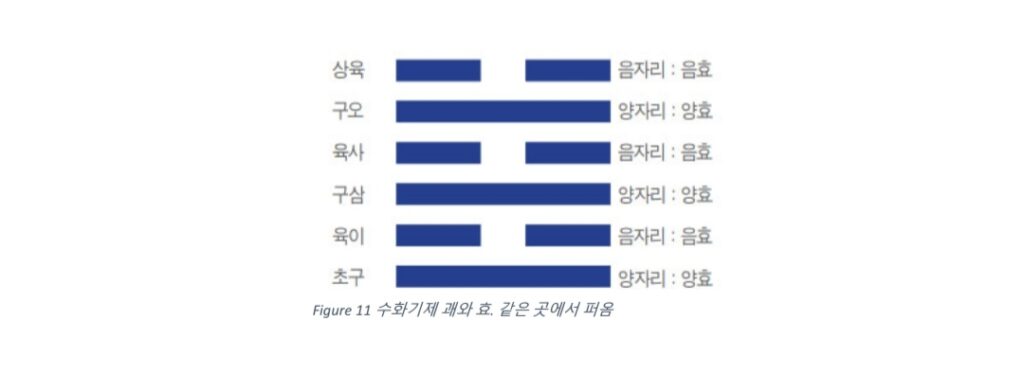

이런 대성괘는 아래괘를 내괘(內卦) 위의 괘를 외괘(外卦)라고도 합니다. 어떤 괘의 이효, 삼효, 사효, 사효를 이삼사효로 묶어내괘로 놓고, 삼사오효를 묶어 왜괘로 놓은 괘를 호괘(互卦)라고 합니다. 해당괘 진행을 보는데 사용하는 방법입니다. 미제괘는 호괘가 수화기제(水火旣濟) 괘입니다.

<Figure 11 수화기제 괘와 효>. 같은 곳에서 퍼옴

‘물의 기운은 아래로 내려오고 불의 기운은 위로 올라가니 이미 건넜다’ 이렇게 해석해 볼 수 있겠습니다. 63번째 괘입니다. 기제(旣濟) 혹은 미제(未濟)란 부분은 괘가 설명하려는 것의 핵심을 담은 명명법입니다. 순서가 흥미롭습니다. 그래서 인지 신영복 선생님도 본인의 경험을 이야기 하며 설명했습니다. (담론, 71쪽.)

아닐 미(未) 건널 제(濟)이니 문자 그대로의 뜻은 ‘건넌 것이 아니다’정도로 이해할 수 있겠습니다. 건널 제를 한자 사전에서 찾으면 다섯 번째 뜻으로 이루다 / 성취하다란 뜻도 있습니다. ‘이루지 못하다’란 뜻으로 보면 더 자연스럽게 느껴집니다. 괘사 원문과 효사 원문의 일부를 함께 보고 느낌을 가져 보시죠.

괘사

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 (미제형소호흘제유기미무유리: 미제는 형통하니 작은 여우가 거의 건너서 그 꼬리를 적심이니, 이로울 바가 없다.)

효사(爻辭)

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 (육오정길무회군자지광유부길 – 육오는 바르게 한다. 길하여 후회가 없다. 군자의 빛이 믿음을 두니 길하다.)

여러분께서는 어떻게 읽으셨는 지 모르겠습니다. 저는 ‘미제는 형통하니 작은 여우가 거의 건너서 그 꼬리를 적심이니, 이로울 바가 없다’로 다는 해석이 큰 의미를 가진다고가 생각하기 어렵습니다. 그런데 주역의 많은 괘의 설명들이 이렇습니다. 그래서 전 아직도 주역을 이해하기 위해 노력하는 것인지도 모르겠습니다.

위비응중(位比應中)

신영복 선생님의 ‘위비응중’은 대성괘에서 사용되는 개념입니다. 위는 자리 혹은 벼슬이란 뜻 입니다. 초효는 초효의 자리이고 홀수여서 양(陽)의 자리 입니다. 이효의 자리는 짝수 자리여서 음(陰)의 자리이지요. 양효가 양의 자리에 음효가 음의 자리에 오는 것을 바르다(正)고 합니다.

대성괘 여섯효 모두에 이를 적용할 수 있겠습니다. 정(正)을 얻으면 득위(得位) 혹은 당(當)위 못 얻으면 실위(失位)라고 합니다. 위의 미제 괘에 적용하면 초효는 실위, 이효도 실위, 삼효도 실위, 사효도 실위, 오효도 실위, 상효도 실위 입니다. 바른 위치에 있는 것이 하나도 없네요. 그래서 이루어 지는 것이 없다고 했을까요?

비란 개념은 이웃하는 효와의 관계입니다. 비(比)란 한자는 견주다/ 대등하다/겨루다 친하게 지내다/ (영향을) 미치다 등의 뜻을 가집니다. 초효는 이효와 서로 견주고, 삼효는 사효와, 오효는 상효와 견주어 보는 것 입니다. 괘를 해석 하는 과정에서 이웃한 효와의 관계를 사용해서 해석합니다. 도움이 있을 지 없을지 등을 말이죠.

응의 개념은 내괘와 왜괘의 효들의 견줌입니다. 즉, 초효와 사효, 이효와 오효, 삼효와 상효를 함께 보는 것이죠. 내왜괘를 하나의 독립적인 괘로 보면 초효는 초효끼리, 이효는 이효와 삼효는 삼효와 보면서 괘의 해석을 풍부하게 하는 것 입니다. 음양 혹은 양음이면 정응(正應)/합응(合應) 음음 혹은 양양이면 적응(敵應)/무응(无應)이라고 합니다.

중(中)은 내괘와 왜괘의 가운데 자리를 지칭합니다. 그러니 이효와 오효의 자리 입니다.

주역에서는 이 자리를 중요하게 봅니다. 이 자리를 얻으면 길하고, 당위가 아니더라도 흉으로 보지않는 것에서 그것을 알 수 있습니다. 이효의 자리에 음효가 오고 오효의 자리에 양효가 오면 정중(正中)이다 라고 합니다. 위치도 바르고 득중했다는 뜻 입니다.

간략하지만 위비응중을 설명드렸습니다. 대성괘내에서 각 효가 차지하는 위치 그리고 인접한 효와의 관계, 그리고 소성괘로 나누어 보고 그 안에서의 위치와 서로 어떻게 관계 맺어질 수 있는 지를 해석하는 과정에서 보게 되는 점에 천착(穿鑿)해, 신영복 선생님은 관계론에 주목하고 싶었을 지도 모르겠습니다.

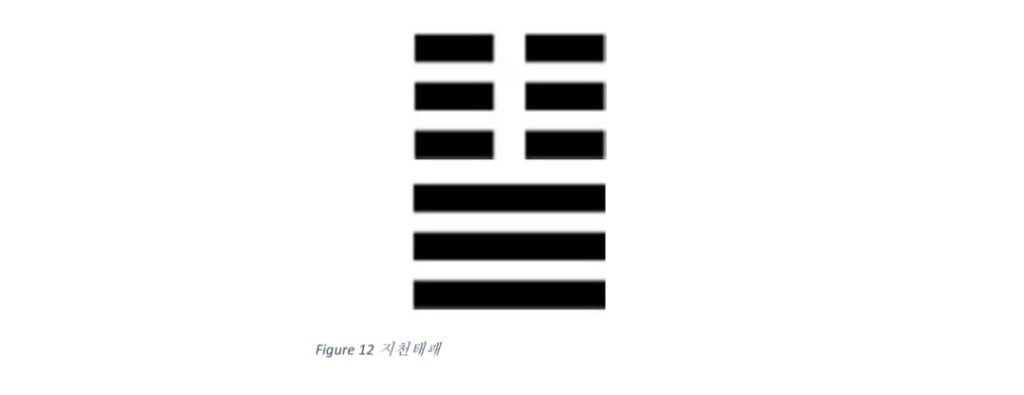

중전이 교태(嬌態)부리는 것으로 오해되는 경복궁 교태전(交泰殿)이 지천태(地天泰)란 괘에서 왔다고 ‘담론’에 언급되어 있습니다. 혁명과의 연관성도 언급을 하셨는데, 주나라 무왕과 은나라 주왕이란 권력자간의 권력싸움, 다른 두 나라로(은 동이족, 주 화하족) 보면 침략 혹은 전쟁이지 혁명이라고 볼 수는 없겠습니다.

<Figure 12 지천태괘>

조선건국 세력인 성리학자 (역경이라고 생각한)들과 군인출신 이성계임을 생각하면 오히려 다른 뜻이 유추됩니다. 우선 교태전이 처음부터 중전의 처소로 지어진 것이 아니었다는 점에 주목해 봅니다. 세종 22년 즈음 임금과 신하가 만나 정사를 돌보고 유희를 즐기는 공간으로 지었다고 합니다.

왕과 왕비가 사귀어 왕통을 이어가는 것이라는 뜻은 중전궁으로 사용되면서 일 것 입니다. 즉, 흥선대원군이 경복궁 중건하면서부터이죠. 그래서 양의 괘, 건(임금을 상징) 음의 괘, 지(신하를 상징)가 상하로 있는 신하들이 임금을 아래에 놓고 군림하겠다 혹은 하고 싶다는 취지로 이런 괘를 붙이지 않았을까는 합리적(?) 의심이 듭니다.

세종대왕의 알려진 학식으로 볼 때 이러한 신하들의 속 뜻을 알았지만 그대로 용인한 것이라 저는 생각합니다. 강력했던 공신세력들의 기분을 맞추어주고 왕권강화하기 위한 때를 기다리며 속으로 ‘그래봤자 내 손바닥위다. 이 놈들아’ 했을 수도 있을 것 같습니다. 남겨진 기록이 없으니 다 추측에 불과하지만 말이죠.

어째든, 위비응중을 보면 초효부터 득위, 실위, 득위, 득위,실위, 득위 입니다. 중이라고 할 수 있는 이효와 오효가 하괘에서는 임금을 상징하는 양효가 중(中)을 얻었지만 실위를 하고 있습니다. 본인의 위치가 아니지만 만족하는 모습입니다. 반대로 상괘의 오효도 음으로 실위했으나 중을 얻어 큰 해는 없습니다.

오히려 상효 (혁명공신들과 이성계의 연배높은 친인척들로 볼 수 있음)와 4효 (왕과 비, 여성, 연배 어린 친인척들)들의 도움 (같은 음으로 모두 당위를 했음. 강력함 상징)으로 5효가 동지를 얻은 형세로 볼 수 도 있겠습니다. 양의 기운이 올라와 자리를 차지하려면 시간이 필요해 보입니다. 이렇게 옆의 효들과의 관계를 보는 것이 바로 비(比)입니다.

응으로 보아도 흥미롭습니다. 초효도 사효와 응하고, 이효도 오효와 응하고, 삼효도 상효와 양음으로 다 응(應)하고 있어 일을 도모하고 협력이 잘 되었다고 풀이를 해도 좋겠습니다. 그래서 건국을 도모하고 새로운 부지에 수도를 지으며 이런 이름의 편전(便殿)을 지었는 지도 모르겠습니다.

건괘 이효의 중과 지괘 오효의 중이 서로 응하고 있는 모습으로 부터는 왕실과 권신세력의 서로 사이좋게 주고 받는 모습도 읽어 볼 수 있습니다. 앞에서 괘의 진행은 호괘를 통해서 본다고 말씀드렸습니다. 지천태괘의 호괘는 뢰택귀매 (雷澤歸妹) 입니다.

태괘의 삼효와 사효가 서로 자리를 바꾼 것으로 볼 수 있습니다.

삼효와 사효의 자리는 천지인 삼재 중 인이 배치되는 효들입니다. 인사(人事)라는 것이죠.

이런 관점으로 조선의 왕권의 진행으로 미루어 보면, 사효자리의 양효는 왕권 강화를 위한 왕실의 세력투사로 볼 수도 있고, 음효로 변효한 삼효는 이에 저항하기 위해 왕실과 인척이 되기위해 가깝게 근접하는 권신세력으로 볼 수도 있습니다.

나가며

마무리를 해야겠습니다. 다양한 단어와 개념들을 설명하고 ‘담론’에 나오는 괘이야기들과 관련지어 말씀드리며 주역의 괘의 해석이 어떻게 될 수 있는 지를 맛보기로 섞어가며 보여드렸습니다. 주역이란 책의 이해에 조금이라도 도움이 되셨기를 바랍니다.

최근에는 일상 가까운 곳에서도 주역의 괘들의 이름을 종종 들을 수 있었습니다.

화천대유 (火天大有), 천화동인 (天火同人)이라고 한동안 한국언론에 자주 언급되었는데 여러분들도 들어 보셨나요? 이들도 주역 64괘의 괘들입니다. 이렇게 일상속 깊이 들어와 있는 주역입니다.

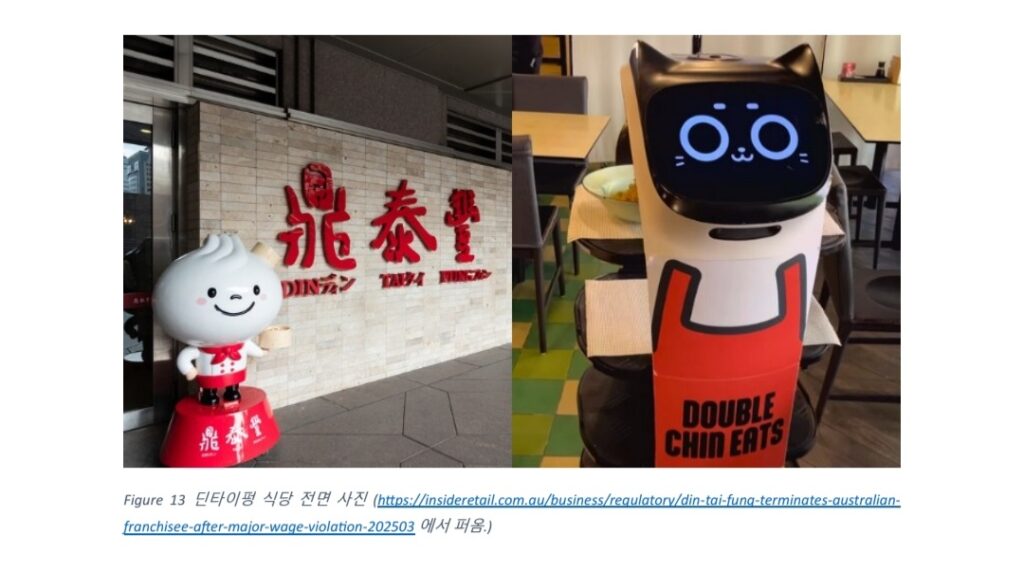

채스우드에 있는 딘타이펑 (DinTaiFeng)이란 대만 식당이야기를 끝으로 마무릴 짓겠습니다. 가보신 분들도 분명히 계시겠습니다만, 이 식당의 이름을 지은 이(들)도 주역 괘의 의미를 살려서 지었을 것이라 저는 추측합니다. 식당명 鼎泰豊 (딘타이펑/정태풍 – 한국어 한자 음독)이라고 되어 있기 때문입니다.

<Figure 13 딘타이펑 식당 전면 사진> (https://insideretail.com.au/business/regulatory/din-tai-fung-terminates-australian-franchisee-after-major-wage-violation-202503 에서 퍼옴.)

정은 화풍정 (火風鼎) 괘입니다. 태는 지천태 (地天泰) 괘입니다. 풍은 뇌화풍 (雷火豊) 괘입니다. 이야기를 꿰보면 이렇습니다. 정은 다리가 세 개인 솥입니다. 즉 음식을 하기전 솥이 서려면 다리가 세 개는 있어야 합니다. 누군가와 동업으로 뜻을 함께 할 때 나오면 길하겠네요.

태괘는 위에서 보셨다시피 크게 사귀어 길 한 것입니다. 자본, 열정 그리고 노력이 솥안에서 잘 어우러 지기를 바라는 뜻에서 음양의 기운이 크게 사귄다는 태괘를 넣었을 것 입니다. 고용인, 피고용인, 고객으로 봐도 좋겠습니다. 식당이니 솥이란 자를 쓴 것도 어울립니다. 재료와 기술과 장소가 어우러지는 것으로 봐도 뜻이 통합니다.

이렇게 뜻을 함께해 노력하고 경영을 하면 당연히 결과를 보고 하는 것이죠. 그러니 풍부함을 뜻하는 풍년풍이란 자를 사용했습니다. 천지인의 순서로 보면 하늘 기운 시운이 맞아 사업을 시작하고 땅의 기운을 받은 좋은 공간에서 인간 (경영자, 실무자, 고객)이 노력해 결실을 맺는 상으로도 해석이 가능합니다.

실제로 무슨 뜻으로 지었는 지는 이름 지은 사람만 알 것 입니다. 그러나 이런 좋은 뜻과 의도를 볼 수 있는 이름에도 불구하고 지난 3월에 이 식당은 임금체불 문제로 대만 본사로 부터 계약해지 됩니다. 그러니 말과 겉으로 들어난 것 보다는 항상 내용과 보이지 않는 부분들도 놓치지 말아야 하겠습니다.

긴 시간 경청해 주셔서 감사하고, 질문 있으시면 아는 한도 내에서 최선을 다해 답변해 드려 보겠습니다. 감사합니다.

김대근 (명리학자)

크리스천라이프 편집부