시 한편

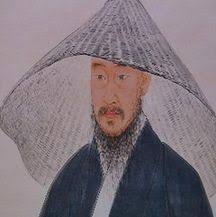

방랑시인 김삿갓 (김병연, 金炳淵, 1807 ~ 1863) 시 모음

김병연 [金炳淵, 1807년 (순조 7년) ~ 1863년 (철종 14년) 3월 25일]은 조선 후기의 풍자 시인이자 방랑 시인이다. 그는 흔히 김삿갓으로 더 잘 알려져 있다.

속칭 김삿갓으로 널리 알려져 있는 김병연 그는 ‘삿갓 립'(笠)자를 써서 김립(金笠)이라고도 한다. 그의 본관은 안동(安東)이고, 자(字)는 성심(性深), 호(號)는 이명(怡溟), 지상(芝祥), 난고(蘭皐)이다. 그의 선대 조상을 살펴보면 9대조부는 병자호란 때 척화대신으로 유명한 청음 김상헌의 사촌형으로서 형조참판을 지낸 김상준이며 5대조는 황해도 병마절도사 김시태, 고조부는 전의현감 김관행, 증조부는 경원부사 김이환이다.

그의 조부 김익순(金益淳)이 홍경래의 난 때 선천 부사로 있다가 반란군 세력에 투항한 것을 두고 비난하는 시로 장원한 것을 수치로 여겨, 일생을 삿갓으로 얼굴을 가리고 단장으로 벗을 삼아 각지로 방랑을 했다. 도처에서 독특한 풍자와 해학 등으로 퇴폐하여 가는 세상을 개탄했다. 그의 수많은 한문시가 구전되고 있다. 그의 묘는 강원도 영월군 김삿갓면 와석리에 있다.

- 목차

- 죽장에 삿갓 쓰고 – 방랑 (放浪)편 – 20수

- 그가 만난 사람들 – 인물 편 – 18수

- 동물을 읊은 시 – 벼룩, 고양이 등 – 4수

- 생활 도구를 읊은 시 – 안경, 요강 등 – 6수

- 산천 누각을 읊은 시 – 금강산, 묘향산 등 – 14수

- 풍자와 해학, 일화 시 – 젖 빠는 노래, 언문풍월 등 – 22수

○ 1. 죽장에 삿갓 쓰고 – 방랑 (放浪)편 (20 수)

- 詠笠 (영립) <내 삿갓>

浮浮我笠等虛舟 부부아립등허주 ; 가뿐한 내 삿갓이 빈 배와 같아

一着平生四十秋 일착평생사십추 ; 한번 썼다가 사십 년 평생 쓰게 되었네.

牧堅輕裝隨野犢 목수경장수야독 ; 목동은 가벼운 삿갓 차림으로 소 먹이러 나가고

漁翁本色伴沙鷗 어옹본색반사구 ; 어부는 갈매기 따라 삿갓으로 본색을 나타냈지.

醉來脫掛看花樹 취래탈괘간화수 ; 취하면 벗어서 구경하던 꽃나무에 걸고

興到携登翫月樓 흥도휴등완월루 ; 흥겨우면 들고서 다락에 올라 달구경하네.

俗子依冠皆外飾 속자의관개외식 ; 속인들의 의관은 모두 겉치장이지만

滿天風雨獨無愁 만천풍우독무수 ; 하늘 가득 비바람 쳐도 나만은 걱정이 없네.

*자신의 조부를 탄핵하고 시작한 방랑 생활.

언제나 벗이 되어 주며 비바람에도 몸을 보호해 주는 삿갓에 대한 고마움을 표현했다.

그리해서 ‘병연’은 그 이름과 함께 사라지고 말았다.

이때부터 이 시인은 ‘병연’이란 이름을 스스로 숨기고 잊어 버렸다.

그리고 삿갓을 쓴 이름 없는 시인이 되었다.

그가 읊은 자신의 ‘삿갓’시는 표연 자적하는 자연과 풍류 속의 자기 운명을 그린 자화상이었다.

- 自嘆 (자탄) <스스로 탄식하다>

嗟乎天地間男兒 차호천지간남아 ; 슬프다 천지간 남자들이여

知我平生者有誰 지아평생자유수 ; 내 평생을 알아줄 자가 누가 있으랴.

萍水三千里浪跡 평수삼천리랑적 ; 부평초 물결 따라 삼천리 자취가 어지럽고

琴書四十年虛詞 금서사십년허사 ; 거문고와 책으로 보낸 사십 년도 모두가 헛것일세.

靑雲難力致非願 청운난력치비원 ; 청운은 힘으로 이루기 어려워 바라지 않았거니와

白髮惟公道不悲 백발유공도불비 ; 백발도 정한 이치이니 슬퍼하지 않으리라.

驚罷還鄕夢起坐 경파환향몽기좌 ; 고향 길 가던 꿈꾸다 놀라서 깨어 앉으니

三更越鳥聲南枝 삼경월조성남지 ; 삼경에 남쪽 지방 새 울음만 남쪽 가지에서 들리네.

*월조(越鳥)는 남쪽 지방의 새인데 다른 지방에 가서도 고향을 그리며 남쪽 가지에 앉는다고 한다.

고향에 대한 그리움을 나타내는 말로 쓰였다.

- 竹詩 (죽시) <대나무 시>

此竹彼竹化去竹 차죽피죽화거죽 ; 이대로 저대로 되어 가는 대로

風打之竹浪打竹 풍타지죽랑타죽 ; 바람 치는 대로 물결치는 대로

飯飯粥粥生此竹 반반죽죽생차죽 ; 밥이면 밥, 죽이면 죽, 이대로 살아가고

是是非非付彼竹 시시비비부피죽 ; 옳으면 옳고 그르면 그르고, 저대로 맡기리라.

賓客接待家勢竹 빈객접대가세죽 ; 손님 접대는 집안 형세대로

市井賣買歲月竹 시정매매세월죽 ; 시장에서 사고팔기는 세월대로

萬事不如吾心竹 만사불여오심죽 ; 만사를 내 마음대로 하는 것만 못하니

然然然世過然竹 연연연세과연죽 ; 그렇고 그런 세상 그런대로 지나세.

*한자의 훈(訓)을 빌어 절묘한 표현을 하였다.

此이 차, 竹대나무 죽 : 이대로

彼저 피, 竹: 저대로 化화할 화(되다),

去갈 거, 竹: 되어 가는 대로 風바람 풍,

打칠 타, 竹: 바람치는 대로 浪물결 랑,

打칠 타, 竹: 물결치는 대

- 二十樹下 (이십수하) <스무나무 아래>

二十樹下三十客 이십수하삼십객 ; 스무나무 아래 서른(서러운) 나그네가

四十家中五十食 사십가중오십식 ; 마흔(망할) 집안에서 쉰밥을 먹네.

人間豈有七十事 인간개유칠십사 ; 인간 세상에 어찌 일흔(이런) 일이 있으랴.

不如歸家三十食 불여귀가삼십식 ; 차라리 집으로 돌아가 서른(선) 밥을 먹으리라.

二十樹 : 스무나무는 느릅나무과에 속하는 나무 이름

三十客 : 三十은 ‘서른’이니 ‘서러운’의 뜻. 서러운 나그네.

四十家 : 四十은 ‘마흔’이니 ‘망할’의 뜻. 망할 놈의 집.

五十食 : 五十은 ‘쉰’이니 ‘쉰(상한)’의 뜻. 쉰 밥.

七十事 : 七十은 ‘일흔’이니 ‘이런’의 뜻. 이런 일.

三十食 : 三十은 ‘서른’이니 ‘선(未熟)’의 뜻. 설익은 밥.

*함경도 지방의 어느 부잣집에서 냉대를 받고 나그네의 설움을 한문 수자 새김을 이용하여 표현한 시이다.

- 無題 (무제) <죽 한 그릇>

四脚松盤粥一器 사각송반죽일기 ; 네 다리 소반 위에 멀건 죽 한 그릇.

天光雲影共排徊 천광운영공배회 ; 하늘에 뜬 구름 그림자가 그 속에서 함께 떠도네.

主人莫道無顔色 주인막도무안색 ; 주인이여, 면목이 없다고 말하지 마오.

吾愛靑山倒水來 오애청산도수래 ; 물 속에 비치는 청산을 내 좋아한다오.

*산골의 가난한 농부 집에 하룻밤을 묵었다.

가진 것 없는 주인의 저녁 끼니는 멀건 죽. 죽 밖에 대접할 것이 없어 미안해하는 주인에게 시 한 수를 지어 주지만 글 모르는 그에게 무슨 소용이 있으랴.

- 風俗薄 (풍속박) <야박한 풍속>

斜陽鼓立兩柴扉 사양고립양시비 ; 석양에 사립문 두드리며 멋쩍게 서있는데

三被主人手却揮 삼피주인수각휘 ; 집 주인이 세 번씩이나 손 내저어 물리치네.

杜宇亦知風俗薄 두우역지풍속박 ; 저 두견새도 야박한 풍속을 알았는지

隔林啼送不如歸 격림제송불여귀 ; 돌아가는 게 낫다고 숲속에서 울며 배웅하네.

- 難貧 (난빈) <가난이 죄>

地上有仙仙見富 지상유선선견부 ; 지상에 신선이 있으니 부자가 신선일세.

人間無罪罪有貧 인간무죄죄유빈 ; 인간에겐 죄가 없으니 가난이 죄일세.

莫道貧富別有種 막도빈부별유종 ; 가난뱅이와 부자가 따로 있다고 말하지 말게나.

貧者還富富還貧 빈자환부부환빈 ; 가난뱅이도 부자되고 부자도 가난해진다오.

- 姜座首逐客詩 (강좌수축객시) <강좌수가 나그네를 쫓다>

祠堂洞裡問祠堂 사당동리문사당 ; 사당동 안에서 사당을 물으니

輔國大匡姓氏姜 보국대광성씨강 ; 보국대광 강씨 집안이라네.

先祖遺風依北佛 선조유풍의북불 ; 선조의 유풍은 북쪽 부처에게 귀의했건만

子孫愚流學西羌 자손우류학서강 ; 자손들은 어리석어 서쪽 오랑캐 글을 배우네.

主窺첨下低冠角 주규첨하저관각 ; 주인은 처마 아래서 갓을 숙이며 엿보고

客立門前嘆夕陽 객립문전탄석양 ; 나그네는 문 앞에 서서 지는 해를 보며 탄식하네.

座首別監分外事 좌수별감분외사 ; 좌수 별감이 네게는 분에 넘치는 일이니

騎兵步卒可當當 기병보졸가당당 ; 기병 보졸 따위나 마땅하리라.

*김삿갓을 내쫓은 주인은 나그네가 갔나 안 갔나 확인하려고 갓을 숙이고 엿보는데 김삿갓은 문 앞에 서서 인심 고약한 주인을 풍자하고 있다.

- 開城人逐客詩 (개성인축객시) <개성 사람이 나그네를 내쫓다>

邑號開城何閉門 읍호개성하폐문 ; 고을 이름이 개성인데 왜 문을 닫나

山名松嶽豈無薪 산명송악개무신 ; 산 이름이 송악인데 어찌 땔나무가 없으랴.

黃昏逐客非人事 황혼축객비인사 ; 황혼에 나그네 쫓는 일이 사람 도리 아니니

禮義東方子獨秦 예의동방자독진 ; 동방예의지국에서 자네 혼자 되놈일세.

- 逢雨宿村家 (봉우숙촌가) <비를 만나 시골집에서 자다>

曲木爲椽添着塵 곡목위연첨착진 ; 굽은 나무로 서까래 만들고 처마에 먼지가 쌓였지만

其間如斗僅容身 기간여두근용신 ; 그 가운데가 말만해서 겨우 몸을 들였네.

平生不欲長腰屈 평생불욕장요굴 ; 평생 동안 긴 허리를 굽히려 안했지만

此夜難謀一脚伸 차야난모일각신 ; 이 밤에는 다리 하나도 펴기가 어렵구나.

鼠穴煙通渾似漆 서혈연통혼사칠 ; 쥐구멍으로 연기가 들어와 옻칠한 듯 검어진 데다

封窓茅隔亦無晨 봉창모격역무신 ; 봉창은 또 얼마나 어두운지 날 밝는 것도 몰랐네.

雖然免得衣冠濕 수연면득의관습 ; 그래도 하룻밤 옷 적시기는 면했으니

臨別慇懃謝主人 임별은근사주인 ; 떠나면서 은근히 주인에게 고마워했네.

*어느 시골집에서 비를 피하며 지은 것으로 궁벽한 촌가의 정경과 선비로서의 기개가 엿보이는 시 이다.

누추하지만 나그네에게 비를 피할 수 있도록 베풀어 준 주인의 따뜻한 마음에 감사하면서 세속에 굽히지 않으려는 의지를 볼 수 있다.

- 艱飮野店 (간음야점) <주막에서>

千里行裝付一柯 천리행장부일가 ; 천릿길을 지팡이 하나에 맡겼으니

餘錢七葉尙云多 여전칠엽상운다 ; 남은 엽전 일곱 푼도 오히려 많아라.

囊中戒爾深深在 낭중계이심심재 ; 주머니 속 깊이 있으라고 다짐했건만

野店斜陽見酒何 야점사양견주하 ; 석양 주막에서 술을 보았으니 내 어찌하랴.

*지팡이에 몸을 의지하고 떠돌아다니는 나그네 길, 어쩌다 생긴 옆전 일곱 닢이 전부지만 저녁놀이 붉게 타는 어스름에 술 한 잔으로 허기를 채우며 피곤한 몸을 쉬어가는 나그네의 모습.

- 失題 (실제) <제목을 잃어버린 시>

許多韻字何呼覓 허다운자하호멱 ; 수많은 운자 가운데 하필이면 ‘멱’자를 부르나.

彼覓有難況此覓 피멱유난황차멱 ; 그 ‘멱’자도 어려웠는데 또 ‘멱’자를 부르다니.

一夜宿寢懸於覓 일야숙침현어멱 ; 하룻밤 잠자리가 ‘멱’자에 달려 있는데

山村訓長但知覓 산촌훈장단지멱 ; 산골 훈장은 오직 ‘멱’자만 아네.

*김삿갓이 어느 산골 서당에 가서 하룻밤 재워 달라고 하니 훈장이 시를 지으면 재워 주겠다고 하면서 시를 짓기 어려운 ‘멱'(覓)자 운을 네 번이나 불렀다.

이에 훈장을 풍자하며 재치 있게 네 구절 다 읊었다.

- 宿農家 (숙농가) <농가에서 자다>

終日緣溪不見人 종일연계불견인 ; 골짜기 따라 종일 가도 사람을 못 보다가

幸尋斗屋半江濱 행심두옥반강빈 ; 다행히도 오두막집을 강가에서 찾았네.

門塗女와元年紙 문도여와원년지 ; 문을 바른 종이는 여와 시절 그대로고

房掃天皇甲子塵 방소천황갑자진 ; 방을 쓸었더니 천황씨 갑자년 먼지일세.

光黑器皿虞陶出 광흑기명우도출 ; 거무튀튀한 그릇들은 순임금이 구워냈고

色紅麥飯漢倉陳 색홍맥반한창진 ; 불그레한 보리밥은 한나라 창고에서 묵은 것일세.

平明謝主登前途 평명사주등전도 ; 날이 밝아 주인에게 사례하고 길을 나섰지만

若思經宵口味幸 약사경소구미행 ; 지난밤 겪은 일을 생각하면 입맛이 쓰구나.

*여와는 중국 전설에 나오는 천지를 만들었다는 인물, 천황씨는 전설에 나오는 고대 중국 임금.

- 過安樂見오 (과안락견오) <안락성을 지나다가 배척받고>

安樂城中欲暮天 안락성중욕모천 ; 안락성 안에 날이 저무는데

關西孺子聳詩肩 관서유자용시견 ; 관서지방 못난 것들이 시 짓는다고 우쭐대네.

村風厭客遲炊飯 촌풍염객지취반 ; 마을 인심이 나그네를 싫어해 밥 짓기는 미루면서

店俗慣人但索錢 점속관인단색전 ; 주막 풍속도 야박해 돈부터 달라네.

虛腹曳雷頻有響 허복예뢰빈유향 ; 빈 배에선 자주 천둥소리가 들리는데

破窓透冷更無穿 파창투냉갱무천 ; 뚫릴 대로 뚫린 창문으로 냉기만 스며드네.

朝來一吸江山氣 조래일흡강산기 ; 아침이 되어서야 강산의 정기를 한번 마셨으니

試向人間벽穀仙 시향인간벽곡선 ; 인간 세상에서 벽곡의 신선이 되려 시험하는가.

*벽곡은 신선이 되기 위해 곡식을 먹지 않고 수련하는 방법.

안락성에서 안락하지 않게 밤을 지냈음을 풍자했다.

- 自詠 (자영) <스스로 읊다>

寒松孤店裡 한송고점리 ; 겨울 소나무 외로운 주막에

高臥別區人 고와별구인 ; 한가롭게 누웠으니 별세상 사람일세.

近峽雲同樂 근협운동락 ; 산골짝 가까이 구름과 같이 노닐고

臨溪鳥與隣 임계조여린 ; 개울가에서 산새와 이웃하네.

치銖寧荒志 치수영황지 ; 하찮은 세상 일로 어찌 내 뜻을 거칠게 하랴.

詩酒自娛身 시주자오신 ; 시와 술로써 내 몸을 즐겁게 하리라.

得月卽帶憶 득월즉대억 ; 달이 뜨면 옛 생각도 하며

悠悠甘夢頻 유유감몽빈 ; 유유히 단꿈을 자주 꾸리라.

*세속에 물들지 않고 시와 술로 근심을 잊으며 자연과 함께 살아가는 풍류객의 모습을 그렸다.

- 思鄕 (사향) <고향 생각>

西行己過十三州 서행기과십삼주 ; 서쪽으로 이미 열세 고을을 지나왔건만

此地猶然惜去留 차지유연석거유 ; 이곳에서는 떠나기 아쉬워 머뭇거리네.

雨雪家鄕人五夜 우운가향인오야 ; 아득한 고향을 한밤중에 생각하니

山河逆旅世千秋 산하역려세천추 ; 천지 산하가 천추의 나그네길일세.

莫將悲慨談靑史 막장비개담청사 ; 지난 역사를 이야기하며 비분강개하지 마세.

須向英豪問白頭 수향영호문백두 ; 영웅호걸들도 다 백발이 되었네.

玉館孤燈應送歲 옥관고등응송세 ; 여관의 외로운 등불 아래서 또 한 해를 보내며

夢中能作故園遊 몽중능작고원유 ; 꿈속에서나 고향 동산에 노닐어 보네.

*오야(五夜)는 오경(五更)으로 오전 3시부터 5시까지이다.

- 卽吟 (즉음) <즉흥적으로 읊다>

坐似枯禪反愧髥 좌사고선반괴염 ; 내 앉은 모습이 선승 같으니 수염이 부끄러운데

風流今夜不多兼 풍류금야부다겸 ; 오늘 밤에는 풍류도 겸하지 못했네.

燈魂寂寞家千里 등혼적막가천리 ; 등불 적막하고 고향집은 천리인데

月事肅條客一첨 월사숙조객일첨 ; 달빛마저 쓸쓸해 나그네 혼자 처마를 보네.

紙貴淸詩歸板粉 지귀청시귀판분 ; 종이도 귀해 분판에 시 한 수 써놓고

肴貧濁酒用盤鹽 효빈탁주용반염 ; 소금을 안주 삼아 막걸리 한 잔 마시네.

瓊거亦是黃金販 경거역시황금판 ; 요즘은 시도 돈 받고 파는 세상이니

莫作於陵意太廉 막작어릉의태염 ; 오릉땅 진중자의 청렴만을 내세우지는 않으리라.

*진중자(陳仲子)는 제나라 오릉(於陵)에 살았던 청렴한 선비.

- 自顧偶吟 (자고우음) <나를 돌아보며 우연히 짓다>

笑仰蒼穹坐可超 소앙창궁좌가초 ; 푸른 하늘 웃으며 쳐다보니 마음이 편안하건만

回思世路更초초 회사세로경초초 ; 세상길 돌이켜 생각하면 다시금 아득해지네.

居貧每受家人謫 거빈매수가인적 ; 가난하게 산다고 집사람에게 핀잔 받고

亂飮多逢市女嘲 난음다봉시녀조 ; 제멋대로 술 마신다고 시중 여인들에게 놀림 받네.

萬事付看花散日 만사부간화산일 ; 세상만사를 흩어지는 꽃같이 여기고

一生占得月明宵 일생점득월명소 ; 일생을 밝은 달과 벗하여 살자고 했지.

也應身業斯而已 야응신업사이이 ; 내게 주어진 팔자가 이것뿐이니

漸覺靑雲分外遙 점각청운분외요 ; 청운이 분수밖에 있음을 차츰 깨닫겠네

*세속의 번잡스러움에서 벗어나 자연과 더불어 유유자적하며 지내는 자신의 생활을 감회에 젖어 읊은 시이다.

- 是是非非詩 (시시비비시) <시시비비>

年年年去無窮去 년년년거무궁거 ; 이 해 저 해 해가 가고 끝없이 가네.

日日日來不盡來 일일일래부진래 ; 이 날 저 날 날은 오고 끝없이 오네.

年去月來來又去 년거월래래우거 ; 해가 가고 날이 와서 왔다가는 또 가니

天時人事此中催 천시인사차중최 ; 천시(天時)와 인사(人事)가 이 가운데 이뤄지네.

是是非非非是是 시시비비비시시 ; 옳은 것 옳다 하고 그른 것 그르다 함이 꼭 옳진 않고

是非非是非非是 시비비시비비시 ; 그른 것 옳다 하고 옳은 것 그르다 해도 옳지 않은 건 아닐세.

是非非是是非非 시비비시시비비 ; 그른 것 옳다 하고 옳은 것 그르다 함, 이것이 그른 것은 아니고

是是非非是是非 시시비비시시비 ; 옳은 것 옳다 하고 그른 것 그르다 함, 이것이 시비일세.

- 蘭皐平生詩 (난고평생시) <난고평생시>

鳥巢獸穴皆有居 조소수혈개유거 ; 새도 둥지가 있고 짐승도 굴이 있건만

顧我平生獨自傷 고아평생독자상 ; 내 평생을 돌아보니 너무나 가슴 아파라.

芒鞋竹杖路千里 망혜죽장로천리 ; 짚신에 대지팡이로 천 리 길 다니며

水性雲心家四方 수성운심가사방 ; 물처럼 구름처럼 사방을 내 집으로 여겼지.

尤人不可怨天難 우인불가원천난 ; 남을 탓할 수도 없고 하늘을 원망할 수도 없어

歲暮悲懷餘寸腸 세모비회여촌장 ; 섣달그믐엔 서글픈 마음이 가슴에 넘쳤지.

初年自謂得樂地 초년자위득락지 ; 초년엔 즐거운 세상 만났다 생각하고

漢北知吾生長鄕 한북지오생장향 ; 한양이 내 생장한 고향인 줄 알았지.

簪纓先世富貴人 잠영선세부귀인 ; 집안은 대대로 부귀영화를 누렸고

花柳長安名勝庄 화류장안명승장 ; 꽃 피는 장안 명승지에 집이 있었지.

隣人也賀弄璋慶 인인야하농장경 ; 이웃 사람들이 아들 낳았다 축하하고

早晩前期冠蓋場 조만전기관개장 ; 조만간 출세하기를 기대했었지.

髮毛稍長命漸奇 발모초장명점기 ; 머리가 차츰 자라며 팔자가 기박해져

灰劫殘門飜海桑 회겁잔문번해상 ; 뽕나무밭이 변해 바다가 되더니,

依無親戚世情薄 의무친척세정박 ; 의지할 친척도 없이 세상인심 박해지고

哭盡爺孃家事荒 곡진야양가사황 ; 부모상까지 마치자 집안이 쓸쓸해졌네.

終南曉鍾一納履 종남효종일납리 ; 남산 새벽 종소리 들으며 신끈을 맨 뒤에

風土東邦心細量 풍토동방심세양 ; 동방 풍토를 돌아다니며 시름으로 가득 찼네.

心猶異域首丘狐 심유이역수구호 ; 마음은 아직 타향에서 고향 그리는 여우같건만

勢亦窮途觸藩羊 세역궁도촉번양 ; 울타리에 뿔 박은 양처럼 형세가 궁박해졌네.

南州從古過客多 남주종고과객다 ; 남녘 지방은 예부터 나그네가 많았다지만

轉蓬浮萍經幾霜 전봉부평경기상 ; 부평초처럼 떠도는 신세가 몇 년이나 되었던가.

搖頭行勢豈本習 요두행세기본습 ; 머리 굽실거리는 행세가 어찌 내 본래 버릇이랴 만

絜口圖生惟所長 결구도생유소장 ; 입 놀리며 살 길 찾는 솜씨만 가득 늘었네.

光陰漸向此中失 광음점향차중실 ; 이 가운데 세월을 차츰 잊어 버려

三角靑山何渺茫 삼각청산하묘망 ; 삼각산 푸른 모습이 아득하기만 해라.

江山乞號慣千門 강산걸호관천문 ; 강산 떠돌며 구걸한 집이 천만이나 되었건만

風月行裝空一囊 풍월행장공일낭 ; 풍월시인 행장은 빈 자루 하나뿐일세.

千金之子萬石君 천금지자만석군 ; 천금 자제와 만석군 부자

厚薄家風均試嘗 후박가풍균시상 ; 후하고 박한 가풍을 고루 맛보았지.

身窮每遇俗眼白 신궁매우속안백 ; 신세가 궁박해져 늘 백안시당하고

歲去偏傷빈髮蒼 세거편상빈발창 ; 세월이 갈수록 머리 희어져 가슴 아프네.

歸兮亦難佇亦難 귀혜역난저역난 ; 돌아가려도 어렵지만 그만두려도 어려워

幾日彷徨中路傍 기일방황중로방 ; 중도에 서서 며칠 동안 방황하네.

*난고는 김삿갓의 호이다.

○ 2. 그가 만난 사람들 – 인물(人物)편 (18 수)

- 多睡婦 (다수부) <잠 많은 아낙네>

西隣愚婦睡方濃 서린우부수방농 ; 이웃집 어리석은 아낙네는 낮잠만 즐기네.

不識蠶工況也農 부식잠공황야농 ; 누에치기도 모르니 농사짓기를 어찌 알랴.

機閑尺布三朝織 기한척포삼조직 ; 베틀은 늘 한가해 베 한 자에 사흘 걸리고

杵倦升粮半日春 저권승량반일춘 ; 절구질도 게을러 반나절에 피 한 되 찧네.

弟衣秋盡獨稱搗 제의추진독칭도 ; 시아우 옷은 가을이 다 가도록 말로만 다듬질하고

姑襪冬過每語縫 고말동과매어봉 ; 시어미 버선 깁는다고 말로만 바느질하며 겨울 넘기네.

蓬髮垢面形如鬼 봉발구면형여귀 ; 헝클어진 머리에 때 낀 얼굴이 꼭 귀신같아

偕老家中却恨逢 해로가중각한봉 ; 같이 사는 식구들이 잘못 만났다 한탄하네.

- 懶婦 (나부) <게으른 아낙네>

無病無憂洗浴稀 무병무우세욕희 ; 병 없고 걱정 없는데 목욕도 자주 안해

十年猶着嫁時衣 십년유착가시의 ; 십 년을 그대로 시집 올 때 옷을 입네.

乳連褓兒謀午睡 유연보아모오수 ; 강보의 아기가 젖 물린 채로 낮잠이 들자

手拾裙蝨愛첨暉 수습군슬애첨휘 ; 이 잡으려 치마 걷어들고 햇볕 드는 처마로 나왔네.

動身便碎廚中器 동신변쇄주중기 ; 부엌에서 움직였다하면 그릇을 깨고

搔首愁看壁上機 소수수간벽상기 ; 베틀 바라보면 시름겹게 머리만 긁어대네.

忽聞隣家神賽慰 홀문인가신새위 ; 그러다가 이웃집에서 굿한다는 소문만 들으면

柴門半掩走如飛 시문반엄주여비 ; 사립문 반쯤 닫고 나는 듯 달려가네.

- 喪配自輓 (상배자만) <아내를 장사지내고>

遇何晩也別何催 우하만야별하최 ; 만나기는 왜 그리 늦은데다 헤어지기는 왜 그리 빠른지

未卜其欣只卜哀 미복기흔지복애 ; 기쁨을 맛보기 전에 슬픔부터 맛보았네.

祭酒惟餘醮日釀 제주유여초일양 ; 제삿술은 아직도 초례 때 빚은 것이 남았고

襲衣仍用嫁時裁 습의잉용가시재 ; 염습 옷은 시집 올 때 지은 옷 그대로 썼네.

窓前舊種少桃發 창전구종소도발 ; 창 앞에 심은 복숭아나무엔 꽃이 피었고

簾外新巢雙燕來 염외신소쌍연래 ; 주렴 밖 새 둥지엔 제비 한 쌍이 날아 왔는데

賢否卽從妻母問 현부즉종처모문 ; 그대 심성도 알지 못해 장모님께 물으니

其言吾女德兼才 기언오녀덕병재 ; 내 딸은 재덕을 겸비했다고 말씀하시네.

*시집 온 지 얼마 안 되는 아내의 상을 당한 남편을 대신하여 지은 시이다.

아내가 떠난 집에 제비가 찾아오고 복숭아꽃이 피니, 아내를 그리는 정이 더욱 간절해짐을 표현했다.

- 贈妓 (증기) <기생에게 지어 주다>

却把難同調 각파난동조 ; 처음 만났을 때는 어울리기 어렵더니

還爲一席親 환위일석친 ; 이제는 가장 가까운 사이가 되었네.

酒仙交市隱 주선교시은 ; 주선(酒仙)이 시은(市隱)과 사귀는데

女俠是文人 여협시문인 ; 이 여협객은 문장가일세.

太半衿期合 태반금기합 ; 정을 통하려는 뜻이 거의 합해지자

成三意態新 성삼의태신 ; 달그림자까지 합해서 세 모습이 새로워라.

相携東郭月 상휴동곽월 ; 서로 손 잡고 달빛 따라 동쪽 성곽을 거닐다가

醉倒落梅春 취도락매춘 ; 매화꽃 떨어지듯 취해서 쓰러지네.

*주선(酒仙)은 술을 즐기는 김삿갓 자신.

시은(市隱)은 도회지에 살면서도 은자같이 지내는 사람.

이백(李白)의 시 ‘월하독작'(月下獨酌)에 “擧杯邀明月對影成三人”이라고 하여 달, 자신, 자신의 그림자가 모여 셋이 되었다는 구절이 있다.

술을 좋아하는 시객(詩客)이 아름다운 기녀와 대작을 하며 시로 화답하고 봄밤의 취흥을 즐기는 풍류 시이다.

- 老吟 (노음) <늙은이가 읊다>

五福誰云一曰壽 오복수운일왈수 ; 오복 가운데 수(壽)가 으뜸이라고 누가 말했던가.

堯言多辱知如神 요언다욕지여신 ; 오래 사는 것도 욕이라고 한 요임금 말이 귀신같네.

舊交皆是歸山客 구교개시귀산객 ; 옛 친구들은 모두 다 황천으로 가고

新少無端隔世人 신소무단격세인 ; 젊은이들은 낯설어 세상과 멀어졌네.

筋力衰耗聲似痛 근력쇠모성사통 ; 근력이 다 떨어져 앓는 소리만 나오고

胃腸虛乏味思珍 위장허핍미사진 ; 위장이 허해져 맛있는 것만 생각나네.

內情不識看兒苦 내정부식간아고 ; 애 보기가 얼마나 괴로운 줄도 모르고

謂我浪遊抱送頻 위아랑유포송빈 ; 내가 그냥 논다고 아이를 자주 맡기네.

*요임금이 말하기를 아들이 많으면 근심이 많아지고 부귀하면 일이 많으며 장수하면 욕된 일이 많아진다고 했다.

오복(五福)의 첫째는 장수(長壽)라 하나 늙으면 버림 받고 외로워지니 요임금이 이를 알고 長壽는 했다.

- 老人自嘲 (노인자조) <노인이 스스로 놀리다>

八十年加又四年 팔십년가우사년 ; 여든 나이에다 또 네 살을 더해

非人非鬼亦非仙 비인비귀역비선 ; 사람도 아니고 귀신도 아닌데 신선은 더욱 아닐세.

脚無筋力行常蹶 각무근력행상궐 ; 다리에 근력이 없어 걸핏하면 넘어지고

眼乏精神坐輒眠 안핍정신좌첩면 ; 눈에도 정기가 없어 앉았다 하면 조네.

思慮語言皆妄寧 사려어언개망녕 ; 생각하는 것이나 말하는 것이나 모두가 망령인데

猶將一縷線線氣 유장일루선선기 ; 한 줄기 숨소리가 목숨을 이어가네.

悲哀歡樂總茫然 비애환락총망연 ; 희로애락 모든 감정이 아득키만 한데

時閱黃庭內景篇 시열황정내경편 ; 이따금 황정경 내경편을 읽어보네.

*김삿갓이 노인의 청을 받아 지은 것으로, 기력이 쇠해서 근근히 살아가면서도 도가(道家)의 경전을 읽으며 허무에 심취한 것을 읊었다.

- 嘲幼冠者 (조유관자) <갓 쓴 어린아이를 놀리다>

畏鳶身勢隱冠蓋 외연신세은관개 ; 솔개 보고도 무서워할 놈이 갓 아래 숨었는데

何人咳嗽吐棗仁 하인해수토조인 ; 누군가 기침하다가 토해낸 대추씨 같구나.

若似每人皆如此 약사매인개여차 ; 사람마다 모두들 이렇게 작다면

一腹可生五六人 일복가생오륙인 ; 한 배에서 대여섯 명은 나올 수 있을 테지.

*어린 꼬마 신랑이 갓을 쓰고 다님을 조롱했다.

솔개를 무서워할 나이에 몸을 가릴 만큼 큰 갓을 쓰고 몸집은 대추씨처럼 작은데 벌써 새신랑이 되었음을 표현했다.

- 嘲年長冠者 (조연장관자) <갓 쓴 어른을 놀리다>

方冠長竹兩班兒 방관장죽양반아 ; 갓 쓰고 담뱃대 문 양반 아이가

新買鄒書大讀之 신매추서대독지 ; 새로 사온 맹자 책을 크게 읽는데

白晝후孫初出袋 백주후손초출대 ; 대낮에 원숭이 새끼가 이제 막 태어난 듯하고

黃昏蛙子亂鳴池 황혼와자난명지 ; 황혼녘에 개구리가 못에서 어지럽게 우는 듯하네.

- 訓戒訓長 (훈계훈장) <훈장을 훈계하다>

化外頑氓怪習餘 화외완맹괴습여 ; 두메산골 완고한 백성이 괴팍한 버릇 있어

文章大塊不平噓 문장대괴불평허 ; 문장 대가들에게 온갖 불평을 떠벌리네.

盠盃測海難爲水 여배측해난위수 ; 종지 그릇으로 바닷물을 담으면 물이라 할 수 없으니

牛耳誦經豈悟書 우이송경기오서 ; 소귀에 경 읽기인데 어찌 글을 깨달으랴.

含黍山間奸鼠爾 함서산간간서이 ; 너는 산골 쥐새끼라서 기장이나 먹지만

凌雲筆下躍龍余 능운필하약용여 ; 나는 날아오르는 용이라서 붓끝으로 구름을 일으키네.

罪當笞死姑舍己 죄당태사고사기 ; 네 잘못이 매 맞아 죽을죄이지만 잠시 용서하노니

敢向尊前語詰거 감향존전어힐거 ; 다시는 어른 앞에서 버릇없이 말장난 말라.

*김삿갓이 강원도 어느 서당을 찾아가니 마침 훈장은 학동들에게 고대의 문장을 강의하고 있는데 주제넘게도 그 문장을 천시하는 말을 하고 김삿갓을 보자멸시를 하는 것이었다.

이에 훈장의 허세를 꼬집는 시를 지었다.

- 訓長 (훈장) <훈장>

世上誰云訓長好 세상수운훈장호 ; 세상에서 누가 훈장이 좋다고 했나.

無烟心火自然生 무연심화자연생 ; 연기 없는 심화가 저절로 나네.

曰天曰地靑春去 왈천왈지청춘거 ; 하늘 천 따 지 하다가 청춘이 지나가고

云賦云詩白髮成 운부운시백발성 ; 시와 문장을 논하다가 백발이 되었네.

雖誠難聞稱道賢 수성난문칭도현 ; 지성껏 가르쳐도 칭찬 듣기 어려운데

暫離易得是非聲 잠리이득시비성 ; 잠시라도 자리를 뜨면 시비를 듣기 쉽네.

掌中寶玉千金子 장중보옥천금자 ; 장중보옥 천금같은 자식을 맡겨 놓고

請囑撻刑是眞情 청촉달형시진정 ; 매질해서 가르쳐 달라는 게 부모의 참마음일세.

*김삿갓은 방랑 도중 훈장 경험을 하기도 했는데 훈장에 대한 그의 감정은 호의적이지 못해서 얄팍한 지식으로 식자(識者)인 체하는 훈장을 조롱하는 시가 여럿 있다.

- 嘲山村學長 (조산촌학장) <산골 훈장을 놀리다>

山村學長太多威 산촌학장태다위 ; 산골 훈장이 너무나 위엄이 많아

高着塵冠揷唾排 고착진관삽타배 ; 낡은 갓 높이 쓰고 가래침을 내뱉네.

大讀天皇高弟子 대독천황고제자 ; 천황을 읽는 놈이 가장 높은 제자고

尊稱風憲好明주 존칭풍헌호명주 ; 풍헌이라고 불러 주는 그런 친구도 있네

每逢兀字憑衰眼 매봉올자빙쇠안 ; 모르는 글자 만나면 눈 어둡다 핑계대고

輒到巡杯籍白鬚 첩도순배적백수 ; 술잔 돌릴 땐 백발 빙자하며 잔 먼저 받네.

一飯횡堂生色語 일반횡당생색어 ; 밥 한 그릇 내주고 빈 집에서 생색내는 말이

今年過客盡楊州 금년과객진양주 ; 올해 나그네는 모두가 서울 사람이라 하네.

*풍헌(風憲)은 조선 시대 향직(鄕職)의 하나.

- 可憐妓詩 (가련기시) <기생 가련에게>

可憐行色可憐身 가련행색가련신 ; 가련한 행색의 가련한 몸이

可憐門前訪可憐 가련문전방가련 ; 가련의 문 앞에 가련을 찾아왔네.

可憐此意傳可憐 가련차의전가련 ; 가련한 이 내 뜻을 가련에게 전하면

可憐能知可憐心 가련능지가련심 ; 가련이 이 가련한 마음을 알아주겠지.

김삿갓은 함경도 단천에서 한 선비의 호의로 서당을 차리고 3년여를 머무는데 가련은 이 때 만난 기생의 딸이다.

그의 나이 스물 셋. 힘든 방랑길에서 모처럼 갖게 되는 안정된 생활과 아름다운 젊은 여인과의 사랑…

그러나 그 어느 것도 그의 방랑벽은 막을 수 없었으니

다시 삿갓을 쓰고 정처 없는 나그네 길을 떠난다.

- 離別 (이별) <이별>

可憐門前別可憐 가련문전별가련 ; 가련의 문 앞에서 가련과 이별하려니

可憐行客尤可憐 가련행객우가련 ; 가련한 나그네의 행색이 더욱 가련하구나.

可憐莫惜可憐去 가련막석가련거 ; 가련아, 가련한 이 몸 떠나감을 슬퍼하지 말라.

可憐不忘歸可憐 가련불망귀가련 ; 가련을 잊지 않고 가련에게 다시 오리니.

- 贈某女 (증모녀) <어느 여인에게>

客枕條蕭夢不仁 객침조소몽불인 ; 나그네 잠자리가 너무 쓸쓸해 꿈자리도 좋지 못한데

滿天霜月照吾隣 만천상월조오린 ; 하늘에선 차가운 달이 우리 이웃을 비추네.

綠竹靑松千古節 녹죽청송천고절 ; 푸른 대와 푸른 솔은 천고의 절개를 자랑하고

紅桃白李片時春 홍도백리편시춘 ; 붉은 복사꽃 흰 오얏꽃은 한 해 봄을 즐기네.

昭君玉骨湖地土 소군옥골호지토 ; 왕소군의 고운 모습도 오랑캐 땅에 묻히고

貴妃花容馬嵬塵 귀비화용마외진 ; 양귀비의 꽃 같은 얼굴도 마외파의 티끌이 되었네.

人性本非無情物 인성본비무정물 ; 사람의 성품이 본래부터 무정치는 않으니

莫惜今宵解汝거 막석금소해여거 ; 오늘 밤 그대 옷자락 풀기를 아까워하지 말게나.

*왕소군 ; 한나라 원제(元帝)의 궁녀. 흉노 땅에서 죽음.

마외파 ; 안녹산의 난이 일어났을 때 양귀비가 피난 갔다가 죽은 곳.

김삿갓이 전라도 어느 마을을 지나다가 날이 저물어 커다란 기와집을 찾아갔다.

주인은 나오지 않고 계집종이 나와서 저녁상을 내다 주었다.

밥을 다 먹은 뒤에 안방 문을 열어보니 소복을 입은 미인이 있었는데 독수공방하는 어린 과부였다.

밤이 깊은 뒤에 김삿갓이 안방에 들어가자 과부가 놀라 단도를 겨누었다.

김삿갓이 한양으로 과거 보러 가는 길인데 목숨만 살려 달라고 하자 여인이 운을 부르며 시를 짓게 하였다.

- 街上初見 (가상초견) <길가에서 처음 보고>

-金笠詩 -김립시

芭經一帙誦分明 파경일질송분명 ; 그대가 시경 한 책을 줄줄 외우니

客駐程참忽有情 객주정참홀유정 ; 나그네가 길 멈추고 사랑스런 맘 일어나네.

虛閣夜深人不識 허각야심인불식 ; 빈 집에 밤 깊으면 사람들도 모를 테니

半輪殘月已三更 반륜잔월이삼경 ; 삼경쯤 되면 반달이 지게 될 거요.

-女人詩 -여인시

難掩長程十目明 난엄장정십목명 ; 길가에 지나가는 사람이 많아 눈 가리기 어려우니

有情無語似無情 유정무어사무정 ; 마음 있어도 말 못해 마음이 없는 것 같소.

踰墻穿壁非難事 유장천벽비난사 ; 담 넘고 벽 뚫어 들어오기가 어려운 일은 아니지만

曾與農夫誓不更 증여농부서불경 ; 내 이미 농부와 불경이부 다짐했다오.

*김삿갓이 어느 마을을 지나는데 여인들이 논을 메고 있었다.

그 가운데 한 미인이 시경을 줄줄 외우고 있어서 김삿갓이 앞구절을 지어 그의 마음을 떠 보았다.

그러자 여인이 뒷 구절을 지어 남편과 다짐한 불경이부(不更二夫)의 맹세를 저버릴 수 없다고 거절하였다.

- 詠影 (영영) <그림자>

進退隨농莫汝恭 진퇴수농막여공 ; 들어오고 나갈 때마다 날 따르는데도 고마워 않으니

汝농酷似實非농 여농혹사실비농 ; 네가 나와 비슷하지만 참 나는 아니구나.

月斜岸面篤魁狀 월사안면독괴상 ; 달빛 기울어 언덕에 누우면 도깨비 모습이 되고

日午庭中笑矮容 일오정중소왜용 ; 밝은 대낮 뜨락에 비치면 난쟁이처럼 우습구나.

枕上若尋無覓得 침상약심무멱득 ; 침상에 누워 찾으면 만나지 못하다가

燈前回顧忽相逢 등전회고홀상봉 ; 등불 앞에서 돌아보면 갑자기 마주치네.

心雖可愛終無信 심수가애종무신 ; 마음으로는 사랑하면서도 종내 말이 없다가

不映光明去絶踪 불영광명거절종 ; 빛이 비치지 않으면 자취를 감추네.

*아직 그의 파격적인 희롱의 시편들을 예감하기에는 이르다.

그의 마음 가운데잉태하고 있는 시의 파괴적인 상태는 아직 보이지 않는다.

다만 시의 내용에서 어떤 우수나 비애도 내비치지 않은 냉철한 서술이 있는데 바로 이 서술에서 그의 장난스러운 상상력을 얼핏 내보이고 있다.

- 嘲地官 (조지관) <지관을 놀리다>

風水先生本是虛 풍수선생본시허 ; 풍수 선생은 본래 허망된 말만 하는 사람이라

指南指北舌飜空 지남지북설번공 ; 남이다 북이다 가리키며 부질없이 혀를 놀리네.

靑山若有公侯地 청산약유공후지 ; 청산 속에 만약 명당자리가 있다면

何不當年葬爾翁 하불당년장이옹 ; 어찌 네 아비를 파묻지 않았나.

- 嘲地師 (조지사) <지사를 조롱함>

可笑龍山林處士 가소용산임처사 ; 가소롭구나 용산에 사는 임처사여

暮年何學李淳風 모년하학이순풍 ; 늘그막에 어찌하여 이순풍을 배웠나.

雙眸能貫千峰脈 쌍모능관천봉맥 ; 두 눈으로 산줄기를 꿰뚫어 본다면서

兩足徒行萬壑空 양족도행만학공 ; 두 다리로 헛되이 골짜기를 헤매네.

顯顯天文猶未達 현현천문유미달 ; 환하게 드러난 천문도 오히려 모르면서

漠漠地理豈能通 막막지리기능통 ; 보이지 않는 땅 속 일을 어찌 통달했으랴.

不如歸飮重陽酒 불여귀음중양주 ; 차라리 집에 돌아가 중양절 술이나 마시고

醉抱瘦妻明月中 취포수처명월중 ; 달빛 속에서 취하여 여윈 아내나 안아 주시게.

*이순풍(李淳風)은 당나라 사람으로 역산(曆算)에 밝았고 혼천의(渾天儀)를 만들었다.

천체의 형상도 모르면서 땅의 이치를 안답시고 명당이라는 곳을 찾기 위해 수많은 산봉우리와 골짜기를 누비고 다녔으나 모두 헛수고를 한 것이니 그만두고 집으로 돌아가라고 조롱을 했다.

○ 3. 동물(動物)을 읊은 시 (4 수)

- 蚤 (조) <벼룩>

貌似棗仁勇絶倫 모사조인용절륜 ; 모습은 대추씨 같지만 용기가 뛰어나

半風爲友蝎爲隣 반풍위우갈위린 ; 이와는 친구 삼고 전갈과는 이웃일세.

朝從席隙藏身密 조종석극장신밀 ; 아침에는 자리 틈에 몸을 숨겨 찾을 수 없고

暮向衾中犯脚親 모향금중범각친 ; 저녁에는 이불 속에 다리 물려고 가까이 오네.

尖嘴嚼時心動索 첨취작시심동색 ; 뾰족한 주둥이에 물릴 때마다 찾아볼 마음이 생기고

赤身躍處夢驚頻 적신약처몽경빈 ; 알몸으로 튈 때마다 단꿈이 자주 깨네.

平明點檢肌膚上 평명점검기부상 ; 밝은 아침에 일어나 살갗을 살펴보면

剩得桃花萬片春 잉득도화만편춘 ; 복사꽃 만발한 봄날 경치를 보는 것 같네.

*벼룩의 모양과 습성을 묘사하고 벼룩에 물린 사람의 피부를 복숭아꽃이 만발한 봄 경치에 비유하였다.

- 猫 (묘) <고양이>

乘夜橫行路北南 승야횡행로북남 ; 밤에는 남북 길을 제멋대로 다니며

中於狐狸傑爲三 중어호리걸위삼 ; 여우와 삵괭이 사이에 끼어 삼걸이 되었네.

毛分黑白渾成繡 모분흑백혼성수 ; 털은 흑백이 뒤섞여 수를 놓고

目狹靑黃半染藍 자협청황반염람 ; 눈은 청황색에다 남색까지 물들었네.

貴客床前偸美饌 귀객상전투미찬 ; 귀한 손님 밥상에선 맛있는 음식을 훔쳐 먹고

老人懷裡傍溫衫 노인회리방온삼 ; 늙은이 품속에서 따뜻한 옷에 덮여 자니

那邊雀鼠能驕慢 나변작서능교만 ; 쥐가 어디에 있나 찾아나설 땐 교만 떨다가

出獵雄聲若大膽 출렵웅성약대담 ; 야옹소리 크게 지를 땐 간담이 크기도 해라.

*예민한 관찰과 기발한 착상으로 고양이의 생김새와 습성을 표현하였다.

- 老牛 (노우) <늙은 소>

瘦骨稜稜滿禿毛 수골릉릉만독모 ; 파리한 뼈는 앙상하고 털마저 빠졌는데

傍隨老馬兩分槽 방수노마양분조 ; 늙은 말 따라서 마구간을 같이 쓰네.

役車荒野前功遠 역거황야전공원 ; 거친 들판에서 짐수레 끌던 옛 공은 멀어지고

牧竪靑山舊夢高 목수청산구몽고 ; 목동 따라 푸른 들에서 놀던 그 시절 꿈같아라.

健우常疎閑臥圃 건우상소한와포 ; 힘차게 끌던 쟁기도 텃밭에 한가히 놓였는데

苦鞭長閱倦登皐 고편장열권등고 ; 채찍 맞으며 언덕길 오르던 그 시절 괴로웠었지.

可憐明月深深夜 가련명월심심야 ; 가련해라 밝은 달밤은 깊어만 가는데

回憶平生만積勞 회억평생만적노 ; 한평생 부질없이 쌓인 고생을 돌이켜보네.

*세월의 무상함은 인간에게서만 느낄 수 있는 것은 아니다.

늙은 소를 보고서도 세월이 앗아간 전날의 혈기 넘쳤던 때를 생각할 수 있다.

- 白鷗時 (백구시) <갈매기>

沙白鷗白兩白白 사백구백양백백 ; 모래도 희고 갈매기도 희니

不辨白沙與白鷗 불변백사여백구 ; 모래와 갈매기를 분간할 수 없구나.

漁歌一聲忽飛去 어가일성홀비거 ; 어부가(漁夫歌) 한 곡조에 홀연히 날아오르니

然後沙沙復鷗鷗 연후사사부구구 ; 그제야 모래는 모래, 갈매기는 갈매기로 구별되누나.

○ 4. 생활 도구를 읊은 시 (6 수)

- 溺缸 (요항) <요강>

賴渠深夜不煩扉 뢰거심야부번비 ; 네가 있어 깊은 밤에도 사립문 번거롭게 여닫지 않아

令作團隣臥處圍 영작단린와처위 ; 사람과 이웃하여 잠자리 벗이 되었구나.

醉客持來端膽膝 취객지래단담슬 ; 술 취한 사내는 너를 가져다 무릎 꿇고

態娥挾坐惜衣收 태아협좌석의수 ; 아름다운 여인네는 널 끼고 앉아 살며시 옷자락을 걷네.

堅剛做體銅山局 견강주체동산국 ; 단단한 그 모습은 구리산 형국이고

灑落傳聲練瀑飛 쇄락전성연폭비 ; 시원하게 떨어지는 물소리는 비단폭포를 연상케 하네.

最是功多風雨曉 최시공다풍우효 ; 비바람 치는 새벽에 가장 공이 많으니

偸閑養性使人肥 투한양성사인비 ; 한가한 성품 기르며 사람을 살찌게 하네.

*오줌이 거름이 되고 또 비바람 치는 새벽에도 문밖에 나가지 않고 편안히 일을 보게 하므로 사람을 살찌게 한다.

그때까지 어느 누구도 다루지 않았던 생활 주변에서 쉽게 볼 수 있는 것들을 소재로 택하여 재치 있게 표현했다.

- 博 (박) <장기>

酒老詩豪意氣同 주로시호의기동 ; 술 친구나 글 친구들이 뜻이 맞으면

戰場方設一堂中 전장방설일당중 ; 마루에 마주 앉아서 한바탕 싸움판을 벌이네.

飛包越處軍威壯 비포월처군위장 ; 포가 날아오면 군세가 장해지고

猛象준前陳勢雄 맹상준전진세웅 ; 사나운 상이 웅크리고 앉으면 진세가 굳어지네.

直走輕車先犯卒 직주경차선범졸 ; 치달리는 차가 졸을 먼저 따먹자

橫行駿馬每窺宮 횡행준마매규궁 ; 옆으로 달리는 날쌘 말이 궁을 엿보네.

殘兵散盡連呼將 잔병산진연호장 ; 병졸들이 거의 다 없어지고 잇달아 장군을 부르자

二士難存一局空 이사난존일국공 ; 두 사가 견디다 못해 장기판을 쓸어버리네.

*주객(酒客)과 시우(詩友)가 대청마루에서 장기를 두고 있는 모습을 읊었다.

포(包), 상(象), 차(車), 마(馬)의 활약이 잘 묘사되어 있다.

- 棋 (기) <바둑>

縱橫黑白陳如圍 종횡흑백진여위 ; 흑백이 종횡으로 에워싼 것처럼 진을 치니

勝敗專由取舍機 승패전유취사기 ; 승패는 오로지 때를 잡고 못 잡음에 달렸네.

四皓閑秤忘世坐 사호한칭망세좌 ; 사호가 은거하여 바둑으로 시국을 잊었고

三淸仙局爛柯歸 삼청선국난가귀 ; 삼청 신선들 대국에 도끼자루 다 썩더라.

詭謨偶獲擡頭點 궤모우획대두점 ; 뜻밖의 속임수로 세력 뻗을 점도 얻고

誤着還收擧手揮 오착환수거수휘 ; 잘못 두고 물러 달라 손 휘두르기도 하는구나.

半日輪영更挑戰 반일윤영갱도전 ; 한나절 승부를 걸고 다시금 도전하니

丁丁然響到斜輝 정정연향도사휘 ; 바둑알 치는 소리에 석양이 빛나네.

*사호(四皓)는 진시황 때 난을 피해 상산(商山)에 숨은 네 은사(隱士). 동원공(東園公), 기리계(綺里 ), 하황공(夏黃公), 녹리선생(녹里先生).

삼청(三淸)은 옥청(玉淸), 상청(上淸), 태청(太淸)으로 신선들이 산다는 궁의이름이다.

- 眼鏡 (안경) <안경>

江湖白首老如鷗 강호백수노여구 ; 강호에 사람이 늙어 갈매기처럼 희어졌는데

鶴膝烏精價易牛 학슬오정가역우 ; 검은 알에 흰 테 안경을 쓰니 소 한 마리 값일세.

環若張飛준蜀虎 환약장비준촉호 ; 고리눈은 장비와 같아 촉나라 범이 웅크려 앉았고

瞳成項羽沐荊猴 동성항우목형후 ; 겹눈동자는 항우와 같아 목욕한 초나라 원숭이일세.

삽疑濯濯穿籬鹿 삽의탁탁천리록 ; 얼핏 보면 알이 번쩍여 울타리를 빠져 나가는 사슴 같은데

快讀關關在渚鳩 쾌독관관재저구 ; 노인이 시경 관저편을 신나게 읽고 있네.

少年多事懸風眼 소년다사현풍안 ; 소년은 일도 없이 멋으로 안경 걸치고

春陌堂堂倒紫류 춘맥당당도자류 ; 봄 언덕으로 당나귀 거꾸로 타고 당당히 다니네.

*각 행의 끝나는 글자들이 모두 동물 이름이다.

갈매기 구(鷗), 소 우(牛), 범 호(虎), 원숭이 후(猴), 사슴 록(鹿), 비둘기 구(鳩), 눈 안(眼), 당나귀 류(류) 접을 수 있는 안경다리가 두루미 무릎을 닮았다고 해서 학슬(鶴膝)이라 불렀다.

오정(烏精)은 거무스름한 안경알을 가리킨다.

- 磨石 (마석) <맷돌>

誰能山骨作圓圓 수능산골작원원 ; 누가 산 속의 바윗돌을 둥글게 만들었나.

天以順還地自安 천이순환지자안 ; 하늘만 돌고 땅은 그대로 있네.

隱隱雷聲隨手去 은은뇌성수수거 ; 은은한 천둥소리가 손 가는 대로 나더니

四方飛雪落殘殘 사방비설낙잔잔 ; 사방으로 눈싸라기 날리다 잔잔히 떨어지네.

*돌로 만든 무생물체도 그가 노래하면 살아 움직이는 생명체로 태어났다.

- 錢 (전) <돈>

周遊天下皆歡迎 주유천하개환영 ; 천하를 두루 돌아다니며 어디서나 환영받으니

興國興家勢不輕 흥국흥가세불경 ; 나라와 집안을 흥성케 하여 그 세력이 가볍지 않네.

去復還來來復去 거복환래래복거 ; 갔다가 다시 오고 왔다가는 또 가니

生能死捨死能生 생능사사사능생 ; 살리고 죽이는 것도 마음대로 하네.

*죽어가는 사람도 살리고 산 사람도 죽게 만드는 것이 돈이니 당시에도 그 위력이 대단했던 모양이다.

○ 5. 금수강산에 남긴 자취. – 산천누대(山川樓臺)편 (14 수)

- 入金剛 (입금강) <금강산에 들어가다>

緣靑碧路入雲中 연청벽로입운중 ; 푸른 길 따라서 구름 속으로 들어가니

樓使能詩客住공 누사능시객주공 ; 누각이 시인의 발걸음을 멈추게 하네.

龍造化含飛雪瀑 용조화함비설폭 ; 눈발 흩날리며 걸린 폭포는 용의 조화가 분명하고

劒精神削揷天峰 검정신삭삽천봉 ; 하늘 찌르며 솟은 봉우리는 칼로 신통하게 깎았네.

仙禽白幾千年鶴 선금백기수년학 ; 속세 떠난 흰 학은 몇 천 년이나 살았는지

澗樹靑三百丈松 간수청삼백장송 ; 시냇가 푸른 소나무도 삼백 길이나 되어 보이네.

僧不知吾春睡腦 승부지오춘수뇌 ; 스님은 내가 봄잠 즐기는 것도 알지 못하고

忽無心打日邊鐘 홀무심타일변종 ; 무심하게 낮종을 치고 있구나.

*봄날 금강산으로 들어가면서 주위에 펼쳐진 경치의 아름다움을 읊었다.

- 答僧金剛山詩 (답승금강산시) <스님에게 금강산 시를 답하다>

-僧 (승)

百尺丹岩桂樹下 백척단암계수하 ; 백 척 붉은 바위 계수나무 아래 암자가 있어

柴門久不向人開 시문구불향인개 ; 사립문을 오랫동안 사람에게 열지 않았소.

今朝忽遇詩仙過 금조홀우시선과 ; 오늘 아침 우연히 시선께서 지나는 것을 보고

喚鶴看庵乞句來 환학간암걸구래 ; 학 불러 암자를 보이게 하고 시 한 수를 청하오.

-笠 (립)

矗矗尖尖怪怪奇 촉촉첨첨괴괴기 ; 우뚝우뚝 뾰족뾰족 기기괴괴한 가운데

人仙神佛共堪凝 인선신불공감응 ; 인선(人仙)과 신불(神佛)이 함께 엉겼소.

平生詩爲金剛惜 평생시위금강석 ; 평생 금강산 위해 시를 아껴 왔지만

詩到金剛不敢詩 시도금강불감시 ; 금강산에 이르고 보니 감히 시를 지을 수가 없소.

*한 승려의 청으로 금강산을 읊으려 하나 너무나 장엄하고 기이한 산세에 압도되어 시를 짓지 못하겠다는 내용이다.

- 妙香山詩 (묘향산시) <묘향산>

平生所欲者何求 평생소욕자하구 ; 평생소원이 무엇이었던가.

每擬妙香山一遊 매의묘향산일유 ; 묘향산에 한번 노니는 것이었지.

山疊疊千峰萬인 산첩첩천봉만인 ; 산 첩첩 천 봉 만 길에

路層層十步九休 노층층십보구휴 ; 길 층층 열 걸음에 아홉 번은 쉬네.

*평소에 한번 와 보고 싶었던 묘향산의 겹겹이 둘러싸인 산세와 산봉우리의 빼어남을 노래하였다.

- 九月山峰 (구월산봉) <구월산>

昨年九月過九月 작년구월과구월 ; 지난해 구월에 구월산을 지났는데

今年九月過九月 금년구월과구월 ; 올해 구월에도 구월산을 지나네.

年年九月過九月 연연구월과구월 ; 해마다 구월에 구월산을 지나니

九月山光長九月 구월산광장구월 ; 구월산 풍경은 늘 구월일세.

- 金剛山 (금강산) <금강산>

松松栢栢岩岩廻 송송백백암암회 소나무와 소나무, 잣나무와 잣나무, 바위와 바위를 도니

水水山山處處奇 수수산산처처기 물과 물, 산과 산이 곳곳마다 기묘하구나.

*운의 반복으로 시각적, 청각적 효과를 높혔다.

- 賞景 (상경) <경치를 즐기다>

一步二步三步立 일보이보삼보립 ; 한 걸음 두 걸음 세 걸음 가다가 서니

山靑石白間間花 산청석백간간화 ; 산 푸르고 바윗돌 흰데 틈틈이 꽃이 피었네.

若使畵工模此景 약사화공모차경 ; 화공으로 하여금 이 경치를 그리게 한다면

其於林下鳥聲何 기어림하조성하 ; 숲 속의 새소리는 어떻게 하려나.

*그에게 있어 자연은 단순히 보고 즐기는 대상이 아니었다.

방랑의 동반자요 거처가 되었으니 발길 닿은 산천경개는 모두 그의 노래가 되었다.

화가가 아름다운 봄의 경치는 그릴 수 있겠지만 숲에서 지저귀는 새들의 울음소리는 어떻게 그려낼 수 있겠는가.

- 嶺南述懷 (영남술회) <영남 술회>

超超獨倚望鄕臺 초초독의망향대 ; 높다란 망향대에 나 홀로 기대서서

强壓覇愁快眼開 강압기수쾌안개 ; 나그네 시름을 억누르고 사방을 둘러보았네.

與月經營觀海去 여월경영관해거 ; 달을 따라 드나드는 바다도 둘러보고

乘花消息入山來 승화소식입산래 ; 꽃 소식 알고 싶어 산 속으로 들어왔네.

長遊宇宙餘雙履 장유우주여쌍극 ; 오랫동안 세상 떠돌다 보니 나막신 한 짝만 남았는데

盡數英雄又一杯 진수영웅우일배 ; 영웅들을 헤아리며 술 한 잔을 다시 드네.

南國風光非我土 남국풍광비아토 ; 남국의 자연이 아름다워도 내 고장 아니니

不如歸對漢濱梅 불여귀대한빈매 ; 한강으로 돌아가 매화꽃이나 보는 게 낫겠네.

*아무리 남쪽 지방의 경치가 좋다한들 집으로 돌아가 물가에 핀 매화 보는 것만 못하니 망향대에 올라 고향을 떠난 자신의 기구한 팔자를 읊고 있다.

- 淮陽過次 (회양과차) <회양을 지나다가>

山中處子大如孃 산중처자대여양 ; 산 속 처녀가 어머니만큼 커졌는데

緩著粉紅短布裳 완저분홍단포상 ; 짧은 분홍 베치마를 느슨하게 입었네.

赤脚낭창羞過客 적각낭창수과객 ; 나그네에게 붉은 다리를 보이기 부끄러워

松籬深院弄花香 송리심원농화향 ; 소나무 울타리 깊은 곳으로 달려가 꽃잎만 매만지네.

*’낭’은 足(족)부에 良, ‘창’은 足(족)부에 倉.

김삿갓이 물을 얻어먹기 위해 어느 집 사립문을 들어 가다가 울타리 밑에 핀 꽃을 바라보고 있는 산골 처녀를 발견했다.

처녀는 나그네가 있는 줄도 모르고 꽃을 감상하고 있다가 인기척을 느끼고는 짧은 치마 아래 드러난 다리를 감추려는 듯 울타리 뒤에 숨었다.

- 過寶林寺 (과보림사) <보림사를 지나며>

窮達在天豈易求 궁달재천개이구 ; 빈궁과 영달은 하늘에 달렸으니 어찌 쉽게 구하랴.

從吾所好任悠悠 종오소호임유유 ; 내가 좋아하는 대로 유유히 지내리라.

家鄕北望雲千里 가향북망운천리 ; 북쪽 고향 바라보니 구름 천 리 아득한데

身勢南遊海一구 신세남유해일구 ; 남쪽에 떠도는 내 신세는 바다의 물거품일세.

掃去愁城盃作추 소거수성배작추 ; 술잔을 빗자루 삼아 시름을 쓸어버리고

釣來詩句月爲鉤 조래시구월위구 ; 달을 낚시 삼아 시를 낚아 올리네.

寶林看盡龍泉又 보림간진용천우 ; 보림사를 다 보고나서 용천사에 찾아오니

物外閑跡共比丘 물외한적공비구 ; 속세 떠나 한가한 발길이 비구승과 한가지일세.

*보림사(寶林寺)는 전남 장흥 가지산에 있는 절, 용천사(龍泉寺)는 전남 함평 무악산에 있는 절이다.

- 寒食日登北樓吟 (한식일등북루음) <한식날 북루에 올라 읊다>

十里平沙岸上莎 십리평사안상사 ; 십 리 모래 언덕에 사초꽃이 피었는데

素衣靑女哭如歌 소의청녀곡여가 ; 소복 입은 젊은 여인이 노래처럼 곡하네.

可憐今日墳前酒 가련금일분전주 ; 가련해라 지금 무덤 앞에 부은 술은

釀得阿郞手種禾 양득아랑수종화 ; 남편이 심었던 벼로 빚었을 테지.

*김삿갓이 원산에 이르러 명사십리(明沙十里)를 지나다가 정자에 올라 쉬고 있는데 근처에서 어린 과부가 남편 무덤 앞에 술잔을 올리며 내는 곡소리가 슬픈 노래처럼 들려 왔다.

- 泛舟醉吟 (범주취음) <배를 띄우고 취해서 읊다>

江非赤壁泛舟客 강비적벽범주객 ; 강은 적벽강이 아니지만 배를 띄웠지.

地近新豊沽酒人 지근신풍고주인 ; 땅은 신풍에 가까워 술을 살 수 있네.

今世英雄錢項羽 금세영웅전항우 ; 지금 세상에 영웅이 따로 있으랴, 돈이 바로 항우이고

當時辯士酒蘇秦 당시변사주소진 ; 변사가 따로 있으랴, 술이 바로 소진이지.

*신풍(新豊)은 한대(漢代)의 현(縣) 이름으로 신풍미주(新豊美酒)라 하여 좋은 술이 나왔다고 함.

항우(項羽)는 초(楚)나라를 세워 한나라 유방과 함께 진나라를 멸망시킨 영웅.

소진(蘇秦)은 중국 전국시대에 말 잘하던 유세객(遊設客)이다.

지금 김삿갓이 놀고 있는 강은 소동파가 적벽부(赤壁賦)를 읊었던 그 적벽강은 아니지만 땅은 맛있는 술이 나왔던 신풍과 닮았다.

오늘날의 세상은 돈만 있으면 항우 같은 힘을 낼 수도 있고 술에 취하면 말 잘하는 소진도 될 수 있다.

- 吉州明川 (길주명천) <길주 명천>

吉州吉州不吉州 길주길주불길주 ; 길주 길주 하지만 길하지 않은 고장.

許可許可不許可 허가허가불허가 ; 허가 허가 하지만 허가하는 것은 없네.

明川明川人不明 명천명천인불명 ; 명천 명천 하지만 사람은 밝지 못하고

漁佃漁佃食無漁 어전어전식무어 ; 어전 어전 하지만 밥상에는 고기 없네.

*어전은 함경도 명천군 기남면 어전리이다.

길주는 허가가 많이 살지만 나그네를 재워주지 않는 풍속이 있어 잠자도록 허가해 주지 않고, 어전(漁佃)은 물고기 잡고 짐승을 사냥한다는 뜻인데 이 동네밥상에는 고기가 오르지 않음을 풍자한 시이다.

- 看山 (간산) <산을 구경하다>

倦馬看山好 권마간산호 ; 게으른 말을 타야 산 구경하기가 좋아서

執鞭故不加 집편고불가 ; 채찍질 멈추고 천천히 가네.

岩間재一路 암간재일로 ; 바위 사이로 겨우 길 하나 있고

煙處或三家 연처혹삼가 ; 연기 나는 곳에 두세 집이 보이네.

花色春來矣 화색춘래의 ; 꽃 색깔 고우니 봄이 왔음을 알겠고

溪聲雨過耶 계성우과야 ; 시냇물 소리 크게 들리니 비가 왔나 보네.

渾忘吾歸去 혼망오귀거 ; 멍하니 서서 돌아갈 생각도 잊었는데

奴曰夕陽斜 노왈석양사 ; 해가 진다고 하인이 말하네.

*주마간산(走馬看山)이라 했으니 산을 구경하기에는 빨리 달리는 말보다 게으른 말이 좋다는 것이다.

14 落民淚 (낙민루) <낙민루>

宣化堂上宣火黨 선화당상선화당 ; 선정을 펴야 할 선화당에서 화적 같은 정치를 펴니

樂民樓下落民淚 낙민루하낙민루 ; 낙민루 아래에서 백성들이 눈물 흘리네.

咸鏡道民咸驚逃 함경도민함경도 ; 함경도 백성들이 다 놀라 달아나니

趙岐泳家兆豈永 조기영가조기영 ; 조기영의 집안이 어찌 오래 가랴.

*관찰사가 집무 보는 관아를 선화당이라고 하였다.

구절마다 동음이의어를 써서 함경도 관찰사 조기영의 학정을 풍자했다.

宣化堂(선정을 베푸는 집) 宣火黨(화적 같은 도둑떼)

樂民樓(백성들이 즐거운 집) 落民淚(백성들이 눈물 흘리다)

咸鏡道(함경도) 咸驚逃(모두 놀라 달아나다)

趙岐泳(조기영) 兆豈永(어찌 오래 가겠는가)

○ 6. 풍자와 해학. – 일화(逸話)편 (22수)

- 松餠 (송병) <송편>

手裡廻廻成鳥卵 수리회회성조란 ; 손에 넣고 뱅뱅 돌리면 새알이 만들어지고

指頭個個合蚌脣 지두개개합방순 ; 손가락 끝으로 낱낱이 파서 조개 같은 입술을 맞추네.

金盤削立峰千疊 금반삭립봉천첩 ; 금쟁반에 천봉우리를 첩첩이 쌓아 올리고

玉箸懸燈月半輪 옥저현등월반륜 ; 등불을 매달고 옥젖가락으로 반달 같은 송편을 집어 먹네.

*새알을 만들고 조개 같은 입술을 맞추고 반달 같은 송편을 먹는 묘사에서 시인의 관찰력과 재치를 볼 수 있다.

- 落花吟 (낙화음) <떨어진 꽃>

曉起飜驚滿山紅 효기번경만산홍 ; 새벽에 일어나 온 산이 붉은 걸 보고 놀랐네.

開落都歸細雨中 개락도귀세우중 ; 가랑비 속에 피었다 가랑비 속에 지네.

無端作意移粘石 무단작의이점석 ; 끝없이 살고 싶어 바위 위에도 달라붙고

不忍辭枝倒上風 불인사지도상풍 ; 가지를 차마 떠나지 못해 바람 타고 오르기도 하네.

鵑月靑山啼忽罷 견월청산제홀파 ; 두견새는 푸른 산에서 슬피 울다가 그치고

燕泥香逕蹴全空 연니향경축전공 ; 제비는 진흙에 붙은 꽃잎을 차다가 그저 올라가네.

繁華一度春如夢 번화일도춘여몽 ; 번화한 봄날이 한차례 꿈같이 지나가자

坐嘆城南頭白翁 좌탄성남두백옹 ; 머리 흰 성남의 늙은이가 앉아서 탄식하네.

*초목과 꽃이 풍성한 봄이 지나감을 아쉬워하여 읊은 작품이다.

- 雪中寒梅 (설중한매) <눈 속의 차가운 매화>

雪中寒梅酒傷妓 설중한매주상기 ; 눈 속에 핀 차가운 매화는 술에 취한 기생 같고

風前槁柳誦經僧 풍전고류송경승 ; 바람 앞에 마른 버들은 불경을 외는 중 같구나.

栗花落花尨尾短 율화낙화방미단 ; 떨어지는 밤꽃은 삽살개의 짧은 꼬리 같고

榴花初生鼠耳凸 유화초생서이철 ; 갓 피어나는 석류꽃은 뾰족한 쥐의 귀 같구나.

- 雪日 (설일) <눈 오는 날>

雪日常多晴日或 설일상다청일혹 ; 늘 눈이 내리더니 어쩌다 개어

前山旣白後山亦 전산기백후산역 ; 앞산이 희어지고 뒷산도 희구나.

推窓四面琉璃壁 추창사면유리벽 ; 창문을 밀쳐 보니 사면이 유리벽이라

分咐寺童故掃莫 분부사동고소막 ; 아이에게 시켜서 쓸지 말라고 하네.

*김삿갓이 어느 절에 가서 하룻밤 재워 달라고 청하자 중이 거절했다.

김삿갓이 절을 나가려 하자 혹시 김삿갓이 아닌가 생각하고 시를 짓게 했다.

혹(或), 역(亦), 벽(壁), 막(莫) 같은 어려운 운을 불러 괴롭혔지만 이 시를 짓고 잠을 자게 되었다.

- 雪 (설) <눈>

天皇崩乎人皇崩 천황붕호인황붕 ; 천황씨가 죽었나 인황씨가 죽었나

萬樹靑山皆被服 만수청산개피복 ; 나무와 청산이 모두 상복을 입었네.

明日若使陽來弔 명일약사양내조 ; 밝은 날에 해가 찾아와 조문한다면

家家첨前淚滴滴 가가첨전누적적 ; 집집마다 처마 끝에서 눈물 뚝뚝 흘리겠네.

*천황씨와 인황씨는 고대 중국 전설에 나오는 임금이다.

눈이 녹아 흐르는 물을 임금의 죽음을 슬퍼하여 흘리는 눈물에 비유하였다.

- 還甲宴 (환갑연) <환갑잔치>

彼坐老人不似人 피좌노인불사인 ; 저기 앉은 저 노인은 사람 같지 않으니

疑是天上降眞仙 의시천상강진선 ; 아마도 하늘 위에서 내려온 신선일 테지.

其中七子皆爲盜 기중칠자개위도 ; 여기 있는 일곱 아들은 모두 도둑놈이니

偸得碧桃獻壽筵 투득벽도헌수연 ; 서왕모의 선도 복숭아를 훔쳐다 환갑잔치에 바쳤네.

*환갑 잔치 집에 들린 김삿갓이 첫 구절을 읊자 자식들이 모두 화를 내다가 둘째구절을 읊자 모두들 좋아하였다.

셋째 구절을 읊자 다시 화를 냈는데 넷째 구절을 읊자 역시 모두들 좋아하였다.

서왕모의 선도 복숭아는 천 년에 한번 열리는 복숭아로 이것을 먹으면 장수하였다.

- 元生員 (원생원) <원생원>

日出猿生原 일출원생원 ; 해 뜨자 원숭이가 언덕에 나타나고

猫過鼠盡死 묘과서진사 ; 고양이 지나가자 쥐가 다 죽네.

黃昏蚊첨至 황혼문첨지 ; 황혼이 되자 모기가 처마에 이르고

夜出蚤席射 야출조석사 ; 밤 되자 벼룩이 자리에서 쏘아대네.

*김삿갓이 북도지방의 어느 집에 갔다가 그곳에 모여 있던 마을 유지들을 놀리며 지은 시이다.

구절마다 끝의 세 글자는 원생원(元生員), 서진사(徐進士), 문첨지(文僉知), 조석사(趙碩士)의 음을 빌려 쓴 것이다.

- 難避花 (난피화) <피하기 어려운 꽃>

靑春抱妓千金開 청춘포기천금개 ; 청춘에 기생을 안으니 천금이 초개같고

白日當樽萬事空 백일당준만사공 ; 대낮에 술잔을 대하니 만사가 부질없네.

鴻飛遠天易隨水 홍비원천이수수 ; 먼 하늘 날아가는 기러기는 물 따라 날기 쉽고

蝶過靑山難避花 접과청산난피화 ; 청산을 지나가는 나비는 꽃을 피하기 어렵네.

*김삿갓이 어느 마을을 지나가는데 청년들이 기생들과 놀고 있었다.

김삿갓이 부러워하여 한자리에 끼어 술을 얻어 마신 뒤 이 시를 지어 주었다.

- 妓生合作 (기생합작) <기생과 함께 짓다>

金笠. 平壤妓生何所能 김립. 평양기생하소능 ; 평양 기생은 무엇에 능한가. -김삿갓

妓生. 能歌能舞又詩能 기생. 능가능무우시능 ; 노래와 춤 다 능한 데다 시까지도 능하다오.-기생

金笠. 能能其中別無能 김립. 능능기중별무능 ; 능하고 능하다지만 별로 능한 것 없네. -김삿갓

妓生. 月夜三更呼夫能 기생. 월야삼경호부능 ; 달 밝은 한밤중에 지아비 부르는 소리에 더 능하다오. -기생

*평양감사가 잔치를 벌이면서 능할 능(能)자 운을 부르자 김삿갓이 먼저 한 구절을 짓고 기생이 이에 화답하였다.

- 嚥乳章三章 (연유장삼장) <젖 빠는 노래>

父嚥其上 婦嚥其下 부연기상 부연기하 ; 시아비는 그 위를 빨고 며느리는 그 아래를 빠네.

上下不同 其味卽同 상하부동 기미즉동 ; 위와 아래가 같지 않지만 그 맛은 한가지일세.

父嚥其二 婦嚥其一 부연기이 부연기일 ; 시아비는 그 둘을 빨고 며느리는 그 하나를 빠네.

一二不同 其味卽同 일이부동 기미즉동 ; 하나와 둘이 같지 않지만 그 맛은 한가지일세.

父嚥其甘 婦嚥其酸 부연기감 부연기산 ; 시아비는 그 단 곳을 빨고 며느리는 그 신 곳을 빠네.

甘酸不同 其味卽同 감산부동 기미즉동 ; 달고 신 것이 같지 않지만 그 맛은 한가지일세.

*어느 선비의 집에 갔는데 그가 “우리 집 며느리가 유종(乳腫)으로 젖을 앓기 때문에 젖을 좀 빨아주어야 하겠소.”라고 했다.

김삿갓이 망할 놈의 양반이 예의도 잘 지킨다고 분개하면서 이 시를 지었다.

- 沃溝金進士 (옥구김진사) <옥구 김 진사>

沃溝金進士 옥구김진사 ; 옥구 김 진사가

與我二分錢 여아이분전 ; 내게 돈 두 푼을 주었네.

一死都無事 일사도무사 ; 한번 죽어 없어지면 이런 꼴 없으련만

平生恨有身 평생한유신 ; 육신이 살아 있어 평생에 한이 되네.

*김삿갓이 옥구 김 진사 집을 찾아가 하룻밤 묵기를 청하자 돈 두 푼을 주며 내쫓았다.

김삿갓이 이 시를 지어 대문에 붙이니 김 진사가 이 시를 보고 자기 집에다 재우고 친교를 맺었다.

- 窓 (창) <창>

十字相連口字橫 십자상연구자횡 ; 십(十)자가 서로 이어지고 구(口)자가 빗겼는데

間間棧道峽如巴 간간잔도협여파 ; 사이사이 험난한 길이 있어 파촉(巴蜀)가는 골짜기 같네.

隣翁順熟低首入 인옹순숙저수입 ; 이웃집 늙은이는 순하게 고개를 숙이고 들어오지만

稚子難開擧手爬 치자난개거수파 ; 어린 아이는 열기 어렵다고 손가락으로 긁어대네.

*눈 오는 날 김삿갓이 친구의 집을 찾아가자 친구가 일부러 문을 열어주지 않고 창(窓)이라는 제목을 내며 파촉 파(巴)와 긁을 파(爬)를 운으로 불렀다.

- 兩班論 (양반론) <양반>

彼兩班此兩班 피양반차양반 ; 네가 양반이면 나도 양반이다.

班不知班何班 반부지반하반 ; 양반이 양반을 몰라보니 양반은 무슨 놈의 양반.

朝鮮三姓其中班 조선삼성기중반 ; 조선에서 세 가지 성만이 그중 양반인데

駕洛一邦在上班 가락일방재상반 ; 김해 김씨가 한 나라에서도 으뜸 양반이지.

來千里此月客班 내천리차월객반 ; 천 리를 찾아왔으니 이 달 손님 양반이고

好八字今時富班 호팔자금시부반 ; 팔자가 좋으니 금시 부자 양반이지만

觀其爾班厭眞班 관기이반염진반 ; 부자 양반을 보니 진짜 양반을 싫어해

客班可知主人班 객반가지주인반 ; 손님 양반이 주인 양반을 알 만하구나.

*김삿갓이 어느 양반 집에 갔더니 양반입네 거드름을 피우며 족보를 따져 물었다.

집안 내력을 밝힐 수 없는 삿갓으로서는 기분이 상할 수밖에.

주인 양반이 대접을 받으려면 행실이 양반다워야 하는데 먼 길 찾아온 손님을 박대하니 그따위가 무슨 양반이냐고 놀리고 있다.

- 暗夜訪紅蓮 (암야방홍련) <어두운 밤에 홍련을 찾아가다>

探香狂蝶半夜行 탐향광접반야행 ; 향기 찾는 미친 나비가 한밤중에 나섰지만

百花深處摠無情 백화심처총무정 ; 온갖 꽃은 밤이 깊어 모두들 무정하네.

欲採紅蓮南浦去 욕채홍련남포거 ; 홍련을 찾으려고 남포로 내려가다가

洞庭秋波小舟驚 동정추파소주경 ; 동정호 가을 물결에 작은 배가 놀라네.

*동정(洞庭)은 두보의 ‘등악양루'(登岳陽樓)의 배경이 된 중국 호남성에 있는 동정호(洞庭湖)를 말한다.

홍련을 만나려고 여러 여인들이 자는 기생방을 한밤중에 찾아갔는데 어둠 속에서 얼결에 추파라는 기생을 밟고는 깜짝 놀랐다.

- 諺文風月 (언문풍월) <언문풍월>

靑松듬성담성立이요 청송듬성담성립이요 ; 푸른 소나무가 듬성듬성 섰고

人間여기저기有라. 인간여기저기유라. ; 인간은 여기저기 있네.

所謂엇뚝삣뚝客이 소위엇뚝삣뚝객이 ; 엇득빗득 다니는 나그네가

平生쓰나다나酒라. 평생쓰나다나주라. ; 평생 쓰나 다나 술만 마시네.

*서당에서 있을 유(有)자와 술 주(酒)자를 운으로 부르자 언문과 한자를 조합하여 지었다.

- 開春詩會作 (개춘시회작) <봄을 시작하는 시회>

데각데각 登高山하니 데각데각 등고산하니 ; 데걱데걱 높은 산에 오르니

시근뻘뜩 息氣散이라. 시근뻘뜩 식기산이라. ; 씨근벌떡 숨결이 흩어지네.

醉眼朦朧굶어觀하니 취안몽롱 굶어관하니 ; 몽롱하게 취한 눈으로 굶주리며 보니

욹읏붉읏 花爛漫이라. 욹읏붉읏 화난만이라. ; 울긋불긋 꽃이 만발했네.

*산에서 시회가 열린 것을 보고 올라갔는데 시를 지어야 술을 준다고 하자 이 시를 지었다. 사람들이 언문풍월도 시냐고 따지니 다시 한 수를 읊었다.

諺文眞書석거作하니 언문진서섞어작하니 ; 언문과 진서를 섞어 지었으니

是耶非耶皆吾子라. 시야비야개오자라. ; 이게 풍월이냐 아니냐 하는 놈들은 모두 내 자식이다.

- 犢價訴題 (독가소제) <송아지 값 고소장>

四兩七錢之犢을 (사양칠전지독)을 ; 넉 냥 일곱 푼짜리 송아지를

放於靑山綠水하야 (방어청산녹수)하야 ; 푸른 산 푸른 물에 놓아서

養於靑山綠水러니 (양어청산녹수)러니 ; 푸른 산 푸른 물로 길렀는데,

隣家飽太之牛가 (인가포태지우)가 ; 콩에 배부른 이웃집 소가

用其角於此犢하니 (용기각어차독)하니 ; 이 송아지를 뿔로 받았으니

如之何卽可乎리요. (여지하즉가호)리요. ; 어찌하면 좋으리까.

*가난한 과부네 송아지가 부잣집 황소의 뿔에 받혀 죽자 이 이야기를 들은 김삿갓이 이 시를 써서 관가에 바쳐 송아지 값을 받아 주었다.

- (辱說某書堂 욕설모서당) <서당 욕설시>

書堂乃早知 서당내조지 ; 서당을 일찍부터 알고 와보니

房中皆尊物 방중개존물 ; 방 안에 모두 귀한 분들일세.

生徒諸未十 생도제미십 ; 생도는 모두 열 명도 못 되고

先生來不謁 선생내불알 ; 선생은 와서 뵙지도 않네.

*추운 겨울날 서당에 찾아가 재워주기를 청하나 훈장은 미친 개 취급하며 내쫓는다.

인정 없는 훈장을 욕하는 시. 소리 나는 대로 읽어야 제 맛이 난다.

- 破格詩 (파격시) <파격시>

天長去無執 천장거무집 ; 하늘은 멀어서 가도 잡을 수 없고

花老蝶不來 화로접불래 ; 꽃은 시들어 나비가 오지 않네.

菊樹寒沙發 국수한사발 ; 국화는 찬 모래밭에 피어나고

枝影半從池 지영반종지 ; 나뭇가지 그림자가 반이나 연못에 드리웠네.

江亭貧士過 강정빈사과 ; 강가 정자에 가난한 선비가 지나가다가

大醉伏松下 대취복송하 ; 크게 취해 소나무 아래 엎드렸네.

月利山影改 월이산영개 ; 달이 기우니 산 그림자 바뀌고

通市求利來 통시구이래 ; 시장을 통해 이익을 얻어 오네.

*이 시는 모든 글자를 우리말 음으로 읽어야 한다.

천장에 거미(무)집 / 화로에 겻(접)불 내

국수 한 사발 / 지렁(간장) 반 종지

강정 빈 사과 / 대추 복숭아

월리(워리) 사냥개 / 통시(변소) 구린내

- 辱孔氏家 (욕공씨가) <공씨네 집에서>

臨門老尨吠孔孔 임문노방폐공공 ; 문 앞에서 늙은 삽살개가 콩콩 짖으니

知是主人姓曰孔 지시주인성왈공 ; 주인의 성이 공가인 줄 알겠네.

黃昏逐客緣何事 황혼축객연하사 ; 황혼에 나그네를 쫓으니 무슨 까닭인가

恐失夫人脚下孔 공실부인각하공 ; 아마도 부인의 아랫구멍을 잃을까 두려운 거지.

*구멍 공(孔)자를 공공(개 짖는 소리), 공가(성), 구멍이라는 세 가지 뜻으로 썼다.

- 虛言詩 (허언시) <허언시>

靑山影裡鹿抱卵 청산영리녹포란 ; 푸른 산 그림자 안에서는 사슴이 알을 품었고

白雲江邊蟹打尾 백운강변해타미 ; 흰 구름 지나가는 강변에서 게가 꼬리를 치는구나.

夕陽歸僧繫三尺 석양귀승계삼척 ; 석양에 돌아가는 중의 상투가 석 자나 되고

樓上織女囊一斗 누상직녀낭일두 ; 베틀에서 베를 짜는 계집의 불알이 한 말이네.

*사슴이 알을 품고 게가 꼬리를 치며, 중이 상투를 틀고 계집에게 불알이 있을 수 있으랴.

허망하고 거짓된 인간의 모습을 헛된 말 장난으로 그림으로써 당시 사회의 모순을 해학적으로 표현했다.

- 胡地花草 (호지화초) <오랑캐 땅의 화초>

胡地無花草 호지무화초 ; 오랑캐 땅에 화초가 없다지만

胡地無花草 호지무화초 ; 오랑캐 땅이라고 화초가 없으랴.

胡地無花草 호지무화초 ; 오랑캐 땅에는 화초가 없더라도

胡地無花草 호지무화초 ; 어찌 땅에 화초가 없으랴.

*호(胡)자에 ‘오랑캐’라는 명사와 ‘어찌’라는 부사의 뜻이 있다.

방랑시인 김삿갓 (김병연, 金炳淵, 1807 ~ 1863)

김병연 [金炳淵, 1807년 (순조 7년) ~ 1863년 (철종 14년) 3월 25일]은 조선 시대 후기의 풍자 시인이자 방랑 시인이다. 그는 흔히 김삿갓으로 더 잘 알려져 있다.

속칭 김삿갓으로 널리 알려져 있는 김병연 그는 ‘삿갓 립'(笠)자를 써서 김립(金笠)이라고도 한다. 그의 본관은 안동(安東)이고, 자(字)는 성심(性深), 호(號)는 이명(怡溟), 지상(芝祥), 난고(蘭皐)이다. 그의 선대 조상을 살펴보면 9대조부는 병자호란 때 척화대신으로 유명한 청음 김상헌의 사촌형으로서 형조참판을 지낸 김상준이며 5대조는 황해도 병마절도사 김시태, 고조부는 전의현감 김관행, 증조부는 경원부사 김이환이다.

그의 조부 김익순(金益淳)이 홍경래의 난 때 선천 부사로 있다가 반란군 세력에 투항한 것을 두고 비난하는 시로 장원한 것을 수치로 여겨, 일생을 삿갓으로 얼굴을 가리고 단장으로 벗을 삼아 각지로 방랑을 했다. 도처에서 독특한 풍자와 해학 등으로 퇴폐하여 가는 세상을 개탄했다. 그의 수많은 한문시가 구전되고 있다. 그의 묘는 강원도 영월군 김삿갓면 와석리에 있다.

크리스천라이프 편집부