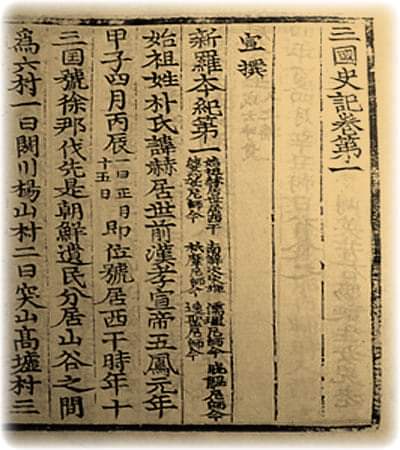

신라본기 – 권1 신라본기 제1

시조 혁거세거서간, 남해차차웅, 유리이사금, 탈해이사금 파사이사금, 지마이사금, 일성이사금의 본기

김부식의 ‘삼국사기 – 권1 신라본기 제1’로 시조 혁거세거서간, 남해차차웅, 유리이사금, 탈해이사금 파사이사금, 지마이사금, 일성이사금의 본기다.

- 권1 신라본기 제1: 시조 혁거세거서간, 남해차차웅, 유리이사금, 탈해이사금, 파사이사금, 지마이사금, 일성이사금

○ 삼국사기 신라 시조 박혁거세 본기

0 년 (BC 57) : 혁거세 거서간이 왕위에 올랐다.

시조는 성(姓)이 박씨(朴氏)이고 이름은 혁거세(赫居世)이다. 전한(前漢) 효선제(孝宣帝) 오봉(五鳳) 원년 갑자(서기전 57) 4월 병진(또는 정월 15일이라고도 하였다)에 즉위하여 거서간(居西干)이라 일컬었다. 이때 나이는 13세였고 나라 이름을 서나벌(徐那伐)이라 하였다.

이에 앞서 조선(朝鮮)의 유민(遺民)들이 산골짜기 사이에 나뉘어 살며 6촌(六村)을 이루고 있었다.

첫째는 알천(閼川) 양산촌(楊山村)이고,

둘째는 돌산(突山) 고허촌(高墟村),

셋째는 취산 진지촌(珍支村) (혹은 간진촌(干珍村)이라고도 하였다.)

넷째는 무산(茂山) 대수촌(大樹村),

다섯째는 금산(金山) 가리촌(加利村),

여섯째는 명활산(明活山) 고야촌(高耶村)인데,

이것이 진한(辰韓) 6부(六部)가 되었다.

고허촌의 우두머리 소벌공(蘇伐公)이 양산 기슭을 바라보니 나정(蘿井) 옆의 숲 사이에서 말이 무릎을 꿇고 앉아 울고 있었으므로 가서 보니 문득 말은 보이지 않고 다만 큰 알만 있었다. 그것을 쪼개니 어린아이가 나왔으므로 거두어서 길렀다.

나이가 10여 세에 이르자 남달리 뛰어나고 숙성(夙成)하였다.

6부 사람들은 그 출생이 신비하고 기이하였으므로 그를 받들어 존경하였는데, 이때 이르러 그를 임금으로 삼았다.

진한 사람들[辰人]은 박[瓠]을 박(朴)이라 일컬었는데, 처음에 큰 알이 마치 박과 같았던 까닭에 박(朴)을 성으로 삼았다.

거서간은 진한의 말[辰言]로 왕을 뜻한다.(혹은 존귀한 사람을 부르는 호칭이라고도 하였다).

4 년 (BC 54) : 여름 4월 초하루 신축에 일식(日食)이..

4년(서기전 54) 여름 4월 초하루 신축에 일식(日食)이 있었다.

5 년 (BC 53) : 봄 정월에 용(龍)이 알영정(閼英井)에 나타나 …

5년(서기전 53) 봄 정월에 용(龍)이 알영정(閼英井)에 나타나 오른쪽 옆구리에서 여자아이를 낳았다.

어떤 할멈이 보고서 이상히 여겨 거두어 키웠다. 우물의 이름을 따서 그의 이름을 (‘알영’이라) 지었는데, 자라면서 덕행과 용모가 뛰어났다. 시조가 이를 듣고서 맞아들여 왕비로 삼으니, 행실이 어질고 안에서 보필을 잘 하였다. 당시 사람들은 그들을 두 성인[二聖]이라 일컬었다.

8 년 (BC 50) : 왜인(倭人)이 군사를 이끌고 와서 변경을 침범..

8년(서기전 50) 왜인(倭人)이 군사를 이끌고 와서 변경을 침범하려다가 시조가 거룩한 덕을 지니고 있다는 말을 듣고서 되돌아 갔다.

9 년 (BC 49) : 봄 3월에 살별이 왕량(王良) [별자리]에….

9년(서기전 49) 봄 3월에 살별이 왕량(王良) [별자리]에 나타났다.

14 년 (BC 44) : 여름 4월에 살별이 삼(參) 별자리에…

14년(서기전 44) 여름 4월에 살별이 삼(參) [별자리]에 나타났다.

17 년 (BC 41) : 왕이 6부를 두루 돌면서 위무하였는데…

17년(서기전 41) 왕이 6부를 두루 돌면서 위무하였는데, 왕비 알영이 따라 갔다.

농사와 누에치기에 힘쓰도록 권장하여 토지의 이로움을 다 얻도록 하였다.

19 년 (BC 39) : 봄 정월에 변한(卞韓)이 나라를 바쳐…

19년(서기전 39) 봄 정월에 변한(卞韓)이 나라를 바쳐 항복해 왔다.

21 년 (BC 37) : 서울[京]에 성을 쌓고 금성(金城)이라…

21년(서기전 37) 서울[京]에 성을 쌓고 금성(金城)이라 하였다. 이 해에 고구려의 시조 동명(東明)이 왕위에 올랐다.

24 년 (BC 34) : 여름 6월 그믐 임신에 일식이 …

24년(서기전 34) 여름 6월 그믐 임신에 일식이 있었다.

26 년 (BC 32) : 봄 정월에 금성(金城)에 궁실을 지었다.

26년(서기전 32) 봄 정월 금성에 궁실을 지었다.

30 년 (BC 28) : 여름 4월 그믐 기해에 일식이 …

30년(서기전 28) 여름 4월 그믐 기해에 일식이 있었다. 낙랑인들이 군사를 거느리고 와서 침범하려다가 밤에도 집의 문을 잠그지 않고, 노적가리를 들에 그대로 쌓아둔 것을 보고는 서로 말하였다. “이 지방 백성들은 서로 도둑질을 하지 않으니 도(道)가 있는 나라라 할 만하다. 우리들이 몰래 군사를 거느리고 습격한다면 도둑과 다름이 없으니 부끄럽지 않을 수 있겠는가?”

이에 군사를 이끌고 되돌아갔다.

32 년 (BC 26) : 가을 8월 그믐 을묘에 일식이..

32년(서기전 26) 가을 8월 그믐 을묘에 일식이 있었다.

38 년 (BC 20) : 봄 2월 호공을 마한에 보내…

38년(서기전 20) 봄 2월에 호공(瓠公)을 마한(馬韓)에 보내 예방(禮訪)하였다.

마한왕이 호공을 꾸짖어 말하였다. “진한 변한 두 나라는 우리의 속국인데 근년에 공물(貢物)을 보내지 않으니, 큰 나라를 섬기는 예의가 이와 같은가?”

[호공이] 대답하였다. “우리 나라는 두 성인이 일어나서부터 인사(人事)가 잘 다스려지고

천시(天時)가 순조로와, 창고는 가득 차고 백성은 공경하고 겸양할 줄 압니다. 그래서 진한의 유민으로부터 변한, 낙랑, 왜인에 이르기까지 두려워하는 마음을 품지 않음이 없습니다.

그러나 우리 임금님은 겸허하게 신하인 저를 보내 안부를 묻게 하였으니, 예가 지나치다고 할 수 있습니다. 그런데도 대왕께서는 크게 노하여 군사로써 위협하니 이것이 무슨 마음입니까?”

[마한]왕이 격분하여 그를 죽이려고 하였으나 좌우의 신하들이 간언(諫言)하여 말리니, 이에 돌아갈 것을 허락했다.

이보다 앞서 중국 사람들이 진(秦)나라의 난리를 괴로워하여 동쪽으로 오는 사람이 많았는데,

그 다수가 마한의 동쪽에 터를 잡고 진한 사람들과 더불어 섞여 살았다. 이때 이르러 점점 번성해진 까닭에 마한이 그것을 꺼려서 책망한 것이다. 호공이라는 사람은 그 종족과 성(姓)은 자세히 알 수 없으나 본래는 왜인이었다.

처음에 박을 허리에 매고서 바다를 건너온 까닭에 호공(瓠公)이라 불렀다.

39 년 (BC 19) : 마한 왕이 죽었다.

39년(서기전 19) 마한왕이 죽었다. 어떤 사람이 임금을 달래어 말하였다. “서한의 왕이 지난번에 우리의 사신을 욕보였는데 지금 상을 당하였으니 그 나라를 치면 쉽게 평정할 수 있지 않겠습니까?”

임금이 말하기를 “다른 사람의 재난을 다행으로 여기는 것은 어질지 못한 일이다.” 하고는 따르지 않고, 사신을 보내 조문하였다.

40 년 (BC 18) : 백제의 시조 온조가 왕위에 올랐다.

40년(서기전 18) 백제(百濟)의 시조 온조(溫祚)가 왕위에 올랐다.

43 년 (BC 15) : 봄 2월 그믐 을유에 일식이

43년(서기전 15) 봄 2월 그믐 을유에 일식이 있었다.

53 년 (BC 5) : 동옥저의 사신이 와서 좋은 말 20필을…

53년(서기전 5) 동옥저(東沃沮) 사신이 와서 좋은 말 20필을 바치면서 말하기를 “저희 임금이 남한(南韓)에 성인이 났다는 소문을 듣고 신을 보내 [말을] 바치게 하였습니다.”라 하였다.

54 년 (BC 4) : 봄 2월 을유에 살벌이 하고에…

54년(서기전 4) 봄 2월 을유에 살별이 하고(河鼓) [별자리]에 나타났다.

56 년 (BC 2) : 봄 정월 초하루 신축에 일식이…

56년(서기전 2) 봄 정월 초하루 신축에 일식이 있었다.

59 년 (AD 2) : 가을 9월 그믐 무신에 일식이…

59년(서기 2) 가을 9월 그믐 무신에 일식이 있었다.

60 년 (AD 3) : 가을 9월에 두 마리의 용이 금성의 우물…

60년(서기 3) 가을 9월에 두 마리의 용이 금성의 우물 가운데에서 나타났다.

갑자기 천둥이 치고 비가 내렸으며 금성 남문에 벼락이 쳤다.

61 년 (AD 4) : 봄 3월에 거서간이 …

61년(서기 4) 봄 3월에 거서간이 죽었다[昇遐]. 사릉(蛇陵)에 장사지냈는데, [능은] 담암사(曇巖寺) 북쪽에 있다.

참고 : 혁거세 거서간

혁거세 거서간(赫居世 居西干, 기원전 69년~기원후 4년, 재위: 기원전 57년~기원후 4년)은 신라의 초대 국왕이다. 삼국유사에는 불구내(弗矩內)라고도 한다고 기록되어 있다.

거서간은 진한의 말로 왕 혹은 귀인의 칭호라 한다. ‘삼국유사’에서 일연은 혁거세 거서간이 백마가 낳은 알에서 태어났다고 하였으나 사소부인(娑蘇夫人)이 혁거세 거서간을 낳았다는 전설도 함께 전하고 있다. 혁거세의 역사는 신화로 기록되어 있다. 특히 출생과 사망은 신화적으로 과장되어 있다고 평가된다.

赫居世, 弗矩內는 실제로 ‘발그놀/불그놀’라고 불렸으리라 추정할 수 있다. 赫(붉을/밝을 혁)은 ‘밝/붉’을 표기하기 위해 사용되었다. 世(누리/세상 세)는 ‘놀/눌’을 표기하기 위해 사용되었다. 內(안 내)의 옛 한자음은 ‘노’에 가까웠다.

- 생애

.출생

그는 사로국 6부 촌장들이 임금을 세우는 회의를 하던 중 하늘에서 내려온 백마가 낳은 알에서 출생했다. 즉, 기원전 69년 여섯 마을의 촌장들이 각기 자기 자녀들과 함께 알천 언덕에 모여 “우리들에게는 우리들 모두를 다스려 줄 임금이 없어 모두가 안일하여 각자 자기가 하고 싶은 대로 행동하는 바람에 도무지 질서가 없다. 그러하니 덕이 있는 사람을 찾아내어 그를 임금으로 모시고 나라를 만들자.”라고 의논하였다. 그런데 그 때, 회의 장소인 알천 언덕에서 남쪽으로 그다지 멀지 않은 양산(楊山)이라는 산기슭에 번갯불 같은 이상한 기운이 보였다. 촌장들은 더 잘 보기 위해 좀 더 높은 곳으로 올라갔는데, 양산 기슭에 있는 나정(蘿井)이라는 우물 곁에서 번갯불이 솟아오르고 있었고, 그 옆에는 하얀 말 한 마리가 절하는 것처럼 한참 꿇어 엎드려 있다가 길게 소리쳐 울고는 하늘로 날아올라가 버렸다. 말이 떠나자 촌장들은 그 말이 누었던 장소로 일제히 몰려가 봤더니 그 곳에는 자줏빛의 큰 알이 하나 놓여 있었다. 촌장들이 그 알을 보고 있으니 갑자기 깨져버렸다. 그 안에 생김새가 몹시 단정하고 아름다운 한 사내아이가 있었다. 모두들 놀라고 신기해 하며, 아기를 동천(東泉)이라는 샘에 데리고 가서 몸을 씻겼다. 그러자 아기의 몸에서 광채가 나고, 짐승들이 몰려와 덩달아 노래를 부르며 춤을 추었고, 하늘과 땅이 울렁이며 태양과 달의 빛이 더욱 밝아졌다. 촌장들은 그 아이의 알이 매우 커서 박과 같다고 하여 성을 박(朴)으로 지었고 이름을 혁거세(赫(爀)居世)라고 지었다. 일연은 사소부인에게서 출생했다는 설도 기록하였다. 여기서 서술성모는 선도성모와 같은 여신이다. 사소부인의 출신지는 정확하게 전하지는 않으나 그녀가 정착하였다는 형산이란 서형산(西兄山), 선도산(仙桃山)이라고도 부르는 산으로, 중국 황실의 딸인 혁거세 거서간 어머니가 중국을 떠나 정착하였다 한다. 여기서 중국을 지금의 중국이 아닌 말 그대로 중국(中國). 여러 제후를 다스리는 중심적 나라라는 견해도 있다.

.이름의 뜻

양주동의 연구에 의하면, ‘朴赫居世’의 ‘赫’과 ‘朴’은 둘다 ‘ᄇᆞᆰ’(밝다)의 뜻을 반복하여 쓴 것이다. 혁거세는 빛날 혁,살 거,인간 세.세상에 빛나게 살다라는 뜻이다.

.서라벌 개국

혁거세 거서간은 10세 때 남달리 뛰어나고 숙성하였고 촌장들의 추대를 받아 13세인 기원전 57년 6월 8일(음력 4월 28일 병진일)에 즉위하고 왕호를 거서간(居西干)이라 하고 국호를 서라벌이라 하였다. 기원전 41년(즉위 17년) 6부를 두루 돌면서 위무하였는데, 왕비 알영부인이 따라 갔다. 농사와 누에치기에 힘쓰도록 권장하여 토지의 이로움을 다 얻도록 하였다. 기원전 39년(즉위 19년) 봄 정월에 변한(卞韓)이 나라를 바쳐 항복해 왔다는 기록이 있으나, 신채호는 이를 신뢰하지 않았다. 기원전 37년(즉위 21년) 수도 금성에 성을 쌓았으, 기원전 32년(즉위 26년)에 금성에 궁실을 지으니 이때 나라의 기틀이 잡혔다. 기원전 28년 낙랑이 침범하였으나 도덕의 나라라 하여 스스로 물러갔다. 기원전 20년(즉위 38년) 봄 음력 2월 마한에 사신 호공(瓠公)을 보냈는데, 조공을 바치지 않는 것을 탓하는 마한 왕에게 호공이 그럴 필요가 없다 하자, 마한 왕이 분노하여 그를 죽이려 했으나 신하들의 만류로 놓아주었다. 그리고 이듬해 마한 왕이 죽어 신하들이 마한을 정벌할 것을 권하나 혁거세는 “다른 사람의 불행을 요행으로 여기는 것은 어질지 못한 일이다.” 하여 사신을 보내 조문하였다. 이는 그 무렵 신라의 정치 체제가 바로잡혀 마한에 매여있지 않게 되어있다는 것을 말한다. 기원전 5년(즉위 53년)에 동옥저(東沃沮)의 사신이 와 말 20필을 바쳤다는 기록이 있으나, 신채호는 이를 신뢰하지 않았다.- 나정의 혁거세 설화

남산의 서쪽 기슭(지금의 창림사(昌林寺)를 지칭)에 궁궐을 짓고 신성한 두 아이를 받들어 길렀다. 사내 아이가 알에서 나왔는데 그 알이 박처럼 생겼다. 그래서 사람들이 박을 박(朴)이라 하였기 때문에 성을 박(朴)이라 하였다. 여자 아이는 그 아이가 나온 우물의 이름을 따서 이름(나정)을 지었다. 두 성인이 나이 13세가 되자 오봉(五鳳) 원년 갑자(기원전 57)에 남자는 즉위하여 왕이 되었고 이어 여자를 왕후로 삼았다. 나라 이름을 서라벌(徐羅伐) 또는 서벌(徐伐)(지금 풍속에 ‘경(京)’을 ‘서벌’이라고 하는 것은 이 때문)이라 하는데, 혹은 사라(斯羅) 또는 사로(斯盧)라고도 한다. 처음에 왕후가 계정(雞井)에서 태어났기 때문에 계림국(雞林國)이라고도 하였는데, 계룡이 상서로움을 나타냈기 때문이다. 하지만 다른 일설에 따르면, 탈해 이사금 때 김알지(金閼智)를 얻을 당시에 숲속에서 닭이 울었으므로 나라 이름을 고쳐 계림이라 하였다고도 한다. 후세에 와서 드디어 신라(新羅)라고 정하였다.- 박씨 족보와의 차이

신라 박씨 족보는 혁거세 거서간의 장남 박특(朴忒)을 신라 개국공신으로 기록하고 있어 혁거세 거서간의 출생이 사료의 기록(기원전 69년)보다 이를 것이라 추측할 수 있는 근거를 제공하고 있다. 하지만 현존하는 각종 박씨 관련 보학 자료들이 조선 중기 또는 후기 이전에 소급되지 않는다는 사실을 고려할 때 일단은 12세기에 편찬된 ‘삼국사기’와 13세기 편찬된 ‘삼국유사’의 내용을 정설로 보고 있다.- 사망

혁거세 거서간은 재위 62년 만에 하늘로 승천하였다가 7일 만에 시신이 부위별로 나뉘어 흩어져서 지상으로 떨어졌다. 백성들이 혁거세 거서간의 나뉜 몸을 다시 하나로 모아 장사를 지내려고 하였으나 커다란 뱀 한 마리가 나타나 사람들을 쫓아내며 훼방을 놓았다.백성들은 할수없이 양다리와 양팔과 몸통과 얼굴을 따로 묻었다.혁거세 거서간의 무덤은 5개가 되었고 혁거세 거서간의 무덤들을 오릉(五陵)이라고 부르게 되었다.뱀 때문애 혁거세 거서간의 나뉜 몸을 따로 묻어서 사릉(巳陵)이라고도 한다.오릉(五陵)은 담암사(曇巖寺) 북쪽에 있다.- 가계도

부친 : ?

모친 : 사소부인

왕후 : 알영(巴胡夫人 金氏) 인간과 계룡의 딸

장남 : 박특

차남 : 남해 차차웅

삼남 : 일지갈문왕

사남 : 허루갈문왕

○ 삼국사기 신라 제2대 남해 차차웅(南解次次雄)

남해 차차웅이 왕위에 올랐다. 차차웅을 혹자는 자충이라고도 한다. 김대문은 다음과 같이 말했다. ‘자충은 방언으로는 무당이라는 뜻이다. 무당이 귀신을 섬기고 제사를 주관하였으므로 사람들이 무당을 두려워하고 존경하다가, 마침내 존경받는 어른을 자충이라고 부르게 되었다.’

그는 혁거세의 적자이다. 그는 체격이 장대하고 성품이 침착하였으며 지략이 많았다. 어머니는 알영부인이며, 왕비는 운제부인이다. 아루 부인이라고도 한다. 그는 아버지를 뒤이어 왕위에 올랐다. 이 해를 원년으로 하였다.

논하건대임금이 즉위하고 해를 넘어서 원년이라 칭하는 것은 그 법이 춘추에 상세하니 이는 선왕의 고치지 못할 법전이었다.

이훈에는 ‘성탕이 돌아가시니 태갑 원년이라.’하였고 정의에는 ‘성탕이 돌아가니 그 해를 곧 태갑 원년이라.’하 하였다. 그러나 <맹자>에는 ‘탕이 돌아갔느데 태정은 미립하고 외병은 2년이고 중임은 4년이다.’하였으니 아마도 상서에는 탈간이 있고 정의는 오설인 듯하다.

혹자는 말하기를 ‘옛날에는 임금이 즉위하면 혹은 달을 넘어 원년이라 칭하고 혹은 해를 넘어 원년이라 칭하였다.’하였는데 달을 넘어 원년이라 칭한 것은 ‘성탕이 돌아가시니 태갑 원년이라.’한 것이 곧 이것이요 맹자에 ‘태정은 미립하고’한 것은 태정은 입금 자리에서지 못하고 죽었다는 말이요. 또 “‘외병 2년’이니 ‘중임 4년’이니 한 것은 모두 태정의 아들인 태갑의 두 형이 혹은 2년 혹은 4년을 살다가 죽었으므로 태갑이 탕의 뒤를 이어 왕위를 계승한 까닭이라 할 것이다.

그런데 <사기>가 중임과 외병을 2군으로 기록한 것은 잘못이다. 그러므로 전자는 선군이 돌아간 해로써 즉위 원년이라 정한 것이니 옳지 못한 것이고 후자는 가히 상인의 예에 합당한 것이라고 할 것이다

원년 가을 7월, 낙랑 군사가 쳐들어와 금성을 여러 겹으로 포위하였다. 낙왕이 측근에게 두 분의 성인이 세상을 떠나시고 “내가 백성들의 추대로 왕위에 올랐으나 이는 잘못된 일이다. 조심스럽고 위태롭기가 물을 건너는 것과 같다. 지금 이웃 나라가 침범해오니, 이는 나에게 덕이 없는 탓이다. 이를 어찌 하면 좋겠는가?”라고 말하였다.

측근들이 “적은 우리 나라에 국상이 난 것을 요행으로 여기고 함부로 침범해왔으니, 하늘은 절대 그들을 돕지 않을 것입니다. 두려워할 것이 전혀 없습니다”라고 말하였다. 얼마 후에 그들이 물러갔다

3년 봄 정월, 시조묘를 건립하였다.

겨울 10월 초하루 병진일에 일식이 있었다.

5년 봄 정월, 왕이 탈해가 어질다는 소문을 듣고

자신의 장녀를 그에게 시집보냈다.

7년 가을 7월, 탈해를 대보로 임명하고 군사와 정치에 대한 사무를 맡겼다.

8년, 봄과 여름에 가뭄이 들었다.

11년, 왜인이 병선 100여 척을 보내 해변의 민가를 약탈하였다. 6부의 정병을 보내 이를 방어하였다. 낙랑이 우리 나라의 내부에 빈틈이 있다고 보고, 금성을 공격하여오니 상황이 위급하였다. 밤에 유성이 적의 진영에 떨어지자 적병이 두려워 하며 퇴각하다가 알천가에 주둔하면서, 돌무더기 20개를 쌓아놓고 물러갔다. 6부 군사 1천 명이 그들을 추격하다가, 토함산 동쪽으로부터 알천에 이르러 이 돌무더기를 보고는 적병이 많은 것으로 알고 추격을 멈추었다.

13년, 가을 7월 그믐 무자일에 일식이 있었다.

15년, 서울에 가뭄이 들었다.

가을 7월에 메뚜기 떼가 나타났다. 백성이 굶주리므로 창고를 풀어 구제하였다.

16년 봄 2월, 북명 사람이 밭을 갈다가 예왕의 도장을 주워서 이를 왕에게 바쳤다.

19년, 전염병이 크게 돌아 사람이 많이 죽었다

겨울 11월, 얼음이 얼지 않았다.

20년 가을, 금성이 태미 성좌에 들어 갔다.

21년 가을 9월, 메뚜기 떼가 나타났다. 왕이 붕어하였다. 사릉원에 장사지냈다.

참고 : 남해 차차웅

남해 차차웅(南解次次雄, 남해 이사금, 기원전 50년~24년, 재위 4년~24년)은 신라의 2대 국왕으로, 혁거세왕과 알영부인의 적자이다. 이름은 남해(南解), 다른 이름은 민해(愍海)이다. 그의 칭호에 대하여는 국왕이면서 동시에 제사장 역할을 했다는 설이 있다

- 왕호

“차차웅”이라는 왕호에 대해서 ‘삼국사기’는 김대문을 인용하여, “차차웅 혹은 자충(慈充)은 무당을 이른다. 세상 사람들이 무당이 귀신을 섬기고 제사를 받들기에, 그를 외경해 마침내 존귀한 어른을 일컬어 자충이라고 하게 되었다.” 고 전하는 바, 이는 신라가 아직 샤머니즘적인 부족사회에서 크게 벗어나지 못했다는 뜻으로 해석된다.- 치세

6년(즉위 3년) 음력 1월에 시조 혁거세 거서간의 묘(廟)를 세웠고, 8년(즉위 5년)에 석탈해를 맏사위로 받아들였고, 10년(즉위 7년)에는 그를 대보(大輔)로 삼아 군사와 국정에 대한 일을 맡겼다.

남해 차차웅의 치세에는 외침이 잦았다. 4년(즉위 원년)에 낙랑의 군사가 와서 금성을 몇 겹으로 둘러쌌다. 남해 차차웅이 좌우의 신하들에게 말하였다. “두 성인이 나라를 버리시고 내가 나라 사람들의 추대로 그릇되이 왕위에 있어, 두려움이 마치 냇물을 건너는 것과 같다. 지금 이웃 나라가 와서 침범하니, 이는 내가 덕이 없는 까닭이다. 이를 어찌하면 좋겠는가?” 좌우의 신하들이 대답하였다. “적(賊)이 우리가 국상(國喪)을 당하였음을 다행으로 여겨서 망령되게 군사를 이끌고 왔으니 하늘이 반드시 그들을 도와주지 않을 것입니다. 지나치게 두려워하지 않아도 됩니다.” 적이 잠시 후에 물러갔다. 14년(즉위 11년)에 왜가 민가를 노략하여 6부의 병사들을 내보내 격퇴하는 사이 낙랑 군사들이 다시 쳐들어 왔다가, 유성이 떨어지는 것을 보고 두려워 해 물러났다.

18년, 경주에 가뭄이 들었다. 음력 7월에 메뚜기떼의 재해가 있어 백성들이 굶주렸으므로 창고의 곡식을 풀어 그들을 진휼하였다. 고구려에 복종하는 일곱 나라가 와서 투항하였다.(월 미상) 19년(즉위 16년)에 북명(北溟)에서 예왕의 인장(濊王之印)을 발견, 차차웅에게 바쳤다. ‘삼국지'(권30 오환선비동이전) 부여조(條)에 “그 나라 인장에는 ‘예왕지인’이라 한 글귀가 있다”라고 했는데, 이것은 신라에서 예나 부여가 그리 멀지 않고 가까운 이름이었음을 나타낸다. 한편, 이는 당시 신라의 세력에 비추어 황당하다는 주장도 있다.

24년(즉위 21년)에 죽어 경주 사릉원(蛇陵園) 안에서 장사지냈다.- 가계

조부 : ?

조모 : 사소부인(娑蘇夫人, 선도산 성모)

부왕 : 혁거세 거서간(赫居世居西干)

모후 : 알영부인(閼英夫人)

동생 : 박특(朴忒)

동생 : 박민(朴忞)

누이 : 공주 박씨

누이 : 공주 박씨, 일설에는 이알평에게 하가했다 한다.

왕비 : 운제부인(雲帝夫人)

장남 : 유리 이사금(儒理尼師今)

손자 : 일성 이사금(逸聖泥師今)

손자 : 파사 이사금(婆娑尼師今)

차남 : 박나로(朴奈老)

장녀 : 아효부인(阿孝夫人), 제4대 탈해 이사금(脫解尼師今)의 왕후

삼남 : 박환(朴桓)

손자 : 박지인(朴智仁, 각간 역임)

차녀 : 밀양 박씨(密陽 朴氏) – 상장군 김명옥(金嗚玉)

○ 삼국사기 신라 제3대 유리 이사금

0 년 (AD 24) : 유리 이사금이 왕위에 올랐다.

유리 이사금(儒理尼師今)이 왕위에 올랐다. 남해의 태자이다. 어머니는 운제부인이고 왕비는 일지(日知) 갈문왕(葛文王)의 딸이다.<혹은 왕비의 성은 박씨이고 허루왕(許婁王)의 딸이라고도 하였다.>

앞서 남해가 죽자 유리가 마땅히 왕위에 올라야 했는데, 대보(大輔)인 탈해가 본래 덕망이 있었던 까닭에 왕위를 미루어 사양하였다.

탈해가 말하였다. “임금의 자리는 용렬한 사람이 감당할 수 있는 바가 아니다. 내가 듣건대 성스럽고 지혜로운 사람은 이[齒]가 많다고 하니 떡을 깨물어서 시험해보자.”

유리의 잇금[齒理]이 많았으므로 이에 좌우의 신하와 더불어 그를 받들어 세우고 이사금(尼師今)이라 불렀다.

옛부터 전해져오는 것이 이와 같다.

김대문은 다음과 같이 말하였다. “이사금은 방언으로 잇금을 일컫는 말이다. 옛날에 남해(南解)가 장차 죽을 즈음에 아들 유리(儒理)와 사위 탈해(脫解)에게 일러 말하기를 ‘내가 죽은 후에 너희 박(朴), 석(昔) 두 성(姓) 가운데 나이가 많은 사람이 왕위를 이어라.’고 하였다. 그 후에 김씨 성이 또한 일어나 3성(三姓)에서 나이가 많은 사람이 서로 왕위를 이었던 까닭에 이사금이라 불렀다.”

2 년 (AD 25) : 봄 2월에 친히 시조묘(始祖廟)에 제사

2년(서기 25) 봄 2월에 친히 시조묘(始祖廟)에 제사지내고 크게 사면하였다.

5 년 (AD 28) : 겨울 11월에 왕이 나라 안을 순행하다

5년(서기 28) 겨울 11월에 왕이 나라 안을 순행(巡行)하다가 한 할멈이 굶주리고 얼어서 죽어가고 있는 것을 보고 말하였다. “내가 미미한 몸으로 왕위에 있으면서 백성을 능히 기르지 못하여 늙은이와 어린 아이로 하여금 이 지경에까지 이르게 하였으니, 이는 나의 죄이다.” [왕이] 옷을 벗어서 덮어주고 밥을 주어 먹게 하였다. 그리고 담당 관청에 명하여 곳곳에 있는 홀아비[鰥]와 홀어미[寡], 부모없는 아이[孤], 자식 없는 늙은이[獨]와 늙고 병들어 스스로 살아갈 수 없는 사람을 위문하고 양식을 나누어 주어서 부양하게 하였다.

이에 이웃 나라의 백성들이 소문을 듣고 옮겨 오는 자가 많았다.

이 해에 백성의 풍속이 즐겁고 편안하여 비로소 도솔가(兜率歌)를 지었다. 이것이 가악(歌樂)의 시초이다.

9 년 (AD 32) : 봄에 6부의 이름을 바꾸고 그에 따라 성을

9년(서기 32) 봄에 6부의 이름을 바꾸고 그에 따라 성을 내려주었다.

양산부를 양부(梁部)로 고치고 성은 이(李)로 하였고,

고허부를 사량부(沙梁部)로 고치고 성은 최(崔),

대수부를 점량부(漸梁部)<또는 모량부(牟梁部)라고도 하였다.>로 고치고 성은 손(孫),

간진부를 본피부(本彼部)로 고치고 성은 정(鄭),

가리부를 한기부(漢祇部)로 고치고 성은 배(裵),

명활부를 습비부(習比部)로 고치고 성은 설(薛)로 하였다.

또 관(官)을 설치하였는데, 17등급이 있었다.

첫째는 이벌찬(伊伐湌), 둘째는 이척찬(伊尺湌), 셋째는 잡찬(迊湌), 넷째는 파진찬(波珍湌), 다섯째는 대아찬(大阿湌),

여섯째는 아찬(阿湌), 일곱째는 일길찬(一吉湌), 여덟째는 사찬(沙湌), 아홉째는 급벌찬(級伐湌),

열째는 대나마(大奈麻), 열한째는 나마(奈麻),

열두째는 대사(大舍), 열세째는 소사(小舍), 열네째는 길사(吉士),

열다섯째는 대오(大烏), 열여섯째는 소오(小烏),

열일곱째는 조위(造位)였다.

왕이 6부를 정하고 나서 이를 반씩 둘로 나누어 왕의 딸 두 사람으로 하여금 각각 부(部) 안의 여자들을 거느리고 무리를 나누어 편을 짜서 가을 7월 16일부터 매일 아침 일찍 큰 부[大部]의 뜰에 모여서 길쌈을 하도록 하여 밤 10시경에 그치는데, 8월 15일에 이르러 그 공적의 많고 적음을 헤아려 진편은 술과 음식을 차려서 이긴 편에게 사례하였다.

이에 노래와 춤과 온갖 놀이를 모두 행하는데 그것을 가배(嘉俳)라 하였다.

이때 진편에서 한 여자가 일어나 춤을 추며 탄식해 말하기를 “회소 회소(會蘇)”라고 하였는데,

그 소리가 슬프고도 아름다워 후대 사람들이 그 소리를 따라서 노래를 지어 회소곡(會蘇曲)이라 이름하였다.

11 년 (AD 34) : 서울에 땅이 갈라져 샘물이 솟았다.

11년(서기 34) 서울[京都]에 땅이 갈라져 샘물이 솟았다. 6월에 홍수가 났다.

13 년 (AD 36) : 가을 8월에 낙랑이 북쪽 변경을 침범

13년(서기 36) 가을 8월에 낙랑이 북쪽 변경을 침범하여 타산성(朶山城)을 공격하여 함락시켰다.

14 년 (AD 37) : 고구려 왕 무휼(無恤)이 낙랑을 습격

14년(서기 37) 고구려 왕 무휼(無恤)이 낙랑을 습격하여 멸망시켰다.

그 나라 사람 5천 명이 와서 투항하였으므로 6부에 나누어 살게 하였다.

17 년 (AD 40) : 가을 9월에 화려현과 불내현

17년(서기 40) 가을 9월에 화려현(華麗縣)과 불내현(不耐縣) 두 현의 사람들이 함께 모의하여 기병을 이끌고 북쪽 변경을 침범하였는데, 맥국(貊國)의 우두머리가 곡하(曲河)의 서쪽에서 군사로써 막아 물리쳤다. 왕이 기뻐하여 맥국과 우호를 맺었다.

19 년 (AD 42) : 가을 8월에 맥국의 우두머리가 사냥

19년(서기 42) 가을 8월에 맥국의 우두머리가 사냥하여 얻은 새와 짐승을 바쳤다.

31 년 (AD 54) : 봄 2월에 살별이 자궁(紫宮) [별자리]에

31년(서기 54) 봄 2월에 살별이 자궁(紫宮) [별자리]에 나타났다.

33 년 (AD 56) : 여름 4월에 용이 금성(金城)의 우물에서

33년(서기 56) 여름 4월에 용이 금성(金城)의 우물에서 나타났는데, 조금 있다가 폭우가 서북쪽에서부터 몰려왔다.

5월에 큰 바람이 불어 나무가 뽑혔다.

34 년 (AD 57) : 가을 9월에 왕이 병환이 들자 신료들에게

34년(서기 57) 가을 9월에 왕이 병환이 들자 신료들에게 다음과 같이 말하였다. “탈해는 그 신분이 임금의 친척이고 지위가 재상의 자리에 있으며 여러 번 공명(功名)을 드러내었다. 짐(朕)의 두 아들은 재주가 그에 훨씬 미치지 못한다. 내가 죽은 후에 그로 하여금 왕위에 오르게 할 것이니, 나의 유훈을 잊지 말라!”

겨울 10월에 왕이 죽어 사릉원(蛇陵園) 안에 장사지냈다.

참고 : 유리 이사금

유리 이사금(儒理 尼師今, ?~57년, 재위: 24년~57년) 또는 노례 이사금(弩禮 尼師今)은 신라의 제3대 국왕으로 남해 차차웅의 태자이며 어머니는 운제(雲帝) 부인이다. 박혁거세의 손자이며, 천일창의 동생이다. 왕후는 일지(日知) 갈문왕(葛文王)의 딸, 혹은 허루왕(許婁王)의 딸 박씨라는 설이 있지만,일지 갈문왕의 딸일 가능성이 높다. 딸 둘과 아들 둘을 두었다. 다른 이름으로는 노례(弩禮), 치리(治理), 치리(齒理), 치리적(治理赤) 등이 있다. 삼국유사에서는 노례, 박씨 족보에서는 치리 또는 치리이다.

24년부터 57년까지 재위하는 동안 24년부터 43년까지 친정하였고 43년부터 57년 붕어할 때까지 매제 석탈해(훗날 탈해 이사금)가 대보의 신분으로 대리청정을 하였다.

- 생애

.즉위 이전

‘삼국사기’는 왕호에 대해 김대문의 말을 인용하기를: “이사금은 방언이니 잇금을 이른다. 이전에 남해가 바야흐로 죽으려 할 즈음 아들 유리와 사위 탈해에게 일러 말하기를 ‘내가 죽은 뒤 너희 박 석 두 성씨 가운데 나이가 많은 사람이 왕위를 이을 일이다’라고 하였다.” 이때 탈해는 38세였고, 유리의 나이는 기록되어 있지 않아 알 수 없다. 둘은 지혜가 많은 자는 잇금이 많다고 하니, 그것으로 왕위 계승자를 결정하자는 탈해의 제안으로 시험해보니 유리의 이 자국이 더 많아 유리가 왕이 되고 왕호를 이사금이라 하였다.

.즉위 이후

즉위 이듬해인 25년 친히 시조 묘에 제사를 지내고 죄수를 사면했으며, 28년(즉위 5년)에 홀아비, 과부, 고아, 늙고 병든 이들에 대한 구휼을 실시했다.

즉위 9년에 진한 6부의 이름을 고치고 성씨를 내렸는데, 이 무렵 신라의 진한에서의 영향력이 커졌음을 나타낸다. 또한 <삼국사기>에 따르면 관위 17등급을 정리했는데, 삼국사기에는 17등급이 전부 이때 정해진 것처럼 기록되어 있으나 실제로는 유리 이사금이 그 기틀을 다지고 후에 제도를 손봐 17등급이 완성된 것으로 생각된다.

35년(즉위 13년) 음력 8월에 낙랑이 북쪽 변경을 침범하여 타산성(朶山城)을 공격하여 함락당하였다.

37년(즉위 14년) 고구려의 대무신왕이 낙랑을 습격하여 멸망시켰다. 낙랑 사람 5천 명이 와서 투항하였으므로 6부에 나누어 살게 하였다.

.만년

40년(즉위 17년) 가을 음력 9월에 화려현(華麗縣)과 불내현(不耐縣) 두 현의 사람들이 함께 모의하여 기병을 이끌고 북쪽 변경을 침범하였는데, 맥국(貊國)의 우두머리가 곡하(曲河)의 서쪽에서 군사로써 막아 물리쳤다. 유리 이사금은 기뻐하여 맥국과 우호를 맺었다. 그리고, 42년(즉위 19년) 가을 음력 8월에는 맥국의 우두머리가 사냥하여 얻은 새와 짐승을 바쳤다.

57년(즉위 34년) 가을 음력 9월에 유리 이사금은 병환이 들자 신료들에게 유언 비슷한 말을하였다. “탈해는 그 신분이 임금의 친척이고 지위가 재상의 자리에 있으며 여러 번 공명(功名)을 드러내었다. 짐(朕)의 두 아들은 재주가 그에 훨씬 미치지 못한다. 내가 죽은 후에 그로 하여금 왕위에 오르게 할 것이니, 나의 유훈을 잊지 말라.” 57년 겨울 음력 10월에 왕이 죽어 사릉원(蛇陵園) 안에 장사지냈다.- 가계

증조모 : 사소부인(娑蘇夫人, 선도산 성모)

조부 : 혁거세 거서간(赫居世居西干)

조모 : 알영부인(閼英夫人)

부왕 : 남해 차차웅(南解次次雄, 박혁거세 2세손)

모후 : 운제부인(雲帝夫人)

동생 : 박나로(朴奈老) – 유리이사금(儒理尼師今)의 동생, 혹은 파사이사금(婆娑尼師今)의 아버지

누이 : 아효부인(阿孝夫人 朴氏) – 탈해 이사금(脫解尼師今, 신라의 4대 국왕)에게 출가

매제 : 탈해 이사금(脫解尼師今) 신라의 4대 국왕

왕후 : 왕후 박씨(王后 朴氏) 일지 갈문왕(日知葛文王)의 딸 허루 갈문왕(許婁葛文王)의 딸 또는 사요왕(辭要王)의 딸이라는 세 가지 설이 있으나 일지갈문왕의 딸일 가능성이 가장 크다.

의혜왕후 박씨(宜慧王后 朴氏) : 일지 갈문왕(日知葛文王,혹은 허루왕 許婁王)의 딸

차남 : 파사 이사금(婆娑尼師今)

후궁 : 차비 은씨(次妃 殷氏)

장남 : 일성 이사금(逸聖尼師今)

3남 : 박환(朴桓)

조카 : 박지인(朴智仁, 각간 역임)

장녀 : 박씨(朴氏) – 상장군 김명옥(金鳴玉)에게 출가

○ 삼국사기 신라 제4대 탈해 이사금

0 년 (AD 57) : 탈해 이사금이 왕위에 올랐다.

탈해 이사금(脫解尼師今)<[탈해를] 또는 토해(吐解)라고도 하였다.>이 왕위에 올랐다.

그때 나이는 62세였다. 성은 석(昔)씨이고 왕비는 아효부인(阿孝夫人)이었다.

탈해는 본래 다파나국(多婆那國)에서 태어났는데, 그 나라는 왜국(倭國)의 동북쪽 1천 리 되는 곳에 있다.

앞서 그 나라 왕이 여국왕(女國王)의 딸을 맞아들여 아내로 삼았는데, 임신한 지 7년이 되어 큰 알을 낳았다.

그 왕이 말하기를 “사람으로서 알을 낳은 것은 상서롭지 못하니 마땅히 버려야 한다.”고 하였다.

그 여자는 차마 그렇게 하지 못하고 비단으로 알을 싸서 보물과 함께 궤짝 속에 넣어 바다에 띄워 가는 대로 가게 맡겨두었다.

처음에 금관국(金官國)의 바닷가에 이르렀으나 금관국 사람들이 그것을 괴이하게 여겨서 거두지 않았다.

다시 진한의 아진포(阿珍浦) 어구에 다다랐다. 이때는 시조 혁거세가 왕위에 오른지 39년 되는 해이다.

그때 바닷가에 있던 할멈이 줄로 끌어 당겨서 해안에 매어놓고 궤짝을 열어 보니 작은 아기가 하나 있어 그 할멈이 거두어 길렀다.

장성하자 신장이 아홉 자나 되고 풍채가 빼어나고 환했으며 지식이 남보다 뛰어났다. 어떤 사람이 말하였다. “이 아이의 성씨를 모르니, 처음에 궤짝이 왔을 때 까치 한 마리가 날아와 울면서 그것을 따랐으므로 마땅히 작(鵲)에서 [조(鳥)를] 생략하여 석(昔)으로써 성을 삼고, 또 궤짝에 넣어둔 것을 열고 나왔으므로 마땅히 탈해(脫解)라 해야 한다.”

탈해는 처음에 고기잡이를 업(業)으로 하여 그 어머니를 봉양하였는데, 한 번도 게으른 기색이 없었다.

어머니가 말하기를 “너는 보통 사람이 아니다. 골상(骨相)이 특이하니 마땅히 학문을 하여 공명을 세워라.”고 하였다.

이에 오로지 학문에만 힘써 지리(地理)까지도 겸하여 알았다.

양산 아래 호공(瓠公)의 집을 바라보고는 길지(吉地)라고 여겨 속임수를 써서 그곳을 빼앗아 살았는데,

그 땅은 후에 월성(月城)이 되었다.

남해왕 5년에 이르러 [왕이] 그가 어질다는 소문을 듣고 그의 딸을 그에게 시집보내고, 7년에는 등용하여 대보(大輔)로 삼아 정치의 일을 맡겼다.

유리왕이 장차 죽을 즈음에 다음과 같이 말하였다. “선왕(先王)이 유언으로 말하기를 ‘내가 죽은 후에는 아들이나 사위를 논하지 말고 나이가 많고 또한 어진 사람으로 왕위를 잇게 하라!’고 하셨으므로 내가 먼저 왕위에 올랐다. 이제 마땅히 왕위를 [그에게] 물려주어야겠다.”

2 년 (AD 58) : 정월에 호공을 대보(大輔)로 삼았다

2년(서기 58) 봄 정월에 호공을 대보(大輔)로 삼았다. 2월에 몸소 시조묘에 제사지냈다.

3 년 (AD 59) : 3월에 왕이 토함산에 올라갔는데, 검은 구름

3년(서기 59) 봄 3월에 왕이 토함산에 올라갔는데, 검은 구름이 덮개[蓋]처럼 하여 왕의 머리 위에 떠서 오래 있다가 흩어졌다.

여름 5월에 왜국과 우호관계를 맺고 사신을 교환하였다. 6월에 살별이 천선(天船) [별자리]에 나타났다.

5 년 (AD 61) : 가을 8월에 마한의 장군 맹소(孟召)가

5년(서기 61) 가을 8월에 마한의 장군 맹소(孟召)가 복암성(覆巖城)을 들어 항복해 왔다.

7 년 (AD 63) : 겨울 10월에 백제 왕이 땅을 넓혀 낭자곡성

7년(서기 63) 겨울 10월에 백제 왕이 땅을 넓혀 낭자곡성(娘子谷城)에 이르러, 사자를 보내 만나기를 청하였으나 왕은 가지 않았다.

8 년 (AD 64) : 가을 8월에 백제가 군사를 보내 와산성을

8년(서기 64) 가을 8월에 백제가 군사를 보내 와산성(蛙山城)을 공격하였다.

겨울 10월에 또 구양성(狗壤城)을 공격하였으므로 왕이 기병 2천 명을 보내 쳐서 쫓아보냈다.

12월에 지진이 일어났고 눈이 내리지 않았다.

9 년 (AD 65) : 왕이 밤에 금성 서쪽의 시림 숲에서 닭 우는

9년(서기 65) 봄 3월에 왕이 밤에 금성 서쪽의 시림(始林)의 숲에서 닭 우는 소리를 들었다.

날이 새기를 기다려 호공을 보내 살펴보게 하였더니, 금빛이 나는 조그만 궤짝이 나뭇가지에 걸려 있고

흰 닭이 그 아래에서 울고 있었다. 호공이 돌아와서 아뢰자, 사람을 시켜 궤짝을 가져와 열어 보았더니

조그만 사내아기가 그 속에 있었는데, 자태와 용모가 기이하고 컸다. 왕이 기뻐하며 좌우의 신하들에게 말하기를 “이는 어찌 하늘이 나에게 귀한 아들을 준 것이 아니겠는가?”하고는 거두어서 길렀다.

성장하자 총명하고 지략이 많았다. 이에 알지(閼智)라 이름하고 금궤짝으로부터 나왔기 때문에 성을 김(金)라 하였으며, 시림을 바꾸어 계림(鷄林)이라 이름하고 그것을 나라이름으로 삼았다.

10 년 (AD 66) : 백제가 와산성을 공격하여

10년(서기 66) 백제가 와산성을 공격하여 빼앗아 200명을 머물러 두고 지키게 했으나, [신라가] 곧 그것을 빼앗았다.

11 년 (AD 67) : 봄 정월에 박씨의 귀척(貴戚)으로써

11년(서기 67) 봄 정월에 박씨의 귀척(貴戚)으로써 나라 안의 주·군(州郡)을 나누어 다스리게 했는데,

이름을 주주(州主)·군주(郡主)라 하였다. 2월에 순정(順貞)을 이벌찬으로 삼아 정치의 일을 맡겼다.

14 년 (AD 70) : 백제가 침입해 왔다

14년(서기 70) 백제가 침입해 왔다.

17 년 (AD 73) : 왜인이 목출도(木出島)에 침입하였다.

17년(서기 73) 왜인이 목출도(木出島)에 침입하였다. 왕이 각간(角干) 우오(羽烏)를 보내 그들을 방어하게 했으나 이기지 못하고 우오는 전사하였다.

18 년 (AD 74) : 가을 8월에 백제가 변경을 노략질

18년(서기 74) 가을 8월에 백제가 변경을 노략질하였으므로 군사를 보내 그들을 막았다.

19 년 (AD 75) : 크게 가물어 백성이 굶주렸으므로

19년(서기 75) 크게 가물어 백성이 굶주렸으므로 창고를 열어 곡식을 나누어 주어서 진휼하였다.

겨울 10월에 백제가 서쪽 변경 와산성을 공격하여 빼앗았다.

20 년 (AD 76) : 가을 9월에 군사를 보내 백제를 정벌

20년(서기 76) 가을 9월에 군사를 보내 백제를 정벌하여 와산성을 다시 빼앗고, 백제로부터 와서 살던 사람 2백여 명을 모두 죽였다.

21 년 (AD 77) : 가을 8월에 아찬 길문(吉門)이 가야 군사와..

21년(서기 77) 가을 8월에 아찬 길문(吉門)이 가야(加耶) 군사와 황산진(黃山津) 어구에서 싸워 1천여 명을 목베었으므로 길문을 파진찬으로 삼아 공로를 포상하였다.

23 년 (AD 79) : 봄 2월에 살별[彗星]이 동쪽에 나타났고

23년(서기 79) 봄 2월에 살별[彗星]이 동쪽에 나타났고, 또 북쪽에도 나타났다가 20일만에 없어졌다.

24 년 (AD 80) : 여름 4월에 서울에 큰 바람이 불었고..

24년(서기 80) 여름 4월에 서울에 큰 바람이 불었고, 금성의 동쪽 문이 저절로 무너졌다.

가을 8월에 왕이 죽어 성 북쪽의 양정구(壤井丘)에 장사지냈다.

참고 : 탈해 이사금

탈해 이사금 (脫解尼師今, 기원전 19년?~80년, 재위: 57년~80년)은 신라의 제4대 국왕으로, 성(姓)은 석(昔)이고, 휘는 탈해(脫解)이다.

서기 8년에 남해 차차웅의 사위가 되며, 10년에 대보(大輔)로 등용되어 정사를 맡았고 57년 유리 이사금의 유언에 따라 왕이 되었다. 토해(吐解)라고도 한다.

- 생애

.출생설

‘삼국사기’에 수록된 석탈해 설화에 따르면 본래는 왜의 동북쪽 1천 리에 위치한 다파나국(多婆那國)출신으로, 그 나라 왕이 여국(女國) 왕녀를 아내로 맞이했는데 임신 7년 만에 큰 알을 낳았다. 왕은 사람이 알을 낳는 일은 상서롭지 못한 일이니 알을 버릴 것을 명했고, 왕비는 비단으로 알과 보물을 싸 궤 속에 넣어 바다에 떠내보냈다. 가락국의 바닷가에 닿았으나 가야인들은 이를 괴이하게 여겨 건지지 않았고, 진한의 아진포(阿珍浦) 어구에 이르니 이 때가 박혁거세 거서간의 즉위 39년, 곧 기원전 19년이라 하는데, 삼국사기의 이 기록은 탈해가 왕위에 오른 57년에 그가 62세였다는 같은 책의 기록과 모순된다. 또한, 가야의 역사를 다룬 ‘삼국유사-가락국기’에는 용성국(龍城國) 출신인 탈해가 가야에 먼저 도래하여 김수로왕과 왕위를 놓고 다투다 패배하였다는 기록이 전한다. 왜국의 동북쪽으로 1천리 먼곳에서 왔다고 하며 북방 신화가 강하게 보이는 것을 보아 고구려 남쪽의 함경도,연해주 또는 우산국(울릉도)출신이라는 추측 설과 캄차카 반도 또는 인도에서 왔다는 추측 설 그리고 자신을 신성시하기 위해 동해 북쪽 멀리에서 왔다고 하며 용궁 전설을 사용했다는 설이 있다. 일본 역사에 기록된 도이의 입구에서 보이듯이 고려인과 여진족계의 해적이 일본 큐슈 지방을 침략한 일이 있었기 때문에 고구려가 오랫동안 점령하고 있던 연해주와 남만주 지역의 한민족들이 배를 타고 한반도 남부에 나타났다고 보기도 한다. .그때 당시 왜국은 고고학적인 발굴에 의해 북 큐슈(九州)에 있다고 보는데 그 북 큐슈에 있는 왜국의 동북쪽으로 1천리가 연해주와 남만주 지역이기 때문이다.

석탈해의 출신지인 다파나국과 삼국유사에 기록된 용성국은 정확히 어디인지 알려져 있지 않다. 학자들은 캄차카 반도의 부족인 이텔멘 부족(Itelmens)의 신화에 “까마귀”가 등장하는 것을 보아 석탈해를 캄차카 반도에서 기원한 “이텔멘(Itelmens) 출신이라는 주장이 있다. 또한 석탈해가 인도 타밀인으로서 촐라 왕국 출신이라는 주장도 있는데 다파나는 산스크리트어와 고대 타밀어로 태양을 뜻하는 다파나(Tapana)로 보고 허황옥 신화처럼 중앙아시아의 스키타이 월지족이 인도의 불교를 실크로드를 통해 동아시아의 한반도에 전파한 것을 신화로 나타냈다는 설이 있다.

.치세

24년, 남해 차차웅이 죽자 유리가 마땅히 왕위에 올라야 했는데, 대보(大輔)인 탈해가 본래 덕망이 있었던 까닭에 왕위를 미루어 사양하였다. 57년, 유리 이사금의 유언에 따라 왕이 되었다. 즉위 이듬해인 58년 봄 정월에 호공을 대보(大輔)로 삼았고 음력 2월에 몸소 시조묘에 제사지냈다. 탈해 이사금은 즉위 초에 외교에 힘을 기울여 59년 왜와 수교하였으며, 61년 마한의 장수 맹소(孟召)가 복암성(覆巖城)을 바치고 항복했다.

그러나 탈해 이사금 대에 신라와 백제는 계속 전시 상태였는데, 63년 음력 10월 백제의 다루왕이 낭자곡성(娘子谷城)까지 땅을 개척하고 만날 것을 제안했으나 거부했다. 64년 음력 8월에는 백제가 와산성(蛙山城)을, 음력 10월에 구양성(狗壤城)을 공격했으나 기병 2천명을 내어 쫓았다. 65년, 시림(始林)에서 김알지(金閼智)를 얻고 시림을 계림으로 개칭한 뒤 계림을 국호로 삼았다.

66년, 백제는 다시 와산성을 빼앗고 수비병 2백을 주둔시켰으나 신라는 곧 다시 빼앗았다. 67년 봄 정월에 박씨의 귀척(貴戚)으로써 나라 안의 주·군(州郡)을 나누어 다스리게 했는데, 이름을 주주(州主)·군주(郡主)라 하였다. 음력 2월에 순정(順貞)을 이벌찬으로 삼아 정치의 일을 맡겼다. 70년에 다시금 백제의 침공이 있었으나 자세한 것은 전하지 않는다.73년에는 왜인이 목출도(木出島)를 침범해 각간(角干) 우오(羽烏)를 보내 막았으나 이기지 못하고 우오는 전사하였다. 74년에는 백제군이 변방을 노략, 탈해가 병사를 보내 격퇴했다.75년 크게 가물어 백성이 굶주렸으므로 창고를 열어 곡식을 나누어 주어서 진휼하였다. 음력 10월 백제가 와산성을 다시 공격, 함락되었으나 이듬해 음력 9월 회복하고 백제인 2백 명을 모두 죽였다.

이와 같이 탈해 이사금 치세 때, 신라와 백제가 서로 2백 명 정도의 적은 군사로 연혁(沿革)도 전하지 않는 와산(蛙山) 봉산(烽山) 등지를 거의 해마다 빼앗고 빼앗기곤 하였다는 것이 삼국사기의 기록이나, 신라는 당초 경주 한 귀퉁이의 조그만 나라이고, 백제는 온조왕(溫祚王) 당년에 벌써 마한(馬韓) 50여 나라를 차지하였으니 신라와 똑같이 해마다 2백 명정도의 군사를 내었다는 것에 의문이 있다. 또한, 두 나라가 간혹 화호(和好)한 일이 있으나 삼국사기에는 늘 백제가 먼저 신라에 향하여 화의를 빌었다고 하였는데, 백제가 신라보다 몇 갑절 되는 큰 나라로서 늘 먼저 굴복하였다는 것도 의문이다. 백제와 신라 사이에 가라(加羅) 6나라와 사벌(沙伐)·감문(甘文) 등 완충국(緩衝國)이 있었는데 백제가 가라 등의 나라들과는 한 번의 충돌도 기록이 없고 도리어 신라를 침범했다는 것도 의문이다. 대개 신라가 백제를 원망함이 심하였으므로 신라는 백제가 망한 뒤에 그와 관계된 사적을 많이 고치거나 혹은 위조하였다. 중국의 ‘삼국지'(三國志)·’남사'(南史)·’북사'(北史) 등에 보인 기록을 보면 신라가 처음에 백제의 결제를 받았다 하였으니 이것이 도리어 믿을 만한 기록일 것이라는 것이 신채호의 주장이다.

77년 음력 8월에 아찬 길문(吉門)이 황산진(黃山津) 어구에서 가야군과 싸워 1천 기를 베었다고 하나, 공격전이었는지 방어전이었는지는 알 수 없다.

79년에는 장군 거도를 파견하여 현재의 울산 울주구, 부산 동래구에 해당하는 우시산국(于尸山國)과 거칠산국(居柒山國)을 병합하였다.

80년 가을 음력 8월에 죽어 성 북쪽의 양정구(壤井丘)에 장사지냈다.- 사후

그를 모시는 숭신전(崇信殿)이 세워졌으며 1980년경주시 남쪽 탈해왕릉 앞으로 옮겨졌다. 사후 9대 왕 벌휴 이사금이 즉위하였으나 연대차이가 심하여 그의 손자 여부는 불확실하다.- 탄생 신화

탈해 이사금은 신라 제4대 왕으로 시림(始林)을 계림(鷄林)이라 개칭하여 국호로 정하고 주주(州主), 군주(郡主) 등의 관직을 새로 만들었다. 황산진에서 가야와 싸워 크게 이겼다. 원래의 칭호는 탈해이사금(脫解尼師今)이다. 성은 석(昔)이다. 용성국(龍城國)의 왕과 적녀국(積女國)의 왕녀 사이에 태어난 알이 궤짝에 담겨 표류하다가 BC 19년(박혁거세 39) 아진포(阿珍浦, 현재 영일(迎日) 지역)에서 고기잡이 할머니 아진의선이 발견, 기른 것이 후에 탈해왕이 되었다는 설화가 전한다.

8년(남해왕 5) 왕의 사위가 되고 10년 대보(大輔)에 올라 군국정사(軍國政事)를 맡아 보았다. 57년 유리왕이 죽자 선왕(先王) 남해왕의 유언에 따라 왕위에 올랐다. 즉위 후 백제를 자주 공격했으며, 일본과는 화친했다. 65년 시림(始林)에서 김알지(金閼智)를 얻어 시림을 계림(鷄林)이라 개칭하여 국호로 정하고 주(州)에 주주(州主), 군(郡)에 군주(郡主) 등의 관직을 새로 만들었다. 77년 황산진(黃山津)에서 가야(伽耶)와 싸워 크게 이겼다. 능은 양정(壤井, 경주 북쪽)에 있다.- 가계

월성 석씨 선원세계도와 신라 김씨 선원세계도 등에 의하면 석탈해의 손녀 마정부인이 그의 양자격이었던 김알지의 처가 되었다 한다. 삼국유사에 의하면 그의 장남의 이름은 강조(康造)라 기록되어 있는데 석탈해의 월성 석씨 족보에서는 강조(康造)가 아닌 구광이라는 이름으로 기록되어 있다. 구광은 가야국왕 김수로왕의 딸의 이름이다. 즉 석탈해는 수로왕과의 관련성이 보아는 것을 알 수 있다. 월성 석씨의 선원세계도에 의하면 그에게는 아달라 이사금과 일성 이사금에게 출가한 딸들이 각각 더 있었다.

부 : 함달파왕

모 : 직녀국 공주

왕비 : 아효부인 박씨(阿孝夫人 朴氏)

아들 : 석구광(다른 이름은 강조(康造) 혹은 구광

며느리 : 가락국부인 김씨, 수로왕과 허황옥의 딸

손녀 : 마정부인 석씨(摩貞夫人 昔氏)

아들 : 석구추(昔仇鄒)

며느리 : 지진내례부인 김씨 (只珍內禮夫人 金氏)

손자 : 벌휴 이사금(伐休泥師今)

아들 : 석구로(昔仇老)

딸 : 석 혜비(昔 慧妃), 일성 이사금의 후궁

딸 : 이름 미상, 아달라 이사금의 후궁

양자 : 김알지(金閼智)

장인 : 남해 차차웅(南解次次雄)

장모 : 운제부인(雲帝夫人)

처남 : 유리 이사금(儒理尼師今)

처조부 : 혁거세 거서간(赫居世居西干)

처조모 : 알영부인(閼英夫人)

○ 삼국사기 신라 제5대 파사 이사금

파사 이사금이 왕위에 올랐다. 그는 유리왕의 둘째 아들이다. 혹은 유리의 아우 나로의 아들이라고도 한다.

왕비는 김씨 사성부인이다. 그녀는 갈문왕 허루의 딸이다. 애초에 탈해가 죽었을 때 신하들은 유리의 태자 일성을 왕위에 오르게 하려 하였다.

그러나 누군가가 말하기를 “일성이 적자이기는 하지만 사람됨과 총명함이 파사만 못하다”고 하여, 마침내 파사를 왕위에 오르도록 한 것이다.

파사는 절도있고 검소하며 물자를 아끼는 생활을 하였고, 또한 백성을 사랑하였으므로 백성들이 그를 칭송하였다.

2년 봄 2월, 왕이 직접 시조묘에 제사를 지냈다.

3월, 왕이 주와 군을 순행하여 창고를 풀어 백성들을 구제하고, 옥에 갇힌 죄수를 조사하여 두 가지의 사형죄에 해당하는 자가 아니면 모두 석방토록 하였다.

3년 봄 정월, 다음과 같은 명령을 내렸다. “지금 나라 창고가 비었고 병기는 무디어 졌다. 혹시라도 홍수나 가뭄 또는 변방에 변고가 생기면 이에 어떻게 대처하겠는가. 마땅히 유사로 하여금 농사와 양잠을 장려하고 군사를 훈련시켜 의외의 상황에 대비토록 하라.”

5년 봄 2월, 명선을 이찬으로, 윤량을 파진찬으로 임명하였다.

여름 5월, 고타 군주가 푸른 색의 소를 바쳤다. 남신현에서는 하나의 보리 이삭에 여러 가닥이 생겨나 크게 풍년이 들었기 때문에 여행하는 사람들이 식량을 가지고 다니지 않았다.

6년 봄 정월, 백제가 변경을 침범하였다.

2월, 길원을 아찬으로 임명하였다.

여름 4월, 객성이 자미 성좌에 들어 갔다.

8년 가을 7월, 왕이 “내가 부덕함에도 불구하고 나라를 맡았다. 우리 나라는 서쪽으로 백제를 이웃하고 남쪽으로 가야에 접하였으나, 나의 덕망은 백성들을 편안히 살게 하지 못하고, 위엄은 외국을 두렵도록 하기에 부족하였으니, 마땅히 성과 보루를 수리하여 외적의 침략에 대비하라”는 명령을 내렸다.

이 달에 두 곳, 즉 가소성과 마두성을 쌓았다.

11년 가을 7월, 열 명의 사신을 파견하여 주주와 군주들을 조사하고, 공무에 성실하지 않거나 농토를 많이 황폐하게 한 자가 있으면 직급을 내리거나 사직토록 하였다.

14년 봄 정월, 윤량을 이찬으로 임명하고, 계기를 파진찬으로 임명하였다.

2월, 왕이 고소부리군에 행차하여 나이 많은 백성을 직접 위문하고 곡식을 주었다.

겨울 10월, 서울에 지진이 있었다.

15년 봄 2월, 가야의 적군이 마두성을 포위하자

아찬 길원을 보냈다. 길원은 기병 1천을 거느리고 그들을 격퇴하였다.

가을 8월, 알천에서 군대를 사열하였다.

17년 가을 7월, 남쪽에서 폭풍이 불어와 금성 남쪽에 있는 큰 나무가 뽑혔다.

9월, 가야 사람들이 남쪽 변경을 습격하였다. 성주 장세를 보내 방어토록 하였으나, 그가 전사하였다.

왕이 노하여 정예병 5천을 거느리고 출전하여 그들을 물리쳤다. 노획한 물자가 매우 많았다.

18년 봄 정월, 군사를 동원하여 가야를 치려 하였으나, 그 임금이 사신을 보내 사죄하였으므로 이를 중지하였다.

19년 여름 4월, 서울에 가뭄이 들었다.

21년 가을 7월, 우박이 내려 날던 새가 죽었다.

겨울 10월, 서울에 지진이 있었다. 민가가 쓰러지고 사망자가 발생하였다.

22년 봄 2월, 성을 쌓고, 이를 월성이라 이름지었다.

가을 7월, 왕이 월성으로 옮겨 거주하였다.

23년 가을 8월, 음집벌국과 실직곡국이 국경 문제로 다투다가 왕에게 와서 결정해 줄 것을 요구하였다. 이 이 문제를 해결하기 어렵다고 여기고, 왕금관국 수로왕이 나이가 많고 아는 것이 많을 것이라고 생각하여 그를 불러와 물었다. 수로가 의견을 내어, 다투던 땅을 음집벌국에 주도록 하였다. 이에 왕은 6부로 하여금 수로왕을 위하여 연회를 베풀도록 하였다. 5부는 모두 이찬으로 우두머리를 삼았는데, 오직 한기부만은 직위가 낮은 자를 우두머리로 삼았다.

수로가 노하여 그의 종 탐하리를 시켜 한기부의 우두머리 보제를 죽이고 돌아갔다. 보제의 종이 도망하여 음집벌주 타추간의 집에 의탁하였다.

왕이 사람을 보내 그 종을 찾았으나 타추가 돌려 보내지 않았다.

왕이 노하여 군사를 동원하여 음집벌국을 공격하니, 그 우두머리가 자기의 무리와 함께 스스로 항복하였다. 실직·압독 두 나라 왕이 항복해왔다.

겨울 10월, 복숭아와 오얏나무 꽃이 피었다.

25년 봄 정월, 많은 별들이 비오듯 떨어졌으나, 땅에 이르지는 않았다.

가을 7월, 실직이 배반하자 군사를 보내 토벌 평정하고, 남은 무리를 남쪽 변경으로 옮겨 살도록 하였다.

26년 봄 정월, 백제가 사신을 보내 화해를 요청하였다.

2월, 서울에 석 자 깊이의 눈이 내렸다.

27년 봄 정월, 왕이 압독에 행차하여 가난한 백성들을 구제하였다.

3월에 3압독으로부터 돌아왔다.

가을 8월, 마두성주에게 명령하여 가야를 정벌토록 하였다.

29년 여름 5월에 홍수가 났다. 백성들이 굶주리므로 10도에 사신을 보내 창고를 열어 구제토록 하였다. 군사를 보내 비지국·다벌국·초팔국을 정벌하여 합병하였다.

30년 가을 7월에 메뚜기 떼가 곡식을 해쳤다. 왕이 산천에 두루 제사를 지내고 기도를 올렸다. 메뚜기 떼가 없어지고 풍년이 들었다.

32년 여름 4월에 성문이 저절로 무너졌다.

5월부터 가을 7월까지 비가 내리지 않았다.

33년 겨울 10월에 왕이 붕어하였다.

사릉원 경내에 장사지냈다.

참고 : 파사 이사금

파사 이사금(婆娑尼師今, ?~112년 10월, 재위: 80년~112년)은 신라의 제5대 국왕이다. 유리 이사금의 아들이자 일성 이사금의 이복 동생 또는 이복 형이라 한다. 다른 이름은 검(檢) 또는 검(儉)이다.

- 생애

.생애 초반

성은 박씨이며 유리 이사금의 둘째 아들 혹은 유리 이사금의 동생인 나로(柰老)의 아들로 추정된다. 삼국사기에는 그가 일성 이사금의 동생이라는 설과 함께 파사 이사금이 적자가 아니라는 대목이 같이 등장한다.

왕비는 허루갈문왕(許婁葛文王)의 딸인 김씨 사성부인(史省夫人)이다. 본래 유리왕의 맏아들 일성(逸聖)이 즉위하게 되어 있었으나, 삼국사기에 따르면 “어떤 이가 말하기를 ‘일성이 비록 적자이기는 하지만 위엄과 총명이 파사에 미치지 못한다’라고 하여, 마침내 파사를 왕위에 오르게 하였다”라 해, 파사와 일성 사이에 후계자 자리를 놓고 투쟁이 있었음을 보여준다. 서기 80년 8월에 탈해 이사금의 뒤를 이어 즉위하였다.

.치세기간

81년 봄 음력 2월에 몸소 시조묘에 제사지냈다. 이어서, 파사 이사금은 민생을 살피고 농업을 장려하는 한편으로 군비를 가다듬는 등 체제정비에 나섰다. 즉 81년 음력 3월 주, 군을 돌며 위무하고 창고를 열어 구휼하며 교수형 및 참수형이 아니면 모두 용서하였다. 82년 봄 음력 1월에 영(令)을 내려 말하였다. “지금 창고는 텅 비었고 병기는 무디어져 있다. 만약 수재(水災)나 한재(旱災)가 있거나 변방에 변고가 있으면 무엇으로써 그것을 막겠는가? 마땅히 담당 관청으로 하여금 농사와 누에치기를 권장하게 하고 병기를 벼리어서 뜻밖의 일에 대비하라!”. 특히 군사들에 대한 군기를 확립하고 군비를 가다듬었다는 것은 사로국의 수장을 중심으로 하는 체계가 정비되어 갔다는 뜻이다. 하지만, 이 시기의 사로국의 힘은 경주 일대에 머물러 있었다.

84년 봄 음력 2월에 명선(明宣)을 이찬으로 삼고 윤량(允良)을 파진찬으로 삼았다. 신라의 17관등은 한참 뒤인 6세기 초에 법흥왕에 의하여 완성되었으나 파사 이사금 시기에도 이찬이나 파진찬 등의 관직은 존재했던 것으로 보인다.

여름 음력 5월에 고타군주(古抒郡主)가 푸른 소[靑牛]를 바쳤다. 남신현(南新縣)에서 보리줄기가 가지를 쳤다. 크게 풍년이 들어 여행하는 사람이 양식을 가지고 다니지 않아도 되었다. 고타군은 지금의 안동지방을 일컫는데 이 지역은 독자적인 세력을 구축하고 있었기 때문에 파사 이사금 시기에 사로국에 편입되었다고 보기는 어렵다. 고타군에 있던 반(半)독자적인 권력이, 사로국을 중심으로 하는 진한연맹 속의 일원으로서, 맹주국인 사로국에 특이한 생산물이나 조장 등을 바치는 일종의 납을 바침으로써 사로국에 충성을 서약하거나 동맹관계를 지속시켜 나갔다는 상징성을 가진다. 남신현은 경주 남쪽의 어떤 지역이었을 것으로 추정된다. 고타군의 군주가 바쳤다고 하는 청우는 크고 튼튼하게 잘 자란 소를 의미한다. 한편, 이 내용을 농업생산력이 곧 국력이던 당시에 우수한 종자를 배포함으로써 그것을 권력을 강화하는 수단으로 이용했다는 해석도 있다.

85년 정월에 백제가 변경을 침입하였으나 기록이 자세하지 않은 걸로 보아 곧 격퇴된 것으로 생각된다. 87년 음력 7월에 가소성과 마두성을 쌓았다. 문헌 사료나 고고학 자료 등을 검토한 결과 마두성은 경상남도 거창군 가조면 일대라는 설이 가장 유력하다. 그러나 당시 거창군은 가야의 영역으로 분류되어야 하므로, 가조면 일대에 성을 쌓았던 시기는 파사이사금 시기가 아니라 한참 후대의 일이라고 해석되거나, 파사 이사금 시기에 마두성을 쌓은 것이 틀림없다고 인정한다면, 마두성을 거창지역의 성이 아니라 경주 인근에 쌓았던 작은 성이라고 해석된다.

90년 음력 7월에 사자(使者) 10명을 나누어 파견하여 주주(州主)와 군주(郡主)를 감찰하여, 공무에 힘쓰지 않거나 밭과 들을 크게 황폐하게 한 자의 관직을 강등시키거나 파면하였다. 93년 정월에 윤량(允良)을 이찬으로 삼고 계기(啓其)를 파진찬으로 삼았다. 음력 2월에 고소부리군(古所夫里郡)에 순행하여 나이 많은 사람을 몸소 위문하고 곡식을 내려 주었다.

94년 가야군이 마두성을 포위하였으나 아찬 길원(吉元)에게 기병 1천기를 보내 쫓게 하였다. 96년음력 9월 가야군이 다시 습격해 왔으나 이때 왕이 5천기를 거느리고 친정, 대승을 거두었다. 97년 정월에 가야를 치러 하였으나 그 나라 왕이 사신을 보내 사죄하여 용서하였다.

102년 음력 8월, 음즙벌국과 실직곡국 사이의 영토 분쟁을 해결해줄 것을 요청받았으나, 금관가야의 수로왕(首露王)에게 맡겼다. 수로가 판결을 내 땅을 음즙벌국에 귀속되게 하였다. 파사 이사금이 진한 6부에 명해 수로왕을 위해 연회를 베풀게 하였는데, 모두 이찬을 보내 접대하게 했으나 한기부(漢祇部)만이 하급 관리를 보내 수로가 노하여 종을 시켜 한기부주 보제(保濟)를 죽이게 했다. 보제를 죽인 종 탐하리(耽下里)는 음즙벌의 왕 타추간(타鄒干)의 집에 숨었다. 파사 이사금이 노해 음즙벌국을 치니 타추간이 항복하고, 실직(悉直), 압독(押督)의 두 왕도 항복하였다.

.최후

104년 음력 7월 실직이 배반하여 토벌하고 그 무리를 남쪽으로 옮겼다. 105년 백제와 화친했고, 106년음력 8월 마두성주에 명해 가야를 치게 하였다. 108년 비지국, 다벌국, 초팔국을 쳐 병합했다. 112년 10월에 서거하였다.- 자연재해

즉위 14년(93년) 음력 10월에 지진이 일어났다.

즉위 17년(96년) 음력 7월에 폭풍이 일어났다.

즉위 19년(98년) 음력 4월에 가뭄이 들었다.

즉위 21년(100년)

음력 7월에 우박이 내려 날아다니던 새가 죽었다.

음력 10월에 서울(경주)에 지진이 일어나 민가가 쓰러지고 죽은 사람이 있었다.

즉위 23년(104년) 음력 1월에 뭇 별들의 운석이 비오듯이 떨어졌으나 땅에까지는 이르지 않았다.

즉위 24년(105년) 음력 2월에 눈이 세 자나 왔다.- 가계

부왕 : 유리 이사금(儒理尼師今)

모후 : 의혜왕후 박씨(宜慧王后 朴氏) : 사요왕(辭要王)의 딸

왕후 : 사성부인 김씨 (史省夫人 金氏) – 허루 갈문왕(許婁葛文王)의 딸.

아들 : 지마 이사금(祗摩泥師今, ? ~ 134년, 신라의 제6대 왕)

손녀 : 내례부인 박씨 – 아달라 이사금의 왕비

후궁 : 석씨(昔氏)

딸 : 공주 박씨 – 참지정사 김허명(金虛明)에게 출가

서모 : 차비 은씨(次妃 殷氏)

이복 형 : 일성 이사금

○ 제6대 지마 이사금

참고 : 지마 이사금

지마 이사금(祗摩 泥師今, ?~134년, 재위: 112년~134년)은 신라의 제6대 국왕이다. 성은 박(朴)으로서 파사왕(婆娑王)의 적자이며, 어머니는 사성부인(史省夫人), 왕후는 갈문왕(葛文王) 마제(摩帝)의 딸인 애례부인(愛禮夫人 金氏) 김씨이다.

- 치세

즉위 4년인 115년 음력 2월 가야(伽耶)가 남쪽 변경을 공격하자 음력 7월 가야 친정에 나서 황산하(黃山河)를 건넜는데, 가야인들의 복병에 걸려 패하고 간신히 퇴각하였다. 이듬해 음력 8월 다시 1만 병사를 거느리고 가야 정벌에 나서 공성전을 벌였으나 결국 다시 물러났다. 이후 지마이사금은 가야정벌을 포기했다.

즉위 10년인 121년 음력 4월 왜(倭)의 침입을 받았는데, 이때의 여파가 심했는지 이듬해 음력 4월 수도 주민들이 왜의 침입이 다시 있는 게 아닌가 소문이 퍼져, 이찬 익종 등에게 시켜 수습하였다. 이듬해인 123년 왜와 강화하였다.

즉위 14년인 125년 음력 1월과 음력 7월에 말갈의 침입을 받았다. 이에 지마이사금이 백제의 기루왕에게 원군을 청해 백제가 다섯 장수를 보내 격퇴하였다. 백제와 신라의 관계는 파사 이사금 26년 (105년) 화친한 이후 지마, 일성 이사금 2대동안 평화적이었다.- 가계

단 아래의 가계 중 아들 이비와 손자 아도, 증손 박물품은 경주 박씨의 족보에만 등장하는 인물이다. 가계에 의하면 지마왕은 일본에서 순절한 박제상에게 고조 할아버지가 된다.

후궁 김씨는 성한의 딸로, 그의 손녀사위 구도 갈문왕과는 증대고모, 종증손이 된다.

부왕 : 파사 이사금(婆娑尼師今)

모후 : 사성부인 김씨(史省夫人 金氏)

왕후 : 애례부인 김씨(愛禮夫人 金氏) – 갈문왕(葛文王) 마제(摩帝)의 딸.

딸 : 내례부인(內禮夫人)- 신라 8대 왕 아달라 이사금(阿達羅泥師今)의 왕비.

아들 : 이비(伊非, 박혁거세 거서간(朴赫居世居西干)의 6세손)

손자 : 아도 갈문왕 (阿道葛文王)에 추봉

증손 : 박물품(朴勿品), 박제상(朴堤上)의 아버지

손녀 : 박씨

손녀사위 : 구도 갈문왕, 후궁 김씨의 친정 종증손

외증손 : 미추 이사금

외증손 : 김말구

후궁 : 김씨, 세한(勢漢) 또는 성한(星漢)의 딸, 구도갈문왕의 증대고모

○ 제7대 일성 이사금

참고 : 일성 이사금

일성 이사금(逸聖泥師今, 44년? ~ 154년, 재위 134년~154년)은 신라의 제7대 국왕으로, 유리 이사금의 맏아들이라고도 하며 일지(日知) 갈문왕의 아들 또는 유리 이사금의 아들인 아도 갈문왕의 아들이라고도 한다. 왕비는 지소례왕(支所禮王)의 딸 박씨부인이다.

즉위 4년 137년과 즉위 6년인 139년에 말갈이 침입해 이듬해인 140년 장령에 목책을 세워 방비를 세웠다. 142년 말갈 공격 계획을 세웠으나 현실적인 문제로 좌절되었다.

146년 음력 10월 압독이 반란해 군사를 내어 토벌하고 남은 무리를 남쪽으로 강제 이주시켰다.

- 가계

부왕 : 유리 이사금(儒理泥師今) 혹은 일지 갈문왕(日知葛文王)의 아들 혹은 아도 갈문왕의 아들.

적모 : 의혜왕후 박씨(宜慧王后 朴氏) : 일지 갈문왕 (日知葛文王) (혹은 허루왕, 許婁王)의 딸

이복 동생 : 파사 이사금(婆娑尼師今) – 일설에는 그의 형이라고도 한다.

모후 : 차비 은씨(次妃 殷氏)

왕후 : 아례부인 박씨(阿禮夫人 朴氏). – 지소례왕(支所禮王)의 딸.

아들 : 아달라 이사금(阿達羅泥師今)

딸 : 공주 박씨 – 사벌주 군주 석마복(昔摩福)에게 하가

딸 : 공주 박씨 – 파진찬 석탈대(昔脫大)에게 하가

왕후 : 정안왕후 허씨(正安王后 許氏)

후궁 : 석 혜비(昔 慧妃), 탈해 이사금의 딸 - 기타

그의 왕릉은 경주시 탑동 묘좌에 안장되었는데 일성왕릉은 1970년대에 사적 173호로 지정되었다. 후궁 석씨의 묘는 금서문 밖 자좌에 있다 한다.

크리스천라이프 편집부