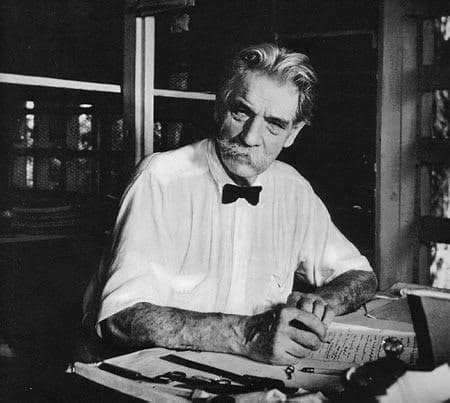

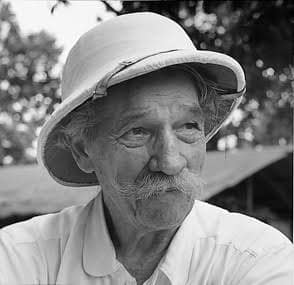

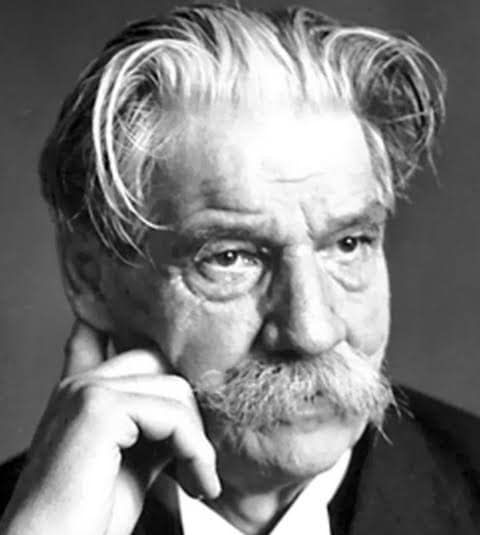

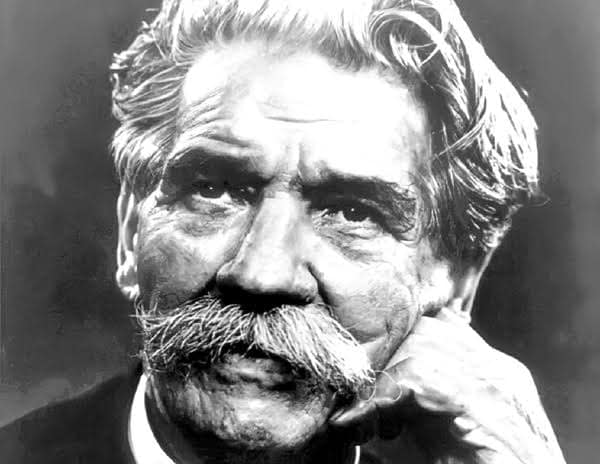

1965년 9월 4일, 인류애를 실천한 평화주의자 ‘알베르트 슈바이처’ (Albert Schweitzer, 1875 ~ 1965) 별세

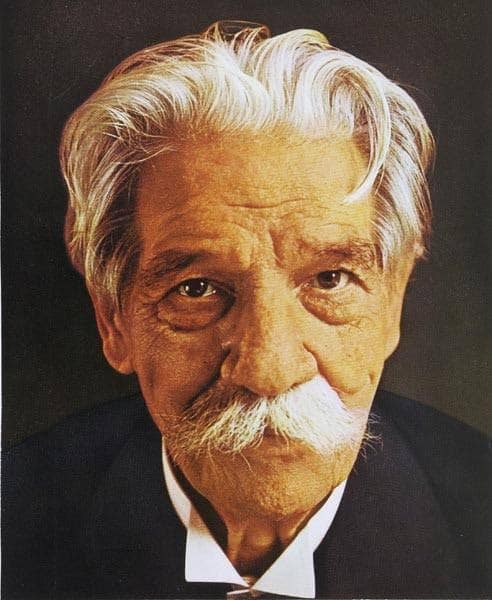

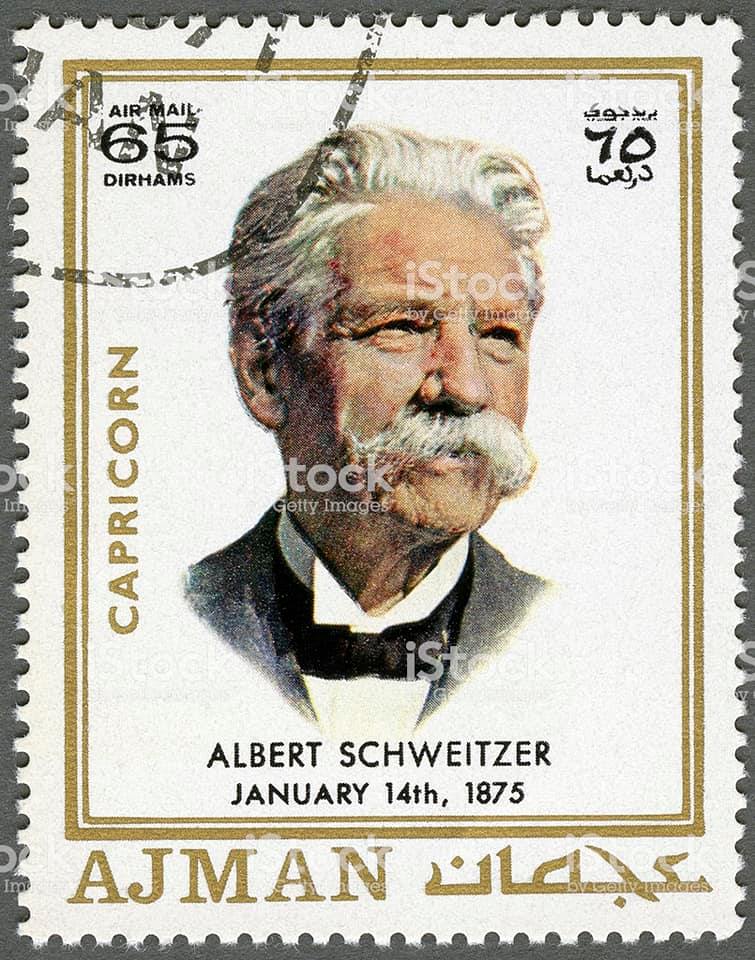

독일 출신의 프랑스의 의사, 알베르트 슈바이처 (독: Albert Schweitzer, 1875년 1월 14일~1965년 9월 4일)는 음악가, 철학자, 신학자이자 루터교 목사다.

슈바이처는 ‘생명에 대한 경외’라는 그의 고유한 철학이 아프리카에서 의료봉사를 하는 것으로 나아가 인류의 형제애를 발전시키는 데 기여한 공로로 1952년 노벨 평화상을 수상하였다.

이 철학은 그가 중앙 아프리카 서부 지역의 랑바레네에서 알베르트 슈바이처 병원을 세울 때에 설립 이념이 되었던 것으로 가장 잘 알려져 있다.

한편 음악가이자 오르간 연주자이기도 했던 그는 독일의 작곡가 요한 세바스티안 바흐를 연구했으며, 20세기 초의 오르간 개선 운동(Orgelbewegung)에 영향을 끼치기도 했다.

– 알베르트 슈바이처 (Albert Schweitzer)

.출생: 1875년 1월 14일, 독일 제국 알자스-로렌 카이제르스베르그

.사망: 1965년 9월 4일 (90세), 가봉 랑바레네

.직업: 의사, 음악가, 저술가, 철학자, 신학자, 루터교 목사

.종교: 개신교 (루터회)

.배우자: 헬렌 슈바이처

.자녀: 슬하 1녀

.상훈: 1952년 노벨 평화상, 1955년 영국 명예 메리트 훈장 (honorary OM)

.학문적 배경: 스트라스부르 대학교

의사이자 신학자, 음악가인 슈바이처는 프랑스 알자스 (당시 독일지방)의 카이저스베르크에서 목사의 아들로 태어났다.

스트라스부르 대학에서 신학과 철학을 전공하며, 고통 받는 사람들이 많은 이 세상에서 자신이 누리는 행복이 과연 당연한 것인가에 대해 고민하던 그는 21세에 중대한 결심을 했다. 30세까지는 학문과 예술을 전공하고, 그 후부터는 인류에 봉사하는 삶을 살겠다는 것이다.

철학과 신학 박사 학위를 받고 나서 그는 스트라스부르 대학부 교수이자 성 니콜라이 교회 목사로 봉직하다가 29세에 아프리카 선교 봉사 인력이 부족하다는 기사를 보고 아프리카로 갈 것을 결심했다. 그래서 30세라는 늦은 나이게 의대에 들어갔다.

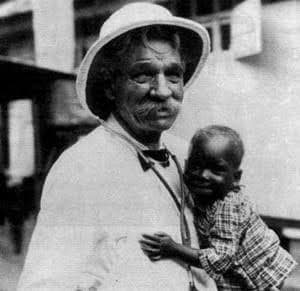

1914년 그는 부인 헬레네와 함께 아프리카 랑바레네로 향했다. 그리고 1965년 90세의 나이로 눈감을 때까지 50여 년간 젊은 시절의 이상을 실천하며 아프리카 사람들의 건강을 돌보는 데 여생을 바쳤다.

주요 저서로는 ‘음악가, 시인, 요한 제바스타인 바흐(1905)’, ‘문화 철학(1923)’ 등이 있다.

○ 생애 및 활동

– 유년 시절

.귄스바흐

계몽사 어린이 그림위인전기 ‘슈바이처’ (김풍연 지음, 김동명 그림, 계몽사)에 따르면, 슈바이처는 1875년 알자스의 카이제르스베르그에서 루터교 목사인 루이 슈바이처 목사의 큰아들로 태어났으며, 몸이 약한 아들의 건강을 걱정한 부모의 뜻에 따라 공기가 맑은 농촌 귄스바흐에서 자랐다. 형제로는 누나 루이제, 여동생 2명, 남동생 1명이 있었다. 그가 태어난 알자스는 독일과 프랑스의 영토 다툼이 심하던 곳으로 그가 태어날 당시에는 독일 영토였으나, 제1차 세계 대전 후 프랑스로 넘어가 현재에 이른다. 슈바이처도 알자스의 국적이 바뀌면서 1919년 독일에서 프랑스로 국적을 바꾸었다.

.고등학교

자서전 ‘나의 생애와 사상’에 따르면, 슈바이처는 1884년까지 마을학교에서 공부하고, 1885년 뮌스터 실업중학교(라틴말 같은 고전말을 가르치지 않는 학교, 한국식으로 말하면 한문을 가르치지 않는 학교)에서 공부했다. 라틴말을 개인지도를 받으며 고등학교 진학을 준비했다. 뮐루즈고등학교에 진학했다.

.작은 할아버지댁에서 학교를 다니다

여러 위인전들은 게오르크라는 또래친구가 “너처럼 고기수프을 먹고 자랐으면 씨름에서 이겼을 거야.”라고 말했다는 이야기를 쓰고 있다. 그런데 이는 과장되었거나 잘못된 정보로, 슈바이처 집안은 빠듯한 살림살이였다. 자서전 나의 생애와 사상에 따르면, 슈바이처는 고등학생 때에 루트비히 슈바이처 작은할아버지 댁에서 공부했다. 부친이 개신교 교회에서 목회하여 받는 박봉으로 대가족을 돌보아야 하는 빠듯한 살림살이 때문에, 작은할아버지 댁에서 학교를 다님으로써 생활비 부담을 덜어야 했던 것이다. 그 분들에게는 자식이 없었기 때문에 슈바이처를 엄격하면서도 자상하게 가르쳤고, 슈바이처는 그 분들의 정성어린 교육에 대해 진심으로 감사한다고 했다.

.베만 선생님

뮐루즈고등학교 때에 성적이 나빴는데 한국의 한문이라 할 수 있는 라틴어가 부족해서였다. 나의 생애와 사상에 따르면, 4급반 때에 베만 선생님이 공부방법을 가르쳐 주어서 성적이 좋아졌다. 베만 선생님은 미리 준비해서 학생들을 가르쳐서 슈바이처는 무척 감동받았다. 하지만 제1차세계대전 때에 식량난이 심각해져서 굶주림과 정신장애에 고통받았으며, 결국에는 자살하고 말았다.

.가난한 사람들에 대한 관심

카이제르스베르에서의 유년시절은 슈바이처의 기독교 믿음과 정신 성숙에 영향을 주었다. 루터교회 목사인 아버지는 아들이 성서를 읽으며 궁금해하는 내용을 알기 쉽게 설명해주었으며, 교우들의 대부분이 가난한 농부들이었던 주위환경은 슈바이처가 가난한 사람들에 대해 관심을 갖도록 했다. 참고로 슈바이처하면 어린 시절 친구와 씨름을 해서 이겼는데 친구가 “나도 너처럼 고깃국을 먹었다면 이겼을 거야.”라고 말하는 것을 듣고 충격받았다는 이야기가 있지만 근거는 없다. 1931년에 쓴 자서전 ‘나의 생애와 사상’을 보면, 슈바이처는 가난한 친구들을 보면서 자연스럽게 가난한 사람들에 대해 관심을 갖게 되었다고 했을 뿐이다. 뿐만 아니라 슈바이처의 아버지는 성찬예배 때 아프리카 사람들의 비참한 삶에 대해서 자주 설교했다. 이러한 성장환경은 슈바이처를 역사적 예수연구 1세대에 참여한 진보적인 신학자이자, 아프리카 의료봉사자가 되는데 중요한 밑거름이 되었다.

.평화주의 사상

알자스는 개신교 종교개혁이라는 복잡한 기독교의 역사 때문에, 개신교와 로마 가톨릭교회가 어울려 살고 있었다. 이들은 교단은 달랐지만 기독교인이라는 공통점을 갖고 있었으므로, 서로의 전례(의식, Ritual / 예식, Ceremonial / 순서, Order)로써 하나님을 예배함으로써 기독교인으로서의 평화를 유지하며 살았다. 이러한 유년시절의 경험은 슈바이처가 자신과 다른 사상을 존중하는 너그러움을 갖게 해주었다. 슈바이처가 살던 동네에는 유대 상인이 있었다. 그는 가축과 땅을 거래하는 상인이었는데, 반유대주의로 인해 마을 사람들에게 ‘돼지’라는 입에 담긴 힘든 모욕을 받으면서도 전혀 미워하지 않았다. 이를 본 슈바이처는 용서만이 악을 굴복시키고 갈등을 극복하는 길임을 확신하는 평화주의자가 되었다.

.음악

음악을 좋아한 슈바이처는 성 스테판 루터교회에서 오르간을 연주하는 오이게네 뮌히 선생님에게 오르간을 배웠다. 그는 어려서부터 오르간을 배워 아버지가 목회하는 교회에서 오르간 연주를 하였으며 1906년 파리의 바흐 협회 설립에 협력하고, 그 곳의 오르간 연주자를 겸하였다. 아프리카 봉사를 위한 기금 마련을 위해 유럽순회 연주회를 가지기도 했으며, 소니음반을 통해 바흐의 푸가 등을 음반녹음도 했다. 바흐의 작품에 대한 책도 썼다(바흐의 오르간 작품 Bachs Orgelwerke).

– 신학

대학생 시절, 19세 이상의 독일국민은 군복무를 해야 한다는 병역법에 따라 군복무를 하였으며, 중대장의 배려로 특정시간 (오전 11시-오후 3시)에 군인 신분으로 대학교 공부를 할 수 있었다. 슈바이처는 1899년 스트라스부르 대학교에서 철학박사, 이듬해 신학박사의 학위를 취득했는데, 신학생 시절 그는 당시 서구 신학계에 등장한 예수전들을 연구하면서 예수에 대한 자신의 생각이 신학적으로 맞는가를 연구하였다. 이러한 신학적 사유는 예수가 하느님 나라의 도래가 임박한 것으로 기대했으나 기대가 이루어지지 않자 스스로 죽음을 택했으며, 2000년 전 갈릴래아에서 그랬듯이 우리에게 다가와서 대화한다는 그리스도론을 주장하게 하였다. 김영한에 의하면 “슈바이처에 있어서 예수의 십자가 죽음은, 세계기독교인들이 매년 사순절(四旬節)에 수난을 기념하는 대속의 죽음이 아니었다. 이것이 바로 슈바이처의 박사학위 논문에서 부정적으로 결론된 역사적 예수의 상이었다. 그리하여 역사적 예수 용어는 자유주의 신학자들에게는 전통 기독교 신자들이나 복음주의 신학자들과는 다른 의미를 갖게 되었다. 자유주의 신학자들에 의하면 역사적 예수 용어는, “신약성경에 나타난 예수상은 계몽된 이성으로는 믿을 수 없기 때문에 실제 역사적으로 있었던 예수상을 찾자”고 하여 신앙과는 분리된 예수에게 붙은 용어가 되어 버린 것이다. 역사적 예수 논구 운동은 ‘역사적 예수에 대한 탐구'(영문 번역판 The Quest of the Historical Jesus)을 쓴 슈바이처의 박사학위 논문을 대표적 실례로 실패로 돌아갔다. 이 운동은 후기 불트만 학파를 거쳐 오늘날에는 미국의 “예수 세미나” 운동에 이르고 있다.

– 목회

1899년 스트라스부르의 목사가 되었으며, 1902년 모교의 신학부 강사가 되었다. 성 니콜라이 루터교회의 부목사로 목회할 당시 슈바이처 목사는 견신례를 준비하는 청년들과 자유롭게 토론을 했는데, 이는 그가 사목하던 교회에서 놀라운 일로 받아들여졌다.

– 의료 봉사 : 아프리카 봉사

.회심

군대 복무 중 성령강림주일 휴가를 집에서 보낼 때에 “나는 이렇게 가족들과 행복하게 휴가를 보내는데, 이러한 행복을 나만 누려도 되는가?”라는 생각을 했다. 어려서부터 갖고 있던 가난하고 비참한 사람들에 대한 관심이 “나만 행복하게 살 수 없다”라는 인식으로 성숙한 것이었다.

.의료봉사자가 되기 위한 준비

슈바이처의 자서전 나의 생애와 사상에 따르면, 그는 21세 때 ’30세까지는 학문과 예술 속에서 살고, 그 후부터는 인류에의 직접 봉사 활동으로 들어가자’는 결심을 실현하기 위하여, 30세 되던 해인 1905년 의학과정에 진학했다.

.아프리카로

1913년 아내 헬레네 브레슬라우와 함께 흑인을 위한 의료 사업에 평생을 바치기 위해 모든 직책에서 물러나 프랑스령 적도 아프리카 (현, 가봉 공화국)의 랑바레네에서 의료봉사를 시작했다. 통역은 백인 선교사들과 동역하여 영어와 불어에 능통한 흑인 간호조무사 누쳉이 해주었으며, 병원 건물은 선교사가 사용했던 닭장을 수리하여 사용했다. 그는 저술과 강연, 연주, 레코드 등에 의한 수입으로 병원을 자력으로 운영하였다.

.전쟁

그러나 자금이 부족하여 병원 운영이 어렵게 되자, 병원의 기금을 모집하기 위하여 유럽으로 돌아왔을 때 제1차 세계대전이 일어났다. 그런데 그가 태어난 알자스 지방은 당시 프랑스의 영토였다는 이유로 구금되었으며, 1917년 프랑스 포로 수용소에 갇히게 되었다. 하지만 전쟁이 그에게 준 가장 큰 상처는 어머니가 1916년 프랑스 군인들의 군마(軍馬)에 치여 죽은 사건이었다.

.아프리카로 돌아가다

그 후 독일이 제1차 세계대전에서 패하자 슈바이처의 고향은 프랑스 영토가 되었고, 이에 따라 그는 프랑스 국적을 선택할 수 있었다. 슈바이처는 프랑스 식민지였던 가봉에서 활동하는데 어려움이 없도록, 국적을 독일에서 프랑스로 바꿨다. 그 후 6년간 유럽 각지로 돌아다니며 강연과 파이프오르간 연주로써 모금을 한 다음 다시 1924년 아프리카로 돌아갔으나, 병원은 부서져 뼈대만 남아 있었다. 다행히 여러 곳에서 후원금이 들어와 병원은 곧 다시 세울 수 있었다. 당시 유럽은 제1차세계대전이 끝나고 전후복구를 하던 때였기 때문에 후원자들의 처지는 어려웠다. 그럼에도 병으로 고통받는 아프리카 민중들을 위해 기꺼이 후원한 것이었다. 그를 돕기 위하여 의사와 간호사들이 그 곳으로 자원하러 왔다. 그는 한센병환자 거주지도 추가로 세우는 등 활발한 활동을 했으며, 정신장애인들을 위한 의료시설도 만들었다. 그의 이러한 활발한 활동은 36명의 백인 의사, 간호사 그리고 다수의 원주민 직원들의 봉사가 있었기에 가능한 일이었다. 병원운영에 필요한 돈은 3년에 한 번 꼴로 유럽으로 돌아와 연주회를 열어 번 돈과 저서의 인세, 강연으로 받은 돈과 기부금으로 충당되었다. 1957년 라디오 강연과 신문 기고를 통해 핵무기에 반대하는 반핵 운동을 하였으며, 1965년 랑바레네에서 90세 생신잔치를 마지막으로, 그가 사랑하는 바흐의 음악을 들으면서 90세의 나이로 숨을 거두었다.

.사상

자그마한 생명이라도 소중히 여겨야 한다는 생명 외경 사상(생명 경외 사상)을 가지고 있다.

.그리스도론

그는 ‘흑인의 아버지’, ‘원시림의 성자’로서 그 위대한 사랑의 힘으로 모든 인류에게 행복을 나누어 주기 위하여 그의 일생을 바쳤다. 그의 신조는 적극적인 우애이며, 신학적으로는 예수의 교의에 있어서의 종말론적 요소를 강조하였다. 당시 자유주의 신학자들은 예수를 도덕적인 인간으로 묘사하였으나, 슈바이처는 예수께서 하느님의 나라가 올 것으로 기대하셨으나 그렇지 않자 스스로 고난을 받으셨다고 보았다. 또한 예수는 갈릴리호수에서 제자들을 부를 때에 그러했듯 영리한 사람이던, 우매한 사람이던 누구나 ‘나를 따르라’라고 말씀하시며, 그분을 따르는 삶으로써 예수가 드러난다고 생각했다. 슈바이처에게 예수는 종말론적인 예언자이자 모든 기독교인들이 삶으로써 따라야 할 실천적 선구라고 할 수 있다.

.생명에 대한 경외

슈바이처는 모든 생명은 거룩하며, 희생되어도 되는 생명은 없다는 기독교 사상인 생명에 대한 외경 (畏敬)을 저서 ‘나의 삶과 사상’에서 주창하였다. 따라서 그는 생명을 소중히 여기지 않는 현대사회에 분노하는 순수한 사람이 있을 때에 역사가 바뀐다고 보았다. 한국삐아제에서 철학자의 감수를 받아서 만든 슈바이처 전기에 따르면, 한센인들을 섬긴 이일선 목사 (1922-1995)가 젊었을 때인 1958년부터 1961년에 알베르트 슈바이처와 당시 프랑스자치공화국이었던 가봉공화국의 랑바레네에서 같이 일한 적이 있다. 아프리카의 더운 날씨때문에 나무에 그물침대를 걸어서 쓰려고 했는데, 슈바이처가 “나무에 그물침대를 걸면, 나무가 매우 아플 거예요.”라고 말씀하였다 한다. 그 말씀을 듣고 슈바이처가 생명을 매우 소중히 여기는 분이었음을 느꼈다고 한다. 알베르트는 생명에 대한 경외를 주장하고 실천했다. 종교학자 오강남 선생과 성공회 사제인 김기석(아모스)신부에 따르면, 슈바이처는 날벌레가 타 죽을 것이 가엾어 밤에는 창을 닫고 불을 켜지 않았으며, 나뭇가지 한 개도 함부로 꺾지 않았다. 김기석 신부는 기독교 사상에서 알베르트 슈바이처의 생명윤리를 한국사회에서 실천한다면, 닭을 더 많은 달걀생산을 위해 좁은 사육장에 가두어 사육하는 폭력이 없을 것이라고 비판했다.

.평화운동

그는 바흐 연구의 권위자이며, 탁월한 오르간 연주자로, 파이프 오르간의 기술자이기도 하다. 1952년 노벨 평화상을 받았다. 그는 일찍부터 핵무기에 반대하는 반핵운동을 하였고 평화운동에도 많은 영향을 주었다. 저서도 매우 많으며, 대부분 세계 각국어로 번역되어 널리 읽혀지고 있다.

.책

신학 관계 저서로 ‘예수의 생애 연구사’ (1913년작, 원제:라이마루스에서 브레데까지..), 철학 저서로 ‘문학 철학’, ‘물과 원시림 속에서’가 있다. 자서전 ‘나의 삶과 사상’은 독문학자 천병희 선생이 한국말로 옮겨서 한국독자들에게 소개했다.

.일화

노벨상 시상식에 참석 하기 위하여 기차를 타고 가고 있었는데 슈바이처를 취재 하기 위해 기자들이 몰려왔다. 특등칸과 1등칸과 2등칸을 모두 뒤졌으나 슈바이처를 찾지 못하였다. 기자 한 사람이 3등칸에서 사람들을 진찰 하고 있는 슈바이처를 발견 한 뒤 물었다. “왜 이런 3등칸을 타고 가십니까?” 슈바이쳐가 대답 하였다. “저는 편안한 곳을 찾아 다니는게 아니라 저의 도움을 필요로 하는 곳을 찾아 다닙니다. 특등실의 사람들은 저를 필요로 하지 않습니다.”

○ 신학 연구와 사상

– 자유주의 신학자들의 그리스도론 비평

알베르트 슈바이처는 ‘예수의 생애 연구사’ (1913년작, 원제:라이마루스에서 브레데까지..)에서 자유주의 신학의 예수전들이 사실은 저자가 갖고 있던 생각과 당시 시대배경을 역사적 예수에게 투사한 것이라고 규명하여, 예수전들에서 묘사한 역사적 예수의 모습은 초기 자유주의 신학자들이 생각하던 도덕적으로 이상적인 인간 즉, 성인의 이미지일 뿐이지 역사적 예수의 진짜 모습이라고 할 수 없다고 주장했다. 슈바이처는 예수가 말한 하느님의 나라를 앞으로 오게 될 종말론적인 나라로 이해하여, 하느님의 나라를 정의와 평등이 실현되는 현실속의 나라로 이해한 자유주의 신학자들의 견해를 받아들이지 않았다. 제국 시기의 독일에서 태어난 그는, 예수를 바라보는 관점에 있어서 그의 생존 당시 일부 학문 집단을 중심으로 유행했던 역사적 관점에 기초하는 비종교적 접근 방식과 예수를 세상의 종말을 예언한 그리스도로 보는 전통적인 종교적 접근 방식에 모두 반대하였다. 간혹 슈바이처를 예수를 윤리적으로 완전한 인간으로 이해하여 사회선교에 헌신했다고 주장함으로써 자유주의 신학자로 이해하는 경향이 있으나, 이는 잘못된 이해이다. 슈바이처는 자유주의 신학자들의 그리스도론을 예수를 완전한 윤리적 인간으로 이해한 그리스도론이 투영된 것일 뿐이라고 비판하였다. 슈바이처가 이해한 예수는 하느님 나라의 도래를 기대했으나 자신의 기대대로 되지 않자 스스로 고난을 불러왔으며, 갈릴래아에서 그랬듯이 그분의 제자들에게 나를 따르라고 명령하는 분이다. 그의 신학은 철저하게 초자연을 거부한 이성주의에 근거한 신학연구였다고 평가된다.

– 보편적 윤리

슈바이처는 일생동안 현실에 근거한 보편적 도덕 윤리를 찾고자 하였으며, 또한 이것이 모든 사람에게 전파되게 하고자 노력하였다. 이러한 그의 정신은 그가 생전에 남겼던 다음과 같은 말에 잘 나타나 있다.

“연대 (compassion, 함께를 뜻하는 com과 고통을 뜻하는 passion을 더한 말. 고통받는 사람과 함께 고통받음)라는 이름의 원을 모든 생명에게로 넓히기 전까지는, 인간은 진정한 평화를 느낄 수 없다.”

(Until he extends his circle of compassion to include all living things, man will not himself find peace.)

“나는 여러분의 운명을 알지는 못 하지만, 이 한 가지만은 확실히 알고 있습니다: 여러분들 중 정말로 행복할 수 있는 사람은 오직 섬김이란 어떻게 해야 하는 것인지를 끊임없이 탐구하여 깨달은 사람일 것이라는 점입니다.”

(I don’t know what your destiny will be, but one thing I do know: the only ones among you who will be really happy are those who have sought and found how to serve.)

○ 평가

– 신학

의사이기 이전에 개신교 선교사로 아프리카에 갔으므로, 그의 봉사 활동 역시 순수한 인도주의가 아니라 종교적인 야심의 소산일 뿐이라는 비판도 들어야했다.

이는 부당한 비난이다.

슈바이처는 유럽 제국주의의 착취에 의해 아프리카가 병들어간다는 사실때문에 아프리카에서 사회선교를 했다.

또한 사회선교 일기인 ‘물과 원시림 사이에서’를 읽어보면 아프리카 주민들에게 기독교를 강요하기는 커녕, 근본주의 노선의 개신교에서 미신이라고 낮추어보던 아프리카 원주민들의 소박한 전통종교를 존중했다.

슈바이처의 사회선교는 사람들에게 개신교 신학자로서 존경받으려 하거나 개신교의 교세를 넒히려는 종교적 야심의 소산이 아니었던 것이다.

유럽에서 이미 역사적 예수와 신약성서연구로써 신학박사를 취득했으므로 굳이 사서 고생함으로써 존경을 받으려고 애쓸 이유가 없었다.

슈바이처는 자유주의 신학자라는 평가를 받았으며 그리스도교를 합리주의로써 해석함으로써 그들이 계몽주의 시대에 적응하도록 해주었다.

– 의사자격

또 슈바이처의 의사 자격에 대한 비난도 있었다. 그가 진료했던 랑바레네의 병원이며 슈바이처의 진료 실력은 한 마디로 수준 이하였지만 과대평가되었다는 주장도 있다.

물론 현대의학자들이 보기에는 슈바이처의 의료가 수준 이하였을 수도 있다.

하지만 유럽에서의 기득권 (철학자, 음악가, 루터교회 신학자)을 버리고, 아프리카에서 사회선교를 한 슈바이처의 실천을 부정할 수는 없을 것이다.

더구나 슈바이처의 자서전’나의 생애와 사상’을 읽어보면, 제1차 세계대전 때에 슈바이처가 적국인 독일사람이라서 불란서 군대에 의해 가택연금되었을 때에 현지 주민들과 백인 이민들이 진료를 받지 못해 항의했다.

○ 저서들

의사로서 유명하지만 본업은 신학박사로서 강단에 선 학자였고 동시에 프로 음악가이자 파이프오르간 전문가였다. 각각의 분야에 책을 냈다.

“아프리카 봉사에 한정한” 대표 저서로는 ‘나의 생애와 사상'(판본에 따라 노벨상 수상때의 연설문이 번역돼 있다), ‘물과 원시림 사이에서’, ‘람바레네 통신’ 등이 있다. 성장기와 병원 운영과 수술 이야기만 있지는 않고 다양한 주제로 쓴 단편이 때로는 몇 쪽, 때로는 한 챕터를 할애해 들어 있다. 책에 따라 신학적인 주제, 음악적인 주제를 다루기도 하고, 현지에 와서 다양한 백인과 흑인을 만나며 보고 듣고 생각한 것을 적어 놓았다. 적도 아프리카에서 지성인으로서 살아남기, 이상적인 선교 사업, 재정 문제, 아프리카 의료의 현실, 열강의 식민지 정부 운영 문제, 식민지의 수출과 수입, 목재 산업, 강제 노동, 흑인 사회 비평, 아프리카의 자연, 병원 반경 약 2백 km 지역에 사는 부족들과 그들의 관계 등.. 약 100년 전 서아프리카를 엿볼 수 있는 좋은 자료들이다. 그 외 사후 서한집이 국문으로 출판됐고, 철학서로는 “문화와 윤리”도 번역된 적 있다.

.나의 생애와 사상(자서전, 1931년)

.사도 바울로의 신비

.현세계의 평화문제

.바흐의 오르간 작품

.물과 원시림 사이에서(의료선교일기)

.하늘의 축복(슈바이처의 마태복음서 팔복 설교 모음. 새들녘. 2011.9)

이중 ‘하늘의 축복’, ‘물과 원시림 사이에서’, ‘나의 생애와 사상’은 한국말로 옮긴 책들이 있다.

Albert Schweitzer (2001) [German, 1906. English edition, A. & C. Black, London 1910, 1911], The Quest of the Historical Jesus; A Critical Study of Its Progress From Reimarus To Wrede, translated by Montgomery, William, Augsburg Fortress Publishers.

— (1905), J. S. Bach, Le Musicien-Poète [JS Bach, the Poet Musician] (in French), introduction by C. M. Widor, Leipzig: Breitkopf & Härtel with P. Costellot. Fulltext scan.

— (1908), J. S. Bach (in German) (enlarged ed.), Leipzig: Breitkopf & Härtel. English translation by Ernest Newman, with author’s alterations and additions, London 1911. Fulltext scans (English): Vol. 1, Vol. 2.

— (1906). Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst [German and French organbuilding and organ art] (in German). Leipzig: Breitkopf & Härtel. (first printed in Musik, vols 13 and 14, 5th year).

— (1948) [1911]. The Psychiatric Study of Jesus: Exposition and Criticism. Gloucester, Massachusetts: Peter Smith Publisher.

— (1912). Paul and His Interpreters, A Critical History. Translated by Montgomery, W. London: Adam & Charles Black.

— (1985) [1914]. The Mystery of the Kingdom of God: The Secret of Jesus’ Messiahship and Passion. Prometheus Books.

— (1922). Zwischen Wasser und Urwald [On the Edge of the Primeval Forest]. Translated by Campion, C. T. London: A. & C. Black.The Decay and the Restoration of Civilizationand Civilization and Ethics (The Philosophy of Civilization, Vols I & II of the projected but not completed four-volume work), A. & C. Black, London 1923. Material from these volumes is rearranged in a modern compilation, The Philosophy of Civilization (Prometheus Books, 1987).

— (1998) [1930, 1931], The Mysticism of Paul the Apostle, Johns Hopkins University Press.

— (1931). Mitteilungen aus Lambaréné [More from the Primeval Forest]. Translated by Campion, C. T. London: A. & C. Black.

— (1931). Aus Meinem Leben und Denken. Leipzig: Felix Meiner Verlag. translated as

— (1998) [1933]. Out of My Life and Thought: An Autobiography. Johns Hopkins University Press.

— (1935). Indian Thought and Its Development. Boston, Massachusetts: Beacon Press.

— (1938). Afrikanische Geschichten (Felix Meiner, Leipzig u. Hamburg 1938): tr. Mrs C. E. B. Russell as From My African Notebook (George Allen and Unwin, London 1938 / Henry Holt, New York 1939). Modern edition with Foreword by L. Forrow (Syracuse University Press, 2002).

— (4 November 1954). “The Problem of Peace”. The Nobel Foundation. Retrieved 18 August 2017.

— (1958). Peace or Atomic War?. New York: Henry Holt.

— & Neuenschwander, Ulrich (1968). The Kingdom of God and Primitive Christianity. New York: Seabury Press.

— (2005). Brabazon, James (ed.). Albert Schweitzer: Essential Writings. Maryknoll, NY: Orbis Books.

○ 알베르트 슈바이처의 명언

– 가장 중요한 것은 나의 내부에서 빛이 꺼지지 않도록 노력하는 일이다. 안에 빛이 있으면 스스로 밖이 빛나는 법이다.

– 나는 나무에서 잎사귀 하나라도 의미없이는 뜯지 않는다. 한포기의 들꽃도 꺾지 않는다. 벌레도 밟지 않도록 조심한다. 여름밤 램프 밑에서 일할 때 많은 벌레의 날개가 책상 위에 떨어지는 것을 보는 것보다는 차라리 창문을 닫고 무더운 공기를 호흡한다.

– 나는 살려고 하는 생명에 둘러싸인 살려고 하는 생명이다.

– 나는 살려고 하는 여러 생명 중의 하나로 이 세상에 살고 있다. 생명에 관해 생각할 때, 어떤 생명체도 나와 똑같이 살려고 하는 의지를 가지고 있다. 다른 모든 생명도 나의 생명과 같으며, 신비한 가치를 가졌고, 따라서 존중하는 의무를 느낀다. 선의 근본은 생명을 존중하고 사랑하고 보호하고 높이는 데 있으며, 악은 이와 반대로 생명을 죽이고 해치고 올바른 성장을 막는 것을 뜻한다.

– 나는 오직 한 가지 외에는 아는 것이 없다. 진실로 행복한 사람은 섬기는 법을 갈구하여 발견한 사람이다.

– 나만 이렇게 행복해도 좋은 것인가?(이 세상에는 행복한 사람보다는 불행한 사람들이 훨씬 많다는 것을 깨닫고 이런 의문을 가지게 된다.

– 나무에는 해마다 같은 열매가 달리지만 실은 그것은 매번 새로운 열매다. 마찬가지로 사색에 있어서도 모든 항구적인 가치있는 사상이 늘 새롭게 나타나지 않으면 안 된다. 그런데, 현대도 회의주의라는 열매맺지 못하는 나뭇가지에 진리의 열매를 매달고 익혀 보려고 애쓴다.

– 낙천주의자는 모든 장소에서 청신호밖에는 보지 않는 사람이다. 비관주의자는 붉은 정지신호밖에는 보지 않는 사람이다. 그러나 정말 현명한 사람이란 색맹을 말한다.

당신은 당신의 동료들을 위하여 잠시라도 시간을 할애해야 한다. 비록 작은 것이라고 해도, 당신은 남들을 위하여 어떤 것을 해야 한다. 그것은 당신에게 돈을 안겨주는 것이 아닐 수도 있다. 그러나 그것은 당신의 자존심을 강화시켜 주는 것이다.

– 독서는 단지 지식의 재료를 공급할 뿐이다. 그것을 자기의 것으로 만드는 것은 사색의 힘이다.

– 사색하는 것을 포기하는 것은 정신적 파산 선고와 같은 것이다.

– 삶을 바라보는 인간의 방식은 그의 운명을 결정한다.

– 생명의 외경(畏敬)의 윤리는 주위의 모든 사람과 그들의 운명에 관심을 가지고, 사람을 필요로 하는 사람이 있으면 인간으로서 봉사하라고 요구한다.

– 생생한 진리는 인간 사색에 의하여 산출된 것 뿐이다.

– 어린 시절의 이상주의 가운데에서 인간의 진리가 발견될 수 있으며, 어린 시절의 이상주의야말로 이 세상의 아무 것과도 바꿀 수 없는 인간의 부(富)이다.

– 우리는 모두 한데 모여 북적대며 살고 있다. 그러나 우리는 너무나 고독해서 죽어 가고 있다.

– 우리들 성인(成人)들이 청년들에게 가르쳐야 할 처세에 대한 지식은 현실을 너희들의 이상(理想)에 살아야 하며 생활에 뺏기지 않도록 하라는 것이다.

– 우리들이 언제나 소년기와 똑같은 생각을 하고 느낄 수 있도록 생애를 통해서 노력하지 않으면 안 된다는 확신은 충실한 조언과도 같이 나의 인생 항로에 힘을 주었다. 나도 세상이 성숙한 인간으로 보아주는 그런 것이 되는 것에 본능적으로 반항했다.

– 우리에게 있어서 가장 근본적인 것은 우리 자신 속에 빛을 가지려고 노력하는 것이다. 그러면 남들은 우리의 노력을 인정할 것이다. 만일 사람들이 그들 자신 속에 빛을 가진다면, 그것은 그들로부터 비쳐 나올 것이다. 그러면 우리는 서로의 얼굴을 주먹으로 때리거나, 서로의 마음을 괴롭히지 아니하고 암흑 속을 어떻게 걸어다녀야 할 지를 알게 될 것이다.

– 이상(理想)의 힘은 계산할 수가 없는 것이다. 우리는 떨어지는 물방울에서는 힘을 볼 수가 없다. 그러나 그것이 바위틈 속으로 들어가서 얼어 붙는다면 그것은 바위를 파괴시킨다. 물은 증기가 되면 가장 강한 엔진들의 피스톤을 움직인다. 이처럼 아이디어 속에는 막강한 힘이 있다.

– 이 세상에서 가장 비극적인 삶이란 살아 있는 동안 인간의 정신이 죽어 있는 삶을 이른다.

– 인간의 미래는 인간의 마음에 있다.

– 진리에 대한 의지와 마찬가지로 성실성에 대한 의지도 강하지 않으면 안 된다. 성실성에 대해 박수를 쳐줄 수 있는 시대만이 그 속에서 정신력으로 살아 움직이는 진리를 소유할 수 있다. 성실성이란 정신 생활의 기본이다. 성실성이 튼튼히 자리하는 곳에 평온이 깃든다. 평온은 성실성의 깃발이다.

– 원자력 전쟁에서는 승자가 없다. 있는 것은 패자뿐이다.

– 적십자는 어둠을 밝히는 등불입니다. 이 등불이 꺼지지 않도록 하는 것은 우리 모두의 의무입니다.

– 하나님의 영혼이 세상의 영혼을 점령하심을 믿어야 합니다. 그러나 세상에 그 기적이 일어나기 전에 우리 마음속에 먼저 일어나야 합니다.

– 한마리 곤충을 괴로움으로부터 구하는 것으로서 나는 인간이 생물에 대해서 줄곧 범하고 있는 죄의 얼마간을 격리 하는 것이다.

– 행위의 영웅이란 없다. 다만 체념과 고뇌와의 영웅이 있을 뿐이다.

○ 타인들의 평

“슈바이처, 이 초라한 세상 속에서 살고 있는 단 한 명의 위대한 인간.” _ 알베르트 아인슈타인

“우리 시대의 도덕에 가장 커다란 영향을 끼친 분.” _ 존 F. 케네디

“슈바이처 박사의 말은 특정 시대에 구애받지 않는다. 오늘날에도 유효할 뿐만 아니라 미래에도 계속 그러할 것이다.” _ 지미 카터

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부