중종공희휘문소무흠인성효대왕실록 (中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄) 또는 ‘중종실록’ (中宗實錄)

《중종공희휘문소무흠인성효대왕실록》 (中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄) 또는 《중종실록》 (中宗實錄)은 1506년 음력 9월부터 1544년 음력 12월까지 조선 중종 시대의 사실을 기록한 실록이다. 총 105권 102책으로 구성되어 있으며, 《조선왕조실록》의 일부를 이룬다. 판심제는 《중종대왕실록》 (中宗大王實錄)이다.

○ 개관

조선전기 제11대 왕 중종의 재위 기간 동안의 국정 전반에 관한 역사를 다룬 실록이다.

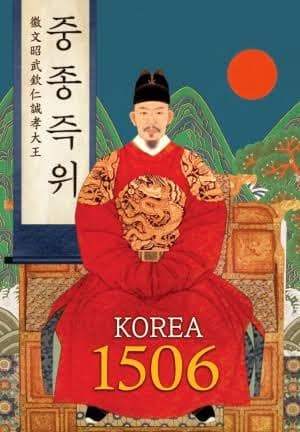

중종실록 (中宗實錄)은 조선 제11대 국왕인 중종 이역 (李懌) 재위 (1506년 ~ 1544년) 38년 3개월간의 국정 전반에 관한 역사를 기록한 조선왕조실록으로, 총 105권 102책으로 구성되어 있다.

대한민국의 국보 제151호에 해당한다. 서울대학교 규장각한국학연구원과 국가기록원에 소속된 역사기록관에서 소장하고 있다.

– 중종공희휘문소무흠인성효대왕실록 (中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄)

.대한민국의 국보 151호 조선왕조실록 (Annals of the Joseon Dynasty)

.구성: 105권 102책

.소재: 서울 관악구 서울대학교 규장각한국학연구원 / 부산 연제구 국가기록원 역사기록관

.등록: 1973년 12월 31일 국보 지정 / 1997년 10월 세계기록유산 지정

○ 내용

1506년 10월부터 1544년 12월까지 중종 재위 38년 3개월 간의 역사를 다루고 있다.

정식 이름은 ‘중종공희휘문소무흠인성효대왕실록 (中宗恭僖徽文昭武欽仁誠孝大王實錄)’이다. 105권 102책. 인본 (印本).

1545년(인종 1) 2월 대간의 건의에 따라 실록청을 설치하고 당상과 낭관을 보임해 편찬에 착수하려 했지만, 순조롭지 못하였다. 같은 해 7월 인종이 재위 8개월만에 죽음에 따라 중단되었다. 다음달, 명종이 편찬을 위해 춘추관에 행차하기도 했지만, 을사사화로 인해 이루어지지 못하였다.

그러다가 1546년(명종 1) 가을, 비로소 춘추관에 실록청을 설치하고 『인종실록』과 함께 편찬에 착수했지만, 이 역시 여러 가지 어려움이 뒤따랐다.이때 총재관 (摠裁官)으로 임명된 우의정 정순붕 (鄭順朋)이 다음해 2월에 총재관의 해임을 청하였다. 기묘사화 이후의 사실에 대한 의론 (議論)이 분분하고 시비가 그치지 않아 편찬관 사이에 의견의 대립이 심했기 때문이었다.

이후 그를 대신해 총재관에 심연원(沈連源)이 임명되었다가 다시 이기(李芑)로 바뀌게 되었다. 이런 점으로 미루어 볼 때, 편찬 과정에 우여곡절이 많았음을 알 수 있다. 이러한 과정을 거쳐 본격적으로 착수한 지 4년 만인 1550년 10월에 일단 편찬 작업이 끝났다.

다음해 3월, 『인종실록』과 함께 최종 완성을 보아 사초(史草)의 세초 (洗草)와 실록의 봉안 (奉安)이 이루어졌다.

참여한 역대 편찬관으로 감춘추관사 (監春秋館事)는 위의 3명이고, 지춘추관사 (知春秋館事)는 윤개 (尹漑) · 상진 (尙震) 등 12명, 동지춘추관사 (同知春秋館事)는 박수량 (朴守良) · 송세형 (宋世珩) 등 25명, 편수관은 심통원 (沈通源) · 원계검 (元繼儉) 등 45명, 기주관은 유잠 (柳潛) · 이영 (李瑛) 등 17명, 기사관은 정순우 (鄭純祐) · 남궁침 (南宮忱) 등 37명이었다.

『중종실록』은 편찬이 완료된 지 얼마 뒤부터 사실의 공정성이 의심되기도 하였다. 『선조실록』에 의하면, 기묘사화 및 그 이후 사실에 많은 누락이 있었다고 한다.

또, 이긍익 (李肯翊)은 『연려실기술』에서, “기묘사화 때 사관 (史官)들이 비밀 정사에 전혀 입시하지 못해 간신들의 도깨비 같은 실상을 기록하지 못했을 뿐만 아니라, 편찬도 간신들이 맡았기 때문에 당시 실상과는 많은 차이가 있다.”고 하였다.

이 실록에서는 중종이 반정으로 즉위했기 때문에 역대 실록의 기년법 (紀年法)인 유년칭원법 (踰年稱元法)을 쓰지 않고 즉위년칭원법 (卽位年稱元法)을 사용하였다. 각 권은 대개 4, 5개월 분의 사실을 수록했지만, 작은 것은 2, 3개월, 많은 것은 11개월의 사실을 수록한 것도 있다.

사론 (史論)과 세주 (細註)가 많이 수록되어 있는 점도 특징 중의 하나이다. 사론의 경우, 각 권마다 보통 10여 개, 많은 것은 35개 이상이 실려 있는데, 이는 그 이전의 실록과 큰 차이를 보이는 점이다. 내용이 기묘사화 이전에는 거의 국정 전반에 걸치고 있으나, 그 이후에 있어서는개인의 출신 성분 · 언행, 관료로서의 처신 등에 대한 포폄 (褒貶)이 대부분을 차지하고 있다. 또 같은 사실에 대한 긍정·부정의 상반된 사료가 함께 실려 있는 경우도 많다.

개인에 대한 사론도 기묘사화 이전에는 훈구대신들에 대한 비방과 사림파적 성향을 지닌 인물에 대한 칭송이 많았으나, 사화 이후에는 그 경향이 뒤바뀌었음을 보게 된다.

세주는 특이 사항, 사건의 전말, 보충 설명, 인적 사항, 용어 설명 등 간략한 것인데, 어떤 것은 사론의 형식을 띤 것도 있다. 이는 당시 정국의 이면을 잘 반영해주고 있다. 그 중 용어설명은 당시의 특이한 제도 · 방언 · 속칭 등을 이해하는 데 상당히 중요한 시사를 준다.

내용 면에 있어서는 대간의 상소와 왕의 경연 참여에 대한 기록이 대부분을 차지하고 있다.

대외 관계에 있어서는 1522년(중종 17)까지는 종계변무 (宗系辨誣)와 관련해 대명관계 (對明關係)가 많이 수록되어 있다.

그 이후에는 주로 야인· 왜인과의 관계가 많이 보이는데, 토산물 진공 (進貢)이 많았던 연산군대와는 대조적으로 변경 침입과 관련된 사실이 많이 수록되어 있다.

1920년대 이후 조선 역대왕 (태조 ∼ 철종)의 실록이 몇 차례 영인될 때, 이 실록도 함께 간행되었다. 1976년부터 1986년까지 52권의 번역본 『중종실록』을 민족문화추진회에서 출간하였고, 현재 국사편찬위원회 홈페이지에서 번역본과 원문을 공개하고 있다. (http://sillok.history.go.kr/)

참고 = 위키백과, 한국민족문화대백과사전

크리스천라이프 편집부