페르시아 황제, 크세르크세스 1세 (BC 519년? ~ BC 465년)

아버지가 그 유명한 다리우스 대제였으며 그의 어머니는 키루스 2세의 딸 아토사였으므로 결과적으로 키루스 2세의 외손자이다.

– 아케메네스 왕조 페르시아 제국의 황제

.생사: BC 519년? ~ BC 465년

.재위: BC 486 ~ BC 465년

거대한 판도를 자랑하던 아케메네스 왕조 페르시아 제국을 맡아 이집트와 바빌로니아 지방의 반란세력을 토벌하고, 아버지가 못 이룬 그리스 원정 성공을 위해 3년간 원정을 준비했다. 그 규모는 헤로도토스에 의하면 170만이라는 숫자지만 현대 추정에 의하면 대폭 감소하여 10~20만선으로 추정한다. 10만 이하라는 학설도 나왔지만 여하간 그리스보다 훨씬 많았다는 것은 확실하다. 시대적으로도, 특히 도시국가 위주인 그리스 국가들에게도 상상조차 어려운 규모였다.

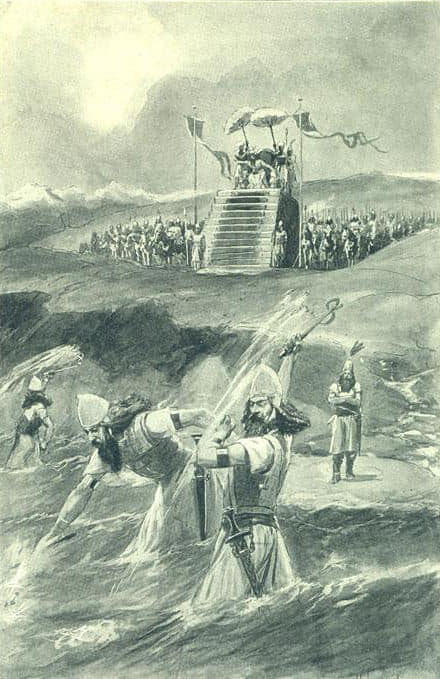

헤로도토스의 ‘역사’에 의하면, 자신을 능멸한 바다에 채찍질을 300번이나 하고, 달군 쇳덩이를 던지고, 자신의 아들을 병역에서 빼려고 한 신하의 아들을 능지처참시키거나, 병사들을 강제로 동원해 바다 위에 다리를 놓는 등 폭군으로 묘사되었다.

‘역사’ 제7권 34-35에서 바다에 300번 채찍질 해프닝의 배경은, 대군을 이끌고 헬레스폰트 해협을 건너려고 부교를 놓았는데 폭풍으로 부서지자 크세르크세스는 부교를 다시 만들라 명하는 한편, 감히 왕 중의 왕인 자신의 걸음을 멈추게 한 바다를 징벌하기 위해 채찍질을 가하라고 명령한 것이다.

한편으로 전쟁을 싫어하는 섬세한 성격이었다는 주장도 있다. 아테네를 정벌하기 위해 나선 크세르크세스와 그의 군대는 헬레스폰트 해협에 도착했다. 크세르크세스는 군대를 정렬시키고 점검할 때 갑자기 울기 시작했는데, 그 이유는 ‘이 많은 사람들이 백년 뒤에는 전부 다 죽어 없어질 것’이란 생각에 문득 서글퍼졌다고… 전쟁에서 병사들이 죽을 것이라고는 생각하지 않는 점에서 부하를 아끼는 리더의 모습을 엿볼 수도 있다. 피티오스의 아들을 반으로 쪼갠 것은 사기진작을 위해서란 이야기다. 이렇게 크세르크세르를 옹호해주는 입장에서는, 헤로도토스가 크세르크세스에게 불리한 자료만 취합했을 것이라고 주장한다. 헌데 정작 본인들은 헤로도토스의 자료 중에서 크세르크세스에게 그나마 유리하게 보일 수 있는 자료를, 최대한 유리하게 편집 및 서술하고 있다. 크세르크세스에 대한 기록이 헤로도토스 이외에는 남지 않았기 때문에, 또 딱히 새로운 시각을 찾을 수 있을 만큼 헤로도토스가 기록을 많이 남긴 것도 아니다.

BC 480년 그리스와의 전쟁을 개시하여 아테네까지 거침없이 진격하였으나 살라미스 해전의 패배와 바빌론의 반란이 결정타가 되어 2년 만에 원정을 중단하게 되었다.

이 전쟁의 여파로 페르시아는 상당한 손실을 입는데, 이 전쟁의 결과로써 페르시아는 에게해의 제해권을 완전히 상실하였고 현재 터키의 서부 해안 도시들이 아테네에게 붙어버리게 된다. 게다가 아테네는 매우 강력해졌으며 이들은 에게해의 제해권을 장악하여 페르시아에 적극적으로 군사원정을 하였는데 가령 페르시아가 해군을 재건한다는 소식을 듣자 아테네는 해군을 이끌고 터키 한복판까지 강을 거슬러와 해군을 괴멸시키기도 하였다.

또한 이집트가 반란을 일으켰고 이를 진압하긴 하였으나 뒤이어 키프로스 섬을 잃게 된다. 이로써 아테네는 제국화되었고 페르시아는 그 이후로 그리스에 대해 군사적인 영향력을 발휘하지 못하게 된다. 즉 크세르크세스의 군사원정의 실패는 마르도니우스가 이끄는 10만 병력과 천여척에 달하는 해군의 소멸이라는 직접적인 손실과 에게 해의 제해권에 이오니아 도시들 및 키프로스의 상실로 이어졌으므로 명백히 페르시아에 큰 손실이라고 할 수 있다.

비록 페르시아가 아테네를 불태운 전과가 있으나 아테네 시민들은 뒤에 곧바로 아테네 제국이나 다름없는 델로스 동맹의 맹주 역할을 하는 것으로 보아 상당수의 재산을 보전한 듯 하며 따라서 이것만으로 페르시아 전쟁의 목적을 달성한 것이라고 말하긴 힘들다. 게다가 마르도니우스는 크세르크세스에게 명백히 ‘우리가 패배했다’라고 말하였다. 즉 페르시아 측에서도 살라미스 해전때 이미 그들은 패배하였다고 생각하며 설령 그 시점에서 아직 해볼만 하다고 했다 하더라도 플라타이아 전투와 미칼레 해전에서 각각 10만 병력과 3백여 척의 전함이 궤멸퇴고서도 ‘아테네를 불살랐으니 이 전쟁의 목적을 달성했다’라고 말할 수는 없는 일이다. 더군다나 전쟁의 승리 이후 연맹 도시들한테 아테네는 중심이 되어 도시를 고대도시답지 않게 계획도시로 화려하게 재건했고, 화려한 예술품들도 함께 건축하는 것을 통해 완전히 문화 경제 학술 중심지로 거듭났다.

따라서 고대 세계에서 경천동지할 만한 대군을 일으키고도 무리할 정도로 초장기 원정, 머나먼 그리스에서 병사들 목숨을 잃고 영토와 영향력을 잃었으며, 적에게는 승리와 자신감과 번영이라는 선물을 안겨준 경우라 할 수 있다.

또한 의외로 성경에도 등장하고 있다. 성경에 등장하는 현명한 유대인 에스더의 남편이자 페르시아의 황제로 등장하는 인물이 바로 크세르크세스 대제다. 유대인을 몰살시키려다 에스더의 설득으로 그만두었다는 점 때문에 인정받기도 한다. 단, 개신교에서 주로 쓰는 성경에서는 히브리어 성경에 따라 아하수에로(Ahasuerus)라고 나오기 때문에 이 둘이 동일 인물이라는 사실을 알기 쉽지않다. 성경을 읽어보면 에스더는 그리스 원정 전쟁을 기점으로 간택되기 시작했다가 그리스 원정 실패 후에 비로소 왕비가 되는 것으로 추측된다. 전 왕비가 폐위되고 에스더가 새로 왕비가 되는데 전 왕비인 와스디를 폐한 이유가 잔치에 불렀는데 나오지 않아서다. 이에 대해서는 몇 가지 해석이 있다. 고대에 여성이 남성들의 연회에 함께 하는 것은 고급 매춘부인 경우가 대부분이어서 왕비가 모욕감을 느껴 오지 않았다는 것, 혹은 크세르크세스가 추구한 왕권 강화에 와스디가 방해를 했음을 표현한 것이라는 주장이 있다. 크세르크세스가 예의를 어겼던 왕후의 정치적 목적이 있었건 전국의 유력인사를 다 모아놓고 벌인 연회에서 왕비가 왕의 명령을 공개적으로 무시한 셈이니 크세르크세스 입장에서는 모욕이라고 여길 소지가 있는 셈이다.

페르시아로 철수한 이후에는 수도 페르세폴리스에 머무르면서 방대한 건축 사업을 벌였다. 수도에 자신만의 궁전을 세웠고 그의 보물창고도 이 때 만들어졌다. 말년에는 정치에 관심을 잃고 하렘에 빠져 정사를 내팽개치다가 BC 465년 아르타바누스 등의 신하들이 쿠데타를 일으켜 그를 암살하고 그의 아들 아르타크세르크세스 1세를 옹립했다.

보물창고를 건설한 말년의 행적 때문에 후대의 왕중왕들과 함께 호프 다이아몬드와 연관이 있다는 설도 있다.

크리스천라이프 편집부