1758년 5월 6일, 프랑스 혁명을 주도한 혁명 정치가 · 법학자 · 작가 막시밀리앵 드 로베스피에르 (Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1758 ~ 1794) 출생

막시밀리앵 프랑수아 마리 이지도르 드 로베스피에르 (프: Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, 1758년 5월 6일 ~ 1794년 7월 28일)는 프랑스의 부르봉 왕조와 프랑스 대혁명기의 정치인, 철학자, 법률가, 혁명가, 작가이다. 프랑스 혁명을 주도한 혁명 정치가로, 법학자이기도 했다. 공포정치를 행하다가 되려 테르미도르의 쿠데타로 반대파에 의해 처형당했다.

오스트리아 작가 슈테판 츠바이크는 “로베스피에르라는 인물은 수 많은 세월이 흐른 오늘날에도 여전히 비밀의 그림자로 겹겹이 싸여 있다.”고 쓴다.

– 막시밀리앵 프랑수아 마리 이지도르 드 로베스피에르 (Maximilien François Marie Isidore de Robespierre)

.출생: 1758년 5월 6일, 프랑스 왕국 아라스

.사망: 1794년 7월 28일 (36세), 프랑스 제1공화국 파리 혁명광장

.묘지: 프랑스 파리 지하납골당

.학력: 리세 루이르그랑, 파리 대학교

.정당: 자코뱅 (1789 ~ 1794), 몽테뉴 (1792 ~ 1794)

.저서: Selected Writings and Speeches, The Writings of Robespierre 등

.형제자매: 오귀스탱 드 로베스피에르, 샤를로트 드 로베스피에르 등

.종교: 이신론

* 프랑스 제1공화국의 공안위원회 위원

.임기: 1793년 7월 27일-1794년 7월 28일

* 프랑스 제1공화국의 제45대 국민공회 의장

.임기: 1794년 6월 4일 – 1794년 6월 17일

.전임: 클로드 앙투안 프리외르 뒤베르누아 / 후임: 엘리 라코스트

* 프랑스 제1공화국의 제26대 국민공회 의장

.임기: 1793년 8월 22일 – 1793년 9월 5일

.전임: 마리장 에로 드 세셸 / 후임: 자크 니콜라 비요 바렌

* 프랑스 제1공화국의 국민공회 의원

.임기: 1792년 9월 20일 – 1794년 7월 27일

* 프랑스 입헌왕국의 입헌의회 의원

.임기: 1789년 7월 9일 – 1791년 9월 30일

* 프랑스 입헌왕국의 국민의회 의원

.임기: 1789년 6월 17일 – 1789년 7월 9일

* 프랑스 왕국의 삼부회 제3부 의원

.임기: 1789년 5월 6일 – 1789년 6월 16일

.지역구: 아르투아

○ 생애 및 활동

로베스피에르는 1758년 5월 6일 프랑스 북부의 아라스(Arras)에서 태어났다.

그의 조부모 막시밀리앙 드 로베스피에르는 아라스에 변호사로 자리를 잡았으며, 그의 아버지 막시밀리앙 프랑수아 드 로베스피에르도 변호사로 일했다.

이름있는 귀족 가문은 아니었으나 그의 선조들은 중견 상인과 중견 관료를 지냈으므로 그는 자신의 이름에 항상 de라는 자를 고집하였다.

아버지 막시밀리앙 프랑수아는 1758년 양조업자의 딸인 자클린 마르그리트 카로와 결혼을 했다.

막시밀리앙은 4형제 중 맏이로, 혼외로 태어났으며, 그의 부모는 이 사실을 숨기기 위해 결혼을 서둘렀으며, 그의 부모의 결혼을 반대하던 그의 조부 막시밀리앵은 참석하지 않았다.

1764년 어머니 로베스피에르 부인이 난산으로 사망하였다. 당시 막시밀리앙은 6살, 동생인 오귀스탱은 1살이었다. 홀로 된 아버지는 1777년 뮌헨에서 사망할 때까지 재혼을 하지 않고, 유럽 각지를 떠돌았다. 홀로 남은 아이들은 외가집으로 보내졌다.

아버지가 집을 나간 뒤 그는 동생들, 여동생들과 함께 외할아버지 손에서 성장하였다. 막시밀리앙은 8살 때 아라스의 콜레주 (Collège, 중학교)에 입학했고, 이미 읽고 쓸 줄 알고 있었다.[5] 1765년 아라스의 오라토리오회 학교에 입학하였다. 1769년 그는 오라토리오회 학교를 졸업하였다.

파리의 르그랑 학원 (Lycée Louis-le-Grand)에서 수학한 후 1781년 아라스에서 변호사를 개업하여 변호사로 활동했고, 루이 16세 및 마리 앙투아네트 등 왕실에 반대하는 운동을 벌였다.

1789년 시민층의 지지를 받아 3부회 의원에 피선되고, 국민 의회에서는 제한 선거의 철폐, 봉건제 폐지, 영주 (領主)와 귀족이 사사로이 탈취한 토지반환 운동 등을 주관하였다.

자코뱅 당의 창당에 참여했고 후에 당내 급진파의 지도자로 활약했다.

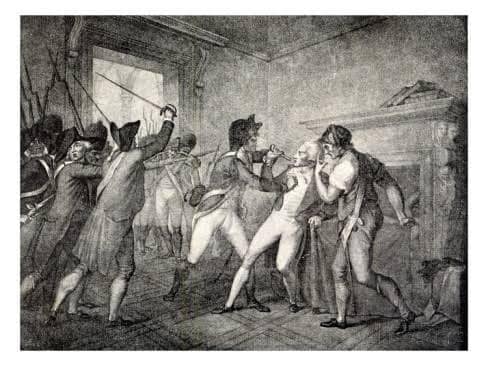

프랑스 대혁명 후 1793년 공안위원회 (公安委員會)를 장악했으나 1794년 테르미도르 반동 때 축출되어 처형당했다.

18세기 계몽 철학가 루소와 몽테스키외의 이상을 목표로 한 자코뱅 클럽 몽테뉴파 (산악파)의 유능한 지도자로, 좌익 부르주아 계층의 신념을 가졌다. 그의 굴하지 않는 고집, 도덕적 청렴성, 혁명적 관점은 “l’Incorruptible (The Incorruptible)” 이라는 별명을 얻게 하였다.

사실상 독재자로서 프랑스를 지배했고 숙청을 통한 공포 정치로 많은 반대파를 단두대에 보냈기 때문에 “루소의 피로 물든 손”이라고 칭했다. 그러나 조제프 푸셰에게 축출되어 결국 자신도 1794년 단두대의 희생양이 된다.

○ 사후

집권한 지롱드 파는 자신이 살해한 로베스피에르를 두고서 공포의 대상, 학살자, 독재자라고 비판하고 부정하였다.

후에 나폴레옹이 집권하고서도 복권되지 않았고, 이후 루이 18세, 샤를 10세 치하의 군주정하에서 로베스피에르는 계속 비판받았다.

필리프 에칼리테라고 부르던 시민파 출신 군주인 루이 필리프 조차도 그를 탐탁치 않게 여겨서 언급을 꺼렸다.

로베스피에르는 20세기 이후에 재조명하는 의견들이 생겨났다.

로베스피에르가 죽은 뒤 그의 명성은 무자비하게 공격 받았으며 그가 쓴 논문과 저서들은 전량 압수되어 소각되었다.

일부 국외로 망명한 로베스피에르 추종자들에 의해 몇편의 단편 저술과 단편 논설이 전한다.

이후 프랑스 내에서도 그는 왕당파와 나폴레옹파에 의해서는 피에 굶주린 야수가 아니면 편협한 독재자로 묘사되었고, 반대로 급진주의자들 내에서는 소심한 부르주아 내지는 현실감각이 결여된 고집불통의 고지식한 원칙주의자로 묘사되었다.

로베스피에르의 사치스럽지 않고 탐욕스럽지 않았으며 금주 · 금연 등 절제적인 삶은 이상주의자, 혁명가들에게 영감을 주었다.

특히 이오시프 스탈린, 모택동, 호치민, 피델 카스트로 등은 그를 이상적인 혁명가의 모범으로 규정하였으나 이들 모두 공산독재자라는 심각한 결함이 있다.

○ 사상과 신념

로베스피에르의 사상은 기회의 평등 보장, 경제 통제, 노예제 폐지, 식민주의 반대 등이 있다. 그의 사상 중 일부는 프랑스 혁명 초기에 실제 실시되기도 하였으나, 수많은 전쟁과 테르미도르의 반동으로 인해 거의 대부분 실현되지 못 했다.

– 경제 활동에 대한 통제

로베스피에르는 경제에 대한 광범위한 통제만이 경제 영역에 있어서 공화주의의 이상을 수호할 수 있는 유일한 방법이라고 여겼다. 그는 사유 재산의 권리를 인정하였지만, 도가 지나친 일정 수준의 재산 축적은 다수의 인민을 고통스럽게 하고, 소유자의 도덕성을 파괴하기에 제한되어야 한다고 보았다. 동시에 상품의 가격 결정, 생산물 유통, 무역 활동, 산업 기술 연구는 국가가 주도해야 한다는 ‘통제주의 경제관’을 갖고 있었다. 생산 수단과 토지에 대한 전면적인 국유화는 주장하지 않았기에 로베스피에르의 경제관을 사회주의 경제관이라고 하기는 어려우나, 부분적인 점에서는 오히려 사회주의적인 사고가 보이기도 하였다. 특히 그는 모든 생필품과 식량을 전 (全) 인민이 똑같이 분배받아야 한다고 주장했으며, 이러한 분배가 풍족히 이뤄지기만 한다면 그 누구도 재산 축적에 연연하지 않을 것이며, 프랑스인이 도덕성을 추구하는 삶을 살 수 있을 것이라고 하였다.

1793년 4월 21일에 그가 작성한 인권 초안 10조, 11조, 13조를 보면, 산악파의 지도자인 로베스피에르가 재산 소유권과 노동권에 대해 어떤 입장이었는지 알 수 있다.

.제10조 소유권은 다른 모든 권리와 마찬가지로 타인의 권리를 존중할 의무에 의해 제한된다.

.제11조 소유권은 우리 동포들의 안전, 자유, 생존, 재산을 해칠 수 없다.

.제13조 사회는 구성원들에게 일자리를 제공하든가, 일할 수 없는 사람들에게는 생존 수단을 확보해줌으로써, 모든 사회 구성원들의 생계를 마련해주어야 한다.

– 기회의 평등권 보장

그는 왕족과 귀족, 사제 계층이 부와 권력을 독점하는 현상을 반대하였으며, 모든 이들에게 평등한 기회를 부여해야 한다고 주장했다. 그는 동시에 루소의 사회 계약 원리에 따른 법치는 덕치이며, 현실적 조건에 의해 제한되는 실정법적 법치가 덕치와 합일되어야 한다고 주장하였다. 그는 이를 통하여 통치가 진행되어야 함을 강조하였기에 경미한 범죄는 두 번까지 용서해야 한다고 보았다. 로베스피에르는 왕족과 귀족 계층을 대신해 부르주아 층이 사회의 기득권자가 되는 것, 기득권을 손에 쥔 부르주아와 중소 지식계층이 왕족, 성직자 이상으로 신분제도를 교묘하게 만들리라는 것, 군사 쿠데타의 가능성 등을 염려하였다.

로베스피에르는 신분 차별, 흑인 노예 석방과 시민권 부여 또는 아프리카로의 복귀 등은 언젠가는 발생할 필연적인 일이라고 내다보았다. 그는 기득권의 고착, 극단적인 부의 불평등을 줄이고, 기회와 실력에 따른 공정한 경쟁 시스템, 평균 수준의 학력과 지적 능력을 가진 시민들의 수를 늘리며 모든 사람에게 직장과 교육을 보장해주어야 한다고 생각했다. 그는 지역, 출신 학교, 직업으로 사람의 귀천을 나누는 사람을 심하게 경멸하였다.

그러나 그는 당대 대다수의 계몽주의 사상가들과 다르지 않게, 여성을 남성과 짐승의 중간적 존재라고 보고 있었으며, 여성 참정권에 대해서는 무관심한 편이었다.

– 노예제와 식민주의 반대

로베스피에르는 노예제를 반대했으며, 유색인종과 유대인의 자유를 옹호하였다. 동시에 그는 프랑스인에 대한 자유와 평등 원리가 지켜져야 하는 동시에 식민지 대중의 자유와 평등도 비슷하게 지켜져야 한다고 보았다. 만약 프랑스인이 오로지 자국에게만 자유와 평등이 있으며, 식민지 군중에게는 자유와 평등이 없다고 한다면, 이는 궤변이며, 논리적 오류에 빠지게 될 것이란 게 로베스피에르의 주된 논점이었다. 게다가 식민지배는 해당 식민지 군중의 풍습과 자유에 대한 예속을 전제로 하는 것이기에 결국 그는 프랑스 혁명이 완성된다면, 프랑스가 가진 식민지도 사라질 수밖에 없을 것이며 이는 공정한 것이라고 하였다. 로베스피에르는 한 민족에 대한 전쟁을 주장하거나 실행하는 자는 극악한 살인 선동 및 살인 행위자와 유사하기에 법에 따라 기소되어야 한다고 주장하기도 하였다.

– 이신론

로베스피에르는 신을 한낱 인격신으로 이해하고 있는 그리스도교와 미신적인 신앙 둘 다 비판하였으며, 신을 전체 우주의 원리를 관통하는 일자 (一者) 자체라고 여겼다. 이러한 이유로 그는 완고한 무신론자이자 기계론적 유물주의자인 자크 르네 에베르와 갈등하였다.

1793년 5월 로베스피에르는 국민공회에 제출한 한 보고서에서 이성신 (理性神)의 존재와 영혼의 불멸성을 긍정하였다. 로베스피에르는 기존의 그리스도교의 저급성이 프랑스 군중의 도덕성을 파괴하였다고 비판하였고, 기존 종교를 대체하여 점차 혁명 세력과 국민들을 하나의 시민종교, 그리고 절대적 존재에 대한 신앙심으로 단결시키려 하였다. 1793년 6월 8일 국민공회 의장으로서 그가 튈르리 공원에서 최고 존재를 기리는 제전을 벌였는데, 이는 그의 적들에게 그를 공격할 또다른 무기를 제공한 셈이 된다. 가톨릭, 개신교 신자들에게는 새로운 종교를 창설하려 한다고 비판을 받았고, 무신론자들에게는 종교세력과 야합하려 한다는 비판이 가해졌다.

○ 평가

헌신적이고 청렴한 정치인, 민중의 처지에서 진심으로 개혁하려 한 개혁자, 혁명가, 공화주의자였다는 시각과 독재자, 피에 굶주린 야수라는 시각이 공존한다.

결과부터 보자면 프랑스 혁명이라는 죽을 쒀서 나폴레옹 보나파르트라는 개에게 준 꼴로 막시밀리앵 드 로베스피에르의 혁명은 아무 의미가 없는 혁명이며 그저 프랑스의 왕조를 부르봉 왕가에서 보나파르트 왕가로 바꾸기만 했을 뿐인 혁명이었다. 막시밀리앵 드 로베스피에르의 혁명에서는 그 본인조차 수혜자가 되지 못했으며 그 혁명의 유일한 수혜자는 나폴레옹 보나파르트뿐이었다.

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부