1451년 2월 3일, 오스만 제국의 제7대 술탄으로 처음 ‘카이사르’와 ‘칼리프’ 칭호를 쓴 메흐메트 2세 (Tughra of Mehmed II, 1432 ~ 1481) 2차 재위 시작

메흐메트 2세 (Tughra of Mehmed II, 터: II. Mehmet, 1432년 3월 30일 ~ 1481년 5월 3일)는 오스만 제국의 제7대 술탄이자 자칭 로마 제국의 황제. 제국 최고의 정복군주이며 특히 동로마 제국과 그 수도 콘스탄티노플 (오늘날의 이스탄불)을 정복하여 ‘정복자’라는 별명을 가지고 있다. 처음으로 ‘카이사르’와 ‘칼리프’의 칭호를 쓴 인물이다.

1444년부터 1446년까지 짧은 기간 통치하다가 퇴위되고 1451년부터 다시 즉위하여 1481년에 죽을 때까지 집권하였다.

그는 젊은 나이에 콘스탄티노폴리스를 함락하고 동로마 제국을 멸망시켰으며 오스만 제국의 판도를 대폭으로 넓혀 ‘정복자(Fatih)’란 별명으로 불렸다.

몇몇 튀르크계 귀족 가문들이 운영하던 왕국 ‘오스만 튀르크’를 다문화, 다민족 전제군주국 ‘오스만 제국’으로 발전시킨 인물이다.

– 메흐메트 2세 (Tughra of Mehmed II)

.휘: 메흐메드 빈 무라드 (Mehmed bin Murad)

.별칭: 승리의 아버지, 정복자

.출생: 1432년 3월 30일, 오스만 술탄국 루멜리아 에야레트 에디르네

.사망: 1481년 5월 3일 (49세), 오스만 제국 게브제 인근 휭카르차이으르

.매장지: 터키 이스탄불 파티흐 모스크

.가문: 오스만 왕조

.부모: 부) 무라트 2세, 모) 휘마 하툰

.배우자: 귈바하르 하툰, 귈샤흐 하툰, 시티샤흐 하툰, 치체크 하툰, 하티제 하툰

.자녀: 바예지드 2세, 술탄 젬, 셰흐자데 무스타파, 게브헤르한 하툰

.종교: 수니파

*제7대 오스만 술탄 (파디샤)

.재위: 1444년 8월 4일~1446년 9월 (1차), 1451년 2월 3일~1481년 5월 3일 (2차)

.전임: 무라트 2세 (1차), 무라트 2세 (2차) / 후임: 무라트 2세 (1차), 바예지드 2세 (2차)

○ 생애 및 활동

– 초창기

메흐메트 2세는 1432년 3월 30일 당시 오스만 제국의 수도인 에디르네에서 술탄 무라트 2세의 셋째 아들로 태어났다. 어머니는 당시 세르비아의 흄 지방 (현재의 보스니아 헤르체고비나) 출신의 그리스도인 노예로 알려져 있다. 태어난 지 2년 만에 메흐메트는 맏형이 총독으로 있던 소아시아의 도시 아마시아로 옮겨갔다. 3년 뒤 메흐메트가 다섯 살이 되었을 때 맏형이 죽자 그의 뒤를 이어 아마시아의 총독에 임명되었다. 나중에 둘째형이 아마시아 총독으로, 메흐메트는 마니사 총독으로 바뀌었다. 1443년 둘째형이 죽자 메흐메트는 술탄의 계승자가 되었고 다음해 아버지 무라트 2세는 아나톨리아의 카라만 연합군과 평화협정을 맺고나서 돌연 은퇴를 선언하고 12살의 메흐메트에게 술탄의 지위를 넘겨주고 남부 아나톨리아도 돌아가서 은둔했다.

할릴 파샤는 무라트가 다시 돌아와 헝가리군과 싸워주길 바랐는데 무라트는 처음에는 거절했다. 무라트 때에 재상으로 유임한 할릴 파샤는 결국 이런 편지를 아버지에게 썼다고 한다.

“당신이 술탄이시거든, 돌아와 당신의 군대를 이끌어주소서. 만약 내가 술탄이라면 지금 당신에게 술탄으로서 명령하노니, 돌아와 나의 군대를 이끌어주시오.”

결국 무라트는 전장으로 돌아와 1444년 바르나 전투에서 대승을 거두게 되고 2년 후 아들 메흐메트를 퇴위시키고 다시 술탄에 복귀한다. 그러한 무라트 복귀의 배후에는 재상 할릴 파샤가 있었다고 하는데 그와 메흐메트는 서로 반목했다고 전해지며 나중에 할릴 파샤는 메흐메트가 다시 정권을 잡고 콘스탄티노폴리스를 공격할 때 동로마 측으로부터 뇌물을 받은 죄로 처형당했다.

퇴위당한 메흐메트는 수도에서 멀리 떨어진 마니사에 머물면서 남색과 여색을 불문하고 난행에 젖어 지내는 것으로 이름을 날렸다고 한다.

– 동로마 제국 정복

1451년 아버지 무라트가 죽자, 그는 다른 형제들을 죽이고 정식으로 다시 술탄에 즉위했다. 두 번째로 치세를 시작하면서 아나톨리아 내륙부에 있던 카라만 제후국을 격파하고, 1452년 귀환하던 도중 보스포루스 해협에 루멜리 히사르 (Rumelihisari, ‘유럽의 성’)라는 요새를 건설하고 동로마 제국을 압박했다.

1453년 재상 할릴 파샤의 반대를 물리치고 출병한 그는 콘스탄티노플을 공략하여 동로마 제국을 멸망시켜 역사의 무대에서 끌어내렸다. 제국을 정복한 이후 그는 다시 아나톨리아와 발칸 반도에 남아있던 비잔틴계 제후국들을 차례차례 정복하기 시작하였는데, 1460년 펠로폰네소스의 모레아, 1461년에는 아나톨리아 북서부에 있던 200년간 존속하던 비잔틴계 국가 트라페주스 제국을 차례로 멸망시켰다.

콘스탄티노플 정복 이후 메흐메트는 자신이 새로운 로마 제국의 황제로 자처하고 나섰다. 330년 로마 제국의 수도가 로마에서 콘스탄티노플로 바뀌었고 동로마 제국이 로마 제국을 계승하였기 때문에 이를 점령한 자신에게 로마 황제의 권한이 있다는 것이다. 그러나 이미 800년에 샤를마뉴가 교황 레오 3세로부터 서로마 제국의 황제로 임명된 데다가, 동프랑크 왕 오토 1세는 교황으로부터 신성로마제국의 황제로 임명되었으며,모스크바 대공국이 스스로를 제3의 로마로 선언하면서 러시아 제국으로 승격하였기 때문에 메흐메트의 주장은 빛을 잃게 된다 (이것은 러시아가 동로마의 마지막 공주와 결혼한 것과 동로마의 동방정교를 계승한 것을 근거로 선언한 것이다).

– 아시아와 유럽의 정복

발칸반도에서는 베네치아 공화국 등 유럽의 여러 나라와 싸워 펠로폰네소스 반도와 세르비아를 정복했다. 이후 그의 관심은 아나톨리아 지방으로 쏠렸다. 아나톨리아에서는 룸 셀주크 왕조의 해체 이래 각지에 할거한 여러 제후국을 정복하고 현재의 터키 공화국의 국토라 할 수 있는 아나톨리아 전부를 손안에 넣었다.

1475년에는 크림 반도에 할거하던 몽골 제국의 후예국가인 크리미아 칸국을 복속시키고 흑해를 오스만 제국의 바다로 만들었다. 30년에 걸친 두 번의 치세에 이르러 메흐메트 2세는 콘스탄티노폴리스와 발칸 반도의 여러 왕국, 아나톨리아의 튀르크계 여러 세력을 정복해 오스만 제국의 세력을 급속도로 확대시켰다. 이로 인해 오스만 왕조는 제국이라 불릴 수 있는 내실을 획득할 수 있었다.

콘스탄티노폴 함락에 성공한후 메흐메트는 자신이 로마 제국 황제의 계승자라고 믿었다. 그래서 1480년 이탈리아 반도를 침공하여 오트란토 (Otranto)를 점령하여 주민들을 학살했다. 그는 이곳을 거점으로 삼아 이탈리아를 점령한후 로마 제국을 재건하려 했다. 그러나 알바니아에서 반란이 발생한데다가 오스만 군은 유럽의 강력한 저항에 봉착했다. 이와달리 발칸 지방에서는 작은 군주국을 제압하는 데 성공하여 오스만 제국의 세력을 발칸지방으로 확대하고 베오그라드까지 진출했다. 이후 1481년 이집트 원정을 나섰다가 사망했다. 그가 사망하자 오스만군은 이탈리아 반도에서 퇴각하였다.

– 내정

내정면에서는 수도를 종래의 에디르네에서 새롭게 정복한 콘스탄티노폴리스로 옮기고 그곳에 무슬림을 대거 불러모아 살게 하면서 동로마 제국 시대부터 살아왔던 동방 정교회 교도와 서방으로부터 온 가톨릭교도, 아르메니아 정교도나 유대인도 살게 했고, 모스크와 상업시설 등의 인프라를 건설해 이스탄불이란 새로운 이름으로 붙여진 이 도시를 부활시키는 데 심혈을 기울였다. 또한 관습법이나 법령을 집대성한 ‘카눈나메’라 불리는 법전을 편찬하고, 카프쿠르라 불리는 자식같은 군인관료를 재상이나 주지사 등의 고관으로 임용하면서 오스만 제국의 중앙집권적인 통치기구를 정비했다.

– 사망, 1481

1481년 아시아로 건너가 이집트 원정을 꾀했다고 했는데 너무 무리를 해서였는지 그해 49세의 나이로 사망했다.

그가 죽자 제위 계승 전쟁에 들어갈 위기에 빠진 오스만 군대는 대부분 제국 영토로 철수했고, 유럽인-특히 이탈리아인들은 성당의 종을 울리고 축제를 열면서 기뻐했는데 교황도, 로마에 머물고 있던 각국 사절들을 빠짐없이 초대하여 사흘 동안 먹고 마셨다고 한다. 얼마나 메흐메트 2세가 유럽인들에게 공포의 존재로 군림했는지 알 수 있는 대목이다.

– 사후의 정복과정

후임 술탄인 셀림 1세 (재위 1512 ~ 1520), 쉴레이만 1세 (재위 1520 ~ 1566) 때엔 오스만의 영역이 헝가리 전역과 폴란드 남부, 그리고 알제리와 예멘 및 아제르바이잔에까지 이르지만, 1571년 레판토 해전에서 패배함으로서 바다에서의 정복 활동은 사실상 끝을 맺었고, 1683년의 제2차 빈 포위와 그후 1699년까지 이어진 대 (大) 튀르크 전쟁 (Great Turkish War)에서 패하면서 육지에서부터 유럽 지역으로 세를 넓히려는 시도도 막을 내리게 된다. 하지만 레판토로부터 백년 전인 메흐메트 2세 때에는, 이런 쇠퇴는 생각할 수 없었다.

○ 군주평

메흐메트 2세 자신은 페르시아어로 시를 짓고, 아라비아어로 풀이할 정도로 경건하고 교양있는 무슬림이었으나, 동시에 전통적인 이슬람 문화만을 고집하는 마음을 갖지 않아 이탈리아의 인문주의자와 예술가를 모았고, 자신의 초상화를 베네치아 출신의 화가 젠틸레 벨리니에게 그리게 하는 등 고전적인 이슬람 국가의 이미지에 머물지 않고 세계적인 제국의 군주로써 군림했다.

상기한 기록만 보면 정복전이 승리 일색이지만, 1480년에 이탈리아 공격의 사전작업이었던 로도스 섬 공략을 비롯해 패한 적도 많다. 1456년 (25살)에는 헝가리의 명장 후녀디 야노시 (50세)에게 대패하여 라이벌 헝가리가 차지한 베오그라드를 점령하는 데도 실패했으며 이 전투 여파는 패배에 충격을 받은 메흐메트 2세가 음독자살을 시도할 정도였다. 1479년 (48세)의 브레드필드 전투 (또는 케니에르메즈 전투)에 이르기까지 몇 차례 헝가리를 공격했으나 줄줄이 실패했다. 왈라키아 공국도 블라드 가시공에게 유격전술과 기습을 당해 크게 패하고 나서야 물자 공세와 블라드의 동생 라두를 장군으로 보내면서 손에 넣을 수 있었다. 몰다비아 공국을 공격했다가 슈테판 3세에게 승리는 했으나 큰 타격을 입어 결국 차지하지 못하기도 했다. 알바니아 공략도 10년 이상이나 계속된 알바니아인들의 유격전에 골치를 앓았다.

하지만 오스만 제국이 워낙에 떠오르는 강국이라서, 결국 저 지역들은 전부 오스만의 손에 들어가게 된다. 왈라키아 공국 (1462, 31세)은 메흐메트 2세 당대에, 로도스 섬과 헝가리 왕국은 쉴레이만 1세 때에 함락되었다. 몰다비아와의 전쟁은 아들 바예지트 2세가 1484년 몰다비아 공국을 복속시키는 것으로 마무리 짓는다. 알바니아의 경우도 스칸데르베그가 사망한 뒤에는 오스만 제국을 막을 상대가 없었다.

실제 정복한 영토는 셀림 1세나 쉴레이만 1세 시대보다는 작으나 후대 술탄들이 3대륙으로 뻗어나갈 수 있게 확고한 세력을 갖추었다는 점에서 의의가 있을 것이다. 당시만해도 그저 강력한 군대를 기반으로 한 지역강국 정도 위상의 오스만 베이국을 동지중해 전체의 패권국으로 발돋움하게 한 기틀을 마련한 명군으로서 쉴레이만 1세와 함께 술탄들 중 가장 유명한 군주이다. 만약 그가 콘스탄티노폴리스를 함락하지 못하고 아나톨리아 반도에서의 패권에 만족했다면 오늘날 그리스와 터키의 혈통적, 문화적 공통점은 실제 역사보다 많이 줄어들었을 것이다.

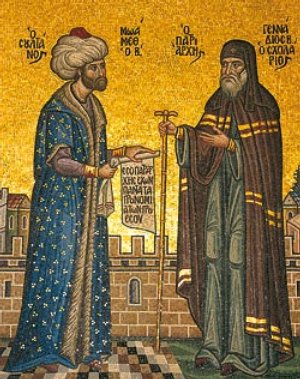

다른 민족에 비해 동방정교회 신자들과 정교문화에 대해 많은 우대를 해줬던 메흐메트 2세는 일반적인 이슬람 군주의 이미지와는 다르게 문화에 대해 관용적인 자세를 가지고 있어 이탈리아의 많은 예술가들을 우대하고 자신의 초상화를 그리게도 하였다. 정교도에 대한 우대는 콘스탄티노폴리스가 빠르게 수도로서 기능하길 원했기 때문이기도 하다. 예전에 동로마 황제가 하던 총대주교 임명은 자기가 하고 십자가 휘장도 직접 하사했다. 또한 동방 정교회, 유대교 등을 보호하기 위한 일종의 사회 공동체인 밀레트 제도 (Millet Sistemi)를 창설하기도 했는데, 이후 이 제도는 오스만 제국이 멸망할 때까지 형식상으로나마 존속했다. 여담이지만 위 사진속의 이콘 같은 기법으로 그려진 그림은 메흐메트 2세가 콘스탄티노폴리스 정복 직후 친 오스만파 주교였던 옌나디오스를 콘스탄티노폴리스 총대주교로 임명하는 모습을 담고 있다. 동로마 시절의 글씨체로 각각 Ο σουλτανος Μωάνεθος Β’ (술탄 메흐메트 2세), Ο πατριάρχης Γεννάδιος Β’ ο Σχολάριος (총대주교 옌나디오스 2세 스홀라리오스)라고 쓰여있으며 메흐메트 2세의 손에는 총대주교 임명장이 들려있다.

“메흐메트 2세는 26세의 청년으로, 건장하고, 키는 중간보다 크며, 무기에 정통하고, 덕망이 있어 보이기보다는 무섭다. 거의 웃는 일이 없으며, 매우 신중하고, 대단히 너그러우며, 계획을 고집스럽게 추진하고, 일을 할 때는 용감하다. 또한 그는 마케도니아의 알렉산더 대왕만큼이나 열렬히 명성을 추구한다. 그는 매일 ‘안코나의 치리아코’라고 불리는 친구와 또 다른 이탈리아인에게 로마와 다른 역사적인 저작들을 읽게끔 했다. … 그는 튀르크어, 그리스어, 슬라브어 등 3개 국어를 한다. … 그는 아주 많은 수고를 들여서 이탈리아 지도를 익혔고 … 교황과 황제의 의자가 어디에 놓여 있는지, 그리고 유럽에는 얼마나 많은 나라들이 있는지 공부했다. 그는 국가와 주가 그려진 유럽 지도를 가지고 있었다. 지배하려는 욕구로 가득 찬 메흐메트는 세계 지도와 군사 문제들에 특히 큰 관심을 가지고 열정적으로 공부했다. 그는 기민하게 상황을 탐구하는 사람이었다. 우리 기독교도들이 다루어야 하는 건 그런 사람이다. 오늘날 그는 말한다. 시대가 변했다고. 그리고 그는 이전 시대에 서구인들이 동방으로 진출했듯이, 동쪽에서 서쪽으로 진출하겠다고 선언했다. 그는 말한다. 세상에는 반드시 하나의 제국, 하나의 신앙, 하나의 군주만 존재해야 한다고.” _ 베네치아 공화국 외교관 지아코모 드 랑구시의 보고서에서.

“그가 무슨 생각을 하고 있는지 아는 사람은 아무도 없었다. 그는 결코 사랑 받으려고 하지 않았다. 인기에도 연연하지 않았다. 하지만 그는 자신이 지닌 지성, 에너지, 단호함으로 존경을 받았다. 그를 아는 사람이라면 어느 누구도 그가 한번 하겠다고 마음먹은 일을 포기하리라고는 생각하지 않았다. 그중에서도 가장 중요한 과업은 콘스탄티노폴리스 정복이었다.” _ 스티븐 런치만 (Sir James Cochran Stevenson Runciman), ‘1453 콘스탄티노플 최후의 날’

“르네상스 시대에 잔인하고 비뚤어진 괴물로 묘사됐던 이 인물은 모순 덩어리였다. 그는 영악하고 용감하고 매우 충동적이었다. 엄청난 속임수를 쓸 수 있었고, 폭군처럼 잔인했으며, 갑작스레 친절한 행동을 보이기도 했다. 그는 변덕스러워 종잡을 수가 없었으며, 가까운 관계를 맺지 않으려고 하는 양성애자였고, 모욕을 결코 용서하지 않았다. 그러나 그는 바탕이 독실해 사랑을 받게 됐다. 그의 어른스러운 성격의 핵심적인 특징들은 이미 마련돼 있었다. 학자이기도 했던 후대의 폭군, 페르시아의 시와 조경을 좋아한 집착 강한 군사 전략가, 너무도 미신을 좋아해 군사적 결정을 확인하기 위해 궁정 점성술사에게 의존했던 병참 업무 및 실무 계획 전문가, 무슬림이 아닌 신민들에게 관대하고 외국인 무리와 이단 종교 사상가들을 반겼던 이슬람 전사.” _ 로저 크롤리 (Roger Crowley), ‘비잔티움 제국 최후의 날’

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부