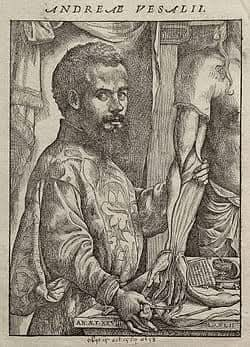

1514년 12월 31일, 벨기에의 의학자•근대 해부학의 창시자 안드레아스 베살리우스 (Andreas Vesalius, 1514 ~ 1564) 출생

안드레아스 베살리우스 (Andreas Vesalius, 1514년 12월 31일 ~ 1564년 10월 15일)는 벨기에의 의학자로 근대 해부학의 창시자이다.

– 안드레아스 베살리우스 (Andreas Vesalius)

.출생: 1514년 12월 31일, 벨기에 브뤼셀

.사망: 1564년 10월 15일, 그리스 자킨토스

.국적: 벨기에

.부모: 이사벨 크랩, 앤더스 반 베셀

.자녀: 안나 베살리우스

.영향을 준 인물: 갈레노스, 젬마 프리시우스, 요한 밥티스타 몬타누스

그는 파리에서 공부하고 후에 이탈리아에서 해부학의 학파를 일으켰다.

베살리우스 덕분에 그 당시까지 천하게 취급받던 외과의사의 지위가 내과의사만큼 향상되고, 그간의 질병관을 깨며 새로운 해부병리학을 탄생시키기에 이른다.

○ 생애 및 활동

안드레아스 베살리우스 (Andreas Vesalius)는 1514년 12월 31일, 벨기에 브뤼셀에서 출생했다.

1528년에 루벤대학에 입학하여 수학하다 1532년에 왕실 약제사였던 아버지가 카를 5세의 시종(valet de chambre)이 되면서 파리에 대학을 다니기로 결정한다.

1533년~1536년까지는 파리 대학교 의학부를 다녔는데 이 기간 동안 실비우스(Jacques Dubois, Jacobus Sylvius), 장 페르넬(Jean Fernel)밑에서 수학했다. 이 동안 동물 사체를 해부할 기회를 제법 가지게 되었고, 종종 성 이노센트 공동묘지(Saints Innocents Cemetery)에서 사람의 뼈를 연구할 수 있었다.

1534년 의사로 종군하여 인체를 해부할 수 있는 좋은 기회를 얻어 새로운 지식을 얻은 뒤 이탈리아 파도바 대학 교수가 되었다.

당시의 해부학이 갈레노스의 해부학에만 따르는 것에 반대하여 많은 동물을 해부하고, 인골을 모아 해부학의 방법을 근본적으로 고쳤다. 동시에 그때까지 믿어 왔던 갈레노스의 해부학이 동물을 해부한 것을 사람의 몸에 옮긴 것임을 밝혔다.

1539년에 파도바의 한 판사가 베살리우스가 하는 일에 관심을 가지게 되고 처형된 범죄자의 시체를 해부할 수 있게 해주었다. 이때 그는 세세한 해부도면을 제작해냈다.

1541년에 볼로냐에 있는 동안 베살리우스는 그동안 자신이 배워왔던 갈레노스의 해부가 사실은 사람을 해부해서 알아낸 것보다는 원숭이등과 같은 동물을 해부해서 그것을 기본으로 하여 짜맞춰낸 것이란 것을 발견했다. 물론 기존까지 보수적인 입장에 있던 이들은 베살리우스의 연구결과를 신용치 않았다. 이때부터 베살리우스는 본격적으로 자신의 저술할 책을 써내기 시작한다.

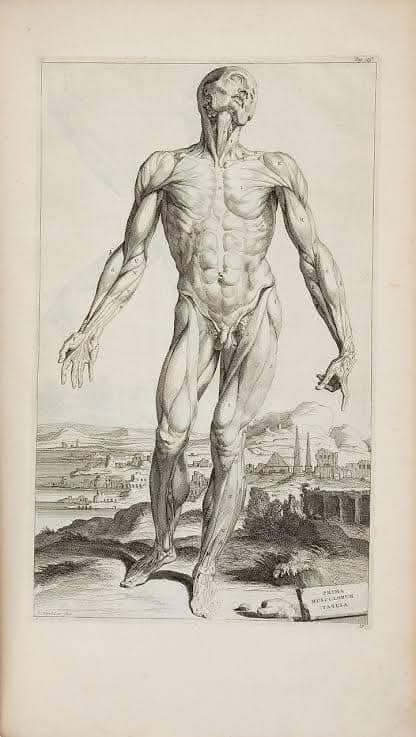

그는 시체 해부를 꺼려하던 당시에, 실제로 인체를 해부하여 1543년 스위스 바젤에서〈인체 해부학 대계 (De humani corpois fabrica libri septem, 약칭 인체의 구조 [Fabrica])〉라는 책을 내어 새로운 해부학을 세워 놓았다.

또한 이 책은 해부학뿐만 아니라 의학 전반에 걸쳐 큰 자극을 주어 많은 우수한 의학자를 배출한 명저이다.

일곱권으로 된 ‘인체 해부학 대계’ (De humani corpois fabrica libri septem) 출간 후 몇 주 뒤에 학생들을 위한 요약판인 《Andrea Vesalii suorum de humani corporis fabrica librorum epitome》를 저술한다.

당시 그는 많은 박해를 받았으나, 이 저작으로 인해 독일 황제 카를 5세는 그를 황실 의사로 지명한다. 그러나 이 저작 때문에 그는 수많은 비난을 받게 되고 자신을 가르쳤던 교수인 실비우스등의 비판을 받게 된다. 그 이후에는 볼로냐, 피사 등을 돌아다니며 공개 해부를 하며 돌아다닌다.

1555년 카를 5세 퇴임후에는 펠리페 2세때 역시 황실 의사로서 계속 활동하게 된다. 또한 평생 연금을 보장받고 궁중 백작 (count palatine)으로 임명한다.

1564년 성지순례를 위한 여행을 떠나도 좋다는 허가를 받는다. 그에 따라 베네치아, 키프로스에 들르고 예루살렘에도 가게 된다. 그 후 10월 15일 이오니아 바다에 간 뒤 자킨토스 섬에 이른 뒤에 그 곳에서 세상을 떠난다. 원인은 성지 (聖地) 예루살렘을 순례하고 돌아오는 도중 배가 침몰하여 사망하였다.

○ 평가

베살리우스는 시신을 직접 해부하면서 강의하고 그림으로 남김으로써 기존에 있던 인체의 개념을 완전히 뒤바꿔 놓은 근대 해부학의 아버지이다. 해부학 강의에 교보재로 사용하기 위해 그린 《사람 몸의 구조에 관하여》는 베살리우스 이후 의학의 미래를 완전히 바꾸어 놓은 것으로 평가받는 과학 문명의 성과물이다.

베살리우스가 의학의 역사에서 중요한 이유는 그가 근대 해부학의 시대를 열었기 때문이다. 그때까지도 유럽의 의과대학에서는 여전히 갈레노스를 가르치고 있었다. 수업 방식도 지금 우리가 생각하는 또는 드라마에서 흔히 보는 의과대학 수업과는 상당히 달랐다. 직접 인체를 해부하는 대신 갈레노스의 책을 탐독하는 게 중요했다. 가끔 해부를 할 때에도 교수가 직접 하지 않고 갈레노스의 이론이 옳다는 것을 확인하는 정도였다. 갈레노스는 동물의 배를 갈라 해부학적 지식을 습득했음을 기억하자. 만약 누군가 작심하고 사람 배를 직접 많이 갈라봤다면 갈레노스 이론의 허점을 금방 알아냈을 것이다. 바로 그 작업을 한 사람이 베살리우스였다. 해부학 교수로서 베살리우스는 수업시간에 직접 칼을 들고 동물과 사람 배를 갈랐다. 지금도 해부실습용 시체가 모자라는 게 현실인데 자유롭게 인체해부를 할 수 없었던 16세기 유럽에서는 훨씬 더 어려웠을 것이다. 베살리우스도 해부용 시체를 얻기 위해 공동묘지를 파헤쳤다고 한다. 이처럼 직접 인체를 해부하면서 베살리우스는 갈레노스의 잘못을 200여 개나 찾아냈다.

○ 주요저서 ‘인체해부에 대하여’ (Du Humani Corporis Fabrica Libri Septem)

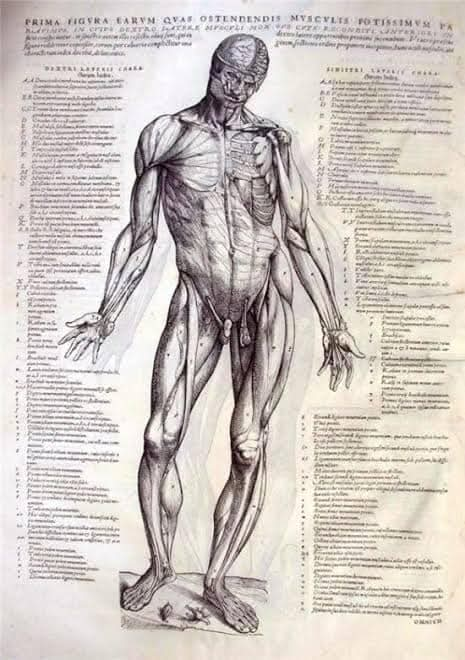

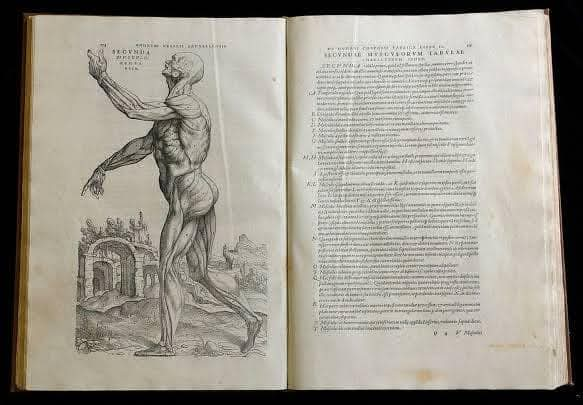

베살리우스는 인체해부에 대한 자신의 경험과 지식을 모아 《인체해부에 대하여 (Du Humani Corporis Fabrica Libri Septem)》를 출간(출간한 곳은 스위스 바젤)했다. 보통 줄여서 《파브리카 (Fabrica)》라 부른다. 라틴어 ‘fabrica’는 장치라는 뜻이다. 라틴어 제목을 직역해 보자면 ‘인간 몸 장치에 대한 책 일곱 권’이다. ‘septem’은 우리말로 일곱이다. 9월 (September)에 septem이 들어간 이유는 원래 율리우스력에서 3월이 한 해의 시작이어서 3월부터 일곱 번째 달이라는 뜻이기 때문이다. 역시나 라틴어를 조금이라도 알면 서구문명을 이해하기가 조금은 더 수월해진다. 어쨌든 septem을 보면 이 책은 총 7권임을 알 수 있다. 1권은 뼈, 2권은 근육, 3권은 혈관, 4권은 신경, 5권은 복부와 생식기, 6권은 흉부, 7권은 뇌를 다룬다.

안드레아스 베살리우스의 ‘인체해부에 대하여 (Du Humani Corporis Fabrica Libri Septem)/약칭 파브리카’

이 책이 나온 해는 1543년으로 코페르니쿠스가 《천구회전에 관하여》를 출판하고 사망한 해와 같다. 물론 베살리우스와 코페르니쿠스가 모의해서 같은 해에 책을 내자고 합의했을 리는 없다. 이는 우연이다. 다만 좀 더 긴 시각에서 보자면 과학혁명이 시작된 시기에 《파브리카》가 출판되었다는 점은 필연적인 면도 있다. 과학의 역사에는 동시발견의 사례가 많다. 미적분도 그렇고 역제곱의 법칙도 그렇다. 흔히 이를 비유적으로 말하기를, 봄이 오면 어느 순간 갑자기 많은 꽃들이 만화방창하는 것과 비슷하다고 한다. 즉 인간의 지식이 축적되고 사유방식의 변화가 조금씩 촉발되면 어느 순간 한꺼번에 새로운 돌파구가 여기저기서 열릴 수 있다는 말이다. 《천구회전에 관하여》와 《파브리카》도 비슷한 사례가 아닐까 싶다.

《파브리카》가 이전의 의학서적과 다른 점은 고화질의 삽화가 3백 장 이상 실렸다는 점이다. 삽화를 그린 사람은 당대의 유명한 화가인 얀 스테벤 판 칼카르이다. 삽화가 굉장히 사실적이고 세밀해서 아마 이런 부류의 책이 처음 나왔을 당시에는 꽤나 센세이션을 불러일으키지 않았을까 상상해 본다. 의학이 고도로 발달한 지금도 우리는 인체 내부를 묘사한 그림이나 사진을 흥미롭게 바라본다. 인체의 모습을 아주 적나라하고 다이내믹하게 재구성해서 전시하는 ‘인체의 신비전’은 언제나 인기가 높다.

《파브리카》가 누군가에게는 호기심과 인기를 불러일으켰겠지만 또 누군가에게는 충격과 혼란을 야기했을지도 모른다. 특히 종교적인 신앙심이 깊은 사람들에게는 감히 신의 영역에 도전했다고 여기지 않았을까? 베살리우스는 심장의 심실 사이 격벽에 구멍이 있다는 갈레노스의 이론을 반박했을 뿐만 아니라 남녀 갈비뼈의 개수가 다르다는 등의 성경의 말씀도 반박했다. 또한 중세 기독교와 결합된 아리스토텔레스의 교리에서는 인간의 생각과 감정이 심장에서 비롯된다고 가르쳤으나 베살리우스는 뇌가 그 역할을 담당한다고 주장했다.

이처럼 기존 체계와 대립하는 의견을 낸 덕분에 베살리우스는 주변의 공격에 시달렸다. 다행히 《파브리카》가 나온 뒤 당시 신성로마제국의 황제였던 카를5세가 궁정어의를 제안했고 베살리우스는 이를 받아들여 파도바를 떠났다. 나는 카를5세라는 이름을 들을 때마다 1527년의 ‘로마약탈’과 당시 교황 클레멘스 7세를 결사적으로 옹위했던 스위스 근위병들의 무용담이 떠오른다.

베살리우스는 궁정어의로 20년을 보냈다. 그러나 이후에도 베살리우스는 모함을 받아 사형 받을 위기에 처했다. 마침 후임 국왕도 베살리우스를 신임하여 겨우 목숨을 구할 수 있었다. 다만 예루살렘으로 성지순례를 떠나게 되었다. 불행히도 돌아오는 길에 배가 난파돼 베살리우스는 실종되고 말았다.

○ 저서

직접 인체를 해부하면서 그림으로 그려 《사람 몸의 구조에 관하여 De Humani Corporis Fabrica Libri Septem》(약칭 《파브리카》)와 《에피톰 De Humani Corporis Librorum Epitome》을 출판하였다.

참고 = 위키백과,나무위키, 교보문고

크리스천라이프 편집부