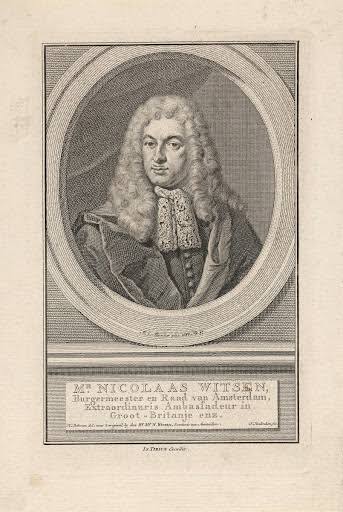

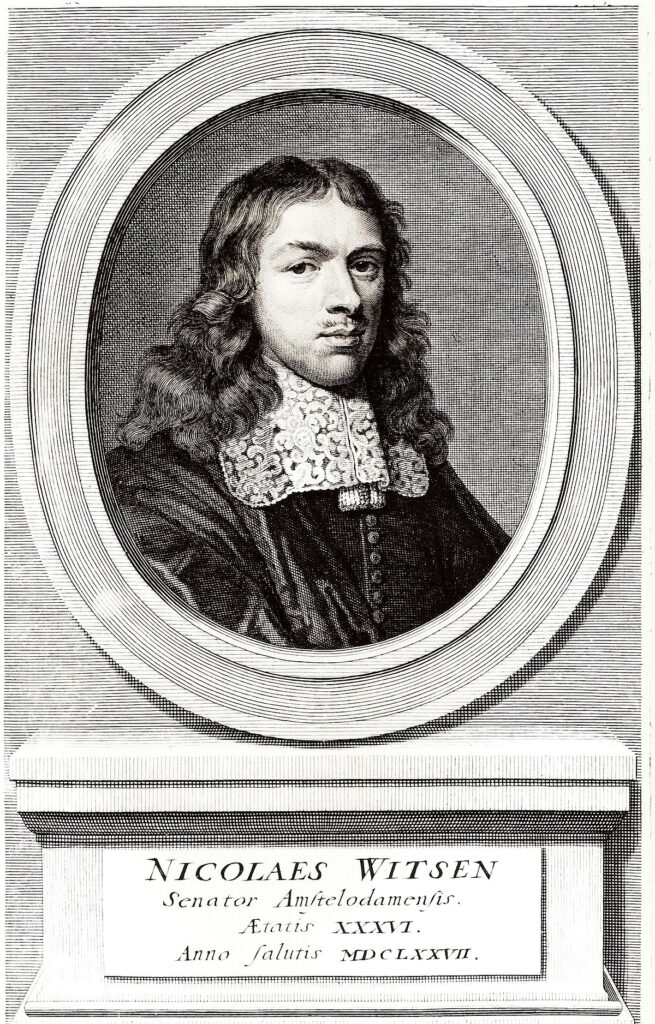

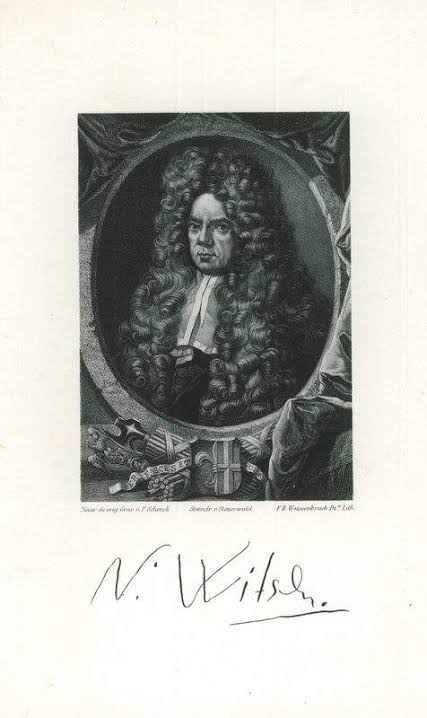

1641년 5월 8일, 네덜란드의 외교관•암호학자•해양 작가•암스테르담 시장 니콜라스 빗선 / 위트센 / 비트젠 (Nicolaes Witsen, 1641 ~ 1717) 출생

니콜라스 빗선 (네: Nicolaes Witsen, 1641년 5월 8일 ~ 1717년 8월 10일)는 네덜란드의 외교관, 암호학자, 해양 작가겸 암스테르담 시장이다.

– 니콜라스 빗선 / 위트센 / 비트젠 (Nicolaes Witsen)

.출생: 1641년 5월 8일, 네덜란드 암스테르담

.사망: 1717년 8월 10일, 네덜란드 암스테르담

.부모: 코르넬리스 얀 빗선

.직업: 외교관, 암호학자, 해양 작가, 정치인

.직위: 네덜란드 동인도 회사의 행정책임자, 영국의회 특명대사, 암스테르담 시장

.학력: 레이던 대학교

.주요저서: 북동타타르지

또한 네덜란드 의회의 대표였으며, 1693년에는 네덜란드 동인도 회사의 행정책임자및 영국의회 특명대사였다.

○ 생애 및 활동

니콜라스 빗선 (Nicolaes Witsen)은 1641년 5월 8일, 네덜란드 암스테르담에서 출생했다.

네델란드의 부유한 사업가 아들로 태어나 어려서부터 영국, 러시아 등 각국을 돌아다니며 경험을 쌓았다.

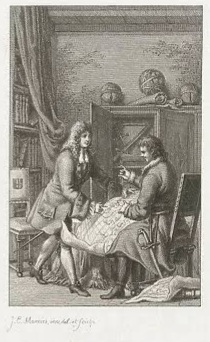

이후 라이덴 대학에서 법률을 전공했지만, 자신의 재능이 그림과 지도 등에 있는 것을 알고 평생 지도제작과 선박사에 종사했다.

또한 행정가로서도 크게 성공해서 암스테르담의 시장을 역임했다.

1693년에는 네덜란드 동인도 회사의 행정책임자및 영국의회 특명대사였다.

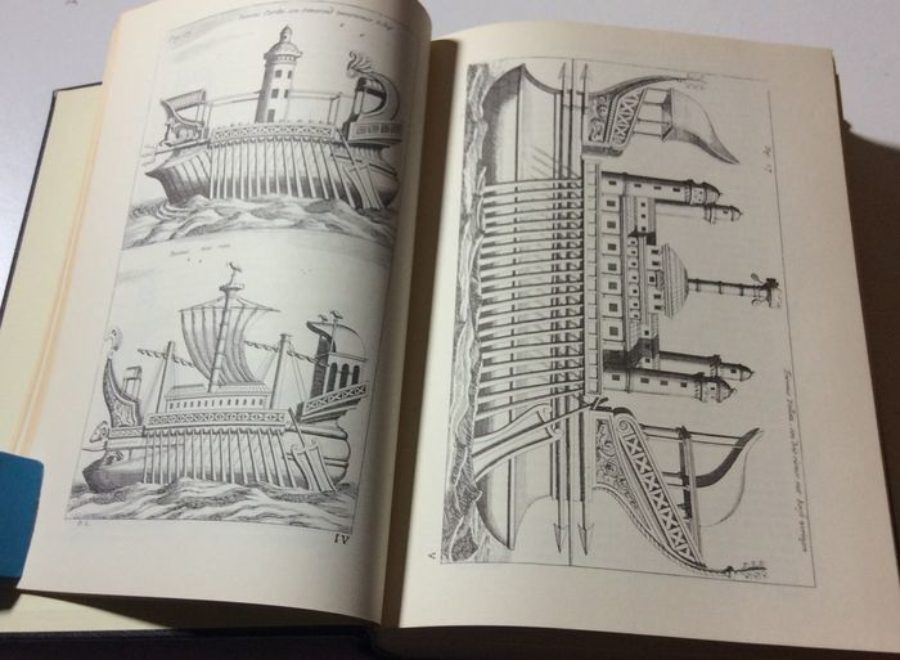

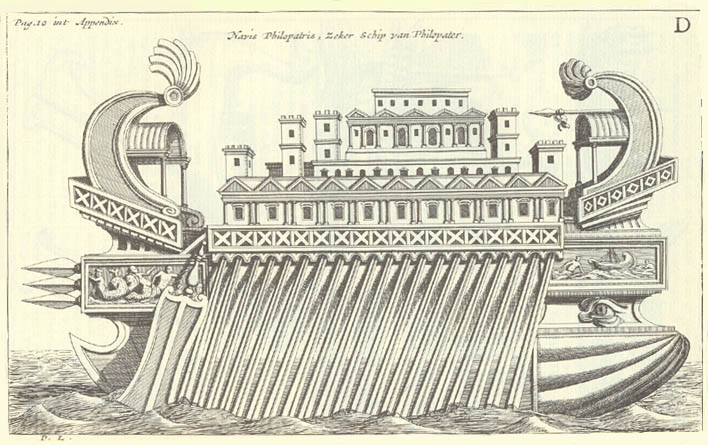

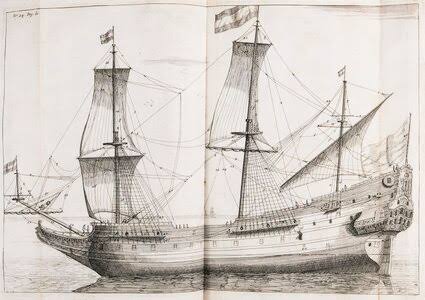

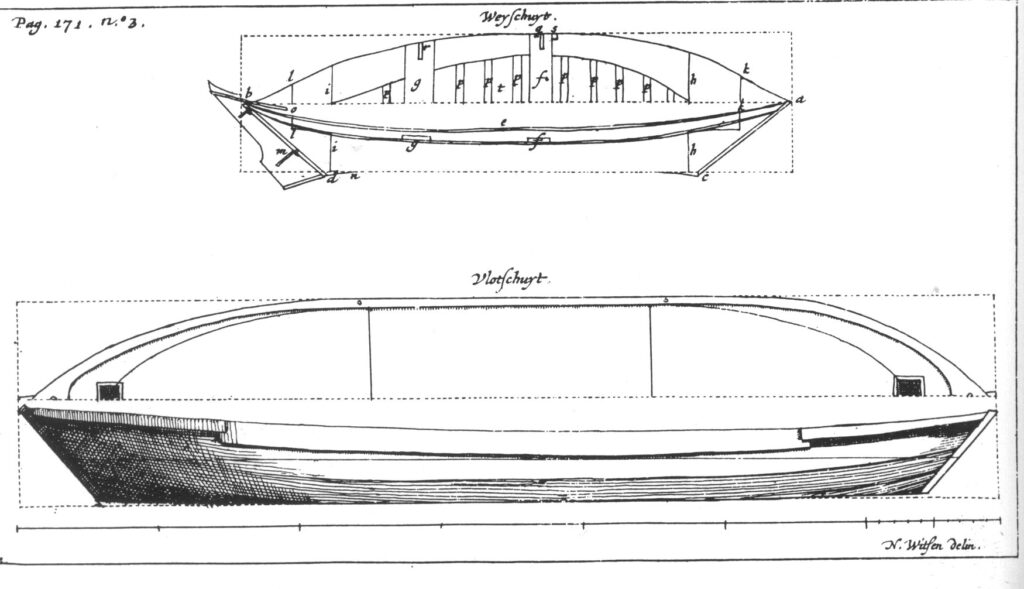

왕립협회 회원으로서 조선 (造船)의 권위자였으며, 그의 저술은 17세기 네덜란드 조선학에서 중요한 구실을 했다.

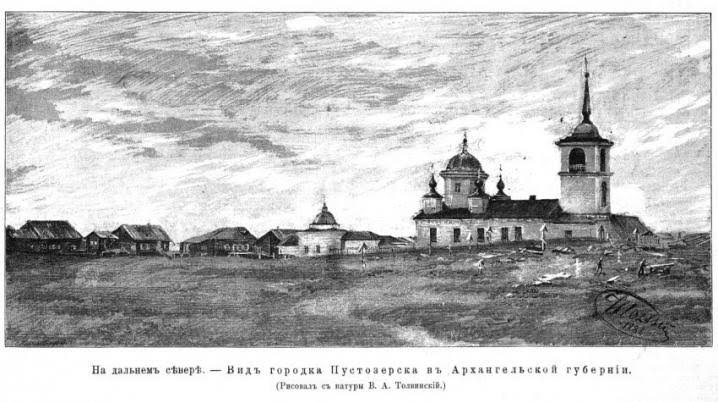

또한 러시아 전문가로서 그가 저술한 “Noord en Oost Tartarye”란 책은 러시아에 관한 네덜란드에서 간행된 가장 중요한 저작으로 평가받았다.

그가 시베리아와 동북아시아에 관심을 본격적으로 가지게 된 것은 그가 러시아와 인연을 맺으면서이다.

1664 ~ 65년 사이에 러시아의 대사로 방문했을 때에 박물학적인 조사를 하며 표트르 대제의 친한 친구로 지냈고, 책 “Noord en Oost Tartarye”도 표트르 대제의 후원이 있었다.

네델란드도 대항해시대를 갓 열고 동남아시아와 중국에 대한 정보가 입수되던 시점이었다.

17세기말의 세계의 모든 정보는 네델란드가 장악하고 있었고, 니콜라스 위트센은 그 정점에 서 있던 사람이었다.

암스텔담의 시장으로서 이 모든 정보를 쉽게 접할 수 있었던 위트센은 수십년에 걸쳐서 자료들을 수집하고 집대성은 ‘북동타타르지’를 1692~1705년, 13년에 걸쳐서 증보하여 간행했다.

또한, 빗선은 17세기에 한글을 이용하여 한국어-네덜란드어 어휘집을 만들기도 하였으며, “Noord en Oost Tartarye”에서 하멜표류기에 없는 조선잔류 네덜란드인에 관한 기록을 남기기도 하였다.

니콜라스 빗선 (Nicolaes Witsen)은 1717년 8월 10일, 네덜란드 암스테르담에서 별세했다.

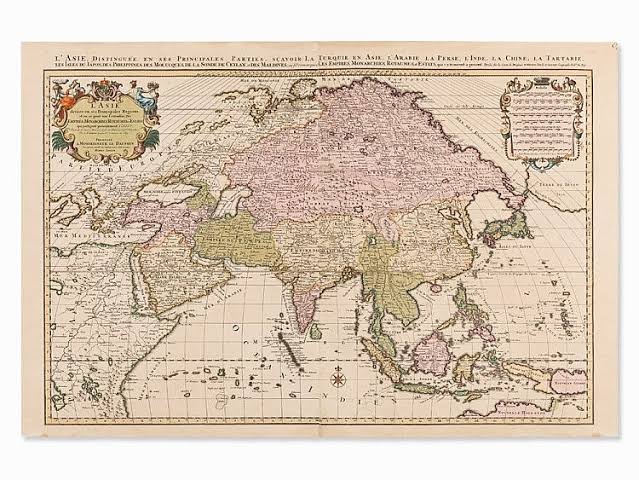

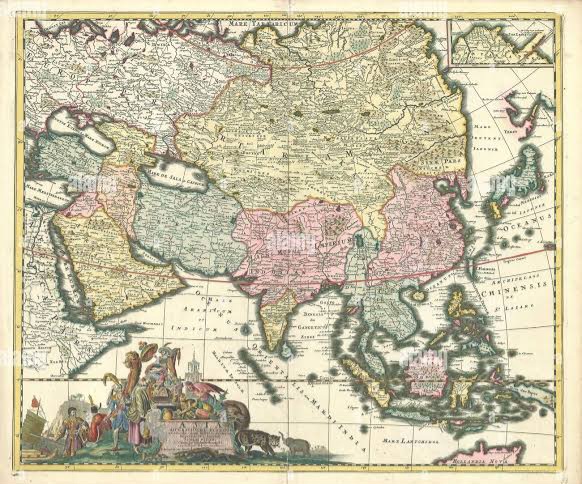

○ 유라시아를 집대성한 최초의 백과사전 N. 위트센의 ‘북동타타르지’

17세기 이후의 네델란드라고 하면 일본의 난카쿠, 그리고 한국에서는 하멜표류가 쉽게 떠오른다. 그런데 네델란드 영광의 대항해시대에 서양에서 간행된 최초의 유라시아에 대한 종합적인 저서인 ‘북동타타르지’ (니콜라스 위트센 저서)는 그 중요성에 비해서 거의 알려진 게 없다.

17세기말에 바닷길이 아니라 한국을 포함한 유라시아 일대의 역사와 민족에 대한 기록들을 체계적으로 집대성한 니콜라스 위트센 (1641 ~ 1717, 문헌에 따라서는 니콜라스 비트젠, 니콜라스 빗선이라고도 한다)은 네델란드의 부유한 사업가 아들로 태어나 어려서부터 영국, 러시아 등 각국을 돌아다니며 경험을 쌓았다.

이후 라이덴 대학에서 법률을 전공했지만, 자신의 재능이 그림과 지도 등에 있는 것을 알고 평생 지도제작과 선박사에 종사했다. 또한 행정가로서도 크게 성공해서 암스테르담의 시장을 여러 번 역임했다.

지금도 암스텔담에는 그의 이름을 딴 니콜라스 위트센 거리와 호텔이 있고, 위트센재단이 20년째 활동하며 러시아를 비롯한 동구권과 유라시아 연구를 지원하고 있다.

그가 시베리아와 동북아시아에 관심을 본격적으로 가지게 된 것은 그가 러시아와 인연을 맺으면서이다.

1664 ~ 65년 사이에 러시아의 대사로 방문했을 때에 박물학적인 조사를 하며 표트르 대제의 친한 친구로 지냈고, 이 책도 그의 후원으로 만들었다고 한다.

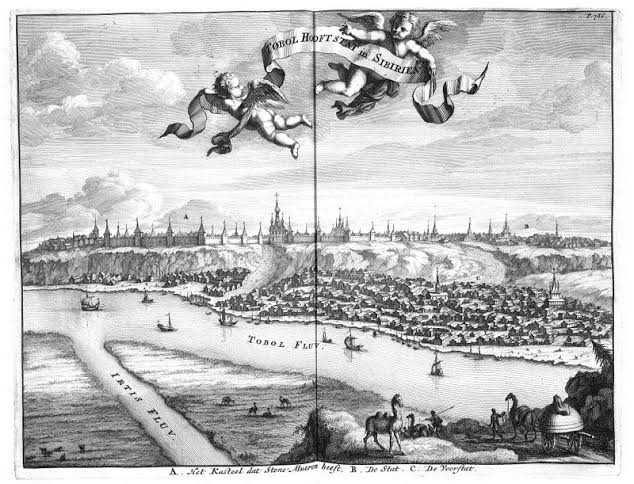

예르막이 이끄는 코사크들이 우랄산맥을 넘어서 토볼스크 근처까지 진출한 것이 1582년이다.

그러니 위트센이 모스크바에 도착했을 당시에는 막 들어오는 유라시아 곳곳의 정보가 속속들이 들어오던 시점이었다.

그리고 네델란드도 대항해시대를 갓 열고 동남아시아와 중국에 대한 정보가 입수되던 시점이었다 (Nicholaes Witsen and the Dutch in Golden Age).

17세기말의 세계의 모든 정보는 네델란드가 장악하고 있었고, 니콜라스 위트센은 그 정점에 서 있던 사람이었다.

암스텔담의 시장으로서 이 모든 정보를 쉽게 접할 수 있었던 위트센은 수십년에 걸쳐서 자료들을 수집하고 집대성은 ‘북동타타르지’를 1692~1705년, 13년에 걸쳐서 증보하여 간행했다.

내가 위트센의 이름을 처음 접한 것은 대학시절에 낙성대역 근처의 중고책방에서 산 동국대 교수 김창수가 번역한 문고판인 ‘하멜 표류기’ (1971년 간행)였다.

이 하멜 표류기는 하멜의 기록과 함께 부록으로 16~18세기에 한국을 기록한 여러 기록도 포함했고, 그 중에 북동타타르지의 한국부분도 포함되었다.

문고판이라는 제한된 지면때문인지는 몰라도, 북동타타르지의 원문 (또는 저본)이 된 서지정보같은 것이 없었고, 단순하게 ‘조선국기’라는 제목만 붙여있었다.

이 장에서는 기본적으로 하멜의 표류기를 저본으로 하고 그 밖에 일본, 중국 또는 아라비아 등을 거쳐서 전해진 17세기 말까지 서양에 전해진 한국에 관한 정보들이 참 상세하게 기록되었던 점이 인상깊었다.

물론, 나중에 원본과 대조해보니 오역이 엄청나게 많았지만, 어쨌든 북동타타르지를 한국에 소개했었다는 점에서 그 의의가 컸다.

이 하멜표류기의 뒷부분에 부록처럼 붙은 ‘朝鮮國記’가 사실은 위트센은 ‘북동타타르지’ 제 2권에 해당하는 ‘조선’이라는 장을 임의로 ‘조선국기’라고 한 것이다.

하멜이 위트센의 ‘북동 타타르지’에 수록된 조선과 관련된 정보들을 대부분 제공했었다는 것도 그때 알았다.

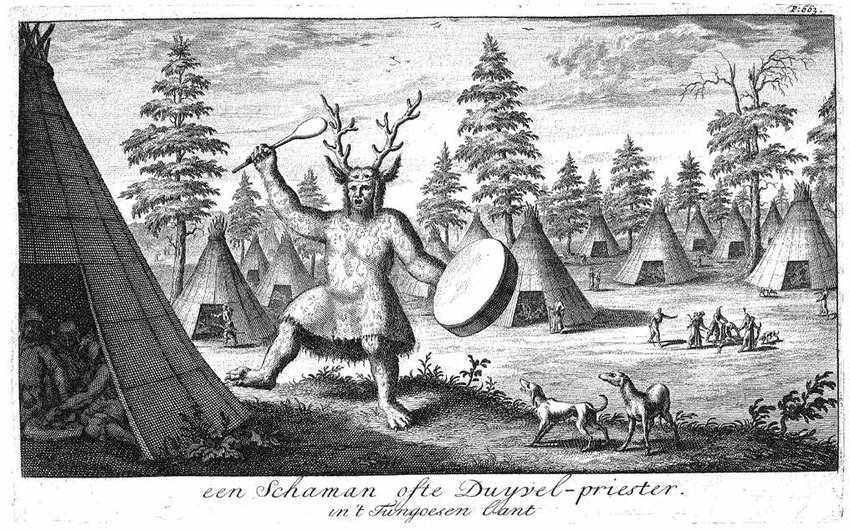

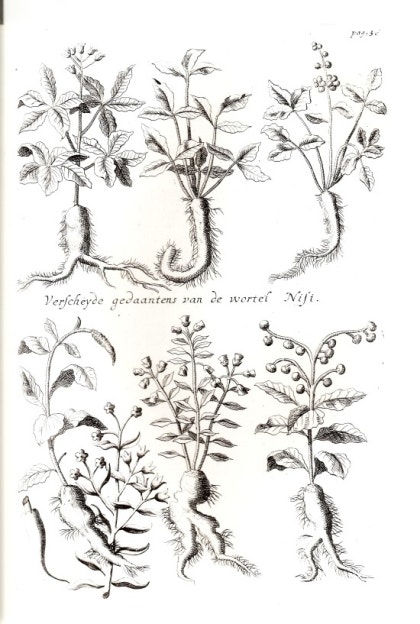

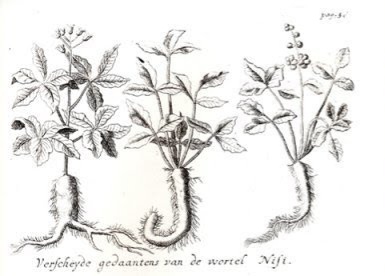

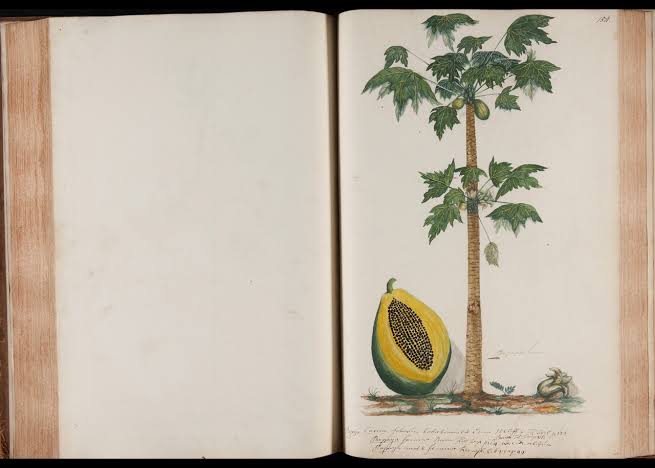

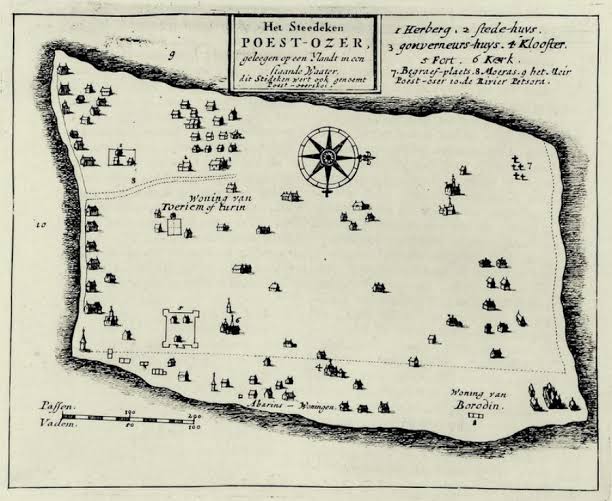

북동타타르지의 또 다른 장점은 생생한 세밀화에 있다.

비트젠은 근대 계몽시대의 여러 지식인과 마찬가지로 박물학적 지식을 선호했고, 특히 그림에 재능을 보여서 다양한 그림을 그렸다.

‘북동타타르지’에는 27개의 지도, 28개의 도시 8명의 위인 초상화, 5개의 역사적 사건도, 16점의 다양한 언어로 기록된 문서의 모사도, 19개의 유물도, 16개의 자연생물도, 19개의 민속도 등이 포함되었다.

이 그림 중에는 북동타타르지에는 관계가 없는 지역 (예컨대 그리스)나 각지에서 수집한 골동품의 그림 등 본문과 꼭 연관이 없는 것들도 다수 포함되어 있다.

이는 비트센이 그림을 본문을 위한 삽화가 아니라 독자적으로 자신이 표현하고 싶어하는 세계 풍물의 여러 모습들을 담아냈기 때문이다.

즉, ‘북동타타르지’는 위트센이 일생동안 모았던 유라시아를 중심으로 하는 텍스트와 도면들을 모두 한데 모아냈던 것이다.

그의 책은 1692, 1705, 1785년 등 3번에 걸쳐서 증보되어 간행되었는데, 그의 생전에는 두 차례에 걸쳐나왔고 1785년도 판은 그의 사후 다시 자료들을 모아서 냈다. 이 와중에 새롭게 추가되거나 빠져버린 도면들이 많이 나오게 되었다.

그가 1709년에 친구인 히즈버그 쿠퍼 (Гизберг Купер)에게 보낸 편지에서 그는 이미 화가에게 수천 굴덴의 돈을 지불했지만 일의 진척이 안 된다고 불평하면서, 미리 선금을 주었기 때문에 다른 화가한테 맡길 수도 없다고 한탄하는 장면이 있다. 그의 도면 중에 일부는 비트센의 사인이 없는 것이 있어서, 그가 나이가 먹어서 다른 화가에게 부탁한 것으로 보인다. 근데 재미있는 점은 비트센의 책중 생전에 출판된 1판과 2판은 각 책마다 도면이 각각 다르게 있다는 것이다. 이는 당시 비트센의 책이 서점에서 출판되는 것이 아니라 그의 집에 인쇄한 페이지들을 쌓아놓고 누군가에게 선물할 때에 직접 페이지들을 챙겨서 제본을 했기 때문이다. 같은 판이어도 도면이 추가되거나 빠진 경우가 있는 것은 이 때문인듯하다.

비트센은 말년에 돈으로 고통을 많이 받았으며, 그가 생전에 모아놓은 수많은 골동품들과 북동타타르지의 그림들은 경매로 붙여졌다. 다행히도 네델란드인들은 그가 쌓아놓은 자료들의 가치를 알았기에 산실되지 않고 잘 모아져서 1785년의 증보판까지 낼 수 있었고, 경매품을 확인하는 과정에서 북동타타르지에 수록된 그림들은 실제로 그가 모은 골동품들임이 밝혀져서 그 연구의 신뢰성을 더 높일 수 있었다 (여하튼, 제 3판에서는 42개의 그림이 추가되었으니, 그의 생전에 화공이 결국은 약속은 다 지킨 듯 하다. 이 책에서 수록된 도면들의 높은 수준을 볼수 있다).

물론, 비트센은 직접 북동유라시아를 다녀온 것이 아니었기 때문에, 각각 자기가 직접 수집한 유물, 다른 자료와 기록들을 바탕으로 직접 그리거나 화공들에게 부탁한 것이다. 예컨대, 28개의 도시는 대부분 시베리아의 도시들인데 레메조프가 보낸 것으로 추정되며, 중국의 도면은 Idesa의 중국여행지 (1704년)을 참고한 것이다. 그밖에도 다른 사람들의 도면을 받거나 참조한 경우도 비트센은 자신이 추가로 알고 있는 정보들을 보강하여서 자신만의 스타일로 다시 그려냈다. 그래서 133장의 도면에 표현된 전 유라시아의 모습들은 서로 양식적으로 유사하고 일관되게 보이게 되었다. 즉, 비트센의 그림은 단순한 모사를 넘어서 18세기 서양사람들이 알고 있던 동아시아와 시베리아에 대한 인식을 고스란히 잘 담아낸 수작이라고 할 수 있다. 이렇듯 우리나라에서는 한국 기사와 관련해서 단편적으로만 소개되었지만, 사실 북동타타르지는 네델란드의 황금시기를 대표하는 유라시아의 대표적인 백과사전이라고 할 수 있다.

북동 타타르지는 크게 37개의 장으로 나뉘어저셔 당시까지 모은 각 지역의 민족과 민속에 대한 자료를 모아냈다. 1장은 여진으로 시작해서 마지막은 사모예드 (시베리아 원주민)으로 그 배열에서 지역적인 것은 고려되지 않은 듯 하다. 한국은 2장으로 배치가 되었다. 아마 여진이 가장 먼저 배치된 것은 바로 타타르로 대표되는 ‘유라시아’의 패권자가 바로 청나라였기 때문이었던 것 같다. 1. 여진에 대한 내용을 잠깐 보자. 이 책의 번역과 주해가 왜 어려운지를 쉽게 볼 수 있다.

니우헤 (여진) : 이들의 위치는 인도양에서 70독일마을정도 떨어졌다고 주장하는 사람들도 있지만, 내가 알아낸 여러 정보에 따르면 그렇게 멀지는 않을 것 같다. 어쩌면 둘 다 맞을 수도 있다. 일본을 포함한다면 70독일마일 정도 떨어졌고, 일본을 제외하면 더 가까울 것이다.

니우헤는 두 부분으로 나뉜다. 즉, 동쪽은 속신 (숙신으로 추정)이라고 하고 북쪽은 카이원 (개원?) 이라고 한다. 한나라시절에는 엘레우 (읍루인듯)라고 불렀으며, Huei 황제시절에는 Hoekje라고 불리웠다. 당나라때에는 Vico (위코)라고 불렀으며 명나라때부터 여진이라 불리기 시작했다. 고대에는 그들은 시난 Synan이라고도 불리웠으며 지금은 무온헤Muonchen라고 불린다.

중국인들을 이들을 황금을 뜻하는 키엔, 킨 등으로 부르며 다른 이름으로는 니오흐테레 Niochtere와 보그도치 Bogdotsen도 있다. 서타타르인은 동타타르인을 통틀어 무갈 또는 뮤갈이라고 부른다. 여진인들은 자신을 훈후 Ghoenghoe라고 부르는데, 가운데의 공터 또는 세계의 중심이라는 뜻이다. 또한 일룬회라고도 하는데 중앙의 나라라는 뜻이다.

복잡한 언어들로 뒤엉켜 있는 900페이지 넘는 방대한 양에 유라시아 전역 37개의 민족에 대한 정보가 담겨있으니 원문의 해석 및 주해가 쉽지 않을 것이다. 나에게 18세기 네델란드라면 떠오르는 이미지는 ‘방황하는 네델란드인’ (Flying Dutch)으로 17~18세기 바다의 주도권을 잡고 전세계를 누비던 네델란드인들의 이야기이다. 그러고 보면 비트센은 이런 네델란드의 대항해시대에 걸맞게 선박사의 연구가로 더 유명하다. 하지만 그는 대양에 만족하지 않고 넓은 유라시아 대륙을 방황하던 네델란드인 셈이다.

○ Works

N. Witsen, Moskovische Reyse 1664–1665. Journaal en Aentekeningen (Ed. Th.J.G. Locher and P. de Buck) (‘s-Gravenhage, 1966; Transl.: Nikolaas Vitsen, Puteshestvie v Moskoviiu 1664–1665, St. Petersburg, 1996)

N. Witsen, Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier (1671)

N. Witsen, Architectura navalis et regimen nauticum (second edition, 1690)

N. Witsen, Noord en Oost Tartarye, Ofte Bondig Ontwerp Van eenig dier Landen en Volken Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlykste Gedeelten Van Asia En Europa Verdeelt in twee Stukken, Met der zelviger Land-kaerten: mitsgaders, onderscheide Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz. Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, door eigen ondervondinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in ‘t licht gegeven (Amsterdam MDCCV. First print: Amsterdam, 1692; Second edition: Amsterdam, 1705. Reprint in 1785)

- See also:

Gerald Groenewald, ‘To Leibniz, from Dorha: A Khoi prayer in the Republic of Letters’, Itinerario 28-1 (2004) 29–48

Willemijn van Noord & Thijs Weststeijn, ‘The Global Trajectory of Nicolaas Witsen’s Chinese Mirror’, The Rijksmuseum Bulletin 63-4 (2015) 324–361

Marion Peters, De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641–1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam (Amsterdam 2010) [Transl.: “Mercator Sapiens. The Worldwide Investigations of Nicolaes Witsen, Amsterdam Mayor and Boardmember of the East India Company”]

Marion Peters, ‘Nicolaes Witsen and Gijsbert Cuper. Two seventeenth-century Burgomasters and their Gordian Knot’, Lias 16-1 (1989) 111–151

Marion Peters, ‘From the study of Nicolaes Witsen (1641–1717). His Life with Books and Manuscripts’, Lias 21-1 (1994) 1–49

Marion Peters, ‘Nepotisme, patronage en boekdedicaties bij Nicolaes Witsen (1641–1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam’, Lias 25-1 (1998) 83–134

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부