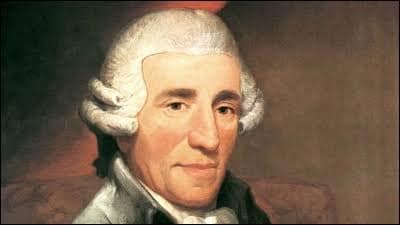

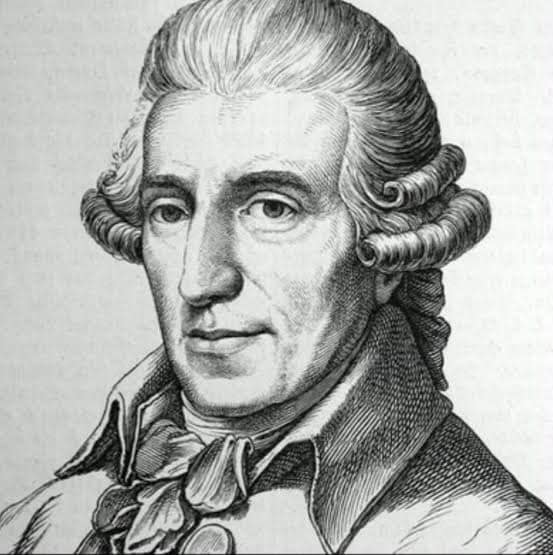

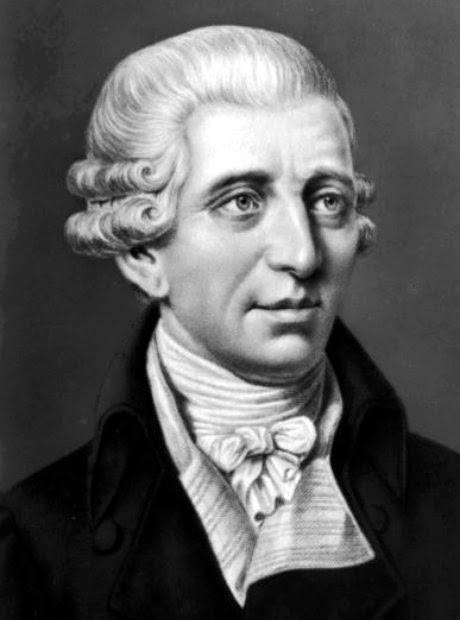

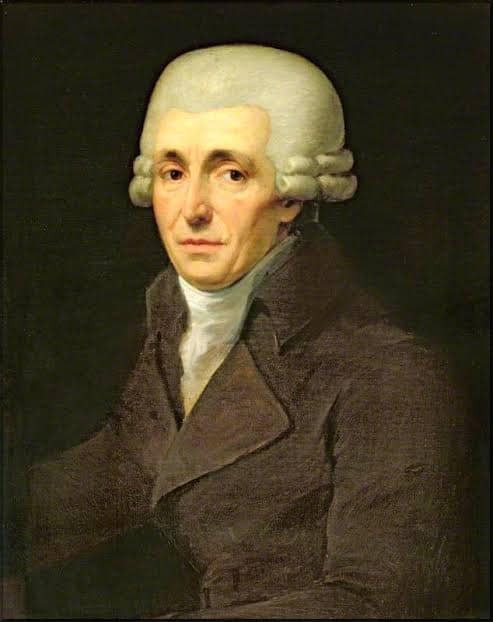

1732년 3월 31일, 오스트리아의 작곡가 ‘교향곡의 아버지’ 요제프 하이든 (Franz Joseph Haydn, 1732 ~ 1809) 출생

프란츠 요제프 하이든 (독: Franz Joseph Haydn, 1732년 3월 31일 ~ 1809년 5월 31일)은 오스트리아의 작곡가이다.

16살까지 소년 합창단에서 활동을 했으며, ‘교향곡의 아버지’로 유명하다.

– 프란츠 요제프 하이든 (Franz Joseph Haydn)

.출생: 1732년 4월 1일, 오스트리아 로라우

.사망: 1809년 5월 31일 (77세), 오스트리아 로라우

.배우자: 마리아 안나 알로이지아 아폴로니아 하이든 (Maria Anna Aloysia Apollonia Haydn

.종교: 로마 가톨릭

요제프 하이든 (Franz Joseph Haydn, 1732 ~ 1809)은 1732년 4월 1일, 오스트리아 로라우 출생으로 ‘교향곡의 아버지’로 불린다.

106곡의 교향곡, 68곡의 현악4중주곡 등으로 고전 시대 기악곡의 전형을 만들었으며 특히 제1악장에서 소나타 형식을 완성한 사람으로도 유명하다.

그리고 만년에는 미사곡과 《천지창조 (天地創造) Schöpfung》(1798), 《사계 (四季) Die Jahreszeiten》(1801) 등 오라토리오풍의 교회음악의 명작을 남겼다.

○ 생애 및 활동

1732년 4월 1일 오스트리아의 동쪽 로라우 (Rohrau)에서 태어났다.

프랑스의 작가 보마르셰와 같은 해의 태생으로, 이 무렵 프로이센의 프리드리히 1세는 절대주의를 확립했다.

음악을 좋아하는 마차 수리공인 아버지를 둔 하이든은 누나 한 사람을 포함한 12형제의 장남으로 태어났다.

1738년 음악의 재능을 인정받고 수양아저씨 프랑크 (프랑스)의 집에 맡겨져 교육을 받게 된다.

그리고 1740년 빈의 성 스테파노 대성당의 소년합창대에 들어간 그는 당시의 오스트리아 여제 마리아 테레지아의 총애를 받았으나 1749년 변성기에 들어가자 합창대를 나와 그때부터 빈에서 자유롭기는 하였지만 불안정한 생활을 시작하게 되었다.

그런 생활이 1759년까지 10년간이나 계속되고 그 동안의 자세한 경위는 잘 알려져 있지 않지만 독학으로 작곡을 공부하는 한편, 어느 시기에는 이탈리아의 오페라 작곡가인 N.포르포라에게 작곡을 배우기도 하고 음악 애호가인 귀족 툰 백작부인의 하프시코드 교사가 되기도 하였으며, 오스트리아의 귀족 퓌른베르크 남작 집안의 실내음악가로 고용되기도 하였다 한다. 또 스테파노 대성당 등에서 바이올린을 연주하거나 가수로서 예배주악에 참가하기도 하였으며 밤에는 세레나데악단에 참여하여 빈 거리로 나와 돈을 버는 일도 하였다.

이처럼 고생을 하면서 음악과 더불어 살아간 그는 10년 후인 1759년 마침내 보헤미아의 칼 폰 모르친 (Karl von Morzin) 백작의 궁정악장 (宮廷樂長)에 취임하였다. 보헤미아에 부임한 하이든은 그곳에서 초기의 교향악과 관악합주인 디베르티멘토를 작곡하였다. 그러다가 백작의 집안 재정상태가 좋지 않아 악단이 해산되는 바람에 다시 실업자가 되어 빈으로 돌아왔고, 1760년 11월 가발업자의 딸 마리아 안나 켈러 (Maria Anna Keller)와 결혼하였다. 하지만 그는 연상의 아내에게서 가정의 행복을 평생 느끼지 못한다. 1761년 5월 1일 하이든은 예술의 열렬한 옹호자인 헝가리의 귀족 파울 안톤 에스테르하지 후작 집안의 관현악단 부악장 (副樂長)에 취임하였다. 당시 관현악단의 관리와 훈련이 그 주임무였으며, 이로써 관현악 작법도 현저히 진보했다.

1762년 파울 안톤 후작이 타계하자 형과 마찬가지로 열렬한 예술의 옹호자인 동생 니콜라우스 후작이 뒤를 잇는다.그의 후원아래 관현악단은 충실히 확대되고 악장으로 취임한 하이든은 1790년까지 거의 30년에 가까운 세월을 충실한 악장으로 근무하였다.

후작은 베르사유 궁전에 자극을 받아 새로운 에스테르하자 (Eszterháza) 별궁을 세우고 함께 여름 동안에는 전속 음악가도 동행하였는데, 1772년 여름 후작의 체재가 길어지자 《고별 교향곡》을 작곡하게 되는 유명한 일화가 생겼다.

이러한 예에서도 볼 수 있듯이 부지런하고 충실한 악장 하이든과 단원과의 사이는 매우 원만해서, 교향곡 외에도 단원을 독주자로 하는 협주곡과 실내악곡을 많이 썼다.

그 동안에 많은 교향곡·현악4중주곡·오페라 등을 작곡하였는데, 특히 교향곡과 현악 4중주곡 등 실내악·클라비어소나타 등 기악곡에서 고전 시대 음악의 규범이 되는 형식을 창조하고, 1781년에는 소나타 형식의 전형으로 간주되는 6곡으로 된 《러시안 4중주곡》을 완성하였다. 이것은 모차르트에게도 영향을 준 작품이다.

그리고 1780년대에는 파리의 오케스트라를 위한 6곡의 《파리교향곡》을 비롯하여 《토스토교향곡》(2곡) 《도니교향곡》(3곡) 등 명작을 잇달아 작곡하였다.

1790년 9월 그가 오랜 세월을 모시던 니콜라우스 에스테르하지 후작이 사망하자 그는 명예 악장이라는 칭호를 받음과 함께 그 직을 물러나 빈에서 살았다.

이 무렵 독일의 바이올린 연주자로서 런던에서 오케스트라를 거느리고 성공을 거둔 J.D.잘로몬의 권유로 그는 영국으로 건너갔다. 그리고 1791년부터 이듬해에 걸쳐 런던에서 오케스트라 시즌에 출연하였는데, 그는 《잘로몬 교향곡》 (제1기, 6곡)을 작곡하여 크게 성공하고, 옥스퍼드 대학교에서 명예음악박사의 칭호를 받았다.

그런 성과에 크게 자극을 받은 하이든은 1794년에서 이듬해에 걸쳐 다시 영국을 방문, 《잘로몬교향곡》 (제2기, 6곡)을 작곡하였다. 만년에 하이든은 다시 에스테르하지 집안의 악장으로 되돌아갔으며, 뛰어난 미사곡 6곡을 작곡하고 또 두 개의 오라토리오의 대작 《천지창조》와 《사계》를 작곡하였다.

하이든은 젊은 모차르트와 친교가 있었는데, 첫 번째 영국 체류 중이던 1791년에 모차르트는 36세로 세상을 떠났다. 런던에서 독일로 돌아가던 1792년 본에 들렀던 하이든은 거기서 처음으로 젊은 베토벤을 만났으며, 그 후 잠시 빈에서 그에게 음악을 가르쳤고 베토벤이 왕성한 작곡 활동을 하게 될 무렵에는 은퇴하여 여생을 즐겼다. 그리고 나폴레옹의 제2회 빈 공략의 포성을 들으면서 77세의 나이로 생애를 마쳤다.

○ 하이든의 업적

하이든은 18세기 후반의 빈 고전파에서 중심인물 중의 한 사람으로 주로 교향곡이나 현악4중주곡 등의 기악형식의 완성에 공헌하였다. 또한 만년의 2개의 오라토리오나 미사곡에서도 뛰어난 업적을 볼 수 있다. 하이든의 작곡활동은 외적, 내적인 특징에 따라 대략 세 시기로 구분된다.

– 1760년경까지 빈

가장 초기의 작품에서는 특별한 예술적 개성은 볼 수 없으며 오히려 토착적인 전통과의 결합 (디베르티멘토나 그 밖의 게임음악)을 볼 수 있다.

– 1760~1790 (아이젠슈타트에서 에스테르하지)

1761년, 헝가리의 에스테르하지 후작 가문의 부악장으로 취임하자 초기의 교향곡군이 탄생되었다. 1761년의 표제가 붙은 3부작 (제6번 <아침>, 제7번 <낮>, 제8번 <저녁>)으로 대표되는 초기의 교향곡에는 바로크의 흔적이 역력하다. 그러나 1770년경의 이른바 ‘슈투름 운트 드랑’시기에 이르자 급격히 표현력이 심화하여 클라비어 소나타, 현악4중주, 교향곡 등에 현저한 발전의 자취가 새겨진다. 종래의 클라비어 소나타는 디베르티멘토풍의 경쾌한 성격이었으나 하이든은 엠마누엘 바흐의 ‘감정과다양식’의 풍부한 표현력이나 클라비어 협주곡의 견고한 구성을 소나타에 이식하여 소나타를 교향적인 것으로 하였다.

현악4중주도 디베르티멘토풍의 성격을 배제, 4악장 구성을 원칙으로 하여 고전파의 현악4중주 구조와 정신이 확립되었다. 여기서는 푸가 형식이 악장에 채택되고 있다.

그리고 이 시기의 교향곡에도 새로운 양식에 대한 의욕을 볼 수 있으며 단조의 채용, 힘찬 리듬적 충동에 의한 표현의 심화가 꾀해지고 있다.

1781년은 하이든이 전적으로 새로운 특별한 방법으로 작곡하였다고 자칭한 <러시안 4중주곡>이 소나타 형식을 실내악의 분야에도 확립한 것으로 의의가 깊다.

1783-1784년의 교향곡 (제76번 ~ 81번)에는 모차르트의 영향을 받은 것으로 생각되는 특징이 보이나, 한편 모차르트도 1782년부터 1785년에 작곡한 6곡의 현악4중주곡을 하이든에게 바쳐 선배에게 경의를 표하고 있다.

1780년대 후반에는 하이든의 명성이 전유럽에 퍼져 외국으로부터의 작곡 의뢰가 늘어났다.

그리고 1786년에는 파리의 관현악단 콘세르 드 라 로쥬 올람피크로부터의 교향곡 6곡 (제82번 ~ 87번)의 작곡의뢰를 받았다.

– 1790년 이후 (빈과 런던, 다시 빈)

1790년대에는 에스테르하지후(候)가 사망하여 후작가의 악단은 해산되고 하이든은 다만 명예악장으로서 이름만을 남겼을 뿐 빈으로 옮겨졌다.

자유의 몸이 된 하이든은 영국의 흥행사 잘로몬의 권유로 1791년부터 1795년 사이에 두 번에 걸친 영국 여행을 하여 영국의 대편성 오케스트라를 위하여 12곡의 교향곡 (제93번 ~ 104번)을 작곡하였다. 이는 하이든의 교향곡 창작의 발전의 정점이 되었다.

런던에서 빈으로 돌아온 뒤로 하이든은 교향곡에는 전혀 손을 대지 않고 런던에 와 머무르며 헨델의 오라토리오에 자극을 받아 2개의 오라토리오 <천지창조>, <4계> 및 6개의 대규모 미사곡의 작곡에 몰두하여 만년의 원숙한 경지를 성악분야에 구축하였다.

여기서 하이든은 청년시대의 바로크 음악 경험과 독자적인 교향적 사고와의 참된 통일을 달성하고 있다.

음악사에서 하이든의 업적은 교향곡이나 현악4중주를 통하여 추구된 소나타 형식의 완성에 집약되겠으나 그의 많은 기악곡과 오페라에 나타나는 민족성이나 부포적 성격이 그의 작품에 독특한 매력을 보이고 있다는 점도 경시할 수는 없다.

더구나 만년의 대규모적인 성악곡은 고전파의 표현범위에서 다시 낭만주의의 길마저 암시하고 있다.

– 죽음

이렇듯 다양한 교향곡과 오페라를 직접작곡하여 전두 지휘하는 등의 많은업적을 남긴 하이든은 1809년 오스트리아에서 사망한다. 그의 나이 77세였다. 이는 바로크, 고전파, 낭만주의 음악가들중 가장 오래산 것이다.

○ 죽은 뒤의 시련

1809년에 하이든이 세상을 떠나자 유족들은 장례식을 간소하게 치루고 그의 유언대로 유해를 교회가 아닌 일반묘지 즉 가문의 묘에 안장시켰다.

그런데 예기치 못한 사태가 발생했는데 하이든의 무덤이 파헤쳐진 것이다.

게다가 그의 머리가 온데간데 없어져 유족들은 큰 충격에 빠지게 된다.

이에 오스트리아 제국으로부터 유해찾기를 공식적으로 요청했고 필사적으로 찾기 위해 노력했지만 그의 머리를 찾는 데 필요한 단서나 현장의 목격자가 한 명도 없어 전혀 진전이 없었다.

나중에 왜 무덤이 파헤쳐졌는지 그 사실이 밝혀지게 되었는데 오스트리아 귀족중 1명이 음악에 천재적 재능을 가졌던 하이든의 뇌를 조사하고 싶어 유태인인 피터와 로젠바움에게 부탁해서 파헤쳐진 일이었다.

그런데 여기에서도 문제가 발생하는데 피터와 로젠바움은 하이든 머리를 더욱 비싼값에 팔기 위해 하이든 머리의 부폐된 상태를 고려해 다른 노인의 시체의 머리를 꺼내 귀족을 속여 넘겨주고 자신들은 다른 사람에게 팔아 넘겨버린 것이다. 나중에서야 자신이 속았다는 것을 알아차린 그 귀족은 분노했으며 그들을 즉시 붙잡아 조사했으나 이미 하이든의 머리는 익명의 사람에게 팔아버린 뒤였으며 갖가지 수소문하였지만 이미 자취를 감춘 뒤였다.

이후 100여년이 넘도록 하이든 머리는 유럽 전역에 팔려나가는 수모를 겪는다.

이 세월이 흐르는 동안 하이든의 후손들은 생전에는 그의 머리를 찾기 위해 노력했고 자신이 죽을 때는 후손에게 반드시 조상의 머리를 찾아야 한다는 유언을 대대로 남기고 있었다.

한편 오스트리아 정부는 이런 사태에 대해서 “이 사건은 국제적 망신이며 세계적으로 자랑하는 조국의 음악가 머리가 도굴당해 온 유럽에서 장식품처럼 여기저기로 팔려나간 것은 두고볼 수 없다”는 등 많은 의견과 비난여론이 빗발쳤지만 하이든의 머리를 찾는 데 진전이 거의 없었다.

그러다 수소문 끝에 하이든의 머리를 찾는 데는 성공하여 하이든의 후손들과 오스트리아 정부는 반환소송을 청구하였지만 그 유해의 주인은 반환소송에 대한 거부권을 행사하여 되찾는 데 어려움을 맞았고 설상가상으로 제1차세계대전과, 제2차세계대전 발발로 인해 유해반환소송은 잠정중단되었다.

그러다가 1954년 6월 마침내 유해반환소송에 승소하여 하이든 머리는 조국의 품으로 돌아왔는데 무덤에서 파헤쳐져 머리가 분리된 지 무려 145년만의 일이었다.

이 소식을 들은 오스트리아주민 수십만 명이 나와 145년만에 조국에 돌아온 하이든의 머리를 맞이했다.

또한 오스트리아 대통령 및 정치인들이 하이든의 미사에 대거 참석해 대 음악가의 안식을 간절히 바라며 이제서야 머리를 찾은 것에 대해 하이든 후손들에게 정식으로 사죄했다.

○ 작품

주요작품으로 요제프 하이든의 교향곡 100여곡, 첼로 협주곡 1번 다장조, 첼로 협주곡 2번 라장조, 트럼펫 협주곡 내림마장조, 현악4중주 Op.3 등이 있다.

*작품 목록

네덜란드 사람인 안토니 반 호보켄 (Anthony van Hoboken, 1887 ~ 1983)이 하이든의 작품을 정리했다. (호보켄 번호, Hob.)

– 교향곡

총 106곡. 82~87번 6곡은 ‘파리 교향곡집’, 93~104번 12곡은 ‘런던 교향곡집’으로 칭하기도 한다.

교향곡 1번 D장조 (1759)

교향곡 2번 C장조 (1757~61 사이로 추정)

교향곡 3번 G장조 (1760~62 사이로 추정)

교향곡 4번 D장조 (1757~61 사이로 추정)

교향곡 5번 A장조 (1760~62 사이로 추정)

교향곡 6번 D장조 ‘아침 (Le matin)’ (1761)

교향곡 7번 C장조 ‘낮 (Le midi)’ (1761)

교향곡 8번 G장조 ‘밤 (Le soir)’ (1761)

교향곡 9번 C장조 (1762)

교향곡 10번 D장조 (1757~61 사이로 추정)

교향곡 11번 Eb장조 (1760~62 사이로 추정)

교향곡 12번 E장조 (1763)

교향곡 13번 D장조 (1763)

교향곡 14번 A장조 (1761~63 사이로 추정)

교향곡 15번 D장조 (1760~63 사이로 추정)

교향곡 16번 Bb장조 (1757~61 사이로 추정)

교향곡 17번 F장조 (1757~63 사이로 추정)

교향곡 18번 G장조 (1757~64 사이로 추정)

교향곡 19번 D장조 (1757~61 사이로 추정)

교향곡 20번 C장조 (1762경)

교향곡 21번 A장조 (1764)

교향곡 22번 Eb장조 ‘철학자 (Der Philosoph)’ (1764) – 두 종류의 판본이 존재하며, 제2판은 제1판과 달리 3악장제를 택하고 있다. 또한 오보에 대신 잉글리시 호른 2대가 편성되었다.

교향곡 23번 G장조 (1764)

교향곡 24번 D장조 (1764)

교향곡 25번 C장조 (1761~63 사이로 추정)

교향곡 26번 D단조 ‘탄식 (Lamentatione)’ (1768 또는 1769)

교향곡 27번 G장조 (1760 이전으로 추정)

교향곡 28번 A장조 (1765)

교향곡 29번 E장조 (1765)

교향곡 30번 C장조 ‘할렐루야(Alleluia)’ (1765)

교향곡 31번 D장조 ‘호른 신호(Mit dem Hornsignal)’ (1765)

교향곡 32번 C장조 (1757~63 사이로 추정)

교향곡 33번 C장조 (1760~61 또는 1763~65)

교향곡 34번 D단조 (1765)

교향곡 35번 Bb장조 (1767)

교향곡 36번 Eb장조 (1760년대 상반기)

교향곡 37번 C장조 (1758경)

교향곡 38번 C장조 ‘메아리 (Echo)’ (1765~69 사이로 추정)

교향곡 39번 G단조 (1767~68)

교향곡 40번 F장조 (1763경)

교향곡 41번 C장조 (1769경)

교향곡 42번 D장조 (1771경)

교향곡 43번 Eb장조 ‘메르쿠리우스 (Merkur)’ (1771경)

교향곡 44번 E단조 ‘슬픔 (Trauer)’ (1772)

교향곡 45번 F#단조 ‘고별 (Abschied)’ (1772)

교향곡 46번 B장조 (1772)

교향곡 47번 G장조 (1772)

교향곡 48번 C장조 ‘마리아 테레지아 (Maria Theresia)’ (1768~69) – 이 곡은 에스테르하지 궁을 방문한 마리아 테레지아에게 헌정한 곡으로 오랫동안 알려져 왔고 이런 별명이 붙었으나, 최근 연구에 따르면 작곡 시기나 그 구성으로 봤을 때 마리아 테레지아에게 실제로 헌정된 곡은 교향곡 제50번일 가능성이 높다고 한다. 하이든의 합스부르크 헌정곡 No.1

교향곡 49번 F단조 ‘수난 (La passione)’ (1768)

교향곡 50번 C장조 (1773~74)

교향곡 51번 Bb장조 (1773~74)

교향곡 52번 C단조 (1771~72)

교향곡 53번 D장조 ‘제국 (L’Impériale)’ (1778~79) – 적어도 세 종류의 4악장 대체본이 존재하고 있다.

교향곡 54번 G장조 (1774)

교향곡 55번 E플랫장조 ‘교장 (Der Schulmeister)’ (1774경)

교향곡 56번 C장조 (1774경)

교향곡 57번 D장조 (1774)

교향곡 58번 F장조 (1774)

교향곡 59번 A장조 ‘불 (Feuer)’ (1769경)

교향곡 60번 C장조 ‘정신나간 사람 (Il distratto)’ (1774 또는 1775)

교향곡 61번 D장조 (1776)

교향곡 62번 D장조 (1780~81)

교향곡 63번 C장조 ‘록슬란 (La Roxelane)’ (1779~81 사이로 추정) – 두 종류의 판본이 존재하고 있다.

교향곡 64번 A장조 ‘시간의 변화 (Tempora mutantur)’ (1773~75 사이로 추정)

교향곡 65번 A장조 (1778경)

교향곡 66번 Bb장조 (1775~76?)

교향곡 67번 F장조 (1779경)

교향곡 68번 Bb장조 (1779경)

교향곡 69번 C장조 ‘라우돈 (Laudon)’ (1779경)

교향곡 70번 D장조 (1779경)

교향곡 71번 Bb장조 (1780경)

교향곡 72번 D장조 (1763~65 사이로 추정)

교향곡 73번 D장조 ‘사냥 (La chasse)’ (1782)

교향곡 74번 Eb장조 (1780~81)

교향곡 75번 D장조 (1779~81 사이로 추정)

교향곡 76번 Eb장조 (1782)

교향곡 77번 Bb장조 (1782)

교향곡 78번 C단조 (1782)

교향곡 79번 F장조 (1784)

교향곡 80번 D단조 (1784)

교향곡 81번 G장조 (1784)

교향곡 82번 C장조 ‘곰 (L’Ours)’ (1786)

교향곡 83번 G단조 ‘암탉 (La Poule)’ (1785)

교향곡 84번 Eb장조 (1786)

교향곡 85번 Bb장조 ‘왕비 (La Reine)’ (1785~86) – 하이든의 파리 체류 기간 중 작곡된 파리 교향곡집 중 하나로, 마리 앙투아네트가 이 음악을 특히 좋아하여 이런 부제가 붙었다고 전해진다. 하이든의 합스부르크 헌정곡 No.2

교향곡 86번 D장조 (1786)

교향곡 87번 A장조 (1786)

교향곡 88번 G장조 (1787)

교향곡 89번 F장조 (1787)

교향곡 90번 C장조 (1788)

교향곡 91번 Eb장조 (1788)

교향곡 92번 G장조 ‘옥스포드 (Oxford)’ (1789)

교향곡 93번 D장조 (1791)

교향곡 제94번 G장조 ‘놀람 (Surprise)’ (1791) – 독일어권에서는 ‘팀파니 치기 (Mit dem Paukenschlag)’라고도 불린다.

교향곡 95번 C단조 (1791)

교향곡 96번 D장조 (1791)

교향곡 97번 C장조 (1792)

교향곡 98번 Bb장조 2

교향곡 99번 Eb장조 3

교향곡 100번 G장조 ‘군대 (Militär)’ (1793~94)

교향곡 101번 D장조 ‘시계 (Die Uhr)’ (1793~94)

교향곡 102번 Bb장조 (1794)

교향곡 103번 Eb장조 ‘팀파니 연타 (Mit dem Paukenwirbel)’ 5 – 4악장을 약간 늘린 대체본이 존재한다.

교향곡 104번 D장조 ‘런던 (London)’ (1795)

오보에, 바순, 바이올린과 첼로를 위한 협주 교향곡 (신포니아 콘체르탄테) B플랫장조 (1792) – 엄밀히 따지면 교향곡은 아니지만, 종종 105번이라는 번호를 부여받고 교향곡 목록에 편입되기도 한다.

교향곡 ‘A’ Bb장조 (1757~60 사이로 추정) – 104곡의 교향곡 목록이 나온 뒤에 발견된 곡. 호보켄 번호로는 107번이다.

교향곡 ‘B’ Bb장조 (1757~60 사이로 추정) – 역시 교향곡 목록이 나온 뒤에 발견된 곡. 호보켄 번호로는 108번이다.

이외에 호보켄 번호 106번을 부여받은 곡이 하나 더 있지만, 악보가 파트보 하나만 존재해서 연주 불가능한 상태다.

– 관현악곡

가상칠언 (Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze) – 예수가 십자가형을 당하며 남긴 7가지의 유언을 주제로 한 작품. 유언의 앞과 뒤에 서곡과 지진 묘사 음악이 붙어있기 때문에 실제 곡 수는 9곡이다. 이후 오라토리오와 현악 4중주용으로도 편곡되었고, 오라토리오판의 경우 4번째 유언과 5번째 유언 사이에 추가로 관현악 간주곡이 들어가 10곡이 되었다.

– 협주곡

.오르간 협주곡 – 간혹 쳄발로나 피아노로 연주하기도 한다.

1번 C장조 (1756)

2번 D장조 (위작, 1767년에 발다사레 갈루피가 작곡)

3번 F장조 (1771)

4번 G장조 (1770)

5번 C장조 (1763)

6번 F장조 (1766) – 바이올린이 독주부에 더해진 2중 협주곡

7번 F장조 (1766)

8번 G장조 (1766)

9번 G장조 (1767)

10번 C장조 (1771)

11번 D장조 (1779~80)

3,4,11번만이 하이든의 것으로 확인되었다.

.바이올린 협주곡

1번 C장조 (1765경)

2번 D장조 (유실됨)

3번 A장조 (1770경)

4번 G장조 (1769)

.첼로 협주곡

1번 C장조 (1761~65 사이로 추정)

2번 D장조 (1783)

3번 C장조 (유실)

4번 D장조 (위작, 1772년 <추정> 조반니 바티스타 코스탄치가 작곡)

5번 C장조 (위작, 1899년 다비드 포퍼가 작곡)

오보에 협주곡 C장조 (1790) – 하이든의 유일한 오보에 협주곡이다. 하지만 동생인 미하엘 하이든의 작품으로 의심되는 작품이다.

.호른 협주곡

1번 D장조 (1762)

2번 D장조 (1781경) (동생인 미하엘 하이든의 작품으로 의심됨)

트럼펫 협주곡 Eb장조 (1796) – 한국에서는 3악장 초반부 (영상)가 장학퀴즈 오프닝으로 유명하다.

1번 C장조

2번 G장조

3번 G장조

4번 F장조

5번 F장조

– 현악 4중주

총 68곡. 구식 집계로는 83곡이지만, 위작으로 판명되거나 의심되는 작품들을 제외하고 새로 추린 숫자다.

현악 4중주 Op.1 (1762~64)

1번 Bb장조

2번 Eb장조

3번 D장조

4번 G장조

5번 Eb장조

6번 C장조

현악 4중주 Op.2 (1763~65)

7번 A장조

8번 E장조

9번 F장조

10번 Bb장조

현악 4중주 Op.9 (1769)

11번 D단조

12번 C장조

13번 G장조

14번 Eb장조

15번 Bb장조

16번 A장조

현악 4중주 Op.17 (1771)

17번 F장조

18번 E장조

19번 C단조

20번 D장조

21번 Eb장조

22번 G장조

현악 4중주 Op.20 (1772) – 통칭 ‘태양 4중주곡집’

23번 F단조

24번 A장조

25번 C장조

26번 G단조

27번 D장조

28번 Eb장조

현악 4중주 Op.33 (1781) – 통칭 ‘러시아 4중주곡집’

29번 G장조

30번 Eb장조 ‘농담 (Der Scherz)’

31번 B단조

32번 C장조 ‘새 (Vogel)’

33번 D장조

34번 Bb장조

현악 4중주 35번 D단조 Op.42 (1784)

현악 4중주 Op.50 (1787) – 통칭 ‘프로이센 4중주곡집’

36번 Bb장조

37번 C장조

38번 Eb장조

39번 F#단조

40번 F장조

41번 D장조 ‘개구리 (Frosch)’

현악 4중주 Op.54 (1788) – 통칭 ‘토스트 4중주곡 제1집’. 에스테르하지 대공의 전속 관현악단 바이올리니스트였던 요한 토스트 (Johann Tost)에게 헌정되어 붙은 이름이다.

42번 C장조

43번 G장조

44번 E장조

현악 4중주 Op.55 (1788) – 통칭 ‘토스트 4중주곡 제2집’

45번 A장조

46번 F단조 ‘면도칼 (Rasiermesser)’

47번 Bb장조

현악 4중주 Op.64 (1790) – 통칭 ‘토스트 4중주곡 제3집’

48번 C장조

49번 B단조

50번 Bb장조

51번 G장조

52번 Eb장조

53번 D장조 ‘종달새 (Lerche)’

현악 4중주 Op.71 (1793) – 통칭 ‘아포니 4중주곡 제1집’. 하이든의 후원자였던 안톤 게오르크 아포니 백작에게 헌정되어 붙은 이름이다.

54번 Bb장조

55번 D장조

56번 Eb장조

현악 4중주 Op.74 (1793) – 통칭 ‘아포니 4중주곡 제2집’

57번 C장조

58번 F장조

59번 G단조 ‘기수 (Reiter)’

현악 4중주 Op.76 (1796~97) – 통칭 ‘에르되디 4중주곡집’. 헝가리 백작이었던 요제프 에르되디에게 헌정되어 붙은 이름이다.

60번 G장조

61번 D단조 ‘5도 (Quinte)’

62번 C장조 ‘황제 (Kaiser)’ – 유럽 유랑을 끝내고 비엔나로 돌아온 하이든이 신성로마황제 프란츠 2세에게 헌정한 곡이다. 프란츠 2세는 음악군주로 불릴만큼 음악에 관심이 많았다. 2악장에서 훗날 독일 국가인 독일인의 노래가 되는 황제 찬가의 선율이 나온다. 이 선율은 오스트리아 제국의 국가로 쓰이다가, 1차 세계대전이 끝난 후 독일에서도 국가로 지정되었다. 이후 찬송가에도 “시온성과 같은 교회”(245)의 곡조로 쓰였기 때문에 개신교인들에게 매우 친숙하다. 아무튼 자세한 설명은 독일인의 노래 항목 참조.하이든의 합스부르크 헌정곡 No.3

63번 Bb장조 ‘일출 (Sonnenaufgang)’

64번 D장조

65번 Eb장조

현악 4중주 Op.77 (1799) – 통칭 ‘로브코비츠 4중주곡집’ 보헤미아 출신 공작이었던 요제프 프란츠 막시밀리안 로브코비츠에게 헌정되어 붙은 이름이다.

66번 G장조

67번 F장조

현악 4중주 68번 D단조 Op.103 (1803) -2악장과 3악장만 완성된 미완성 작품이다.

– 피아노 3중주

현존작 기준 총 43곡. 호보켄의 초기 조사에서는 47곡이었지만, 그 중 2곡이 이그나츠 플레옐의 작품으로 밝혀져 제외되었다. 아래의 곡 번호는 이후 H.C. 로빈스 랜던이 새로 정리한 것이다.

피아노 3중주 제1번 F장조 (1760~66 사이로 추정)

피아노 3중주 제2번 C장조 (1760~66 사이로 추정)

피아노 3중주 제3번 G장조 (1767)

피아노 3중주 제4번 F장조 (1767)

피아노 3중주 제5번 G단조 (1760~66 사이로 추정)

피아노 3중주 제6번 F장조 (1760~66 사이로 추정) – 2악장의 대체본이 존재한다.

피아노 3중주 제7번 G장조 (1760~67 사이로 추정)

피아노 3중주 제8번 D장조 (1760~71 사이로 추정. 악보 소실 혹은 행방불명)

피아노 3중주 제9번 D장조 (1771. 악보 소실 혹은 행방불명)

피아노 3중주 제10번 A장조 (1764~71 사이로 추정)

피아노 3중주 제11번 E장조 (1760~71 사이로 추정)

피아노 3중주 제12번 Eb장조 (1760~74 사이로 추정)

피아노 3중주 제13번 Bb장조 (1760~69 사이로 추정)

피아노 3중주 제14번 F단조 (1760)

피아노 3중주 제15번 D장조 (1755~60 사이로 추정)

피아노 3중주 제16번 C장조 (1760~66 사이로 추정)

피아노 3중주 제17번 F장조 (1767~71 사이로 추정)

피아노 3중주 제18번 G장조 (1784)

피아노 3중주 제19번 F장조 (1784)

피아노 3중주 제20번 D장조 (1784)

피아노 3중주 제21번 Bb장조 (1784)

피아노 3중주 제22번 A장조 (1785)

피아노 3중주 제23번 Eb장조 (1785)

피아노 3중주 제24번 Eb장조 (1788)

피아노 3중주 제25번 E단조 (1788)

피아노 3중주 제26번 C단조 (1789)

피아노 3중주 제27번 Ab장조 (1790)

피아노 3중주 제28번 D장조 (1790)

피아노 3중주 제29번 G장조 (1790)

피아노 3중주 제30번 F장조 (1790)

피아노 3중주 제31번 G장조 (1792)

피아노 3중주 제32번 A장조 (1793)

피아노 3중주 제33번 G단조 (1793)

피아노 3중주 제34번 Bb장조 (1794)

피아노 3중주 제35번 C장조 (1794)

피아노 3중주 제36번 Eb장조 (1794)

피아노 3중주 제37번 D단조 (1794)

피아노 3중주 제38번 D장조 (1795)

피아노 3중주 제39번 G장조 ‘집시’ (1795)

피아노 3중주 제40번 F#단조 (1795)

피아노 3중주 제41번 Eb단조 (1797)[7]

피아노 3중주 제42번 Eb장조 (1797)

피아노 3중주 제43번 C장조 (1797)

피아노 3중주 제44번 E장조 (1797)

피아노 3중주 제45번 Eb장조 (1797)

– 피아노 소나타

현존작 기준 총 55곡. 다만 이 중에도 몇 곡은 위작 의혹이 있다. 아래의 곡 번호는 피아노 3중주와 마찬가지로 H.C. 로빈스 랜던이 새로 정리한 것이다. (Hob:XVI 번호 기준)

피아노 소나타 제1번 C장조 (의심됨)

피아노 소나타 제2번 Bb장조

피아노 소나타 제3번 C장조

피아노 소나타 제4번 D장조

피아노 소나타 제5번 A장조 (의심됨)

피아노 소나타 제6번 G장조

피아노 소나타 제7번 C장조

피아노 소나타 제8번 G장조

피아노 소나타 제9번 F장조

피아노 소나타 제10번 C장조

피아노 소나타 제11번 G장조

피아노 소나타 제12번 A장조

피아노 소나타 제13번 E장조

피아노 소나타 제14번 D장조

피아노 소나타 제15번 C장조 (의심됨)

피아노 소나타 제16번 Eb장조 (의심됨)

피아노 소나타 제17번 Bb장조 (요한 고트프리트 슈반베르거의 작품으로 의심됨)

피아노 소나타 제18번 Bb장조

피아노 소나타 제19번 D장조

피아노 소나타 제20번 C단조

피아노 소나타 제21번 C장조

피아노 소나타 제22번 E장조

피아노 소나타 제23번 F장조

피아노 소나타 제24번 D장조

피아노 소나타 제25번 Eb장조

피아노 소나타 제26번 A장조

피아노 소나타 제27번 G장조

피아노 소나타 제28번 Eb장조

피아노 소나타 제29번 F장조

피아노 소나타 제30번 A장조

피아노 소나타 제31번 E장조

피아노 소나타 제32번 B단조

피아노 소나타 제33번 D장조

피아노 소나타 제34번 E단조

피아노 소나타 제35번 C장조

피아노 소나타 제36번 C#단조

피아노 소나타 제37번 D장조

피아노 소나타 제38번 Eb장조

피아노 소나타 제39번 G장조

피아노 소나타 제40번 G장조

피아노 소나타 제41번 Bb장조

피아노 소나타 제42번 D장조

피아노 소나타 제43번 Ab장조

피아노 소나타 제44번 G단조

피아노 소나타 제45번 Eb장조

피아노 소나타 제46번 Ab장조

피아노 소나타 제47번 F장조

피아노 소나타 제48번 C장조

피아노 소나타 제49번 Eb장조

피아노 소나타 제50번 C장조

피아노 소나타 제51번 D장조

피아노 소나타 제52번 Eb장조

– 피아노곡

독일 민요 “여덟 명의 돼지 도축꾼은 있어야지”에 의한 카프리치오 G장조

환상곡 C장조

변주곡 C장조

변주곡 F단조

– 미사곡

총 14곡. 9~14번 6곡은 에스테르하지 가문을 위해 쓴 탓에 ‘에스테르하지 미사곡집’ 이라고도 부른다.

미사 제2번 ‘미사 브레비스 (Missa brevis)’ (1750)

미사 제3번 ‘성 체칠리아 미사 (Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae’)’ (1766~73)

미사 제9번 ‘오피다의 성 베르나르도 미사 (Missa sancti Bernardi von Offida)’ (1796) – 빈민 구호에 힘써 사후 101년 뒤인 1795년에 성인으로 시성된 수도자인 오피다의 성 베르나르도를 기념한 미사곡. 독일어권 국가에서는 ‘거룩한 미사 (Heiligmesse)’ 라고도 부른다.

미사 제10번 ‘전시 (戰時) 미사 (Missa in tempore belli)’ (1796) – 독일어권 국가에서는 ‘팀파니 미사(Paukenmesse)’ 라고도 부른다.

미사 제11번 ‘위기의 시대 미사 (Missa in Angustiis)’ (1798) – 영어권 국가에서는 ‘넬슨 미사 (Nelson Mass)’ 라고도 부른다.

미사 제12번 ‘테레지아 미사 (Theresienmesse)’ (1799) – 제목의 테레지아는 나폴리와 시칠리아의 마리아 테레지아 (Maria Theresia von Neapel-Sizilien)를 뜻함.

미사 제13번 ‘천지창조 미사 (Schöpfungsmesse)’ (1801)

미사 제14번 ‘하르모니 미사 (Harmoniemesse)’ (1802) – 관악기의 취급이 당대에 유행한 하르모니무지크와 비슷하다고 해서 붙었다.

– 오라토리오

천지창조

사계

그 외 현악 3중주, 피아노 독주곡, 서곡, 가곡, 칸타타, 오페라, 극음악 등 다수로 총계 약 750곡이 있다.

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부