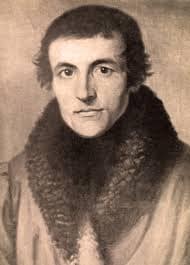

1796년 5월 6일, 독일의 가톨릭 튀빙겐 신학자 요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler, 1796 ~ 1838) 출생

요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler, 1796년 5월 6일, 독일 Igersheim ~ 1838년 4월 12일, 독일 뮌헨)는 독일의 로마 가톨릭 신학자이자 가톨릭 튀빙겐 학파와 관련된 사제였다.

– 요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler)

.출생: 1796년 5월 6일, 독일 이게르샤임 (Igersheim)

.사망: 1838년 4월 12일, 독일 뮌헨

.국적: 독일

.직업: 가톨릭 사제, 신학자, 교회사가

.소속: 튀빙겐 대학, 뮌헨대학

.주요 저서: Die Einheit der Kirche (1825), Symbolik order Darstellung der dogmatischen Gegensatze der Katholiken und Protestanten (1832) 등

묄러는 초기 카톨릭 튀빙겐학파에서 가장 뛰어난 인물이다. 그는 정경법과 교회사를 가르쳤고, 교회의 속성에 대하여 연구하고 글을 쓰기 시작하였다. 또한 프로테스탄트계와 카톨릭계 간의 논쟁에 휘말리게 되어 교회론에 대하여 더욱 연구하게 된다.

가이젤만에 따른 묄러 사상의 3가지 측면은 일반 사회의 하부 구조로서 교회를 사법적으로 개념화시키는 것과 성령이 주도하시고 보이는 교회 위에 있는 교회의 내부 구조를 강조하는 것과 하나님의 아들의 성육신이 지금도 계속하고 있다는 교회의 개념이다. 묄러는 당대의 낭만주의적 이상주의를 떠올리듯 구조적이고 제도화된 권위보다는 영적인 의미로 교회를 묘사한다. 성령을 중심으로 하는 교회는 역사적인 변화에 대응할 수 있다고 한 말은 교회의 구조가 항상 개혁되어야 한다는 의미로 그는 말했다.

○ 생애 및 활동

요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler, 1796 ~ 1838)는 1809년 튜턴 기사단의 프랑코니아 바일리윅 (1809년부터 뷔르템베르크 지역)의 이게르샤임에서 태어났다.

엘방겐의 학원에서 철학과 신학을 공부한 후 1817년 튀빙겐 대학교에 입학했다. 1819년에 사제 서품을 받았다. 그는 큐라시로 임명되었다. 그는 튀빙겐으로 돌아와 1825년 사립이 되었고, 1826년 신학부 부교수, 1828년 정교수가 되었다.

그의 강의는 많은 개신교인을 포함한 많은 청중을 끌어 모았다. 그의 『심볼릭 (Symbolik)』(1832)에 의해 촉발된 논쟁은 개신교 튀빙겐 신학자 페르디난트 크리스티안 바우어 (Ferdinand Christian Baur)와의 논쟁 때문에 1835년에 뮌헨 대학교로 떠날 정도였다.

1838년에 그는 뷔르츠부르크의 학장으로 임명되었으나 곧 별세했다.

요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler)는 1838년 4월 12일, 독일 뮌헨에서 별세했다.

그는 젊은 나이에 세상을 떠났지만 앙리 드 뤼박 (Henri de Lubac), 이브 콩가 (Yves Congar) 등과 같은 다른 신학자들에게 큰 영향력을 미쳤다.

교회사가로서 그는 좀 더 고백적이고 보수적인 성향과 유기적인 사고를 갖고 있었다.

○ 업적과 평가

요한 아담 묄러 (Johann Adam Mohler, 1796 ~ 1838)는 독일의 가톨릭 신학자, 교회사가로 튀빙겐 대학 강사 (1823년), 동 교수 (1828년), 뮌헨대학 신약학 및 교회사 교수 (1835년) 등을 역임했으며, 가톨릭 튀빙겐 학파를 형성한 한 사람이다.

실라이에르마허 (F.E.D. Schleiermacher) 등과 접촉을 가지고, 처음에 교회의 영적·신체적 일치에 중점을 둔 내재적 교회관을 내세워 고대 교부의 정신을 존중하고 교황의 존재를 별로 높이 평가하지 않았으나, 후에 역사와 전통의 이해를 존중한 비교신조학을 표방하면서, 가톨리시즘에서야말로 합리주의와 초합리주의의 종합이 가능함을 주장하여, 프로테스탄트에 대한 가톨릭의 우월성을 논증하려고 하였다.

이러한 점에서 그는 근대주의와 울트라몬타니즘의 양면에서 선구자로 간주되고 있다.

그의 비교신조학은 프로테스탄티즘과의 대립점을 밝히는 데 급급한 나머지 그 타당성이 결여되는 폐단이 많지만, 후에 양자의 논쟁신학을 발전시키는데 중요 역할을 하였다.

이처럼 묄러는 초기 카톨릭 튀빙겐학파에서 가장 뛰어난 인물이다. 그는 정경법과 교회사를 가르쳤고, 교회의 속성에 대하여 연구하고 글을 쓰기 시작하였다. 또한 프로테스탄트계와 카톨릭계 간의 논쟁에 휘말리게 되어 교회론에 대하여 더욱 연구하게 된다.

가이젤만에 따른 묄러 사상의 3가지 측면은 일반 사회의 하부 구조로서 교회를 사법적으로 개념화시키는 것과 성령이 주도하시고 보이는 교회 위에 있는 교회의 내부 구조를 강조하는 것과 하나님의 아들의 성육신이 지금도 계속하고 있다는 교회의 개념이다. 묄러는 당대의 낭만주의적 이상주의를 떠올리듯 구조적이고 제도화된 권위보다는 영적인 의미로 교회를 묘사한다. 성령을 중심으로 하는 교회는 역사적인 변화에 대응할 수 있다고 한 말은 교회의 구조가 항상 개혁되어야 한다는 의미로 그는 말했다.

주요 저서로 ≪Die Einheit der Kirche≫ (1825), ≪Symbolik order Darstellung der dogmatischen Gegensatze der Katholiken und Protestanten≫ (1832) 등이 있다.

○ 튀빙겐학파와 교회론 쇄신

– 튀빙겐학파

18∼19세기의 독일의 튀빙겐대학 교수들에 의해 형성된 학파로 가톨릭적인 구 (舊) 튀빙겐학파와 프로테스탄트적인 신 (新) 튀빙겐학파로 구분된다.

스토르 (G.C. Storr, ?∼1805)에 의해 창시되어 쿤 (J. Kuhn)과 그 제자들의 의해 계승된 구 튀빙겐학파는 역사적 방법과 사변적 방법을 유기적으로 통합시켜 신학의 독특한 방법론을 개발하였고, 근대의 사상사조를 반영한 근대철학을 신학에 도입하였다.

또한 유리주의 (唯理主義)와 경건주의 (敬虔主義)의 영향을 받고 신학적인 자기 성찰을 통하여 헌대 독일 신학의 기초를 확립하였다.

튀빙겐 학파는 19세기 초 창시자 드라이 (J.S. Drey)를 위시하여 히르셔 (J.B. Hirscher), 묄러 (J. A. Mu”hler), 쿤 (J.E. Kuhn), 스타우덴마이어 (F.A. Staudenmaier) 등 일단의 신학 교수들이 세속화 과정이 돌이킬 수 없이 확산되고 교회의 세속적 영화가 쇠락하던 격변기를 맞아 교회와 신학의 쇄신을 도모하면서 그리스도교 진리의 정체성을 내용적으로나 형식적으로 새롭게 제시하고자 시도, 당대 교계와 신학계에서 신선한 충격과 함께 광범한 반향을 자아냈다.

그들은 교회와 학문에 깊이 뿌리를 내리고 있으면서도 당대에 형성되는 시대적 사상 조류와 대화하는 열린 자세로 신앙과 신학의 기본 입장을 새롭게 정립하려고 했다. 또한 후기 계몽주의, 낭만주의, 독일 관념론은 물론 당대에 형성된 개신교 신학사상 등 모든 사조와 주도 인물을 상대로 비판적 학술 토론이나 논쟁을 거치면서 새로운 역사의식 지평 안에서 교회 정체성을 새롭게 규정하려고 진력했다.

강생 원리로서 그리스도 사건을 역사 안에 자리매김한 기반 위에서, 그들은 교회 전승 (傳承)을 하나님 계시가 그리스도교의 역사 안에서 지속하는 현재가 되도록 생동적으로 움직여나가는 ‘자기를 전승하는 실재’로 파악했다. 더불어 낭만주의의 유기체 (有機體) 사상을 교회 역사적 발전의 해석 도구로 원용해 계시 전체를 역사 안에서 펼쳐지는 유기체의 생동적 체계로 파악하는 가운데, 계시가 오로지 역사를 통해서만 현재를 사는 교회 공동체에 이르게 된다고 파악했다. 때문에 예수 그리스도를 정점으로 하는 계시가 교회의 ‘지속적인 현재에로의 자기전승’ 안에서 역사적으로 발생한다고 규정하는 ‘그리스도교의 전통원리’는 튀빙겐 학파 신학 전체의 핵심적 통찰로 간주될 수 있다. 그들은 자신들을 “시대의 개방된 조류 안에서 신학을 수행하는 스스로 생각하는 자들”이라고 자칭하기도 했다.

한편 19세기에 이르르면 헤겔의 영향을 받은 바우르 (F.C. von Baur)에 의해 신 튀빙겐학파가 형성된다.

바우르는 헤겔철학의 방법론을 신학의 모든 분야에 적용하여 신학에서 역사적 방법론을 개발하였다.

이 방법론은 젤러 (E. Zeller), 시베글러 (A. Schwegler), 볼크마르 (Volkmar) 등에 의해 계승, 발전되었다.

– 튀빙겐학파의 교회론 쇄신

마르틴 루터의 종교분열 (종교개혁)이라는 홍역을 겪고 난 교회는 얀세니즘, 갈리치아니즘, 18세기의 합리주의 등 반교회적 사상 풍조를 만나 교회를 이론적으로 천명하는 일은 시급한 과제로 떠올랐다. 따라서 교회론은 자연히 교계제도를 변론하는 이른바 교계론이 주류를 이루었고, 이 교회론은 신학교 교과에 편입되었다. 교회 옹호론이 절정에 이른 것은 제1차 바티칸 공의회 (1869 ~ 1870)에서였고, 여기서 교회는 교권의 지상권과 교황무류성을 온 세계에 공표했다.

교회론이 본격적으로 학문적인 면모를 갖춘 것은 19세기 동안이었다. 성서와 교부들의 문헌에 입각하여 교회의 가시적인 기구의 신비적인 뜻을 밝히고, 생생한 이해력을 돕는 방향으로 발전했다. 이와 같은 교회론의 첫 연구 센터는 독일 튀빙겐 신학대학이었다. 그 지도자 요한 아담 묄러 (1796~1838)는 교회의 공동체적 역할과 은총의 내적인 생활을 강조하면서 교회론을 폈다.

교회론 쇄신의 요람은 교부학으로 유명한 튀빙겐학파였다. 튀빙겐대학의 가톨릭신학부는 신학연구에 있어서 역사적 고찰의 중요성을 간파하여 새로운 연구풍토를 조성하였다. 이 학파의 아담 묄러는 생명체로서의 교회를 연구하였다. 그는 교부들의 주장처럼 교회는 구속신비의 연장이요, 성령에 의하여 생명력을 받아 한 몸이 된 유기체이며, 모든 신자의 친교로 구성된 은총의 표지라 하였다.

그리고 교회의 가시적 성격은 신과 인간의 결합인 강생신비에서 유래한다고 논증하면서 루터의 교회론의 결정적 결함을 지적하였다.

요한 세바스티안 폰 드라이 (Johann Sebastian von Drey), 요한 아담 묄러 (Johann Adam Möhler) 등으로 대변되는 가톨릭 튀빙겐 학파는 계몽주의 이후 진행되는 세속화를 되돌릴 수 없는 과정으로 보면서, 변화한 역사적 시대에 맞게 그리스도교 진리의 내용과 형식을 제시하고자 했다. “역사와 역사적 탐구, 그리스도교의 기원과 교부에 관한 연구, 그리고 독일의 낭만주의와 관념론자들의 저술에 깊게 뿌리 내린 튀빙겐” 학파는 당시 유행하던 역사철학과 그리스도교 계시론의 종합을 추구했다.

묄러와 그 동료들의 이러한 교회론은 당대에는 큰 주목을 끌지 못했으나 다른 여건의 도움으로 20세기 중반에 크게 각광을 받았다.

20세기에 들어오면서 유럽의 세속화는 급속히 확산되고 사회생활의 규범은 교회를 벗어나고 산업화와 사회주의의 영향이 커지면서 대중의 신앙이 탈그리스도교화 되고 있었다. 그러나 대부분의 절대군주들은 시대의 흐름을 읽지 못하고 세력확장과 식민지 착취에 몰두하여 결국 1차 세계대전으로 파국을 맞이하였다.

전후에 탁월한 선각자인 교황 삐오11세는 비로소 현대사회의 현실을 기정사실로 인정하고, 유럽문명과 그리스도교이념의 동일시가 허구임을 간파하였다. 그는 지역교회의 토착화를 겨냥하여 선교지역에 본지방 출신 주교들을 임명하고 선교학과 사목학을 장려하고, 사회문제에 대한 그리스도교적 해결책을 여러 번 제시하였고, 문명의 이기 (利器)를 선교에 이용하기 시작하였다.

○ Works

주요 저서로 ≪Die Einheit der Kirche≫ (1825), ≪Symbolik order Darstellung der dogmatischen Gegensatze der Katholiken und Protestanten≫ (1832) 등이 있다.

– Möhler wrote

Die Einheit in der Kirche oder das Princip des Katholicismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte (Tübingen, 1825). English translation (1995): Unity in the Church or the Principle of Catholicism: Presented in the Spirit of the Church Fathers of the First Three Centuries, Peter C. Erb, trans., Catholic University of America Press, Washington, D.C.

Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampfe mit dem Arianismus. In six books (2 volumes, Mainz, 1827).

Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren Öffentlichen Bekenntnisschriften (Mainz, 1832; 8th edition, 1871–72; English translation by S. B. Robertson, 1843) This is a study of doctrinal differences between various Christian confessions. Central in this work is the anthropology and soteriology and the unity of the Church.

Neue Untersuchungen der Lehrgegensätze zwischen den Katholiken und Protestanten (1834) – New studies of the doctrinal differences between Catholics and Protestants.

Gesammelte Schriften u. Aufsätze, edited by Döllinger (1839)

Patrologie, with Franz Xaver Reithmayr (1839).

A Biographie by Balthasar Wörner was published at Regensburg in 1866.

– The Symbolik is his most famous work

the interest excited by it in Protestant circles is shown by the fact that within two years of its appearance it had elicited three replies of considerable importance, those namely of FC Baur, PK Marheineke and KI Nitzsch.

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부