1871년 5월 9일, 흥선대원군의 서원철폐령으로 47개 모범 서원 (書院) 제외한 전국의 서원 철폐

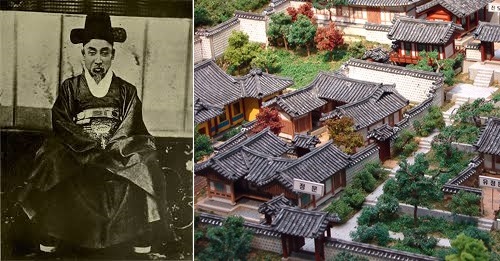

서원철폐령 (書院撤廢令)은 조선 시대 말기 서원의 오랜 적폐 (積弊)를 제거하기 위해 1871년 5월 9일에 흥선대원군 이하응 (興宣大院君 李昰應)이 영의정 김병학 (領議政 金炳學)과 함께 대대적으로 서원을 정리한 사건이다. 전국에 서원을 47개소만 남기고 통 · 폐합하였다. 비사액서원을 우선적으로 정리를 하였고, 사액서원이라도 첩설된 것과 불법을 횡행하는 서원은 모두 철폐되었다.

조선은 건국 초부터 유교 중심 정책을 취하여 전국 각지에 많은 서원이 생겼다. 이러한 서원은 지방에 있어서 남설되었을 뿐만 아니라 일종의 특권적인 것이 되어 전지 (田地)와 노비를 점유, 면세·면역의 특전을 향유하면서 당론의 소굴이 되었다. 유생은 향교보다도 서원에 들어가 붕당에 골몰하였고, 심지어는 서원을 근거로 양민을 토색하는 폐단이 심하였다. 이리하여 역대 제왕들은 여러 차례 서원의 정비를 꾀하였으나 성과를 거두지 못했다.

흥선대원군은 집정 초기부터 서원의 비행과 불법을 낱낱이 적발케 하는 동시에 사설 (私設)과 남설을 엄금하라고 지시했다. 1865년 (고종 2) 노론의 정신적 지주 역할을 하던 만동묘를 철폐케 하였으며, 1868년 (고종 5)에는 영의정 김병학과 야합 및 의기상투하여 면세와 면천으로 조정의 재정에 부담을 주는 사원을 일제히 정리하고, 비사액 서원도 우선적으로 철폐하였다. 1870년 (고종 7)에는 사액 서원 중에서도 붕당을 만들어 백성을 해치는 일을 조사하여 일부를 철폐하였다.

흥선대원군 이하응 (興宣大院君 李昰應)과 영의정 김병학 (領議政 金炳學)은 1871년 (고종 8) 음력 3월 20일을 기하여 문묘 (文廟)에 종사된 여러 어진 선비들과 충성과 절개, 큰 의리를 남달리 뛰어나게 지킨 사람으로서 영원히 높이 모시는 데 실지로 부합되는 전국의 47개 서원을 제외하고 모두 철폐하였다.

○ 배경

조선 후기에 접어들면서 동일한 사람의 서원을 여러 곳에 배향하여 짓는 첩설이 횡행하였고, 결국 면역의 특권을 이용해 군정 (軍政)을 회피하고, 면세의 특권을 이용해 세금을 회피하는 일이 많았다. 또한 처음에는 고을의 수령이 서원의 원장이 되어 제사를 주관하였지만, 점차 직계 후손들이 그러한 일을 맡아서 함으로써 학파를 형성하며 붕당을 이루어 당쟁의 근거지로 작용하였다. 이러한 경향은 조선 후기에 들어 그 폐단이 더 심화되었다.

– 군역 회피

조선 후기에 들어 사대부의 묘지가 있는 마을, 고을의 계방 (契防), 향교와 서원의 보솔 (保率)은 그곳 세력에 기대어 들어가서 군역(軍役)을 면제받는 중요한 도피처가 되어 버렸다. 따라서 서원과 향교는 그 폐단을 부추기는 근거지라는 오명을 피하지 못하였다.

– 탈세

사설과 첩설의 문제뿐만 아니라 사액서원에는 전결 3결을 내렸는데, 모자란 것을 민결로 채우거나, 서원의 원생이나 세금이 면제되는 보솔들도 허가된 것보다 더 많이 보유를 하여 세금을 탈세를 하였다. 사액서원이 아닌 사설 사원이나 향교 등도 허가 받지 않은 보솔들을 보유하여 탈세를 저질렀다.

– 첩설과 사설

이러한 첩설의 폐단은 영조 때도 횡행하여, 1727년 (영조 3년) 음력 12월 11일에는 삼남에 어사를 파견하여 증축한 서원을 조사하고 한 사람에 대해서도 여러 개 첩설한 서원에 대해서 모두 훼철하라고 명하였다.

1864년 8월 28일 (고종 1년 음력 7월 27일)에는 이미 사사로이 세운 서원에 대해서는 철폐 명령을 내렸고, 1871년 4월 28일 (고종 8년 음력 3월 9일) 한 사람은 한 서원에 배향한다는 원칙을 세우고, 그 외의 중첩되는 서원은 철폐를 하게 된다. 사액서원이라고 할지라도 중복되는 것은 신주를 모신 서원을 제외하고는 모두 철폐하였다.

– 붕당

1870년 10월 4일 (고종 7년 음력 9월 10일) 처음에 사액서원은 고을의 수령이 원장이 되어 주관함으로써 제사를 지냈으나, 점점 후대로 내려오면서 직계 후손들이 주관을 하며, 붕당을 만들어 백성들에게도 위세를 부리고, 폐를 끼치게 되었다. 흥선대원군은 사액서원이라고 할지라도 이러한 서원들을 조사하여 서원을 헐고, 신주를 묻어 버리게 하였다.

– 서원철폐령

흥선대원군은 유교에 대해 적대적인 태도를 보이지는 않았지만, 국가 재정과 군역, 당쟁의 폐단이 서원이라고 생각하고 집권 직후부터 서원에 대한 개혁을 지속하였다. 마침내 1871년 5월 9일 (고종 8년 음력 3월 20일) 흥선대원군은 지방 곳곳에 양반의 근거지로 남설 (濫設)된 서원의 오랜 적폐 (積弊)를 제거하기 위해 서원에 대해 일대 정리 명령을 내렸다. 이를 서원철폐령 (書院撤廢令)이라고 부른다.

– 결과

1871년 5월 9일 (고종 8년 음력 3월 20일) 서원철폐령으로 47개의 서원을 제외한 수백여 개의 서원이 훼철되었다. 이 서원철폐령을 취소해 달라는 전국 유림들의 집단 상경집회가 있었으나, 이때마다 대원군은 유림들의 집회를 강제 진압하고, 유림들을 노량진 밖으로 축출하여, 유학자들의 반발을 초래하였다.

서원철폐령에도 불구하고 존치된 서원은 도학서원, 충렬서원 및 사우 등이다.

○ 서원훼철령 (書院毁撤令)

흥선대원군 (興宣大院君)은 고종 연간 집권한 후, 1864년 (고종 1) ∼ 1871년 (고종 8)에 걸쳐 전국의 서원과 사우에 대한 훼철을 단행했다. 1864년 전국 서원에 대한 현황 조사를 시작으로 이듬해 만동묘를 철폐했고, 1868년 (고종 5) 미사액 서원에 대한 정리와 1871년 사액서원에 대한 전국적인 훼철령을 시행했다. 이로 인해 전국의 원사 (院祠)는 ‘1인 1원’을 기준으로 47개소만을 남기고 철폐되었다.

– 연원 및 변천

16세기 발흥한 조선의 서원은 인재 양성과 선현 제향, 유교적 향촌 질서의 유지 등 긍정적 기능을 발휘했으나, 17세기 이후 전국적으로 확산하면서 정치사회적 폐단이 나타났다. 이에 조정에서는 1703년 (숙종 29) 서원을 사사로이 건립하는 경우, 지방 수령을 처벌하고 주도한 유생은 과거에 응시하지 못하도록 하는 서원 금령을 시행하였다. 이후 1741년 (영조 17) 영조는 서원을 ‘당쟁의 소굴’로 지목하여 300여 개소를 철폐하였다. 이러한 조정의 서원 통제책은 지속되었고, 1862년 (철종 13)에도 신설 서원에 대한 철폐 조치가 내려졌다.

– 내용

흥선대원군은 집권 후에 전국 서원에 대한 정리 작업을 단계적으로 추진하였다. 1864년 (고종 1) 대원군은 전국 원사의 현황과 소속 결총 (結摠) 및 보액 (保額)을 조사하는 한편, 1741년(영조 17) 이후 사사로이 건립한 서원을 철폐하고 첩설 (疊設)을 엄금하라고 지시하였다.이듬해 1865년(고종 2) 대원군은 자신의 권력기반이 확고해지자, 만동묘 (萬東廟)의 철폐를 명했다. 만동묘는 송시열(宋時烈)의 유지에 따라 중국 명나라의 마지막 황제인 신종(神宗)과 의종(毅宗)을 추모하기 위해 설립된 사당으로 복주촌 (福酒村)의 폐해, 묵패 (墨牌)를 이용한 대민 토색으로 지탄 받고 있었다. 당시의 조치는 경향(京鄕)에 충격으로 받아들여져 전국 유림의 반대를 불러왔다. 이후 경복궁 중건이라는 큰 공사가 진행되고, 병인양요 (丙寅洋擾)를 겪으면서 재정적으로 곤란에 처해 있던 대원군 정권은 서원 철폐를 본격화하였다. 1868년 (고종 5) 대원군은 서원을 ‘망국의 근본’이라 선언하며 미사액 서원 (未賜額書院)에 대한 철폐를 단행했다. 이러한 결정은 ‘대원위분부 (大院位分付)’의 형식으로 예조 관문을 통해 각 고을에 하달되었고, 해당 서원의 대부분이 철폐되었다. 또한 사액서원에 대해서도 서원 면세전을 폐지했고, 서원 원장을 지방의 수령이 맡도록 하여 지방 유림의 영향력을 박탈하였다.이어 1871년(고종 8) 남아있는 사액서원도 훼철하라는 명령을 전국에 내렸다. ‘1인 1원’이외에 첩설된 곳은 모두 철폐하도록 하였고, 존치하는 서원과 사우의 경우 도학은 문묘 종향인을, 충절은 충절 대의를 기준으로 하여 예조에서 선별하도록 명령하였다. 이에 따라 예조에서는 대원군에게 보고하여 47개 서원을 선정하였고, 나머지 서원들은 모두 훼철하도록 하였다.미사액과 사액서원에 대한 훼철 조치에 대해 지방 유생들은 통문, 유회 (儒會), 연명 상소 등을 통해 저항했지만, 대원군의 강력한 의지 앞에 성과를 거두지 못하였다. 훼철령의 실효를 거두기 위해 중앙에서는 명령을 제대로 시행하지 않는 관찰사와 수령들을 견책하거나, 거듭 관문으로 독촉하여 훼철령을 강력하게 추진하였다. 이에 각 군현의 수령들은 서원 건물을 허물어 위패를 매안했고, 서원 재산의 속공, 원생과 원보의 군정 충원 등을 단행하여 47개소의 서원만을 존치시켰다.

– 현황

존치한 47개의 서원은 ‘묘 (廟) 1, 원 (院) 26, 사 (祠) 20’으로 문묘에 배향되어 있는 설총 등 16인이 주향인 서원 16개와 충절 대의로 파악된 31개의 묘·서원·사우였다. 지역별로 보면, 경기도 12, 충청도 5, 전라도 3, 경상도 14, 강원도 3, 황해도 4, 평안도 5, 함경도 1곳이었다.

– 의의와 평가

대원군은 집권 후, 서원을 둘러싼 적폐를 해소하고 향촌의 재지 지배층을 견제하기 위해 서원 훼철을 추진하였다. 이를 통해 약화한 왕권을 강화하고, 동시에 궁핍한 국가 재정을 충원하고자 하였다.

크리스천라이프 편집부