1882년 3월 24일, 독일의 의사이자 미생물학자 로베르트 코흐 (Heinrich Hermann Robert Koch, 1843 ~ 1910)가 결핵의 원인이 되는 세균 발견

1882년 3월 24일, 독일의 의사이자 미생물학자인 하인리히 헤르만 로베르트 코흐 (독: Heinrich Hermann Robert Koch, 1843년 12월 11일 ~ 1910년 5월 27일)는 결핵의 원인이 되는 세균을 발견했다.

– 로베르트 코흐 (Heinrich Hermann Robert Koch)

.본명: 하인리히 헤르만 로베르트 코흐 (Robert Heinrich Hermann Koch)

.출생: 1843년 12월 11일, 독일 Clausthal-Zellerfeld

.사망: 1910년 5월 27일, 독일 바덴바덴

.최종 국적: 독일 제국

.분야: 세균학 (세균학 창시)

.주요업적: 세균의 표본 고정법·염색법·현미경 촬영법을 창시, 결핵균·콜레라병원균 발견 등

.수상: 노벨 생리학·의학상

.배우자: 헤드윅 프라이베르그 (1893 ~ 1910년), 엠마 아돌핀 조세핀 프랏츠 (1867 ~ 1893년)

.자녀: 게르트루드 푸흘

.영향을 받은 사람들: 에밀 아돌프 폰 베링, 기타자토 시바사부로, 프리드리히 뢰플러 등

로베르트 코흐 (Heinrich Hermann Robert Koch, 1843 ~ 1910)는 독일의 의사이자 미생물학자이다.

세균학의 창시자로 평가된다.

무서운 전염병을 3개나 발견한 박사로 알려졌다.

○ 생애 및 활동

하노버 왕국 클라우스탈에서 광산 기사의 아들로 태어났다.

괴팅겐 대학교에서 프리드리히 구스타프 야코프 헨레 밑에서 의학을 공부하고 1866년 졸업했는데, 의대생 시절 루이 파스퇴르의 미생물 연구에 관심을 갖게 되어 베를린 대학교에서 미생물연구를 하였다.

1866년 1월, 코흐는 의과 대학을 졸업하고 가장 높은 명성을 얻었다.

의사자격시험에 합격, 의사가 된 코흐는 시골에서 근무하다가, 프로이센-프랑스 전쟁 당시 군의관으로 근무하였다.

종전후 볼슈타인 (지금의 Wolsztyn)에서 지역 의사로 일하면서 탄저에 대해 연구, 1876년 브레슬라우 대학교에서 자신의 연구 결과를 가축 실험으로 발표하였다.

코흐의 연구결과는 여러 나라에 알려져, 미생물학 발전에 공헌하였다.

1881년 베를린 국립 위생원으로 자리를 옮긴 그는 세균의 표본 고정법·염색법·현미경 촬영법을 창시하였다.

이듬해 1882년 3월 24일 결핵균을 발견했으며, 공기를 통해 전염된다는 것도 알았다.

1883년에는 이집트를 거쳐 인도까지 여행하면서 콜레라 병원균을 발견했다.

1890년 결핵균에 대한 항원인 투베르쿨린을 발견했다.

그러나 머지않아 투베르쿨린이 효과가 없음이 드러나자 학자로서 코흐의 명성은 일시적으로 하락하게 된다.

코흐는 그가 발견한 투베르쿨린의 개량을 위해 온힘을 쏟다가 그의 제자인 에밀 아돌프 폰 베링에게 학자로서의 입지마저 위협당하게 된다.

결국 베링은 디프테리아에 대한 혈청 면역 연구로 1901년 최초의 노벨 생리학상을 수여받게 되는데, 이는 코흐보다 4년 먼저의 수상이었다.

그러나 이러한 베링의 수상은 논란의 여지가 많았던 것으로, 파상풍 혈청 면역 연구와 혐기성 세균의 순수 배양, 세균의 독소 생성 등 코흐의 또 다른 일본 출신 제자인 기타자토 시바사부로가 이뤄낸 연구 성과의 역할과 중요성이 수상자 결정에서 무시되었다는 의혹이 일고 있다.

1891년에는 베를린 국립전염병연구소의 초대 소장이 되었으며, 1905년 세균학 창시에 대한 공로로 노벨 생리학·의학상을 받았다.

1910년 바덴바덴에서 별세했다 (향년 66세).

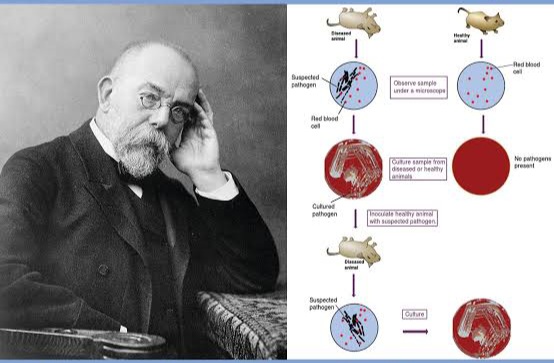

○ 코흐의 공리 (Koch’s postulates)

코흐가 결핵을 발견하면서 찾아낸, 어떤 질환과 그것의 원인이 되는 미생물간의 관계를 확립시키기 위한 4가지의 간단한 기준을 일컫는다. (Koch’s postulates)

1.어떤 병을 앓고 있는 모든 환자에게 그 병원균이 다량으로 검출되어야 하며, 건강한 개체에서는 검출되지 않아야 한다.

2.그 병원균은 환자에게서 순수 분리가 되어야 하며, 실험실에서 그 세균을 배양할 수 있어야 한다.

3.배양한 그 세균을 건강한 생물체에게 주입했을 때 그 생물체는 같은 병에 걸려야 한다.

4.3의 병에 걸린 동물에게서 다시 병원균을 분리할 수 있어야 하며, 처음 발견했을 때와 같은 균이 발견되어야 한다.

코흐의 공리는 세균이 병의 원인임을 증명하는 과학적 방법임에는 틀림없었지만, 미생물학의 발전에 따라, 코흐의 공리에 잘 맞지 않는 감염의 존재도 밝혀졌다.

.자궁경부암의 인유두종 바이러스처럼 반드시 모든 임상례에서 병원체가 검출되지 않는 경우가 있다. (1과 어긋남)

.실험실 환경에서 순수배양이 불가능한, 한센병을 일으키는 나균과 같은 배양불가세균도 존재한다. (2와 어긋남)

.인간에게 질병을 일으키는 병원성 미생물이 반드시 실험 동물에서 질병을 일으키는 것은 아니다. (3과 어긋남)

.기회감염 처럼 그 미생물이 존재하더라도 반드시 발병하지 않을 수 있다.

물론 그렇다고 코흐의 공리가 의미 없는 게 아니냐고 한다면 그건 아니고 좀더 정교한 개념 정의가 필요한 것이다.

기본적으로 코흐의 공리는 미생물을 세균으로 전제한 것이며, 바이러스 등은 고려되지 않았던 시대에 성립한 것이다.

병원체, 숙주, 감염에 대한 좀더 정교한 정의가 필요해진 것이며 코흐의 공리 자체가 반증되었다고 볼 수는 없다.

바이러스 시대에 코흐의 공리가 잘 성립한 예로는 SARS가 있는데, SARS가 처음 출현했을 때, 원숭이를 이용한 감염 실험을 통해 또 다른 병원체 후보였던 메타뉴모바이러스가 아니라 신종 코로나 바이러스가 SARS병원체인 것이 증명되어 오늘날에도 코흐의 공리는 유효함을 보여주고 있다.

한편, 현재 바이러스 감염 진단의 주 방법이 코흐의 시절의 배양법이 아니라 분자 진단법 (= 핵산 검출법)으로 바뀜에 따라, 이러한 흐름에 맞게 변형한 코흐의 공리가 제안된 적이 있으나, 널리 받아들여지지는 않고 있다.

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부