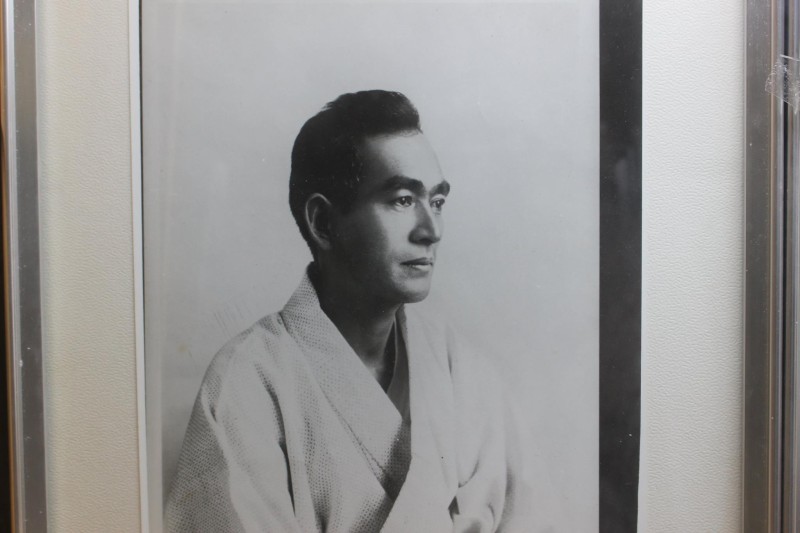

1883년 2월 20일, 일본의 소설가 시가 나오야 (志賀 直哉, しが なおや, 1883 ~ 1971) 출생

시가 나오야 (일: 志賀 直哉, しが なおや, 1883년 2월 20일 ~ 1971년 10월 21일)는 일본의 소설가이다. 메이지 시대부터 쇼와 시대까지 활동했으며, 무샤노코지 사네아쓰, 아리시마 다케오, 사토미 돈 등과 함께 시라카바파 (일: 白樺派)의 주요 창설 일원 중 한 사람이다. “시가 문체”라는 독자적인 문체를 구축하였고, 주요 작품으로는 장편 소설 《암야행로》 (暗夜行路), 단편인 《화해》 (和解), 《꼬마점원의 신》 (小僧の神様), 《기노사키에서》 (城の崎にて) 등이 있다. 소설의 신 (小説の神様)라고 불렸으며 많은 일본인 소설가들에게 영향을 끼쳤다. 다자이 오사무가 죽기직전 신랄하게 비판하였다.

– 시가 나오야 (志賀直哉)

.출생: 1883년 2월 20일, 일본 제국 미야기현 오시카군

.사망: 1971년 10월 21일 (88세), 일본 도쿄도 세타가야구

.국적: 일본

.언어: 일본어

.직업: 작가, 소설가, 극작가

.학력: 가쿠슈인 고등과, 도쿄 제국대학

.수상: 문화훈장 (1949), 문화공로자 (1951)

.부모: 시가 나오하루 (아버지)

.배우자: 가데노코지 사다코

.친지: 가데노코지 스케코토 (장인), 야나기 무네모토 (사위), 나카에 다카오 (사위), 시가 나오카타 (삼촌), 무샤노코지 사네아쓰

.스승: 우치무라 간조

.주요 작품: 기노사키에서, God of little monks, 암야행로, Justice faction, Haha no Shi to Atarashii Haha, 세이베와 표주박, Han no Hanzai, 화해, 아카니시 가키타, 잿빛 달, Rough silk, What happened on the afternoon of November 3rd, 마나즈루

일본의 소설가. 시라카바파 (白樺派)를 대표하는 소설가이다. 자신의 신변 체험을 써내려가는 사소설 (私小說)과 심경소설에 능하였으며, 간결한 문체와 필치로 당대에 명성이 드높아 ‘소설의 신 (小説の神様)’이라는 별명이 붙을 정도였다.

○ 생애 및 활동

1883년 2월 20일 미야기현 오시카군 이시노마키마치에서 태어났다. 그는 2살 때 도쿄로 이주한 이후 가쿠슈인 초등과, 중등과, 고등과를 거쳐 도쿄제국대학 (현재의 도쿄대학) 영문학과에 입학하였으나 이후 국문학과로 전향하였다가 대학을 중퇴하였다.

그는 오랫동안 아버지와의 불화로 고뇌하였는데, 그 발단이 된 사건이 바로 1901년 일어났던 아시오 광독 사건이었다. 시가는 이 현장을 직접 방문하여 사태의 심각성을 알아보려 했으나 시가의 아버지는 이 광산에 시가의 할아버지가 관계되어 있다고 하여 이를 저지하였기 때문이다. 또 1907년 시가는 자기 집에서 일하는 하녀와 사랑에 빠져 결혼을 결심하게 되었는데, 신분의 차이 때문에 온 집안 사람들이 반대하게 된다. 이 과정에서 시가의 아버지는 시가 몰래 하녀를 강제로 고향으로 돌려보내는 강경조치까지 취하면서 시가는 아버지와 심하게 대립하게 된다. 거기에 시가가 소설가를 지망하는 것까지 불만족스럽게 여긴 아버지에 대해 시가는 극도의 증오를 품게 되면서 부자관계는 악화일로로 치닫게 된다.

그는 대학 재학 중이던 1910년 이후 같이 시라카바파로 꼽히게 되는 무샤노코지 사네아츠 (武者小路実篤), 사토미 톤 (里見弴), 아리시마 타케오 (有島武郎) 등과 함께 ‘시라카바 (白樺)’를 창간하고 창간호에 『아바시리까지 (網走まで)』를 발표하면서 문단에 데뷔하게 된다. 이 해에 징병검사를 받고 입영하지만 중이염으로 인해 8일만에 의가사 제대를 하게 된다.

이후 시가는 『오츠 쥰키치 (大津順吉)』, 『정의파 (正義派)』등의 소설을 발표하고 원고료를 받으면서 본격적인 전업 작가의 길을 걸으려 했으나, 그가 소설가의 길을 걷는 것을 반대하던 아버지와의 불화가 원인이 되어 집을 나오게 되었고, 도쿄를 떠나 히로시마현의 오노미치 (尾道) 시로 이주하게 된다. 이후 계속해서 작품활동을 계속했으나 잘 풀리지 못했으며, 특히 스모 구경을 하고 귀가하던 길에 전차 (電車)에 부딪혀 큰 부상을 입고 온천에서 요양을 하게 되는데, 이때의 경험이 나중에 쓰인 『키노사키에서 (城の崎にて)』라는 작품에 그대로 반영된다. 1914년 무샤노코지 사네아츠의 사촌 카데노코지 사다코와 결혼하게 되지만 이 또한 이 결혼을 반대하는 아버지와 충돌을 일으키는 원인이 되었고, 결국 결혼 후 시가 부자의 호적관계는 폐적 처리된다.

시가 부부는 교토로 이주하였으나 유복한 가정에서 자라나 부족함을 몰랐던 시가는 생활력이 전무한 수준이었고, 따라서 시가 부부는 매우 어려운 생활을 할 수밖에 없었다. 이때 장녀 케이코가 태어나지만 태어난지 얼마 되지 않아 돌연사하고 만다. 이때 시가의 아버지는 시가 가문의 묘지에 딸을 묻으려던 시가의 부탁을 거부하면서 또다시 시가와 대립각을 세우게 된다. 하지만 1917년 시가의 부인이 다시 임신하여 딸 루메코를 낳은 뒤 시가와 시가의 아버지는 마침내 화해를 하게 되었고, 이것이 『和解 (화해)』라는 소설로 표현되었다.

아버지와의 화해 이후 시가는 계속해서 작품 활동을 전개하였다. 『어린 점원의 신 (小僧の神様)』등 그에게 명성을 안겨다준 단편 작품들을 계속해서 발표하였으며, 특히 그의 유일한 장편 소설인 『암야행로 (暗夜行路)』에서 그의 문학적 재능은 유감없이 발휘되었다. 일본이 태평양 전쟁에 진 이후인 1949년 문화훈장을 수상하였으며, 이후에는 주로 소설보다는 수필을 많이 썼다.

1971년 폐렴으로 입원하였고, 10월 21일 만 88세로 생을 마감하였다. 장례는 본인의 생전 희망에 따라 무종교식으로 치러졌으며 유골은 유명 도예가 하마다 쇼지가 만든 유골함에 봉안되어 아오야마 공동묘지에 안장되었으나, 이 유골함이 1980년 도난당하는 사건이 생겼고, 그 이후로 시가의 유골은 지금까지도 행방을 알 수 없다고 한다.

– 주요 작품활동

무샤노 고지사네아쓰 (武者小路実篤)들과 「시라카바(白樺)」를 창간하여 「아바시리까지(網走まで)」(1910)를 발표한다.

아버지와의 대립을 그린 「오쓰 준키쓰(大津順吉)」(1912), 「화해(和解)」(1917)를 발표했고, 「기노사키에서(城の崎にて)」(1917), 「어린 점원의 신(小僧の神様)」, 「모닥불(焚火)」(둘다 1920) 등 주옥같은 단편을 발표한다.

이후 「암야행로 (暗夜行路)」(1921-37)라는 근대 일본 굴지의 장편을 발표하는데, 주인공 도키토 겐사쿠(時任謙作)의 강렬한 자아는 혐오의 감정이 그대로 선악의 판단으로 이어지는 시가 문학의 특징을 여실히 보여준다. 정곡을 찌르는 예리하고 간결한 문체에 의해 지탱되는 투철한 리얼리즘으로 ‘소설의 신’이라고 불리며 아쿠타가와 류노스케 (芥川龍之介)의 동경의 대상이 되기도 했고 다자이 오사무 (太宰治)의 반발을 사기도 하는 등 문단에 대한 영향력이 다대했다.

사소설, 심경소설의 작가로 인식되고 있으나 「면도칼 (剃刀)」, 「정의파 (正義派)」 (모두, 1912), 「탁해진 머리 (濁った頭)」, 「세이베와 표주박 (清兵衛と瓢箪 )」 (모두, 1913) 등 객관소설도 발표하였다.

○ 사상

시가 나오야는 패전 직후였던 1946년, 「국어 문제 (國語問題)」라는 글을 통해 프랑스어 공용화론을 주장한 일이 있다.

“나는 60년 전, 모리 아리노리가 영어를 국어로 채용하려고 했던 일을 이 전쟁 중 때때로 떠올렸다. 만약 그것이 실현되었다면 어떠했을까 하고 생각했다. 일본의 문화가 지금보다 월등히 진보되어 있었을 것이라고 상상할 수 있다. 그리고, 아마도 이번과 같은 전쟁은 일어나지 않았을 것이라고 생각했다. 우리들의 학업도 보다 쉽게 진전되어 있었을 것이며, 학교 생활도 보다 즐겁게 회상할 수 있었을 것이라고까지 생각했다. 우리들은 척관법을 모르는 아이들처럼, 낡은 국어를 모른 채 외국어라는 의식 없이 영어를 말하고, 영문을 썼을 것이다. 영어 사전에 없는 일본의 독특한 말도 잔뜩 생겨났을 것이며, 만요슈도 겐지모노가타리도 그 말에 의해 지금보다 훨씬 많은 사람들에게 읽혀졌을 것이라는 것까지도 생각할 수 있다.

(중략)

거기서 나는 이 경우 일본은 큰 맘을 먹고 세계에서 가장 좋은 언어, 가장 아름다운 언어를 가져와 그대로 국어로 채용하면 어떨까 하고 생각한다. 그러한 언어로는 프랑스어가 가장 좋지 않을까 하고 생각한다. 60년 전 모리 아리노리가 생각했던 일을 지금이야말로 실현한다면 어떨까. 철저하지 못한 개혁보다도 이것은 옳은 일이다. 모리 아리노리의 시대에는 실현은 곤란했다지만, 지금이라면 실현 불가능한 일은 아니다. 반대 의견도 여러가지 있으리라고 생각한다. 지금의 국어를 완전한 것으로 고치는 일이 가능하다면 그 이상 바랄 나위가 없지만, 그것이 불가능하다면 과거에 집착하지 말고 현재 우리들의 감정을 버리고, 100년에 100년 후의 자손을 위하여 결심할 때라고 생각한다.”

“외국어에 어두운 나는 프랑스어 채용에 자신을 가질 정도로 구체적으로 알고 있는 것은 아니지만, 프랑스어를 생각한 것은 프랑스는 문화가 진보한 나라이며, 소설을 읽어봐도 무언가 일본인과 통하는 것이 있다고 생각되며, 프랑스의 시에는 와카, 하이쿠 등의 경지와 공통되는 면이 있다고 언급되고 있으며, 문인들에 의해 때때로 정리된 언어라고도 하며, 그러한 의미로 프랑스어가 가장 좋지 않을까 하는 생각이 드는 것이다.”

“나는 모리 아리노리의 영어채용설에서 그 일을 생각하여, 어중간한 개혁으로 몇 년, 몇 십년 동안 불완전한 국어로 잘못되는 것보다는 이 편이 확실하며, 철저한 것이며, 현명한 것이라고 생각하는 것이다. 국어의 전환에 대해서 기술적인 면의 일은 내게는 잘 모르는 일이나, 그렇게 곤란하지는 않으리라고 생각하고 있다. 교원의 양성이 완료된 때에 소학교 1학년부터, 프랑스어로 전환한다면 좋다고 본다. 조선어를 일본어로 전환했을 때는 어땠을까.”

모리 아리노리의 영어 공용화론이 이미 60여년 전 엄청난 비판을 받았고, 시가 나오야 자신이 프랑스어를 제대로 아는 것도 아닌 상황에서 막연하게 프랑스어를 받아들이자고 한 이 주장은 당연히 엄청나게 비판받았으며, 시가 나오야를 비판할 때 종종 언급되는 사건이기도 하다.

예술과 사상은 양립할 수 없다는 확고한 생각을 갖고 있었고, 특정 사상이 문학에 노골적으로 드러나는 것을 부정적으로 여겼기 때문에 프롤레타리아 문학에 대해서는 ‘주인을 섬기는 문학’이라고 표현하면서 비판적인 입장을 취했다. 하지만 프롤레타리아 작가들 중 시가가 유일하게 호의적으로 본 사람이 있었으니 바로 ‘게 가공선 (蟹工船)’으로 유명한 코바야시 타키지였다. 편지를 자주 주고받았고 코바야시의 초기 작품들도 상당히 많이 읽고 그에 대한 비평을 해주기도 했지만, 두 사람이 만났던 것은 1931년에 코바야시가 나라의 자택을 방문한 것이 처음이자 마지막이었다. 비록 프롤레타리아 문학 자체는 썩 좋아하지 않았지만 시가는 인간적인 면에서 코바야시를 상당히 마음에 들어했다. 자칫 불편하게 받아들여질 수도 있었을 시가의 비평에 대해서도 반박이나 비판 없이 겸허하게 수용하는 모습이나, 편지에서 자신의 소설에 대해 아직도 부족한 점이 많다고 언급했던 점 등에서 작가로서 노력하는 성실한 모습을 보고 좋은 인상을 받았던 모양. 또한 작가로서의 모습이나 작품의 분위기와는 별개로 순박하고 붙임성 좋은 성품을 보고 상당히 호감을 가졌다고 한다. 이 당시에 대해 시가는 아래와 같이 회상하고 있다.

그는 실로 느긋하게 이야기를 했다. 취미가 전혀 없고 장기도 마작도 할 줄 모른다기에, 할 수 없이 아야메가이케의 유원지에 놀러 갔다. 나는 그 때 아이를 데리고 있었는데, 벚꽃이 피어 있었다. 벚꽃 아래 울타리에 기댄 채, 코바야시 군은 뭔가 활발하게 아이와 놀아주기도 하고, 내게 말을 건네기도 하던 것이 지금도 눈에 선하다. 그 때 험한 일 (고문)을 당한 이야기를 하기에 우리 아이는 아직까지 그런 이야기는 전혀 모르지만 아들이 더 크면 이제 코바야시 군은 자주 못 오게 해야겠다고 농담을 했더니, 아이의 머리를 쓰다듬으며 ‘뭘요, 아드님이 크면 그 때는 더 자주 와서 온 집안에서 마구 뛰어놀 거니까요’라고 응수했다.

여기에 왔을 때도 내 이야기를 조용히 들으면서 조금도 자기가 먼저 변명을 한다거나 비판을 하거나 하지 않았다. 내가 하는 말을 대부분 긍정하고 있었다. 그 긍정이 나의 입장에서의 긍정이라는 것도 알 수 있었다. 그런 점에서 훌륭한 인품이라고 생각했고 완전히 어른이 다 됐다고 느꼈기에, 그때까지 갖고 있던 프롤레타리아 작가라는 이들에 대한 생각을 바꿔 준 사람이었다.

원래 프롤레타리아주의를 비롯해 각종 사상에 대해서는 부정적인 시가였지만, 사상 문제를 떠나서 코바야시의 예술에 대한 태도와 성실한 모습은 진심으로 인정하고 있었다. 한번은 시가를 사사한 소설가 중 한 명인 오자키 카즈오가 도쿄에서 방탕한 생활과 여자 문제로 고민하다 시가가 살고 있던 나라에서 한동안 머문 적이 있었는데, 이 무렵 오자키를 만난 시가는 코바야시가 평소 느긋하게 앉아 글을 쓸 시간이 없어서 전차 안에서 틈틈이 글을 썼다는 이야기와 함께 코바야시를 본받으라는 뉘앙스의 말을 했다고 한다. 이 일에 대해 오자키 카즈오는 다음과 같이 술회하고 있다.

온갖 ‘주의’라는 것들을 싫어하는 선생님 (시가)이 코바야시 타키지에게 호의를 갖고 계시다는 사실은 언뜻 모순 같으면서도 그렇지 않다. 그 당시로부터 몇 년 전, 무명 시절의 코바야시가 『창작월간』에 쓴 단편을 읽어보고 ‘이 사내는 시가 나오야의 소설을 제대로 배웠구나’라는 생각을 한 적이 있었던 나로서는 선생님이 먼저 코바야시의 예술을 대하는 마음가짐을 인정하신 것이라고 깨달았기에, 전혀 이상하다는 생각은 들지 않았다. ‘코바야시는 행복한 사람’이라고 느꼈다.

후에 코바야시가 특별고등경찰에 체포되어 고문을 받다 사망했을 때는 일기에서 이 사실을 언급하면서 “코바야시 타키지가 2월 20일 (내 생일)에 체포되어 경관에게 살해당했다고 한다. 실로 마음이 편치 못하다. 비록 단 한 번밖에 만나지 못했지만 코바야시에게 좋은 감정을 가졌고 그가 마음에 들었건만, 암담한 심경이다”라고 술회하기도 했다. 개인의 일기나 편지조차도 모조리 검열 대상이었던 당시의 사회 분위기를 감안하면 이런 일기를 쓰고도 시가가 무사했던 것은 천운이라고 할 수 있다.

○ 평가

시가 나오야는 당대에 이미 ‘소설의 신 (小説の神様)’으로 불릴 정도로 높은 평가를 받고 있었다. 그의 소설은 강한 자아를 가지고 자신의 감정에 충실하여 자연스럽게 자신의 심경을 묘사하는 사소설에 특히 뛰어났으며 사소설 최고의 작가로 꼽힌다. 그렇기 때문에 단편소설에서 특히 탁월한 재능을 보였다.

아쿠타가와 류노스케는 시가 나오야의 소설을 높이 평가하여 자신의 창작상의 이상이라고 부를 정도였다. 이처럼 당대의 소설가를 꿈꾸는 청년들에게 시가 나오야는 거의 숭배의 대상이었는데, 이런 일을 다자이 오사무는 매우 혐오하여 그의 작품 『츠가루 (津軽)』속에서 작중 화자의 이름을 빌려 시가의 이름은 직접적으로 꺼내지 않았지만, 시가를 비난한다.

일본의 어느 50대 작가에 대한 질문을 받고는 “그다지 좋지 않아”라고 그만 무심결에 답해버렸다. 최근 그 작가의 과거 작품들이 어찌 된 영문인지, 거의 숭배에 가까울 정도로 도쿄의 독서인들에게 받아들여지는 것 같았다. ‘신’이라는 묘한 호칭을 사용하는 사람도 나타나서, 그 작가를 좋아한다고 고백하는 것은 그 독서인의 취미의 고상함을 증명하는 수단이 되는 이상한 풍조마저 생겨났다. 정작 그야말로 응원이 오히려 그 사람에게 폐가 된다는 식으로 그 작가는 아주 곤혹스러워하며 쓴웃음을 짓고 있을지도 모르겠다. 나는 예전부터 그 작가의 기묘한 권세를 보고 츠가루 사람의 어리석은 마음에서 “천한 놈이다. 단지 운이 좋았을 뿐이다!” 라고 혼자 흥분하여 순순히 그 풍조를 따라갈 수 없었다. 그리하여 최근에 그 작가의 작품을 대부분 다시 읽어보고 ‘훌륭해!’하고 생각했지만 특별히 취미의 고상함은 느낄 수 없었다. 오히려 야비한 점이 이 작가의 장점이 아닌가 하는 생각이 들 정도였다. 그려진 세상도 구두쇠 소시민이 별 의미 없이 거드름을 피우며 상황에 따라 울고 웃는 것이다. 작품의 주인공은 자신의 삶의 방식에 대해 때때로 ‘양심적’으로 반성을 하지만 그런 부분은 특히 진부하고 그런 불쾌감을 주는 반성이라면 차라리 하지 않는 쪽이 좋다는 생각이 들 정도였다. ‘문학적’ 미숙함에서 벗어나려고 해서 오히려 그것에 빠져버린 것 같은 좀스러움이 느껴졌다. _ 다자이 오사무. 서재곤 번역 『쓰가루 · 석별 · 옛날 이야기』. 문학동네, 2011, P.60~61

당연히 이를 읽은 시가는 격노하였고, 직후 시가는 잡지사의 좌담회에서 다자이 오사무를 극렬 비난하였으며, 이후에도 다자이 오사무와 시가 나오야는 계속해서 상호 비방을 계속하였다.

다자이와 같은 사조인 사카구치 안고나 오다 사쿠노스케도 시가의 소설을 사상도 별로고 희작성 (다른 말로 하면 재미)도 없으면서 태도만 진지한 소설이라고 비판한 바 있다.

○ 작품

- 주요 작품

『어느 아침 (或る朝)』(1908)

『아바시리까지 (網走まで)』(1910) – 시가 나오야의 공식적인 데뷔작.

『세이베와 표주박 (清兵衛と瓢箪)』(1913) – 표주박을 좋아하는 소년 세이베와 그를 이해하지 못하는 어른들(특히 아버지)의 갈등을 그린 단편. 드라마로 제작된 적이 있었으나 원작의 내용에 지나치게 살을 붙이는 바람에 졸작으로 만들어졌다고 한다.

『키노사키에서 (城の崎にて)』(1917)

『아라기누 (荒絹)』(1917)

『아카니시 카키타 (赤西蠣太)』(1917) – 센다이번에서 일어난 이른바 ‘다테 가 내부소동’을 소재로 한 시가 나오야 유일의 역사소설. 다만 역사소설 치고 고증이 썩 좋은 편은 아니다. 애초에 작가인 시가 자신도 역사소설은 자기 전문 분야가 아니라고 밝히기도 했고. 작중 주요 등장인물들의 이름에 모두 바다 생물과 연관된 단어가 들어가는 것이 특징이다.

『화해 (和解)』(1917)

『유행감모 (流行感冒)』(1919) – 당시 전 세계적으로 악명 높았던 스페인 독감을 소재로 한 단편으로 제목의 ‘감모’는 감기를 다르게 부르는 말이다. 작중의 양상이 2020년부터 맹위를 떨치고 있는 코로나 19 사태와 유사한 부분이 많다는 점 때문에 일각에서 재조명되고 있으며, 2021년 단막극 드라마로 제작되어 NHK에서 특집으로 방영되었다.

『어린 점원의 신 (小僧の神様)』(1920)

『암야행로 (暗夜行路)』(1937) – 시가 나오야 유일의 장편 소설. 초안은 ‘토키토 켄사쿠(時任謙作)’라는 제목이었으나 후에 작중의 설정 자체를 아예 갈아 엎어서 새로 쓴 작품이다.

『잿빛 달 (灰色の月)』(1946)

- 연구서

시가 나오야, 김환기 저

일본문학과 종교 : 시가 나오야를 중심으로, 김청균 저

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부