1893년 9월 19일, 뉴질랜드에서 세계 최초로 여성에게 참정권 부여

현재 존재하는 독립국 중에는 1893년 9월 19일, 뉴질랜드에서 처음으로 여성에게 선거권이 주어졌다.

당시 뉴질랜드는 영국의 자치령이었다. 제한없는 선거권이 여성에게 주어졌으나, 처음에는 피선거권이 주어지지 않았다.

영국의 보호령이던 쿡 제도도 1893년 뉴질랜드를 따라 여성에게 선거권이 주어졌다.

식민지였음에도 불구하고 뉴질랜드에는 1853년부터 선거로 선출한 하원이 있었고, 일정 규모 이상의 재산을 가진 유럽인 남성들은 투표권을 가졌다.

1879년 모든 성인 남성에게 투표권이 부여됐고, 1893년에는 여성들도 투표의 권리를 행사하게 된 것이다.

○ 뉴질랜드 여성의 참정권 쟁취사

뉴질랜드 여성들이 투표권을 쟁취하기 위해서는 뉴질랜드 여성들의 오랜 노력이 필요했다.

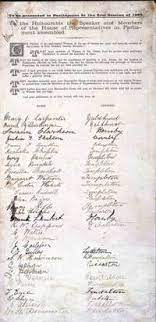

여성 투표권 획득에 앞장선 대표적인 여성단체는 케이트 셰퍼드 (Kate Sheppard, 1847/48 ~ 1934)가 이끄는 ‘기독교여성금주동맹 (Women’s Christian Temperance Movement)’이었다.

원래 술 판매 금지 목적으로 만들어진 이 단체는 셰퍼드의 주도로 수차례에 걸쳐 여성 투표권을 요구하는 청원서를 의회에 제출했다.

영국 리버풀 출신의 셰퍼드 (Katherine Wilson Sheppard)는 스무 살에 대서양을 지나 태평양을 건너는 긴 항해 끝에 뉴질랜드로 이주했다.

여성단체를 통해 음주, 성적 억압과 착취 등 사회 문제를 여성적 관점에서 풀어나가던 셰퍼드는 여성의 정치 참여의 중요성을 절감하고 투표권 확보 투쟁에 나섰다.

1888년 처음으로 여성 투표권 도입을 의회에 정식으로 요구했으나 거절당했다.

1891년 9천 명의 서명이 담긴 청원서를 제출했으나 역시 의회는 받아들이지 않았다.

1892년 2만여 명의 서명을 받은 청원이 제출됐을 때 하원은 여성의 참정권을 인정했으나 상원은 거부했다.

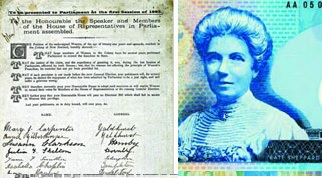

1893년 뉴질랜드 거주 유럽인 성인 여성인구의 4분의 1에 가까운 3만2천여 명의 서명이 담긴 청원을 제출했고, 여성에게 투표권을 허용하는 법안이 9월 8일 의회에서 찬성 20, 반대 18로 가까스로 통과됐다.

마침내 9월 19일 총리가 법안에 서명하면서 뉴질랜드 여성들은 승리를 거두게 됐다.

그러나 이는 여성들에게 선거권이 보장된 것일 뿐 뉴질랜드에서 여성에게 피선거권이 주어진 것은 30년 가까이 지난 1919년에 이르러서였으며, 그나마 여성 의원이 탄생한 것은 1933년이 되어서였다.

첫 여성 의원이 의회에 등원한 이듬해 셰퍼드는 눈을 감았다. 현재 뉴질랜드의 10달러짜리 지폐에는 셰퍼드의 얼굴이 담겨있다.

‘1893년 여성의 참정권 탄원서 (The 1893 Women’s Suffrage Petition)’로 불리는 이 청원서는 당시 뉴질랜드는 물론 전 세계에서 가장 많은 인원이 참여한 청원서로, ‘여성이 법적으로나 사회적으로나 남성과 동등한 권리를 가졌고, 투표권은 남성만의 권리가 아닌 인간의 권리’라는 점을 강조하고 있다.

1997년 유네스코 세계기록유산으로 등재됐고, 현재 수도 웰링턴의 뉴질랜드 고문서보관소에 원본이 보관돼 있다.

(10 March 1847 or 1848– 13 July 1934)

– 뉴질랜드 여성 참정권을 주도한 케이트 셰퍼드 (Kate Sheppard, 1847/48 ~ 1934)

1847년 세퍼드는 스코틀랜드 부모사이에서 영국에서 태어났다. 그녀는 그녀의 이름은 katherine 혹은 Kate라고 쓰는 것을 좋아했다. 그녀는 좋은 교육을 통해서 자신의 지적인 능력을 배양할 수 있었다.

kate의 아버지는 음악을 사랑하였고, 한 동안은 목사이신 삼촌 댁에서 살았다. 1869년 그녀의 아버지가 돌아가신 몇 년후 그녀의 어머니가 돌아가셨다. 3년 후 Walter Allen Sheppard와 결혼을 하고, 한 명의 자녀를 두었다.

1885년 그녀는 뉴질랜드 여자기독교절제회 (Woman’s Christian Temperance Union)를 설립하고, 금주운동을 펼친다. 후에 절제회는 여성의 참정권이 없는 것을 깨닫고, 차츰 여성의 참정권을 위해 활동하기 시작한다.

세퍼드의 활동범위는 빠르게 두각을 나타내게 되었다. 그녀가 여성 참정권에 흥미를 가지면 가질수록 실질적으로 고려해야 할 사항이 많아진다는 것을 알게되었다. 또한, 인종, 직급, 성별 등 여러 가지가 그녀의 생각과는 달랐다.

세퍼드는 강한 연설과 조직 운영을 통해서 그녀의 주장을 내세울 수 있었다. 여성의 참정권을 위해 절제회는 1891년 국회의 참정권 신청을 했다. 세퍼드는 신청을 위해서 백방으로 노력했다. 두번째 신청에선 처음보다 더 강하게 요청을 했으며 이듬해 1983년 세번째 신청을 했다. 그 해, 여성참정권이 의회에서 통과하며 모든 투표권을 승인하였다.

세퍼드 자신은 여성참정권 운동의 리더로써 인정을 받았다. 하지만 선거가 10주 전이었기에 쉴 시간 없이 여성의 투표권을 알렸다. 하지만 초기엔 20명 남짓만 투표를 하였다.

여성참정권이 실행된 후 잠시 동안 세퍼드는 영국으로 돌아가 참정권에 대한 연설을 했다. 최초의 뉴질랜드 여성 협의회의 수장으로 당선되었으며 많은 공적인 의견에 영향을 주었다.

세퍼드에게는 많은 아이디어가 있었으며 특히, 남자로부터 법적, 경제적인 독립을 만드는 것에 관심을 가졌다.

1903년 세퍼드는 병으로 건강이 좋지 않으면서 여성 협의회 수장직에서 물러나 그녀의 남편과 함께 영국으로 떠났다. 잠시 미국과 캐나다에 머물렀고, 영국에서 여성의 참정권을 위해 활동을 했다. 하지만 그녀의 병이 악화되어 곧 활동을 그만둔다.

그 후 뉴질랜드로 돌아가 뉴질랜드 여성의 활동 범위를 넓이는데 영향을 계속주었다. 1934년 7월 13일 별세하였다.

현재 그녀는 10달러 모델이기도 하며 뉴질랜드 역사의 중요한 존재이기도 하다.

○ 여성 선거권

여성의 선거권 (女性 選擧權)은 여성의 선거권을 말한다.

근대민주정치의 발전에 따라, 자신을 대변하는 대표를 뽑을 수 있는 선거권·대표로 입후보할 수 있는 피선거권의 범위가 확대되어 왔으나 여성은 남성에 비해 능력이 떨어지고 또 가정을 지키는 것이 그의 본분이며 여성의 이익은 남성에 의해 대변된다는 이유로 오랫동안 여성에게는 피선거권은 커녕 선거권조차 인정되지 않았다.

그래서 여성의 선거권 획득을 위한 운동이 격렬히 전개되어 왔다.

○ 여성 참정권 쟁취 역사

근대의 여성 선거권 운동은 프랑스 혁명 당시 니콜라 드 콩도르세와 올랭프 드 구주 등이 여성의 선거권을 주장하면서 시작되었다. 19세기 후반, 여러 나라에서 제한적으로 여성의 선거권이 허용되기 시작했다.

스웨덴의 경우, 자유 시대 (Frihetstiden, 1718 ~ 1771)의 영향으로 일부 여성에게 선거권이 주어졌다.

그밖에 코르시카 공화국 (1755), 핏케언 제도 (1833), 맨 섬 (1881), 프랑스빌 (1889) 등에서도 여성에게 선거권을 부여했다. 하지만 이들 나라는 짧은 기간 동안만 존재했거나, 독립국은 아니었다.

1756년, 리디아 태프트는 식민지 북아메리카에서는 처음으로 합법적으로 투표에 참여했다. 영국령 메사추세츠 식민지의 뉴잉글랜드 타운미팅에서 3건 이상의 표결에 참여했다. 뉴저지주에서는 재산을 가진 미혼 여성에 대해 1776년부터 1807년까지 선거권을 인정했다.

1792년 시에라리온의 선거에서는 집안의 가장은 선거에 참여할 수 있었으며, 그 중 1/3은 여성이었다. 핏케언 제도의 바운티 호의 반란 여성 후손들은 1838년 이후 투표에 참여할 수 있었으며, 오스트레일리아령인 노퍽 섬으로 이주한 후에도 선거권을 유지했다.

현재 존재하는 독립국 중에는 1893년 뉴질랜드에서 처음으로 여성에게 선거권이 주어졌다. 당시 뉴질랜드는 영국의 자치령이었다. 제한없는 선거권이 여성에게 주어졌으나, 처음에는 피선거권이 주어지지 않았다. 영국의 보호령이던 쿡 제도도 1893년 뉴질랜드를 따라 여성에게 선거권이 주어졌다.

영국의 자치령이던 남오스트레일리아에서는 1894년 여성에게 선거권이 주어졌는데, 식민지 의회에 입후보할 수 있는 피선거권도 함께 주어졌다.

1901년 오스트레일리아가 독립하면서, 일부 주에서는 여성에게 선거권과 피선거권이 주어졌다. 오스트레일리아 의회는 1902년 모든 성인 여성에게 선거권을 부여하는 법안을 통과시켰다.

뉴질랜드에 이어 1902년 호주, 1906년 핀란드, 1913년 노르웨이, 1915년 덴마크가 여성 참정권을 인정했다. 제1차 세계대전이 끝날 무렵, 1917년 소비에트 연방, 1918년 캐나다, 1919년 독일과 네덜란드에서도 여성 참정권이 도입됐다.

유럽에서는 핀란드 대공국이 최초로, 여성의 선거권과 피선거권을 동시에 도입했다. 1905년 총파업 이후 여러 개혁이 이루어졌고, 그 일환으로 1906년 여성에게 선거권과 피선거권을 부여했다. 여성이 의원으로 처음 선출된 것도 핀란드였다. 1907년 총선에서 19명의 여성의 핀란드 의회의 의원으로 선출되었다.

제1차 세계 대전 이전에 노르웨이 (1913)와 덴마크 (1915)에서도 여성에게 선거권이 주어졌다. 1차 대전이 끝날 무렵, 캐나다와 소비에트 러시아, 독일, 폴란드에서도 여성 선거권이 주어졌다.

미국에서는 1869년 와이오밍주, 1890년 워싱턴주, 캘리포니아주, 애리조나주, 캔자스주, 오리건주, 1893년 콜로라도주, 1896년 아이다호주, 유타주 등이 차례로 여성 참정권을 인정했으며, 제1차 세계대전 후 연방정부의 헌법 수정안이 상하 양원을 통과, 1920년 21세 이상의 여성은 남성과 동등한 참정권을 획득하게 됐다. 1870년 흑인 노예에게 참정권을 줬던 미국은 이때야 여성 참정권을 받아들인 것이다.

1918년, 영국에서는 30세 이상의 여성에게 선거권이 주어졌다. 영국에서는 1903년 에멀리 팽크허스트의 주도로 ‘여성사회정치연합(Women’s Social and Political Union)’이 창설돼 집회와 선전활동, 낙선운동 등을 전개하여 1918년 국민대표법 통과에 중요한 역할을 했다. 이 과정에서 체포와 구금이 잇따랐고, 투옥된 여성운동가들은 정치범 대우를 요구하며 옥중 단식투쟁을 벌이기도 했다. 팽크허스트는 1908년 처음 수감된 이후 1913년 한 해에만 12차례 체포와 석방을 되풀이했다. 국민대표법은 21세 이상 모든 남성과 일정 자격을 갖춘 30세 이상 여성에게 참정권을 부여하는 내용이었다. 1928년에서야 영국 여성들에게 남성과 동등한 참정권이 부여됐다.

프랑스는 1789년 프랑스혁명이 일어난 해부터 여성의 정치적 권리를 주장하는 목소리가 있었으나 호응을 얻지 못했다. 1793년 당시 입법기관이었던 국민공회는 여성들의 집회를 전면 금지했고, 여성단체는 모두 해체됐다. 프랑스의 여성 참정권 운동은 19세기 말 영국과 미국 여성운동의 영향을 받아 다시 활발해졌고 1946년에야 법적으로 여성 참정권이 보장됐다.

1919년에는 네덜란드, 1920년에는 미국 여성에게 선거권이 주어졌다. 1920년대 미얀마 (1922), 1928년에 영국에서는 남성과 마찬가지로 21세 이상의 여성에게 동등한 선거권이 부여되었으며, 에콰도르 (1929)에서 여성 참정권이 도입됐다. 1930년대에는 남아프리카공화국 (1930), 태국과 우루과이 (1932), 터키와 쿠바 (1934), 필리핀 (1937)에서 여성들이 이 권리를 얻었다.

제2차 세계대전 이후 아시아, 아프리카 여러 국가에서 독립과 민주주의의 도입과정에서 여성들이 참정권을 갖게 됐다. 1945년 패전국 일본, 1946년 중국과 북한, 1948년 대한민국, 1949년 인도에서 여성들이 참정권을 행사하게 됐다.

한국은 1948년 제헌헌법에서 남녀의 평등한 참정권이 보장됐다. 제헌헌법 제25조는 “모든 국민은 법률의 정하는 바에 의하여 공무원을 선거할 권리가 있다,” 제26조는 “모든 국민은 법률의 정하는 바에 의하여 공무를 담임할 권리가 있다”라고 명시하여 남녀의 차별 없이 선거권과 피선거권을 인정했다. 이에 따라 1948년 5·10선거부터 보통선거가 실시됐다. 그 후 9차례에 걸쳐 헌법이 개정됐으나 참정권에 관해서는 변동이 없었다.

유엔이 ‘여성 참정권 협약’을 채택한 것은 1952년의 일이다. 서방 국가 중에서는 스위스 여성들이 1971년에야 참정권을 획득했다.

1990년대에는 카타르 (1999), 2000년대에는 오만 (2003), 쿠웨이트 (2005), 아랍에미리트 (2006), 부탄(2008) 등에서 여성 참정권이 도입됐다. 그리고 가장 최근에 선거권이 부여된 나라는 2015년 사우디아라비아에서 건국 83년 만에 비로소 여성 참정권이 보장됐다.

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부