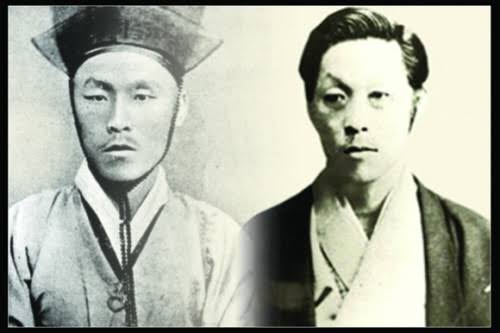

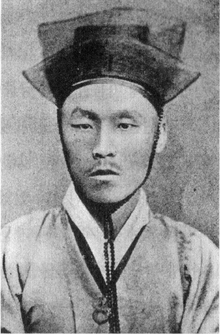

1894년 3월 28일, 조선 후기의 정치가•급진개화파 김옥균 (金玉均, 1851 ~ 1894) 별세

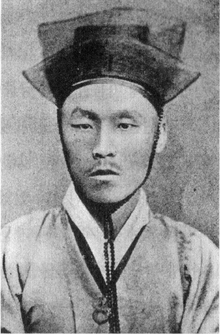

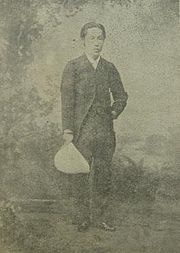

김옥균 (金玉均, 1851년 2월 23일 ~ 1894년 3월 28일)은 조선 말기의 정치가, 사상가, 급진개화파이다.

– 김옥균 (金玉均)

.출생: 1851년 2월 23일, 조선 충청도 공주군

.사망: 1894년 3월 28일(43세), 청나라 장쑤성 상하이

.국적: 조선

.학력: 1872년 알성문과에 장원급제

.직업: 문신, 정치가, 서예가, 시인

.부모: 김병기(양부), 전주 이씨 부인(양모), 풍양 조씨 부인(양계모), 김병태(생부), 은진 송씨 부인(생모)

.배우자: 기계 유씨 부인

.자녀: 슬하 1남 2녀, 아들 김영진

.종교: 유교(성리학)→ 불교

1872년 문과 장원급제 후 여러 요직을 두루 거쳤고, 충의계를 조직해 개화 사상 확산에 힘썼으며, 동남제도개척사 겸 관포경사에 임명돼 울릉도와 독도를 개척했다. 임오군란 후 일본식 급진 개혁을 주장했으나, 양무 운동식 점진적 개혁을 주장하는 외척 민씨 세력에 번번히 발목을 잡히다 못해 갑신정변을 일으켰다. 얼마 안되는 병력 부족으로 청나라 개입에 막혀 3일 만에 실패했으며 일본으로 망명했다. 청일 전쟁의 발발 직전에 중국 상하이로 건너갔다가 홍종우에게 암살됐다 (김옥균 암살 사건). 조선으로 송환된 시신은 부관참시 후 8도에 효수됐다. 청일 전쟁 때까지 중일 두 강대국의 틈바구니에서 그의 존재는 늘 뜨거운 감자였으며 동양 3국 어디에도 그의 자리는 없었다. 후일 개화파가 집권한 뒤 복권됐고 일제 강점기 순종에 의해 충달공의 시호가 추서됐다.

본관은 장동 (신 안동), 호는 고균 (古筠), 별호는 고우 (古愚), 망명 중에는 이와타 슈사쿠 (岩田周作)란 가명을 썼는데 갑신정변 실패 직후 망명길에 치토세마루 (千歲丸)호 선원 츠지 도쥬로 (辻藤十郞)가 지어줬다 한다. 이와타 산와(岩田三和)란 가명도 사용했다. 박규수, 유대치, 오경석의 문인이기도 하다.

○ 생애 및 활동

11세 때인 1861년 양부 김병기가 강릉부사에 임명되어 임지에 가자, 양부를 따라 강릉에 가서 16세까지 율곡사당(栗谷祠堂)이 있는 서당에서 율곡 학풍의 영향을 받으면서 공부하였다. 어려서부터 학문뿐 아니라 문장·시·글씨·그림·음악 등 예능부문에서 탁월한 소질을 발휘하였다.

당시 오경석(吳慶錫)·유홍기(劉鴻基)·박규수(朴珪壽) 등에 의해 근대적 개혁을 위한 개화사상이 형성되고 있었다. 김옥균은 다른 청년들과 함께 1870년 전후부터 박규수의 사랑방에서 개화사상을 배우고 발전시켜 개화사상을 가지게 되었다.

1872년 알성문과에 장원급제하고, 1874년 홍문관교리(弘文館校理)로 임명되었다. 이 무렵부터 정치적 결사로서의 개화당의 형성에 진력하여 다수의 동지들을 모아 지도자가 되었다.

1879년 개화승 이동인(李東仁)을 일본에 파견해 일본의 근대화 실태를 알아보게 하였다. 그리고 조사시찰단(朝士視察團)의 파견을 주선하도록 하였다. 국내에서 혁신의 뜻을 가지고 있는 관리들과 청년들을 모아 개화당의 세력확장에 진력하였다.

김옥균은 스스로 일본의 근대화 실정을 시찰하기 위해 1881년 음력 12월 일본에 건너갔다. 일본의 명치유신(明治維新)의 진전 과정을 돌아보고 일본의 대표적인 정치가들과도 접촉하여 그들의 정치적 동향 등을 상세히 파악하였다. 돌아오는 도중에 일본의 시모노세키[下關]에 이르렀을 때, 본국에서 임오군란이 일어났다는 소식을 듣고 황급히 귀국하였다. 제1차 도일(渡日) 직후에 『기화근사(箕和近事)』를 편찬하였다.

임오군란이 수습된 뒤 승정원우부승지·참의교섭통상사무(參議交涉通商事務)·이조참의·호조참판·외아문협판(外衙門協辦) 등의 요직을 거치면서 자주근대화와 개화당의 세력 확대에 진력하였다.

김옥균은 일본이 동양의 영국과 같이 되어가는 것을 보고 조선은 동양의 프랑스와 같이 자주부강한 근대국가를 만들어야 나라의 완전 독립을 성취하여 유지할 수 있으며, 이를 위해서는 정치 전반에 대경장개혁(大更張改革)을 단행해야 한다고 주장하였다.

양반신분제도의 폐지, 문벌의 폐지, 신분에 구애받지 않는 인재의 등용, 국가재정의 개혁, 공장제도에 의거한 근대 공업의 건설, 광업의 개발, 선진 과학기술의 도입과 채용, 상업의 발달과 회사제도의 장려, 화폐의 개혁, 관세 자주권의 정립, 농업과 양잠의 발전, 목축의 발전, 임업의 개발, 어업의 개발과 포경업의 개발, 철도의 부설과 기선 해운의 도입, 전신에 의거한 통신의 발전, 인구 조사의 실시 등을 주장하였다.

또한 학교를 널리 설립하고 신교육의 실시를 주장했다. 자주 국방력 양성, 경찰제도의 개혁, 형사행정의 개혁, 도로의 개선과 정비, 위생의 개혁, 종교와 신앙의 자유 허용, 조선의 중립화 등도 주장하였다.

김옥균은 이러한 주장을 국가 정책으로 실천하고자 했으나 청국의 극심한 방해를 받았다. 당시 청국은 임오군란의 진압을 위해 3,000명의 군대를 조선에 파견해 대원군을 납치해 갔다. 임오군란을 진압하여 민씨정권을 재수립한 뒤에도 철수하지 않고 청군을 그대로 서울에 주둔시킨 채, 조선을 실질적으로 속방화(屬邦化)하기 위한 적극적인 간섭정책을 자행하였다.

청국은 김옥균 등의 자주근대화정책이 그들의 속방화정책에 저항하는 것이며, 청국으로부터의 조선 독립을 추구하는 것이라고 보고 김옥균 등의 개화당과 개화정책을 극도로 탄압하였다. 청국의 도움으로 재집권한 민씨친청 사대수구파들도 이에 야합하여 김옥균 등 개화당을 박해하였다.

임오군란 후 1882년 9월 김옥균은 수신사 박영효(朴泳孝)의 고문이 되어 제2차로 일본에 건너갔다. 수신사 일행을 먼저 귀국시키고 서광범(徐光範)과 함께 더 체류하면서 본국으로부터 유학생들을 선발해 보내도록 하여 일본의 여러 학교에 입학시킨 다음 1883년 3월 귀국하였다. 당시 일본 동경에 체류하는 동안 『치도약론(治道略論)』을 저술하였다.

1883년 6월 국왕의 위임장을 가지고 제3차로 일본에 건너가서 국채(國債)를 모집하려 하였다. 그러나 묄렌도르프(Mӧllendorff, P.G.)와 민씨 수구파의 사주를 받은 주조선 일본공사 다케조에[竹添進一郎]가 김옥균이 휴대한 고종의 국채위임장을 위조한 것이라고 본국에 허위 보고하었다. 이로써 국채 모집은 완전히 실패하고 1884년 4월 귀국하였다.

김옥균은 세 차례에 걸친 도일 과정에서 닥쳐올 나라의 위기를 급박하게 느껴 더욱 초조해졌다. 김옥균이 개화정책을 서두르면 서두를수록 청국 및 왕비 민씨 수구파와의 정치적 갈등과 대립은 더욱 첨예해졌다. 이에 김옥균은 정변(政變)의 방법으로 먼저 정권을 장악하여 나라를 구하기 위한 ‘위로부터의 대개혁’을 단행할 것을 모색하게 되었다.

청국과 프랑스가 안남 문제를 둘러싸고 청·불전쟁의 조짐을 보이자, 1884년 5월 청국은 조선에 주둔시킨 3,000명의 청군병력 중에서 1,500명을 안남전선으로 이동시켜 서울에 청군은 1,500명만 남게 되었다. 1884년 8월 마침내 청·불전쟁이 일어나 청국은 연전연패하였다. 이에 김옥균은 정변을 일으킬 기회가 왔다고 판단, 1884년 9월 개화당 동지들과 함께 정변을 일으키기로 결정하였다.

일본공사 다케조에가 일본에 갔다가 그 해 10월 30일 서울에 귀임하여 종래의 개화당에 대한 적대정책을 바꾸어 개화당에 접근하였다. 김옥균은 정변에 대한 청군의 무력 개입을 막는 데 이용하기 위해 조선군 1,000명 이외에 일본공사관 호위용의 일본군 150명을 정변에 끌어들이는 계획을 세웠다.

1884년 양력 12월 4일(음력 10월 17일) 우정국 준공 축하연을 계기로 마침내 갑신정변을 단행하였다. 그날 밤으로 민씨 수구파의 거물 대신들을 처단하고, 12월 5일 이재원(李載元)주 01)을 영의정으로, 홍영식(洪英植)을 좌의정으로 한 개화당의 신정부를 수립하였다.

김옥균은 신정부에서 판서가 임명되지 않은 호조참판을 맡아 재정권을 장악하고 실질적으로 정변과 신정부를 모두 지휘하였다. 개화당은 정권을 장악하자 12월 5일 저녁부터 6일 새벽까지 밤을 새워가며 회의를 열어서 김옥균의 주도 하에 혁신정강(革新政綱)을 제정하였다. 6일 오전 9시 경에 국왕의 전교형식(傳敎形式)을 빌려 공포하였다. 이 날 오후 3시에는 국왕도 추인하여 대개혁정치를 천명하는 조서(詔書)를 내려 국정 전반의 대개혁이 이루어질 듯 하였다.

그러나 청군 1,500명은 이 날 오후 3시부터 갑신정변을 붕괴시키기 위한 무력 개입을 시작해 불법으로 궁궐에 침입, 공격해 들어왔다. 외위(外衛)를 담당했던 조선군이 청국 침략군에 저항하다가 패퇴하였다. 그러자 중위(中衛)를 맡았던 일본군도 개화당이 사태를 수습할 사이도 없이 도망하고 철수해 버렸다. 이처럼 청군의 무력 공격을 방어하지 못해 갑신정변은 실패했고, 김옥균 등 개화당의 집권은 ‘삼일천하(三日天下)’로 끝나고 말았다.

김옥균은 후일의 재기를 기약하고 박영효·서광범·서재필 등 9명의 동지들과 함께 일본으로 망명하였다. 그러나 일본정부는 망명한 김옥균을 박해하였다. 1886년 8월 오가사와라섬[小笠原島]에 귀양을 보냈으며, 또한 1888년 북해도(北海道)로 추방하여 연금시켰다.

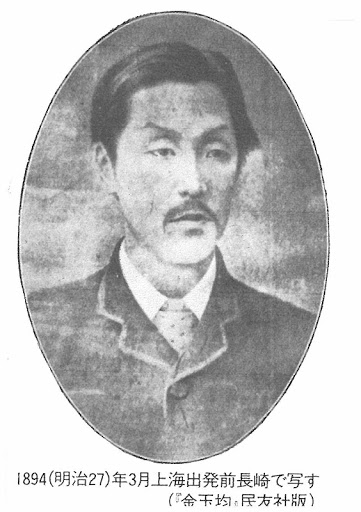

그 뒤 동경으로 돌아올 수 있게 되어 1894년 3월 청국의 상해로 망명하였다. 그러나 민비수구파가 보낸 자객 홍종우(洪鍾宇)에게 상해동화양행(東和洋行) 객실에서 암살당하였다. 청국과 민씨 수구파 정부는 야합하여 시체를 서울양화진(楊花津)에 실어다가 능지처참하였다.

4개월 뒤에 갑오개혁으로 개화파정부가 수립되자 이듬해 법부대신 서광범과 총리대신 김홍집(金弘集)의 상소에 의해 죄가 사면, 복권되었다. 1910년 규장각대제학에 추증되었다. 시호는 충달(忠達)이다. 저서로는 『기화근사(箕和近事)』·『치도약론(治道略論)』·『갑신일록(甲申日錄)』 등이 있다.

- 사후

그가 일본에 남긴 머리카락과 의복을 김옥균의 호위역이었던 와다 엔지로에게 비밀리로 넘겨 받으며 미야자키 도텐에 의해 아사쿠사 혼간지로 안치한 뒤 제사를 지냈다. 그의 연인인 오타마는 후일 어느 일본인 기업인과 결혼하였고, 그의 다른 연인인 마츠노 나카는 딸 사다를 데리고 행상과 노동을 하면서 겨우 생계를 이어갔다.

1910년(융희 4년) 한일 병합 이후 조선에서는 그가 생존하여 개혁정책을 펼쳤더라면 한일 병합은 일어나지 않았을 것이라는 여론이 나타나면서 재평가되기 시작하였다. 유길준, 박영효, 윤치호 등은 그가 암살당하지 않고 오래 살았다면 한일 병합을 막았을 것이라고 내다봤다. 암장한 묘소는 한일 합방 이후 충청남도 아산군 영인면 아산리 143번지(현, 아산시 영인면 아산리 143번지)로 이전되었다.

일본에서는 조선을 개화하려다가 억울하게 희생된 선각자로 추모되었다. 1920년 초부터 김옥균을 추모하는 여러 추도 모임이 개최되었고, 1935년에는 김옥균을 기리는 단체를 조직하자는 일본 지식인들의 자발적인 운동으로 그와 친한 친구들과 지인들을 중심으로 고균회를 결성하고 기관지로 ‘고균’을 발행했다. 고균회의 초대 이사장은 이노우에 가쿠고로였다. 그가 일본인 여인에게서 얻은 딸 사다는 이 고균회의 회합과 고균회가 주관하는 각종 모임에 참석, 종종 비와를 읊고 연주하였다. 사다는 도요바시 출신 언론인이자 인쇄업자인 스즈키 이치고로(鈴木市五郎)와 결혼했는데, 일부 김옥균 추종자들과 관람객들이 그녀에게 사례금과 대한 봉투를 준 것이 스즈키 집안에 전해지고 있다.

1926년 10월 10일에는 경성박문서관에서 민태원에 의해 《오호 고균거사 – 김옥균실기》 (경성 박문서관, 1926)가 출간되었다. 그러나 곧 판매금지조치 되었다. 그의 일대기를 다룬 이 서적은 해방 이후에 공식 판매되었고, 1947년에는 민태원에 의해 《갑신정변과 김옥균》 (국제문화협회, 1947)이 출간되기도 했다. 광복 이후에야 그가 역적이라는 시각이 사라지고 혁명가라는 평가가 나타나기 시작하였다.

1920년대 말 야담운동가 김진구는 “김옥균 전집 간행회”를 조직하고, 잡지에 김옥균 관련 글을 발표하였다. 갑신정변을 한국근대사의 ‘劃時期的一大革命’ (획시기적일대혁명)으로 묘사하고, ‘민중본위’라 하면서 민의 열렬한 희망, ‘排淸獨立’ (배청독립), ‘開化進取’ (개화진취)를 갑신정변의 성격으로 규정하였다. 《학생》지에 김옥균의 최후를 장렬하게 극화한 희곡 ‘대무대의 붕괴’를 연재한 후 조선시대극연구회를 만들어 순회 공연하였다. 시대극을 민인 계몽의 수단으로, 위인을 대중역사 교육의 소재로 삼아 김옥균 등 갑신정변에 참여한 인물들을 영웅화해, 김옥균에 대한 부정적 인식 대신 혁명가로 부각시켰다.

1989년 2월 22일 공주군청의 주도로 충청남도 공주군 정안면 광정리 (현 공주시 정안면) 소재 생가 터를 정비하고, 복원된 생가 앞에 추모비를 건립하였다.

○ 사상과 신념

박규수, 오경석 등으로부터 신문물을 접하고 서방에 문명국이 있다는 것을 알게 되면서 그는 부국강병을 위해서는 개화(開化)를 해야 나라의 부흥과 발전을 꾀할 수 있다고 주장했다.

그는 성리학자들의 폐쇄적인 위정척사론(衛正斥邪論)을 반대, 비판하였지만 족벌체제로 변질되는 민씨 정권을 지지하지도 않았고, 외세의 강요에 의하여 무분별하게 개방하는 것도 비판하였다.

그러나 나라를 여는 것은 세계적인 흐름이기 때문에 조선이 스스로의 힘을 기르고 외세의 침략을 막기 위해서는 조선 스스로 개항을 하여 외국의 선진문물과 장점을 반드시 배워야 한다고 주장하였다.

김옥균은 처음에 평화적 수단에 의한 개혁운동(改革運動)을 추진했으나, 민씨 일족의 부패와 청나라와 결탁한 민씨 일파의 벽, 청나라의 영향력 등에 부딪히자 위로부터의 점진적인 개량주의에는 한계가 있음을 인식하고 쿠데타를 기도, 준비하게 된다.

○ 가계

조부 김교근 (金喬根) – 광주목사 증 이조참판 동지돈녕부사

부 김병기 (金炳基) – 형조참의 좌찬성

모 풍양 조씨 – 조영하, 조성하의 당고모, 신정왕후의 사촌

모 전주 이씨

생부 김병태(金炳台)

생모 은진 송씨

누이 김균이(? ~ 1944년)

매제 송병의

동생 김각균(金珏均)

부인 기계 유씨 – 유영환의 손녀

딸 1명

아들 김영진(金英鎭, 1876년 5월 26일 ~ 1947년 1월 16일) – 조선총독부 중추원 참의, 평안도 관찰사

손자 김성한(金聲漢, 1918년 ~ ?)

첩 송씨

부인 스기타니 오타마(小玉)

부인 마쓰노 나카(松野なか)

딸 : 사다

사위 : 스즈키 이치고로(鈴木市五郎)

외손녀 : 히데코(1910년 – 1937년 6월 6일)

내연녀 : 나미 – 망명 직후 잠시 거주하던 집주인 야마구치 신타로의 어머니

아들

첩

서자 김학진(金學鎭)

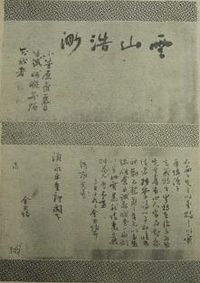

○ 저서

기화근사 (箕和近事)

치도약론 (治道略論)

갑신일록 (甲申日錄: 手記) : 최근 김옥균의 저서가 아니라, 다른 사람 (아마도 일본사람)이 쓴 위작이라는 주장 (김옥균이 다른 저서에서는 쓰지 않은 “일본식 한문체”가 다수 섞여 있다)이 있다.

참고 = 위키백과, 한국민족문화대백과사전

크리스천라이프 편집부