1896년 11월 23일, 일본의 작가 히구치 이치요 (樋口一葉, 1872 ~ 1896) 별세

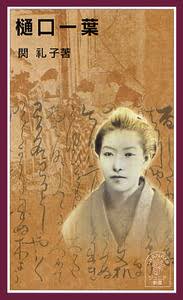

히구치 이치요 (일: 樋口一葉, 1872년 메이지 5년 5월 2일 ~ 1896년 메이지 29년 11월 23일)는 일본 근대 소설의 개척자로서 직업 소설가이다. 도쿄부 출생이며 본명은 히구치 나쓰코 (樋口夏子), 호적상 이름은 히구치 나쓰 (樋口奈津)이다.

○ 생애 및 활동

메이지 5년(1872년) 히구치 노리요시 (樋口則義)의 3남 2녀 중 막내딸로 태어났다.

메이지 16년(1883년) 세이카이 소학교 (私立青海学校) 고등과 제4급 (지금의 초등학교 5학년에 해당)을 수석으로 졸업했지만 여자에게 더 이상의 교육은 필요없다는 어머니의 반대로 더 이상 학업을 잇지는 못했다.

이후 이치요는 바느질을 배우며 집안일을 했지만 아버지는 이치요의 재능과 문학에 대한 열정을 인정해 메이지 19년(1886년) 이치요를 나카지마 우타코가 운영하는 와카를 배우는 사설 기관 하기노야 (萩の舎)에 다니게 해 주었다. 당시 하기노샤는 황족, 화족 등 높은 신분의 여성이 많이 다녔기 때문에 신분이 낮은 이치요는 발표회에 입을 옷이 없어 고민하기도 했다.

메이지 20년(1887년) 오빠 센타로가 결핵으로 사망하여 이치요가 17세의 나이로 호주가 되었다. 1889년에는 사업에 실패한 아버지가 사망했고 일가는 둘째 오빠 도라노스케의 집으로 이사했다. 같은 해 이치요는 경제적인 이유로 약혼자 시부야 사부로 (渋谷三郎)에게서 파혼당했다. 이듬해 어머니와 오빠의 불화로 이치요는 어머니, 여동생과 함께 오빠의 집을 나와 혼고로 이사했고 생계를 위해 소설을 쓰기 시작했다.

메이지 22년(1891년 4월 14일 노노미야 기쿠코의 소개로 아사히 신문의 기자였던 작가 나카라이 도스이 (半井桃水)를 만나 그에게 문학 수업을 받았고, 메이지 23년(1892년) 3월 나카라이가 발간한 잡지 《무사시노》 창간호에 첫 작품 <어둠 속의 벚꽃>을 발표했다. 그러나 당시 이치요와 나카라이 모두 독신이었기 때문에 이치요가 나카라이의 집을 드나드는 것을 두고 좋지 않은 소문이 돌아 이치요는 나카라이와 연을 끊게 되었다.

이후 이치요는 고다 로한의 <풍류불>의 영향을 받아 예술에 대한 도공의 정열을 사실적 문체로 묘사한 <매목> (1893)으로 재능을 인정받았고, 같은 해에 요시와라 유곽 근처로 이사해 가게를 열었지만 장사가 잘 되지 않아 이듬해에 문을 닫았다.

이치요는 생활고를 헤쳐나가기 위해 계속 글을 써야했고《문학계》 등의 잡지에 <섣달 그믐날> (1894), <키재기> (1895~96), <탁류> (1895) 같은 서정성 넘치는 수작을 발표하여 복고적 시대 풍조 속에서 주목을 받았다.

메이지 29년(1896년) 발표한 〈키재기〉가 모리 오가이 등에게 호평을 받으며 작가로서 인정받게 되었지만 같은 해에 폐결핵 진단을 받고 24세의 나이로 요절하였다. 이치요의 작가 생활은 14개월에 불과했지만 근대 문학사에 길이 남을 많은 작품을 남겼다. 주요 작품으로는 <키재기>, <섣달 그믐날>, <흐린 강> 등이 있다.

헤이세이 16년(2004년)엔 새 5000엔 지폐에 일본의 제국대학 총장을 역임했던 니토베 이나조 (新渡戸稲造)의 후속 인물로 등장하여 더 유명해졌다.

○ 作品解題

- 小説

闇桜(1892年3月『武蔵野』)

幼馴染の園田良之助と中村千代の淡い初恋を描いたもの。千代は良之助への忍ぶ恋情に悩み、ついに病床に臥すようになり儚くなってしまうのであった。結末の「風もなき軒端の桜ほろほろとこぼれて、夕やみの空鐘の音かなし」が題名の由来である。

別れ霜(1892年4月『改進新聞』)

松沢芳之助と新田高は父親同士が義理の兄弟の呉服商であった。ところが高の父運平の姦計で松沢家は没落、生活に窮乏して芳之助は人力車の車夫に身を落とした。一方、高には医学士某との縁談が持ち上がり、父運平も乗り気になった。ある日、音曲会の帰りに高は偶然芳之助の車に乗ることとなり、後の逢引の日取りも決めたが、その日に芳之助が現れなかったので高は芳之助親子の住む陋屋を訪ねるが、芳之助の父にすげなく追い払われてしまった。行く末を儚んだ芳之助と高は新田家の墓所で心中を図るが高だけが生き残ってしまった。お高は自宅に軟禁され自殺しないように監視されるが、ある夜芳之助のあとを追うため失踪してしまうのであった。

たま欅(1892年4月『武さし野』)

大身旗本の子孫であるが両親を失い孤独な青柳いと子に忠節を尽くしていたのは、家来筋の松野雪三であった。或る夏の夕暮れ、いと子は隣家の植木屋に避暑に来ていた子爵の息子竹村緑と垣根越しに偶然顔をあわせ二人とも恋に落ちてしまった。一方、雪三のいと子への忠誠心はやがて激しい恋情にかわり、雪三は竹村家から申し込みのあったいと子の縁談を独断で断ってしまった。いと子は雪三と緑両方の恋情の板挟みに苦しみ自害して果てるのであった。

五月雨(1892年7月『武さし野』)

仕える令嬢の恋の使者を務めた腰元、その相手は以前故郷で将来を誓いあった幼馴染だった。返事のないまま男は行方知れずになったが、あるとき寺の前にたたずむ若い雲水の顔を見て、二人の女はあっと声を上げた。

経づくえ(1892年10月『甲陽新報』)

自分の病院で亡くなった女の娘を援助する医学士の松島忠雄。娘のお園はどうしてもこの男を好きになれぬまま、医師は札幌に転勤して行ってしまい、そこで病死する。お園はその後縁もあったが、医学士に操を立て経机に向かい菩提を弔っている。

うもれ木(1892年11月『都之花』)

志は高いが赤貧に苦しむ陶芸家の入江藾三と妹お蝶。10年前に恩師の金を持ち逃げした同門の篠原辰雄は今や慈善家となって前非を悔いており、2人は師の墓前で仲直りする。しかし篠原は実直な藾三を騙し、自分を慕うお蝶を利用して自らの目的を遂げようとする。

暁月夜(1893年2月『都之花』)

男嫌いの令嬢に興味を持った学生の敏は庭男となって子爵家に入り込み、弟の甚之助を手なずけ、その仲介で彼女に恋文を渡すが、令嬢は封をも切らず、東京を離れ鎌倉の別荘に移ると言い出す。最後の別れのため夜忍び込んできた敏に、令嬢は自分は実は道ならぬ恋ゆえに生まれてきたと出生の秘密を語り、同じ過ちをせず勉学に励めと説く。

雪の日(1893年3月『文學界』)

琴の音(1893年12月『文學界』)

花ごもり(1894年2月『文學界』)

瀬川与之助は、母お近、幼い頃両親を亡くした従妹お新との、他に身寄りのない3人暮らし。若い2人はこのまま一生を仲よく過ごせたらと思っているが、息子の出世を願う母親は田原家令嬢との結婚話に心を動かされる。令嬢を紹介した月琴の師匠お辰の計らいで優柔不断の与之助をすかしてこれに同意させ、邪魔なお新は田舎に住む絵師のもとへ下働きとして送り出すことにする。お新が田舎行きを拒まなかったのは、絵の好きな与之助のため自分も習えると思ったから。素直なお新は企みがあるとはつゆ知らず、上野駅を発って行く。

暗(やみ)夜(1894年7月『文學界』)

主人公お蘭は婚約者に裏切られ、涙と怨念の中で暮らしている。お蘭の屋敷近くで、その婚約者の車に轢かれた直次郎が屋敷に運び込まれ、直次郎はお蘭に恋をする。お蘭から婚約者の裏切りを聞いた直次郎は婚約者の暗殺を決心する。

大つごもり(1894年12月『文學界』)

たけくらべ(1895年1月 – 1896年1月『文學界』)

軒もる月(1895年4月『毎日新聞』[注釈 3])

月の夜、人妻が寝る子を眺めながら、以前仕えていた桜町の殿からもらった12通の恋文を前にして思い悩んでいる。女は決心して初めて手紙の封を切り、読み終わると切り刻んで火の中にくべてゆく。

ゆく雲(1895年5月『太陽』)

うつせみ(1895年8月『読売新聞』)

閑静な土地の空き家に若い病人の雪子が移り住んできた。精神の病いで、一月ごとに駄々をこねて転宅を繰り返しているのである。原因は雪子が振った植村が自殺したことに罪悪感を感じているらしい。良家の一粒種で両親も気が気でないが、雪子の狂気は募ってゆく。

にごりえ(1895年9月『文藝倶楽部』)

十三夜(1895年12月『文藝倶楽部』)

官吏に嫁ぎ、一子を儲けたものの、夫の虐待に耐えかねて実家に逃げ帰ったお関。しかし、父はそんなお関を諭し、婚家に帰らせる。その帰り道、上野の森で拾った人力車の車夫は、かつてのお関の幼馴染で、煙草屋の一人息子録之助だった。互いに淡い恋心を抱いていた2人だったが、お関の結婚後、録之助は自暴自棄になって家産を食いつぶし、車夫にまで堕ちていたのであった。

2014年5月2日のGoogleロゴは樋口一葉の生誕142年にちなむものだったが、月に照らされた森で車夫と若い女性が見つめ合っているというイラストで、本作品のラストシーンに基づくとみられている。

この子(1896年1月『日本乃家庭』)

強情でわがままに育った主人公が、新婚の裁判官の夫とそりが合わなくなり、縁組みをした親を恨んだり、子供が元気に生まれてきたことまで神に呪ったりする。しかし赤ん坊の笑顔を見ているうちに心が和みだし、自分のいけなかったところまでがはっきり見えてくるようになる。まさに我が子は人生で最大の師である。

(全編が主人公の述懐として「です・ます」調で書かれているため、一葉の小説では唯一の言文一致の作品である。)

わかれ道(1896年1月『国民之友』)

お針仕事が稼業のお京の長屋に傘屋の油引きの吉三が通ってくる。天涯孤独の吉三は仲間から「一寸法師」とあざけられ、つまらない人生を送っているが、行けば餅をごちそうしてくれる姉のようなお京だけが生きてゆく支えのようなもの。ある日お京から人の妾になることを告げられた吉三は、自ら望まぬところへ行くのはおよしとすねるように訴える。

うらむらさき(裏紫)(1896年2月『新文壇』)

届いた手紙を、姉からの相談事と、人のいい夫に嘘をつき、愛人のもとへ急ぐ主人公お律。発表されているのは、お律が家を出たあとの心持ちを吐露する場面までで未完。

われから(1896年5月『文藝倶楽部』)

大蔵省の下級役人金村与四郎の幼なじみの妻美尾は人からうらやまれるほどの美人だが、夫の給料の少ないのが恥ずかしく着飾った人を見るたび不満が募る。勉強して出世してくれと訴えるが夫は逆に腹を立てるだけ。女の子が出来た直後、子供を残して突然家出をしてしまう。それから25年の間に、与四郎は一念発起して金を貯め50歳を待たずに亡くなるが、そのおかげで娘の町子は恭助という婿をもらい、気ままな暮らしをしている。ただ子供ができず、夫の女遊びも止まないまま、捨てられるのではという不安な毎日だったが、ある大掃除の日、召使いたちの噂話を壁ごしに聞いて旦那様には妾と10歳になる子供があることを知る。癇癪を起こし出した町子の介抱に書生の千葉が日夜励んだことがかえって悪い噂を近所にまくことになり、町子は突然、夫から別居を言い渡される。

- 随筆

雨の夜―そゞろごと(1895年9月『読売新聞』)

月の夜―そゞろごと(1895年9月『読売新聞』)

雁がね―そゞろごと(1895年10月『読売新聞』)

虫の声―そゞろごと(1895年10月『読売新聞』)

ほとゝぎす―すゞろごと(1896年7月『文芸倶楽部』)

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부