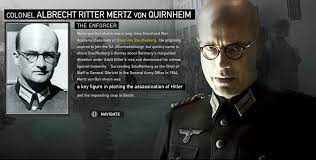

1905년 3월 25일, 히틀러 암살계획 ‘발키리 (Valkyrie) 작전’에 참여한 독일인 장교 알브레히트 메르츠 폰 크비른하임 (Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, 1905 ~ 1944) 출생

알브레히트 리터 메르츠 폰 크비른하임 (Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, 1905년 3월 25일 ~ 1944년 7월 21일)은 독일의 장교이자 저항 운동가로, 1944년 7월 20일 히틀러 암살 계획 ‘발키리 (Valkyrie) 작전’에 참여하였으나, 실패하여 처형되었다.

– 알브레히트 메르츠 폰 크비른하임 (Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim)

.출생: 1905년 3월 25일, 독일 Munich

.사망: 1944년 7월 21일, 독일 Berlin (사인은 히틀러 암살계획 동참)

.국적: Nazi

.소속: 독일 육군

.참전: 제2차 세계대전

○ 생애 및 활동

– 초기와 입대

크비른하임은 1905년, 바이에른주의 뮌헨에서 바이에른의 군 참모부 대위 헤르만 메르츠 폰 크비른하임의 아들로 태어났다. 아버지 헤르만이 국립공문서관 총재 임명과 동시에 1919년, 포츠담으로 이사하였다. 이 때부터 미래에 공모 관계가 되는 베르너 폰 헤프텐과 한스 베른트 폰 헤프텐 형제와 알게 되었고, 아비투어에 합격한 후, 제국방위군 (Reichswehr)에 입대하였다. 1925년 이후에 클라우스 폰 슈타우펜베르크와 우정을 쌓았으며, 후에 슈타우펜베르크와 함께 1944년 7월 20일 음모의 주요 가담자로 활동하였고, 슈타우펜베르크와 운명을 같이하게 된다.

1928년에 소위로 임관하였고, 1931년에 중위로 승진하였다.

– 히틀러 암살계획 ‘발키리 작전’ 동참

당초에는 나치의 권력 장악을 환영하였으나, 점차 반대하게 되었으며, 1935년에 대위로 승진하였다. 제2차 세계 대전 중인 1940년에 소령, 1942년에 중령으로 승진하였다. 전쟁 초반에는 참모본부의 조직부 참모를 맡고 있었으나, 나치가 점령한 동유럽 지역에서의 시민들에게 인간적인 대우를 해주자는 논지로 알프레트 로젠베르크와 우크라이나 제국판무관 에리히 코흐와 마찰을 빚었다.

1942년, 반 (反) 히틀러 운동에 참가하였고, 같은 해 동부 전선에 전속되어 제24군단 참모장이 되었다. 다음 해에는 대령으로 승진하고, 결혼하였다.

1944년, 클라우스 폰 슈타우펜베르크 대령의 후임으로 프리드리히 올브리히트 (Friedrich Olbricht) 장군의 참모장 (독: Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt)이 되었다. 그 해 7월 20일, 크비른하임을 비롯한 여러 인물들이 히틀러 암살 계획 ‘발키리 (Valkyrie) 작전’을 실행하였으나, 계획은 실패로 끝났다.

– 암살 실패와 총살형

히틀러 암살 계획이 실패로 끝나자 크비른하임은 슈타우펜베르크, 올브리히트, 베르너 폰 해프텐 중위와 함께 프리드리히 프롬 장군과 헌병에게 체포되어 베를린의 밴들러블록 (Bendlerblock)에서 총살되었다.

가매장 되었던 시체는 하인리히 힘러의 명령으로 파헤쳐져 화장되었고, 유회 (遺灰)는 뿌려졌다.

○ 기타

– 매체에서의 묘사

2008년, 브라이언 싱어의 스릴러 작전명 발키리 (Valkyrie)에서 독일의 배우 크리스티안 베르켈 (Christian Berkel)이 알브레히트 메르츠 폰 크비른하임을 연기하였다.

○ 히틀러 암살계획 ‘발키리’ (Valkyrie) 작전의 주도자 클라우스 폰 슈타우펜베르크 백작 (Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg, 1907 ~ 1944)

라우스 필리프 마리아 유스티니안 솅크 폰 슈타우펜베르크 백작 (Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg, 1907년 11월 15일 ~ 1944년 7월 21일)은 히틀러가 지배한 나치 독일의 대령이자, 북아프리카 전선의 육군참모와 베를린 육군본부에서 예비군 참모로 지냈다. 프로이센 귀족 출신으로 명예를 중시하는 군인이었다.

한때 그는 히틀러를 ‘독일민족을 구할 진정한 지도자’로 존경하기도 했지만 제2차 세계 대전이 발발하면서 폴란드 침공을 비롯한 러시아 전선, 유대인 학살 등 나치스 SS 친위대의 잔혹한 만행을 목격하면서 충격을 받아 이때부터 ‘반나치주의’로 돌아섰다.

1943년 북아프리카 전선에서 크게 부상을 당해 왼쪽 눈과 오른손, 그리고 왼손 손가락 두 개를 잃었다. 그 후 본국으로 귀환하여 요양생활을 하다 베를린에서 국방군본부에 근무하여 예비군 참모로 지냈고, 루트비히 베크를 중심으로 비밀리에 결성한 반히틀러 조직에 가담했다.

1944년, 히틀러 암살을 계획하여 실행에 옮겨 나치 정부를 전복하려 했으나, 실패로 돌아가고 1944년 7월 21일 총살당하였다.

– 발키리 작전

발키리 작전의 본래 목적은 연합군의 폭격이나 기타 전쟁의 예기치 못한 일로 혼란스러운 상황이 발생했을 시 질서를 유지하고자 각지역 국방군 본부에 있는 예비군을 출동시켜 사태를 수습하는 것으로, 일종의 계엄령같은 작전계획이었다.

베를린 주둔 예비군의 기능 중 한 가지인 ‘발키리 작전’ 전개 권한은 ‘반나치세력’의 쿠데타 개시에 있어 좋은 수단이 되었다.

이러한 작전계획안에 아돌프 히틀러는 ‘발키리 작전’안을 승인했다.

이 작전안은 ‘반나치주의자’세력들이 ‘히틀러 사후 정계에서 히틀러와 그의 일당 잔재들을 쓸어버리는 것’으로 비밀리에 수정해서 바꾸었다.

‘반나치세력’의 구체적인 계획안은 히틀러의 암살 후에 ‘발키리 작전’을 발동하여 쿠데타를 일으켜서 게슈타포와 나치스 SS를 무력화하고, 전군을 장악 한 뒤에 군정을 실시하고 서방 연합국에 일방적인 휴전을 선언하는 것이었다.

– 히틀러 암살계획 실행과 실패

‘반나치 세력’은 히틀러의 암살과 함께 ‘발키리 작전’계획을 발동하여 예비군 군대를 동원할 예정이었다.

슈타우펜베르크가 있는 육군 본부 예비군 참모직은 히틀러에게 직접 브리핑을 할 수 있어 암살 결행을 할 수 있는 절호의 보직이었다. 그는 불구가 된 장애인으로 신체 수색을 받지 않고도 히틀러에게 접근 할 수가 있었다. 거기에 종전에 있었던 여러번의 히틀러 암살 시도가 실패했던 점 때문에 슈타우펜베르크는 이번에 틀림없이 직접 히틀러를 처치하기로 마음을 먹어 실행에 옮기기로 한다.

동프로이센 지역의 라슈텐부르크 (오늘날 폴란드 지역)에 위치한 ‘볼프샨체 (독: Wolfschanze, 늑대소굴)’라 불리는 지하벙커의 최고 지휘소에서 열리던 전시 최고회의에 참석하는 기회를 얻은 슈타우펜베르크는 서류 가방으로 위장한 시한 폭탄을 사용하여 히틀러를 암살하기로 하였다. 히틀러는 전시중 내내 주로 ‘볼프샨체’에 있으면서 수도인 베를린에서는 모습을 잘 드러내지 않았다. 그렇기에 그를 처단할 수 있는 곳은 ‘볼프샨체’였던 것이다. 그는 1944년 7월 11일과 7월 15일 암살 계획을 실행하려 했으나 여의치 않아 거사 실행을 연기했다. 히틀러 암살 실행은 7월 20일에 감행되었다. 그는 볼프샨체로 가서 히틀러를 암살하고 바로 베를린으로 돌아와서 예비군을 동원하여 나치스 정권을 타도하는 군사 쿠데타를 일으키기로 하였다.

그 날 그는 계획대로 볼프샨체에서 열린 회의에 참석해서 시간을 보낸 뒤 가지고 간 서류 가방 위장 시한폭탄 (정확히 말하면 플라스틱 폭탄)을 작동시키고 회의실에서 빠져 나왔다. 그리리고 안전한 거리에서 상황을 지켜보았다.

폭탄은 정확히 12시 40분경에 회의실에서 폭발하였다. 그러나 슈타우펜베르크가 회의실 책상 아래 놓아둔 가방을 거추장스럽게 생각한 히틀러의 전속부관 ‘하인츠 브란트’ 육군대령이 그 가방을 발로 더 옆으로 밀어 놓아버려 폭탄이 두꺼운 목제 테이블 다리 뒤에서 터졌다. 정확한 현장을 목격하지 못한 슈타우펜베르크는 그 사실을 몰랐고, 폭발을 보고 히틀러가 죽었을 것이라고 판단했다. 그 굵은 테이블 다리는 몇 미터 앞에 있는 히틀러를 보호해주었고, 히틀러는 고막이 터지고 좌반신에 화상을 입었으나 생명에는 지장이 없었다.

회의실이 대파되었고, 한 명의 속기사를 포함하여 4명이 죽고 7명이 중경상을 입었다.

한편, 슈타우펜베르크는 들것에 히틀러의 외투로 덮인 사람이 운반되어 나오는 것을 보면서 그는 ‘히틀러가 죽었다’고 확신하고 그의 부관과 함께 즉시 비행장으로 달려가서 Heinkel He 111 (하인켈 He 111 폭격기)를 타고 수도 베를린으로 돌아왔다.

그가 오후 4시 30분에 베를린으로 도착해서 본부로 달려가 보니 쿠데타 거사는커녕 발키리 계획도 전혀 발동되지 않았다. 이미 폭발 결과에 대한 정보가 일부 흘러 들어가서 히틀러의 죽음에 대한 불확실성으로 여러 ‘반나치세력’ 가담자들이 불안해하여 작전이 실행되지 않은 것이다.

슈타우펜베르크와 그의 동료들이 혼란을 극복하고 ‘발키리 작전’을 발령해서 상황을 수습하였으나 때는 이미 늦어버렸다. ‘반나치세력’은 예비군 사령관이던 프리드리히 프롬을 회유하지만, 프롬은 기회주의자였다. ‘반나치세력’은 프롬을 가두고 군령을 위조해 예비군으로 베를린을 장악하였다.

‘히틀러가 죽지 않았다’는 소식이 이미 ‘반나치세력’ 주모자들 사이에 떠돌아서 쿠데타에 가담하지 않거나 배신을 할 준비를 하며 서로 눈치를 보고 있었다.

또한 이미 ‘히틀러가 죽지 않았다’는 뉴스가 라디오를 통해 전 독일에 퍼진 상태였기 때문에 슈타우펜베르크 대령과 루트비히 베크 상급대장, 비츨레벤 원수, 올브리히트 소장 등 몇몇의 가담자들은 겨우 몇 시간 동안 수도 베를린을 통제했을 뿐이다.

밤 9시경에 쿠데타는 이미 실패했다는 것이 확실해졌다. 트레슈코프 소장을 비롯한 몇 명의 동조자들은 이때부터 자살로 끝을 맺었다.

두 시간 뒤 11시에 슈타우펜베르크는 히틀러가 살아 있다는 사실을 알고 마음을 바꾸어 그를 체포하러온 오토 에른스트 레머 소령의 예비군 부대로부터 도주를 시도하다 오른쪽 팔을 맞아 총상을 입고 체포되었다.

– 처형, 죽음

이어서 ‘반나치세력’에 묵시적으로 동조하였던 프리드리히 프롬은 다시 예비군을 장악하였고, 프롬은 슈타우펜베르크를 비롯한 ‘반나치세력’ 가담자들을 체포한 후 바로 사형선고를 내려 즉결처분한다. 프롬은 훗날 자신에게 추궁이 올까 두려워 ‘반나치세력’을 배신하고 즉결처분을 내렸는데, 이는 뒷날 1945년 3월에 들통이 나 프롬 역시 3월 15일 총살을 당하게 된다.

자정이 넘은 1944년 7월 21일 오전 12시 30분에 슈타우펜베르크는 즉결처분을 언도받고, 다른 세 명의 주모자와 함께 총살형에 처해졌다.

자동차의 헤드라이트로 조명한 가운데 집행된 총살 현장에서 그는 마지막으로 이렇게 외쳤다.

“위대한 독일이여 영원하라! (Es lebe unser heiliges Deutschland!)”

형 집행 후에 슈타우펜베르크는 그 자리에서 급히 매장되었지만, 나치스 SS 무장친위대는 그의 시체를 다시 발굴해서 화장해 버렸다. 그 매장 자리에는 오늘날 기념비만 남아있을 뿐이다.

– 사후

히틀러 암살미수 사건 이후 독일 군부내에 대숙청이 있게 되었다. 무려 7000여 명이 체포되어 이중 4980명이 처형되었다.

그중에 처형대신에 자살을 권유받고 음독했던 에르빈 롬멜, 히틀러에게 보내는 편지를 남기고 베를린으로 소환되던 도중 음독한 귄터 폰 클루게 육군 원수도 포함되어 있다.

제2차 세계대전이 끝난 후, 슈타우펜베르크는 ‘반나치운동’의 대표적 인물로서 독일 국민들로의 존경을 받게 되었다.

슈타우펜베르크를 비롯하여 암살계획에 참여한 주요 인사들의 기념비가 베를린 국방성 자리에 세워졌고, 예비군 사령부가 있던 거리는 ‘슈타우펜베르크 거리’로 개명되었다.

또한 ‘반나치세력’들이 처형당한 곳인 베를린에 있는 전 국방부 예비군 사령부는 ‘독일저항 추모관’이 되어 그들을 추모하고 기리고 있다.

최근에는 슈타우펜베르크를 소재로 영화나 다큐멘터리 등이 제작되어 많은 관심을 받았다. 2008년에는 톰 크루즈가 슈타우펜베르크 역할을 맡은 영화 발키리가 개봉하였다.

크리스천라이프 편집부