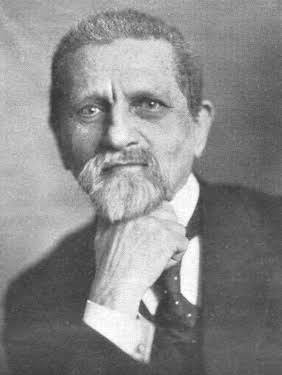

1925년 2월 4일, 바벨탑 발굴에 생을 바친 로베르트 콜데바이 (Robert Koldewey, 1855 ~ 1925) 별세

바벨탑 발굴에 생을 바친 로베르트 콜데바이 (Robert Koldewey, 1855 ~ 1925)는 1855년 9월 10일 독일 Blankenburg에서 출생했다.

인간이 하늘에 닿기 위해 쌓아올렸다는 바벨탑은 수천 년 동안, 인간의 오만과 파멸을 동시에 상징하는 건축물로 회자 (膾炙)되어 왔다. 먼저, 신의 영역인 하늘에 도달하겠다는 도전 자체가 인간의 불손한 의지를 드러냈다면, 신의 노여움으로 인해 결국 흔적조차 찾을 수 없을 정도로 탑이 파괴됐다는 기록은 곧, 자신의 분수를 뛰어 넘으려 했던 인간의 종말을 잘 보여줬기 때문이다. 해서, 바벨탑은 신에 대한 인간의 도전과 그에 따른 비극적 운명을 형상화할 때마다 대표적으로 언급되는 이야기 소재였다.

창세기에 전하는 그 사건의 전말은 다음과 같다.

“온 땅의 언어가 하나요, 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 시날 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되, 자. 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고

또 말하되, 자. 성읍과 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라.

여호와께서 이르시되, 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다.

자. 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고, 여호와께서 거기서 그들로 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라.

그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라.” (창세기 11:1-9)

헤로도토스 (BC 480 ~ BC 420년경)가 저술한 ‘역사 (Historiae)’의 기록이 뒷받침된다. 그는 시날 평원, 즉 메소포타미아 평원에 고대의 거대한 탑이 있다는 소문을 좇아 기원전 5세기 동방을 찾아왔다. 그리고 탑을 발견한 그는 다음과 같은 기록을 남겼다.

“탑은 가로 세로 높이가 180 큐빗으로 견고한 기단 위에 세워졌고, 그 위에 층층히 8단의 탑신을 쌓았으며 위로 올라가는 계단을 만들었다. 꼭대기에는 멋진 신전이 있으며, 그 안에는 신이 편히 쉴 수 있는 대형 침대의자와 황금의 탁자가 놓여있다.”

하지만 이 탑은 BC 479년, 이곳을 점령한 페르시아의 왕 크세르크세스 1세에 의해, 그리고 이후의 사람들에 의해 차츰 파괴당했다. 그리하여 어느덧 탑은 사라지고 전설만이 남았는데, 그로부터 2500년이 지난 20세기에 독일의 고고학자 로베르트 콜데바이 (Robert Koldewey, 1855 ~ 1925)가 이 전설 속의 탑을 찾아 나섰다. 그리고 천신만고 끝에 이라크 중부의 황량한 벌판에서 그 탑의 유지(遺址)를 발견하였다. 가히 세상을 놀라게 한 발견이었다.

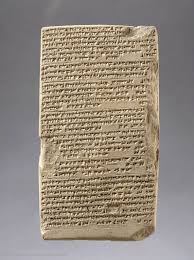

1913년 이라크의 바빌론을 발굴하던 독일인 고고학자 로베르트 콜데바이가 거대한 탑의 흔적이 남아 있는 곳에서 문자 점토판을 발견한다. 점토판을 해석한 결과, 주변의 유적은 7층 높이의 탑으로 가로, 세로, 높이가 약 90m에 달했으며 맨 꼭대기에는 사당이 설치돼 있었던 것으로 나타났다. 성서와 신화 속의 건축물로만 여겨져 왔던 바벨탑이 마침내 세상에 그 실체를 드러내는 순간이었다.

대중적으로 알려져 있는 성경 속 바벨탑의 이미지의 실제 모델은 마르두크의 지구라트다. 바빌론의 공중정원을 건설한 왕으로 유명한 네부카드네자르 2세의 명령으로 신바빌로니아의 수도 바빌론에 지어 진 건축물이다. 높이와 넓이가 무려 90m를 넘는, 현재로서도 거대하고 당시에는 상상조차 못할 거대한 건축물이었고, 지구라트의 건설 목적도 조금이라도 하늘에 가까이 다가가 그곳에서 제사를 지내는 왕이나 신관들이 보다 신과 가까워지는 것이었다.

꼭대기에는 제단이 있는 신전이 있는데 이슈타르의 문과 같은 푸른 벽돌로 장식되어 매우 아름다웠다고 전해진다.

○ 로베르트 콜데바이 (Robert Koldewey, 1855 ~ 1925)의 발굴

1899년 독일의 고고학자였던 로베르트 콜데바이가 바빌론 북부 왕궁터를 발굴하던 도중 인근 지역 주민들이 어느 큰 도랑에서 벽돌을 채취해 가는 장소를 발견했다. 콜데바이는 이를 이상하게 여겨 조사했더니 건축물의 터가 드러났다. 너비와 높이가 각각 91.5 m에 달하는 거대 건축물이었는데, 이는 헤로도토스가 언급한 바벨탑의 크기인 90×90 m와 불과 1.5 m밖에 차이 나지 않았기 때문에 콜데바이는 이 장소가 바벨탑이라고 주장했다.

– 로베르트 콜데바이 (Robert Koldewey)

.출생: 1855년 9월 10일, 독일 Blankenburg

.사망 정보: 1925년 2월 4일, 독일 베를린

.묘지: 독일 베를린 Parkfriedhof Lichterfelde

.학력: Gymnasium Christianeum

.저서: The excavations at Babylon

콜데바이는 이곳이 성서에 나오는 바벨탑의 자리라고 믿어 의심치 않았다. 그리고 훗날 미국의 울리가 우르에서 아브라함의 유적을 발견했을 때처럼 흥분해 마지않았다.

그러나 이 탑은 유감스럽게도 전설상의 바벨탑이 아니었다. 진실의 발단은 지난 20세기, 이라크 에사길라 신전 터에서 발굴되어 골동품상을 떠돌던 신바빌로니아 당대의 석판 하나가 감정되어지면서부터였다. 지금은 프랑스 루브르 박물관 소장돼 에사길라 태블릿이라 명명된 점토판이었다 (발견은 1913년 콜데바이가 했으나 도난당한 것으로 알려져 있다).

19세기에 도굴되어 유럽을 떠돌던 에사겔 타블렛 (Esagila tablet)을 1913년 프랑스 학자들이 확보했다. 에사겔 타블렛에 기록된 문제 중 ‘바벨탑의 높이와 너비가 각각 91m’라는 내용이 있어 좀더 설득력을 얻었다.

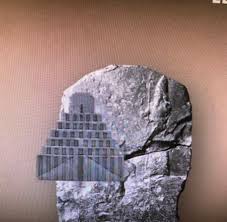

에사겔 테블릿에는 이 신전을 (신바빌로니아의) 나보폴라사르 왕과 네부카드카드네자르 2세가 피라미드 형태로 만들었다고 기록돼 있었다. 하지만 그 형태가 정확히 어떠했는지는 알 수 없었는데, 이상의 의문을 일거에 해소시켜줄 돌 하나가 2001년 뜻밖에도 세상에 나왔다.

바빌로니아학의 권위자인 런던 대학 엔드류 조지 교수의 성과로서, 현재 노르웨이의 오슬로 국립도서관에 소장돼 있는 길이 너비 25cm, 높이 47cm의 작은 현무암 돌덩이였다.

돌은 하단부의 글자 부분이 망실된 채 세상에 나왔다. 그럼에도 돌은 창세기의 불편한 진실을 밝히는 데 어려움이 없었다. 즉, 옛 바빌론 땅에 지어진 거탑은 성서의 바벨탑과는 아무런 관련이 없고, 바빌로니아의 정복군주 네부캇네자르 2세 (성서의 느부갓네살 왕 BC 630 ~ BC 562)가 바빌로니아의 최고 신 마르둑에 헌정한 거대 지구라트라는 것을 여실히 증명시켰던 것이다.

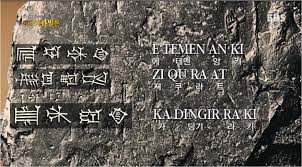

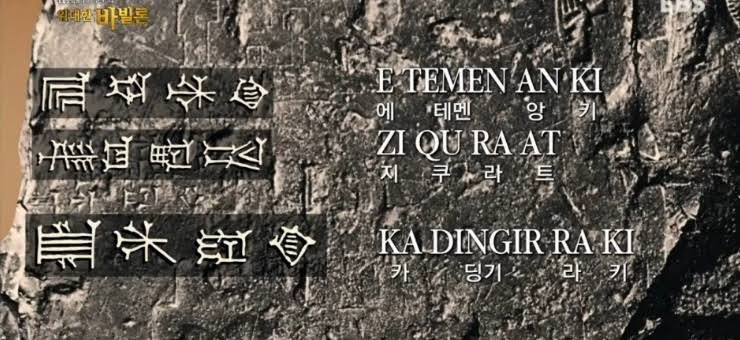

노르웨이 오슬로에 보관 중인 한 석비에 탑이 새겨져 있고 마르두크 지구라트를 의미하는 에테멘 앙키 (E Temen An Ki), 지구라트 (Zi Qu Ra At), 카딩기라키 (Ka Dingir Ra Ki)라는 단어가 새겨져 있다. 여기서 카딩기라키는 아카드어로 ‘바빌리’라고 읽는데, 이를 해석하면 ‘하늘과 땅의 기초가 되는 지구라트이자 바벨탑’이다.

지구라트가 바벨탑으로 오인되고, 건설자들이 각기 다른 언어를 사용되었다는 설화가 남아있는 이유는 바빌로니아 시대에 유다 왕국이 패망하여 다수의 유대인이 끌려갔는데, 당시 바빌로니아는 정말로 큰 나라였고 위치가 위치 (메소포타미아)이니 만큼 전세계에서 사람들이 찾아오는 길목이었다. 아프리카, 유럽, 아시아 지방에서 오는 사람들로 북적이고 그들이 사용하는 언어가 제각기 달라 온갖 언어를 사용했다고 한다.

– 마르두크 지구라트의 건설

마르두크 지구라트, 즉 바벨탑은 신바빌로니아의 초대왕이자 네부카드네자르 2세의 아버지인 나보폴라사르가 처음 건설을 시작했다. 바벨탑은 처음부터 지금 크기로 건설 되지 않았다. 현재 발굴결과에 따르면 나보폴라사르는 처음에 65×65m인 탑을 건설했지만 건설 도중 무너졌고, 이후 85×85m 크기로 탑을 새로이 건설했다. 그러나 이마저도 실패로 돌아가자 95×95m 규모의 탑을 세우기로 결정했다.

그러나 나보폴라사르는 바벨탑이 15m가 올라갔을 때 사망했고, 그의 뜻을 이어받은 아들 네부카드네자르 2세가 남은 부분을 모두 완공하고 꼭대기에 신전을 건설하면서 마르두크 지구라트를 완성했다.

가로와 세로 30cm, 높이 8cm의 구운 흙벽돌 최대 7,500만 개를 사용했다고 추정하는데, 하중을 줄이고 접착력을 올리기 위해 벽돌사이에 몰타르를 깔고 갈대와 밀짚을 올렸다. 또한 석회를 벽돌 외부에 발라 흙벽돌을 단단하게 만들었고 역청을 발라 물이 스며드는 것을 막았다. 특히 꼭대기에 위치한 신전은 당대 최고의 보석인 라피스 라줄리로 둘렀고, 바벨탑 곳곳에 푸른 자기 벽돌을 활용해 울트라마린을 입혔다.

신전이자 천문대로써도 활용되었던 이 건축물은 기원전 539년 페르시아 아케메네스 왕조의 침공으로 바빌론이 함락되었을 때 파괴되었다. 당시 페르시아 황제였던 키루스 2세는 이 탑이 감시탑으로 활용될 것을 두려워해 파괴를 명령하면서 바벨탑은 역사 속으로 사라졌다. 바빌론의 공중정원도 비슷한 시기에 파괴되었다.

크리스천라이프 편집부