1930년 4월 2일, 한국 최초의 민간인 비행사•독립운동가 안창남 (安昌男, 1900 ~ 1930) 별세

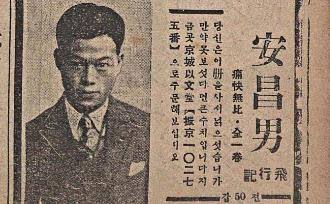

안창남 (安昌男, 1900년 3월 19일 ~ 1930년 4월 2일)은 한국의 비행사이자 독립운동가이다.

– 안창남 (安昌男)

.출생: 1901년 3월 19일, 한성부 서서 반송방 지하계 평동 (現 서울특별시 종로구 평동)

.사망: 1930년 4월 2일 (향년 29세), 중화민국 산시성

.본관: 순흥 안씨

.학력: 미동보통학교 (졸업 / 8회), 휘문고등보통학교 (중퇴, 명예졸업), 오쿠리 비행학교 (졸업)

.서훈: 건국훈장 애국장 추서

안창남 (安昌男)은 1901년 1월 29일 서울에서 태어나 사립 화동학교 (華東學校)를 거쳐 1911년 4월 미동보통학교 (渼洞普通學校)에 입학, 1915년 3월에 졸업하였다. 1915년 4월 휘문의숙 (徽文義塾)에 입학하였으나, 1919년에 4월 중퇴하고 같은 해 일본으로 건너가 오사카 〔大阪〕 니시구 〔西區〕의 자동차학교 전수과 (專修科)에 들어가 자동차 운전기술을 배웠다. 이후 일본 도쿄 아카바네〔赤羽〕 비행기 제작소 기체부 (機體部)에 들어가 비행기 구조와 조직 및 성능에 대해 6개월간 연구한 후 1920년 8월 도쿄 오쿠리비행학교 〔小栗飛行學校〕에 입학하여 이듬해 3월 졸업하였다. 4월에는 오쿠리비행학교에서 교관으로 취직하였다.

일본에서 비행사 면허를 우수한 성적으로 취득하고, 1922년 고국 방문 비행을 성황리에 마쳤으며, 이후 중국으로 망명하여 대한민국임시정부와 접촉, 중국군에 참여하여 항공 독립운동 방략을 추구하는 데 중추적인 역할을 하였다.

2001년 독립운동에 참가한 공로를 인정하여 대한민국 정부로부터 ‘건국훈장 애국장’이 추서되었다. 후손이 없기 때문에 현재 정부에서 보관 중이다.

“경성의 한울! 경성의 한울! 내가 어떠케 몹시 그리워 햇는지 모르는 경성의 한울! 이 한울에 내 몸을 날리울 때 내 몸은 그저 심한 감격에 떨릴 뿐이었습니다.” – 1923년 1월 1일 <개벽>지, 공중에서 본 경성 中

○ 생애 및 활동

본관은 순흥안씨이며, 한성부 출신으로, 3·1 운동 직후에 휘문학교를 다니다가 중퇴하고 일본으로 건너갔다. 휘문고보 시절 아트 스미스 (Art Smith)의 곡예 비행을 보고 비행사가 되고 싶었기 때문이라고 한다.

일본 오사카시 오사카 자동차 학교에서 2개월간 자동차 운전을 배운 뒤 1920년 봄에 오구리 비행학교에 입학하여 비행기 제조법에 이어 조종술을 공부해 비행기 조종사가 되었다. 비행학교의 이수 과정은 6개월이었고, 학과 교육인 비행보다는 기술교육에 치중했기 때문에 6개월 과정만 거치면 조종간을 잡을 수 있었다.

그러나 조종사가 되려면 비행학교 수료가 아닌 면허시험에 합격해야 했는데, 안창남이 학교를 졸업한 1920년 11월에는 자격 규정이 없었고, 이듬해인 1921년 4월 25일에야 그 규정이 정해졌다.

1921년 5월 일본 최초로 치러진 비행사 자격시험에서 합격하여 비행사가 된다.

시험 방법은 세 가지로 원거리 비행 (도쿄-마쓰에), 2천 미터 상공에서 한 시간 머물기, 5백 미터 상공에서부터 엔진을 끄고 활공으로 착륙하기였다. 17명이 응시하였고, 한국인은 안창남이 유일하였으며, 합격자는 2명 가운데 안창남이 수석이었다.

1922년에는 도쿄와 오사카간 우편대회 비행에 참가하여 최우수상을 받았다.

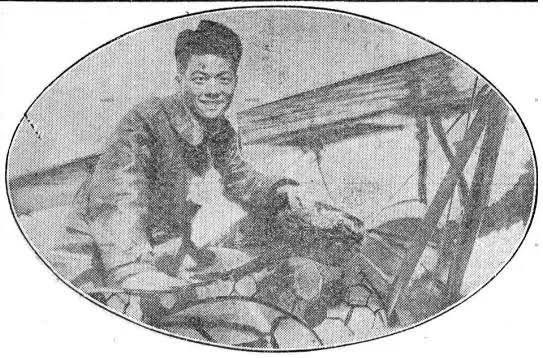

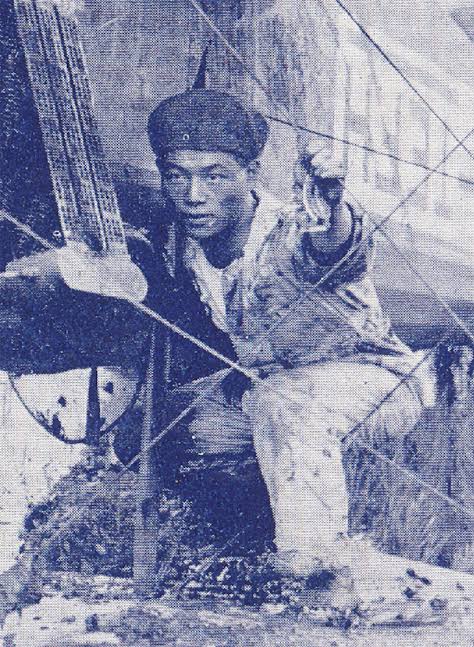

1922년 《동아일보》에서 성금을 모아 그를 초청하자 한국으로 일시 귀국하여 그해 12월 10일 한국 지도를 그려넣은 그의 애기 (愛機) 금강호 (金剛號)를 타고 모국방문 비행을 하였다. 자전거의 엄복동과 함께 묶어 “떴다 보아라 안창남 비행기 내려다 보아라 엄복동 자전거”라는 노랫말이나 “날개로는 안창남, 수레로는 엄복동, 다리로는 현금녀” 등 다양한 유행어가 생길 만큼 유명해졌다.

그날 여의도 백사장에서 비행을 보러 온 사람은 5만 명에 달했으며, 그 가운데 학생은 1만 명이었다. 지방에서 몰려드는 사람을 위해 남대문역에서는 하루 4회의 임시 열차를 할인으로 운행했다.

날씨가 영하에다 바람이 세차게 불어 주최 측은 비행을 만류했지만, 안창남은 군중을 보라면서 비행에 나섰다. 이날 그가 비행한 시간은 첫 번째는 13분, 두 번째는 5분이었다. 당시 신문 기사에서는 “꿈인 듯 생시인 듯 어쩔 줄 모르고 황홀”했다고 보도했다.

1923년 간토 대지진 이후 귀국하였으며 1924년 중국으로 망명하여 중국군 소속으로 근무한 바 있고, 조선청년동맹에 가입하여 독립 운동에 뛰어들었다. 여운형의 주선으로 산시 성으로 옮겨가 비행학교 교장으로 비행사를 양성했다. 이 무렵 대한독립공명단이라는 비밀 항일조직을 결성했고, 이 단체는 항일 비행학교 건설을 위해 활동하였다고 알려져 있다.

1930년 비행 중 엔진결함으로 인한 추락사고로 사망했다. 그 당시에는 비행기 성능과 제조 기술이 상상할 수 없을 정도로 좋지 않았다.

중국에서 독립 운동에 참가한 공로를 인정받아 2001년 건국훈장 애국장이 추서되었다. 그러나 미혼인 채로 사망하여 후손을 찾지못해 훈장은 정부에서 보관하고 있다.

– 주요 활동

1921년 8월 27일 제국비행협회 개최 도쿄-모리오카(盛岡) 간 우편비행대회에 참가하여 3등 조종 면허장과 상금 1,000원을 수여받았다.

1922년 5월 11일 일본 육군 항공국의 2등 비행사 검정 야외 비행에서 우수한 성적으로 같은 해 6월 2등 비행사 면허를 받았다. 또한, 같은 해 11월 초 도쿄-오사카 간 1,400리 (약 550km) 우편 비행을 마쳤고, 같은 달 도쿄 주오구 〔中央區〕 쓰키지 〔築地〕 수교사 (水交社)에서 도쿄-오사카 간 우편 비행 왕복 성공에 대한 수상식에서 협회유공상 3,000원과 항공국의 상금 1,000원을 추가로 받았다.

이후 고국 방문 비행 계획을 구체화하여 실행에 옮겼고, 1922년 12월 10일 동아일보사 초청 ‘고국방문대비행’에서 서울 여의도에 전국에서 모여든 5만여 명의 관중이 지켜보는 가운데 비행기 금강호 (金剛號)를 타고 서울 장안을 한 번 돌고 여의도 상공에서 고등비행의 묘기를 선사하였다. 이날을 포함하여 12월 13일까지 고국 방문 비행은 서울과 인천 등지에서 거행되었다. 금강호는 단발쌍엽(單發雙葉)의 1인승으로, 일본 오쿠리비행학교 소속의 영국제 비행기였다. 고국에서는 안창남에게 전용기를 마련해 주고자 박영효 (朴泳孝) · 권동진 (權東鎭) 등 47명의 유지가 후원회를 조직하고 모금 운동을 벌였으나 실패하였다.

고국 방문 비행을 마치고 일본으로 돌아간 뒤 1923년 3월 말 비행기 추락사나 암살당하였다는 유언비어가 퍼져 조선총독부가 이를 해명하는 소동이 있었다. 같은 해 6월 2~3일 일본 민간 비행기 경쟁대회에서 2등을 차지하여 비행기 1대와 현금 2,000원을 수상하였고, 7월 4일에는 일본 항공국에서 특별한 시험 없이 1등 비행사 면허를 수여하였다. 당시 일본에서도 1등 비행사 면허증을 가진 사람은 모두 7명밖에 되지 않을 정도로 높은 수준의 비행술을 가졌음을 증명하는 것이었다.

1923년 9월 일본 간토대지진 〔關東大地〕 때 피살되었다는 소문이 있었으나, 오보로 판명되었다. 지진으로 인해 교수로 있던 오구리비행학교가 전소되자 도쿄에 비행학교를 건립하겠다는 계획을 세웠으나, 교사 건축 재원을 마련하지 못해 실패하였다.

1924년 3월 당시 일본 언론에 중국 상하이의 대한민국임시정부 요원과 왕래하여 비밀리에 중국군에 가담한다는 보도가 전해졌고 협박장을 받기도 하였다. 1924년 하반기에는 일본 지바현 〔千葉県〕 쓰다누마정 〔津田沼町〕 이토비행기연구소에서 경사 비행을 연구하였는데, 같은 해 9월 27일 연구소 근처에서 돌연 적화방지단원 (赤化防止團圓) 요시다 도루〔吉田貫〕 등 3명의 남자에게 중국 직예군 (直隸軍)에 가담하고 있다는 소문이 있다면서 습격을 당하기도 하였다. 이로부터 한 달이 채 안 된 10월 18일 귀국하게 된다.

1924년 12월경 중국 상하이로 망명하여 중국 및 미국 등지에서 비행대 설립을 구상하던 대한민국임시정부 요원들과 접촉하였다. 이후 쑨원 〔孫文〕의 권유로 중국 국민당에 가입하여 중국 혁명운동을 통한 한국의 독립운동을 구상 중이던 여운형 (呂運亨)의 소개를 받아 중국 군벌에 들어가 본격적으로 독립군 비행사 양성을 모색하게 된다. 1925년 남방 국민혁명군 측 궈쑹링 〔郭松齡〕 군벌의 초빙을 받아 육군 중장 비행사로 활발하게 활동하다가 중국의 정세가 어지러워지자 고국으로 돌아갔다가 다시 중국 베이징에 체류하며 조선청년동맹에 가입하여 활동하였다.

1925년 10월 초 다시 여운형의 추천으로 펑위샹 〔馮玉祥〕의 국민혁명군으로 거처를 옮기면서 베이징과 허베이성〔河北省〕 장자커우 〔張家口〕 사이를 왕복하며 활약하였고, 일본에 유학하던 조선인 비행사들이 중국으로 건너와 중국군 및 항일 무장 투쟁에 함께 참여하였다. 다시 1926년 1월 산시성 〔山西省〕이 관할하는 산시성항공대의 비행학교 교관으로 초빙되었다.

1928년 10월경 난징〔南京〕의 국민혁명군과 연합하여 북벌 및 항일 무장 투쟁 중이던 옌시산 〔閻錫山〕의 군대에서 항공군 제2대 사령관으로 소부대를 지휘하였으며, 허베이성 스자좡 〔石家庄〕, 바오딩 〔保定〕에서의 큰 공적을 남기며 소장 (小將)의 대우를 받았다. 이러한 중국군에 대한 조선인 비행사들의 참여를 통해 군사력을 증강하고 항일 전쟁에 참전하는 항공 독립운동 방략을 추구하는 데 길잡이 역할을 하였다.

1928년 7~11월경 중국 산시성 타이위안 〔太原〕에서 신덕영 (申德永) · 최양옥 (崔養玉) 등과 함께 대한독립공명단 (大韓獨立共鳴團)을 조직하여 비행학교 및 무관학교 설립과 군사 양성을 계획하였고, 대한독립공명단을 통해 상당한 독립운동 자금을 지원하였다. 옌시산의 부하로 산시성군 항공 중장, 타이위안 비행학교의 교장으로서 다수의 청년을 지도하였다.

1930년 4월 2일 60여 명의 중국인 연습생을 교수하던 중 기체 고장으로 추락하여 순국하였다.

○ 한국 최초 논란

한국 최초의 비행사로도 널리 알려졌으나, 대한민국 임시정부의 독립운동가 노백린이 미국에서 길러낸 한국인 비행사들이 안창남보다 1년가량 먼저 비행사가 되었기 때문에 한국인 최초는 아니라고 밝혀졌다. 그러나 여전히 한국 상공에서 비행한 최초의 한국인 비행사이다.

대한민국 임시정부에서 발행한 《독립신문》 1919년 4월 17일자 기사에서 당시 대한임시정부의 군무장관 (국방장관) 노백린이 “앞으로의 승리는 하늘을 지배하는 자에게 있다.”라는 연설을 하고 미국으로 건너가 1920년 2월 20일에 캘리포니아주의 월로우드에 비행사 양성소를 설립했다고 쓰고 있다.

비행사 양성소를 설립하는 데 크게 공헌한 사람으로는 김종림, 곽임대 등이 있으며, 그밖에도 많은 해외 동포가 물심양면 지원하였는데, 특히 농장주 김종림은 ‘비행사 양성소’ 설립 자금으로 현금 3만 달러, 비행장 건축, 항공기 연로 등 모든 기구와 시설에 대해서 지원하였다. 그가 내놓은 돈으로 비행기 2대와 미국인 기술자 1명, 한국인 교수진 6명의 지도 인력을 갖추었고, 학생은 19명이었으나, 월로우드 비행사 양성소가 그 뒤 문을 닫게 되어 졸업생은 없다.

한국인 교수진 6명은 이용선, 이초, 오임하, 이용근, 한장호, 장병훈이며, 이들은 《독립신문》 1920년 2월 5일자에서 이들 6명이 수직꼬리날개에 태극마크가 선명한 항공기 앞에 서서 찍은 사진과 함께 “대한이 처음으로 가지는 비행가 6인”이라는 제하의 기사를 실었다. 그들은 1920년 2월에 캘리포니아 래드우드 비행학교를 수료하였다.

참고 = 위키백과, 나무위키, 한국민족문화대백과사전

크리스천라이프 편집부