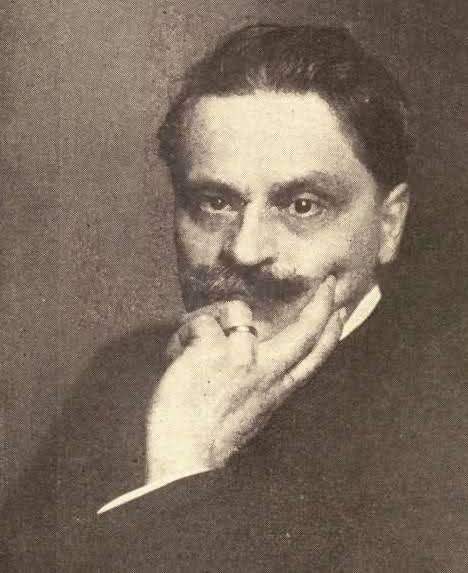

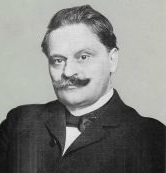

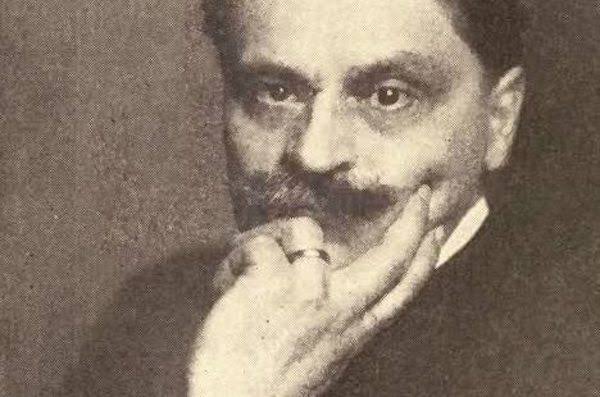

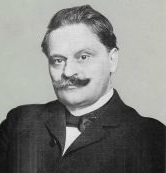

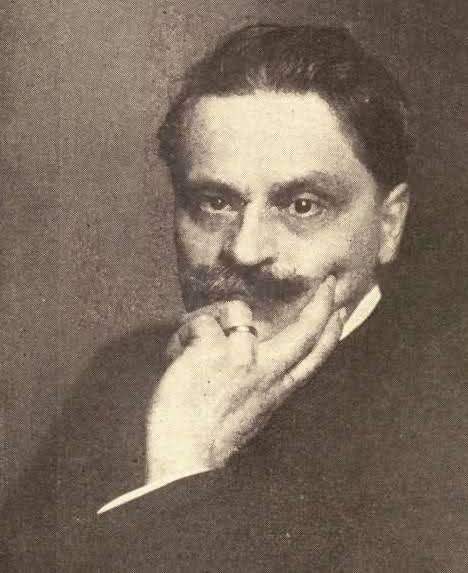

1931년 3월 31일, 스위스의 사회주의 신학자 헤르만 쿠터 (Hermann Kutter, 1863 ~ 1931) 별세

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter, 1863년 9월 12일 ~ 1931년 3월 31일)는 스위스 개신교 신학자이다.

레온하르트 라가츠와 함께 스위스에서 기독교사회주의의 창립멤버이다.

– 헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)

.출생: 1863년 9월 12일 Bern, Switzerland

.사망: 1931년 3월 31일 (67세) St. Gallen, Switzerland

.국적: 스위스

.직업: 신학자

.배우자: Lydia Rohner (m. 1892)

.종교: Christianity (Calvinist)

.모교: University of Zurich

.분야: 기독교 사회주의

그는 크리스토프 블룸하르트에 크게 영향을 받았다.

그는 크리스토프 블룸하르트가 주장한 하나님 나라의 오심에 대한 대망 사상을 사회주의적 진보를 믿는 것과 병합시켰다.

그는 사회민주주의를 살아계신 하나님이 도구로서, 또한 그것을 따른 자들을 하나님의 숨겨진 종으로 보았다.

그는 11권의 책을 출판하였다.

○ 생애 및 활동

- 어린 시절과 학업

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)는 1863년 9월 12일 스위스 베른에서 빌헬름 루돌프 (Wilhelm Rudolf)와 마리아 알베르틴 쾨니히(Maria Albertine König) 사이에 아들로 태어났다. 경건한 가정에서 자란 Kutter의 어린 시절은 가족의 종교적 분위기에 깊은 영향을 받았다. 학문적 여정을 통해 그는 바젤과 베를린에서 신학을 공부하게 되었고, 1886년에 서품을 받은 Kutter는 1887년 Vinelz에서 시작하여 나중에 1898년부터 1926년까지 취리히의 Neumünster에서 봉사하면서 목회를 시작했다. 신앙과 영성에 대한 더 넓은 이해에 대한 열망에 의해 학계에 대한 초기 성향이 분명했다.

- 신학적 기여와 사회적 참여

헤르만 쿠터의 신학적 전망은 크리스토프 블룸하르트와 같은 사상가와의 만남과 칸트, 피히테, 셸링의 철학적 영향을 통해 형성되었다. 특히 그의 저서 “Das Unmittelbare, eine Menschheitsfrage” (1902)는 신에 대한 직접적인 경험을 옹호하면서 지배적인 신학 지식주의에 도전했다. Kutter의 참여는 신학을 넘어 확장되었다. “Sie müssen” (1904)에서 그는 사회 민주주의를 신성한 도구로 지지한다고 표현했다. 그의 출판물 “Wir Pfarrer” (1907)는 살아계신 하나님에 대한 설교를 강조하면서 편협한 사회 목회 활동에 대해 경고했다. 그러나 정치적 차이가 나타나 제1차 세계 대전 중에 레온하르트 라가즈 (Leonhard Ragaz)와 멀어지게 되었다. 그럼에도 불구하고 변증법 신학에 대한 Kutter의 지속적인 영향과 스위스 종교 사회주의에서 저명한 인물로서의 Kutter의 역할은 그의 유산의 핵심 측면으로 지속된다. 그의 공헌을 인정받아 그는 1923년 취리히 대학교에서 명예 신학 박사 학위를 받았다.

- 철학

하나님 나라에 대한 기독교적 기대, 당시의 생활 철학, 젊은 블룸하르트의 미래에 대한 사회주의적 신앙, 그리고 독일 이상주의 철학이 결합된 인상 아래, 쿠터는 다음과 같은 역동적인 견해에 이르렀다.

하나님: 그리스도를 통하여 인류와 세상에 영원한 실재로 침투하시는 하나님만이 생명의 유일한 실재이다. 이러한 신중심주의 신학으로 Kutter는 소위 “변증법적 신학” (Karl Barth, Emil Brunner, Eduard Thurneysen)의 길을 열었다. Kutter에 따르면 “직접적인 삶”으로의 복귀는 인류 역사에서 완성된다. 사회주의는 이것의 표시이다. 그러나 Kutter에게 이러한 직선으로의 복귀는 동시에 기독교계의 의미이자 목표이다. 그에게 사회민주주의자는 살아계신 하나님의 도구다. “그들은” 스스로 깨닫지 못한 채 하나님을 섬기는 데 있어서 심판과 큰 전환점을 세상에 선포해야 한다. 그럼에도 불구하고 Kutter는 결코 사회민주당에 가입하지 않았다 (Leonhard Ragaz와 Karl Barth가 그랬던 것처럼). 그는 또한 복음을 사회주의와 동일시하지도 않았다.

그는 평화주의자였다.

- 목회 비전가

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)의 학문적 추구 외에도, 그의 목회 경력과 사회적 옹호 활동은 그의 인생 사업에 필수적이었다. 1886년에 서품을 받은 그는 1887년 비넬츠에서 목회를 시작하여 성도들과 연결되는 것으로 명성을 쌓았다. 이후 1898년 취리히의 노이뮌스터 (Neumünster)로 이주한 그의 목회 봉사는 중요한 장을 열었으며, 그곳에서 그는 자신이 섬기는 사람들의 삶에 계속해서 영향을 미쳤다. 목회 돌봄에 대한 Kutter의 접근 방식은 영적 지도와 사회적 문제 해결에 대한 헌신 사이의 균형이 특징이다. 20세기 초 그의 저서 “Sie müssen” (1904)은 사회민주주의를 신성한 의도에 부합하는 도구로 구성하면서 사회민주주의에 대한 긍정적인 입장을 뚜렷하게 표현했다. 또한, Knights of St. John 및 YMI와 같은 조직에 적극적으로 참여하고 Meals on Wheels를 위한 자원 봉사 활동을 통해 지역 사회 복지에 대한 헌신을 강조했다.

- 신학의 선구자

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)의 지적 유산은 그의 즉각적인 목회적, 사회적 참여를 훨씬 뛰어넘었다. 크리스토프 블룸하르트 (Christoph Blumhardt)의 종말론 사상에 영감을 받은 쿠터의 신학적 접근 방식은 하나님 나라와 세상 영역 사이의 명확한 구별을 강조했다. “Das Unmittelbare, eine Menschheitsfrage” (1902)와 같은 그의 저작들은 초기 변증법적 신학을 형성하는 데 중요한 역할을 했으며, 칼 바르트 (Karl Barth), 에밀 브루너 (Emil Brunner), 에두아르트 투르네이센 (Eduard Thurneysen)과 같은 후속 신학자들에게 영향을 미쳤다. 신학적 쇄신에 대한 쿠터의 헌신과 하나님에 대한 즉각적인 경험에 대한 주장은 당시의 신학적 지형에 지울 수 없는 흔적을 남겼다. 정치적 차이와 신학적 논쟁에도 불구하고 Kutter의 지속적인 영향력은 종교 사회주의와 변증법 신학 분야의 학자와 신학자들이 그의 사상을 지속적으로 탐구하는 데 있어 분명하다.

- 사망

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)는 1931년 3월 31일, 스위스 장크트갈렌에서 별세했다. 향년 67세.

○ 저서

헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)는 11권의 책을 출판하였다.

Das Unmittelbare, eine Menschheitsfrage

(1902)

Sie müssen (1904)

Wir Pfarrer (1907)

They Must (1908), edited by Rufus W. Weeks

============== 부 록 =============

○ 블룸하르트, 프롤레타리아 가운데 계신 예수를 외치다 : 크리스토프 블룸하르트와 헤르만 쿠터 1 (류장현 교수, 한신대 신학부/조직신학)

“이 사람이 바로 그리스도의 담지자 , 즉 그리스도를 프롤레타리아에게 선포했던 블룸하르트이다.”(미주 119)

블룸하르트는 제1차 대전 이후 종교사회주의와 변증법적 신학에 참여했던 대부분의 신학자들에게 큰 영향을 주었을 뿐만 아니라, 라가츠에게도 직접적인 영향을 주었다.(미주 120) 라가츠는 생전에 두 번 그를 방문했는데 그에게서 깊은 인상을 받았다.

“점심 식탁에서였다. 우리는 그리스도에 대하여 이야기를 하고 있었던 것으로 기억된다. 갑자기 계시를 통한 것처럼 우리들 가운데서 블룸하르트의 면모가 일어났다. 한순간 인간 블룸하르트가 분명하게 그리스도 자신으로 나타났다. 그것은 다만 순간적인 것이었고, 그는 다시 블룸하르트로 거기에 있었다.”(미주 121)

- 블룸하르트의 그리스도 체험

블룸하르트의 사상과 운동은 철저하게 ‘체험’을 바탕으로 한 “예수는 승리자”라는 확신, 하나님의 보편적 사랑에 대한 신뢰, 그리고 성서에 대한 새로운 이해에 있다. 블룸하르트는 1872년 “이상한 탄생”을 체험함으로써 새롭게 태어났다.(미주 122) 그는 이 체험을 통하여 “예수는 승리자”라는 확신을 갖게 되었다.

그가 체험한 이 예수는 신학적 전제나 철학적 사변, 그리고 주관적 경험 속에서 이해한 예수가 아니라 오히려 이 모든 것을 넘어 “하나님의 직접성” 속에서 체험한 예수이다.(미주 123) 따라서 블룸하르트는 도그마적인 예수 이해와 해석을 거부했다. 그는 예수를 구약의 성취자요 이스라엘 예언의 실현자라고 이해했다.

예수는 신동도 종교적 천재도 아니다.(미주 124) 오로지 예수는 복음의 “전령자”(Der Hereld)요 모든 죄와 고통과 가난에 대해 투쟁하시는 “투쟁가”(Der Protest)요, 인간의 해방자요, 구원자이시다.(미주 125) 따라서 블룸하르트의 예수에 대한 이해는 성서가 증언하는 사실(Tatsache)과 약속의 실현이라는 맥락에서 이해해야 하며, 지금도 살아계셔서 인간의 질병과 세계를 지배하시는 ‘살아계신 그리스도’로 이해해야 한다.(미주 126)

블룸하르트의 예수는 철저하게 인간이 되신 하나님이다. “하늘이 땅이 되었다”(미주 127) 예수는 이 하늘을 땅 위에 가져 오셨다. 이제 “하늘에서의 기쁨은 이 지상에서의 기쁨이 되어야 한다.”(미주 128) 그러므로 하늘에 하나님의 나라가 있다는 것은 불신앙이 된다. 하나님 나라는 이 땅 위에 있다. 따라서 하나님은 이 지상에서의 인간들의 꼬 관심을 가지시며, 인간들의 “빵의 문제는 하나님의 문제”(미주 129)가 된다. 예수는 철저하게 인간이 되신 하나님이다. 그가 선포한 하나님의 나라는 이 땅 위에 있다.

그러므로 예수는 하늘에서가 아니라 ‘땅’에서, 인간들의 삶 속에서 발견된다. “나는 구세주를 하늘이 아니라 ··· 인간들의 화의적인 삶 속에서 발견하였다 ···”(미주 130) 이제 블룸하르트의 “예수는 승리자”라는 말은 “예수가 우리 가운데 있다”라는 말이된다.(미주 131)

- 민중 가운데 계신 예수

블룸하르트는 우리 가운데 있는 예수를 “가난한 세상을 위한 중보자”(미주 132)로서, 민중의 예수로서, 또한 민중운동 속에서 인식되는 예수로서 이해했다. “우리는 눈으로 똑똑히 보아야 한다. 예수가 새롭게 출현했다. 그의 오심의 첫 번째 결과는 민중운동이 될 것이다. 그 운동에서 무엇이 참되고 무엇이 옳은가는 저절로 드러날 것이다. ··· 현명한 처녀들은 이 민중들의 소생에서 예수의 오실 때를 감지한다.”(미주 133)

여기서 E. 부에스는 블룸하르트에게서 신의 역사와 세계사, 예수의 사건과 프롤레타리아의 출현이 일치한다고 보았다.(미주 134) 즉 블룸하르트는 민중사건과 그리스도의 사건을 일치시킨다. 이와 같은 인식은 라가츠에게서 다시 나타난다. 라가츠는 이 민중 사건과 그리스도 사건의 분열이 서구 기독교의 비극이라고 보았으며, 이 두 사건의 일치 속에서 새 하늘과 땅, 기독교와 사회주의의 일치의 가능성을 보았다.(미주 135)

블룸하르트는 “예수가 우리 가운데 있다”라는 임마누엘의 신앙에서 민중의 예수를 발견하고, 이 민중의 예수 속에서 다시 그리스도교인의 ‘제자직’을 말한다. 예수가 가난한 자들과 고통당하는 자들에게 가신 것처럼 이제 “우리는 인권을 위하여 부르짖는 가난한 사람들을 위해 일해야 한다.”(미주 136) 이것이 기도요, 예배요, 참된 교회의 모습이다.

블룸하르트에게 있어서 믿음은 성서의 사건을 뒤돌아 보고 단순히 신앙고백을 암송하는 데 있는 것이 아니다. 본회퍼의 말처럼 십자가를 지는 고통의 삶을 살라고 요구한다. 즉 예수가 한 알의 밀알로 사신 것처럼 하나님과 인간을 위해 죽은 자로 살아야 한다.(미주 137) “죽어라, 그래야 예수가 산다.”

블룸하르트의 제자직의 이해는 예수 그리스도를 따르는 삶이며, 동시에 하나님의 보편적 사랑의 실천이다. 하나님의 보편적 사랑 속에서 블룸하르트는 그리스도인과 이방인 신앙인과 무신론자를 구별하지 않고 오직 ‘인간’ 그 자체를 중요하게 여겼다.(미주 138) 블룸하르트는 그리스도 안에 나타난 하나님의 보편적 사랑이 모든 세계와 모든 인간에게 유효하다고 생각했다. 그리하여 마침내 그는 사회운동에 관여하게 되었다.(미주 139)

블룸하르트는 “교도소 법률안” 반대 투쟁에 동참했으며, 1899년 10월 24일 사회 민주당에 입당하였다. 이러한 그의 입당은 투르나이젠의 말처럼 “코페르니쿠스적 혁명”이었으며, 이것은 하나님 나라와 사회주의를 동일시하는 문화적 낙관주의에 빠진 것이 아니라, 노동자와의 연대를 통한 하나님의 보편적 사랑의 실천이요 사회주의 원리에 대한 인정이었다.(미주 140) 또한 스퇴거와 나우만, 그리고 영국의 기독교 사회주의자들과는 달리 살아계신 하나님과 현재의 변혁 속에서 하나님 나라의 도래에 대한 블룸하르트의 확고한 믿음의 표현이었다.(미주 141)

그러나 블룸하르트의 정당생활을 오래가지 못하였다. 1906년 그는 지방의회의 새로운 후보자 자격을 거절하고 탈당하였다. 그 원인은 교조적 사회민주주의 체제와 폭력적인 혁명주의 때문이었다. 블룸하르트는 이같은 폭력적인 혁명은 예수와 그리스도의 십자가에 나타난 비폭력의 혁명과, 모든 인간이 하나님의 백성이요 모든 세계가 하나님의 것이라는 그의 확고한 신앙에 상반되기 때문에 폭력적인 혁명주의를 반대했다.

이같은 블룸하르트의 모든 인간이 하나님의 백성이라는 사상은 라가츠에게서 더욱 구체화 되어 하나님의 자녀됨과 형제됨이라는 라가츠 윤리의 핵심이 되었으며, 더 나아가 예수 그리스도의 십자가에 나타난 비폭력 사상은 라가츠의 평화운동에 근간을 이루게 되었다.

*미주

(미주 119) E. 부에스 /M. 마트뮐러, 『예언자적 사회주의』, 손규태 옮김(천안: 한국신학연구소, 1987), s. 40.

(미주 120) K. 바르트, E. 투르나이젠, L. 라가츠, H. 쿠터, E. 부르너 등이 있다. (손규태 편저, 『혁명적 신앙인들』[천안: 한국신학연구소, 1987], s.14.) 벤틀리는 K. 바르트의 로마서 주석뿐 아니라 종말론에까지 영향을 주었으며, 몰트만도 영향을 받았다고 한다. (제임스 벤틀리, 『기독교와 마르크시즘』, 김쾌상 옮김[서울: 일월서각, 1987], s.45을 참조하라.)

(미주 121) 손규태 편저, 위의 책, s. 13. 재인용.

(미주 122) 블룸하르트는 고트리빈 디투스(Gottliebin Dittus)의 죽음을 통해서 이상한 체험을 했다. 자세한 내용은 손규태 편저, 『혁명적 신앙인들』, s. 18을 참조하라.

(미주 123) 이 하나님의 직접성의 강조는 쿠터에게 깊은 영향을 주었고 쿠터는 이것을 ‘Das Unmittelbare’라는 책에서 철학적으로 정리했다.

(미주 124) Johannes Harder, “Christoph Blumhardt”, in: “Religiöser Sozialismus”, Günter Ewald (Hrsg) (Stuttgart: W. Kohlhammer verlag, 1977), s. 27.재인용.

(미주 125) 위의 책, s. 34. 재인용.

(미주 126) A. Lindt, ss. 159-160.

(미주 127) J. Harder, 앞의 책, s. 26. 재인용.

(미주 128) 위의 책, s. 34. 재인용.

(미주 129) 위의 책, s. 35. 재인용.

(미주 130) 로버트 프릭, 황정구 역, “블룸하르트의 예언자적 선교”, 현존 112호, (1980년 6월), s. 44. 재인용.

(미주 131) 위의 책, ss. 49-50. 재인용.

(미주 132) J. Harder, 앞의 책, s. 38. 재인용.

(미주 133) E. 부에스 / M. 마트뮐러, 앞의 책, s. 47. 재인용.

(미주 134) 위의 책, s. 147.

(미주 135) 라가츠의 민중 사건과 그리스도 사건의 일치에 대해서는 앞으로 이어질 “사회적 그리스도”에서 소개하도록 하겠다..

(미주 136) 손규태 편저, 앞의 책, s. 23.

(미주 137) J. Harder, 앞의 책, s. 30.

(미주 138) 로버트 프릭, 앞의 책, s. 42.

(미주 139) A. Lindt, s. 229.

(미주 140) 블룸하르트는 사회민주당의 인간의 가치고양, 평등사상, 자유에 대한 의지, 특권 배제 등이 예수의 복음에 낯설지 않다고 보았다. (J. Harder, 앞의 책, s. 31.) A. Lindt는 블룸하르트의 사회민주당 입당은 하나님 사랑에 대한 확고한 믿음에서 생겼다고 했다.(A. Lindt, s. 229.)

(미주 141) A. Lindt, s. 230.

○ 헤르만 쿠터, 직접적인 생명으로 귀환하라 : 크리스토프 블룸하르트와 헤르만 쿠터 2 (류장현 교수, 한신대 신학부/조직신학)

베른에 있는 한 경건주의적 가정에서 태어난 헤르만 쿠터 (Hermann Kutter)는 오이그스터, 라가츠, 블룸하르트처럼 ‘복음의 강제력’에 의해 자신의 삶의 과제를 바꾸었던 사람은 아니다.(미주 143) 어려서부터 철학에 관심이 많았던 쿠터는 쥔텔 (Friedrich Zündel)을 통해서 “결정적 전환”을 하게 되었다.(미주 144) 쿠터의 신학적 사상은 ‘직접적인 것’ (Das Unmittelbare, 1902)과 ‘당신은 해야 합니다’(Sie Mussen, 1903)라는 책에 잘 나타나 있다.

- 직접적인 생명, 기독교의 목적

쿠터의 ‘직접적인 것’이란 책은 1902년 출판되었는데, 이 책은 블룸하르트의 “하느님의 직접성”이란 개념을 철학적으로 해석한 것이다.(미주 145) 라가츠는 이 책이 출판되던 1902년 바젤 대성당의 목사였는데 이 책이 서점에 나오자마자 곧 독파했으며, 자신에게 많은 것을 생각하게 해주는 “매우 귀중한 책”으로 평가했다.(미주 146) 또한 이 책은 라가츠가 1903년 벽돌공 파업에 대한 설교에서 자신의 입장을 천명할 수 있는 용기를 주었다. 이 ‘직접적인 것’의 근본 명제는 “인류의 역사는 직접적인 생명으로의 귀환이다”라는 것이다.(미주 147)

여기서 쿠터가 말하는 “직접적인 생명”이란 예수 그리스도 안에서 계시된 하나님을 의미한다.(미주 148) 따라서 쿠터는 세계사와 기독교의 목적을 바로 이 “직접적인 것”으로 돌아가는데 있다고 주장했다. 그런데 쿠터는 이 직접성으로의 귀환을 방해하는 요소를 주지주의와 추상적이고 관념적인 모든 사상이라고 생각했다. 따라서 이들은 직접적인 생명의 적일 뿐만 아니라, 바로 이 직접적인 것으로부터의 “타락”이 된다.(미주 149)

이와 같은 쿠터의 사상은 ‘신 인식’에 새로운 길을 열어 놓았다. 쿠터 당시의 신학은 인간 삶의 제반 사실로부터 출발하여 하나님의 인식에 도달하는 인간으로부터 하나님에게로의 길이었다. 그런데 쿠터는 하나님의 직접적 체험으로부터 출발 하여 인간의 삶에 이르는 하나님으로부터 인간에게로의 길을 제시했다.(미주 150) 따라서 쿠터는 하나님으로부터 출발하지 않는 모든 신학을 철저히 비판했다.

“신학의 인식 노력이 신 경험으로부터 출발하여야 하지 그 반대의 방향으로 나아가는 것은 시간만 잡아 먹을 뿐 허사로 끝나게 된다.”(미주 151)

쿠터는 이 책에서 사회주의 무신론에도 불구하고, 사회민주주의 속에서 이 ‘직접성’을 인식하고 사회주의를 인정했다. 이 사상은 “예언자적 비전”으로 쓰여진 그의 두 번째 책인 ‘당신을 해야 합니다’ 에서 분명하고 혁명적인 표현으로 다시 나타난다. 라가츠는 이 책을 “… 이제 다시금 낡은 것을 뒤집어 엎을 심판의 때, 단절의 때가 온 것이 분명하다. 바람이 마른 장작 위로 불고 있다”라고 평했다.(미주 152) 라가츠는 이 책을 통해서 사회민주주의에 대한 안목을 넓혔고, 간접적으로 블룸하르트를 알게 되었다.(미주 153) 또한 이 책은 라가츠에게 “살아계신 하나님”이란 개념을 알게 했다.(미주 154)

- 사회주의, 하나님의 도구이자 진리의 담지자이며 통보자

쿠터는 이 책에서 살아계신 하나님의 도구요 신적 진리의 담지자요 통보자는 교회가 아니라 사회주의라고 말했다.(미주 155) 왜냐하면 교회는 역사 속에서 행동하시는 하나님을 볼 수 있는 눈을 상실했으며, 하나님의 말씀을 독선적 경건과 제반 예식과 제도로 바꾸어 그것을 능욕했을 뿐만 아니라 이 말씀을 자신의 위안물로 삼았기 때문이다. 따라서 교회가 해야 할 과제를 사회민주주의자들이 대신하고 있다.(미주 156)

즉 “하나님의 약속은 사회민주주의자들 안에서 실현된다”는 것이다.(미주 157) 이제 교회 대신에 반-그리스도교라고 낙인 찍혔던 사회민주주의가 “직접적인 것”을 대변하고 있는 것이다. 이것을 쿠터는 “무의식의 그리스도교”(Unbewusstes Christentum)라고 하였다.

쿠터는 사회민주주의에 대한 교회의 비판에 대하여 일일이 그 부당성을 지적하면서, “무의식적 그리스도교”인 사회민주주의의 정당성과 함께 오히려 반 그리스도교적인 교회의 본질을 다음과 같이 밝혔다.(미주 158)

첫째로 사회민주당은 하나님의 실재를 부정한다는 비난에 대해서 쿠터는, 교회 가죽은 하나님을 믿고 기존 세계와 타협하는 동안, 사회민주주의자들은 마치 성서의 예언자들처럼 맘몬에 대항하여 싸우는 하나님의 싸움을 인도했다고 옹호했다. 따라서 쿠터는 하나님의 실재를 부인하는 것은 사회민주당이 아니라 교회라고 비판했다.

둘째로 사회민주당은 기독교의 진리를 파괴하고 없앤다는 비난에 대해서 쿠터는, 사회민주당이 예수가 모든 것을 새롭게 만들기 위해 오신 것처럼 새로운 삶과 새로운 세계를 위해 투쟁하는 동안, 교회는 예수의 메시지를 순수한 내면성으로 왜곡시킴으로써 오히려 기독교의 진리를 파괴했다고 반박했다.

셋째로 사회민주당은 혁명적인 정당이라는 비난에 대해서 쿠터는, 신약성서는 각 장마다 세계의 위대한 혁명을 선언하고 있을 뿐만 아니라 하나님이 혁명적이므로 사회민주당이 혁명적인 것은 당연하다. 오히려 문제는 혁명적 하나님을 떠난 교회의 보수성에 있다고 비난했다.

넷째로 사회민주당은 죄를 인정하지 않는다는 비난에 대해서 쿠터는, 하나님은 죄를 극복하고 정복하시는 살아계시는 분인데도 불구하고 교회는 죄를 극복하지 못했다고 비난하면서, 오히려 악에 대해서 전력을 다해 투쟁하는 사람들은 사회민주주의자들이라고 옹호한다. 쿠터는 죄를 인정하는 것이 중요한 것이 아니라 죄와 싸워 이기는 것이 중요하다고 말했다.

다섯째로 사회민주당은 오직 물질만을 믿는다는 비난에 대해서 쿠터는, 실제로 겉으로는 물질을 경멸하는 척하면서도 그만큼 더욱 세상에 의존했고 물질주의에 빠진 것은 교회라고 비난했다.

여섯째로 사회민주당은 법과 도덕의 절대적 가치를 부정한다는 비난에 대해서 쿠터는, 사회민주당은 의롭지 못한 전통적인 법을 반대하고 참되고 영원한 법을 제안한다고 주장했다. 즉 부르조아적 도덕법에 대한 반대라는 것이다. 그러나 교회는 전통적인 법을 옹호함으로써 가진 자들에게는 유리하게, 없는 자들에게는 불리하게 만들었다고 오히려 교회를 비난했다.

일곱째로 사회민주당은 자신의 조국을 인정하지 않는다는 비난에 대해서 쿠터는, 사회민주당의 국제적 관점은 기독교적 희망과 국제평화를 증언하는 것이라고 옹호했다.

이와 같은 쿠터의 주장은 교회에 대한 무자비한 비판이었으며 정치적인 모든 “전선”(Front)을 바꾸어 놓았다. 참된 기독교는 교회가 아니라 “무의식적 기독교”인 사회민주당이다. 참으로 무신론자는 사회민주주의자가 아닌 소위 경건하다는 교인들이다. 이제 교회는 사회주의적 혁명의지를 비기독교적이라고 비난할 수 없다. 참으로 회개해야 할 사람은 사회민주주의자들이 아니라 경건한 교인들이다.

이제 모든 “전선”이 바뀌었다. 무신론적인 사회민주주의자들이 살아계신 하나님의 전위대와 전투대(Kampftruppe)가 되었다.(미주 159)

- 블룸하르트와 쿠터, 그리고 라가츠의 차이

쿠터의 ‘당신은 해야 합니다’는 일 년 만에 4판이나 출판되었듯이 큰 반향을 불러 일으켰다. 그와 함께 쿠터에 대한 찬사와 비판이 동시에 일어났다.(미주 160) 그러나 이 책은 그리스도교 사회운동이나 사회주의적 운동의 강령서(Programmschrift)는 아니었다.(미주 161) ‘당신은 해야 합니다’ 이후 출판된 그의 책들에서도 알 수 있듯이 그의 관심사는 사회주의나 정치적 문제보다는 교회비판에 있었다.(미주 162)

사실 이때부터 쿠터와 라가츠 사이에 신학적 방법론과 사회문제를 대하는 태도에 있어서 차이가 나타난다. 쿠터의 ‘당신은 해야 합니다’의 서술 방법이 예언자적 방법을 통한 양심의 호소에 있다면, 라가츠가 같은 해에 강연한 ‘복음과 오늘날의 사회투쟁’이란 강 은 사회분석적 방법을 통한 실천의 강조에 있었다.(미주 163) 또한 라가츠는 사회민주주의와 사회운동을 구별하여 사회민주주의를 하나님의 채찍으로 보고 사회운동에 협력한 반면에, 쿠터는 사회민주주의를 신적 진리의 직접적 담지자로 보고 사회문제에 대해서는 교회 내적인 설교에 국한했다.(미주 164)

‘당신은 해야 합니다’ 출판 이후 쿠터의 ‘전선’도 변화되었다. 그는 점점 플라톤과 칸트에 전념하면서 그 자신이 경멸하였던 주지주의와 추상적이고 관념적인 사변, 즉 “직접성”으로부터 ‘타락’하고 말았다. 이것은 “직접성”을 직접 체험한 블룸하르트와 직접성을 간접적으로 증언해야 했던 쿠터와의 차이라고 할 수 있다.

그러나 쿠터가 블룸하르트의 사상과 운동을 많은 사람들에게 널리 알리고 그 신학적 사상을 논술했다는 점과 ‘당신은 해야 합니다’ 이후 스위스에서는 더 이상 사회주의와 기독교 상에 고착된 선을 그을 수 없게 되었다는데 그 의의가 있다고 하겠다.(미주 165) 라가츠는 자신과 쿠터와의 차이를 다음과 같이 설명했다.

우리들은 하나님의 영광의 무사라는 점에서는 결코 쿠터와 다르지 않다. 그러나 쿠터 등이 경건화 및 종말론적 사상을 블룸하르트 부자의 심각하고 열렬한 사상에 의하여 심화시켜, 예언자적 입장에 그친 데 반하여 우리들은 거기서 종교개혁 정신 에 대한 이론적 정리를 가지고, 더욱이 이 신성한 하나님의 활동력을 과감하게 실 천하는 일을 단순히 종교적인 데서만이 아니라 정치적인 길에 있어서 전개한다는 점에서 다르다.(미주 166)

*미주

(미주 143) E. 부에스 / M. 마트뮐러, 손규태 옮김, 『예언자적 사회주의』(천안: 한국신학연구소, 1987), ss. 63.

(미주 144) 위의 책, ss. 64.

(미주 145) Markus Mattmüller, Leonhard Ragaz und Der Religiöse Sozialismus, Eine Biographie Bd. 1: Die Entwicklung der Persönlichkeit und des Werkes bis ins Jahr 1913(Zollik-zurich, 1957), 101. (이하 M.Mattmuller, Bd. I. 라고 쓴다.)

(미주 146) 위의 책, s. 101. 라가츠의 일기(이하 TB로 쓴다.) 1903년 5월 28일도 참조하라.

(미주 147) A. Lindt, s. 235.

(미주 148) 위의 책, 같은 곳.

(미주 149) 위의 책, s. 234.

(미주 150) 쿠터의 하나님 개념과 신 인식론은 칼 바르트에게 많은 영향을 주었다. “쿠터로부터 나는(바르트)하나님이란 위대한 단어를 진지하고 책임성 있게, 그리고 그 말의 중요성을 느끼면서 말하는 법을 배웠노라”(제임스 벤틀리, 김쾌상 옮김, 『기독교와 마르크시즘』[서울: 일월서각, 1988], ss.111-112.)

(미주 151) E. 부에스 / M. 마트뮐러, 앞의 책, s. 66 재인용.

(미주 152) 위의 책, s. 85. 라가츠는 쿠터의 ‘당신은 해야 합니다’를 비판적으로 비평한 N. Haur와 Hans Faber를 비판했다. (A. Lindt, 앞의 책, s. 67.)

(미주 153) A. Lindt, s. 68 또는 M. Mattmüller, Bd.1., s. 103도 참조하라.

(미주 154) M. Mattmüller, Bd. 1., s. 107.

(미주 155) A. Lindt, s. 235.

(미주 156) E. 부에스 /M. 마트뮐러, 앞의 책, s. 71.

(미주 157) M. Mattmüller, Bd. 1., s. 104.

(미주 158) A. Lindt, s. 236.

(미주 159) 위의 책, s. 237.

(미주 160) 쿠터의 ‘당신은 해야 합니다’에 대한 비평은 다음과 같다. ▲ Rdolf Liechtenhan은 가장 강력한 회개의 설교라고 비평함. ▲ 교회 우파 측에서는 매우 신랄하게 쿠터를 비평함. 특히 C. Von Orellis는 비평하기를, 쿠터는 죄의 현실성을 인식하지 못하고 이 세상에 관심을 가지고 있으며, 하나님 나라를 탈취하려 한다고 했다. ▲ 교회 좌파에서는 쿠터는 교회 우파에서 왔으나 이 책은 그를 교회 우파로부터 멀어지게 했다고 비평함. ▲ 라가츠는 개혁 신학의 자랑이요, 교회의 가장 중요한 노동계급의 신뢰를 가져오게 했다고 비평함. 그러나 블룸하르트와 오이그스터로부터는 좋은 평가를 받지 못했다.

(미주 161) A. Linbt, s. 66.

(미주 162) 이와 같은 비정치적인 쿠터의 태도는 블룸하르트의 사회민주당에 입당을 비판하게 했고 그와의 관계를 멀어지게 했다. 쿠터와 블룸하르트의 비교는 A. Linbt, ss. 237-238을 참조하라.

(미주 163) A. Linbt, s. 75.

(미주 164) Arnold Feiffer, (ed.) Religiöse Sozialisten(Olten: Walter-verlag, 1976), s. 89.

(미주 165) E. 부에스 / M. 마트뮐러, 앞의 책, s. 74.

(미주 166) 이남섭, “F. W. 마르크바르트의 초기 바르트 해석: 종교사회주의와의 관련을 중심으로”(미간행 석사학위논문: 연세대학교 연합신학대학원, 1982), 18. 재인용.

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부