1937년 4월 17일, 일제 강점기 한국의 대표적인 근대 작가이자 아방가르드 문학가 · 건축가 이상 (李箱, 1910 ~ 1937) 본명 김해경 (金海卿) 별세

이상 (李箱, 1910년 9월 23일 ~ 1937년 4월 17일)은 일제 강점기의 시인, 작가, 소설가, 수필가, 건축가로 일제 강점기 한국의 대표적인 근대 작가이자 아방가르드 문학가이다. 본명이 김해경 (金海卿)이며 본관이 강릉 김씨 (江陵 金氏)이다. ‘천재’와 ‘광인’이라는 꼬리표와 함께 전위적이고 해체적인 글쓰기로 한국의 모더니즘 문학사를 개척한 작가다.

– 이상 (李箱)

.출생: 1910년 9월 23일, 일제 강점기 경성부 서서 인달방 사직동계 사직동 (現 대한민국 서울특별시 종로구 사직동)

.사망: 1937년 4월 17일 (26세), 일본 제국 도쿄제국대학 부속병원

.직업: 소설가, 시인, 수필가, 삽화가, 건축가

.장르: 시문학, 소설, 삽화, 수필, 건축

.언어: 한국어

.학력: 경성고등공업학교 건축부

.필명: 이상, 비구, 보산, 하융 등

.활동기간: 1929년 ~ 1937년

.부모: 김연필(양부), 김연창(생부), 박세창(생모)

.배우자: 초배 평산 신씨 부인(사별), 연심 금홍(재취), 변동림(삼혼)

.친지: 김옥희(누이동생), 김윤경(남동생), 구본웅(처이질뻘)

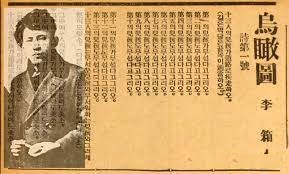

이상 (李箱, 1910 – 1937)의 본명은 김해경 (金海卿)으로 ‘이상’이라는 필명은 1932년 「건축무한육면각체」를 발표하며 처음으로 사용했다. 1934년 구인회의 김기림, 박태원 등과 교우하며 문단과 교우를 맺었으며 이태준의 주선으로 <조선중앙일보>에 연작시 「오감도」를 연재하였으나 난해함에 항의하는 독자들의 반발로 중단되었다. 이상의 문학에는 억압되고 좌절된 욕구를 가진 무력한 자아의 불안과 공포 및 탈출 시도, 그리고 무의식의 개념을 도입한 자기 분열과 비합리적인 내면세계가 그려져 있어 흔히 난해한 초현실주의적인 작가로 일컬어진다. 그러나 기존 문학의 형태를 해체하여 이전까지는 없었던 전혀 새로운 의식과 언어로 구축한 작품 세계는 시대를 초월하여 문학의 새로운 가능성을 보여준 것으로 평가받는다.

사후 그를 기려 출판사 문학사상사에서 이상문학상을 1977년 제정해 매년 시상하고 있다. 2008년에는 현대불교신문사와 계간 ‘시와 세계’가 이상시문학상을 제정해 역시 매년 수상자를 내고 있다. 2010년에는 탄생 100주년을 맞아 생전에 발표한 작품과 사후 발굴된 작품을 포함해 그의 문학적 세계를 재발견하려는 움직임이 활발하다.

○ 생애 및 활동사항

1921년 누상동에 있는 신명학교(新明學校)를 거쳐 1926년 동광학교(東光學校), 1929년 경성고등공업학교 건축과를 졸업하였다. 그 해 총독부 내무국 건축과 기사로 근무하면서 조선건축회지 『조선과 건축』의 표지도안 현상모집에 당선되기도 하였다.

1933년에는 각혈로 기사의 직을 버리고 황해도 배천(白川) 온천에 요양 갔다가 돌아온 뒤 종로에서 다방 ‘제비’를 차려 경영하였다. 이 무렵 이곳에 이태준 (李泰俊) · 박태원 (朴泰遠) · 김기림 (金起林) · 윤태영 (尹泰榮) · 조용만 (趙容萬) 등이 출입하여 이상의 문단 교우가 시작되었다.

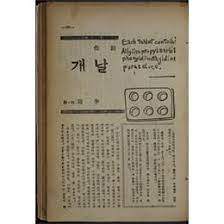

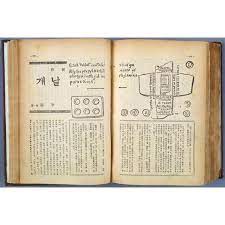

1934년에 구인회 (九人會)에 가입하여 특히 박태원과 친하게 지내면서 그의 소설 「소설가 구보씨 (小說家仇甫氏)의 1일 (一日)」에 삽화를 그려주기도 하였다. 그 뒤 1935년 다방을 폐업하고 카페 ‘쓰루 [鶴]’, 다방 ‘무기 [麥]’ 등을 개업하였으나 경영에 실패하고 1936년 구본웅 (具本雄)의 아버지가 경영하던 창문사 (彰文社)에 취직하였으나 얼마 안 가서 퇴사하였다.

그 해 6월을 전후하여 변동림 (卞東琳)과 혼인한 뒤 곧 일본 동경으로 건너갔으나 1937년 사상불온혐의로 구속되었다. 이로 인하여 건강이 더욱 악화되어 그 해 4월 동경대학 부속병원에서 사망하였다. 그의 작품 활동은 1930년 『조선』에 첫 장편소설 「12월 12일」을 연재하면서부터 본격적으로 시작되었다.

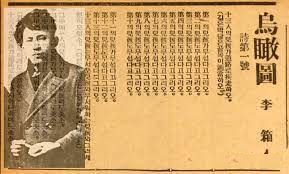

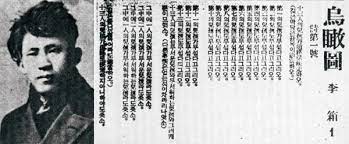

그 뒤 1931년 일문시 (日文詩) 「이상한 가역반응」 · 「파편의 경치」 · 「▽의 유희」 · 「공복」 · 「삼차각설계도 (三次角設計圖)」 등을 『조선과 건축』에 발표하였다. 이어 1933년 『가톨릭청년』에 시 「1933년 6월 1일」 · 「꽃나무」 · 「이런 시 (詩)」 · 「거울」 등을, 1934년 『월간매신 (月刊每申)』에 「보통기념」 · 「지팽이 역사 (轢死)」를, 『조선중앙일보』에 국문시 「오감도 (烏瞰圖)」 등 다수의 시작품을 발표하였다.

특히, 「오감도」는 난해시로서 당시 문학계에 큰 충격을 일으켜 독자들의 강력한 항의로 연재를 중단하였던 그의 대표시이다. 시뿐만 아니라 「날개」 (1936) · 「지주회시 (蜘蛛會豕)」 (1936) · 「동해 (童骸)」 (1937) 등의 소설도 발표하였다.

이상은 1930년대를 전후하여 세계를 풍미하던 자의식 문학시대에 우리 나라를 대표하는 자의식 문학의 선구자인 동시에 초현실주의적 시인으로 일컬어지고 있다. 그의 문학에 스며 있는 감각의 착란 (錯亂), 객관적 우연의 모색 등 비상식적인 세계는 그의 시를 난해한 것으로 성격 짓는 요인으로서 그의 개인적인 기질이나 환경, 그리고 자전적인 체험과 무관한 것은 아니다.

그러나 근본적으로는 현실에 대한 그의 비극적이고 지적인 반응에 기인한다. 그리고 그러한 지적 반응은 당대의 시적 상황에 비추어볼 때 한국 시의 주지적 변화를 대변함과 동시에 현대시의 새로운 경지를 개척하는 계기가 되었다.

즉, 그러한 지적 태도는 의식의 내면세계에 대한 새로운 해명을 가능하게 하였으며, 무의식의 메커니즘을 시세계에 도입하여 시상의 영토를 확장하게 하였다. 그의 시는 전반적으로 억압된 의식과 욕구 좌절의 현실에서 새로운 대상 (代償) 세계로 탈출하려 시도하는 초현실주의적 색채를 강하게 풍기고 있다.

정신을 논리적 사고 과정에서 해방시키고자 함으로써 그의 문학에서는 무력한 자아가 주요한 주제로 나타나게 된다. 시 「거울」이나 소설 「날개」 등은 이러한 경향이 두드러지게 드러나는 대표적 작품이다.

또한, 시 「오감도」는 육체적 정력의 과잉, 말하자면 발산되어야 하면서도 발산되지 못한 채 억압된 리비도 (libido)의 발작으로 인한 자의식 과잉을 보여주는 작품으로서, 대상을 정면으로 다루지 못하고 역설적으로 파악하는 시적 현실이 잘 드러나 있다. 바로 이와 같은 역설에서 비롯되는 언어적 유희는 그의 인식 태도를 반영하고 있는 동시에 독특한 방법이 되고 있다.

그리하여 억압받은 성년의 욕구가 나르시시즘 (narcissism)의 원고향인 유년시대로 퇴행함으로써 욕구 충족을 위한 자기방어의 메커니즘을 마련하였고, 유희로서의 시작 (詩作)은 그러한 욕구 충족의 한 표현이 되는 것이다. 그 만큼 그는 인간 모순을 언어적 유희와 역설로 표현함으로써 시적 구제 (詩的救濟)를 꾀한 시인이었다.

기타 시작품으로 「소영위제 (素榮爲題)」 (1934) · 「정식 (正式)」 (1935) · 「명경 (明鏡)」 (1936) 등과, 소설 「봉별기 (逢別記)」 (1936) · 「종생기 (終生記)」 (1937), 수필 「권태 (倦怠)」 (1937) · 「산촌여정 (山村餘情)」 (1935) 등이 있다. 유저로 이상의 시 · 산문 · 소설을 총정리한 『이상전집』 3권이 1966년에 간행되었다.

○ 평가

이상은 작품 내에서 문법을 무시하거나 수학 기호를 포함하는 등 기존의 문학적 체계를 무시한 새롭고 실험적인 시도를 하였다. 이는 한국어 문학에서 이전에 시도된 적이 거의 없던 것이며, 이로 인해 그의 작품들은 발표 직후부터 현대까지 문학계에 큰 충격을 주었다고 평가된다. 또한 그의 작품은 줄거리의 전개방식이 명확한 경우가 많지 않고 소설의 전개는 극단적으로 주인공의 내면에만 치중되어 있는 자폐적 특징을 가지고 있다. 주인공 역시 사회로부터 소외되어 자신의 흥미나 형이상학적 의미에만 집착하는 성향을 드러내는 경우가 많은데, 이는 작가 이상 스스로에 대한 묘사라고도 분석된다.

문법파괴와 의식의 흐름 기법을 사용한 특유의 서술방식은 주인공의 비문법적인, 즉 무의식적인 내면을 잘 드러내며, 기존 문학에 대한 반감 또는 무시를 의미하는 동시에, 서술의 대상을 없애고 언어 자체에만 비중을 둔다.

일부 주장에 따르면, 이상은 언어유희를 이용하여 조선총독부에서 직접 발간하는 종합전문 월간지에 큰 글씨로 12, 12라는 제목의 소설을 연재하는 방식으로 일제에 대한 저항을 표현했다. 조선총독부의 일본인 관리들은 12, 12를 단순히 숫자로만 이해했고 한글 발음으로 했을 때 욕설이 된다는 점을 눈치채지 못했다는 점을 이용하여 이상이 그들을 골탕먹였다는 것이다. 그러나, 이는 이상이 일제에 대한 큰 반감이나 독립운동에 대한 관심을 나타낸 적은 없었다는 점에서 부정되기도 한다.

○ 작품 목록

– 소설

날개

종생기

단발 (斷髮)

실화 (失花)

환시기 (幻視記)

동해 (童骸)

봉별기 (逢別記)

지주회시 (蜘蛛會豖)

지도의 암실

황소와 도깨비

지팽이 역사

사신 1-9

12월 12일

– 수필

권태

산촌여정

첫 번째 방랑

– 시

거울

異常ナ可逆反応 (이상한 가역반응), 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

破片ノ景色:△ハ俺ノAMOUREUSEデアル, (파편의 경치: △은 나의 AMOUEUSE이다), 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

▽ノ遊戯ー:△ハ俺ノAMOUREUSEデアル (▽의 유희: △은 나의 AMOUREUSE이다), 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

ひげー:(鬚·鬚·ソノ外ひげデアリ得ルモノラ·皆ノコト), 수염-: (鬚·鬚·그 밖에 수염일 수 있는 것들·모두를 이름), 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

BOITEUX·BOITEUSE, 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

空腹ー (공복-), 朝鮮と建築 (조선과 건축), 1931년 7월호

건축무한육면각체

꽃나무, 가톨닉靑年, 1933년 7월호

이런 詩, 가톨닉靑年, 1933년 7월호

一九三三, 六, 一, 가톨닉靑年, 1933년 7월호

거울, 가톨닉靑年, 1933년 10월호

普通紀念, 月刊每申, 1934년 7월호

오감도 (烏瞰圖)

詩第一號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 24일

詩第二號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 25일

詩第三號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 25일

詩第四號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 28일

詩第五號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 28일

詩第六號, 朝鮮中央日報, 1934년 7월 31일

詩第七號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 2일

詩第八號 解剖, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 3일

詩第九號 銃口, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 3일

詩第十號 나비, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 3일

詩第十一號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 4일

詩第十二號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 4일

詩第十三號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 7일

詩第十四號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 7일

詩第十五號, 朝鮮中央日報, 1934년 8월 8일

실화

– 동화

황소와 도깨비 (1937년 3월 8일)

참고 = 위키백과, 교보문고

크리스천라이프 편집부