서적소개

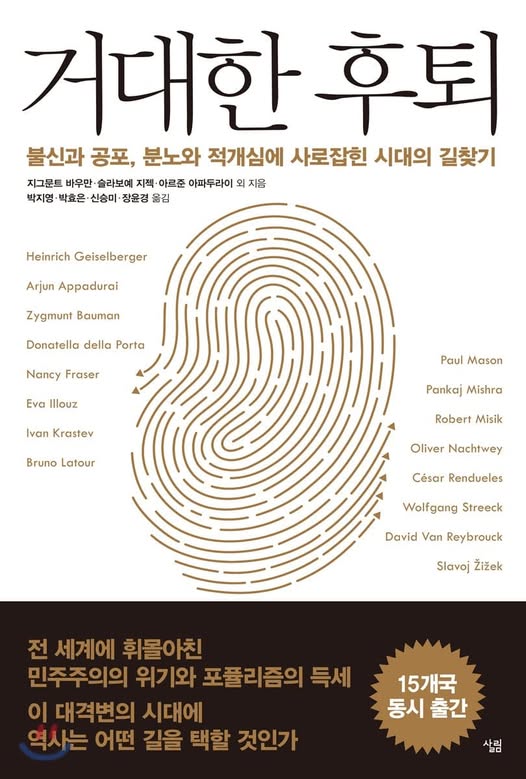

거대한 후퇴 : 불신과 공포, 분노와 적개심에 사로잡힌 시대의 길찾기

원제 : The Great Regression

슬라보예 지젝, 다비트 판 레이브라우크, 지그문트 바우만, 낸시 프레이저, 에바 일루즈 외 / 살림출판사 / 2017.6.30

– 세상은 왜 후퇴하고 있는가? 대중은 왜 포퓰리즘에 열광하는가? 세계 최고의 지성들이 인류의 미래를 고민하며 펼쳐나가는 혜안과 통찰의 현장에 동참한다!

최근 세계는 크나큰 지각변동을 겪고 있다. 무엇보다 전 세계를 강타한 권위주의 포퓰리즘의 득세와 그에 따른 자유민주주의의 위기 징후가 뚜렷하다. 유럽을 비롯한 여러 지역의 극단적인 우경화 움직임에서부터 배타적 민족주의·국가주의와 외국인·소수자 혐오주의의 극성스러운 부활, 세계시민주의와 관련된 자유주의 가치와 이상에 대한 대대적인 공격에 이르기까지. 갑자기 몇 년 전만 해도 거의 상상할 수 없었던, 많은 이들 눈에 크게 후퇴하고 있는 듯 보이는 세상이 찾아온 것이다. 이 극적인 ‘퇴행’ 전환을 우리는 어떻게 받아들여야 할까? 우리는 과연 여기에 어떻게 대응할 것인가?

이 책은 그러한 ‘거대한 후퇴’의 뒤에 도사린 힘의 본질을 이해·분석하고 새로운 길을 찾기 위해 세계 최고 지식인과 석학 15인이 공동으로 참여한 기획의 성과물이다. 슬라보예 지젝, 지그문트 바우만, 아르준 아파두라이, 폴 메이슨, 판카지 미슈라, 볼프강 슈트렉, 에바 일루즈 등 다양한 국적의 저자들은 독창적이면서 열린 관점으로 다채롭게 문제에 접근한다. 이들은 현재까지 역사가 걸어온 과정과 예상 가능한 미래의 행보를 논하고, 이 퇴행 움직임에 대응할 길을 숙고하면서, 더 폭넓은 역사적 맥락 속에서 현재 우리가 처한 난국을 타개할 방법을 모색한다.

『거대한 후퇴』는 오늘날 전 세계에 몰아닥친 자유민주주의와 세계시민주의에 대한 이 전례 없는 도전에 맞설 최선의 방책을 찾고자 하는, 최근 역사의 흐름을 우려하는 모든 이들에게 크나큰 가치를 지닌 중요한 공론장이 되어줄 것이다.

○ 목차

머리말_하인리히 가이젤베르거

제1장 민주주의의 약화 _아르준 아파두라이

제2장 목표와 이름 찾기의 증상들 _지그문트 바우만

제3장 후기신자유주의에서 나타나는 진보 정치와 퇴행 정치 _도나텔라 델라 포르타

제4장 진보 신자유주의 대 반동 포퓰리즘: 홉슨의 선택 _낸시 프레이저

제5장 해방의 역설에서 자유주의 엘리트의 종말까지 _에바 일루즈

제6장 다수결주의의 미래 _이반 크라스테브

제7장 유럽은 피난처가 될 것인가 _브뤼노 라투르

제8장 자유에 대한 두려움 극복하기 _폴 메이슨

제9장 경멸 시대의 정치학: 계몽주의가 남긴 어두운 유산 _판카지 미슈라

제10장 담대한 용기 _로베르트 미직

제11장 탈문명화: 서양 사회의 역행에 대한 고찰 _올리버 나흐트바이

제12장 세계 경제 위기에서 후기자본주의 반대 운동까지 _세사르 렌두엘레스

제13장 강요된 후퇴: 신자유주의적 자본주의 종말의 서막 _볼프강 슈트렉

제14장 친애하는 융커 위원장에게 _다비트 판 레이브라우크

제15장 포퓰리스트의 유혹 _슬라보예 지젝

주

○ 저자소개 : 슬라보예 지젝, 다비트 판 레이브라우크, 지그문트 바우만, 낸시 프레이저, 에바 일루즈 외

– 슬라보예 지젝 (Slavoj Zizek)

오늘날 가장 논쟁적인 철학자이자 ‘동유럽의 기적’이라 불리는 세계적 석학. 슬로베니아의 수도 류블랴나에서 태어나 류블랴나대학교에서 철학 박사학위를 받은 후 파리8대학교에서 정신분석학으로 박사학위를 취득했다.

컬럼비아대학교, 프린스턴대학교, 파리8대학교, 런던대학교 등 대서양을 넘나들며 세계 주요 대학에서 강의했다.

현재는 슬로베니아 류블랴냐대학교 사회학연구소에서 선임연구원, 버크벡연구소 인류학 소장을 역임하고 있다.

1989년 국제적 명성을 안긴 『이데올로기의 숭고한 대상』을 세상에 내놓은 이후, 급진적 정치이론, 정신분석학, 현대철학에서의 독창적 통찰을 바탕으로 인문학, 사회과학, 예술, 대중문화를 자유롭게 꿰어내며 전방위적 지평의 사유를 전개하는 독보적인 철학자로 자리매김했다.

저서로 『실재의 사막에 오신 것을 환영합니다』, 『처음에는 비극으로, 다음에는 희극으로』, 『새로운 계급투쟁』 등이 있고, 공저로 『거대한 후퇴』, 『지속 가능한 미래』, 『나의 타자』 등이 있다.

– 다비트 판 레이브라우크 (David Van Reybrouck)

1971년 벨기에 브뤼헤에서 태어났다. 루벵 가톨릭 대학교에서 고고학과 철학을 공부하고 영국 케임브리지대학교에서 석사, 네덜란드 레이던대학교에서 박사 학위를 받았다. 문화사학자, 고고학자, 작가다. 2010년 수년에 걸쳐 아프리카를 여행한 끝에 집필한 『콩고』를 출판했다. 노예제와 식민주의 속에서 사람들의 저항과 생존을 묘사한 이 책은 여러 언어로 번역 출간되었고, 네덜란드에서 아코 문학상(2010), 프랑스에서 그랑프리 메디치(2012)를 수상했다. 2011년에 벨기에에서 열린 더 나은 민주주의를 만들기 위한 시민 정상회담인 G1000 창립에 참여하고 활동했다.

– 지그문트 바우만 (Zygmunt Bauman, 1925 ~ 2017)

지그문트 바우만 (Zygmunt Bauman, 1925 ~ 2017)은 1925년 폴란드 유대계 가정에서 태어났다.

2차 세계대전 당시 나치를 피해 소련으로 도피한 후 소련군이 지휘하는 폴란드 의용군에 가담해 바르샤바로 귀환했다.

폴란드 사회과학원에서 사회학을 공부했고, 후에 바르샤바 대학에서 철학을 공부했다.

1954년 바르샤바 대학의 교수가 되었고 마르크스주의 이론가로 활동했다.

1968년 공산당이 주도한 반유대 캠페인의 절정기에 교수직을 잃고 국적을 박탈당한 채 조국을 떠나, 이스라엘 텔아비브 대학에서 가르쳤다.

1971년 리즈대학 사회학과 교수로 부임하며 영국에 정착했고 1990년 정년퇴직 후 리즈대학과 바르샤바 대학 명예교수로 활발한 활동을 했으며 2017년 1월 9일 91세를 일기로 별세했다.

– 낸시 프레이저 NANCY FRASER

페미니스트 정치철학자, 비판이론가.

뉴욕 뉴스쿨 (The New School for Social Research) 교수. 베를린 시 아인슈타인 펠로우십 연구원이자 파리 글로벌연구대학의 ‘글로벌 정의’ 부문 의장이다.

위르겐 하버마스, 마사 파인먼, 악셀 호네트, 미셸 푸코 등의 영향 아래 비판이론의 틀을 형성했으며, 주디스 버틀러, 리처드 로티, 아이리스 영 등과의 논쟁을 통해 분배·인정·대표 세 차원을 포괄하는 정의론을 발전시켰다.

『제멋대로의 실천들』, 『저지된 정의』, 『지구화 시대의 정의』 등의 저서와 『불평등과 모욕을 넘어』, 『분배냐, 인정이냐?』 등의 공저서가 있다.

– 에바 일루즈 Eva Illouz

모로코에서 태어나 열 살 때 프랑스로 이주해 파리10대학교에서 사회학, 커뮤니케이션, 문학을 공부하고 히브리 대학교 석사과정에서 커뮤니케이션을 공부했으며 펜실베이니아 대학교 아넨버그 스쿨 박사과정에서 커뮤니케이션과 문화이론을 공부했다. 파리 사회과학고등연구원, 프린스턴 대학교 등에서 강의하고, 베를린 지식연구소 교수를 지냈다. 영어, 프랑스어, 독일어, 히브리어, 아랍어 5개 국어를 자유자재로 구사하며, 현재 예루살렘의 히브리 대학교 정교수로 재직하고 있다.

『낭만적인 유토피아를 소비하기』(Consuming the Romantic Utopia)는 전미사회학회 2000년 (감정사회학 분야) 최우수도서로 선정되었고, 『오프라 윈프리와 고통의 광휘』(Oprah Winfrey and the Glamour of Misery)은 전미사회학회 2005년 (문화사회학 분야) 최우수도서로 선정되었다. 2005년에는 프랑크푸르트 사회과학연구원에서 ‘아도르노 강의’를 진행했고, 그 내용을 『감정 자본주의』(Cold Intimacies)로 펴내 학계와 출판계에서 좋은 평가를 받았다. 2009년 독일의 유력 일간지 『디자이트』는 에바 일루즈를 “내일의 사유를 바꿀 12인의 사상가”들 중 한 명으로 꼽은 바 있다.

– 로베르트 미직 Robert Misik

로베르트 미직(Robert Misik)은 1966년 빈에서 태어났다.

빈대학교에서 경제학과 역사를 공부한 뒤 《프로필》, 《포르맛》 등의 오스트리아 뉴스잡지사와 《타츠》, 《베를리너 차이퉁》, 《프랑크푸르터 룬트샤우》, 《비너 팔터》 등에서 기자로 활동했다.

‘데모크라티셴 오펜지베’의 공동 설립자로 포퓰리즘적 우파정당인 자유당이 국민당과 연립정부를 구성한 데 반대하는 시민사회의 궐기단체를 조직했다.

대표작으로는 『세계시장의 신화』 『블레어 효과를 찾아서』 『용기의 공화국』 『하이더화에 맞서』 『탁월한 반대』 『더 컬트 북』 등이 있다. 1999년과 2000년에 정치서적 부문에서 ‘브루노 크라이스키 상’을 수상했다.

– 하인리히 가이젤베르거 Heinrich Geiselberger (1977~ )

독일 바이블링엔 출생. 출판편집인. 2006년부터 독일 주르캄프 출판사에서 편집자로 근무하고 있다.

– 아르준 아파두라이 Arjun Appadurai (1949~ )

인도 뭄바이 출생. 문화인류학자. 뉴욕대학교 미디어?문화?커뮤니케이션 고더드 석좌교수이며, 베를린 훔볼트대학교 유럽민족연구소에서 객원교수로 재직 중이다. 지은 책으로 『고삐 풀린 현대성(Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization)』 『소수에 대한 두려움(Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger)』 등이 있다.

– 도나텔라 델라 포르타 Donatella della Porta (1956~ )

이탈리아 카타니아 출생. 정치학자. 피렌체 고등사범학교에서 사회운동연구소 소장 및 정치학 교수로 재직 중이다. 지은 책으로 『긴축 시대의 사회운동(Social Movements in Times of Austerity)』 『민주주의를 구할 수 있을까?(Can Democracy Be Saved?)』 등이 있다.

– 이반 크라스테브 Ivan Krastev (1965~ )

불가리아 루코비트 출생. 정치이론가. 불가리아 소피아의 자유주의전략연구소 소장을 맡고 있으며, 빈 인문과학연구소 상임연구원이다. 2015년부터 「뉴욕 타임스」에 정기적으로 글을 기고하고 있다. 지은 책으로 『유럽 이후(After Europe)』 『혼란스러운 민주주의(Democracy Disrupted)』 등이 있다.

– 브뤼노 라투르 Bruno Latour (1947~ )

프랑스 본 출생. 과학자이자 철학자. 파리정치대학 교수로 재직 중이다. 과학과 인문학을 접목한 연구로 2013년 ‘홀베르그 상’을 비롯하여 여러 분야에서 상을 받았다. 지은 책으로 『젊은 과학의 전선(Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society)』 『브뤼노 라투르의 과학인문학 편지(Cogitamus)』 등이 있다.

– 폴 메이슨 Paul Mason (1960~ )

영국 리 출생. 방송인이자 저널리스트. BBC와 채널4 방송국에서 오랫동안 활동했으며, 「가디언」에 정기적으로 글을 기고하고 있다. 지은 책으로 『포스트자본주의: 새로운 시작(Postcapitalism: A Guide to Our Future)』 『혁명을 리트윗하라(Why It’ Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions)』 등이 있다.

– 판카지 미슈라 Pankaj Mishra (1969~ )

인도 잔시 출생. 작가 겸 문학평론가. 「뉴욕 타임스」 「가디언」 등에 에세이와 비평을 기고하고 있다. 2014년 ‘라이프치히 도서상’을 수상했다. 지은 책으로 『제국의 폐허에서(From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia)』 『거꾸로 가는 나라들(Temptations of the West: How to Be Modern in India, Pakistan, Tibet, and Beyond)』 등이 있다.

– 올리버 나흐트바이 Oliver Nachtwey (1975~ )

독일 우나 출생. 사회학자이자 저널리스트. 다름슈타트대학교에서 사회학을 전공했으며, 온?오프라인 언론 매체에 정기적으로 글을 기고하고 있다. 지은 책으로 『시장사회 민주주의(Marktsozialdemokratie)』 『세계시장과 제국주의(Weltmarkt und Imperialismus)』 등이 있다.

– 세사르 렌두엘레스 C?ar Rendueles (1975~ )

스페인 지로나 출생. 사회학자이자 저널리스트. 마드리드 콤플루텐세대학교에서 사회학을 가르치고 있다. 지은 책으로 『소셜포비아(Sociophobia)』 『불량 자본주의(Capitalismo canalla)』 등이 있다.

– 볼프강 슈트렉 Wolfgang Streeck (1946~ )

독일 렝에리히 출생. 사회경제학자. 쾰른 막스플랑크사회연구소 명예소장을 지냈다. 비교정치경제학을 바탕으로 ‘제도의 역사적 변화’를 연구하고 있으며, 영국 학술지 「뉴레프트 리뷰」에 정기적으로 글을 기고하고 있다. 지은 책으로 『시간 벌기(Gekaufte Zeit)』 등이 있다.

○ 책 속으로

새로운 포퓰리스트 지도자들은 국권이 위기에 처한 시대에 국가 대표직을 노린다는 사실을 인정한다. 국권 위기에서 가장 두드러지는 증상은 현대의 어떤 국민국가도 자국의 이른바 국가 경제를 통제할 수 없다는 점이다. 이는 부유한 국가와 빈곤한 국가 모두에 똑같이 문제다. 미국 경제는 실질적으로 중국 손에 달려 있고, 중국은 아시아 여러 국가는 물론 아프리카와 라틴아메리카의 원자재에 절대적으로 의존하며, 모든 국가가 중동의 석유에 어느 정도 의지하고, 현대의 모든 국민국가가 사실상 소수 부유한 국가의 군비에 의존한다. 국권의 기반으로서 경제 주권은 늘 미심쩍은 원칙이었다. 오늘날 경제 주권은 갈수록 무의미해지고 있다.

오늘날 국가가 보호하고 발전시키겠다고 주장할 수 있는 국가 경제가 없는 상황이라, 효율 위주 국가와 야심에 찬 많은 포퓰리즘 운동에서 문화적 다수결주의, 민족국가주의, 내부의 지적?문화적 반대 의견에 대한 억압을 지향함으로써 국권을 행사하려는 경향이 세계적으로 나타나는 것은 놀라운 일이 아니다. 다시 말해 세계적인 경제 주권 상실 때문에 문화 주권을 강조하는 쪽으로 바뀌었다. 국권 자리를 대신하는 문화로 무게중심이 이동하는 형태는 여러 가지로 나타난다.— p.23~24

오늘날 우리는 최근까지 효과적으로 사용한 모든 수단과 전략의 유효일이 지났거나 곧 지날 것이라고 느낀다. 그러나 그런 수단과 전략을 무엇으로 대체할지는 거의 알지 못한다. 역사를 인간이 통제하려는 바람과 이에 따른 행동 결정은 거의 의미가 없어졌다. 인류 역사의 잇따른 비약적 발전은 예상과 통제가 불가능한 자연재해와 각축을 벌였고, 마침내 이를 능가했다.

우리가 여전히 (결코 뻔한 결론이 아닌) ‘발전’을 믿는다면, 이제는 발전을 축복과 저주의 혼합으로 보는 경향이 있다. 이 경우 축복은 갈수록 줄어들고 드물게 나타나는 반면 저주는 꾸준히 증가한다. 최근의 우리 선조들은 희망을 투자할 가장 안전하고 유망한 곳이 미래라고 믿었지만, 지금 우리는 주로 다양한 두려움과 불안과 우려를 안고 미래를 예상하는 경향이 있다. 미래에는 일자리 부족이 증가하고, 소득이 떨어져 자녀를 위한 삶의 기회가 줄어들고, 사회적 지위가 대폭 하락하고, 삶의 성취가 일시적이고, 마음대로 이용 가능한 도구와 자원과 기술에서 격차가 갈수록 커지고, 중대한 도전에 직면하게 되리라고 말이다. 무엇보다 삶의 통제권이 우리 손아귀에서 빠져나가서, 우리 요구에 무관심한 모르는 사람들 손에 좌우되어 앞뒤로 움직이는 장기판 졸의 신세로 전락한다고 느낀다. 그나마 이 정도면 나은 신세다. 심하면 장기판을 좌지우지하는 사람들이, 대놓고 적대시하거나 잔인하게 굴지는 않는다 치더라도, 자신들의 목표를 추구하려고 우리를 희생시킬 수도 있다. 얼마 전까지만 해도 미래는 더 편하고 덜 불편하리라 생각했는데, 이제는 업무에 서투르고 부적합한 사람으로 파악되거나 분류되어 가치와 위엄이 부정되고 그런 이유로 하찮은 존재로 취급받고 소외되고 따돌림당하는 섬뜩하고 위협적인 상황이 자주 떠오른다.— p.42~43

그렇지만 브렉시트와 미국 대선 관련 초기 자료는 육체노동자와 신분 하락 중산층이 유럽연합 ‘탈퇴’ 운동과 도널드 트럼프의 유일한(또는 주된) 지지자는 아니라는 점을 보여준다. 오히려 부유층과 고학력자도 그들의 강력한 지지 기반이었다. 이러한 우익의 승리에는 돈이 결정적인 역할을 했다. 대기업과 풍부한 자금 지원을 받는 두뇌 집단이 먼저 보수 단체 ‘티파티’를 지원한 데 이어 트럼프 선거전을 지원했다. 뻔뻔스러울 정도로 거짓투성이인 단순한 메시지를 전하는 언론전에 돈이 투입되었고, 이런 언론전은 미국에서 공화당의 전통 보수주의 사회 기반 조직을 동원하는 한편 대중의 분노를 다양한 희생양에게 돌리고 두려움에 호소했다. 이것이 전부는 아니지만 중요한 요소이기 때문에 잊으면 안 된다. 과거와 마찬가지로, 퇴행적인 대항운동은 99퍼센트와 연대를 표명하는 척하면서 권력을 가진 상위 1퍼센트의 지지를 만끽한다(트럼프의 승리에 대한 주식시장의 반응이 이를 분명히 보여준다).— p.73

버니 샌더스는 적어도 예비선거 때까지는 ‘흑인의 목숨도 소중하다 Black Lives Matter’ 운동에서 나온 호소를 받아들여 대치하는 양측을 화해시키려고 노력했다. 군림하는 신자유주의 상식을 타파하면서, 그는 지난 30년 동안 대규모 부와 소득을 극소수 부유층에 편중되게 재분배해온 ‘조작된 경제’에 반대하는 선거전을 펼쳤다. 또한 민주당원들과 공화당원들이 구조 개혁을 위한 중대한 제안을 억압하기 위해 수십 년 동안 결탁해온 가운데, 그런 조작된 경제를 지원하고 보호해온 ‘조작된 정치체제’를 비판의 표적으로 삼았다. 샌더스는 ‘민주사회주의 democratic socialism’라는 기치를 내걸고 월 가 시위 이후로 잠복해 있던 정서를 강력한 정치 봉기로 결집시켰다.

샌더스의 반란은 민주당 처지에서는 트럼프의 반란과 유사했다. 트럼프의 반란이 공화당의 기득권을 뒤엎고 있던 바로 그 순간에, 샌더스는 민주당 내 모든 권력을 쥔 오바마의 후임자를 이기기 직전까지 갔다. 샌더스와 트럼프는 미국 유권자 중 대다수를 자극했다. 그러나 트럼프의 포퓰리즘만 살아남았다. 트럼프가 거액 기부자들과 정당 당수들이 선호하는 인물들을 포함한 공화당 경쟁자들을 쉽게 궤멸시킨 반면, 샌더스의 반란 사태는 덜 민주적인 민주당에 의해 확실하게 저지되었다. 총선 무렵 좌익 대안 세력은 이미 진압된 상태였다.

남은 것은 반동 포퓰리즘과 진보 신자유주의 사이 ‘홉슨의 선택 Hobson’s choice(아무 대안 없이 주어진 것 중에서만 받아들일지 말지를 결정해야 하는 상황-옮긴이)’뿐이었다.— p.88~89

조윗은 자유민주주의에 도전할 새로운 보편 이데올로기는 나타나지 않을 것이라는 후쿠야마의 의견에는 동의했지만, 과거의 민족?종교?부족 정체성으로 되돌아갈 것이라고 예견했다. 실제로 세계화의 역설적인 점은 사람?자본?상품?아이디어의 자유로운 이동이 사람들을 서로 가깝게 하는 반면에 국가가 이방인을 통합하는 능력을 감소시킨다는 것이다. 아르준 아파두라이는 10년 전 “국민국가는 완벽한 지배력을 행사할 마지막 문화 자원인 민족 집단으로 축소될 것이다”라고 말했다. “대안이 없다”는 주문을 따른 거시경제정책의 의도하지 않은 결과는 정체성 정치 identity politics(민족, 종교, 계급, 성, 언어, 세대, 직업 등에 따라 개인의 관심과 세계관이 나뉜 집단들이 각자의 권리를 주장하는 정치-옮긴이)가 유럽 정치의 중심을 장악했다는 것이다. 시장과 인터넷은 개인 선택권을 증가시킬 수 있는 강력한 세력임을 입증했지만, 서양의 사회 결속력을 약화시켰다. 시장과 인터넷은 자신과 비슷한 사람과 접촉을 좋아하고 이방인을 멀리하는 것과 같은 타고난 선호를 만족시키려는 개인 성향을 강화하기 때문이다. 우리는 더 연결되었지만 덜 통합된 세계에서 살고 있다. 세계화는 연결시키는 동시에 단절시킨다. 조윗은 이런 연결되고 단절된 세계에서 우리는 약화된 국민국가의 잿더미에서 비롯될 분노의 폭발과 ‘격노의 움직임’에 대비해야 한다고 경고했다.

조윗이 보기에 냉전 후 질서는 일종의 ‘독신 남녀 전용 술집’과 비슷했다. “서로 모르는 사람들이 만나서 어울리다가 집에 가서 섹스를 하고, 다시 만나지 않고, 서로의 이름을 기억하지 못하고, 다시 그 술집에 가서 다른 사람을 만난다. 그러므로 단절로 이루어진 세계다.” 경험이 풍부한 세계지만, 안정된 정체성에 도움이 되지 않으며 충성심을 불러일으키지도 않는다. 당연히 이에 대한 반작용으로 소망하던 경계인 바리케이드가 되살아난다.

바로 이런 전환(1990년대의 단절된 세계로부터 오늘날 등장하고 있는 바리케이드 쳐진 세계로의 이동)이 민주주의 체제의 역할을 변화시킨다. 이제 민주주의는 소수의 해방에 찬성하는 체제에서 다수 세력을 보호하는 정체 체제로 바뀐다.— p.128~129

포퓰리즘은 형성 단계에서 이미 적을 외부 침입자로 설정해놓기 때문에 내재하는 사회적 적대감을 부정한다. 이런 이유로 포퓰리즘은, 비록 대중 담론의 천박한 붕괴와 꼭 겹치지는 않지만, 천박한 단순화와 공격성의 개인화로 빠져드는 경향이 분명히 있다. 좌익 포퓰리스트는 적의 기본 전제를 너무 빠르게 받아들인다. 보편주의는 끝났다고, 그것은 ‘뿌리 없는’ 세계 자본과 그 금융 전문가의 생명 없는 정치적?문화적 상대에 불과하다고, 기껏해야 사람 중심 세계자본주의를 옹호하는 하버마스식 사회민주주의자의 이데올로기일 뿐이라고 말이다.

이런 국가주의의 재발견에는 분명한 이유가 있다. 우익 국가주의 포퓰리즘이 서유럽에서 노동자계급의 이익을 보호하겠다고 주장하는 가장 강력한 정치 세력인 동시에 적절한 정치 열정을 일으킬 수 있는 가장 강력한 정치 세력으로 부상하고 있기 때문이다. 따라서 쟁점은 이렇다. 왜 좌익이 국가주의 열정의 장을 극우에게 넘겨줘야 하는가, 왜 ‘국민전선으로부터 조국을 되찾으려고’ 하면 안 되는가? 극좌가 이런 국민주의 열정을, 오늘날 세계 사회가 직면한 주요한 현실, 즉 갈수록 규제가 풀리는 뿌리 없는 금융자본에 대항하는 강력한 도구로 동원할 수는 없을까? — p.353

○ 출판사 서평

– 불신과 두려움, 분노와 적개심에 휩싸인 대중이 선택한 길, 권위주의 포퓰리즘

2016년 6월 영국의 유럽연합 탈퇴 여부를 묻는 국민투표가 실시되어 탈퇴 찬성으로 결정 났다. 2016년 11월 미국 대선에서 도널드 트럼프가 대통령으로 당선되었다. 그사이 프랑스 니스에서는 끔찍한 테러가 일어났고, 터키에서는 군부 쿠데타가 불발되었다. 브렉시트로 대표되는 국가주의의 부활과 트럼프로 대변되는 포퓰리즘의 거센 물결이 전 세계를 뒤흔들어놓았다. 물론 이 두 가지 사례가 전부는 아니다. 러시아의 푸틴, 필리핀의 로드리고 두테르테, 터키의 레제프 타이이프 에르도안, 인도의 나렌드라 모디, 헝가리의 빅토르 오르반, 폴란드의 안드레이 두다는 권위주의 선동 정치가로서 정권을 장악한 국가·민족주의 포퓰리스트의 전형이다. 여기에 극우 정당인 프랑스의 ‘국민전선’, 독일의 ‘독일을 위한 대안’, 오스트리아의 ‘오스트리아 자유당’과 극우 단체인 미국의 티파티, 독일의 페기다(서양의 이슬람화를 반대하는 애국 유럽인), 영국의 영국수호동맹, 프랑스의 정체성연합, 이탈리아의 카사파운드도 있다. “이런 국가들의 총인구는 세계 인구의 거의 3분의 1에 달한다”고 한 저자는 지적한다.

마치 전 세계 시민 대중 대다수가 불신에 휩싸인 채, 두려움에 떨면서, 분노와 적개심을 한꺼번에 폭발시키고 있는 듯하다. 이들은 때로는 투표로, 때로는 직접적인 저항운동으로 자신들의 뜻을 관철하려거나 관철해내고 있다. 그리고 포퓰리스트들은 이들의 지지를 받으며 또는 이들의 지지를 결집하여 먹고살면서 권력을 거머쥐는 주인공이 된다. 포퓰리즘은 이탈·탈퇴·배제·경계·장벽·분리·구분·차이·경멸·혐오·증오의 서사로 도배되어 있으며, 민족주의·국가주의·정체성·순수성·우월성·정통성·근본주의를 모토로 삼는다. 특히 포퓰리스트들은 권위주의(가부장주의)로 가득 차 있으며 민주주의를 싫어한다는 공통점을 지닌다. 그들은 모두 “아무 거리낌 없이 소수자와 반체제 인사를 탄압하고, 언론 자유를 억압하고, 반대자를 제거하기 위해 법을 이용한다.”

오늘날 그토록 많은 시민들이 도대체 왜 이러한 인종차별주의자, 독재자, 폭군, 제국주의자 포퓰리스트들에게 자신의 마음을 열고, 의지하고, 그들의 헛된 승리의 약속을 맹신하면서 자신의 인생과 사회와 국가를 이끌어달라고 내맡기는 것일까? 자유민주주의의 기본 원칙인 개인의 자유와 인권을 희생하는 대가를 기꺼이 치르면서까지 말이다. 이들은 도대체 누구이고, 무슨 생각을 품고 있으며, 어떤 상황에 놓여 있는가? 이 의문에 대한 답을 찾는 것이 바로 이 책 『거대한 후퇴』의 핵심 중 하나다. 이를 통해 ‘지금 우리는 어디에 서 있으며, 어디로 가는지, 그리고 어디로 가야 하는지’ 실마리를 잡을 수 있다.

– 신자유주의 세계화 반대에서 자유민주주의 거부까지

이 질문에 답하기 위해 저자들은 다양한 이론적·실질적 논거와 예시를 동원한다. 칼 폴라니를 필두로 움베르토 에코, 토크빌, 노베르트 엘리아스, 아도르노와 호르크하이머 등 대가들의 예리한 통찰력은 이미 이 시대를 예견한다. 그중 칼 폴라니의 견해는 중요한 준거로 인용된다. 폴라니는 대표작 『거대한 전환』에서 사회가 자유시장경제로 전환한 뒤에는 사회보호(social protection)를 요구하는 대항운동(countermovement)이 등장한다고 내다보았는데, 20세기 후반 이후 신자유주의 세계질서 아래에서 일어난 변화는 그것과 대단히 유사한 흐름을 보인다. 폴라니는 노동, 토지, 화폐의 무분별한 상품화가 결국 사회를 붕괴시킬 것이라고 경고했다.

최근 뚜렷해진 거대한 후퇴의 근본 원인은 무엇일까? 저자들이 한목소리로 지적하는 것이 신자유주의 세계화의 위기다. 신자유주의의 본질은 다음과 같은 마거릿 대처의 말에서 잘 드러난다. “대안은 없다(There is no alternative).” “사회 같은 것은 없다(There is no such thing as society).” 이 책에서는 이를 이런 말로 달리 표현한다. ‘신자유주의적 민주주의사회는 스스로를 보장할 수 없다는 전제조건 아래 존재한다.’

신자유주의는 여러 가지 구조 변화를 일으켰다. 제조업의 해외 이전, 기업을 더 작은 회사들의 ‘가치 사슬’로 만드는 구조조정, 정부 역할을 축소시키는 감세 정책, 공공 서비스의 민영화, 일상생활의 금융화 등이 그렇다. 이러한 신자유주의 긴축정책은 세계화와 밀접하게 맞물려 돌아가는 기획이다. 세계화는 무엇보다 세계경제 질서의 금융화, 상업화다. 이 과정에서 각 국민국가는 경제 주권을 시장에 고스란히 내주었다. 저자들이 누누이 강조하듯이 오늘날 세계화 시대에서 개별 국가의 주권, 특히 경제 주권은 회복이 불가능하다. 이런 상황에서 금융 위기가 터져 나와 전 지구 차원으로 확산되었고, 서서히 실패해가던 신자유주의는 벼랑 끝에 내몰렸으며, 신자유주의 세계화가 지구를 하나로 묶으며 약속한 번영과 안정은 불가능한 일로 판명 났다.

“칼 폴라니가 예견한 시장경제 중심 사회 통합과 그로 인한 세계화의 위기는 오늘날 모두 현실이 되었다. 국제 테러리즘과 기후변화, 금융과 화폐 위기, 그리고 대규모 이주 움직임까지. 이 모든 현상은 이미 오래전 예측 가능한 일이었음에도 우리 사회는 제도적?정치적으로 아무런 준비가 되어 있지 않았다. 사회를 이루는 시민 개개인 역시 마찬가지다. 세계화로 통합된 질서 속에서, 사람들은 ‘세계시민주의’식 공감대를 견고하게 확립하지 못한 채 여전히 ‘우리’와 ‘타자’를 나누고 있다. 오히려 오늘날에는 인종과 국가 그리고 종교를 기준으로 우리와 그들을 명확하게 구분 짓는 일이 더욱 빈번하다. 냉전 종식으로 세계는 이른바 ‘역사의 종언’을 맞이했지만, 냉전 시대 ‘적과 동지’라는 틀이 사라진 빈자리를 ‘문명의 충돌’이라는 논리가 빠르게 대체한 셈이다.”(본문 11~12쪽)

그 결과 대중은 반(反)세계화, 반동, 퇴행이라는 극단의 길을 선택하면서 자유민주주의 자체를 거부하는 상황까지 도달했다. 이른바 “민주주의 피로 증후군”이라는 현상이 빚어진 것이다. 그리고 이 개략적인 큰 그림 아래에는 각 지역, 국가, 계층, 집단, 또는 개인들이 노정해온 복잡다단한 요인과 역사가 뒤엉켜 있다. 이 책에서 저자들은 서로 다른 지점에서 다양한 사실과 논리로 이 그림에 뼈대를 세우고 살을 붙여 생생하고 또렷한 우리의 초상을 그려낸다.

– 세계는 연결되었지만, 세상은 깊이 단절되어 있다

신자유주의 세계화가 가져다준 무한경쟁, 사회보호의 박탈, 불안한 미래, 삶과 자아의 가치 저하는 배신감과 소외감, 불신과 분노를 낳고, 적개심에 사로잡힌 대중은 혐오와 증오를 폭발시키면서 ‘우리’와 ‘그들’을 나누며 “부족으로 회귀”하려 든다. 그러나 지그문트 바우만이 정확히 지적하듯이 “새로운 세계화된 상태” “인류 통합의 역사에서 마지막 도약” 단계에는 몹시 부적절하다. 세상은 전혀 다르게 변해가는데 거기다 여전히 과거의 도구를 들이대는 격이기 때문이다. 이것은 바우만이 인용한 카프카의 소설 속 주인공이 보이는 행태다. “‘그럼 주인님은 목표를 아시나요?’ 하인이 물었다. / ‘알고말고.’ 내가 대답했다. / ‘방금 말했지 않느냐. 여기서 나가는 것. 그게 내 목표다.’”

오늘날 신자유주의 세계질서의 “패자”들인 대중의 기존 체제에 대한 불신감과 배신감은 좌익과 우익, 진보와 보수를 가리지 않는다. 대중은 ‘자신들을 대변해주지 않는’ 기왕의 모든 것을 버리고, ‘자신들을 잘 대변해준다고 믿는’ 포퓰리스트들에게 기댄다. 이들은 왜 그렇게 믿도록 만들어졌을까? 한 가지 단초는 세계화된 현실과 그 현실을 감당해낼 능력 사이의 괴리다. “혼란스러운 점은 의사소통에서 일어난 혁명이 낳은 결과다. 오늘날 사람들은 사실상 세상에 대해 알고 싶은 모든 것을 인터넷에서 검색할 수 있고 검열이 현실적으로 불가능해졌다. 동시에 난해한 음모론이 놀랄 정도로 확산되고 민주주의 제도에 대한 대중의 불신이 급격하게 늘어났다. 아이러니컬하게도 검열의 종말은 탈진실 post-truth(객관적 사실보다 감정이나 개인적 신념이 여론 형성에 더 큰 영향을 미치는 상황-옮긴이) 정치를 불러왔다.”(본문 125쪽)

예컨대 인간이 합리적인 존재라는 계몽주의의 유산이 여전히 고수되고 있다. 그러나 “이런 단순한 관점은 인간 생활에 늘 존재하는 많은 요소들을 무시했다. 이를테면 명예와 존엄성과 지위 상실에 대한 두려움, 변화에 대한 불신, 안정과 익숙함의 호소 같은 것들이 그것이다. 이 관점에는 더 복잡한 동기인 허영이나 연약해 보이는 것에 대한 두려움이나 ‘이미지 만들기’가 들어설 자리가 없었다.”(본문 189쪽)

기본적으로 거짓말에 근거하는 탈진실 정치는 신자유주의적 국제주의 질서에서 민주주의 정부들이 대중에게 ‘환상’을 확산시키는 기술과 전략을 발전시킨 결과다. “대중 사이에서 ‘저 위에 있는’ 이들에 대한 반감과 불만이 점차 확산됨에 따라 ‘진실’을 무시하고 ‘거짓’을 공공연하게 받아들이는 현상이 증가했다. 진실을 요구하는 목소리 대신 ‘진실처럼 느껴지는’ 발언에 힘이 실리면서 오늘날 사회는 ‘탈진실 시대’에 안착했다.”(본문 298쪽) 이른바 트롤(troll) 즉 악플러 또는 키보드 워리어의 시대, 또는 엘리아스가 말한 자기통제가 가능한 ‘문명화’ 사회와 정반대인 폭력적이고 무절제한 ‘탈문명화’ 사회가 도래한 셈이다. “‘대안이 없다’는 주문을 따른 거시경제정책의 의도하지 않은 결과는 정체성 정치 identity politics(민족, 종교, 계급, 성, 언어, 세대, 직업 등에 따라 개인의 관심과 세계관이 나뉜 집단들이 각자의 권리를 주장하는 정치-옮긴이)가 유럽 정치의 중심을 장악했다는 것이다. 시장과 인터넷은 개인 선택권을 증가시킬 수 있는 강력한 세력임을 입증했지만, 서양의 사회 결속력을 약화시켰다. 시장과 인터넷은 자신과 비슷한 사람과 접촉을 좋아하고 이방인을 멀리하는 것과 같은 타고난 선호를 만족시키려는 개인 성향을 강화하기 때문이다. 우리는 더 연결되었지만 덜 통합된 세계에서 살고 있다. 세계화는 연결시키는 동시에 단절시킨다.”(본문 128~129쪽)

그럼에도, 바로 그렇기 때문에 우리는 포용과 관용, 자유와 평등에 바탕을 둔 새로운 연결을 꿈꾸어야 한다고 저자들은 역설한다. 아마 이것은 이 책에서 각 저자들이 제시한 여러 진단과 대안을 함께 고민하면서 심사숙고해야 할, ‘거대한 후퇴’의 시대를 살아가는 우리 모두에게 맡겨진 과제일 것이다.

그런 점에서 이 책 『거대한 후퇴』가 다양한 국적과 전문 분야를 가진 저자 15인의 참여, 15개국 동시 출간이라는 공동 작업으로 이루어졌다는 점은 의미심장하다. 책 출간에 즈음하여 개설한 『거대한 후퇴』 홈페이지(http://www.thegreatregression.eu/)에는 더 많은 의견과 자료가 계속 업데이트되고 있으며, 실시간 SNS도 운영하고 있다.

크리스천라이프 편집부