380년 2월 27일, 테오도시우스 1세 (Flavius Theodosius, 347 ~ 395)가 테살로니카 칙령을 발표하고 기독교를 로마 제국의 국교로 선포

379년경 로마제국 50대 황제인 테오도시우스 1세 (Flavius Theodosius, 347 ~ 395)가 통치하던 시기, 동방 제국내에서 니케아 신경을 옹호하는 그리스도인들과 아리우스주의자를 비롯한 다른 종파 사이에 적대 관계가 고조되면서 복잡한 상황에 놓이게 되었다. 테오도시우스 자신은 심한 병을 앓고 난 뒤 380년 세례를 받고 니케아 신경을 신봉했다. 그는 제국 내에서 신앙의 통일을 이루기 위해 열성적으로 노력했는데 380년 2월 27일 테오도시우스는 병에서 회복되자마자 교회 당국자들에게 아무런 자문도 구하지 않고 모든 시민들이 니케아 신경을 신봉해야 한다고 규정한 테오도시우스 칙령 (380년 2월 27일)을 발표했다.

테오도시우스 칙령은 기독교를 정식적으로 국화를 선포한 것으로 데살로니가에서 선포되었다 하여 ‘데살로니가 칙령’으로 부르기도 한다.

이 때부터 성부, 성자, 성령의 삼위일체설을 믿는 사람들만 보편적 기독교인 (가톨릭)으로 인정되었다. 가톨릭이라는 호칭이 문서에 등장한 것은 이 때가 처음이었다.

이듬해 열린 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회에서 주교 150명이 모여 아리우스파와 그 종파를 이단으로 확고히 했으며 콘스탄티노폴리스 교구는 향후 로마 교구와 버금가는 명예와 위신을 가진다고 발표하였다. 이 무렵 아리우스파 기독교도들은 모든 도시에서 집회를 금지당했고 정통 가톨릭교회로 개종하라는 명령이 내려졌다.

385년부터 테오도시우스는 동물을 제물로 바치는 제사를 더욱 엄격히 금지하였고, 391년 로마와 이집트에서 일체의 비기독교 의식을 금지하고 이듬해에는 공적이든 사적이든 모든 형태의 이교 숭배를 제국의 전역에서 불법으로 규정했다.

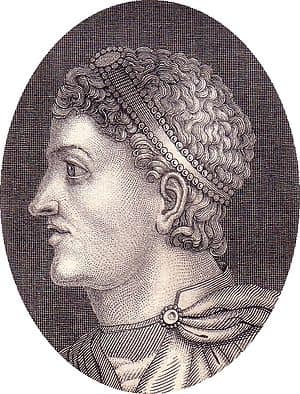

테오도시우스 1세 또는 테오도시우스 대제 (라: Flavius Theodosius, 347년 1월 11일 ~ 395년 1월 17일)은 379년부터 395년 죽을 때까지 로마 황제였다.

그라티아누스 황제로부터 동로마 제국을 다스릴 것을 임명받은 이후 서로마 제국의 황제 발렌티니아누스 2세가 죽은 후, 동로마와 서로마 모두를 통치한 마지막 황제였다. 그가 죽은 후 로마 제국은 동로마와 서로마로 완전히 분리되어 다시는 통일되지 않았다. 그는 또한 380년 2월 27일, 기독교를 로마 제국의 공식적인 국교로 선포한 테살로니카 칙령 (라:Cunctos populos)을 발표했다. 그의 강력한 기독교 부흥 정책 때문에 그는 기독교계 역사가들로부터 ‘대제(大帝)’의 칭호를 받았다.

○ 테살로니카 칙령

테살로니카 칙령 (라: Cunctos populos)은 로마 황제 3명이 서기 380년 2월 27일 니케아 기독교를 로마 제국의 국교로 삼는다는 포고문이다. 아리우스파와 같은 다른 기독교 교리를 미치광이의 이단으로 비난하고 그들의 박해를 승인했다.

– 배경

313년 황제 콘스탄티누스 1세는 동부의 정제인 리키니우스와 함께 밀라노 칙령을 발표하여 박해받는 기독교인들에게 종교적 관용과 자유를 부여하였다. 325년까지, 그리스도가 아버지의 신성한 본질을 소유하지 않고 오히려 원초적인 창조물이며 신에 종속된 실체라고 주장했던 그리스도교의 학파는 초기 기독교에서 콘스탄티누스가 니케아 공의회라고 부르면서 그 논란을 종식시키려는 시도로 충분히 널리 퍼지고 논란이 되었다. 제국 전체에 걸쳐, 즉 “생태적” 정통성을 확립하고자 의회는 아리우스파의 고백을 거부하고 그리스도가 “진정한 신”이며 “아버지와 하나의 본질”이라는 것을 지지한 니케아 신조의 원문을 제작했다.”

그러나 교회 내부의 분쟁은 니케아로 끝나지 않았고 니케아 신경의 형식은 반아리우스 교인들 사이에서도 논쟁의 여지가 남아 있었다. 콘스탄티누스는 관용을 촉구하면서도 자신이 잘못된 쪽으로 이끌어왔다고 생각하기 시작했고, 니케아파들은 아리우스파들에 대한 그들의 열렬하고 상호적인 박해와 함께 실제로 교회 안에서 싸움을 계속하고 있었다. 콘스탄티누스는 죽음 (337년)이 가까워질 때까지 세례를 받지 않았으며, 세례를 행할 니코메디아의 에우세비우스인 아리우스에게 적당히 동정하는 주교를 선택했다.

콘스탄티누스의 아들이자 동부 제국의 후계자인 콘스탄티우스 2세는 아리우스파에 편파적이었고, 심지어 친 니케아 주교들을 추방하기도 했다. 콘스탄티우스2세의 후계자 율리아누스 (이하 ‘배교자’라 함)는 콘스탄티누스1세가 개종한 후 유일한 비기독교인 황제로서 기독교를 배척하고, 종교다양성의 부활을 부추겨 교회를 분열시키고 영향력을 잠식하려 했으며, 자신을 ‘헬렌’이라고 칭하며 헬레니즘 종교를 지지하였다. 그는 유대교뿐만 아니라 로마의 전통적인 종교 숭배자들을 옹호했고, 나아가 다양한 비정통적인 기독교 종파와 분열운동에 대해 관용을 선언했다. 기독교 신자이며 율리아누스의 후계자인 요비아누스는 8개월 동안만 군림하고 콘스탄티노플 성에는 한 번도 들어가지 않았다. 그는 동쪽에서 아리우스파인 발렌스에 의해 계승되었다.

379년, 발렌스가 테오도시우스1세에 의해 계승되었을 때, 서부는 확고하게 니케아 기독교를 유지한 반면, 제국의 동쪽 절반에는 아리우스주의가 널리 퍼져 있었다. 히스파니아에서 태어난 테오도시우스1세는 그 자신이 니케아 기독교인이었으며 매우 독실한 사람이었다. 8월에 그의 서방측 상대인 그라티아누스는 서방의 이단 박해를 촉진했다.

– 내용

*IMPPP. GR(ATI)ANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE).

Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Aleksandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub pari maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere ‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos.

DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.

*임페라토르 그라티아누스, 발렌티니아누스, 테오도시우스 아우구스투스가 콘스탄티노폴리스 신민에게 보내는 칙령.

우리는 관용과 절제의 대상이 되는 모든 다양한 국가가 충실한 전통에 의해 보존되며, 로마의 주교 다마소와 알렉산드리아의 주교 베드로에 의해 공언되고 있는 신성한 사도 베드로에 의해 로마에 전달된 종교를 계속 공언하기를 바란다. 사도의 거룩한 가르침과 복음의 교리에 따라 동등한 위엄과 거룩한 삼위일체 속에서, 성부와 성자와 성령의 하느님을 믿어라. 우리는 이 법의 추종자들에게 가톨릭 기독교인의 칭호를 부여한다. 그러나 이를 믿지 않는 자들은, 우리의 판단에 따르면, 어리석은 미치광이들이다. 그러므로 우리는 그들을 이단자라는 수치스러운 이름으로 낙인찍을 것이며, 그들의 수도회에 교회의 이름을 주지 않을 것이다. 그들은 첫째로 신성한 비난의 처벌을 받을 것이며, 둘째로 우리가 하늘의 뜻에 따라 가기로 결정할 우리의 권위의 처벌을 받을 것이다.

3월 말부터 3일째 되는 날, 테살로니카에서 그라티아누스 아우구스투스 제5차 집정관과 테오도시우스 아우구스투스 제1차 집정관이 공표한다.

– 영향

식자들은 테살로니카 칙령이 기독교를 로마 제국의 국교로 확정하는 것이었다고 여기지만, 실제로는 그렇지 않았다. 콘스탄티누스 1세가 밀라노 칙령을 선포하고 니케아 공의회를 주관한 이래, 로마 황제들은 율리아누스를 제외하고 기독교를 일관되게 지지했으며, 국가 정책에 기독교 진흥을 반드시 반영했다. 황제의 언행과 칙령이 곧 제국의 정책이던 고대 세계에서 황제들이 이와 같은 태도를 취하니, 기독교는 실질적으로 국교나 다름없었다. 기독교를 제국의 국교로 확정짓는 칙령은 앞으로도 선언되지 않았고 그럴 필요도 없었다. 모두가 기독교가 로마 제국의 대표적인 종교라는 걸 알고 있었기 때문이다.

이 칙령은 비기독교인을 대상으로 한 것이 아니라 아리우스파 기독교인을 대상으로 한 것이었다. 테오도시우스는 381년 5월 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회를 소집해 니케아 신조를 재확인하고 성령의 신성을 명확히 했다. 아리우스파 주교들은 정통 주교들로 대체되었고, 아리우스파는 콘스탄티노폴리스에서 영구 추방되었다. 몇 달 후인 381년 1월 10일, 테오도시우스는 콘스탄티노폴리스에서 일리리쿰 에우트로피우스 (Illyricum Eutropius) 칙령을 반포했다. 이 칙령은 테살로니카 칙령보다 급진적이었다.

“이단자들은 명시적으로 명명된 포티누스인들, 아리우스인들, 아노오이아인처럼 니케아 신경을 따르는 도시들과 교회들에서 추방되어야 한다.”

그 후 테오도시우스는 니케아파가 아닌 모든 기독교, 특히 아리우스파를 억압하고 그가 다스리는 동방 영토 전역에 니케아 정교회를 세우는 데 사력을 다했다. 이로 인해 아리우스파 신자들의 거센 반발을 사서 제국 내에 그의 정통성을 시험하는 반란이 종종 일어났지만, 테오도시우스는 아랑곳하지 않고 종교 정책을 밀어붙였다. 황후 아일리아 플라킬리아 역시 남편의 뜻을 받들어 공개적으로 병자, 고아 (특히 소녀), 과부, 굶주리는 사람들을 돌보면서, 그들에게 정통 교리를 설파하고 아리우스파를 배척하라고 가르쳤다.

이렇듯 이단을 상대로 공격적인 정책을 밀어붙인 데 비해, 이교도에게는 관용을 베풀었다. 그의 시대에 기독교도의 숫자가 이교도를 능가했지만, 여전히 많은 이교도가 잔존했고 영향력있는 이교도 지식인, 관료 및 장군도 상당했다. 테오도시우스는 이단은 기독교를 해치는 화근이니 뿌리를 뽑아야 하지만 이교는 잘 설득하면 자발적으로 개종할 거라 여겼고, 고트족의 분란과 사산 왕조의 위협이 강해지는 상황에서 그들을 적대해 분란을 초래하는 건 현명하지 않다고 판단했다. 그는 재위 초기에 유능한 이교도를 요직에 앉히곤 했다. 희생제 금지령을 내리거나 짐승의 내장을 꺼내 점을 치는 등 미신 행위를 금지하는 칙령을 내리기는 했지만, 어디까지나 ‘권고’ 수준에 그쳤다.

반면, 서방 황제 그라티아누스는 이교를 적극적으로 억압하는 정책을 추진했다. 그는 모든 미신적 관습을 금지하고 마녀 및 마술사들을 처형한다는 칙령을 반포했으며, 오랜 세월 로마의 신들을 모시던 최고 신관, 즉 폰티펙스 막시무스 직책에서 물러난 뒤 원로원의 반대를 무릅쓰고 원로원에 설치되었던 승리의 제단 (Altar of Victory)을 폐쇄했으며, 로마 건국 때부터 줄곧 함께 했던 베스타 신전의 해체를 시작했다. 382년, 그라티아누스는 이교도 사제들이 재산을 물려주는 걸 금지했고 모든 이교도 사제들의 특권과 면책권을 박탈했다. 또한 모든 이교도 사원들과 성소들은 정부에 의해 몰수되며 그들의 수입은 황실 재산으로 전용된다고 선언했다. 오랜 세월 로마 다신교를 신봉했던 사람들은 그의 이 같은 정책에 큰 충격을 받았고, 원로원은 승리의 제단을 재건하고 베스타 신전을 복구시켜 달라고 청했다. 심지어 일부 기독교 관료들도 제국의 분란을 염려해 황제를 만류했다. 그러나 그라티아누스는 뜻을 굽히지 않았고 급기야 교회법을 따르지 않는 관료들을 처형한다는 칙령을 반포했다.

383년, 브리타니아에서 마그누스 막시무스가 그라티아누스를 상대로 반란을 일으켰다. 이때 그라티아누스의 이교 억압 정책에 반감을 품은 이들이 대거 가담했고, 그라티아누스는 결국 반란군에게 패배해 목숨을 잃었다. 테오도시우스는 이탈리아로 진격하여 발렌티니아누스 2세 마저 축출하려던 막시무스에게 전령을 보내 그가 이탈리아의 발렌티니아누스 2세를 용인해준다면, 테오도시우스 황제는 막시무스의 지위를 인정해줄 의향이 있다고 밝혔다. 이에 막시무스는 384년 평화 조약을 체결해 발렌티니아누스 2세의 이탈리아, 북아프리카, 일리리쿰 서부에서의 종주권을 인정했고, 자신은 브리타니아, 갈리아, 히스파니아의 황제로 공인되었다. 이후 막시무스는 이교도들을 온건하게 대하는 정책을 실시해 그들의 환심을 샀다. 특히 386년에 사원들과 축제들을 돌보는 것은 이교도들의 독점적인 특권이라는 내용의 칙령을 반포했다.

387년, 막시무스는 평화 협약을 위반하고 이탈리아로 진격해 발렌티니아누스 2세를 축출했다. 테오도시우스는 막시무스에게 선전포고했고, 388년 7월 플라비우스 아르보가스트가 이끄는 로마군을 파견해 막시무스를 공격했다. 막시무스는 이에 맞서 사브 강 근처의 사스키아에 진영을 두고 적과 대치했다. 그러나 그의 군대는 몇 번의 전투에서 모조리 패했고 병사들은 사방으로 뿔뿔이 흩어졌다. 여기에 프랑크 족이 북부 갈리아를 침략하면서 막시무스의 입지는 더욱 악화되었다. 막시무스는 아퀼레이아로 달아났으나 적에게 포위되자 항복했고 자비를 간청했지만 곧 교수형에 처해졌다. 그리하여 로마 제국 전체의 권력을 손에 쥔 테오도시우스는 막시무스가 이교에 온건적인 태도를 취한 것에 대응해 자신을 기독교 수호자로 내세우며 본격적으로 이교 탄압 정책을 단행했다.

로마제국 50대 황제, 테오도시우스 1세 (Flavius Theodosius, 347 ~ 395)

테오도시우스 1세 또는 테오도시우스 대제 (라: Flavius Theodosius, 347년 1월 11일 ~ 395년 1월 17일)은 379년부터 395년 죽을 때까지 로마 황제로 통일 로마제국의 실질적 마지막 황제 (379년부터 395년까지 재위)였다.

그라티아누스 황제로부터 동로마 제국을 다스릴 것을 임명받은 이후 서로마 제국의 황제 발렌티니아누스 2세가 죽은 후, 동로마와 서로마 모두를 통치한 마지막 황제였다. 그가 죽은 후 로마 제국은 동로마와 서로마로 완전히 분리되어 다시는 통일되지 않았다. 그는 또한 기독교를 로마 제국의 공식적인 국교로 만들었다. 그의 강력한 기독교 부흥 정책 때문에 그는 기독교계 역사가들로부터 ‘대제 (大帝)’의 칭호를 받았다.

– 테오도시우스 1세 (Flavius Theodosius)

.출생: 347년 1월 11일, 오늘날 스페인 코카 혹은 이탈리카

.사망: 395년 1월 17일 (48세), 메디올라눔 (이탈리아 밀라노)

.매장지: 콘스탄티노폴리스 신성 사도 교회

.가문: 테오도시우스 왕조

.부모: 부) 플라비우스 테오도시우스, 모) 테르만티아

.배우자: 아일리아 플라킬라, 갈라자녀아르카디우스, 호노리우스, 갈라 플라키디아

.종교: 니케아 기독교

*로마 황제

.재위: 379년 – 395년

.전임: 발렌스, 발렌티니아누스 1세 / 후임: 아르카디우스, 호노리우스

로마 제국의 50대 황제이자, 테오도시우스 왕조의 시조다. 정식 이름은 플라비우스 테오도시우스. 테오도시우스 1세, 테오도시우스 대제로도 불린다. 이름 ‘테오도시우스’는 그리스어로 ‘하나님이 (ο Θεος), 준 (δώ) 사람’, 즉 “하나님이 내린 사람”이라는 뜻이다.

기독교를 로마 제국의 국교로 선포하고 이교도를 탄압한 것으로 가장 잘 알려져 있다. 대제라는 칭호를 얻은 것은 물론 기독교를 이용한 게 크게 작용하긴 하였으나 군사와 내정 모든 면에서 뛰어난 통치력을 발휘하고 처음부터 끝까지 적극적으로 자기 의사를 관철한 유능한 장군 황제였음은 분명하다. 통일 로마제국의 실질적 마지막 황제인 셈으로, 로마 제국은 테오도시우스 사후 이런 황제를 다시 가지려면 마르키아누스가 즉위할 때까지 기다려야만 했고 바로 그것이 제국의 쇠락을 가져온 여러 요인들 중 하나였다.

○ 생애 및 활동

– 생애 초기

테오도시우스는 히스파니아에서 같은 이름의 아버지 플라비우스 테오도시우스의 아들로 태어나 대대로 기독교 집안에서 자랐다.

아버지 플라비우스 테오도시우스는 당시 유능한 로마 제국의 장군으로 368년 브리타니아에서 일어난 야만족의 반란을 성공적으로 진압했다.

테오도시우스도 이때 아버지를 따라 복무하였고 이후 계속 로마군에 복무하다가 374년모에시아에서 로마군 지휘관으로 임명되었다.

그러나 같은 해 아버지가 궁정 내 음모로 불명예스럽게 처형당하자 공직에서 은퇴하여 히스파니아의 가문의 영지로 은퇴해 버렸다.

거기서 히스파니아 여자와 결혼하여 맏아들 아르카디우스를 낳았다.

– 황제 등극

378년 8월 9일, 동로마 제국의 발렌스가 아드리아노폴리스 전투에서 고트족에게 대참패를 당하고 전사한 직후 당시 서로마 황제이던 그라티아누스가 히스파니아에서 칩거하던 테오도시우스를 불러들여 발칸 반도를 맡겼다. 테오도시우스가 야만족을 상대로 승리를 거두어 군사적 성공을 거두자, 그라티아누스는 379년 1월 19일 그를 공동황제로 선포하고 다키아, 마케도니아 등의 속주를 포함한 제국의 동부지역을 통치하게 했다.

이후 그라티아누스가 제위 찬탈자인 마그누스 막시무스에게 패하여 죽고 발렌티니아누스 2세가 밀라노의 궁정에서 쫓겨오자 테오도시우스는 마지 못해 막시무스를 서방의 황제로 인정했으나 388년 발렌티니아누스 와 함께 막시무스를 제거하는 데 성공했다. 그러나 392년 발렌티니아누스가 의문의 죽음을 당하고 갈리아의 섭정이던 아르보가스트가 유게니우스를 새로운 서방 황제로 추대하자 테오도시우스는 이를 인정하지 않았다.

– 반란의 진압

유게니우스는 비록 기독교인이었지만 로마와 이탈리아에서의 자신의 입지 강화를 위해 전통적인 로마 종교에 대한 관용을 보여 지지를 끌어냈다. 테오도시우스는 유게니우스에 대한 전쟁을 준비하면서 황제 권력 쟁취 뿐 아니라 종교적 신앙의 문제라고 하였다. 그는 394년 당시 이미 로마화 되어있던 2만명의 고트족 병사들을 이끌고 유게니우스와 맞서기 위해 콘스탄티노폴리스를 출발했다. 당시 테오도시우스의 토벌군에는 서고트족 지도자 알라리크가 있었고 반달족 출신의 로마 군단장 스틸리코도 있었다.

양측은 9월 5일 프리기두스 강에서 처음 맞붙었다. 첫날 전투에는 테오도시우스의 군대가 패했으나 다음날 전세가 호전되어 테오도시우스는 승리할 수 있었다. 유게니우스는 처형당했고 아르보가스트는 도망다니다가 자살했다. 이로써 테오도시우스는 로마 제국의 유일한 황제로 제국의 동방과 서방 모두를 다스리게 되었다. 이 승리는 또한 비 기독교 신앙에 대한 완전한 단절을 의미한다. 이후 로마 제국에는 비기독교적인 진흥 정책이 사라졌다.

– 후계문제와 죽음

테오도시우스는 유게니우스와의 원정에서 과로 때문에 병에 걸렸고 후계문제를 마무리 지어야했다. 그는 밀라노에서 두 아들 아르카디우스를 제국 동부의 황제로, 호노리우스를 서부 지역의 황제로 임명하기로 하고 콘스탄티노폴리스에 있던 호노리우스를 밀라노로 불렀다. 호노리우스가 밀라노에 도착하자 테오도시우스의 건강이 잠시 회복되어가는 것처럼 보였으나 395년 1월 17일 테오도시우스는 48세를 일기로 죽음을 맞이했다. 임종의 자리에서 그는 총사령관 스틸리코에게 자신의 어린 두 아들을 부탁했다.

밀라노의 주교 암브로시우스는 테오도시우스의 장례를 치르고 시신은 정중하게 콘스탄티노폴리스로 옮겨져 콘스탄티우스 2세가 건축한 능묘에 안치되었다.

– 사후 로마제국의 최종 분할

테오도시우스의 사후 로마 제국은 그의 두 아들이 각각 서방황제, 동방황제로 분할 통치제를 계속해서 이어나갔으며 나중에 서방황제가 통치하는 서방지역이 오도아케르가 이끄는 게르만족에게 점령당함으로서 테오도시우스 1세 사후기점을 제국의 최종 분할로 명하고 있다.

– 평가

군사와 내치 그리고 외교에서 두루두루 업적을 보였다. 흔히 “3대제”로 불리는 콘스탄티누스 1세, 테오도시우스, 유스티니아누스 1세 중에서 가장 덜 알려진 인물이다. 그러나 두 황제보다 훨씬 더한 악조건에서 치세를 시작했고, 신하들에게 관대했다. 적어도 서민들과 주변 인물들에게는 그 어느 누구보다도 나은 황제였다.

물론 그가 서로마 제국 방면 야전군의 재편성과 재건은 끝내 해내지 못한 점, 그리고 그의 두 아들의 무능으로 로마제국이 영원히 분할과 서로마의 멸망은 아쉬움으로 남는다.

○ 고트족을 승인

아드리아노폴리스 전투 이후 고트족을 비롯한 야만족의 로마 제국으로의 침입은 더욱 거세어졌다. 훈족의 이동으로 발칸 반도로 밀려오는 고트족을 더 이상 막는 것이 불가능하다고 판단한 테오도시우스는 그들에게 도나우 강 남쪽에 영지를 주어서 받아들이기로 결단을 내렸다. 서고트족은 도나우 강의 하류의 트라키아 북부(오늘날의 불가리아)를, 동고트족은 도나우 강 중류의 판노니아의 동부를 정착지로 받았고 로마와 푀데라티를 맺었다.

이러한 고트족의 승인은 이후 로마 제국의 역사에서 중요한 역할을 차지하게 된다. 단기적으로는 로마 군단에 게르만족 병사들이 많이 들어와 로마군이 게르만화 되어 간 것이고, 장기적으로는 건실한 자영농민이 사라지고 농노로 바뀐 것이다. 역사적으로는 ‘평화적인 게르만화’로 불리지만 이러한 게르만족의 로마 영토의 진입으로 로마 제국의 붕괴가 가속화 되는 계기가 되었다.

○ 테오도시우스와 기독교

– 니케아 기독교의 국교화

379년경 테오도시우스가 통치하던 동방 제국내에서 니케아 신경을 옹호하는 그리스도인들과 아리우스주의자를 비롯한 다른 종파 사이에 적대 관계가 고조되면서 복잡한 상황에 놓이게 되었다. 테오도시우스 자신은 심한 병을 앓고 난 뒤 380년 세례를 받고 니케아 신경을 신봉했다. 그는 제국 내에서 신앙의 통일을 이루기 위해 열성적으로 노력했는데 380년 2월 27일 테오도시우스는 병에서 회복되자마자 교회 당국자들에게 아무런 자문도 구하지 않고 모든 시민들이 니케아 신경을 신봉해야 한다고 규정한 테오도시우스 칙령 (380년 2월 27일)을 발표했다.

테오도시우스 칙령은 기독교를 정식적으로 국화를 선포한 것으로 데살로니가에서 선포되었다 하여 ‘데살로니가 칙령’으로 부르기도 한다.

이 때부터 성부, 성자, 성령의 삼위일체설을 믿는 사람들만 보편적 기독교인 (가톨릭)으로 인정되었다. 가톨릭이라는 호칭이 문서에 등장한 것은 이 때가 처음이었다.

이듬해 열린 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회에서 주교 150명이 모여 아리우스파와 그 종파를 이단으로 확고히 했으며 콘스탄티노폴리스 교구는 향후 로마 교구와 버금가는 명예와 위신을 가진다고 발표하였다. 이 무렵 아리우스파 기독교도들은 모든 도시에서 집회를 금지당했고 정통 가톨릭교회로 개종하라는 명령이 내려졌다.

385년부터 테오도시우스는 동물을 제물로 바치는 제사를 더욱 엄격히 금지하였고, 391년 로마와 이집트에서 일체의 비기독교 의식을 금지하고 이듬해에는 공적이든 사적이든 모든 형태의 이교 숭배를 제국의 전역에서 불법으로 규정했다.

– 암브로시우스와의 대립

390년 그리스의 테살로니카에서 로마군 수비대장 한 명이 주민들과의 사소한 다툼 끝에 집단 폭행을 당하여 살해당한 사건이 일어났다. 당시 밀라노에 있던 테오도시우스는 이 소식을 듣고 격분하여 철저히 보복할 것을 명령했다. 이에 당시 밀라노의 주교이자 가장 영향력이 있었던 기독교 지도자인 암브로시우스는 테오도시우스의 명령에 반대하며 선처를 호소했지만 테오도시우스는 이를 무시하고 그대로 명령을 밀어붙임으로써 약 7,000명의 테살로니카 주민들이 대량 학살 당했다. 이에 암브로시우스는 이러한 보복 행위를 비난하며 황제에 대한 성체 배령 집전을 거부하였으며, 황제는 결국 자신의 명령이 잘못되었음을 시인하고 맨머리에 베옷을 입고 밀라노 대성당으로 가서 용서를 구했다. 부활절에서부터 성탄절까지 황제는 성당으로의 출입이 허가되지 않았고 성탄절이 되어서야 겨우 암브로시우스의 용서를 받고 성체 성사에 참여할 수 있었다.

이 사건은 현실의 최고권력자인 황제가 일개 교회의 성직자에게 굴복한 사건으로, 기독교 내에서 교권과 속권과의 첫 대립으로서, 이후 종교와 권력의 관계를 암시하는 사건이었다. 이후 이러한 추세는 강화되어 1077년에 카노사의 굴욕이 일어나는 계기가 된다.

참고 = 위키백과, 나무위키

크리스천라이프 편집부