1917년 6월 19일, 영국이 30세 이상의 여성에게 투표권 부여

1917년 6월 19일, 영국이 30세 이상의 여성에게 투표권을 부여했다.

에멀린 팽크허스트 (혼전성 골덴 [Goulden], Emmeline Pankhurst, 1858년 7월 15일 ~ 1928년 6월 14일)는 영국의 사회 운동가로 여성 참정권을 획득하기 위하여 투쟁하였다.

팽크허스트는 1903년 맨체스터에 ‘여성사회정치연맹 Women’s Social and Political Union (WSPU)’을 창설했다. 처음에는 팽크허스트의 세 딸 크리스타벨, 실비아, 아델라를 포함한 20명이 회원의 전부였다. ‘여성의 투표권’이라는 하나의 목표 아래 모인 이들은 팽크허스트가 ‘구세군 전략 Salvation Army Methods’이라고 부른 방법을 도입해, 북부 도시의 행사들을 돌며 길모퉁이와 공장 문 앞에서 연설했다.

공격적인 여성참정권 운동가라는 이미지를 바꾸기 위해 팽크허스트는 연맹 회원들에게 말쑥한 차림새를 권장했다. 회원들은 충성과 순수와 희망을 상징하는 자주색, 흰색, 초록색 옷을 입었다. 기록사진을 보면 그들은 깃털 모자를 쓰고 모피 칼라 옷을 입고 우아하게 행진하고 있다. 그러자 셀프리지 백화점과 리버티 백화점에서는 연맹을 상징하는 삼색 리본, 옷, 액세서리를 팔기 시작했다. 회원은 점점 늘어났고, 여성참정권 운동은 유행이 되었다.

여성사회정치연맹 회원들은 그들의 명분을 알리기 위해 창의적이고 뉴스거리가 되는 방법들을 고안했다. 런던 다우닝가에서 몸으로 알파벳을 만들기도 했다. 또한 코번트 가든에서 열린 잔 다르크 공연에 화려한 드레스를 입고 등장하여 조지 왕 맞은편에서 확성기를 꺼내 들고는 영국 여성들도 잔 다르크처럼 자유를 위해 투쟁하고 있다고 외쳤다. 그리고 하원의원들이 강변 테라스에서 차를 마시는 동안 배 위에 줄지어 서서 다음 시위를 광고하는 현수막을 들어 보인 다음 “장관님들은 특별 손님으로 모십니다”라고 적힌 두 번째 현수막을 꺼내 흔들었다.

전국여성참정권론자연합 National Union of Suffragettes의 밀리센트 포셋은 팽크허스트가 이끈 여성사회정치연맹이 열두 달 동안 다른 여성참정권론자들의 12년 업적보다 더 많은 것을 이뤄냈다고 말했다.

에멀린 팽크허스트의 말에 따르면, 여성에게는 “부당한 상황에 굴복하거나 들고일어나는 두 가지 선택권이 있다”고 했다. 팽크허스트는 후자였고, 전투적으로 싸워 여성참정권을 쟁취했다.

- 여성 선거권 (女性 選擧權)의 역사

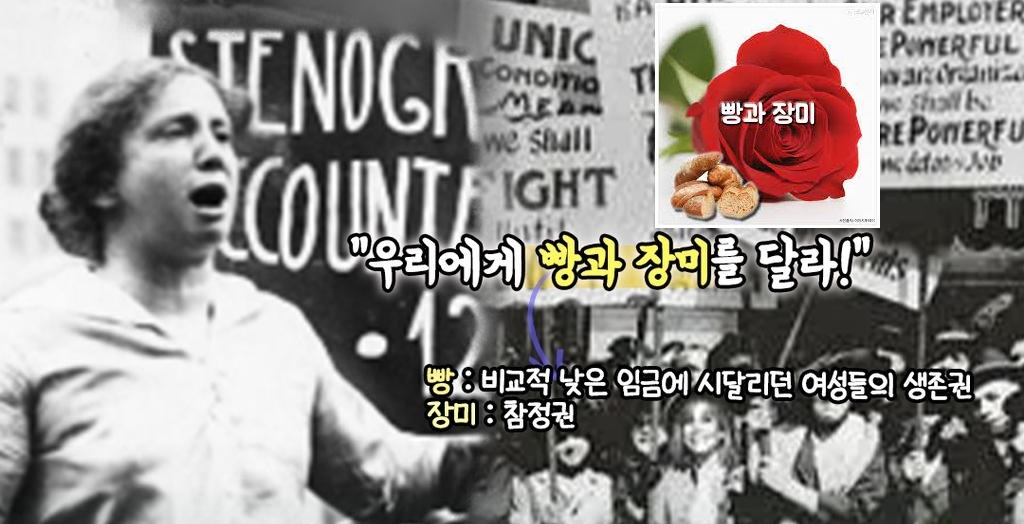

여성 선거권 (女性 選擧權)은 여성의 선거권을 말한다. 근대민주정치의 발전에 따라, 자신을 대변하는 대표를 뽑을 수 있는 선거권·대표로 입후보할 수 있는 피선거권의 범위가 확대되어 왔으나 여성은 남성에 비해 능력이 떨어지고 또 가정을 지키는 것이 그의 본분이며 여성의 이익은 남성에 의해 대변된다는 이유로 오랫동안 여성에게는 피선거권은 커녕 선거권조차 인정되지 않았다. 그래서 여성의 선거권 획득을 위한 운동이 격렬히 전개되어 왔다.

근대의 여성 선거권 운동은 프랑스 혁명 당시 니콜라 드 콩도르세와 올랭프 드 구주 등이 여성의 선거권을 주장하면서 시작되었다. 19세기 후반, 여러 나라에서 제한적으로 여성의 선거권이 허용되기 시작했다.

스웨덴의 경우, 자유 시대 (Frihetstiden, 1718 ~ 1771)의 영향으로 일부 여성에게 선거권이 주어졌다. 그밖에 코르시카 공화국 (1755), 핏케언 제도 (1833), 맨섬 (1881), 프랑스빌 (1889) 등에서도 여성에게 선거권을 부여했다. 하지만 이들 나라는 짧은 기간 동안만 존재했거나, 독립국은 아니었다.

1756년, 리디아 태프트는 식민지 북아메리카에서는 처음으로 합법적으로 투표에 참여했다. 영국령인 메사추세츠 식민지의 뉴잉글랜드 타운미팅에서 3건 이상의 표결에 참여했다. 뉴저지주에서는 재산을 가진 미혼 여성에 대해 1776년부터 1807년까지 선거권을 인정했다.

1792년 시에라리온의 선거에서는 집안의 가장은 선거에 참여할 수 있었으며, 그 중 1/3은 여성이었다. 핏케언 제도의 바운티 호의 반란 여성 후손들은 1838년 이후 투표에 참여할 수 있었으며, 오스트레일리아령인 노퍽 섬으로 이주한 후에도 선거권을 유지했다.

현재 존재하는 독립국 중에는 1893년 뉴질랜드에서 처음으로 투표권이 주어졌다. 당시 뉴질랜드는 영국의 자치령이었다. 제한없는 선거권이 여성에게 주어졌으나, 처음에는 피선거권이 주어지지 않았다. 영국의 보호령이던 쿡 제도도 1893년 뉴질랜드를 따라 여성에게 선거권이 주어졌다.

영국의 자치령이던 남오스트레일리아에서는 1894년 여성에게 선거권이 주어졌는데, 식민지 의회에 입후보할 수 있는 피선거권도 함께 주어졌다. 1901년 오스트레일리아가 독립하면서, 일부 주에서는 여성에게 선거권과 피선거권이 주어졌다. 오스트레일리아 의회는 1902년 모든 성인 여성에게 선거권을 부여하는 법안을 통과시켰다.최초로, 여성의 선거권과 피선거권을 동시에 도입했다. 1905년 총파업 이후 여러 개혁이 이루어졌고, 그 일환으로 1906년 여성에게 선거권과 피선거권을 부여했다. 여성이 의원으로 처음 선출된 것도 핀란드였다. 1907년 총선에서 19명의 여성의 핀란드 의회의 의원으로 선출되었다.

제1차 세계 대전 이전에 노르웨이 (1913)와 덴마크 (1915)에서도 여성에게 선거권이 주어졌다. 1차 대전이 끝날 무렵, 캐나다와 소비에트 러시아, 독일, 폴란드에서도 여성 선거권이 주어졌다. 1918년, 영국에서는 30세 이상의 여성에게 선거권이 주어졌다. 1919년에는 네덜란드, 1920년에는 미국 여성에게 선거권이 주어졌다. 터키에서는 1926년 선거권이 주어졌다. 1928년에, 영국에서는 남성과 마찬가지로 21세 이상의 여성에게 동등한 선거권이 부여되었다.

대한민국 (1948)과 조선민주주의인민공화국 (1946)은 해방 이후 실시된 첫 선거부터 여성에게 선거권이 주어졌다. 가장 최근에 선거권이 부여된 나라는 2015년 여성의 선거 참여를 허용한 사우디아라비아이다.

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부