서적소개

동물원의 탄생

니겔 로스펠스 / 지호 / 2003.8.30

이 책은 독일 하겐베크 동물원의 역사를 통해 과학, 오락, 교육과 ‘노아의 방주’ 역할을 수행하고 있는 현대 동물원의 기원과 동물원이 우리에게 무엇인지 이야기한다.

귀족들의 부와 명성을 알리기 위해 만들어졌던 미네저리에서 이국적인 동물들과 사람들의 새로움을 만나는 동물공원으로, 천적이라는 말이 무색하게 만드는 서커스에서 종의 보존을 위해 노력하는 현대 동물원까지의 역사를 통해 ‘동물들’과 자신과 다르게 생긴 ‘사람들’을 본다는 것이 어떤 의미가 있는지를 고찰한다.

○ 목차

동물원의 문을 열면서

1.동물원, 그 서글픈 탄생

2.빨간 피터의 고백

3.사람들을 전시하다

4.동물들의 낙원

동물들이 말할 때

옮기고 나서

참고 문헌

찾아 보기

○ 저자소개 : 니겔 로스펠스

하버드 대학교에서 역사학 박사학위를 받았고 현재 미국 밀워키 주 위스콘신 대학교 에디슨 연구소 연구소장으로 재직중이다.

1995년부터 밀워키 동물원의 자문을 맡았으며 그 지역 야생사슴 보호 프로젝트를 진행하고 있다.

엮고 지은책으로 <동물을 대신해서 Representing Animals>가 있다.

– 역자: 이한중

연세대학교 경영학과를 졸업했으며 전문번역가로 활동하고 있다.

옮긴 책으로는 『나는 왜 쓰는가』, 『위건 부두로 가는 길』, 『울지 않는 늑대』, 『인간 없는 세상』, 『온 삶을 먹다』, 『글쓰기 생각쓰기』 등이 있다.

○ 책 속으로

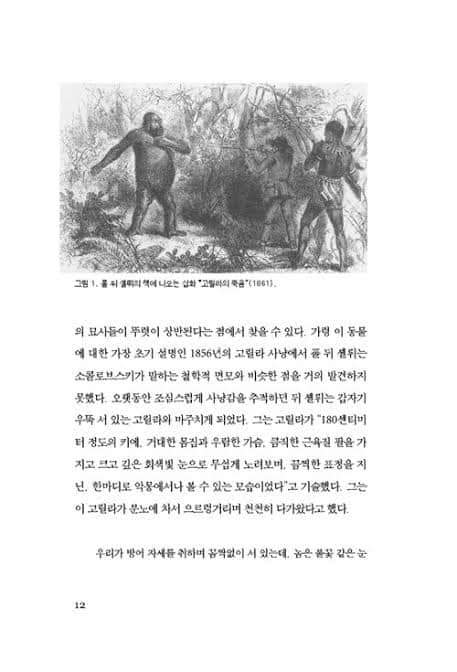

칼 하겐베크 회사에 대한 이야기 가운데 가장 뛰어난 것 중 하나는, 이 책에서 계속 언급하게 될 프란츠 카프카의 <학술원에 드리는 보고>라는 글이다.

이 단편소설에서 카프카는 ‘문명화된 유인원”의 목소리를 통해서 감금과 자유와 예술이라는 주제를 탐색하고 있다.

이야기는 “빨간 피터”라는 원숭이가 과학 학술원 회원들에게 하는 연설 형식으로 쓰여졌다.

학회는 그에게 예전에 원숭이로 살았던 생활에 대해 이야기해 달라고 요청했지만 빨간 피터는 그것은 한마디로 불가능하다고 주장한다.

비록 그가 문명인들 사이에서 그 일원으로 지낸 것이 몇 년 밖에 되지 않지만, 예전의 생활에서부터 너무나 많이 진보해왔기 때문에 지난 시절의 기억이 거의 사라져버렸다는 것이다.

빨간 피터는 이렇게 단정한다.

“만일 여러분도 유인원으로서 비슷한 경험이 있었다고 하더라도, 그 경험이 제 삶에서처럼 많이 잊혀지지 않았을 겁니다.” — p.80

○ 출판사 서평

오슬로 대학의 박노자 교수는 동물원은 봉건시대 군주 · 귀족들의 과시적 사치의 전통을 이어받은 제국주의적 ‘과학성’의 상징으로서 존재하는 것이라고 표현했다. ‘현대 동물원의 아버지’로 불리는 칼 하겐베크가 제국주의 시대의 독일인이라는 사실은 우연이 아니다. 그는 독일 학계로부터 전폭적인 지지를 얻어 그린란드 · 태평양군도 등의 원주민들을 전시할 수 있었고 그 원주민들은 독일의 인종주의와 식민지정책을 정당화하는 과학적인 도구로 이용되었다. 동물원은 일반인 관람객으로 하여금 이국적 동물들의 포획 · 운송 · 사육을 가능케 한 제국주의와 이국적인 동물의 포획의 배경인 식민지 지배를 당연시하게 만드는 것을 의미했다. 물론 하겐베크의 의도는 식민지정책에 일조하는 것이라기보다는 돈이었다.

부모들이 아이를 거의 의무적이다시피 데려가는 동물원이 제국의 힘을 의미했던 19세기와는 다르고 철조망도 사라졌지만, 우리 인간은 여전히 해자를 통해 분리된 거리만큼 ‘과학적인 동물’인 자신과 유희의 대상인 동물들과의 거리 두기에 즐거움을 느끼고 있는 것은 아닌가. 『The others – They made us human』이라는 동물에 대한 인간의 시선을 다룬 책이 있다. 그들로 인해 우리가 인간일 수 있음을 인정해야 하지 않는가. 환경운동연합의 하호 회원들이 발간한 『슬픈 동물원』이라는 책자는 대한민국 동물원의 현주소를 보여준다. 차라리 동물병원이라고 부르는 것이 적당할 우리 동물원 앞에서 이제는 생태동물원과 인간의 시선을 이야기 할 때가 되었다.

– 동물원은 우리에게 무엇인가

이 책은 프란츠 카프카의 『빨간 피터의 고백』으로, 철창 우리를 걷어낸 하겐베크 동물원의 역사를 통해 과학, 오락, 교육과 “노아의 방주” 역할을 수행하고 있는 현대 동물원의 기원과 동물원이 우리에게 무엇인지 이야기한다. 귀족들의 부와 명성을 알리기 위해 만들어졌던 미네저리에서 이국적인 동물들과 사람들의 새로움을 만나는 동물공원으로, 천적이라는 말이 무색하게 만드는 서커스에서 종의 보존을 위해 노력하는 현대 동물원까지의 역사를 통해 ‘동물들’과 자신과 다르게 생긴 ‘사람들’을 본다는 것이 어떤 의미가 있는지를 고찰한다. 우리는 이 과정을 통해 사람을 전시한다는 발상과 새끼 코끼리 한 마리를 잡기 위해 무리를 몰살시키는 수치스런 역사까지 만나게 된다. 아기코끼리 점보는 그런 과정을 거쳐 아이들의 영웅이 되었고 우리는 그런 동물들을 동물원에서 웃으며 만난다.

우리는 기초적인 수준에서 동물원이 동물이 아닌 사람을 위한 공간이라는 것을 안다. 하지만 잘 꾸며놓은 몇몇 동물원에 가 보면, 우리는 근본적이면서도 압도적인 인간적 속성을 감추기 위해 설계된 환경에 빠지고 만다. 현대 동물원 전시의 이면에는 상당한 재정 문제가 있고, 동물들이 보다 자연적인 환경 속에서 지낼 수 있도록 장려하는 울타리에는 분명히 교육적인 가치가 있다. 하지만 이렇게 전시하는 가장 근본적인 동기는 이론의 여지없이 미학적인 것이다. 동물원은 인간의 보는 즐거움을 위한 곳이다.

제인 구달 박사는 사랑과 동정심으로 동물의 보호를 주장하는 동물 보호론자들과는 달리 현실적인 이유로 동물에 대해 이야기한다. 질병 같은 인간의 문제 해결을 위해서는 유인원들을 알아야 하고 지구상에서 그들과 공존할 수 있는 방법을 찾아야 한다고 주장한다. 우리는 이미 ‘인간만의 동물원’, ‘인간만을 위한 동물원’에 대해 비판할 기회를 잃었다. 현대 동물원은 더 이상 원 서식지에서 생존해 나갈 수 없는 종들을 위한 ‘노아의 방주’ 역할을 할 수밖에 없는 장소가 되었다. 현대 동물원은 생태동물원으로서의 탈바꿈에 모두 집중하고 있다. 문제는 동물원들이 동물들을 위한 곳이어야 한다는 기본적인 사고에 있다. 이 책은 생태동물원으로 그 모습을 바꾸어나가고 있는 현대동물원들에게 아스팔트 바닥을 흙으로 바꾸는 것만으로, 쇠창살을 걷어내고 해자를 두르는 것만으로는 진정 동물과 인간의 공존을 위한 동물원이 될 수 없음을 역설하고 있다.

크리스천라이프 편집부