시드니인문학교실, 9월 모임 실시 … 리드컴 수요모임은 올해 종강

린필드 목요모임 9월 7일과 21일 모임 가져, 다음모임은 10월 5일 ‘이탈리아의 역사·예술과 인문학’ 주제로

2차 인문학여행 점검모임은 이집트 식당에서 [9월 21일 강연 전문 포함]

리드컴과 린필드에서 모임을 갖는 시드니인문학교실 (The Humanitas Class For the Korean Community in Sydney)은 9월 모임을 실시했다. 리드컴 수요모임은 10월 2차 인문학여행 관계로 올해는 종강했다.

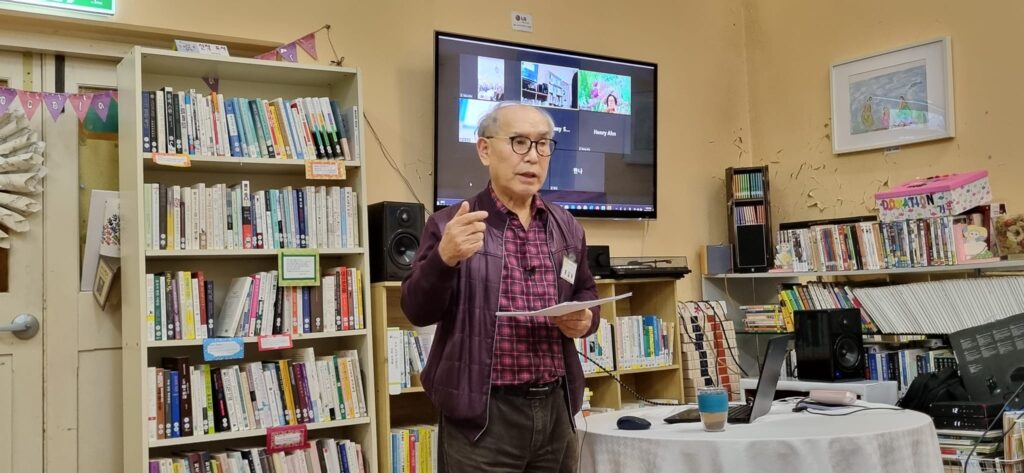

린필드 목요모임은 지난 9월 7일과 21일 LKS한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Highway, Lindfield)에서 홍길복 목사 (호주연합교회와 해외한인장로교회 은퇴목사)와 최영준 교수 (EGST 대표, 북사대 Ph.D)를 강사로 모임을 실시했다.

지난 9월 7일 (목, 오후 7시) 린필드 모임 강사로 선 홍길복 목사 (호주연합교회와 해외한인장로교회 은퇴목사)는 ‘나의 철학 만들기, 혹은 나의 철학 고치기’란 주제로 강연하며 서두에 “‘음수사원’(飮水思源)이란 말이 있습니다. ‘물을 미실 때는 그 원천을 생각하라’ ‘어딘가 샘이 있기에 지금 여기에서 물을 마시고 있다는 사실을 기억해야한다’는 뜻입니다. 비슷한 말로 과일을 먹을 때는 그 나무 또한 기억해야 한다는 말로 ‘락기실자사기수’(落其實者思其樹)라는 고사성어도 알고 있습니다. 오늘은 어느날 갑자기 온 것이 아니라 깊고 긴 뿌리를 지니고 있습니다. 지금 우리 개인과 우리 공동체가 이런 생각, 저런 판단, 이러한 삶을 살아가는 데는 모두 다 긴 역사적 뿌리가 있습니다. 여기에는 동양적 전통과 더불어 구체적으로는 우리의 민족적 물줄기가 자리하고 있습니다. 물론 서양의 역사적 기원 역시 크게 한 자리를 차지하고 있는 것도 사실입니다.”라며 철학 발생의 배경을 살폈다.

이어 철학의 출발점은 “첫째로 경이, 놀람, 이상하게 생각함, 호기심입니다. 둘째는 의심, 질문, 그리고 생각함입니다. 셋째는 여유, 안정, 한가함, 그리고 느리게 사는 삶 같은 것들입니다.”라며 철학의 개념 언급 후, 철학의 영역으로 “첫째는 존재론 (存在論, Ontology)이고, 둘째는 가치론 (價値論, Axiology, The Theory of value)이고, 셋째는 인식론 (認識論, Epistemology)”에 대해 나눴다.

이어 9월 21일 강사로 선 최영준 교수 (EGST 대표, 북사대 Ph.D)는 ‘공맹사상과 노장사상 이해’란 제목으로 강연하며 서두에 “동양철학이라고 하면 일반적으로 중국철학을 말한다 해도 과언이 아니다. 왜냐하면 서양철학이 헬라 아테네를 중심으로 이루어진 것으로 여긴다면 동양의 철학의 중심을 중국으로 보기 때문이다. 특별히 중국철학을 기원전 600년대부터 시작된 춘추전국시대의 제자백가로서 공맹사상, 노장사상을 일컫는다. ‘동양 철학 (東洋哲學)은 인도, 이슬람, 중국, 일본, 한국 등 아시아의 철학이다. 한국에서는 동양철학이란 말은 대체로 중국과 인도를 포괄하는 단어로 사용되고 있다. 유학, 노장철학, 불교 등이 강한 영향력을 가지고 있으며 약 BC 5세기 전후로부터 여러 학파를 통해 계승되어 왔다. 주로 다루게 되는 주제로는 윤리학, 우주론, 인식론 등이 있다.’ 이번 인문학교실에서는 공맹사상孔孟思想과 노장사상老莊思想을 간단이라도 이해하므로 기독교 시각에서 바라보는 선교학적 의미를 살펴보려고 한다.”라고 했다.

이어 ‘동양철학 東洋哲學이란?’, ‘공맹사상 孔孟思想과 노장사상 老莊思想’, ‘제자백가 諸子百家의 사상가들’, ‘기독교 세계관과 도교세계관의 비교’ 순으로 살핀 후 강연을 마무리하며 “우리가 중국사상을 이해하기 위해서는 중국 세계관의 근본적인 전제를 알아야 한다. 그러므로 중국전통에서 유래한 특수한 어휘를 전적으로 그 자체의 우주론적 맥락에서 유래한 유대 기독교적 개념이나 어휘와 비교하는 것은 잘못이다. 기독교적 세계관의 근본적인 전제는 우주는 그 자신의 피조물과는 완전히 독립해 있는 신에 의해 창조된 것이라는 것이다. 신의 존재, 인간의 존재에 대한 기독교적 이해는 창세기 우주관의 기본 전제를 떠나서는 이해될 수 없다. 더 나아가서 기독교 사고방식과 삶의 방식은 모두 창세기 우주관에 의해 결정된다. 창세기의 우주관에서 발견되는 기본적인 전제는 창조주와 피조물이 존재한다는 것이다. 우주는 창조주에 의해 피조되었고, 통치된다. 이러한 사고방식이나 세계관은 기독교 전통의 윤리적 체계나 서구문화 일반 안에서 중대한 역할을 하고 있다. 세계관은 사고방식의 반영이며, 사고방식은 어떤 우주관에 의해 형성된다. 창조주 피조물 사이의 본질적 구별을 야기한 기독교 우주관의 기본 전제는 원죄와 죄책이라는 두 개념 사이의 갈등을 불가피하게 한다. 그리하여 이러한 이 중성을 극복하기 위해서는 예수 그리스도를 통한 화해, 사죄, 구원, 구속의 성취가 필요한 것이다. 우주관이나 세계관은 문화의 근본적인 전제이다. 다른 문화를 이해한다는 것은 우리가 그 문화의 세계관의 근본 전제를 알게 되었다는 것을 뜻한다. 그 문화나 종교의 우주관이나 세계관은 일부가 아니라 전구조를 이해하는 것이 매우 중요하다. 이러한 목적을 달성하기 위해서는 우리 자신의 것보다 다른 종교나 문화, 사상, 세계관의 숨은 차원이나 가려진 의미를 찾아보는 것은 기독교 선교학적 차원에서 매우 중요하고 필수과제라 여긴다.”라며 강연을 마쳤다.

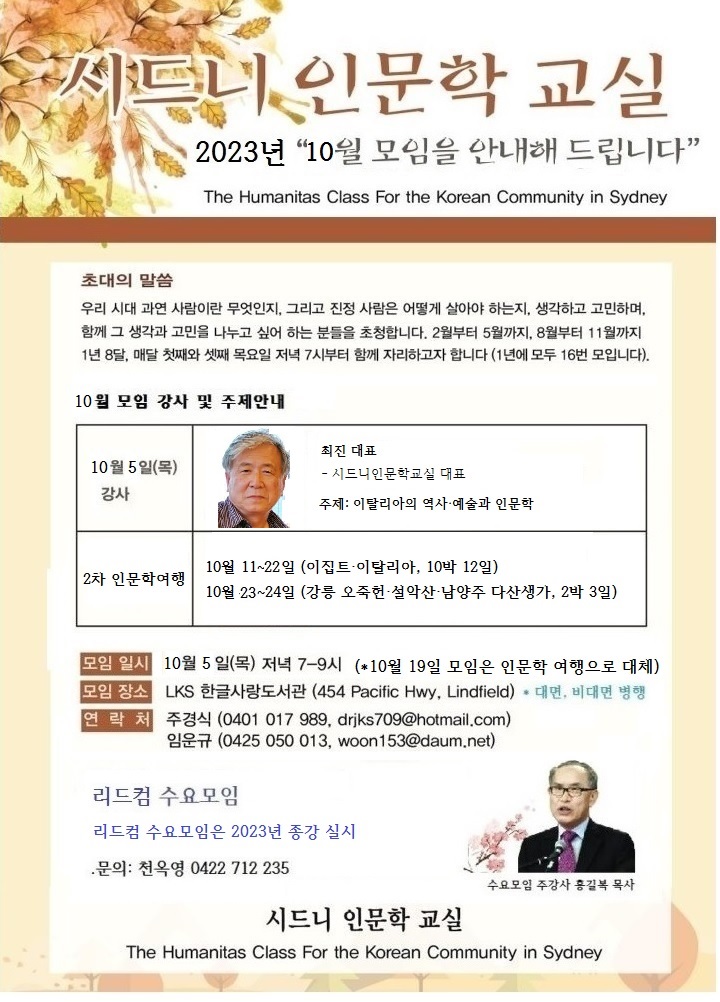

시드니인문학교실은 “우리 시대 과연 사람이란 무엇인지, 그리고 진정 사람은 어떻게 살아야 하는지, 생각하고 고민하며, 함께 그 생각과 고민을 나누고 싶어 하는 분들을 초청합니다.

현재 린필드에서는 목요일 (1, 3주 목요일 오후 7시)에, 리드컴에서는 수요일 (2, 4주 수요일 오전 10시)에 모임을 합니다”라고 취지를 밝히며 초청했다.

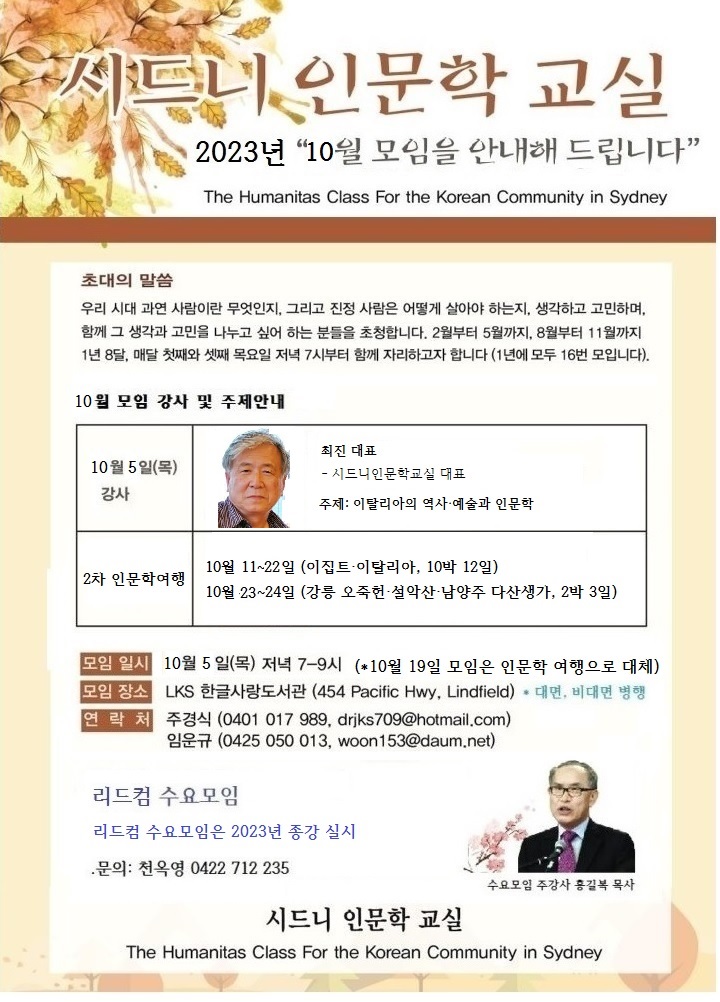

다음 10월 린필드 목요모임은 10월 5일 (목) 오후 7시 린필드한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Hwy, Lindfield)에서 최진 대표를 강사로 ‘이탈리아의 역사·예술과 인문학’이란 주제로 대면과 비대면 병행해 모임을 갖는다.

10월 19일 모임은 2차 인문학여행을 떠나는 관계로 모임이 없다.

한편 시드니인문학교실 2차인문학여행단은 오는 9월 24일 오후 5시 이집트식당에서 최종점검모임을 실시한다.

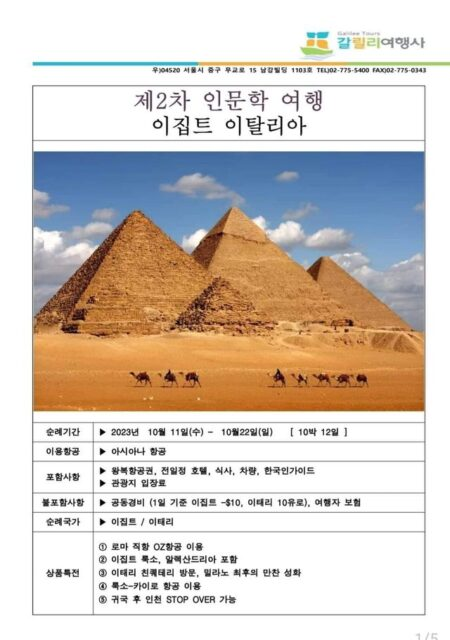

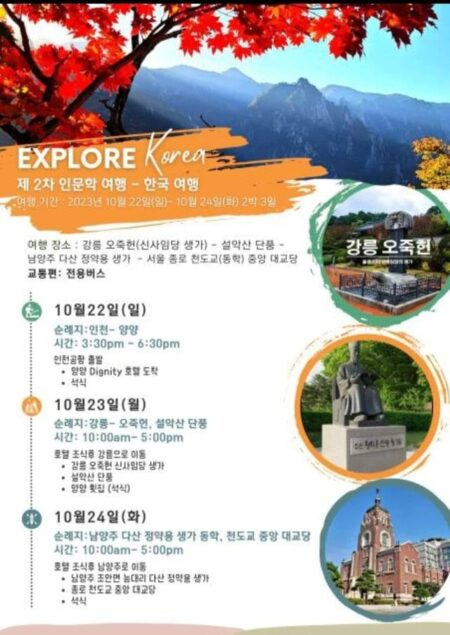

2차인문학여행은 10월 11~22일 (이집트·이탈리아, 10박 12일), 10월 23일~24일 (강릉 오죽헌·설악산·남양주 다산생가, 2박 3일) 간 진행한다.

시드니인문학교실 10월 모임 안내

– 린필드 목요모임 (1, 3주 목요일) 오후 7~9시

.일시: 10월 5일(목) 강사: 최진 대표 (시드니인문학교실), 이탈리아의 역사·예술과 인문학

10월 19일 모임은 2차인문학여행으로 대신합니다.

.장소: 린필드한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Hwy, Lindfield)

(대면과 비대면 병행해 모임)

.문의: 주경식 (0401 017 989, [email protected]) / 임운규 (0425 050 013, [email protected])

– 리드컴 수요모임 (2, 4주 수요일)은 2023년 종강

리드컴 수요모임은 2023년 종강을 실시했습니다. 2024년 개강합니다.

시드니인문학교실 9월 21일 강연 전문

동양철학과 기독교

목차

들어가는 말

1. 동양철학 東洋哲學이란?

2. 공맹사상 孔孟思想과 노장사상 老莊思想

3. 제자백가 諸子百家의 사상가들

4. 기독교 세계관과 도교세계관의 비교

나가는 말

들어가는 말

동양철학이라고 하면 일반적으로 중국철학을 말한다 해도 과언이 아니다.

왜냐하면 서양철학이 헬라 아테네를 중심으로 이루어진 것으로 여긴다면 동양의 철학의 중심을 중국으로 보기 때문이다. 특별히 중국철학을 기원전 600년대부터 시작된 춘추전국시대의 제자백가로서 공맹사상, 노장사상을 일컫는다.

“동양 철학 (東洋哲學)은 인도, 이슬람, 중국, 일본, 한국 등 아시아의 철학이다. 한국에서는 동양철학이란 말은 대체로 중국과 인도를 포괄하는 단어로 사용되고 있다. 유학, 노장철학, 불교 등이 강한 영향력을 가지고 있으며 약 BC 5세기 전후로부터 여러 학파를 통해 계승되어 왔다. 주로 다루게 되는 주제로는 윤리학, 우주론, 인식론 등이 있다.” (*주2, 위키백과: 동양철학)

이번 인문학교실에서는 공맹사상孔孟思想과 노장사상老莊思想을 간단이라도 이해하므로 기독교 시각에서 바라보는 선교학적 의미를 살펴보려고 한다.

우선 공맹사상을 한마디로 정의한다면 인본주의人本主義이다. 인간의 삶의 도리를 논하는 것으로 가공된 논리論理이다.

다음으로 노장사상을 한마디로 정의하라면 자연주의自然主義이다. 있는 그대로 물 흐르듯 삶을 받아 드리라는 철학哲學이다.

공맹이든 노장이든 인간의 한계를 드러내는 휴머니즘 HUMANISM에 불과하다고 말하고 싶다. 철학의 논리가 그러하듯 가공할 만한 예측과 뻔한 결과로 그럴듯하게 장식하는 예술이 아닌가 싶다.

이에 비해 성경은 창조설명서요 인간설명서이다.

이 세상에는 두 가지의 지식이 존재한다. 하나는 하나님에 관한 지식이요, 다른 하나는 인간에 대한 지식이다. (*주3, 칼빈의 기독교강요 1-1-1 4 고려대학교 한국어사전)

창조주 하나님이 계시해 주신 지식으로 비로소 인간이 누구인지 알게 된다. 결국 하나님에 관한 지식을 모르면 인간에 관한 지식도 모른다는 논리이다.

일찍이 수많은 철학자들, 수학자들은 만물의 생성과 인간의 근원을 살펴 찾고 찾았지만 이렇다할만한 결론에 도달하지 못하고, 그저 자연으로 돌아가는 길 밖에 찾지 못했다. 그래서 자연주의자들이 되었다.

중국의 토속종교土生土長가 있다. 그것을 도교道教라고 말한다. 기원전 600년대 춘추전국시대 노자老子에 의해서 시작된 도학道學이 도교道教로 발전하게 된다. 그 뒤를 이어 장자莊子가 집대성하여 중국철학, 중국의 토속종교의 뿌리가 된다.

여전히 가공하지 않은 자연으로 돌아가자는 자연주의를 내세워 물아일체物我一體의 세계, 자연이 근원이라고 여기는 NATURAL을 추구하고 있다.

그렇다면 공맹사상孔孟之道은 550년대 태어난 공자에 의해서 인간의 도리를 찾아 가공된 논리 속으로 들어간다. 인의예지신仁義禮智信이 중심이 된 경학經學이다. 상당히 실리를 추구하며 명분을 찾아 삶에 대처하는 처세술處世術이라고 해도될 만큼 대의명분大義名分과 실사구시實事求是에 영향을 적지 않게 주었다. 우리는 성리학性理學, 유학儒學이라는 단어를 많이 들어 보았을 것이다. 조선의 선비사상儒生思想이라면 성리학性理學 혹은 유학儒學이라고 말한다.

이기설理氣說과 심성론心性論에 입각하여 격물치지格物致知를 중시하는 실천實踐 도덕道德과 인격人格과 학문學問의 성취를 역설逆說 하였다. (*주4, 고려대학교 한국어사전)

여기서 선비儒生, 書生라는 것은 철학자라는 의미이며 당대에 선지자와 같은 역할을 하는 자를 일컫는다.

그렇다면 지금 이 시대에 선비 儒生, 書生, 士人는 누구인가?

1. 동양철학東洋哲學이란?

동양철학은 중국, 한국, 일본, 인도 등 아시아의 철학이라는 별명을 가진다. 중국과 인도처럼 거대한 대륙성 기질도 있을 것이다.

동양철학은 서양의 철학과 사유방식의 사뭇 다른 면이 있다.

서양에서는 ‘실체’ (Substance) 개념을 중심으로 존재론을 전개한데 비하여, 중국에서는 ‘상관성’ (CorrelaLon) 개념을 중심으로 세계를 설명해 왔다. (*주5, 김교빈외 13인, 「동양철학은 물질문명의 대안인가」, 서울: 웅진출판주식회사, 1998.)

서양인들은 사물을 보면 ‘그것은 무엇인가?’하고 묻는다. 그에 비하여 중국인들은 ‘그것은 다른 것들과 어떤 관련을 가지며, 나와는 어떤 연관성이 있는가?’ 하고 묻는다. 예를 들어 어떤 사람이 감기에 걸렸다고 하자. 서양의학에서는 그 현상 (감기)을 일으킨 실체에 관심을 두고 가령 그 본질을 ‘바이러스균’으로 파악하고 그에 대처할 항생제를 줄 것이다. 그러나 한의학에서는 설사 외부의 나쁜 기에 감염되어 병이 났다 하더라도 그와 맞선 나의 원기가 균형있게 작용을 하지 못했기 때문에 감기라는 현상이 나왔다고 보고 원기를 북돋을 약을 줄 것이다. 동양에서 보자면 모든 사물은 상생이나 상극의 어떤 관련성의 그물망 속에 있다. 결국 서양의 전통적인 세계관은 ‘원자론’으로 정형화되었고, 중국의 세계관은 ‘음양 오행론’으로 귀결되었다. 서양인이 질점을 중심으로 사물의 실체를 파악하고자 하는데 비하여, 중국인은 타자들과의 관련성에 주안점을 두어 그 사물을 이해한다. 그렇다면 동양철학의 특징을 몇 가지로 살펴보고자 한다.

첫째로, 그것은 사고체계가 분석체계가 아니라 통합체계라는 것이다.

사물을 보아도 통합적으로 본다.

나 보다는 우리라는 개념이 우선이다.

아름답다는 개념도 조화로운 면이 있을 때 이르는 말이다.

따지고 보면 우리라는 틀 안에 내가 있고, 사물이 존재한다고 믿는다.

둘째로, 다른 개체를 의식하고 개방적이면서 폐쇄적인 의식체계가 있다.

자기 혼자만의 세계가 아니라 무엇인가 나보다 더 큰 존재가 있을 것이고, 다른 개체를 의식하며 잘 모르지만 겸손히 사물의 원리를 받아드리는 개방성이 있다. 하지만 여전히 외부세계에 대하여 경계하는 폐쇄적인 사고를 가지고 있다. 출생과 출세와 사망과 같은 일이 있을 때 동네가 함께 축하하고, 함께 슬퍼하며 동고동락同苦同樂의 희노애락喜怒哀樂이 있는 것이 특징이다.

어찌보면 당연한 것인데 내 일이 아닌데도 함께라는 공동체 의식이 있어 상당히 다른 개체에 대한 의식으로 둘러 쌓여 있음을 알게 된다.

특별히 체면를 중시하는 의식체계가 삶에 중심에 자리잡고 있다.

셋째로, 은근이라고 말할 수 있는 자기를 잘 드러내지 않는 문화체계가 있다.

직설적이지 않고 우회적으로 말하거나 표현상 반어적인 성격이 있다.

표면적으로 노골적으로 나타내는 것을 수치로 알거나 천박하게 여기기도 한다. 은근히 알듯 모르듯 표현하는 문화를 가지고 있다.

상대방이 쉽게 알아차릴 수 없는 이럴 수도 있고 아닐 수도 있는 양면의 칼과 같은 철학논리가 존재한다.

표현하지 않으면 상대방의 의사를 잘 알아차릴 수 없다. 혹은 오해를 불러일으키는 사례도 무척 많다.

그러니 은근이라는 민족성 혹은 철학형태가 동양의 문화와 사고체계를 형성한다. 그렇다면 동양철학이 가지고 있는 사고체계, 의식체계, 문화체계를 아는 것이 앞으로 중국철학을 이해하는 길잡이가 될 것이다.

2. 공맹사상孔孟思想과 노장사상老莊思想

위의 두 사상은 중국철학의 골자이다. 공맹과 노장을 모르면 중국을 모른다고 해도 과언이 아니다.

중국의 소크라테스, 플라톤과 같은 공자와 노자는 중국철학의 근간을 이룬 다. 중국 저변에 흐르고 있는 사상체계를 이루는 유가儒家와 도가道家는 중국의 얼굴이다.

우선 도교의 창시자인 노자사상老子之道에 대해 논하고자 한다.

도덕경1장1절에 도가도 비상도 명가명 비상명 道可道 非常道 名可名 非常名은 “도라 할 수 있는 도는 영원한 도가 아니다. 이름이라 할 수 있는 이름은 영원한 이름이 아니다.” 그 도는 물체도 없고 보이지 않는다. 그러나 존재한다. 자연을 이르는 말이다. 자연으로 돌아가라는 말이다.

BACK TO THE NATURE 곧 자연이 만물의 근원이요, 자연이 신이다.

물체인 인간이 도를 닦으면 신이 될 수 있다. 그것이 신선神仙이다.

물아일체物我一體를 주창하는 도가의 철학은 중국 저변에 깔려있는 생활철학이다.

도교의 세계관을 이루는 네 가지 주제

1) 세계世界의 기원: 도생기화道生氣化

도교에서는 우주 천체天體와 인간사회의 시작을 천체연화天體演化 (*주6, 발전, 변화, 진화하다 <주로 자연계의 변화를 가리킨다.>) 운동의 결과이며 그리고 이런 일은 일정한 시간과 공간에서 진행된 것이라고 본다. 도교에서는 우주 생성에 대한 다섯 가지 설이 있다.

첫째로, 우주 천체의 기원을 기氣로 보는 이론

사람은 기중에 있고, 기는 사람 중에 있으며, 천지부터 만물까지 “기”가 없이 살아갈 수 있는 것이 없다. “기氣”가 천天, 지地 인仁과 만물생성의 근원이다.

둘째로, 우주 천체의 기원을 혼돈混沌이라 보는 이론

혼돈은 그 자체의 속성이 없으며, 태무太無와 합해지거나 대도大道와 동심同心되거나 자연과 동성일체同性一體하거나 시간적인 선후가 없거나 자기의 형태를 가지고 있지 않거나 한다. 이런 상태를 혼돈이라 한다.

셋째로, 우주 천체의 기원을 태극太極이라 보는 이론

태극太極은 유가儒家의 역전易傳 (*주7, 역전易傳은 태극太極을 우주의 근원으로 보고 여기에서 세계의 전부, 즉 공간, 시간, 물질 <천지天地, 사시四時, 팔괘八卦> 등이 발생한다고 한다.)이다. 태극은 우주 천체 진화의 근원이며, 온 우주의 생성운동의 시작이고, 우주 천체기원의 중요한 내용중 하나이다. 천체의 진화과정을 정리하면 태극太極 – 음양陰陽 – 오행五行 – 만물萬物의 순서가 된다. (*주8, 趙芃 『道教自然觀研究』,21-24.)

넷째로, 우주 천체의 기원을 노군老君이라 보는 이론

도교는 태상노군太上老君 (*주9, 노자를 높여 부르는 용어이다. 도교에서는 교주로 받들고 《삼청존신三清尊神》가운데 《도덕천존道德天尊》으로 높인다.) 또는 원시천존元始天尊에게 창세주創世主라는 존영尊榮을 주고 태상노군이 도기道氣을 움직여 천지天地, 천제天帝가 사는 천정天庭, 선경仙境, 지옥地獄 등 천지만물天地萬物을 낳았다고 높이고 있다. 이것은 도교의 창세설의 선명한 특징이다. (*주10, 文史知識編輯部,『道教與傳統文化』 北京:中華書局,2016,297.)

다섯째로, 우주 천체의 기원을 허무虛無로 보는 이론

허무虛無 (*주11, 허무에서 생성되는 원리: 천지 사이는 송풍기처럼 비어있는 공간에서 바람이 생기어 나오듯이, 그 움직임이 멈추지 않는다면 아무것도 없는 공간에서 바람이 생기어 나오듯이 쉬지 않고 공기가 생겨났다는 뜻으로 허무虛無한 공간에서 자연自然, 즉 본연本然이나 규율規律이 생겼다는 이야기다.)에서 시작하여 천천히 본연의 대도大道, 일기一氣, 음양陰陽, 천지天地, 만물萬物 등의 우주만물계가 형성되었다고 한다. 이런 이론들은 비교적 추상적인 면이 강한 이론과 직관적直觀的이고 신화화神話化적인 이론理論들이다.

2) 세계중의 존재자 : 천天, 지地, 인人, 귀鬼, 신선神仙

첫째는, 천지인天地人으로 일반적으로 삼재三才라고 부른다.

천지는 혼동일기混沌一氣의 변화로 인하여 생긴것이다. 생긴 것 중에서 인간은 우주 가운데 위치하고 가장 존귀하다. 도교에서는 천지인을 우주세계 의 세 가지 기본 요소라고 한다.

둘째는, 귀鬼로 사람은 태어나고 반드시 죽는다.

역전易傳은 태극太極을 우주의 근원으로 보고 여기에서 세계의 전부, 즉 공간, 시간, 물질 (천지 天地, 사시四時, 팔괘八卦) 등이 발생한다고 한다. 趙芃 『道教自然觀研究』,21-24. 9 노자를 높여 부르는 용어이다. 도교에서는 교주로 받들고 《삼청존신三清尊神》가운데 《도덕천존 道德天尊》으로 높인다. 文史知識編輯部, 『道教與傳統文化』 北京:中華書局,2016,297. 11 허무에서 생성되는 원리: 천지 사이는 송풍기처럼 비어있는 공간에서 바람이 생기어 나오듯이, 그 움직임이 멈추지 않는다면 아무것도 없는 공간에서 바람이 생기어 나오듯이 쉬지 않고 공기가 생겨났다는 뜻으로 허무虛無한 공간에서 자연自然, 즉 본연本然이나 규율規律이 생겼다는 이야기다.

고대인의 생각에는 죽은 사람을 귀신鬼神이라고 부른다. 사람은 음양陰陽이 합하여 이루어졌다고 하며, 사람이 죽은 후에는 순수한 음陰의 신체가 된다고 한다. 이를 귀신鬼神이라 한다. 도교도는 죽은 후에 귀신이 되지 않기 위해서 득도得道하여 선仙이 되어 이런 자연적인 숙명에 저항하여야 한다. (*주12, 程樂松,“鬼之仙途:道教視閾中的觀念演進“,「世界宗教研究」 2017年1期,116.)

셋째는, 신선神仙으로 선仙의 기본개념은 위에서 말한 것처럼 죽지 않고 오래 사는 것을 말한다. 도교에서 보면 신神은 일반적으로 선천적으로 기 氣가 변하여 된 것이다. (*주13, 朱殿炎,“道教世界觀研究”,「道教研究」 2015年2期,71.)

3) 세계의 성질 : 상고인심순박上古人心淳朴, 하세인심교사下世人心狡詐

세계의 발전은 하나의 끊임없는 쇠퇴의 과정이므로 도교의 이상理想 세계는 현재 세계보다 지나간 시대이다. 왜냐하면 과거에는 아주 좋은 것이 존재했기 때문이다.

노자는 복귀復歸를 강조했다. 그러면 어디로 복귀하는가? 어떤 상태로 복귀하는가? 그것은 곧 인간의 덕德이 충만한 상태인 아기로 돌아가야 한다. (*주14, 여기에서 아기는 원본原本에 비유되고 있다. 백색의 벽처럼 흠이 없는 것, 어떤 장식도 없는 상태, 즉 자연의 상태이다.)

성인聖人은 이미 이 사실을 알고 복귀하는 사람이다. 그리고 성인聖人은 도를 저버린 사람들을 도와 진정한 자신을 찾게 해주는 것이며, 복귀의 길을 찾아 민중을 인도하며 이 과정을 완성하는 것이다. (*주15, 江兵,“‘老子’之聖人觀”,「河北青年管理干部學院學報」 2014年1期,89.)

도가道家의 이상적인 인격은 성인聖人이며, 이는 최고의 자연인성自然人性을 가진 완전함의 대표이다. 그는 ‘도道를 실천하는 사람’이다. 성인은 인간 세계에 존재하면서 보통 인간을 초월하는 최고의 인간이다. 성인은 노자의 도道인 자연을 본받고, 이 자연은 바로 무위無為이다. (*주16, 정세근, 「노자 도덕경」 서울: 문예출판사, 2018, 199.) 성인은 자연에 순응하여 모든 것을 아는 사람이다. 그래서 무위의 도리를 알아 무위를 행한다. (*주17, 龍澤黯,“道家聖人觀-從 《老子》 到 《莊子》” 中國哲學碩士學位論文,湘譚大學,2014,11.)

4) 이상적 세계 : 도치지세道治之世

도교에서 말하는 이상적인 사회는 “나는 작은 나라에서 적은 사람과 삽니다.” 라는 사상이다. 이런 상태가 이상적인 사회라고 생각한다. 노자는 도덕경 제80장에서 이렇게 말했다. (*주18, 小国寡民。使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈 之;使人复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不 相往来.)

열 명이나 백 명이 써야하는 무기는 대단한 공격력이나 화력을 지닌 것임에도 쓰지 않는 것이 좋습니다. 사람들이 무엇보다도 죽음을 무겁게 여겨야 합니다. 배와 수레는 이동 수단입니다. 그것을 타고 다니는 것이 좋을까요? 아닙니다. 갑병이 아무리 많아도 포진할 때가 없어야 합니다. 사람은 글자를 모르고 결승문자만으로도 잘 살아갔습니다. 사람에게 먹을 것을 주십시오 사람에게 옷을 입히십시오 사람이 편하게 살게 해 주십시오 좋은 날을 즐겁게 해 주십시오 이웃나라가 바로 코앞에서 바라보고 있지만 굳이 건너갈 까닭이 없습니다. 이웃나라에서 닭 홰치는 소리와 개짓는 소리가 들려도 갈 일이 없습니다. 사람들이 늙어 죽을 때까지 서로 오가지 않아도 됩니다. (*주19, 정세근, 「노자 도덕경」 서울: 문예출판사, 2018, 327.)

이런 사회를 이루기 위해서는 도道로 다스려져야 한다. 백성이 평안하게 살고 즐거이 일하며, 풍습이 순박하고 정결한 사회, 이런 상태의 사회를 도교에서는 가장 이상적인 사회라고 한다. 이것은 인간과 천지만물이 합일한 본진本真의 상태를 말한다.

다음으로 유교를 창시한 공맹사상孔孟思想,

유교가치 계보의 기본문제에 대해 여러 가지로 분석하여 논하고자 한다.

중국의 맥락에서 뿌리깊은 사고방식을 제시할 때 피할 수 없는 분석대상은 유교이다. 유교는 우리가 모든 문제를 분석하는 근본적인 질문을 형성한다. 가장 강력한 분석 도구는 수학이나 과학이 어떻게 가능한지에 대한 칸트의 학문적 틀이다. 이는 인간사회에서 합리적 지식의 발생과 발전 에 관한 가장 심오하고 체계적인 이론이다. 칸트는 경험을 지식으로 바꾸는 인간의 이성은 신이 부여한 시간과 공간, 범주에 의존해야 한다고 말한다. 이러한 점을 바탕으로 칸트는 순수 이성의 총체적인 임무는 ‘선험적 종합 판단’, 즉 ‘인간의 과학적 지식이 어떻게 가능한가’를 보편성과 필연에 기초하여 사유하는 것이라고 결론을 내렸다. 우리 모두 알고 있듯이 유교는 중국 환경에서 수천 년 동안 지속되어 왔으며 수학, 과학 또는 형이 상학을 발전시키지 못했습니다. 칸트의 분석에 따르면 유교는 처음부터 초월적 차원이 부족했기 때문임이 분명하다. 유교는 마치 맹인이 코끼리를 더듬듯이 경험의 세계를 더듬어 왔다. 진리를 상실하고 깊이 잠들어 있는 사람과 같다. 최근 중국 국내 학자 치우펑秋風이 유교 사상적 자원의 가치를 강조하고 있는데, 이러한 작업은 사상사적 측면에서 의미가 깊다. (*주20, 秋風,本名姚中秋,早期是自由主義者,推崇奧地利學派經濟學,後轉型為儒家學者,建構華夏秩 序思想史.)

첫째, 유교사상자원의 해석과 응용은 중국사상사에서 늘 중요한 화두였으며, 치우펑秋風의 작품은 이러한 사상사의 진화를 현대적으로 반영한 것이며 과거와 미래를 계승하는 의의를 지닌다. 둘째, 세계화, 현대화 시대에 유교 사상자원에 대한 새로운 해석이 필요하다는 점은 책임 있는 중국 지식인들이 정면으로 직면해야 할 과제이다. 어떤 의미에서 모든 중국인은 유교라는 이념적 자원 안에 살고 있기 때문에, 그것이 칭찬이든 반대이든 이 거대한 문화적 사실을 바꿀 수는 없습니다. 셋째, 필자가 이해하는 기독교의 역사는 마틴 루터와 요한 칼빈 시대에 성경을 재해석하려는 큰 이념 운동이 있었다. 당시의 슬로건은 성경으로 돌아가는 것이었다. 이후의 역사적 진화는 사람들의 이념적 창의성을 해방시키고, 사람들의 의미와 지위를 확립하며, 진정한 민주적 질서와 시장 경제 질서를 위한 이념적, 개인적 자원을 마련한 것이 바로 이 위대한 종교 개혁 운동이었다는 것을 증명했다. 유교 사상의 전체 역사를 살펴보면 아마도 유교 사상에 대한 심오한 해석 체계가 아직 부족하다고 믿을 만한 이유가 있을 것이다.

나는 심지어 사상사에서 이러한 부재가 사람들이 유교를 궁극적인 위치로 밀어붙였기 때문이라고 생각한다. 사람들은 유교 이념적 자원의 한계를 발견하고 분석할 용기나 능력이 없다. 이런 종류의 작업은 매우 모험적이지만 흥미진진하다.

비교의 관점에서 필자는 다음과 같이 말하고 싶다. 유교의 이념적 자원은 명확한 궁극적 의미가 결여된 단편적이고 미완성된 이념 체계일 수 있다. 즉, 유교의 최전선에서는 진리의 절대적 의미와 주관적 존재가 규정되지 않았다. 이는 모든 유교적 사고가 일종의 현존재적 사고, 일종의 객관주의적, 유물론적 사고, 방향성이 없고 혼란스러운 사고라는 사실로 이어진다. 마치 어두운 밤을 걷는 사람처럼 유교에서는 방향의 문제도, 초월적인 질서의 발현 문제도 고려하지 않았기 때문에 그의 달리기가 헛되고, 허무하고, 근시안적이고, 자만하는 것이 되는 것 같다. 유교 사상자원의 후미, 즉 훗날 유교 사상 자원이 생산한 중국 정치사, 사상사, 경제사, 문화 예술사는 중국 문화와 중국인을 자유의 수준으로 끌어올리지 못했다. 오히려 유교는 역대 황제들에 의해 오해되고 모호해지고 착취되었으며, 대대로 공허한 스승의 이름으로 다른 사상을 지배하고 억압하고 노예화해 왔다. 이는 중국 사상사의 단조롭고 지루하며 낮은 수준을 초래한다.

동시에 유교는 궁극적이고 결정론적인 영혼 차원이 부족함에도 불구하고 항상 ‘세상’을 자신의 책임으로 여기고 ‘세상에는 길이 없다’를 ‘세상에는 길이 있다’로 바꾸려고 노력해 왔다. 『천하』의 대서사의 기본 사고는 분명히 초월적 질서에 대한 형이상학적 탐구가 아니라, 문제의식을 지리 적, 민족적 차원으로 환원하는 것이다. 이는 중요한 정치적 사실을 의미한다. 유교 세계는 결코 철학적 성찰이 아니라 민족주의적 통치 전략이었다. 그러므로 유교가 주장하는 것은 인간의 생명에 대한 관심이 아니라 집단의식과 민족주의적 통일된 사고방식이다. 유교는 개인의 사상의 자유를 결코 보장하지 않는다.

이것이 중국 전통 유교문화의 가장 큰 문제점이다. 우리는 秋風 Qiu Feng의 작품 “華夏治理秩序史” (*주21, 《華夏治理秩序史》,秋風著作,海南出版社,2002年.),“중국 통치 질서의 역사”가 天下 Tianxia라는 두 권의 큰 책으로 구성되어 있음을 보았다. 이것은 직접적으로 지적해야 할 사항이다. 중국의 지식 엘리트들은 항상 국가의 부상, 국가의 번영, 시대의 번영에 대해 생각하는 데 익숙한 것 같다. 진정으로 돌아온 사람은 거의 없는 것 같다. 문제에 대해 생각하는 개인주의의 극치 이는 중국 지식인들 사이에 일종의 집단 무의식으로 자리 잡았다.

유교를 중국 전통 사상사의 궁극적인 원천으로 여기지 않고 어떻게 비판과 의심을 바탕으로 유교를 발전시킬 것인가는 시대적 명제가 되었다. 유교의 본질적인 단점과 역사실증주의 차원에서의 유교의 거듭된 실패로 인해 유교의 자원을 단순히 재해석하기 위해 유럽 종교개혁의 방법론을 차용하는 것은 적절하지 않다. 유교 사상 자원의 가치를 활성화하려면 유교 사상을 보다 개방적인 세계 질서로 가져오고, 개방적이고 비교적인 방법을 통해 유교 이념 체계를 발전시키며, 유교 사상과 보편적 가치가 융합을 이루도록 하고, 중국 문화가 배후의식을 벗어나는 것은 인류 문명의 보편적인 증인이 되었다.

1) 공자는 중국인의 궁극적인 신앙 전통의 결여를 만들었다.

근대사에 들어서면서 사상가들은 유교 전통을 세계 문명의 질서에 통합시키기 위해 열심히 노력해 왔다. 예를 들어, 잘 알려진 錢穆 Qian Mu. 많은 전통 유학자들이 錢穆 Qian mu을 신흥 유학자로 정의한 반면, 錢穆 Qian mu 선생의 제자인 余英時 Yu Yingshi는 이러한 입장에 동의하지 않는 특별 글을 썼다. 余英時 Yu Yingshi의 관점은 매우 분명하며 錢穆 Qian Mu가 유교 정신을 가지고 있으며 유교의 계승자라는 데는 동의하지만, 유교 전통보다 더 개방적이다. (*주22, 余英時 《錢穆與現代中國學術》,廣西師範大學出版社,2008年.) 즉 錢穆 Qian Mu의 작업은 실제로 유교 전통을 열린사회로 가져온 것이다. 그러한 분석은 매우 중요한 의미를 갖는다. 오랫동안 유교의 정신철학 전통은 방법론적 차원에서 초월적 질서와 형식적 논리적 질서가 결여된 자립적 허무주의에 지나지 않았다. 맹자는 “금식하고 목욕을 해야 하나님을 섬길 수 있다”고 말했다. (*주23, 《孟子-離婁下》) 소위 금식과 목욕은 개인적인 수련修煉이다. 안휘顏回는 “그의 마음은 인仁을 어기지 않는다”고 말했는데, (*주24, 《論語-雍也》) 이는 마음의 성찰도 강조한다. 이어 한페이韓非는 “가난한 마음으로 내가 도를 받을 자격이 있다고 믿는다”고 (*주25, 《韓非子-揚權》) 말했다. 선진先秦 사상가들은 일반적으로 완전한 정화에 이를 때까지 마음을 닦는 것을 매우 중요하게 여겼다. 순자荀子는 “공허한 화합과 평온을 대청명大清明이라 한다”고 (*주26, 《荀子-解蔽》) 말하면서 추측과 비교 분석보다는 민중의 이해를 강조했다. ‘천인합일天人合一’관은 사실상 인간을 천국의 위치로 끌어올리는 것이다. 이것은 진정한 범법이다. “주 너의 하나님을 시험하지 말라”는 (*주27, 성경-마태복음4장7절) 예수의 명제와 칸트의 기본적인 초월적 가정, 그리고 그러한 가정에 기초한 존경의 질서를 비교하고, 시장경제의 보이지 않는 손에 관한 아담 스미스의 진술과 비교하면, ‘공정한 방관자’로서의 도덕적 정서, 인간 존재의 의미에 대한 유교적 전통이나 중국 문화의 사고, 내가 누구인지, 어디에 있는지, 어디서 왔고 어디로 가는지에 대한 생각은 아직까지 발전하지 못했다. 중국의 사상가들은 모두 자신의 몸의 어둠 속에서 의미를 찾고 있다. 그들은 모두 폐쇄적인 체계 속에 있고, 비교 방법론이 결여된 사고방식에 있다. 그들은 우상을 조각하거나 독선적이다. 근시안과 위선이 모든 중국인을 패배시키고, 자손 대대로 매장하고 있다.

이러한 탐구를 통해 우리는 공자가 하나님에 대한 신앙信仰과 사유思維를 포기하고 중국 사람들에게 궁극적인 신앙이 없다는 나쁜 전통을 형성했다고 믿을 이유가 있다. “논어 제7편 술이述而 20절 공자께서 괴이함, 어지러움, 귀신에 대해 말하지 않았다.” (*주28, 《論語述而》相比耶穌提出的“不可試探主你的神”,孔子對上帝的態度是回避。如果說試探上帝是人 類的僭越,那麼孔子的“不信怪力亂神“,則是一種自負,即孔子人類可以在完全不信說上帝的語境下 自我發展。『논어』는 “주 너의 하나님을 시험하지 말라”는 예수의 말씀에 비하면 공자의 하나님에 대한 태도는 회피적이다. 하나님을 시험하는 것이 인간의 범죄라면, 공자의 “신에 대한 불신과 신에 대한 혼란”은 허영입니다. 즉, 공자는 하나님에 대한 완전한 불신의 맥락에서 인간이 스스로 발전할 수 있다고 말했습니다.)

공자의 이런 사고방식의 출현은 실제로 중국 사상사에 큰 변화를 의미한다. 즉, 유교는 ‘주술’의 의미에 대한 의문을 포기하고 인간의 ‘마음’에 대한 연구에만 집중했다. 즉, 그들은 하나님을 바라보는 것을 포기하고 사람의 도덕 건설에만 관심을 두었다. “마녀”의 원래 의미는 성경적 맥락에서 천사와 선지자와 유사하게 하나님과 인간 사이의 중개자이다. 이는 중국인들이 형이상학적인 의문을 포기하고 유교가 현대적이고 실용주의적이며 근시안적인 것이 되어 지금까지 인간의 의미를 발견하지 못했다는 것을 의미한다.

필자가 하고 싶은 말은 공자孔子는 뛰어난 도덕 철학자였으나 궁극적인 진리를 아는 사람은 아니었다. 그의 가치는 사고의 내용이 아니라 사고의 과정에 있다. 서양 철학과 서양 신학의 비교하는 의미에서 공자는 중국 문화의 진화에서 대략 소크라테스와 같은 위치를 차지하고 있다. 소크라테스와 공자는 하나님을 알고 싶었지만 알 수 없었고, 자신을 알고 싶었지만 알 수 없었으며, 후손들에게 겸손과 추구의 태도를 심어주었다. 차이점은 서양인들은 소크라테스를 숭배하기 위해 무릎을 꿇지 않을 것이지만 중국 사람들은 수 천년 동안 공자의 우상 앞에 무릎을 꿇었다.

2) 유교의 몇 가지 결점

첫 번째는 공자를 숭배하고 공자를 오해하는 것입니다. 이러한 어리석은 공자 숭배는 중국인들이 수 천년 동안 공자를 오해하게 만들었다.

예를 들어 공자孔子는 깊은 민간의식과 사회의식을 가지고 있었는데, 이는 그가 처음부터 황제가 아니었음을 보여준다. 그에 대한 후대의 생각, 특히 그에 대한 황제의 칭찬은 공자를 황제의 스승의 위치에 확고히 고정시켰다. 공자는 “예의를 잃으면 다른 사람에게 도움을 구하라”고 말했다. (*주29, 《漢書-藝文志》 ) 이 문장은 매우 의미가 깊다. 마치 현대 문명의 위대한 사상과도 같을 정도로 심오하다. 시장 교환에 필요한 각종 지식은 시장과 사회에 존재하는 데, 정부는 무지하다. 진정한 변화는 언제나 시민사회에서 시작된다. 하향식 디자인은 지식의 분산된 질서에 어긋나기 때문에 어리석다. 이와 관련 하여 하이에크 hayek의 『사회에서의 지식의 활용』은 가장 뛰어난 문헌이다. 필자의 말은, 공자의 격언에는 하이에크 hayek의 현대적 의미가 어느 정도 포함되어 있다는 것이다.

공자孔子에 대한 가장 큰 오해는 후기 유학자들에게서 비롯되었다. 유교적 가치관이 점진적으로 형성되는 역사적 과정은 일반적으로 황제의 자의식이나 삶의 지위와 관련되는데, 이러한 가상적 권력에 대한 자부심, 지식에 대한 자부심, 도덕성에 대한 자부심이 합쳐져 중국인들은 역사가운데 유교를 전유하는 사악한 이념적 현상은 수천 년 동안 개선되지 않고 오늘날까지도 여전히 오만하게 나타나고 있는데, 여기에는 나름의 내적 논리가 있다. 공자는 과오를 많이 하지 않았는데, 공자 앞에 무릎을 꿇은 후손들이 잘못한 것이다.

둘째, 유교에서는 죽음의 문제를 은폐한다.

유교는 현재의 문제를 해결하기 위해 고안된 인간 사고 체계라는 점을 지적해야 한다. 유교는 죽음의 문제나 영혼의 방향에 대해 생각하지 않는다. 이는 유교가 신앙은 커녕 종교도 아니라는 것을 의미한다.

종교의 기본양식에는 확고하고 분명한 신앙의 질서가 있으며, 신앙이 없 으면 종교라고 할 수 없다. 풍부한 신학적 구성을 갖추고 있어야 하고, 신학을 섬기기 위한 풍부한 철학 체계를 제시해야한다. 예를 들어, 기독교 초기에는 플라톤과 아리스토텔레스의 철학적 사색, 특히 신의 존재에 대한 철학적 성찰인 아리스토텔레스의 형이상학이 기독교에 도움이 되었다. 신학자 토마스 아퀴나스는 아리스토텔레스의 추론을 신학 분야에 도입하여 신앙 문제가 이성에 의해 뒷받침되었다. 유교는 신앙의 방향이 뚜렷하지 않고, 풍부한 신학적 틀과 철학적 사변을 발전시키지도 못하여 종교나 신앙체계로 볼 수 없다. 유교는 정치, 사회, 윤리와 관련된 일련의 이념적 단편의 조각으로만 정의될 수 있다.

유학자들에게는 경제적 계몽이 부족하며, 이는 유교의 가장 큰 약점이기도 하다. 이는 후대 유학자들이 인간 본성에 대한 깊은 이해가 부족할 뿐만 아니라 지속적인 유토피아적 복합체를 형성하는 결과를 가져왔다. 예를 들어, 강유웨이康有為의 대화합 이상大同理想은 합법적 사유재산이 개인의 독립과 존엄을 보장한다는 점을 완전히 이해하지 못한 공산주의 설계였다. 梁漱溟 Liang Shuming은 자본주의가 사유 재산을 보호한다는 말을 듣고 즉 시 혐오감을 느꼈다. 그의 말년의 불행은 주로 그의 제한된 사고와 관련이 있다. 劉師培 Liu Shipei는 “공산당 선언”을 번역하기도 했는데, 고전적인 한 중국 학자는 서구 사상에 직면하여 기본 판단력을 완전히 잃었다.

유교는 사고방식에 있어서 고유성과 지역의식을 가지고 있으며, 이로 인해 유교는 본능적으로 보편적 가치에 저항하게 된다. 梁漱溟 Liang Shuming은 중국 문화가 그 중 하나이며 서양 문화는 전진하고 인도印度 문화는 후퇴한다고 믿었다. 秋風 Qiu feng는 유교의 중요성을 높이 평가하고 비유교주의는 중국의 변혁을 촉진할 수 없다고 믿는다. 이런 생각은 보편적 가치에 어긋난다.

“세상의 걱정을 먼저 걱정하고, 세상의 행복을 염려한 후에 기뻐하라.” 이것이 전형적인 유교적 사고방식이다. 유교는 언제나 ‘세상의 도’를 추구해 왔으며, 세상을 계몽하는 것을 자신의 의무로 여겼다. 그러나 ‘천하’는 국가, 인민, 서민 등 집단 서사의 어휘와 유사한 거대한 포괄적 용어이다. 이로 인해 유교인들은 집단만 보고 개인은 보지 않으며, 시대의 쇠퇴는 볼 수 있지만 한 사람의 고통은 볼 수 없다. 그 결과, 개인의 자유와 권리는 오랫동안 ‘세계’에 대한 의식에 의해 가려져 왔다.

이것은 朱熹 Zhu Xi에서 王陽明 Wang Yangming, 王國維 Wang Guowei에서 秋風 Qiufeng에 이르기까지 대대로 유학자들의 사고방식이며 일반적으로 그렇습니다. 왕궈웨이王國維는 어려서부터 서양학술을 배워 철학이 최고의 지식이라고 믿었으며, 그의 『정안문집』 靜安文集은 철학윤리와 교육에 전념했으며, 1906년에는 장즈동張之洞이 학문체계를 수정하지 않고 제도를 개정한다고 비판하기도 했다. 철학을 포함해서. 그러나 중년 이후에는 중국 전통 학문으로 방향을 틀었고, 서양 학문에 대해서는 전혀 이야기하지 않았으며, 진정으로 고전과 역사의 구조로 돌아갔다. 錢鐘書 Qian Zhongshu의 학업 경로는 王國維 Wang Guowei의 학업 경로와 거의 동일했다. 秋風 Qiu Feng은 기본적으로 하이에크의 자유 사상을 떠나 이 길을 따르는 것 같다. 유교의 특색의 의식, 지역의식, 집단주의 정신은 결국 모든 뛰어난 선비들을 현재, 이 순간, 지리적 의미의 차원으로 데려왔고, 그때부터 그들은 점차 위대한 형이상학적 전통에서 멀어져 갔다.

3) 공자 유교 미학美學의 근시안적인 경향

중국 정통 문인들은 “지혜로운 사람은 물을 좋아하고 인자한 사람은 산을 좋아한다”는 (*주30, 《論語-雍也》) 공자의 말을 좋아할 것이다. 공자께서 이 말씀을 하시고 나서 말씀하셨다. “지혜로운 사람은 활발하고 인자한 사람은 조용하며, 지혜로운 사람은 즐겁고 인자한 사람은 장수한다.” (*주31, 同上) 누구든지 이 글을 읽을 때마다 경외감을 느끼고, 산을 올려다보는 듯한 독서 경험을 하게 될 것이다.

필자는 공자孔子의 이 글의 깊은 인상을 받았다는 사실을 인정해야 하는데, 그 이유는 이 문장이 매우 심오하고 신비롭게 들리기 때문이다. 현자賢者는 무엇이며, 현자賢者는 왜 물을 좋아합니까? 이것 사이에는 어떤 심오한 관계가 있습니까? 인仁이란 무엇이며 인仁한 사람은 왜 산을 좋아 하는가? 공자 왈 지혜로운 자는 활발하다고 할 때 생각이 있는 자가一個有 思想者 세상을 떠도는 모습이 상상되는데, 이는 복음서의 예수님의 말씀에도 나오는데, “선지자는 자기 고향에서는 받아들여지지 않는다”고 (*주32, 누가복음4:24, 마가복음6:4, 마태복음13:57) 말씀하셨기 때문이다. 똑똑한 사람은 다른 곳에 살아야 하고, 새는 북쪽에서 남쪽으로 날아다니는데 사람이 어떻게 가만히 있을 수 있겠는가? 이주遷移가 필요하며 이주遷移에서 자유를 찾을 수 있다. 그리고 공자가 어진 사람은 조용하다고 했을 때, 수염을 펄럭이는 노인처럼 수년 동안 명상을 해온 도덕적인 사람도 이 세상에 무관심하고 명철한 사람을 떠올릴 수 있다.

공자는 중국 문화의 미적 근원 중 하나를 구성하는 인간과 자연의 숨겨진 연결, 자연과 인간의 통일성, 자연과 인간성의 통합을 매우 중요하게 생각한다. 광활한 바다 라인과 추상적인 산과 강을 그린 중국화를 말하는 것인데, 땅은 한지 위에 깔려 있고, 사람들은 사라지고 산과 강 속에 숨어 있다.

공자의 이러한 전통적인 미적 취향은 나의 미학적 삶 전체에 깊은 영향을 미쳤다. 하지만 필자의 지식 구조가 바뀌면서 어떤 의심이 막연하게 나타나기 시작했다. 예를 들어, 아리스토텔레스의 자연 철학을 읽었을 때 갑자기 공자의 산과 강에 대한 자연 개념이 깊이 생각하기를 꺼리는 정적이고 가설적인 궁극적 개념이라는 느낌이 들었다. 공자의 세계에서 인간의 사고가 도달할 수 있는 높이는 산과 물의 높이이다. 그러나 아리스토텔레스는 자연의 모습을 넘어 자연의 원인과 관계에 대해 물었다. 그는 ‘목적 원인’, ‘물질 원인’, ‘동적 원인’, ‘형식 원인’ 등 유명한 ‘4가지 원인 이론’을 제안했다. 서양 철학 사상의 역사에 익숙한 사람들은 이것이 서양 철학과 과학의 중요한 이념적 자원이라는 것을 즉시 이해할 것이다. (*주33, 33 亞里斯多德原因說,見他的《物理學》,這裡是原因,不是因果關係,而是一種為甚麼的基本問題意 識,並不與結果導向聯繫在一起.)

필자는 공자孔子의 사상이 피상적인 결점을 갖고 있다는 생각이 들기 시작했다. 인간의 생각의 힘은 엄청나며, 자연을 해석하고 풍경을 표현하는 방식이 아무리 심오해도 그 앞에서 멈출 수는 없다. 사람들은 자연을 넘어서 보다 형이상학적인 세계를 찾아야 한다. 이것은 일종의 긴장이자 인간 삶의 폭과 넓이다. 이 중에서 파우스트 faust의 추구追求를 읽으면, (*주34, 參見歌德的《浮士德》,其中的寓意是,人不能在任何時候滿足,一旦滿足,生命就終止了.) 갑자기 중국의 전통적인 생활 방식이 만족하기가 너무 쉽다는 것을 깨달았다.

성경에는 사람은 앞으로 달려가야 하고 멈춰서도 뒤돌아서도 안 되며, 뒤돌아보면 소금기둥이 된다는 가르침이 있다. (*주35, 創世紀 19:26)

그러나 오랜 세월 동안 중국인들은 특정한 것 앞에서 멈추는 것이 쉽다는 것을 깨닫는다. 공자는 산과 강 앞에 멈춰 섰고, 우리는 밥그릇 앞에 멈춰 섰다. 이것은 집단주의적 근시안과 게으름이다. 그러던 중 도스토옙스키의 『죄와 벌』을 읽으며 타인의 삶의 고통에 대한 고통스러운 성찰과 고통에 직면한 사람들의 엄청난 긴장감을 보게 되었고 문득 공자가 음악문화를 개척했다는 생각이 들었다. 주체와 객체가 동형이어서 실제로 사고가 혼란스럽고 상상력이 부 족하다. 그러므로 나는 형언할 수 없는 ‘깨달음’이나 ‘통찰력’을 통해 나 자신의 심오함을 찾아야 한다.

필자는 공자가 충분히 똑똑하지도, 충분히 심오하지도 않다고 말하는 것이 아니라, 수천 년 동안 중국 사람들에게 위대한 계시가 부족했다는 것을 말하는 것이다. 사람이 자기 머리카락을 잡고 날 수는 없으니 우리는 지금 여기 모여서 헛되이 노래할 수밖에 없다.

중국의 거의 모든 고전 시인들이 산수 중에서 아낌없이 글을 썼고, 중국의 모든 고전 화가들이 그곳의 풍경을 그린 것은 당연하다. 이것은 중국 문학과 예술 미학의 패러다임으로 형태가 모호하고 매우 심오해 보인다.

이러한 미적 예술 스타일은 수 천년 동안 지속되어 중국 미학과 예술은 국가만 볼 수 있지만 인간의 본성은 볼 수 없다. 이는 사람보다 나라가 중요하고 산과 강 속에 사람이 숨어 있다는 미학적 전통을 이룬다. 좋게 말하면 은거하여 산천을 관찰하는 것이고, 나쁘게 말하면 도피하고 움츠러드는 것이다.

훌륭한 미학은 다음과 같아야 한다고 본다. 늑대 사이의 양처럼 군중 속으로 들어가야 한다. (*주36, 馬太福音10:16 37 《論語-衛靈會》) 이것이 바로 인간의 본성을 정면으로 마주하는 긍정적인 태도이다. 고난은 언제나 우리를 둘러싸고 있고 비극은 늘 탄생하지만, 우리는 그 고난을 정면으로 마주할 수 있는 자신감을 갖고 있다. 비록 비극이기는 하지만 우리는 비극의 주인이기도 하다. 필요한 것은 회피가 아니라 노력이다. 하나님께서 고난을 이기셨기 때문에 고난은 인류의 전진을 막을 수 없다. 똑똑한 사람은 고난 속에서 태어나 고난 속에서 성장해야 한다. 고난을 이겨낸 후 에야 비로소 진리를 볼 자격을 얻을 수 있다.

4) “다른 사람이 당신에게 하기를 원하지 않는 일을 다른 사람에게 하지 마십시오.” 已所不欲勿施于人 (*주37, 《論語-衛靈會》)

“다른 사람이 당신에게 하기를 원하지 않는 일을 다른 사람에게 하지 마십시오.” 이 문장은 너무 많은 유교학자들이 진리로 여겼을 뿐만 아니라, 중국의 많은 자유지식인들에게도 황금률로 여겨졌는데, 이는 중국 전통철학이 공자시대부터 균형잡힌 자유질서를 구축했음을 입증한다.

데이터에 따르면 전통에 의존하는 杜維明 Du Weiming, 湯一介 Tang Yijie와 같은 학자들은 항상 이 말을 고수해 왔으며 “다른 사람이 자신에게 하기를 원하지 않는 일을 다른 사람에게 하지 마십시오”를 중국 사회의 황금률로 간주했다. 余英時 Yu Yingshi와 茅于軾 Mao Yushi와 같은 자유 사상가들은 여러 경우에 “다른 사람이 자신에게 하기를 원하지 않는 일을 다른 사람에게 하지 마십시오”라는 현대적 가치를 옹호했으며, 이 황금률에는 인간의 매우 중요한 부정적인 자유가 포함되어 있다고 믿는다. 현대 사회의 좋은 기반을 제공하는 현대 민주주의 사회 다양한 사회 질서는 고전적인 윤리적 기반과 질서 원칙을 제공한다.

이 격언의 내적 의미를 의심하는 것은 위험하다. 너무 많은 학자들이 수 천년 동안 이 문장의 진실과 의미를 옹호하려고 노력해 왔기 때문에 의심스러운 목소리는 모두 반역으로 간주되거나 강력한 칭찬의 파도에 빠르게 빠져들고 누구의 관심도 끌 수 없다.

그러나 칸트의 판단력 비판의 기본 개념을 기본적으로 숙지한 사람은 다시한번 이 고대의 권위에 도전하고 이것이 단지 반쪽짜리 인생 통찰일 뿐이라고 직설적으로 말해야 한다.

여기서 문제 중 첫째 질문은 문제에 대한 우리의 인식의 초점이 결국 “남에게 하지 말라”가 아니라, 앞면에 “남이 하기를 원하지 않는 대로 남에게 하라”에 있다, 이 문장 앞에서 우리는 계속해서 그것에 대해 생각해야 한다. “다른 사람에게 행하다”와 비교하여 “당신이 원하지 않는 것”이라는 표현에 대해 물어볼 추가 질문은 “욕망”이 무엇입니까? 입니다. 어떤 종류의 내부 구조를 가지고 있습니까? 사람에게 욕망은 원동력인가, 부담인가? 욕망에 순종하거나 욕망을 차단하는 것이 사람들에게 어떤 영향을 미칠까요? 그리고 ‘욕망’이라는 개념을 깊이 분석한 후에 사람들은 어떤 질문을 하게 될까요? 왜 사람은 자신의 “욕망”이나 “욕망하지 않음”을 판단할 능력이 있습니까? 사람이 자신의 “원치 않는”경계를 명확하게 깨달을 수 있는 이유는 무엇입니까? 개인의 경우 ‘바람직하지 않다’는 판단이 절대적인 진실인가요? 그렇다면 어떻게 판단해야 할까요? 그렇지 않다면, 이 “불쾌함”은 어떤 의미에서 사람들의 문제 인식을 흐리게 하고 삶에 의문을 제기하는 사람의 능력을 제거합니까?

더욱이, 사람이 자신의 내면의 “원하지 않는” 기준에 기초하여 삶의 과정에만 참여할 때, 이것이 외부 세계에 대한 그 사람의 큰 호기심과 궁극적인 진실을 탐구하는 지칠 줄 모르는 능력을 모호하게 합니까? 나는 이것이 실제로 칸트적 문제의식임을 인정한다. 인간의 판단은 어떻게 가능한가? 사람들의 합리적인 질문과 추측의 의미에서 그러한 질문은 “다른 사람이 하기를 원하지 않는 일을 한다”는 정적인 진술보다 훨씬 더 깊고, 인간 본성의 명제를 전례 없는 깊이와 폭으로 가져올 것이다.

스코틀랜드 계몽주의 철학의 기본 원동력은 인간 본성에 대한 이러한 절대적인 질문에서 비롯되며, 따라서 보수주의, 고전 자유주의, 고전 경제학의 신중한 구성을 촉진한다는 점을 인정해야 한다. 버크의 보수적 이념 체계이든 애덤 스미스의 경제 이론이든 사실은 인간의 욕망을 분석한 것이고, 데이비드 흄의 『인간 본성론』은 분명히 인간의 욕망에 관한 책이다. 이 모든 작품은 실제로 소크라테스의 전통을 이어가고 있는 것이다.

여러분, 우리는 자기 자신을 알아야 한다.

문제 중 둘째 질문은 문제의식의 초점이 앞의 “남이 너에게 하기를 원하지 않는 일을 남에게 하지 말라”에서 “남에게 하지 말라”로 옮겨진다면, 내 질문은 “하지 말라”는 것이다. 네가 남에게 하기 싫은 일을 남에게 하라’는 것은 내가 하고 싶은 일을 남에게 강요할 수 있다는 뜻이다. 이 질문을 했을 때, “남이 너에게 하기를 원하지 않는 일을 남에게 하지 말라” 라는 문장은 사람 사이의 관계 구축에 있어서도 문장의 절반만 말하고 나머지는 빠뜨렸다는 것이다. 나머지 절반도 이 문장은 엄격하지 않다.

이러한 문제가 발생하는 이유는 공자가 인간의 욕망에 대한 필요한 분석이 부족하여 성급하게 인간의 욕망에 대한 도덕적 판단에 뛰어들었기 때문이다. 인간 본성의 복잡함과 깊이에 대한 논어의 이해는 순수 이성적 비판과 작별하고 일차원적인 도덕적 판단으로 나아갔다. 이 문제에 대한 더 많은 성찰은 긍정적인 자유와 부정적인 자유에 대한 분석으로 이어질 것이지만 이것은 또 다른 주제이다.

문제중 세 번째 질문은 인간의 본성에 대해 생각하는 데 이러한 곤경이 나타나는 주된 이유는 “논어”의 “다른 사람이 하기를 원하지 않는 일을 하는 것”이 방법론적으로 인간 마음의 거대한 정서적 상황이 인간 감정의 세부사항까지 들어가지 않고, 최소한의 자유의 기본 원칙은 인간 본성의 구성 측면에서 구체적으로 제시되지 않기 때문이다. 이 상황을 어떻게 명확하게 설명할 것인지, 더 나은 방법을 위해서는 비교 분석이 필요할 수도 있다. 예를 들어 주축시대에 (*주38, 軸心國 동맹국: 2차대전 때에 일본, 독일, 이탈리아 3국 동맹의 편에 속했던 나라) 있었던 그리스 철학이나 히브리어 성경의 인간 본성의 원리를 사용하여 비교 분석을 수행할 수도 있다. 문제가 어디에 있는지 알아내기 위해서이다.

성경을 예로 들면, ‘인류를 위한 지침서’로 알려진 이 경전經典은 인간 본성에 대한 관찰과 의심의 여지를 전혀 남기지 않는다. 일반적으로 성경은 “만물보다 거짓된 것은 마음이라 오직 마음을 감찰하시는 이는 여호와시니라”라는 (*주39, 예레미야17:9) 원칙을 성경에서 직접적으로 지적하고 있다. 사람의 마음이 든, 사람의 「욕망」이든, 사람의 ‘욕망’은 인간 스스로는 꿰뚫을 수 없다.

인간의 마음은 하나님의 영역이므로 다른 사람들도 물러서는 법을 배워야 한다. 아담 스미스가 인간의 도덕적 질서가 어떻게 가능한지 분석했을 때 마침내 인간 외부의 ‘공정한 방관자’에게 문제의 인식을 가져오지 않을 수 없었던 것은 바로 이러한 엄청난 역설에 대한 인식 때문이었다.

羅爾斯 Rawls는 인간 정의의 개념을 논의할 때, 인간 사이의 비교 관계를 초월하고 정의의 구성을 ‘무지의 장막’이라는 맥락에 두어 인간 정의의 명제에 경험의 초월적 의미를 부여했다. 인간 본성의 구체적인 구성에 있어서 성경은 단순히 인간 욕망의 거창 한 서술적 수준에 머물지 않고, 구체적인 세부사항에 있어서 인간 본성을 구성하는 구체적인 방법을 제시하고 있다. 예를 들어, 인간에게 우상을 숭배하지 말라고, 사람을 죽이지 말라고, 거짓말을 하지 말라고, 탐욕, 미움, 정욕 등 많은 원죄라는 의미에서 인간의 본성을 시험하지 말라고 직접적으로 말한다. 인간의 본성은 일반적인 의미에서 어둡고 약하기 때문이다. 도덕적 명령은 종종 인간 육체의 갈망을 극복할 수 없다. 육체적인 욕망을 직접적으로 방종하는 것도 일종의 타락이지만, 직접적으로 방종하는 것보다 더 위험한 행위는 피상적인 도덕적 아름다움을 이용해 사람들의 어두움을 가리는 위선이다.

이것은 분명히 중국 논어의 거대한 도덕적 교훈보다 더 실행 가능하다. 예를 들어, 취임식에서 미국 대통령이 성경에 손을 얹고 맹세했는데, 가장 큰 맹세는 중국식으로 국민을 섬기겠다는 것이 아니라 하나님 앞에서 맹세하는 것, 즉 거짓말을 하지 않겠다는 것이었다. 막강한 권력을 가진 정치인이 거짓말을 하면 반드시 국가와 사회, 그리고 모두에게 엄청난 해를 끼칠 것이기 때문이다. 이는 우리에게 중요한 사실을 알려준다. 인간은 개인의 내적 질서를 하나님께 맡기고, 도덕적 판단권도 하나님께 맡기는 법을 배워야 한다는 것이다. 인간이 할 수 있는 일은 하나님께서 우리에게 구체적으로, 방법적으로 계시해 주신 삶의 원칙에 최대한 맞춰 짧은 인생을 보내는 것뿐이다.

5) 공자의 보수적 성향

공자는 子曰:“齊一變,至于魯;魯一變,至于道” (*주40, 《論語-雍也》), “기가 변하면 노가 되고, 노가 변하면 도가 된다”고 말했다. 공자의 이 몇 마디 말을 과소평가하지 마십시오. 이것이 그의 국가 체제 설계이자 개혁의 기본 전략이다.

제齊와 노魯는 서주西周 나라의 봉건지로서 齊제나라가 더 부유했지만 공자는 이에 대해 낙관하지 않았다. 그는 또한 오래된 규정과 도덕 체계를 보존하려는 魯Lu의 헌신을 높이 평가했다. 즉, 공자가 보기에 노魯 나라는 공자가 동경했던 제齊 나라, 즉 천도天道보다 주周 나라의 도에 더 가까웠던 것이다. 우리는 공자가 “내가 주周 나라를 따르기에 너무 고상하다”고 한탄한 것을 기억한다. (*주41, 《論語-八佾》)

공자의 국가적 이상, 제도적 이상, 도덕적 이상은 모두 주周 나라를 모델로 삼았다. 이러한 패턴은 공자의 세 가지 가치관을 암시한다. 공자는 비교적 확고한 보수주의자였지만, 그의 보수주의의 모델이자 좌표는 주周 나라의 문화와 제도였다. 이런 관점에서 볼 때 공자가 집착했던 ‘천도’는 궁극적인 목표가 아니라 과거에 대한 향수였다. 공자는 형이상학적인 진리를 추구한 것이 아니라 중도적인 고전 사상가였다.

보수주의라는 개념은 우리에게 합당하다. 보수주의는 단순한 복고주의가 아니라 경험적 수준을 결정하는 가치 좌표이다. 예를 들어 스코틀랜드의 전통적인 보수주의, 그들의 보수주의 가치좌표는 기독교 신앙에 기초한 인간 자유의 가치를 바탕으로 한다. 예를 들어 보수주의는 미국 건국 초기에 확립된 전통은 예수 그리스도의 가치 혈통을 좌표로 삼는데, 이는 과거, 현재, 미래의 이념적 자원에 대한 태도와 접근을 의미한다. 과거의 정적인 가치 자원에만 전념한다는 것은 인간의 상상력이 과거의 이념적 자원 앞에 갇혀 폐쇄와 정체를 향해 나아가고 있음을 의미한다.

이것이 바로 공자의 사상적 풍경이다. 보수주의가 의거하는 사상적 자원이 과거의 의미와 현재와 미래의 의미를 모두 갖고, 영원한 의미로 구현된다면, 그러한 보수주의는 삶의 긴장감이 큰 보수주의가 될 것이다. 우리는 기독교 신앙의 이념적 자원과 예수 그리스도의 가치 계통이 삶과 사고의 ‘임마누엘’ 원칙을 옹호한다는 사실을 발견하고, 과거나 현재, 미래에 상관없이 하나님이 우리와 함께하신다는 사실을 알게 되어 기쁘게 생각한다. 앞으로도 하나님은 언제나 우리와 함께 계십니다. 그러한 보수주의는 과거, 현재, 미래를 통합하여 우리 삶의 영원한 의미를 구성하는 초월적이고 경험적인 것이다.

초월적 질서를 무시한 탓인지 공자의 보수적인 취향은 일차원적인 경험주의로 옮겨갔고, 이로 인해 중국인들은 과거와 자신, 전통을 바라보는 사고방식을 갖게 됐다. 보수적인 것 같지만 실제로는 폐쇄적인 성격을 갖고 있다. 국가가 변혁의 시기에 직면할 때마다 사람들은 국가를 개방하고 외부 세계로부터 배우기보다는 항상 과거의 역사적 자원에서 새로운 발전의 길을 찾으려고 노력한다. 시간이 흐르면서 이러한 태도는 중국의 ‘본토의식’腹地意識과 ‘태평천국의식’天朝意識을 형성했다. 쇄국閉關鎖國은 특정한 도덕적 이점을 가질 뿐만 아니라 의심할 여지없이 전통의 힘을 지닌 전통적인 국가 전략이 되었다.

어떤 의미에서 후대 중국인들이 ‘부흥’이라는 키워드를 오해한 것은 바로 공자가 주도周道를 존경했기 때문이다. 한편, 공자의 부흥復興은 여전히 주도周道를 부흥의 목표로 삼았지만, 공자 이후의 많은 왕조들은 부흥의 좌표가 무엇인지 묻지 않고 단지 ‘부흥’이라는 공허한 용어를 차용했을 뿐이었다. 이것은 오늘날에도 마찬가지이다. 우리는 중화민족의 위대한 부흥을 요구하는 사람들의 목소리를 늘 듣고 있지만 우리의 부흥의 종착지가 어디인지 설명하는 사람은 아무도 없는 것 같다. 유럽 르네상스의 이념적 지형을 비교해 보면 그들의 부흥의 목적은 매우 분명하며, 그것은 인간 해방이다. 사람은 부흥의 목적이요, 부흥의 이유이다.

이 둘을 비교해 보면, 우리 부흥에 담긴 혼돈과 격차는 사실 아주 극명하다.

6) 공자의 종교에 대한 잘못된 영역

공자孔子는 子曰:務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣 (*주42, 42 《論語-雍也》) “백성을 섬기는 의義는 귀신을 공경하고 멀리하는 것인데 이를 알 수 있다”고 말하였다. 이 문장은 종교적 신념에 대한 공자의 입장을 반영한다. 그는 종교적 신념에 대한 희생과 숭배를 사람들의 사고방식과 삶의 방식이 아닌 의식으로 간주합니다. 그러므로 공자는 종교 질서에 직면했을 때 사람들이 외적인 도덕 감각, 즉 인仁, 정의正義, 예의禮儀, 지혜智慧, 신뢰信賴를 얻을 수 있게 해주는 의례의 사회적 효과를 중시했다. 공자가 종교 생활의 질서 아래 모든 사람의 마음속에 숨겨진 질서를 쉽게 포기하고 무시하게 만든 것은 바로 이러한 공리주의에 대한 외적인 호소였다.

순자荀子는 이러한 종교적 입장을 공자로부터 계승하여 인간의 종교생활을 다음과 같이 간략하게 요약했다. “그러므로 군자君子는 문학을 생각하고, 백성百姓은 신神을 생각한다.” (*주43, 《筍子-天論》) 유교의 신앙에 대한 경시와 저항은 이때부터 시작되어 강력한 전통을 형성했다고 확신할 수 있다.

‘존경하는 거리를 유지한다’는 전통적인 사고방식은 중국인을 신앙에서 완전히 멀어지게 했고, 오늘날까지도 중국인은 정교분리政教分離 질서를 이해하지 못하고 있다. 대다수의 중국인은 종교적 신념만이 사람들의 내면생활에 전념할 수 있고 정부와 공공질서는 사람들의 외부 건설에만 전념할 수 있다는 것을 이해하지 못한다. 노동 분업이 명확할 때만 두 측면이 각각의 중요성을 보여줄 수 있다. 그 결과 종교적 신념은 중국인의 생활 방식에서 사라지고 지식인만이 ‘문화를 통해 사람을 대하는’ 신사神仙로 남게 되었고, 정부가 사회 문제를 전면적으로 통제하게 되었다. 그리하여 정부는 모든 악의 근원이 되었고, 지식인들은 정부의 앞잡이와 공범자가 되었다.

인간 행동의 논리는 이것이다. 사회가 개인의 신념의 구성을 무시할 때, 누군가는 이미 공공 건설의 중요성을 지닌 사람들 사이의 일종의 도덕적 구성을 옹호하기 위해 일어섰다. 도덕은 더 이상 개인의 내면 질서가 아니라, 사람 간의 비교가 되었다. 도덕은 더 이상 선험적先驗的 존재가 아니라 군자君子가 악당을 교육한 결과이다.

이런 의미에서 유교의 도덕성 이해는 유럽 계몽주의 사상가들의 도덕성 분석과 전혀 다르다. 칸트는 ‘자유는 자기수양’이라고 믿었는데, 그가 말하고자 하는 것은 도덕의 출현은 초월적이며 내면의 도덕법칙에 반영된 도덕만이 진정한 의미의 도덕이라는 것이다. 이것이 바로 칸트가 전례 없는 “마음속의 도덕률에 대한 존경심”을 강조한 이유였다.

마찬가지로 아담 스미스도 ‘공정한 관객’이 존재하기 때문에 인간의 도덕적 감정이 가능하다고 믿었다. 도덕은 외부의 제약이 아닌 사적인 내부 질서일 수 있습니다. 스미스의 분석에 따르면, 신을 믿는 사람만이 도덕성을 이해하고 받아들일 수 있다. 하나님을 믿지 않는 사람은 모두 도덕 질서에서 벗어난 사람이다.

대부분의 중국인에게 이것은 참으로 잔인한 설명이다. 우리는 도덕을 생각하고 도덕을 세우는 개인의 영성 수준으로 되돌아간 적이 없으며, 수천 년 동안 중국인들은 완벽한 도덕적 삶을 갈망해 왔지만 도덕에 대해 외적인 질책 수준에 머물렀을 뿐이다. 좀 더 직설적으로 말하자면, 중국 사람들은 도덕을 말할 때 일반적으로 도덕적 개념을 사용하여 남을 제지하는 데, 꾸짖는 사람이 개인의 도덕 기준을 준수하는지 여부에 대해 군자君子들은 일반적으로 깊이 생각하지 않는다.

이러한 후회가 나타나는 것은 신학적인 의미에서는 궁극적인 신앙질서의 결여 때문이라면, 철학적인 의미에서는 형이상학적 문제에 대한 인식의 부족과 개인의 가치에 대한 선험적 확립의 부족에서 비롯된다. 그것은 여전히 사고방식의 발현인데, 신앙이 부족하고, 형이상학적인 의문이 부족하고, 개인의 자주적 가치가 부족할 때 도덕이 사회적 도구가 되고, 덕으로 나라를 다스리는 것이 민족의 전통이 될 것이다. 이것이 바로 사실이다.

중국에서는 2,000년 이상 동안 거의 모든 정부 관리자가 사회와 국민을 관리하기 위해 고안된 도덕적 틀을 사용해 왔다. ‘예禮, 의義, 렴廉’ 치恥, ‘오강사미’五講四美, ‘팔영팔욕’八榮八恥, ‘화목한 사회’和諧社會 등 친숙한 키워드는 실제로 ‘덕치’德治라는 이념을 따르고 있다.

이런 의미에서 볼 때 공자의 ‘귀신을 공경하고 멀리한다’敬鬼神而遠之는 것은 지혜와 지식이 아니라 일종의 맹목과 범법이다. 그가 가져오는 사회적 결과는 군자문화나 엘리트 문화가 일반적으로 개인의 마음속에 있는 신앙과 도덕률과 거리가 멀고, 시민사회는 각종 우상숭배로 가득 차 있다는 점이다. 군자는 위선적이고 백성은 길을 잃었다. 사회 전체에는 위선 문화가 스며들어 있으며, 부정직은 사회 전체의 가장 두드러진 특징이 되었다.

7) 유교 3천년, 오직 개방과 자유

우리는 유교의 전통, 즉 중국의 고전철학사상 전통을 마주할 때, 이는 우리가 중국인 전체를 포함하는 동일한 운명에 들어섰다는 것을 의미한다고 믿는다.!

王陽名 Wang Yangming, 熊十力 Xiong Shili, 牟宗三 Mou Zongsan, 唐君毅 Tang Junyi, 秋風 Qiu Feng 세대의 뛰어난 유교 지식인들은 ‘양심’에 의존하여 세상을 분석하지만 양심이 어디에서 오는지 대답하지 않으려고 한다. 스승이자 제자인 熊十力 Xiong Shili와 牟宗三 Mou Zongsan은 평생을 양심의 존재를 입증하는 데 바쳤다. 이로 인해 유교인과 신유학자들은 인간의 본성을 직시하고 ‘독선’의 함정에 빠지게 되었다.

이것이 중국 전통문화의 큰 문제인데, 인간의 의미를 결코 이해하지 못한다는 점이다. 치우펑秋風은 모종산牟宗三과 비슷할지 모른다. 모종산牟宗三 선생의 유교의 기원 추적은 칸트를 출발점으로 삼는다. 그러나 그는 유교의 실천윤리가 칸트의 실천이성과 유사하고, 칸트보다 더 멀리 보는 일종의 ‘지적 직관’을 갖고 있으며 인간은 영적인 존재가 된다고 믿는다.

칸트는 선험적으로 “postulate가정”을 제시했으며, 신은 실천 이성의 기본 가정이다. 하나님이 없다면 인간의 지식과 사고는 발전할 수 없다. 이를 통해 유교儒家는 인간의 무無에 대한 질문을 구축했다. 칸트는 인간 이성의 좌표를 구축했다. 그 결과 중국의 전통문화는 타락하여 낮은 세계에 떨어졌고, 수 천년 동안 먼 곳의 풍경을 선명하게 볼 수 없었다.

이것이 오류를 생각하는 가장 본질적인 방식이다. 근본적인 사고의 문제와 그 문제의식의 준거 틀이 없이는 유교는 진정한 의미에서 발전할 수 없다. 나는 지난 100년 동안 오직 胡適 Hu Shi만이 이것을 보았다고 생각하며, 이로 인해 그는 유교적 사고방식에서 벗어나 개방성과 자유에 대한 생각을 집중하게 되었다. 이는 역사적이며 현재의 사실이다. 중국의 근대적 가치관은 유교가 아닌 胡適 Hu Shi에 의해 확립되었다. 丁文江 Ding Wenjiang과 蔣廷黻 Jiang Tingfu는 매우 재능이 있었지만 중국에는 독재가 필요하다고 믿었다. 오직 胡適 Hu Shi만이 중국의 독재는 항상 가짜였으며 모든 사람이 목소리를 내고 모든 사람이 존중받을 수 있는 민주주의 시스템을 구축해야 한다고 말했다. 胡適 Hu Shi는 또한 민주주의 시스템은 유치원 시스템이며 고급 연구가 필요하지 않다고 말했다. 미국의 많은 사람들은 교육 수준이 높지 않지만 민주주의에 대한 이해는 많은 중국 유교 학생들보다 높습니다. 그래서 余英時 yu yingshi은 자유, 민주, 관용 등 중국인의 현대적 가치관은 胡適 Hu Shi가 세운 것이라고 했는데, 오늘날까지도 본토에서는 胡 適 Hu Shi를 이해하지 못하는 것이 안타깝다.

3. 제자백가諸子百家의 사상가들

중국 역사상 최고의 격동기로 기록되는 춘추 시대에는 온갖 사상가들이 일어나 상고대의 사상을 재해석하는데, 이를 제자백가 사상의 시대라고도 한다. 이 시기에는 상고대의 상제, 천, 신 등의 인격적, 초월적 존재 위주의 사유에서 벗어나 인간을 위주로 하는 인식의 변화가 일어난다. 백성이 신의 주인이라는 사상이 나오는가 하면, 요괴스런 일은 인간에 의해서 일어난다는 사상, 길흉은 사람에 의해서 일어나는 것이지 신에 의한 것이 아니라는 사상, 그리고 제사는 사람을 위한 것이라는 사상 등을 제시한 여러 개혁가들이 등장한다. 여기서 자산은 드디어 “하늘의 도는 멀고 사람의 도는 가깝다.”는 혁신적 사상을 탄생시킨다. 이러한 서주 말 동주 초에 걸친 사상의 동요는 ‘하늘을 원망하는 시’라는 장르까지 나올 정도로 천에 대한 불신과 회의를 극에 달하게 한다.

노자老子에 의해서 천天은 이제 지地의 상대적 개념으로 자리잡게 된다. 종래의 상제上帝나 천天 대신에 도道, 자연自然, 천지의 개념으로 전환된 것이다. 노자는 “무는 천지의 시작에 대한 이름이요, 유는 만물의 어미에 대한 이름이다. 천하만물은 유에서 생기고, 유는 무에서 생긴다.”고 하였다.

순자는 장자를 “자연에 가려서 인간을 알지 못했다.”고 평가한다. 그에 게서도 ‘천지’는 철학의 중심에 있는 것이다. 천지는 무한하므로 무한한 천지의 관점에서 볼 때 우주는 시작도 없는 끝도 없다고 한다. 장자에서도 상제 등 인격적 조물주의 관념은 소멸되었고, 그 자리에는 천지가 대신 자리잡게 된다. 장자 철학의 핵심은 자연, 천지에 있다. 천지는 시작도 끝도 없고, 공간적으로는 무한하다. 조물주는 상제가 아니라 도이며, 만물은 스스로 변화하고 무목적의 성질을 가진다.

공자의 뒤를 이어 “맹자孟子”와 “역전易傳”과 “중용中庸”이 성립되는 전국시대 (일부분은 한초)에 이르면 유가에서도 ‘천’이라는 고대 인격신의 의미가 자연이란 의미의 천지라는 용어로 된다.

“주역周易”은 동양적 사유의 특색이 가장 잘 나타나 있는 경전으로 늘 첫 손에 꼽혀 왔다.

“주역”은 점을 치기 위한 용도로 쓰인 ‘경經’과 훗날 철학적 해석이 가해 진 ‘전傳’, 즉 ‘십익十翼 서양에서는 ‘실체’ (Substance) 개념을 중심으로 존재론을 전개한 데 비하여, 중국에서는 ‘상관성’ (CorrelaLon) 개념을 중심으로 세계를 설명해 왔다.’로 구성되어 있다. 춘추 시대까지 역易은 주로 점서 의 용도로 쓰였고, 전국 말기에 이르기까지 유가의 대표적 철학 사상서였다. 그런데 이 ‘십익’은 유가 사상가들이 당대의 사상적 도전을 수용하여 이를 융합해 낸 결과로 본다. 즉 전국 후기에 제자백가들은 서로 영향을 미치고 하나의 사상적 융합을 꾀하게 되는데, 이러한 시대적 과제를 유가의 입장에서 해석한 것이 바로 이 ‘십익’이라는 것이다.

이 “역전”의 천 관념에서 가장 두드러지는 변화는 ‘천’이 ‘지’의 상대적 개념으로 쓰였다는 것이다. 즉 천이 주재적, 인격적 신의 의미에서 전환하여 천지 우주를 뜻하게 된다. “역의 의미는 천지와 동일하다.” “역의 원리는 천지와 서로 유사하다.” “역의 상징은 천지보다 더 큰 것이 없다.”등의 표현이 그것이다. 주역에서의 천지는 끊임없이 변화하고 움직이며, 만물의 생명이 이 천지의 교감에 따라 생성되고 발육, 성장하는 것이다.

“중용”에서도 대체로 ‘천도’ ‘천지의 도’ ‘천’ ‘지’ 등의 개념으로 표현되는 천지 자연을 강조한다. 이것 역시 이전의 이분법적인 천, 제 등의 상제 개념이 우주 자연을 의미하게 되는 것이다.

결론적으로 도가의 노자나 장자는 말할 것도 없고 선진 유가의 “중용”과 “역전”에 이르면 ‘천’은 이전의 인격적 의미의 신 개념을 떠나 ‘지’의 상대적 개념으로 자리잡으면서 우주를 해석하는 주요한 두 범주로 등장하게 된다. 이리하여 동양적 사유는 천지 속의 모든 만물, 즉 산, 강, 비바람, 초목, 심지어는 돌과 물까지도 포함되는 자연의 신비로움에서 초월의 의미를 찾아내는 자연신론自然神論적 특징을 갖게 된다.

이 사상은 훗날 천인합일 또는 물아일체의 사상으로 발전되는데 종적으로 보면 하늘과 인간이 합일되어 있고, 횡적으로 보면 주체와 객체를 이루는 대상세계와 주체가 하나이다. 따라서 동양인의 사고에는 신이라는 일신론적 개념이 근본적으로 큰 의미를 지니지 못하게 되는 것이다. 왜냐하면 우주와 우주 안에 있는 모든 것은 운동과 변화라는 자연적인 법칙을 따른다고 보았기 때문이다. 그리하여 초자연적 지배자나 창조주라는 개념이 있을 필요가 없다는 점에 유의하여야 한다.

결론적으로 동아시아적 사유에서는 상제나 천의 인격적 의미는 점차 전환되어 자연이란 범주로 귀속되어 갔다. 그리고 자연 (천)과 인간을 하나의 화해적, 유기적 통일체로 파악함으로써 ‘자연과 인간은 하나’라는 천인합일 天人合一의 사상이 나오게 된다.

4. 기독교 세계관과 도교세계관의 비교

– 구분 : 도교세계관 / 기독교세계관

.신관 : 노자와 황제의 신격화. 신격화를 통하여 사람을 신으로 높여 숭배 한다. 사람의 필요에 따라 사람이 만든 신지神祇 즉, 많은 신들과 귀신을 섬기고 있다. / 유일하신 삼위일체 하나님만이 신이시다. 귀신은 사탄이 부리는 타락한 천사들이다.

.계시관 : 노자의 “도덕경”과 장자의”장자”그 리고 도가道家의 저서를 기본으로 하고 수많은 도사道士들의 저서와 다른 종교에서 수용한 것을 정리한 도장道藏을 경전經典으로 삼고 있다. 인간의 필요에 따라 타종교 의 모든 것을 수용하고 융합이 가능하다. / 하나님의 계시인 성경66권만이 기독교의 경전이다. (고후3:16, 벧후1:21) 하나님이 계시하신 진리의 말씀을 믿는 기독교는 다른 종교와 혼합하지 않는다.

.구원관 : 장생불사長生不死를 도교 수련의 목적으로 삼고 사람이 수련과 단약丹藥 복용을 통하여 장생불사한 다고 믿는다. / 죄인인 인간의 육체의 생명은 유한하다. 그러므로 예수 그리스도를 믿어 죄사함 받고 의롭다함 받아 구원받는다.

.내세관 : 신선神仙이 거하는 선경仙境을 동천복지洞天福地라고 한다. 이것은 이 세상에 있다. 공덕을 쌓고 죽은 사람이나 양생수련을 통해 신선神仙이 된 자들이 사는 곳이다. / 예수 그리스도를 믿어 중생한 사람은 내세의 소망을 갖고 살며, 내세에 하나님의 나라에서 하나님과 함께 거한다.

.우주생성관 : 우주는 도道에서 나온 기氣, 즉 원기의 활동에서 기원한다. 道生一 / 우주와 그 안에서 있는 모든 것은 하나님이 말씀으로 창조하셨다. (창1:1)

.예배관 : 다양한 제의가 있다. 사람들이 필요에 따라 만든 신지神祇와 신선 神仙에게 제사드린다. 재난을 물리치기 위하여 귀신鬼神에게도 제사를 드린다. / 교회는 말씀, 성례, 권징을 표지로 가지며 말씀에 따라 중생한 그리스도인들이 하나님을 예배하는 곳이다.

나가는 말

동양과 서양의 종교를 비교할 때 서양의 종교宗教는 유일신唯一神 신앙으로, 동양의 종교宗教는 자연신론自然神論이나 범신론泛神論으로 분류한다.

동양인들은 유교儒教의 신자인 동시에 불교佛教, 도교道教의 신자라고 한다. 그리고 이 사이에서 모순이나 충돌을 거의 느끼지 못한다고 한다. 그래서 중국인들은 “유학의 관모를 쓰고, 도교의 옷을 입고, 불교의 신발을 신었다.” (*주44, 공봉진 저, 「중국지역연구와 현대중국의 이해」 서울: 오름, 2007. “수주蘇州에서 살고 항주杭州의 옷을 입으며 광주廣州에서 먹고 류주柳州에서 죽는다”라는 문구에서 중국인의 가치관, 중국 내 지역의 특색과 문화 등을 알 수 있다고 말한다.) 라는 말을 한다. 또 삼교는 “동일한 목적지를 향해 가는 세 개의 길”이고, ‘꽃, 잎, 씨와 같이 모두 동일한 뿌리에서 나온 것’이라 말하기도 한다. 또 “도교의 단법, 불교의 유물 그리고 유교의 윤리는 궤를 같이한다.”고 한다. 이런 말들은 모두 동양의 사상들이 따로 떼어 놓고 생각할 수 없을 정도로 성격을 같이하고 있다는 말이며, 그 특징은 공통적으로 천지, 자연에 신성함을 부여한다는 것이다.

중국사상에는 창조주와 피조물이라는 이분법이 없다. 중국인들에게는 창조주도 없고 나아가서는 창조주가 필요하지 않기 때문에 창조주 피조물의 구분이 필요하지 않다. 선과 악 사이의 이분법도 없으며, 선한세력과 악한 세력 사이의 변증법적 투쟁도 없다. 단지 일시적인 불균형이나 부조화가 있을 뿐이며, 근본적으로 이 세계는 그 자체로서 완전하다는 것이다. 이 세계보다 더 나은 세계를 생각하거나 고대할 필요도 없다.

기독교 사상에서는 창조주와 피조물을 구별치 않는 것을 생각할 수 없다.

기독교인들에게는 죄 Hybris 혹은 기독교 전통에서는 원죄의 근원으로 생각되는 영적 교만으로 여겨질 것이다.

Hybris라는 개념은 중국문화에는 없는 것이다. Hybris라는 개념은 창조주와 피조물, 하나님과 인간, 성聖과 속俗, 개체성과 전체 성 등등 사이의 이분법의 전개를 피할 수 없는 독특한 세계관이나 사고구조 안에서만 가능한 것이다. 그러므로 Hybris라는 개념을 중국정신이나 문화에 적용하는 것은 부적절하다.

우리가 중국사상을 이해하기 위해서는 중국 세계관의 근본적인 전제를 알아야 한다. 그러므로 중국전통에서 유래한 특수한 어휘를 전적으로 그 자체의 우주론적 맥락에서 유래한 유대 기독교적 개념이나 어휘와 비교하는 것은 잘못이다.

기독교적 세계관의 근본적인 전제는 우주는 그 자신의 피조물과는 완전히 독립해 있는 신에 의해 창조된 것이라는 것이다.

신의 존재, 인간의 존재에 대한 기독교적 이해는 창세기 우주관의 기본 전제를 떠나서는 이해될 수 없다. 더 나아가서 기독교 사고방식과 삶의 방식은 모두 창세기 우주관에 의해 결정된다.

창세기의 우주관에서 발견되는 기본적인 전제는 창조주와 피조물이 존재한다는 것이다. 우주는 창조주에 의해 피조되었고, 통치된다. 이러한 사고방식이나 세계관은 기독교 전통의 윤리적 체계나 서구문화 일반 안에서 중대한 역할을 하고 있다. 세계관은 사고방식의 반영이며, 사고방식은 어떤 우주관에 의해 형성된다.

창조주 피조물 사이의 본질적 구별을 야기한 기독교 우주관의 기본 전제는 원죄와 죄책이라는 두 개념 사이의 갈등을 불가피하게 한다. (*주45, 기독교전통에서 죄의 문제는 윤리적 의미를 떠나서도 존재론적 기원과 의미를 동시에 지니고 있다.) 그리하여 이러한 이 중성을 극복하기 위해서는 예수 그리스도를 통한 화해, 사죄, 구원, 구속의 성취가 필요한 것이다.

우주관이나 세계관은 문화의 근본적인 전제이다. 다른 문화를 이해한다는 것은 우리가 그 문화의 세계관의 근본 전제를 알게 되었다는 것을 뜻한다.

그 문화나 종교의 우주관이나 세계관은 일부가 아니라 전구조를 이해하는 것이 매우 중요하다. 이러한 목적을 달성하기 위해서는 우리 자신의 것보다 다른 종교나 문화, 사상, 세계관의 숨은 차원이나 가려진 의미를 찾아보는 것은 기독교 선교학적 차원에서 매우 중요하고 필수과제라 여긴다.

참고문헌 參考文獻

[1] 文史知識編輯部,「道教與傳統文化」 北京:中華書局,2016

[2] 程樂松,「鬼之仙途:道教視閾中的觀念演進」,世界宗教研究 2017年 1期

[3] 朱殿炎,「道教世界觀研究」,道教研究, 2015年 2期

[4] 江兵,「老子’之聖人觀」,河北青年管理干部學院學報,2014年 1期

[5] 龍澤黯,“道家聖人觀-從《老子》到《莊子》”中國哲學學位論文,湘譚大學,2014年

[6] 秋風著, 「華夏治理秩序史」,海南出版社,2002年

[7] 余英時, 「錢穆與現代中國學術」,廣西師範大學出版社,2008年

[8] 基督教,新舊約聖經

[9] 孔子,「論語」

[10] 老子,「道德經」

[11] 요한 칼빈, 기독교강요 1.1.1

[12] 김교빈외 13인, 「동양철학은 물질문명의 대안인가」, 서울: 웅진출판, 1998.

[13] 정세근, 「노자 도덕경」 서울: 문예출판사, 2018.

[14] 공봉진 저, 「중국지역연구와 현대중국의 이해」 서울: 오름, 2007.

최영준 교수 (EGST 대표, 북사대 Ph.D)

PRESIDENT IN EZRA GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY

크리스천라이프 편집부

![시드니인문학교실, 9월 모임 실시 … 리드컴 수요모임은 올해 종강 – 린필드 목요모임 9월 7일과 21일 모임 가져, 다음모임은 10월 5일 ‘이탈리아의 역사·예술과 인문학’ 주제로 / 2차 인문학여행 점검모임은 이집트 식당에서 [9월 21일 강연 전문 포함]](https://chedulife.com.au/wp-content/uploads/시드니인문학교실-9월-첫번째-모임-1024x473.jpg)