시드니인문학교실, 11월 첫주간 모임 ‘우리말 우리글 그리고 인문학’ 주제로 실시

다음모임은 11월 16일 ‘홀로코스트와 유대인, 그리고 인문학’ 주제로 [11월 2일 강연 전문 포함]

제2차 인문학여행 10월 11~22일 (이집트·이탈리아, 10박 12일), 10월 22~24일 (강릉 오죽헌·허난설헌 생가·남양주 다산생가, 천도교중앙대교당 2박 3일) 성료

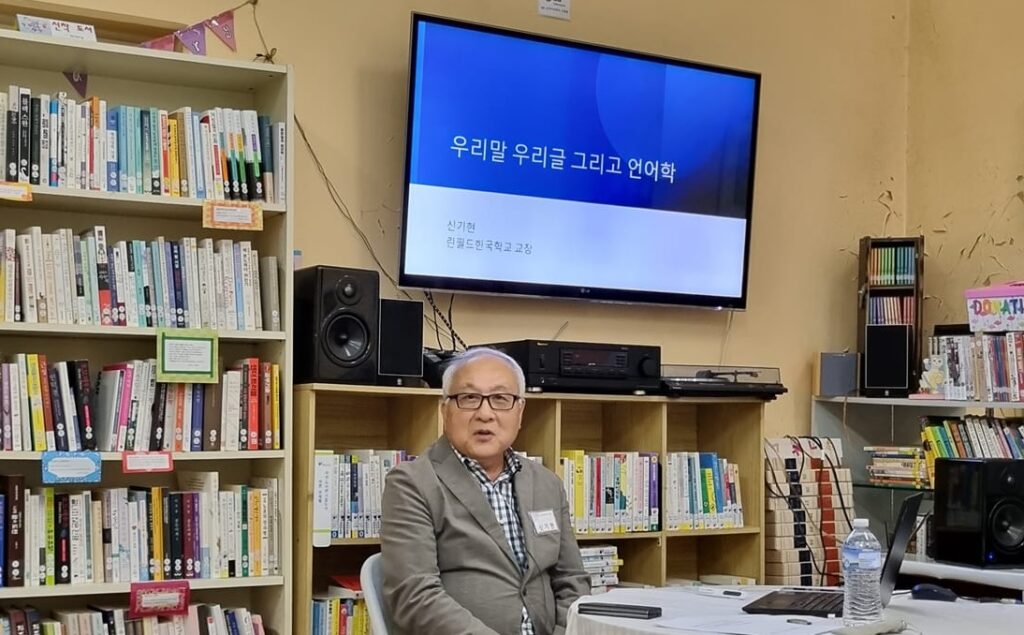

린필드 시드니인문학교실 (The Humanitas Class For the Korean Community in Sydney)은 지난 11월 2일 LKS한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Highway, Lindfield)에서 신기현 교수 (린필드한국학교 교장)를 강사로 ‘우리말 우리글 그리고 인문학’이란 주제로 열렸다.

이날 강사로 선 신기현 교수는 서두에 “우리글은 그 정교함이 타의 추종을 불허하는 훌륭한 글이다. 그러나 우리말이 우리글 처럼 훌륭하다는 증거는 없다. 언어학은 우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문이다. 이런 의미에서 인간인 우리 자신을 연구하는 학문이다. 이중언어 구사의 맥락에서 살아가고 있는 우리 호주 한인들은 우리자신을 살펴봄에 있어 겸손한 자세를 가져야 할 필요가 있다”며 “오늘 발표의 제한성으로 우리말, 우리글, 언어학… 어느 하나도 1시간 안에 담아낼 수 있는 내용이 아니다. 그럼에도, 언어학도가 아니신 청중을 대상으로 또 우리가 우리를 알아가는 인문학 강좌에 관심을 가지신 청중을 대상으로, 우리말, 우리글, 언어학의 개론적 소개에 아주 조금 부분적으로 덧붙이고자 하는 발표임”을 미리 밝히고 시작했다.

이어 ‘언어학은 인간의 언어를 분석 기술하는 학문’이라며 ‘음운론, 형태론, 구문론, 의미론, 화용론’의 개념을 살핀 후 음운론은 ‘소리의 문법’ 연구, 형태론은 ‘단어의 문법’ 연구, 구문론은 ‘문장의 문법’ 연구, 의미론은 ‘의미체계’ ‘의미변화’ 등 연구, 화용론은 ‘언어 사용의 맥락과 상황’ 연구임을 나눴다.

또한 인접 학문과 교차하는 영역에서 사회언어학은 ‘언어와 사회’를 연구·방언· 언어접촉·이중 또는 다중언어 등, 심리언어학은 언어 능력과 관련된 심리학적 생물학적 과정을 연구·언어습득·언어 처리·언어 장애 등 (언어는 사회학의 대상, 심리학의 대상?), 역사언어학은 통시적 현상으로서의 언어 연구·언어 변화·언어 분류·비교 언어·언어의 기원 등, 인류언어학은 언어와 문화·field work·언어의 기원·진화 등, 응용언어학은 언어교육·언어정책·통번역 등이다.

융합, 복합, 연계, 통섭 등의 개념들과 함께 사회언어학은 대조언어학, 심리언어학은 인지언어학, 역사언어학은 언어민속지, 인류언어학은 말뭉치언어학, 응용언어학은 언어정보학 등과 융합한다.

이에 언어학은 우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문으로. 이런 의미에서 인간인 우리 자신을 연구하는 학문이다. 규범적 가치 지향을 목적으로 하는 학문이 아니라고 생각한다. 언중의 언어 사용을 이끄는 일은 보통 창작하시는 분들이. 물론, ‘새로운’ 언어 사용의 규칙성 발견은 언어학자의 몫이라며 우리말의 소리 (모음, 자음-초성, 자음-종성)에 대해 구체적으로 나눈 후 우리말의 동사, 주제어, 주어, 목적어 그리고 서법, 화용상 특색, 자질 문자 (훈민정음 – 자음, 훈민정음 – 모음), 초성 자음자, 종성 자음자 등에 대해서 나눴다.

강연을 마치며 “첫째로 말과 글은 다른 개체다. 우리글은 그 정교함이 타의 추종을 불허하는 훌륭한 글이다. 그러나 우리말이 우리글처럼 훌륭하다는 증거는 없다. 둘째로 언어학은 우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문이다. 언어학은 이런 의미에서 인문학이라고 생각한다. 셋째로 이중언어 구사자인 우리는 우리 자신을 살펴봄에 있어 겸손한 자세를 가져야할 필요가 있다. 우리 옆에는 항상 ‘비교대상’이 존재하며, 우리를 살필 때, ‘우리’와 그 ‘비교 대상’의 상위에 존재하는 실체를 무시할 수 없기에 그렇다”며 강연을 마쳤다.

강연 후에는 자유롭게 토론의 시간을 가졌다.

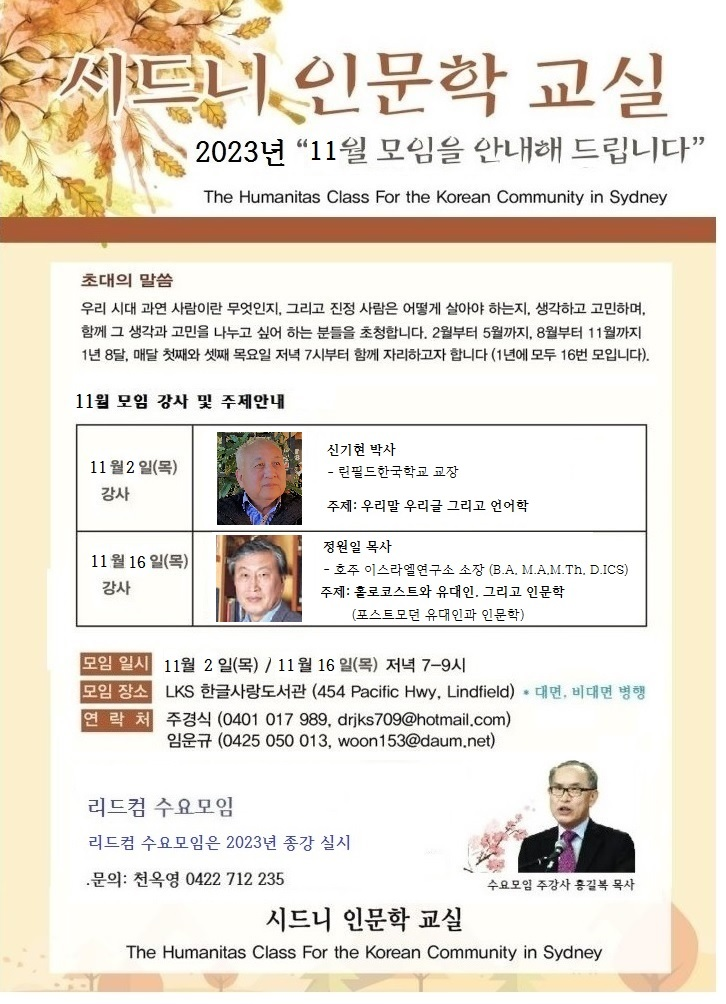

시드니인문학교실은 “우리 시대 과연 사람이란 무엇인지, 그리고 진정 사람은 어떻게 살아야 하는지, 생각하고 고민하며, 함께 그 생각과 고민을 나누고 싶어 하는 분들을 초청합니다. 현재 린필드에서는 목요일 (1, 3주 목요일 오후 7시)에, 리드컴에서는 수요일 (2, 4주 수요일 오전 10시)에 모임을 합니다”라고 취지를 밝히며 초청했다.

다음 린필드 목요모임은 11월 16일 (목) 오후 7시, 정원일 목사를 강사로 “홀로코스트와 유대인, 그리고 인문학 : 포스트모던 유대인과 인문학”이란 주제로 린필드한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Hwy, Lindfield)에서 대면과 비대면을 병행해 모임을 갖는다.

한편 시드니인문학교실은 지난 10월 11일부터 24일까지 이집트, 이탈리아, 한국에서 33명이 참석한 가운데 제2차 인문학여행을 진행했다. 10월 11일부터 22일까지 이집트와 이탈리아에서 10박 12일간, 10월 22일부터 24일까지 (2박 3일) 한국의 강릉 오죽헌·허난설헌 생가, 남양주 다산생가, 서울 천도교중앙대교당 방문 등으로 진행됐다.

시드니인문학교실의 주강사 홍길복 목사는 “‘시드니인문학 교실에서는 여행을 떠나기에 앞서 함께 공부하는 시간을 가졌습니다. 그 이유는 <모든 여행이란 아는 것 만큼만 보여지기> 때문입니다. 영어로는 I can see as much as I know. 혹은 You can see as much as you know, 미리 공부하지 않고는 가서 보아도, 그곳에 가서 보아도 그곳이 어디인지를 모르고, 또 그것이 무엇을 가르키는지를 모르게 되고, 아무리 설명을 해 주어도 그 의미가 무엇인지를 제대로 알 수가 없습니다. 공부하지 않고 떠나는 여행이란 한국의 속담 처럼 그야말로 ‘개 바위 갔다 오는 격’이 됩니다. 그런데 우리 같은 단체여행에서의 공부는 어떤 한 사람이 혼자 준비하여 일방적으로 알려 주는 것 보다는 서로, 함께, 같이 지식과 정보를 탐색하고 준비하여 나눔으로 더 심도있게 알 수 있을 뿐만이 아니라, 보다 높은 참여도와 친구의식이 만들어집니다. 우리 여행단은 인문학의 목표와 인문학여행의 목적 이외의 다른 모든 분야들, 즉 이탈리아와 이집트에 대한 General Information을 비롯하여 여행의 정보와 지식에 유익하다고 여겨지는 여러가지 다양한 분야에 걸쳐서는 가능한한 참가자들이 고루 세부적으로 나누어서 준비하여 가이드북을 만들었습니다.”라며 “마치 성지순례를 많이 했다고 해서 자동적으로 신앙심이 높아지거나 영적으로 성숙해지지는 않는 것과 마찬가지 이치입니다. 우리가 인문학여행을 함께 하려고하는 데는 다음과 같은 몇 가지 이유들이 있다고 봅니다. 첫째, 인문학여행은 ‘자기를 찿아가는 여정’입니다. 둘째, 인문학여행은 미지의 세계를 향한 탐험입니다. 셋째, 여행은 종합적 건강검진입니다. 넷째, 여행은 치유 (Healing)와 회복 (Recovery)입니다. 다섯째, 여행은 세상과 인생의 궁금증을 풀어주고, 그 답을 알려줍니다. 여섯째, 역시 여행이란 노는 것입니다. 마지막, 인문학여행은 그동안 우리 교실이 추구해 왔던 인문학의 목표와 맞닿아 있습니다. 우리는 이 여행을 통하여 자아를 성찰하고, 인간과 역사와 자연에 대한 이해의 폭을 넓혀가고, 세상의 다양성을 발견하여, 피차 마음의 빗장들을 거두어내고, 포용성을 확장하고 겸손한 사람이 되어 평화로운 세상, 아름다운 인간애를 찾아가리라 다짐하려고 합니다.”라고 인문학여행의 목적을 밝혔다.

시드니인문학교실 11월 모임 안내

– 린필드 목요모임

.일시: 11월 2일과 16일 (목) 오후 7~9시

11월 1일 강사 신기현 교수 – 우리말 우리글 그리고 인문학

11월 16일 강사 정원일 목사 – 홀로코스트와 유대인, 그리고 인문학 : 포스트모던 유대인과 인문학

.장소: 린필드한글사랑도서관 (김동숙 관장, 454 Pacific Hwy, Lindfield)

(대면과 비대면 병행해 모임)

.문의: 주경식 (0401 017 989, [email protected]) / 임운규 (0425 050 013, [email protected])

– 리드컴 수요모임은 2023년 종강 실시

리드컴 수요모임은 2023년 종강을 실시했습니다. 2024년 개강합니다.

시드니인문학교실 11월 2일 강연 전문

우리말 우리글 그리고 언어학

오늘 발표의 논점은…

1. 우리글은 그 정교함이 타의 추종을 불허하는 훌륭한 글. 그러나 우리말이 우리글 처럼 훌륭하다는 증거는 없음.

2. 언어학은우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문. 이런 의미에서 인간인 우리 자신을 연구하는 학문.

3. 이중언어 구사의 맥락에서 살아가고 있는 우리 호주 한인들은 우리자신을 살펴봄에 있어 겸손한 자세를 가져야 할 필요가 있음.

오늘 발표의 제한성

• 우리말, 우리글, 언어학 … 어느 하나도 1시간 안에 담아낼 수 있는 내용이 아님.

• 그럼에도, 언어학도가 아니신 청중을 대상으로 또 우리가 우리를 알아가는 인문학 강좌에 관심을 가지신 청중을 대상으로, 우리말, 우리글, 언어학의 개론적 소개에 아주 조금 부분적으로 덧붙이고자 하는 발표.

• 미리 밝히고 시작함.

출발점

생각보다 많은 분들이 “세종대왕이 창제하신 한국어…” 라고 하거나 언어학을 공부하셨다니, “멜버른이 맞아요, 멜번이 맞아요? … 멜본은요?” 라고하심.

언어학은…

인간의 언어를 분석 기술하는 학문

음성학 소리

——-

음운론

형태론 – 문법

구문론

——-

의미론 – 의미

화용론

음성학

음운론 – ‘소리의 문법’을 연구

형태론 – ‘단어의 문법’을 연구

구문론 – ‘문장의 문법’을 연구

의미론 – ‘의미체계’, ‘의미변화’ 등을 연구

화용론 – ‘언어 사용의 맥락과 상황’을 연구

인접 학문과 교차하는 영역에서의 언어학

음운론: 사회언어학 – ‘언어와 사회’를 연구. 방언, 언어접촉, 이중 / 다중언어…

(언어는 사회학의 대상, 심리학의 대상?)

형태론: 심리언어학 – 언어 능력과 관련된 심리학적 생물학적 과정을 연구. 언어습득, 언어 처리, 언어 장애 …

구문론: 역사언어학 – 통시적 현상으로서의 언어 연구. 언어 변화, 언어 분류, 비교 언어, 언어의 기원…

의미론: 인류언어학 – 언어와 문화, field work, 언어의 기원, 진화…

화용론: 응용언어학 – 언어교육, 언어정책, 통번역…

융합, 복합, 연계, 통섭 등의 개념들과 함께…

기술언어학

음운론: 사회언어학 – 대조언어학

(상대적으로 긴 역사)

형태론: 심리언어학 – 인지언어학

구문론: 역사언어학 – 언어민속지

——–

의미론: 인류언어학 – 말뭉치언어학

화용론: 응용언어학 – 언어정보학

음성학, 언어학, 기호학, 미디어케뮤니케이션학

요컨대 …

• 언어학은 우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문. 이런 의미에서 인간인 우리 자신을 연구하는 학문.

• 규범적 가치 지향을 목적으로 하는 학문이 아니라고 생각함. 언중의 언어 사용을 이끄는 일은 보통 창작하시는 분들이. 물론, ‘새로운’ 언어 사용의 규칙성 발견은 언어학자가.

• 국립국어원에서 ‘멜번’이나 ‘멜본’이 아닌 ‘멜버른’을 표준으로 삼았다는 것을 어떻게 설명할 것인가?

• “신기현님 들어가실게요.” (한국의 병원에서 간호원이 발표자에게)

• “재미있지말입니다.” (‘태양의 후예’에서 하사관이 장교에게)

• “언니, 여기 물 좀 더 주세요.” (한국의 음식점에서 60대 여성이 20대 여성에게)

우리말은 …

우리말의 소리 (모음)

우리말의 소리 (모음) …

우리말의 소리 (모음)

우리말의 소리 (모음) …

우리말의 소리 (모음)

우리말의 소리 (모음) …

우리말의 소리 (모음)

우리말의 소리 (자음– 초성) …

우리말의 소리 (자음– 초성) …

우리말의 소리 (자음– 초성) …

우리말의 소리 (자음– 종성) …

우리말의 소리 (자음– 종성) …

우리말의 소리 (자음– 종성) …

우리말은 …

• Martin, S. (1964). Speech Levels in Japan and Korea. In Hymes, D. (ed.) Language in Culture and Society. NY: Harper & Row. pp405-415.

‘어말어미’

우리말의 동사 …

우리말의 동사 …

우리말의 동사 …

우리말의 동사 …

우리말의 동사 …

우리말의 동사 …

우리말의 주제어, 주어, 목적어 그리고 서법

Ross, J. R. (1982) “Pronoun Deleting Processes in German,” paper presented at the annual meeting of the Linguistic Society of America, San Diego, California.

우리말의 화용상 특색

• 우리말의 “콜라주세요.”와 영어의 “Can I have a coke please?”가 보이는 차이점이 시사하는 것이 무엇인가?

• ‘우리 형’이나 ‘내 동생’은 괜찮은 표현인데, ‘내 형’과 ‘우리 동생’은 왜 이상한가?

요컨대…

• 우리말은 파열음이 압도 다수 존재하고 (마찰음보다), 음절말에 오는 자음의 수가 제한적. 상대 높임, 주체 높임을 포함하여 동사에 표시되는 정보가 많아 동사의 구조가 매우 복잡함. 반면, 명사는 상대적으로 단순한 구조. 또 주어와 목적어가 자주 생략됨.

• 감정 전달에 특화? 정보 전달에의 효율성? 사유의 도구로서? …

• 특색은 특색일 뿐.

우리글은…

• 매우 독창적이고 과학적인 문자 체계

안병희. (2007:26). 훈민정음연구. 서울대학교출판문화원.

• 부언하면 …

다른 문자들과 달리, 누가 언제 어떻게 왜 만들었는지 알 수 있고

어떻게 사용하는 지를 보이는 ‘설명서’가 존재하며

우리말 뿐만 아니라 다른 이들의 말도 표기할 수 있는 간결하나 깊이 있고 효율적인 시스템 (자음과 모음의 구분, 초성과 종성을 다루는 방식)

• Geoffrey Samson의 분류에 따르면, 한글은 표음문자 그리고 표음문자 중 유일한 ‘자질문자’

Sampson, G. (2015). Writing Systems. 2nd Edition. Equinox Pub.

자질 문자란 (훈민정음 – 자음)

세종대왕이 여러 ‘방식’을 통해 나타내고자 했던 ‘자질’ 중 서구 언어학의 패러다임 안에서 설명이 가능한 것은…

• ‘가획’이 나타내는 자질 (경음 – heavily aspirated)

• ‘병서’가 나타내는 자질 (격음 – unaspirated)

• ‘연서’가 나타내는 자질 (순경음 – bilabial fricative)

자질 문자란 (훈민정음– 모음)

세종이 여러 ‘방식’을 통해 나타내고자 했던 ‘자질’ 중 서구언어학의 패러다임 안에서 설명이 가능한 것은…

• ‘재출’이 나타내는 자질 (‘ㅣ’계의 이중모음– y prefixed)

초성자음자

종성 자음자

• 소리 값이 다르니, 초성 자음자와 중성 모음자 외에 종성 자음자를 달리할 것인가?

• 終聲復用初聲 – 원칙

• 八字可足用

종성 자음자

• ‘빋’의 뒤에 주격 조사 ‘이’를 붙이니, ‘비시’, ‘비지’, ‘비치’로 소리남.

• 비슷한 맥락에서, 거의 모든 초성 자음이 종성 자음으로도 존재함을 알 수 있음. 따라서, 초성과 종성 자음자를 따로 만들 필요가 없음. 終聲復用初聲

• ‘빗’과 ‘빚’, ‘빛’이 ‘빋’으로 소리나는 것은 음절말 자음에 적용되는 소리 규칙에 따른 것. 八字可足用

• 우리말에는 둘 이상의 자음이 초성 또는 종성에 나타날 수 있음도 알 수 있음. 음절말에서의 소리규칙이 적용.

• ‘음소’와 ‘이음’

몇 가지 생각해 볼만한 문제…

• 깻잎 (깬닙? Why not 깨십?)

• 십육 (심뉵? Not 시뷱?)

• 시드니 (Sounds like ‘Shi-deu-ni’, not ‘Sid-ni’)

• 타롱가주 (Joo? Can’t you say zoo?)

• 찌아찌아족 (로마자를 쓰는 베트남인과 같은 로마자를 쓰는 이탈리아인이 쉽게 대화를 할 수 있을까?)

• 한자와 한글

종합하면…

1. 말과 글은 다른 개체. 우리 글은 그 정교함이 타의 추종을 불허하는 훌륭한 글. 그러나 우리말이 우리글처럼 훌륭하다는 증거는없음.

2. 언어학은 우리가 우리의 일상에서 사용하고 있는 언어를 기술하고 설명하는 학문. 언어학은 이런 의미에서 인문학이라고 생각함.

3. 이중언어 구사자인 우리는 우리 자신을 살펴 봄에 있어 겸손한 자세를 가져야할 필요가 있음. 우리 옆에는 항상 ‘비교대상’이 존재하며, 우리를 살필 때, ‘우리’와 그 ‘비교 대상’의 상위에 존재하는 실체를 무시할 수 없기에.

신기현 교수

린필드한국학교교장

크리스천라이프 편집부

![시드니인문학교실, 11월 첫주간 모임 ‘우리말 우리글 그리고 인문학’ 주제로 실시 – 다음모임은 11월 16일 ‘홀로코스트와 유대인, 그리고 인문학’ 주제로 / 제2차 인문학여행 10월 11~22일 (이집트·이탈리아), 10월 22~24일 (한국) 성료 [11월 2일 강연 전문 포함]](https://chedulife.com.au/wp-content/uploads/시드니인문학교실-첫주간-0001-1024x473.jpg)