설형문자 (楔形文字) / 쐐기 문자 (cuneiform)

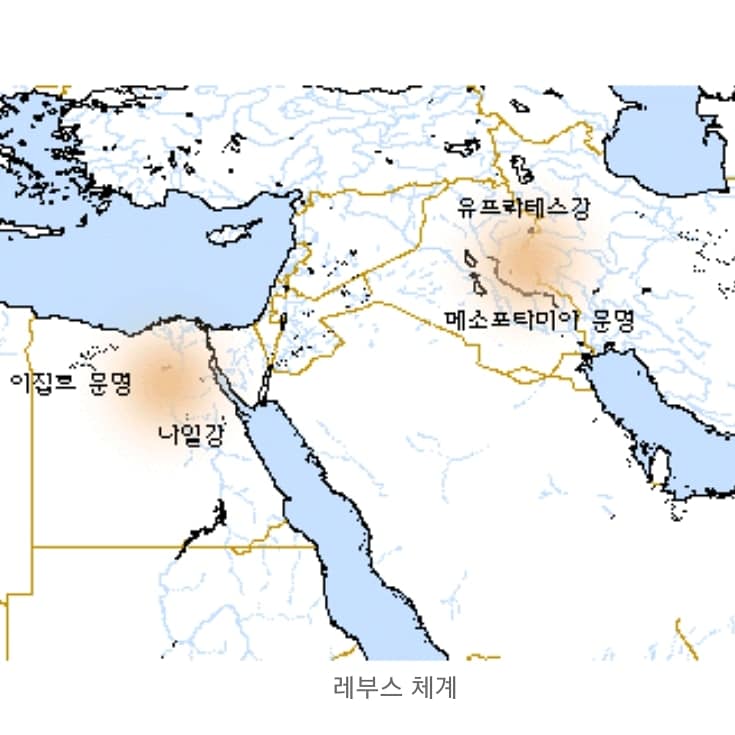

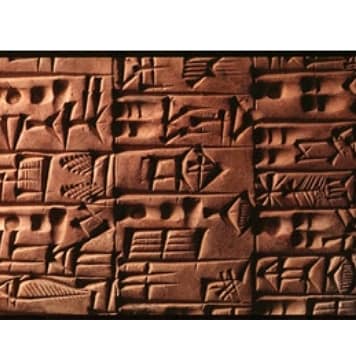

쐐기 문자(cuneiform) 또는 설형 문자(楔形文字)는 수메르인들이 기원전 3000년경부터 사용했던 상형문자로, 현재 알려진 것 중 가장 최초의 문자이다. 시간이 지나면서 상형 문자적인 요소는 줄어들고 점점 추상화되었다.

설형문자는 기원전 3100년경부터 기원전 1세기까지 메소포타미아문명의 수메르(Sumer)지역에 사용된 문자로, 그림문자에서 쐐기모양의 획을 가진 문자로 발전했기 때문에 쐐기문자(cuneiform)라 한다.

이집트의 상형문자가 인류 최초 문자라고 알려져 왔으나 메소포타미아(Mesopotamia)문명 유적이 발굴되면서 수메르문자(Sumerian script)가 이집트문자보다 먼저 발명되었다는 증거가 나와 지금은 인류 최초의 문자라고 일반적으로 인정된다. 이 쐐기문자는 수메르인이 발명한 것이 아니고, 처음 사용된 곳도 이란 고원지대라는 주장도 있으나, 일반적으로 문화의 연속성과 환경적인 증거로 보아 수메르인이 발명한 것이라고 인정되고 있다.

쐐기문자는 기원전 4차 천년 후반에 그림문자에서 진화되어 나왔다는 것이 일반적인 견해이다. 최초의 기록으로 메소포타미아 남부 우르크(Uruk)에서 기원전 31세기에 쓰인 것이 발견되었다.

수메르어의 특징은 동형 다음다의어(Polyphony)와 동음이의어(homophony)가 많고, 단음절로 구성되어 있다는 점이다. 그래서 처음에 표의문자를 음절문자로 전환시키는 수수께끼원리 적용이 용이했다. 따라서 초기 때부터 수메르 쐐기문자는 표의-음절문자로 전환되었다.

이 수메르 쐐기문자는 바빌로니아와 아시리아 이외에 이웃에 거주하던 여러 민족의 언어 즉 엘람어(Elamite), 카사이트어(Kassite), 고대페르시아어(Old Persian), 후르리어(Hurrian)에서 차용해 갔다.

설형문자의 발생

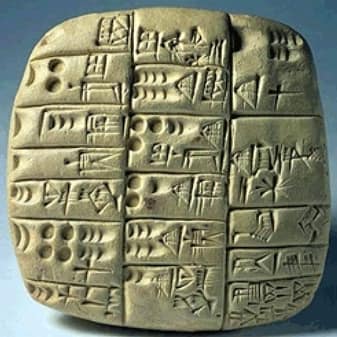

문자의 발명 이유에는 여러 가지 가설이 있지만 무엇보다 일상생활에 필요한 중요한 정보를 기억하는 방법이 필요해서 만들어졌다고 본다. 메소포타미아 지역은 돌이나 바위가 없고 거의가 흙으로 구성되어 있다. 그래서 흙 판을 만들어 그 위에 그림을 그렸는데 이것은 수메르인들의 경제적이고 행정적인 필요에 의한 것이었다. 그들의 첫 번째 시도는 거칠고 상형문자에 가까웠으며, 따라서 단지 매우 단순한 행정기록만을 남길 수 있었다. 그러나 이후 수세기가 지나는 동안 점진적으로 그들의 문자체계를 수정하고 형성해나갔다. 그리고 그 결과로 수메르 문자는 처음의 상형문자의 성격을 완전히 잃어버리고 마침내는 아주 양식화된 순수한 표음문자 체계가 되었다. 이리하여 기원전 2500~2000년 사이에 수메르의 문자기술은 가장 복잡한 역사적·문화적 작문도 어렵지 않게 완성하여 표현할 수 있는 충분한 감각과 유연성을 갖추게 되었다.

– 수메르인의 발명이 아니라는 주장

설형문자를 수메르인이 발명했다는 주장에 반대하는 주장이 있다. 그 이유로 첫째, 우르크에 살았던 사람이 수메르인인지 아닌지를 확인할 수가 없는데 초기의 모든 텍스트문자는 순수한 그림문자라 어떤 언어를 표현하는지 알 수가 없기 때문이다. 둘째, 증거가 되는 도장 새김이나 숫자 새김 평판은 우르크에서만 발견된 것이 아니고 다른 지역에도 발견되기 때문이다. 따라서 설형문자 발명은 수메르가 아니라 이란의 고원지역에서 점차적인 발달과정을 거치면서 점진적으로 이루어진 것이라고 주장한다.

– 수메르인이 발명했다는 주장

쐐기문자는 남부 이라크 우르크(Uruk)에서 약 3000 BC 경에 수메르인이 발명했다고 알려져 있다. 이런 주장의 근거로 첫째, 수메르인이 살았던 바로 그곳 우르크에서 최초로 글자의 증거가 발견 되었다는 점을 들 수 있다. 특히 환경적 증거로 인류최초로 알려진 원시-쐐기문자의 기록서가 우르크 사원 에안나(Eanna)경내에서 발견되었다는 것은 중요한 증거라고 말한다. 둘째, 3000 BC경에 우르크는 이미 도시로 번영하여 세계최대의 도시로 성장했다는 점이다. 3350~3100 BC 후기 우르크의 인구가 2만에서 5만으로 크게 늘어났고, 크기가 2.5km²로 당시로서는 세계 최대 도시가 되었다. 인구가 모인다는 것은 사회, 경제, 정치면에서 발전했다는 증거이다. 생산품, 물품, 노동력, 복잡한 행정들이 수반되면서 모든 것을 기억으로 해결하기에는 한계점에 도달했고, 기록유지가 필요해지면서 글자가 탄생된 것이라는 주장이다.

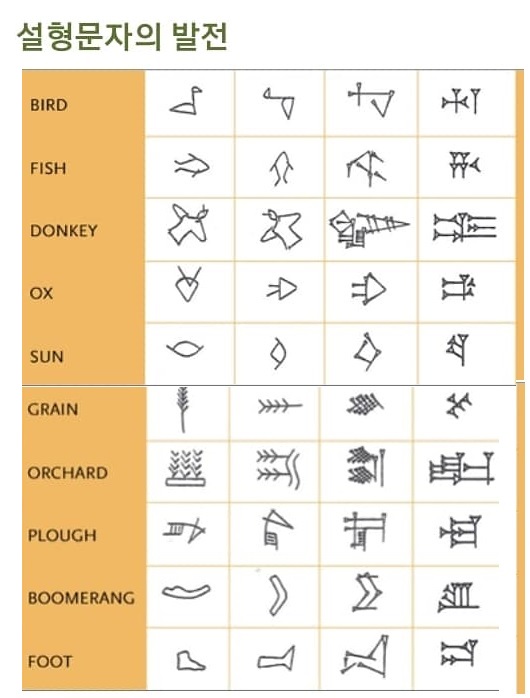

설형문자의 변천

수메르 문자는 처음에 그림문자에서 선형문자가 되고 그 다음 쐐기문자로 전환되었다. 처음에는 흙 판을 만들어 그 위에 그림을 그렸는데 가령 양이 두 마리 필요할 때에 흙 판에다 양 두 마리를 그렸다. 그림은 사건이나 생각을 표현하는 수단이었다. 이것이 더 많이 더 빨리 더 쉽게 쓰기를 원하게 되면서 그림문자는 그림의 모습에서 단순하게 몇 개의 획으로 발전되어 갔다.

그 다음에 문자는 좀 더 조직적이고, 보다 추상적인 개념까지도 묘사하게 되면서 나중에는 처음 물상의 그림과는 전혀 다른 기호의 모습으로 변하게 되었다.

다음 단계로 단순한 개념에서 다소 복잡한 개념을 표기하기 위해서 사물을 표기했던 기호들을 단어나 물건의 뜻을 나타내는 표의문자로 발전되어 갔다. 처음에는 기호 하나가 하나의 뜻을 나타내었으나 그 다음에는 그것과 비슷한 모양의 물상의 뜻도 나타내게 되면서 결국 기호 하나가 여러 뜻을 나타내게 되었다.

이처럼 설형문자는 처음에 물상을 그대로 그렸다가 그 형상을 상징화하는 형태로 변화되어갔다. 형태가 아주 단순화 되면서 원래의 물상을 알아볼 수가 없을 정도로 추상화되었다. 그 시기는 약 기원전 3000년경이고 그 이후 기원전 2800년경에는 두 가지 큰 변화가 일어났다. 첫째, 동원된 글자의 수가 초기 글자에 대략 1000~900개 기호에서 600개 정도로 크게 줄어들었다. 이처럼 문자의 수가 줄어든다는 것은 이 문자의 성격이 변하고 있음을 보여주는 것이다. 즉, 설형문자의 초기 단계에서는 하나의 단어를 하나의 문자로 기록하는 단어문자였으므로, 사용되던 단어의 수만큼 문자의 수가 필요하게 된다. 하지만, 음절문자의 경우에는 해당 언어에서 사용되는 음절의 수만큼, 자모문자의 경우에는 그 언어에서 사용되는 소리의 수만큼만 글자 수가 필요하게 되므로 그 수가 줄어드는 방향으로 발전한 것이다. 둘째, 기원전 3차 천년 경에 글자가 90⁰ 좌측으로 눕게 되었고 그 결과 글자가 왼쪽에서 오른쪽으로 쓰고 읽게 되었다. 방향전환의 정학한 이유는 알 수 없지만 평판과 필기구를 잡는 방법의 변화, 필기구의 형태변화에 의한 것이라는 주장이 있다.

설형문자의 전파

점토판 위에 글을 쓰는 설형문자는 옛 페르시아, 아시리아, 칼데어 등 동양에서 기원전 3500년경부터 광범위하게 사용된 문자이며, 셈족 계통의 아카드인이나 아무르인 · 아시리아인들 뿐만 아니라 인도 · 유럽 어족 계통의 히타이트인이나 아람인 · 페르시아인들도 받아들여 사용하였다. <대영백과사전>과 그 외의 많은 문헌들은 수메르 사람은 은(殷)나라의 문자와 비슷한 설형문자를 사용했다고 적고 있다.

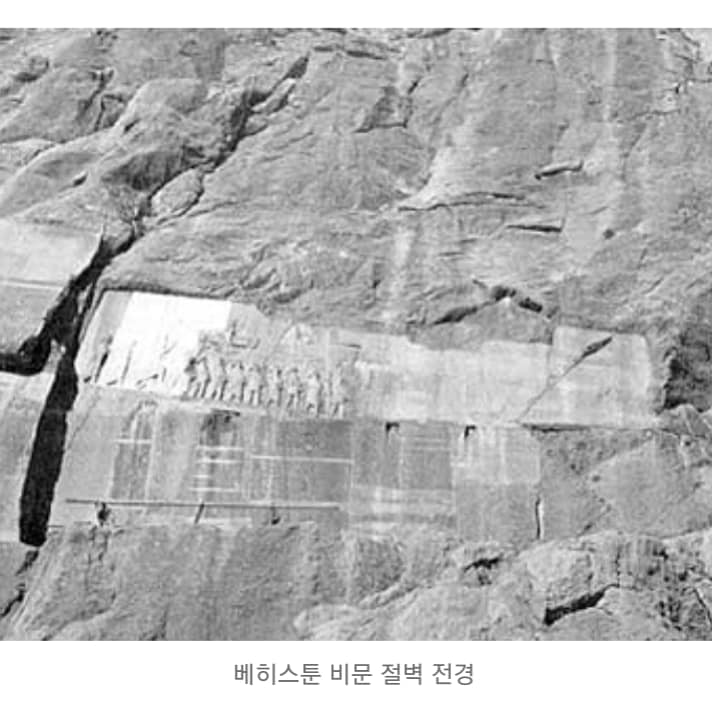

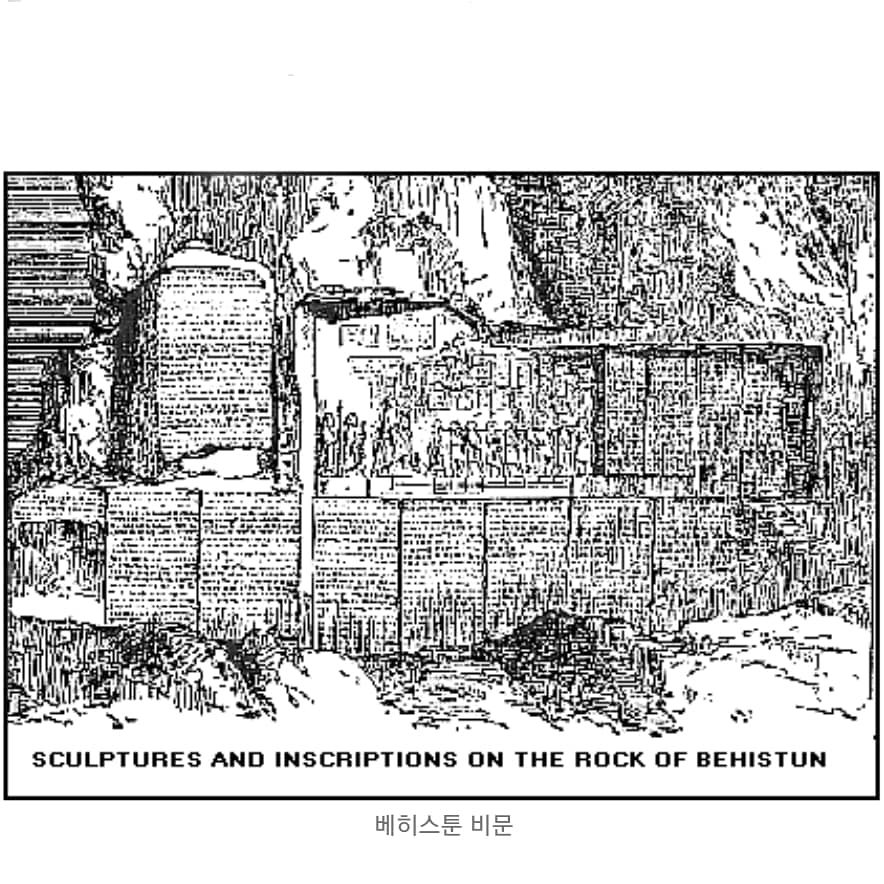

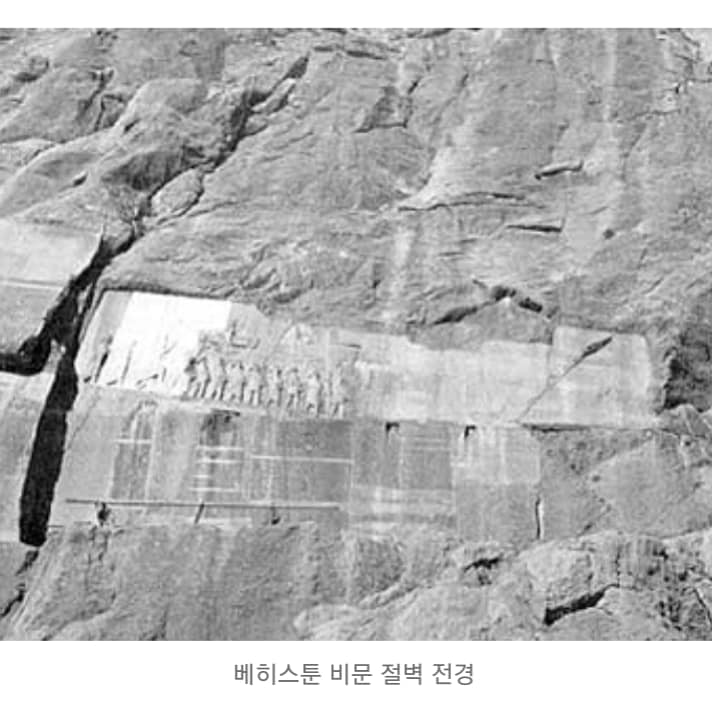

수메르 제 3우르왕조를 타도하고 바빌론 제 1왕조를 건설한 앗슈르 족 함무라비(기원전 1728~1686)왕이 만든 함무라비 법판은 그들의 문자를 가지지 못하였기 때문에 수메르 설형문자를 빌려 쓰게 되었다. 설형문자의 점토판이 시리아의 옛 우가리트 왕국, 페르시아 등 중동 지방에서 출토되어 현재 세계 각국이 보존하고 있는 숫자는 50만매에 달한다. 이란의 즈그로스(Zgros) 산맥의 카만사(Karmansha) 절벽에 새겨진 베히스탄의 마애 비(磨崖碑), 길가메시(Gilgamesh)의 서사시, 니느위(Nineveh)의 설형문자비, 유프라테스 상류의 하란 지방에서 발굴한 마리 왕궁 터의 설형문자 점토판 등이 있다.

부록 : 설형문자

– 메소포타미아와 알 자지라, 그리고 에덴 동산

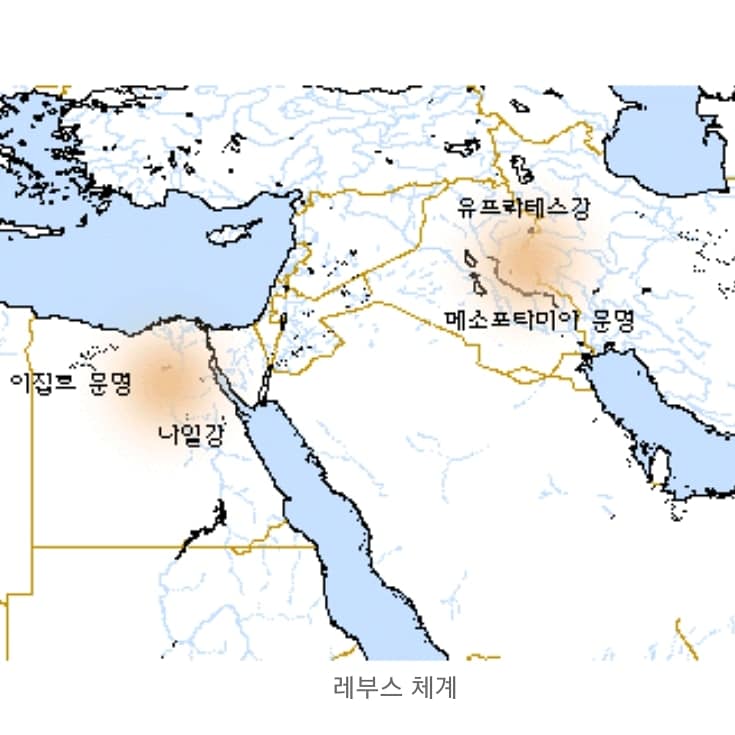

인류의 문명이 처음 시작된 곳으로 크게 네 지역이 꼽히는데, 그 중 가장 오래된 곳은 ‘메소포타미아’ 지역이다. 메소포타미아(Μεσοποταμία, Mesopotamia)라는 말은 그리스 어로 ‘강과 강 사이’라는 뜻으로, 티그리스 강과 유프라테스 강 사이의 지역을 가리키는 말이다. 이곳은 대체적으로 현대 이라크에 해당하는 지역으로, 이슬람 문화권의 사람들은 이 지역을 가리켜 ‘섬’이라는 뜻의 ‘자지라(جزيرة, Jazira)라고 부른다. 최근 우리나라 언론에도 자주 언급되는 ‘알 자지라’라는 아랍 방송국의 이름도 바로 여기에서 나온 말이다. (알 카에다, 알 지하드 등 아랍어에서 쓰이는 ‘알’은 영어의 정관사 the에 해당한다.)

메소포타미아 지역은 ‘비옥한 초승달 지대’라고 불릴 만큼, 땅이 비옥하고 강수량이 풍부하여 기원전 약 4,000년경부터 인간이 정착하여 농사를 짓기 시작하였다. 그리스도교의 성경에 나오는 “강 하나가 에덴에서 흘러나와 동산을 적시고 그곳에서 갈라져 네 줄기를 이루었다. … 셋째 강의 이름은 티그리스인데, 아시리아 동쪽으로 흘렀다. 그리고 넷째 강은 유프라테스이다”(창세기 2장)라는 구절을 보면, 에덴 동산이 이 근처에 있었다고 생각할 수도 있다.

– 쐐기를 닮은 문자

이 땅에서 인류 최초의 도시 문명인 수메르 문명이 탄생했다. 1년을 열두 달, 하루를 24시간으로 하는 태음력과 한 시간을 60분, 1분을 60초로 나누는 60진법, 원을 360도로 나누는 것은 모두 수메르 문명에 그 기원을 두고 있다. 그리고 마침내 지금까지 알려진 문자 중 가장 오래된 ‘문자’인 설형문자(楔形文字; cuneiform)가 생겨났다. ‘설형(楔形)’이란 ‘쐐기 모양’이라는 뜻으로 그 글자의 모습이 마치 쐐기와 같아서 붙여진 이름이다. “그 선수가 한 골을 넣어 승리에 쐐기를 박았다”라는 예문에서 보듯이 우리가 흔히 ‘쐐기를 박다’라는 표현으로 사용하는 ‘쐐기’는 일종의 나무못인데, 나무를 V자 모양으로 깎아서 나무로 짠 물건의 틈새를 박아 연결 부분이 움직이지 않도록 하는데 쓰인다.

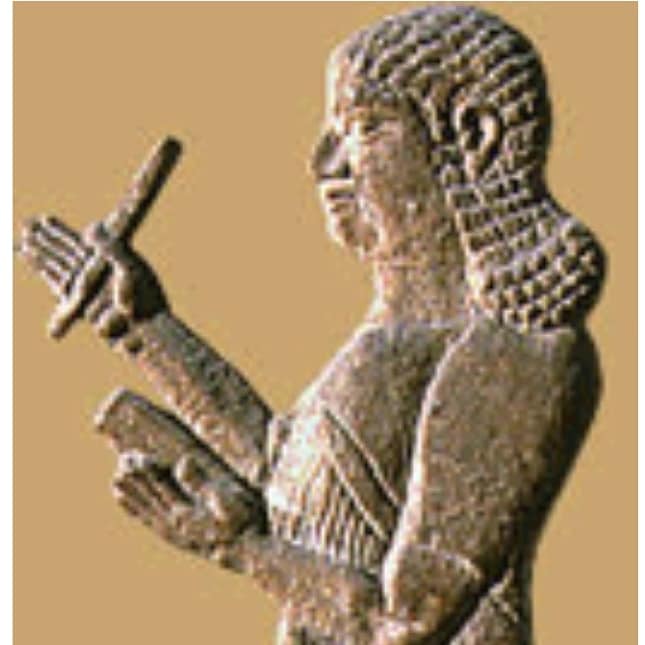

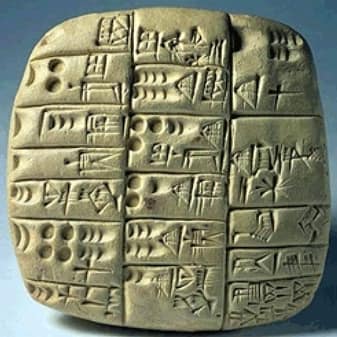

글자를 쓰기 위해서는 종이와 펜 등 필기도구가 필요하다. 설형문자를 쓰는 데 종이 구실을 한 것은 진흙으로 만든 점토판이며, 펜 구실을 한 것은 갈대나 뼈와 같은 것들이었다. 이들은 모두 당시 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료였다. 갈대 등의 끝을 다듬어 뾰족하게 만들어서 누르거나 새겨서 쓰면 점토판 위에 자국이 남게 되며 이것이 문자가 된 것이다. 쓰기가 끝나면 점토판을 햇볕에 말려 보관했으며, 중요한 것들은 가마에 구웠는데 이렇게 하면 오래 보관할 수 있다. 또한 후대에는 석판이나 금속판이나 바위, 금속, 상아, 유리, 밀랍 등에 새긴 경우도 있다.

– 문자는 권력

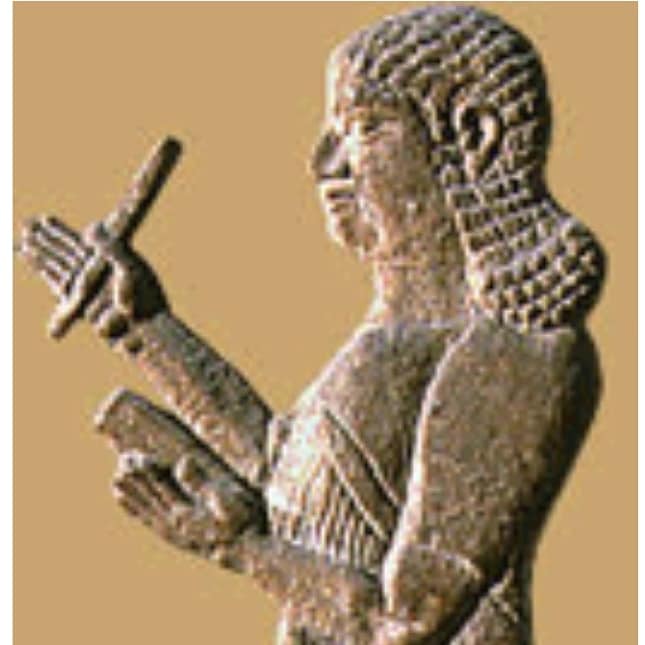

지금이야 누구나 쉽게 글을 읽고 쓸 수 있어서, 문자를 알고, 사용하는 것을 특별한 기술이라 생각하기보다는 모두가 알아야 할 기본적이고 당연한 능력이라고 여긴다. 하지만, 예전에는 글자를 아는 것이 고급 기술 중 하나였으며, 글을 읽고 쓸 줄 아는 것은 권위와 특권의 상징이었다. 이는 한자로 쓰인 글을 읽을 수 있는 사람만이 벼슬길에 올랐던 우리나라 조선시대를 생각해 보면 쉽게 이해할 수 있다.

설형문자가 처음 생겨날 당시에는 왕조차도 읽기, 쓰기 등을 배우려 하지 않았다. 문자를 배우는 사람들은 신전의 제관들과 의사, 상인, 서기(書記)들이며, 특히 서기 계급의 위력은 아주 대단했다. 기록을 맡아 하는 서기들은 설형문자를 읽고 쓰는 법은 물론, 문맥에 따라 달라지는 기호의 의미를 제대로 파악하는 기술을 익혀야 했고, 그렇기에 서기는 때로는 글자를 모르는 신하들이나 심지어는 왕보다도 더 막강한 권력을 휘두르기도 했다. 당시의 서기 학교터에서 발견된 점토판에는 선생이 쓴 글씨와 학생이 쓴 글씨가 나란히 적혀 있어 설형문자 쓰는 법을 어떻게 가르쳤는가도 알 수 있다.

– 설형문자의 추상화

설형문자는 처음에 신전에 바치는 공물이나 농부들이 서로 물물 교환한 물건들의 양이나 수를 세고 기록하기 위한 기호로 사용되었다. 곡물, 소, 양 등 사물은 그림으로 그리고, 숫자는 짧은 선이나 원의 반복으로 표시했다. 이처럼 사물의 모양을 본떠 눈에 보이는 생김새를 적은 문자를 상형문자(象形文字)라고 한다. 우리가 잘 알고 있는 상형문자에는 한자가 있으며, 이른 시기의 설형문자 또한 상형문자에 속한다. 상형문자의 초기 단계는 사물을 그대로 모방하지만, 점차로 문자의 추상화가 이루어지게 된다. 이를테면 ‘산’을 나타내는 글자는 – 당시에 주로 산이나 강으로 경계를 삼는 일이 많았으므로 – 경계라는 의미를 가지게 되기도 하고, 이후 낯선 땅, 이국 등의 뜻으로 확장된다. 마찬가지로 ‘보리’를 나타내는 글자는 이삭, 농사일 등의 뜻으로, ‘사자’를 나타내는 글자는 힘, 용맹함, 살육, 공포, 폭군 등으로 의미로 추상화의 단계를 거친다.

– 표의문자에서 표음문자로

상형문자는 그 문자의 의미를 상대적으로 쉽게 알 수 있다는 점에서 표의문자(表意文字; 뜻글자)이다. 표의문자인 상형문자는 수많은 기호나 그림을 그려야 표현하므로, 세상에 존재하는 각 대상마다 하나의 그림을 필요로 한다. 이론적으로는 인간이 생각할 수 있는 개념의 수만큼 글자가 필요하게 된다. 그러나 수천, 수만 개의 글자를 따로따로 외우는 것은 현실적으로 가능하지 않다. 여기에서 귀로 들리는 소리를 적는 표음문자(表音文字; 소리글자)가 발생하게 된다.

설형문자 역시 표의문자에서 표음문자로 변하게 된다. 이 과정을 간단하게 설명하여 보자.

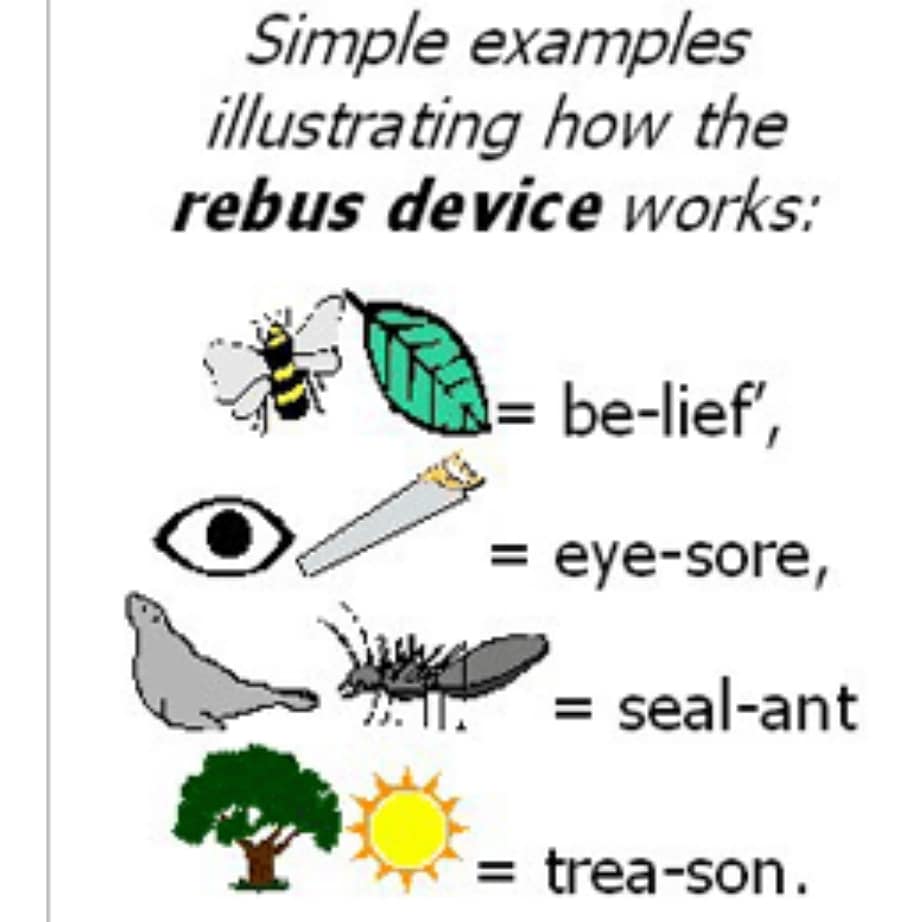

초기의 설형문자에서 ‘화살’을 나타내는 말은 화살 그림의 상형문자 ‘티(ti)’였다. 그런데 나중에 ‘생명’을 나타내는 말을 그릴 필요가 생겼지만, 생명을 그림으로 표현하는 것은 쉽지 않았다. 그런데 생명을 나타내는 수메르 어 역시 그 발음은 ‘티’였기에, 화살을 나타내는 상형문자를 가져다가 생명을 나타내는 데에도 사용하게 되었다. 즉, ‘티’라는 소리값을 가진 상형문자는 처음에는 화살의 모양을 본떠 만든 표의문자였지만, 나중에는 그 모양과는 관계없이 ‘티’라는 소리를 나타내는 표음문자로 바뀐 것이다.

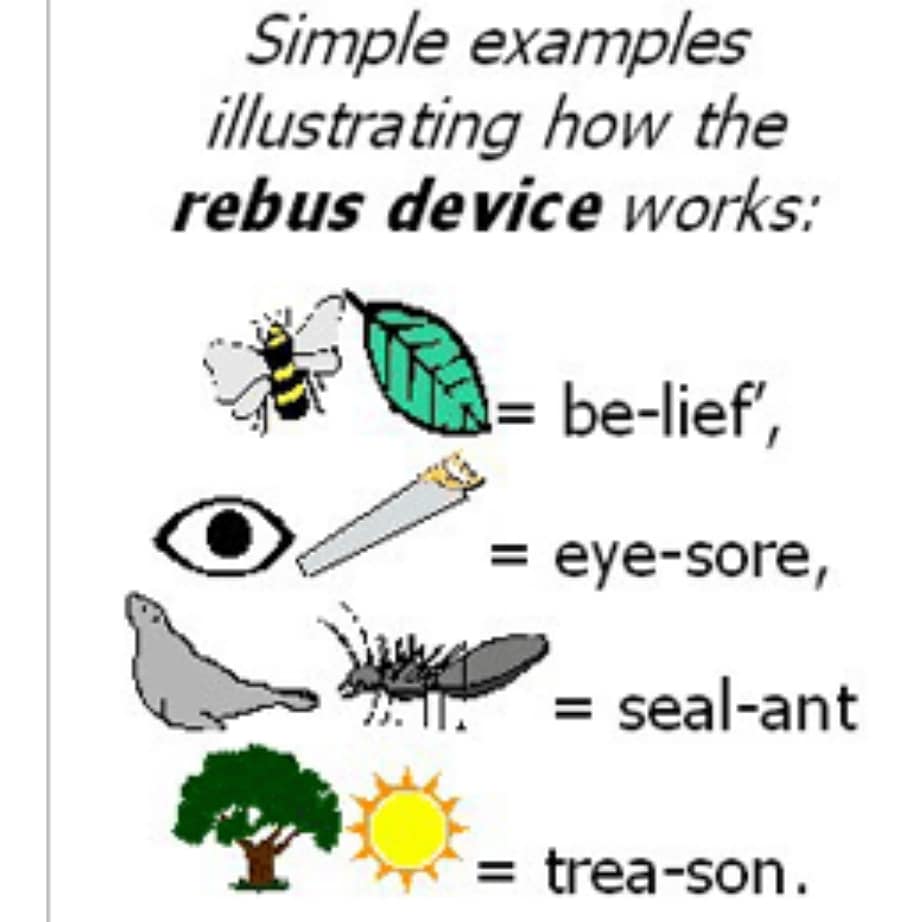

이와 같은 과정을 비유를 들어 설명하면 다음과 같다. ‘믿음’을 나타내는 belief를 써야 할 때, 직접 그 모습을 그리는 것이 쉽지 않으므로, ‘꿀벌’의 뜻을 가진 bee를 나타내는 상형문자와 ‘나뭇잎’을 의미하는 leaf를 나타내는 상형문자를 더해 bee+leaf와 같이 사용하는 것이다. 이럴 때 bee+leaf를 구성하는 두 글자 bee와 leaf에는 ‘꿀벌’이나 ‘나뭇잎’이라는 원래의 의미는 남아 있지 않고, 단지 bee와 leaf의 소리값만 빌리게 되는 것이다. 이처럼 문자가 단순히 대상을 표상하는 표의적 방법에서, 그 대상의 소리를 옮겨 적는 표음적 방법을 사용하는 것을 레부스(rebus) 체계라고 한다.

– 설형문자의 발전

설형문자로 쓰인 점토판은 대체적으로 기원전 3,000년경부터 발견되며, 이후 약 3,000년간 바빌로니아, 아시리아 등 여러 문화권에서 광범위하게 사용되었다. 메소포타미아 전역에 걸쳐 점차 발달된 다양한 형태의 설형문자들이 출토되었으며, 문자의 수는 초기에 1,800개 정도 사용되었으나, 이후 바빌로니아에서는 570개 정도로 줄어들었고, 후기 아시리아에서는 350개 정도로 감소되었다. 고대 페르시아 설형문자는 글자의 획도 간략해지고, 자수도 42개로 정리된다. 앞서 언급하였듯이 뜻을 표현하는 표의문자에서 소리를 표음문자로 변화함에 따라, 해당 언어에서 사용되는 소리의 수만큼만 글자수가 필요하게 되므로 그 수가 줄어드는 방향으로 발전한 것이다. 설형문자로 기록된 언어만 해도 수메르 어, 아카드 어, 바빌로니아 어, 히타이트 어, 페르시아 어, 엘람 어 등이 있으며, 기원전 1세기경까지 사용되다가 이후 그리스 문자나 아라메어 문자의 보급으로 점차 잊히게 되었다.

– 설형문자로 이루어진 작품들

설형문자로 이루어진 작품 중 유명한 것은 기원전 2천년대 점토판에 적혀 있는 ‘길가메시 서사시’라는 시가이다. 이 시가에는 수메르 남부의 도시국가 우루크(Uruk)의 강력한 왕이며, 3분의 2는 신, 3분의 1은 인간의 몸을 하고 있는 길가메시가 영원한 생명을 찾기 위해 여행을 하는 이야기를 담고 있다. 특히 이 작품에는 먼 옛날에 신들이 대홍수로 인류를 멸망시켰지만 우트나피시팀이라는 사람이 거대한 방주를 만들어 간신히 살아남았고, 인류를 멸망시킨 것을 후회하고 있던 신들은 그에게 영원한 생명을 주었다는 내용이 들어 있다. 길가메시 서사시는 그리스도교의 성경에 나오는 노아의 홍수 이야기(창세기 6~9장)와 많은 부분 유사하다는 점에서 매우 흥미로운 작품이다.

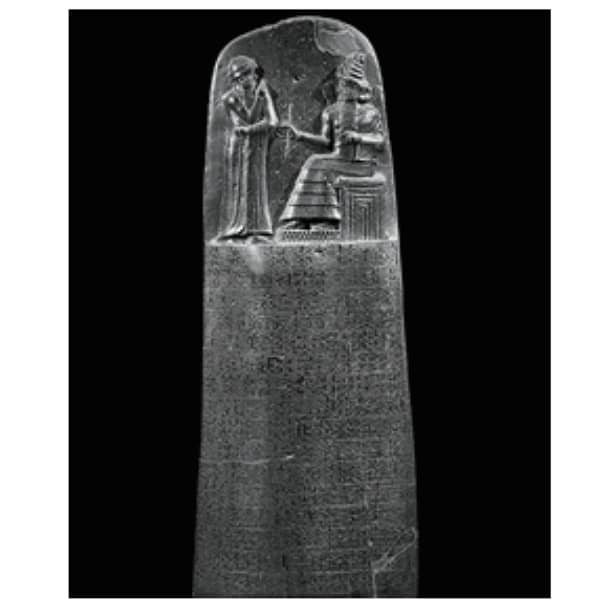

우리에게 “눈에는 눈, 귀에는 귀”라는 구절로 유명한 함무라비 법전(기원전 1800년 경) 역시 설형문자로 적혀 있다. 현재 전해지는 가장 오래된 성문법인 함무라비 법전은 바빌로니아 제국의 왕인 함무라비가 제정한 것으로, 현무암으로 된 돌기둥에 당시 언어인 아카드 어의 법전이 설형문자로 쓰여 있어 당시 사회상을 연구하는 데에 중요한 자료가 된다. 여담이지만, 탈리온 보복법 즉, “눈에는 눈, 귀에는 귀”라는 이 법전의 정신은 현대인의 관점에서는 아주 잔인하게 보일지 모른다. 하지만, 작은 잘못을 저질러도 크게 앙갚음을 받았던 당시의 분위기에서, 눈에는 눈으로만 보복할 것이지 그 이상의 보복은 허용하지 않겠다는 의도를 나타내는 것으로 이해할 수 있다. “나는 내 상처 하나에 사람 하나를, 내 생채기 하나에 아이 하나를 죽였다”(창세기 4장 참고)

– 설형문자의 해독

중세 때부터 부유한 유럽인들은 고대 메소포타미아 유적 하나쯤은 집에 가지고 있어야 진정한 부자라고 생각했을 만큼, 설형문자는 이미 오래전부터 유럽인들에게 알려져 있었다. 하지만, 체계적인 고고학 방법론으로 발굴되기 시작한 것은 18세기 이후의 일이어서, 독일인 그로테펜트(G. F. Grotefend, 1775∼1853)가 고대 페르시아 어의 설형문자를 거의 해독하는 데 이른 것은 1802년이었다. 이후 설형문자 해독에 결정적인 단서를 제공한 것은 이란의 베히스툰(Behistun, 오늘날의 비시툰) 마을에 있는 거대한 비문이다. 영국군 장교인 롤린슨(Henry C. Rawlinson, 1810∼1895)은 비문이 조각되어 있는 절벽으로 밧줄을 타고 내려가서 사본을 만들었다. 그는 이후 10년 동안의 연구 끝에 1847년 이 비문이 고대 페르시아 어, 엘람 어, 바빌로니아 어의 3개 국어로 되어 있으며, 페르시아 제국 다리우스 대왕의 전승기념비문이었음을 밝혀냈다. _ 연규동

크리스천라이프 편집부