유럽의 바바리안 족속들 : 켈트족 (Celts), 게르만족 (고트족, 반달족), 갈리아 프랑크족, 바이킹족, 슬라브족, 앵글로색슨, 훈족

그리스 때에는 바바리안이란 말이 단순히 비(非)그리스인이란 뜻에 더 가까워서 오랑캐와 마찬가지로 경멸의 뜻도 있지만, 그렇다고 현대인들이 야만인이라고 부르는 것과는 다른 의미다. 그리스인들이 얼마나 자존심이 센지 알 수 있다.

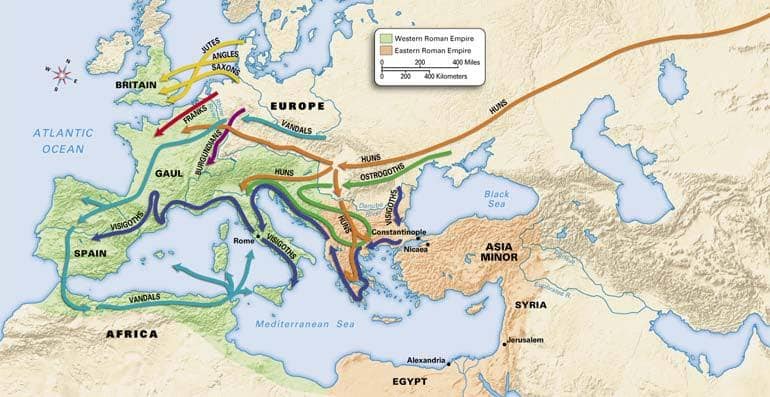

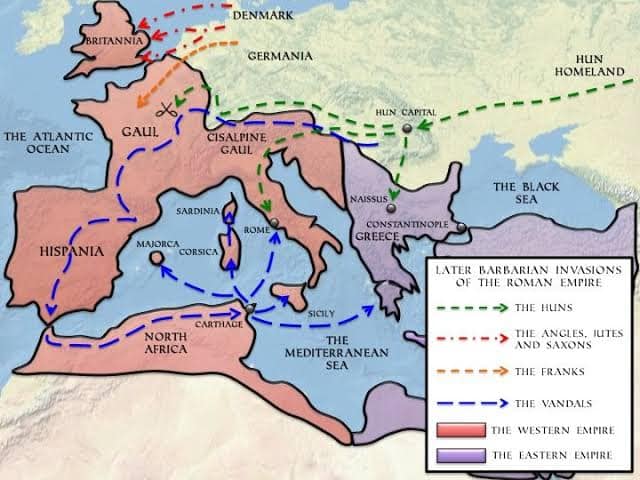

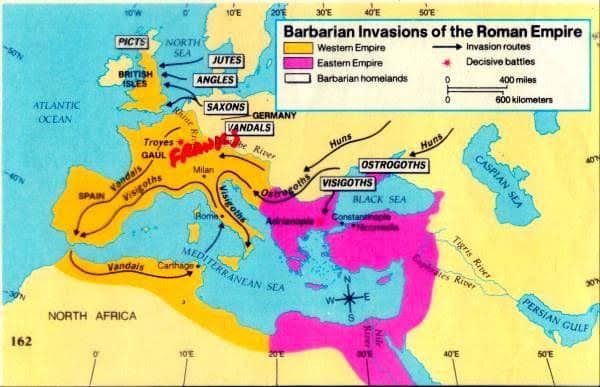

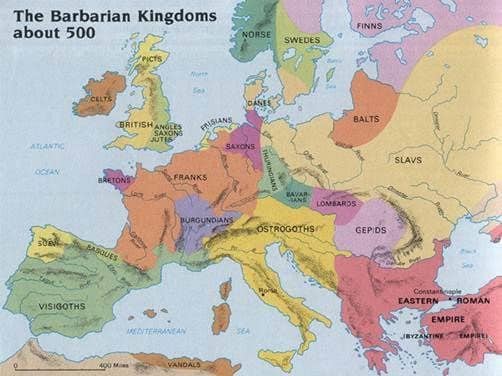

고대의 로마 제국에서도 주변의 야만족들을 바바리안이라 칭했으며, 제국 말기에 로마를 침공하였던 여러 이민족들을 모두 묶어서 바바리안이라 칭하기도 한다. 대체로 게르만족을 칭하는 말이기도 하다. 고트족, 프랑크족, 반달족, 앵글로색슨족, 훈족 등이 로마 말기에 출몰한 대표적인 바바리안들로 손꼽힌다.

존 배그넬 베리의 ‘바바리안의 유럽침략’ (김성균 역, 우물이있는집, 2007년 12월 20일)은 베리가 케임브리지 대학교에서 행한 일련의 강의를 엮어 펴낸 책으로 바바리안들의 침략을 받으면서 서서히 붕괴된 로마제국에 대한 고전적인 연구서이다. 저자는 바바리안이 흔히 우리가 알듯이, 단지 로마제국을 해체시키고 로마문명을 파괴한 “야만적이고 미개한 이방인 또는 이교도”가 아니라, 나름대로 국가를 건설하고 문명화를 꾀하던 유럽, 아시아, 아프리카의 비로마인들이자 비(非)그리스도교도들이었다고 이야기한다. 중앙아시아를 떠돌던 훈족, 갈리아의 프랑크족, 게르마니아 산림지대에서 살던 고트족과 반달족처럼 곳곳에 흩어져 살던 다양한 종족이나 부족들과의 불안한 정세는 5세기까지 지속되다가 로마제국의 라인 강 방어선이 무너지면서 이들이 이탈리아로 물밀듯이 몰려들어 저마다 왕국을 건설함으로써 유럽대륙을 지배하기에 이르렀다고 분석하고 있다.

이렇게 로마군대가 어떤 군사적 도발이 아니라, 처음에는 국경 밖에서 수입한 용병들에게 군대를 잠식당하고, 이후에는 군대요직들을 바바리안들이 차지함으로써 무기력해졌다는 새로운 견해로 로마제국멸망연구의 역사적 공백을 메워주고 있는 책이다.

○ 켈트족 (Celts)

켈트족 (Celts)은 인도유럽어족의 한 일파인 켈트어파를 쓰는 아리아족을 가리킨다. 갈리아의 라틴어 켈타이 (Celtae)에서 유래한 명칭이다. 또한 켈트 미술과 같은 문화적 특성이 고고학적 증거로서 발견되는 지역의 언어를 사용하는 민족도 포함하는 개념이다. 이들은 붉거나 금발에 땋은 머리를 하며. 유럽 최초로 바지를 입음으로써 활동하기 좋도록 하는 지혜를 가지고 있었으며, 날개달린 투구를 썼다. 또한 로마에서 포도주를 먹을 때 이들은 벌써 맥주를 마시고 있었는데, 이상의 이미지는 켈트족의 트레이드 마크가 되었다. 르네 고시니의 만화 ‘아스테릭스’는 로마군에 맞서 싸우는 켈트족들의 이야기다.

– 역사

켈트족은 프랑스, 독일, 스위스, 알프스 산맥 주변에서 출현한 아리아족의 일파이다. 기원전 7세기경까지는 도나우 지방에서 이동해 온 켈트족이 현재의 프랑스에 해당하는 갈리아 지방에 씨족사회 (氏族社會)를 형성하였다. 스키타이인이 실롱스크, 모라바와 체히를 침입하여 원주민들이 상당히 약화되자 이들을 시기하던 켈트족은 동쪽으로 이동하여 체히, 모라바, 그리고 실롱스크 일부와 상류 지역의 비스와 강 유역을 점령하였다. 이로써 켈트족의 “위대한 팽창”이 시작되는데, 이 사건은 이탈리아에서 격렬한 봉기를 야기시켰다. 기원전 390년에 켈트족은 로마를 공략하고 전 국가를 공략하려고 위협하였다. 이들은 또 소아시아를 뒤흔들고, 일부 켈트 부족들은 그 곳에서 영구 거주지를 만들었는데, 이들이 후일 파울로스가 서간을 써 보냈던 갈라티아인이 되기도 하였다 [이정희, 동유럽사, 대한교과서, 23쪽]. 로마 제국의 확장은 대륙의 켈트족들이 로마 문화를 받아들이도록 하였다. 175년경 영국에 기독교가 상륙하면서 형성된 아일랜드와 그레이트브리튼 섬의 켈트 기독교 또는 켈틱 교회의 발전은 400년에서 1200년 사이에 켈트 미술의 초기 중세의 문예부흥을 이끌었고, 자연과 일상생활에서 하나님을 경험하는 켈틱 영성이라는 기독교 전통을 만들어냈다. 17세기부터 비롯된 골동품적 흥미는 “켈트”라는 용어가 확대하게 하였고 한창 떠오르던 국민주의는 19세기에 켈트어파 언어를 여전히 사용하던 지역에 켈트족을 재등장시켰다.

기원전에는 켈트족은 프랑스 알프스 주변에 형성되기 시작하였고, 인접 오스트리아, 스위스, 독일 등으로 이주하였고 프랑크족으로 통합되었다. 스코틀랜드, 아일랜드에는 순수 켈트족이 많이 거주한다. 웨일스의 켈트족은 자체 문화를 거의 대부분 잃어버리고 잉글랜드에 동화되었다. 켈트족은 고대 영국 제도 이베리아인과는 혼합되었다. 순수 켈트족은 프랑스 북부의 브르타뉴 반도에 거주한다.

– 켈트 국가 (Celtic nations)

켈트 국가란 켈트족의 문화를 공유하는 지역, 구체적으로는 켈트어를 사용하는 사람들이 분포하는 지역을 말한다. 켈트족의 후손들은 20세기 중엽부터 자신들의 정체성을 적극 표현하기 시작했다. 시간이 지나고 이들 지역에는 켈트 국가라는 이름이 붙었다. 그러나 이는 문화적 소속감을 나타내는 것이지 정치적으로 독립된 국가를 의미하는 것은 아니다. 이러한 켈트 문화를 공유하는 지역들을 켈틱 벨트 (Celtic belt, Celtic fringe)라고 부르며 주로 북서부 유럽에 존재한다. 켈틱 벨트에 속하는 지역은 아일랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 콘월, 맨 섬, 프랑스의 브르타뉴 반도 등이 포함된다. 다만 켈트인들 자신은 켈틱 벨트란 말을 경멸적으로 받아들이기도 하며, 스스로는 켈트 국가 (Celtic Nations)이란 표현을 선호한다. 한때 브리튼 섬 전역이 켈트족의 영역이었으며, 로마 제국은 영국을 브리타니아라고 불렀다. 브리타니아의 Brits-은 원래 켈트 계열의 용어였으나, 점차 앵글로색슨족 계열의 영국이 대영(Great Britain)이라 불리게 되면서 오늘날에는 켈트어원은 거의 의식되지 않고 오히려 북아일랜드 구교도들에 의해 영국인 (잉글랜드인을 중심으로 한)에 대한 경멸 표현으로 쓰일 정도다.

.켈트 육국 : 켈트 국가는 이하의 여섯 국가와 지역으로 구성된다. 스코틀랜드, 아일랜드, 맨섬, 웨일스, 콘월, 브르타뉴

○ 게르만족 (Germanic)

게르만족 (독: Germanen, 영: Germanic peoples) 또는 게르만 민족은 북유럽의 민족언어학 집단이다. 네덜란드를 기준으로 북쪽 국가를 게르만 민족 국가라고 한다. 독일, 영국, 네덜란드, 오스트리아, 스위스, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드 등이 해당된다. 게르만족은 앵글족의 뿌리이다.

게르만인들은 상호 의사소통이 가능한 방언들을 사용했으며 공통된 신화와 이야기들을 가지고 있었다. 그들은 켈트족에 비해 철기보급이 떨어지고 무기의 시대 차이뿐만 아니라 전반적으로 차이가 많이 나 약세였고 켈트족의 로마화 이후에도 한동안은 계속 그 상태였다. 하지만 로마와 인접해있던 프랑크족과 같은 게르만족은 로마의 비호뿐만 아니라 용병 차출과 교역 등으로 많은 부와 권력을 쌓고 일부 로마화가 되어서 게르만족의 대이동 이후 가장 성장하게 되는 주역들이었다.

– 역사

.기원

북유럽 청동기 시대의 고고학적, 언어학적 증거에 따르면 스칸디나비아 남부 지역에서 오늘날의 슐레스비히홀슈타인주까지의 영역에 거주하던 여러 게르만 민족들 사이에 공통적인 물질문화가 존재했음을 알 수 있다. 함부르크 남쪽 베센슈테트 (Wessenstedt) 근처의 철기시대 유물들도 이러한 문화의 흔적을 보여준다. 스칸디나비아에서 기원전 850년에서 760년 사이에 있었던 기후변화와 기원전 650년에 있었던 급격한 기후변화는 이들이 독일 북동부 발트해 연안과 비스와강 유역으로 이주하는 계기가 되었다. 또한 인구가 증가함에 따라 경지가 고갈되어 이들은 남서쪽 방향의 해안가 범람원으로 이동하여 정착했다.

.초기 로마 제국

아우구스투스는 게르마니아 지역에 대한 원정을 계획했으나 그의 전쟁과정은 갈리아 전쟁 때보다 더 길었다. 그만큼 세금이 많이 지출되어 전쟁의 종료를 기념할 성대한 개선식을 수십 년이 흘러도 못하였다. 따라서 내부에서는 갈리아 전쟁 때와 비교되어 많은 비판이 제기되었다. 한편, 외부에서는 9년에 게르만족 출신으로서 로마군에 복무하며 로마에 대한 전반적인 지식, 특히 군사적인 지식을 쌓아두었던 아르미니우스가 무능하고 군사적 재능마저도 없던 바루스의 점령군을 토이토부르크 숲으로 유인해 대패시켰다. 이후에도 게르만 탈환은 계속되었지만 아우구스투스는 자신의 치세말년, 골치아픈 게르만으로 인해 라인강, 도나우강과 주요 방어 거점을 중심으로 국경정책을 짓고 긴 리메스와 방어군을 배치하면서 방어적인 태도로 변모했다. 그 이후에도 이런 정책에서 벗어나 정복을 계속 시도했으나 게르마니쿠스와 같은 명장들이 죽는 악재가 겹쳤다. 사실상 국지전이나 소규모의 전투만 변변히 일어나고 로마가 대대적인 원정군을 개편하여 침공하지 않은 것이 가장 큰 이유였다. 하지만 로마에겐 게르마니아 정복사업이 본국사정으로 잠깐동안 지체가 됐을 뿐 잊혔던 많은 게르만 전쟁들도 밝혀졌다. 아우구스투스의 패배 이후에도 기록물은 아직 별로 없으나 여러번 게르마니아에서 전장터와 수많은 군사 무기, 시대별 황제가 찍힌 주화 의식주가 발견되고 현재에도 발굴이 진척된 것은 토이토부르크 숲 패배 이후에도 전쟁이 계속되었음을 알려준다. 혼란스러운 군인황제시대나 그 이후에도 여전히 게르만에 대한 군사적 원정은 계속되었다.

.로마 제국과의 갈등

기원후 2세기, 마르코만니족, 콰디족 같은 게르만 민족이 도나우강 유역의 로마 국경 지대로 이주하면서 이윽고 마르코만니 전쟁이 발발했다.

3세기, 49년 동안 18명의 황제가 즉위하며 로마 제국의 내정이 불안정하던 시기에 제국 안으로 넘어오는 사람들의 수가 증가했다.

– 특징

게르만족의 주된 신체적 특징은 백옥피부 (白玉皮肤), 장신 (長身),금발벽안 (金髮碧眼)이다. 게르만족의 기원지로 여겨지는 곳은 현재의 독일 북부지방과 네덜란드 북부지방, 덴마크, 그리고 발트해를 중심으로 한 지역이다.

– 주요 게르만 부족

.고트족 – 나중에 서고트족과 동고트족으로 분화, 고트랜드/노르만족/반달족/부르군트족/알라마니족/앵글족/유트족 (독: Jüten. 영: Jutes)/튜튼족/프랑크족/색슨족/프리센족/수에비족/암브로네스족 (독: Ambronen. 영: Ambrones)/바바리아족 (독: Bayern. 영: Bavarii)/바타비아족 (독: Bataver. 영: Batavi)

* 고트족 (Gothi)

고트족 (고: Gut-þiuda; 라: Gothi)은 스칸디나비아 반도에서 기원한 동부 게르만족의 일파이다. 최초의 거주지가 동부 스웨덴 지역이었던 이들은 1세기경에 발트 해안과 비스와 강 유역으로 옮겨 왔다. 스칸디나비아에 남은 일파는 기트족으로 불렸고, 남하한 고트족은 슬라브족과 바스타르네 인들의 뒤를 따라서 로마 제국의 변경(邊境)에까지 다다라 로마 제국의 일부를 점령하였다. 3세기경에 동고트족과 서고트족으로 나뉘었다.

* 반달족 (Vandals)

반달족 (Vandals)은 동부 게르만족의 일파로, 오늘날 폴란드 남부 지역에서 거주했던 것으로 역사에서 처음 등장하며, 이후 유럽 여기저기로 이동하여 서기 5세기에는 스페인과 북아프리카에 성공적으로 왕국을 세웠다.

– 역사

.게르만족의 대이동 : 반달족은 당시 거의 대부분 아리우스주의 기독교로 개종해 있었다. 406년, 반달족은 별 어려움없이 도나우 강을 건너 판노니아로 밀려왔고 라인강 유역의 갈리아 북부에서 이미 로마화 되어있던 프랑크족의 저항을 받았다. 2만 명의 반달족이 전투에서 죽었지만 그해 겨울 라인강이 얼자, 반달족은 대거 라인강을 넘었고 갈리아를 남하하면서 황폐화 시키고 아키텐까지 밀려갔다. 409년 반달족은 계속 남진하여 피레네 산맥을 넘어 히스파니아(지금의 에스파냐)로 들어갔다.

히스파니아에 이미 정착해 있던 로마 제국의 푀데라티 부족과 전쟁을 벌이면서 반달족은 점차 그 영역을 넓혔고 결국 알란족을 굴복시키고 정착하였다. 반달족의 족장 군데리크는 알란족의 왕의 직위를 얻었다. 히스파니아에서 정착한 반달족은 바이킹족처럼 해적으로 변신했고 북아프리카로 진출하기도 했다.

.북아프리카 반달 왕국 : 429년 군데리크의 동생이자 후계자인 가이세리크는 함대를 조직하여 약 8만명의 반달족을 이끌고 지브롤터 해협을 건너 북아프리카를 침공했다. 반달족은 북아프리카의 도시 히포 레기우스 성을 포위하고 14개월에 걸쳐 공성전을 벌였고 결국 함락시켰다. 이때 북아프리카교회의 지도자인 성 아우구스티누스 주교도 히포 레기우스 성안에서 농성을 벌이고 있었는데 아리우스파 이단자들로부터 구원해 달라고 열심히 기도했으나, 결국 함락되기 직전 성안에서 피난민들을 돌보다가 열병에 걸려 죽었다. 북아프리카에서 반달족은 435년 로마와 평화협정을 맺어 동맹을 맺었으나 가이세리크는 곧 동맹을 깨고 439년 카르타고를 수도로 반달 왕국을 세웠다. 이후 35년 동안 가이세리크의 반달 왕국은 대규모 함선을 조직하고 지중해 연안의 로마 제국 영토를 차례로 침략해 점령하였다.

로마는 그동안 훈족의 침입에 전념하고 있었고 아틸라가 죽자 겨우 반달족에 대한 대책을 세웠다. 발렌티니아누스 3세는 자신의 딸과 가이세리크의 아들의 결혼으로 반달족을 무마하려했으나 페트로니우스 막시무스가 발렌티니아누스를 죽이고 황제가 되자 양측의 교섭은 깨졌고 455년 반달족은 로마를 침공했다. 이때 교황 레오 1세는 가이세리크와 담판을 벌여 로마의 약탈을 최소화하는 데 일조했다고 전해지나 확실하지는 않다. 반달족의 로마 침공은 그 자체로 로마인들에게 엄청난 충격이어서 반달리즘이라는 말이 생겨났지만 사실상 대규모 학살과 파괴행위는 이루어지지 않았고 반달족은 조직적으로 로마의 재물을 배로 실어 북아프리카로 옮겼다.

462년까지 아프리카의 반달 왕국은 북아프리카 전역과 시칠리아, 사르데냐, 코르시카 등 지중해의 여러섬들을 지배하는 강력한 왕국으로 성장하였다. 그러나 다른 유럽의 게르만족 왕국과는 달리 그들은 피지배민족과 완전히 통합을 이루지 못하고 종교적, 인종적으로 억압했기 때문에 결국 오래가지 못하고 멸망하게 되었다. 아리우스주의자였던 반달족은 가톨릭을 억압했다.

.반달왕국의 몰락 : 477년 위대한 반달족의 지도자 가이세리크가 죽자 그의 아들 훈네리크가 왕위를 승계했는데 훈네리크는 치세 말기에 가톨릭 교회와 마니교를 심하게 박해했다. 반달 왕국은 가이세리크가 죽으면서부터 점차 쇠퇴하게 되었고 동고트족에게 시칠리아의 거의 대부분을 빼앗겼다. 훈네리크의 아들 힐데리크는 종교의 자유를 선포하고 가톨릭에 우호적이었고 친로마 정책을 펴서 비잔티움 제국과 평화를 이룩하였다. 그러나 533년 겔리메르가 힐데리크를 몰아내고 왕위를 찬탈하자 비잔티움 황제 유스티니아누스 1세는 반달왕국과 전쟁을 선포하고 벨리사리우스의 지휘 아래 북아프리카로 쳐들어왔다. 벨리사리우스는 반달군의 저항을 받았지만 결국 카르타고를 함락시키고 534년에는 반달왕국의 두 번째 도시인 히포 레기우스마저 정복했다. 겔리메르는 결국 비잔티움 군에게 항복했고 반달 왕국은 무너졌다. 로마는 다시 이 지역을 지배하고 가톨릭 교회를 부활시켰다.

– 반달족의 왕 목록

군데리크가 알라니족을 병합한 이후부터 반달족의 왕의 정식 칭호는 “반달족과 알라니족의 왕”이었다.

고디기젤 (359년–407년)

군데리크 (407년–428년)

가이세리크 (428년–477년)

훈네리크 (477년–484년)

군타문트 (484년–496년)

트라사문트 (496년–523년)

힐데리크 (523년–530년)

겔리메르 (530년–534년)

.반달리즘

반달족은 이동하면서 해적질과 각종 약탈 및 파괴 행위를 벌였다고 잘못 알려져 있었고, 그로부터 반달리즘이란 말이 생겼다.

○ 갈리아 프랑크족

프랑크인 (라: Franci) 또는 (gens Francorum)은 게르만 무리의 일파이며, 이 명칭은 3세기의 로마 사료에서 처음으로 언급되었고, 로마 제국의 경계인 라인강 하류와 중류에 있는 게르만 부족들과도 관련이 있다. 시간이 흘러, 이 용어는 로마 제국 붕괴 시기에 로마화된 게르만족 왕조와도 관련이 있으며, 이들은 결국엔 루아르강과 라인강 사이에 영토 전역을 다스렸고, 로마 이후의 많은 왕국들과 게르만족들에게 영향을 미쳤으며, 이후에는 서로마 제국의 옛 통치자들의 계승자로 가톨릭 교회의 공인을 받았다.

프랑크인이라는 명칭이 3세기까지 나타나지는 않았지만, 최소한 일부 본래의 프랑크인 부족들은 로마인들에게 병사들을 제공해주는 동맹이자 적들 모두로서, 자신들의 부족들의 명칭으로 오랜 기간 알려졌다. 로마와 이들의 동맹이 라인강 지역의 지배권을 상실할 때, 그 새로운 명칭이 등장했다. 프랑크인들은 로마의 영토를 함께 약탈할 때 처음으로 기록되었지만, 이 약탈의 시작은 색슨인/작센인들 그리고 수 세기간 밀접한 접촉을 가졌고, 로마의 영토로 이주하길 열망하던 변경 부족들이 프랑크인들의 변경 지역에서 프랑크인들을 공격한 것과 연관이 되어있었다.

라인강에 있는 로마 국경 지역내에 살던 프랑크인들은 로마 영토내에서 거주하는 것이 최초로 허용되면서 처음으로 출현한 잘리어 프랑크인/살리이족과 수 많은 시도 끝에 로마의 국경 도시 쾰른을 정복하고 라인강 서부 기슭을 차지한 리푸아리인/라인란트 프랑크인이었다. 이후, 지방 세력들 간의 분쟁의 시기인 450년대와 460년대에, 프랑크인 출신인 킬데리크 1세는 로마령 갈리아 (대략 오늘날 프랑스)에서 다양한 민족군들로 이뤄진 동맹군과 로마군을 지휘하던 몇몇 군 지휘관 중 한 명이었다. 킬데리크와 그의 아들 클로비스 1세는 루아르 세력과 관련된 프랑크인의 ‘왕위’를 두고 로마인 아이기디우스의 도전에 직면했다 (투르의 그레고리우스에 따르면, 아이기디우스는 킬데리크가 추방당한 8년 동안에 프랑크인의 왕위를 지녔다고 한다). 알라리크 1세에게서 영감을 받았을 것으로 보이는, 이 새로운 왕위는 라인강 변경의 모든 프랑크족 계열의 왕국들에게 지배권을 행사했을 뿐이 아니라, 6세기에 갈리아 전역을 정복한 메로빙거 왕조의 시작을 상징한다. 800년에 서유럽의 새로운 황제로 여겨지던 카롤링거 왕조는 메로빙거 제국에 토대를 두었다.

중세 시대에서 프랑크인이라는 단어는 카롤링거 제국의 프랑크인들이 서유럽의 대부분의 지배자였기에, 서유럽인의 동의어로 사용되었으며, 프랑스 혁명시기에 들어서야 막을 내린, 유럽의 앙시앵 레짐의 기초가 된 정치적 질서를 확립했다. 서유럽인들은 로마 가톨릭교회에 대한 프랑크인들의 믿음을 공유했고 유럽 대륙 너머 레반트에서 일어난 십자군 전쟁의 동맹으로 활약했으며, 그곳에서 서유럽인들은 그들 스스로와 그들이 세운 공국들을 프랑크인, 프랑크인들의 것으로 나타냈다. 이 명칭은 많은 언어들에서 서유럽인들에 대한 명칭으로 지속적인 영향력을 가졌다.

프랑크인 계열 왕국들이 시작되면서 동부 지역의 프랑크인 및 게르만인 지역과 메로빙거 제국이 로마의 영토에 세운 서부 지역 사이는 정치적, 법적으로 분리되었다. 프랑크 왕국의 동부는 새로히 “신성 로마 제국”으로 여겨졌고, 근세 시기에 때로는 “독일”이라 불렸다. “프랑크인”들의 서유럽에서는 메로빙거나 “잘리어” 서프랑크 왕국이 로마령 갈리아에서 세워졌고 로망스어군으로 소통했으며, 프랑크인에서 직접적으로 전래된 명칭인 “프랑스”로서 오늘날까지 계속되고 있다.

– 어원과 기원

.어원

프랑크인을 나타내는 라틴어 명칭인 프랑키 (Franci)는 한 부족의 명칭이 아니라, 몇 세기 동안에 각자의 명칭을 지니고 있던 민족들을 가리켜 지칭한 것이었다. 에드워드 기번과 야코프 그림의 선례를 따라, 프랑크인의 명칭은 본래 “자유”를 의미하는, 영어의 형용사 “frank”와 연관지어졌다. 프랑크라는 명칭이 “재블린” (고대 영어: franca이나 고대 노르드어: frakka 같은)을 뜻하는 게르만어 계열 단어에서 온 곳이라는 주장도 제기되었다. “사나운”, “용감한” 또는 “무례한” (독: frech, 중세 네덜란드어: vrac, 고대 영어: frǣc, 고대 노르드어: frakkr)을 뜻하는 다른 게르만어 단어들 역시도 중요할 수도 있다.

에우메니우스는 306년에 콘스탄티누스 1세가 일으킨 트리어 사건에서 벌어진 프랑크인 포로 처형 문제와 특정 조치에 관하여 프랑크인들에게 이야기를 했다. 라: Ubi nunc est illa ferocia? Ubi semper infida mobilitas? (“당신들의 포악함은 현재 어디에 있습니까? 도저히 신용할 수 없는 변덕스러움은 어디에 있습니까?”). 라틴어 단어 라틴어:Feroces는 프랑크인을 묘사하는 데 자주 쓰였다. 동시대 프랑크인의 민족성에 대한 정의는 시기 별과 관점에 따라 바뀌었다. 700년에 성 마르쿨이 작성한 식문지는 혼혈이 이뤄진 인구 구성에서 국가 정체성의 연속을 묘사했고, “공식적 영토에 거주하는 프랑크인, 로마인, 부르군트인, 다른 나라 출신들의 모든 사람들은 살아간다 … 그들의 법률과 관습에 따라서.”라고 나타냈다. 2009년에 논문을 쓴, 크리스토퍼 위컴 교수는 ” ‘Frankish’ (‘프랑크인의’를 의미하는 영어 단어 형용사)가 독점적인 민족적 의미를 재빨리 멈추게 했다. 루아르강 북쪽의 민족들은 7세기 말 쯤에는 프랑크인이라고 여겨진 것으로 보이며, 로마니 (Romani, 로마인)들은 본질적으로 7세기 이후 아키텐의 거주민들이었다.”라고 지적했다.

.신화에서 기원

조금 더 유명한 투르의 그레고리우스가 쓴 프랑크인의 역사를 제외하고, 프랑크인의 기원을 다룬, 두 가지 더 다채로운 초기 사료들은 프레데가르 연대기이라 알려진 7세기 저서와 1년 뒤에 쓰인, 정체불명의 인물이 쓴 라틴어: 리베르 히스토리아이 프랑코룸이다.

프레데가르 연대기의 저자는 프랑크인들이 원래는 트로이에서 왔다고 주장했고 베르길리우스와 히에로니무스의 작품들 인용했으며, 프랑크인들은 히에로니무스들의 저작들에 언급되었다. 연대기는 프리아모스를 트로이 멸망 이후 마케도니아로 이주한 프랑크인의 왕으로 묘사했다. 마케도니아에서, 프랑크인들은 나뉘었다. 유럽계 프랑크인들은 로물루스가 로마에 간 것처럼, 프랑키오 (Francio) 왕의 지도하에 프랑키아에 이르렀다. 투르초트 (Turchot) 왕 휘하의 다른 분파는 튀르크족에 동화되었다. 프레데가르는 프리아모스, 프리가 (Friga), 프랑키오의 후손이라고 그레고리우스가 가리킨, 프랑크인의 왕 테오데메르를 언급했다.

또다른 문서 게스타 (라: Gesta)는 프리아모스와 안테노르가 이끄는 12,000명의 트로이인들이 어떻게 트로이에서 러시아에 있는 돈강과 도나우강이 있는 판노니아으로 항해를 했고, 아조프해 인근에 정착했는지를 묘사한다. 그곳에서 그들은 시캄브리아 (Sicambria) 라는 도시를 세웠다 (시캄브리족들은 로마 초기 제정 시기 프랑크인들의 고향땅에서 가장 잘 알려진 부족이며, 프랑크인이라는 이름이 등장하기 오래 전에 패배하고 흩어졌다고 여전히 기억되었다.) 트로이인들은 로마군에 입대하여, 자신들이 프랑크인 (“야만인”이라는 뜻)이라는 이름을 받은, 마이오티스의 습지대로 들어가, 로마인들의 적들을 몰아내는 임무를 완수해냈다. 10년 뒤, 로마인들은 프리아모스를 죽이고 프리아모스와 안테노라의 아들들인 마르코메르와 순노 외에 다른 프랑크인들을 몰아냈다.

– 역사

.초기 역사

초기 프랑크인들에 대한 주요 1차 사료들에는 파네기리키 라티니, 암미아누스 마르켈리누스, 클라우디우스 클라우디아누스, 조시모스, 시도니우스 아폴리나리스, 투르의 그레고리오스 등이 포함된다. 프랑크인들은 로마 황제들의 생애를 엮어 쓴 히스토리아 아우구스타에서 처음 언급되었다. 서적내에서 어떠한 자료에서도 어떤 부족이나 어떤 부족의 일부가 프랑크인들이 되었거나 그들의 정치와 역사를 상세하게 기록해둔 부족들의 목록에 나타내지는 않았지만, 에드워즈 (1988, 35쪽)는 다음과 같이 인용했다:

4세기에 기쁘게 기록한 로마의 군가는 260년대와 관련이 있으며, 동시대 사료에서 프랑크인들의 첫 등장은 289년이었다 … 카마비족들은 289년 초에, 브룩테리족은 307년부터, 카투아리족은 306년에서 315년 사이부터, 살리이인 또는 잘리어인들은 357년부터, 암프시바리이족과 투반테스족은 364년경부터 프랑크인들로서 언급되었다.

288년에 로마 황제 막시미아누스는 잘리어 프랑크인, 카마비족, 프리슬란트인, 라인강을 따라 거주하던 다른 게르만 부족들을 격퇴시키고 인력 수습과 다른 게르만 부족들의 정착을 막기 위하여 그들을 게르마니아 인페리오르로 이동시켰다. 292년에 콘스탄티누스 1세의 아버지인 콘스탄티우스는 라인강 어귀에 정착했던 프랑크인들을 격퇴시켰다. 프랑크인들은 톡산드리아 지역 인근으로 이주당했다. 에우메니우스는 콘스탄티우스가 톡산드리아에 정착한 프랑크인들과 라인강 너머로 건너간 다른 부족들을 “죽이고, 몰아내며, 사로잡고 납치했다.”라고 언급했고, 처음으로 프랑크인/민족/국가 (nationes Franciae)라는 단어를 처음으로 썼다.

초기 시기에는 프랑크인이라는 단어가 국경에 사는 이들을 뜻하거나, 때로는 해안 지역의 프리슬란트인들을 포함시켰던 것으로 보인다:

프랑크인들은 로마의 문서에서 동맹 (라: laeti)이자 적 (라: dediticii)으로 묘사되었다. 대략 260년에 프랑크인의 한 무리가 오늘날 스페인의 타라고나까지 뚫고 들어가, 로마군에게 제압되어 추방당하기 전까지 대략 10년 간 그 지역을 성가시게 했다. 287년 또는 288년에 로마의 카이사르 막시미아누스는 교전 없이 프랑크인들의 지도자 게노바우트와 그의 추종자들을 항복시켜냈다. 그러고 나서 막시미아누스는 톡산드리아 (오늘날 저지대)의 잘리어인들을 로마 제국의 권위를 받아들이도록 하게 했으나, 브리타니아 재정복으로 성공할 수 없었다.

보피스쿠스가 썼을 가능성이 있는 아우렐리아누스의 생애는 328년에 프랑크인 약탈자들이 마인츠에서 주둔하는 제6군단에게 포로로 잡혔다고 언급한다. 이 사건을 계기로, 700명의 프랑크인들이 살해당하고 300명이 노예로 팔렸다. 라인강 너머로 프랑크인들의 습격은 너무 잦게 되어서 로마인들은 그들을 통제하기 위해 자신들의 국경에 프랑크인들을 정착하도록 시켰다.

프랑크인들은 로마의 도로에 관한 지도책인 포이팅거 지도에서 언급되었다. 포이팅거 지도는 3세기의 정보를 반영하는, 4세기나 5세기의 지도를 카피한 13세기의 지도책이다. 로마인들은 유럽의 형태를 알고 있었으나, 그들의 지식은 지도에서 분명하지 않았고, 한 지점에서 한 지점으로 이어지는 도로들에 실용적 안내뿐이었다. 이 지도의 라인강 지역 중앙에 프랑키아라는 단어는 브룩테리족에 대한 오기에 가깝다. 마인츠 너머는 수에비족들의 터전인 수에비아이고, 그 너머는 알레만니족들의 터전 알레만니아이다. 라인강 어귀에 네 부족들에는 카우키족, 암시바리이족 (엠스강 거주민), 케루스키족, qui et Pranci (‘프랑크인이기도 한’)이라는 수식어의 카마비족을 묘사했다. 이는 카마비족이 프랑크인으로 고려되었다라는 것을 암시한다. 지도책은 아우구스투스가 의뢰하여 제작한 20년 간의 생산 지도이자 세금 평가를 위한 로마의 재무 부서를 유지하기 위해 만든 오르비스 픽투스 (Orbis Pictus)를 근거로 했을 것이다. 오르비스 픽투스는 지도책처럼 전해지지는 않는다. 갈리아에 대한 로마 제국의 구역별 정보는 아마 이것으로부터 생겼을 것이다.

– 종교

프랑크 귀족들의 상당한 비율은 기독교 (메로빙거의 프랑크 교회)로 개종한 클로비스 1세를 재빨리 따랐다. 프랑크 지배하에서 모든 이들의 개종은 상당한 시간과 노력이 요구되었다.

.전통 신앙

프랑크 전통 신앙의 모사는 1차 사료들에서 발견할 수 있지만, 이 자료들의 의미는 언제나 명확하지 않다. 현대 학자들의 해석은 크게 다르지만, 프랑크 신화가 게르만 신화의 다양한 특징들을 상당히 공유했을 것이다. 프랑크인들의 신화는 게르만족의 다신교형태였을 것이다. 프랑크 전통 신앙은 굉장히 의례적이었다. 많은 일상 활동들이 다양한 신들 가운데에 자리 잡았고, 그 중에 가장 주요한 신은 물의 신인 퀴노타우르였을 것으로 보이며, 메로빙거 왕조는 그들의 선조들이 그에게서 전래했다고 여겨졌다. 프랑크인들의 신 대부분은 토착 전승들과 자신들이 신성시한 인물들, 특정 지역과 관련된 권력자들과 연관이 되어있으며, 그밖에 신들을 숭배하거나 두려워하지 않았다. 대부분의 신들은 기독교의 신과는 대조적으로, 형태를 가지거나 특정한 물체와 연관이 있는 “현세적”이었다.

프랑크 전통 신앙은 킬데리크 1세의 매장지에서도 관찰되며, 왕의 시신이 많은 벌들로 장식된 천에 덮인 체에서 발견되었다. 벌들이 프랑크인들의 전통 무기 안곤 (“쏘다”라는 뜻)의 독특한 창 끝과 연관이 있을 것으로 보인다. 플뢰르 드 리스가 안곤에서 전래됐을 가능성도 있다.

.기독교

4세기의 실바누스처럼 일부 프랑크인들은 일찍이 기독교로 개종했다. 493년에 클로틸다라는 이름의 부르군트인 출신 로마 가톨릭교도와 혼인한, 클로비스 1세는 톨비아크 전투에서 알레마닌니족에게 결정적인 승리를 거두고 나서, 성 레미에게 세례를 받았다. 투르의 그레고리우스에 의하면, 3천명이 넘는 그의 군사들이 클로비스와 같이 세례를 받았다고 한다. 클로비스의 개종은 유럽 역사에서 깊은 영향을 미쳤는데, 당시에 프랑크인들은 주로 아리우스파였던 귀족층들을 제외하면 유일무일한 기독교화된 게르만족들이었고 이것이 로마 가톨릭교회와 점차 강해지는 프랑크인들 간에 자연스럽게 우호적인 관계로 이끌었다.

많은 프랑크 귀족들이 기독교로 개종하는 클로비스를 재빨리 따랐지만, 클로비스의 모든 피지배자들에 대한 개종은 상당한 노력 끝에 이뤄진 것이었고, 일부 지역들은 2세기 이상이 걸렸다. 파리의 디오니시우스 연대기는 클로비스의 개종 이후로, 이 사건에 불만스러워하던 많은 이교도들이, 클로비스가 초창기에 힘을 모으는 데 중요한 역할을 했었던, 라그나카르 주위로 결집했다고 언급한다. 정확한 사유는 이 문서에서 명확하지는 않지만, 클로비스는 라그나카르를 처형시켰다. 남아있는 소규모의 저항은 지역마다 주로 수도원의 증가하는 네트워크망 때문에 극복되었다.

메로빙거 교회는 내부와 외부, 두 세력들에 의해서 만들어졌다. 메로빙거 교회는 그들의 문화로 바꾸기를 저항했고, 이교도들의 감성을 기독교화시키고, 이교도 게르만 전통에 뿌리깊게 관련된 메로빙거 왕위 형태에 새로운 이론적 근거를 제공했고, 아일랜드와 기독교의 앵글로색슨 개종 활동, 교황청의 요구사항들 제공을 해줬던, 확립된 갈로로만 계급과 타협해야만 했다. 카롤링거의 수도원 개혁과 교회 당국의 관계는 프랑크 교회의 정점이었다.

점점 더 부유해진 메로빙거 엘리트층들은 아일랜드 선교사 콜롬바누스를 포함한 많은 수도원에 기부를 했다. 5, 6, 7세기 프랑크 사회에 은둔주의에 대한 두 개의 주요 물결이 목격되었는데, 이것은 모든 수도사들과 은둔자들이 베네딕도 규칙서를 따르도록 요구하는 법제화로 이어졌다. 때때로 교회는 신비로운 왕가의 혈통에 의존하여 통치하기를 주장하고 자신들 이교도 선조들의 다신교 신앙으로 되돌리려던 메로빙거 왕들과 어려운 관계를 갖기도 했다. 로마는 프랑크인들이 갈리아 전례를 로마 전례로 바꾸도록 서서히 부추겼다. 로마 전례가 고위 성직자 직위들을 차지하자, 메로빙거 교회는 의존적이게 되었고 교황은 그들의 선호가 되었다.

○ 바이킹족

바이킹 (Vikings; 노: Vikinger; 덴:Vikinger; 스: Vikingar; 뉘: Vikingar; 아: Víkingar)은 노르드어 비킹그 (고 노: víkingr)에서 유래한 표현이다. 게르만족 노르드인이고, 노르드어를 사용하며, 고향 땅인 스칸디나비아로부터 8세기 말에서 11세기 말까지 북유럽과 중앙유럽까지 항해하며 교역하거나 약탈로 활보한 바닷사람을 가리켜 바이킹이라고 부른다. 바이킹이 활동한 시기를 바이킹 시대라고 한다. 노르드인들의 군사적 상업적 성장과 인구 팽창은 중세 스칸디나비아 뿐 아니라 브리튼 제도, 아일랜드 섬, 프랑스, 키예프 루스, 시칠리아 등 광범한 지역에 중요한 요소로 영향을 미쳤다.

롱쉽으로 대표되는 진보한 항해 기술로 인하여, 본거지인 스칸디나비아에서 멀리 떨어진 지중해 연안, 북아프리카, 중동, 중앙아시아까지 바이킹의 활동이 미친 적도 있었다. 바다와 강을 통한 탐험과 식민의 시기가 지난 뒤 바이킹들은 북서유럽, 동유럽, 북대서양 도서, 멀리는 북아메리카 북동해안에 이르기까지 각지에 정착했다. 이 시기 동안 노르드 문화가 다른 지역에 폭넓게 보급됨은 물론 역으로 외래 문화도 스칸디나비아에 영향을 미쳤다.

– 역사

.어원

“바이킹”의 어원은 확실치 않다. “작은 만”·”후미”를 뜻하는 고대 노르드어의 “vík”에 접미사 “-ing”이 붙은 데서 유래하였을 가능성이 있다. 그렇다면 “작은 만의 거주자”, 특히 덴마크와 스웨덴 사이의 카테가트 만 쪽 비켄(Viken) 지역의 거주자라는 뜻이다. “비킹르 (vikingr)”라는 단어는 스칸디나비아에 남겨진 룬 문자로 새겨진 금석문에 많이 발견된다. 하지만 이 단어가 처음 나타나는 곳은 6세기 또는 7세기의 고대 영어 (앵글로색슨어) 시 “위드시스 (Widsith)”이다. 때문에 또 하나의 설은 고대 영어의 “wíc” 즉 “무역도시” (“마을”을 뜻하는 라틴어의 “vic”에서 유래)에서 왔다는 것이다. 이외에도 “떠나다.”라는 뜻의 “avviker”에서 유래했다는 설이 있다. 고향을 떠나 바다로 나간 이들을 가리킨다는 것이다.

스웨덴의 작가 얀 기유 (Jan Guillou)에 의하면 바이킹이라는 말을 긍정적 의미로 주로 사용하게 된 것은 에리크 구스타프 예이예르 (Erik Gustaf Geijer)가〈바이킹 (The Viking)〉이라는 시를 쓰면서부터였다. 오늘날 바이킹을 용감하고 호전적인 해양 전사로 생각하는 것은 당시의 정치적 이유와 관련이 깊다. 즉 1809년 스웨덴이 러시아와의 전쟁에서 600년간 스웨덴 영토였던 핀란드를 잃자 이를 회복할 자신감을 북돋기 위해 용감하고 영화로운 과거 역사를 창조할 필요가 있던 것이다. 예이예르가 회원으로 있던 예타회 (Geatish Society)라는 단체는 용맹스런 바이킹 역사 창조에 큰 역할을 했다. 역시 예타회 회원이었던 작가 에사이아스 텡네르 (Esaias Tegnér)는 사가문학 작품〈프리티오프 사가 (Frithiofs Saga)〉를 근대적으로 개작해 북유럽과 영국, 독일에서 큰 인기를 얻어 바이킹에 대한 인식에 지대한 영향을 미쳤다.

– 역사 기록

바이킹의 무역 활동이 활발했다는 것은 헤데뷔 (Hedeby)와 같은 큰 무역 도시를 보면 알 수 있다. 헤데뷔는 프랑크 왕국과의 국경지대에 위치하여 1050년경 노르웨이인들 사이의 내분으로 파괴될 때까지 문화의 십자로 역할을 했다.

최초의 바이킹 약탈에 대한 기록은 앵글로색슨 전기에 나오는데 789년 포틀랜드 (Portland)가 습격당했다는 기록이다. 좀 더 확실한 기록은 793년 잉글랜드 동쪽 해안의 린디스판 (Lindisfarne)에 있는 수도원이 약탈당했다는 기록이다 (보통 이를 최초의 바이킹 약탈 기록으로 거론한다). 그 후 200년간 유럽사는 바이킹과 그들의 약탈에 대한 기록으로 점철되었다.

아일랜드와 스코틀랜드의 해안이 바이킹의 영향권에 들어갔으며 잉글랜드 영토의 태반이 바이킹 (데인족) 지배하에 들어갔다 (데인로). 바이킹들은 프랑스와 스페인의 강을 거슬러 올라갔으며 발트 해 연안, 러시아, 벨라루스, 우크라이나 등을 장악하였다. 9세기 초, 바이킹은 대형 보트를 몰고 프랑스의 론 강이나 센 강을 비롯한 내륙 수로를 따라 공격을 감행했다. 샤를 3세 (재위: 898년 ~ 922년)의 통치 기간 동안에, 노르웨이 출신 바이킹 롤로와 덴마크 출신 베르나르 르 다누아가 이끄는 노르만족이 파리로부터 흐르는 센 강 하류의 양안에 정착하였고, 그로 인해 그 지역의 이름이 노르망디가 되었다. 지중해와 동쪽 카스피 해에까지 바이킹 습격이 있었다.

– 바이킹 지역

바이킹이 건설한 도시로는 잉글랜드의 요르비크 (현 요크), 러시아의 스타라야라도가와 노브고로드, 우크라이나의 키이우, 아일랜드의 더블린 등이 있다.

덴마크 출신 바이킹들은 프리슬란트, 프랑스, 잉글랜드 남쪽에 진출했다. 1013년 ~ 1016년에는 크누트 대왕이 잉글랜드 왕위에 있었다.

스웨덴 출신 바이킹들은 동쪽 발트족과 슬라브족의 땅(오늘날의 발트 해 연안, 러시아, 벨라루스, 우크라이나)에 진출해 류리크가 최초의 루스인 국가를 건설하였다. 이 지역의 강을 따라 흑해, 콘스탄티노폴리스 (현 이스탄불), 비잔티움 제국에까지 진출하였다.

노르웨이 출신 바이킹들은 주로 북서쪽과 서쪽으로 향해 페로 제도, 셰틀랜드 제도, 오크니 제도, 아일랜드, 영국 북부와 아이슬란드에 진출하였다. 아일랜드와 영국을 제외하고는 거의 대부분 무인도거나 거주자가 거의 없는 상태였으며 노르웨이인들은 그곳에 정착하였다. 붉은 에이리크는 그린란드를 발견하여 정착이 이루어졌다.

1000년경에는 비아르니 헤리올프손 (Bjarni Herjólfsson)이 북아메리카를 발견하였다. 붉은 에이리크의 아들 레이프 에이릭손과 토르핀 칼세프니 (Þórfinnur Karlsefni)가 그린란드로부터 정착을 시도하였다. 그들은 발견한 땅을 빈란드 (Vinland)라고 불렀다. 뉴펀들랜드 섬 북쪽 반도에 있는 랑스 오 메도즈 근처에 소규모 정착촌이 시작되었지만 원주민들과의 마찰과 기후 변화로 몇 세대 이상은 지속되진 못하였다. 랑스 오 메도즈의 고고학 유적지는 현재 유엔 지정 세계문화유산이다.

바이킹의 해외 진출이 최고점에 달했을 때 북반구가 수백 년 동안 유난히 추워지게 된 소 (小) 빙하 시대가 시작되었다는 것이 정설로 받아들이지고 있다. 이 때문에 그린란드의 식민지는 몇백 년을 못가고 몰락했으며 바이킹의 서부 진출도 멈추었고 바이킹의 고향도 타격을 받았다.

○ 슬라브족

슬라브족은 슬라브어파 언어를 쓰는 인도유럽어족 계열의 민족들을 일컫는 말이다.

– 어원

낱말, 단어라는 뜻을 가진 원시 슬라브어 slovo에서 유래되었다. 고대 슬라브족은 자신들을 스클라브/슬로브/슬레이브 등으로 지칭했다.

– 역사

폴란드 고고학자 얀 체카노프스키 (폴: Jan Czekanowski), 레온 코즈워프스키 (폴: Leon Kozłowski)를 중심으로 한 새 학파들은 원시 슬라브족의 거주지를 오데르 강과 비스와 강 사이에서 찾게 되었다. 즉, 프리페트 강 (폴: Prypeć)에서 남쪽으로 내려와 카르파티아 산맥, 비스와 강, 오데르 강, 엘베 강, 부크 강 상류를 포함하는 더욱 광대한 지역이 원시 슬라브족의 최초의 요람지이며, 여기서 슬라브족은 그 민족적 형성을 이루었고, 차츰 인도유럽어족에서 분리해 나간 것으로 보인다. 또, 이 지역에서 슬라브족은 석기 시대를 거친 후 기원전 1300년경부터 시작된 루사티아 문화를 이어받기 시작한 것으로 추정하고 있다. 또한 중앙아시아의 튀르크족이 슬라브족들을 지배하면서 튀르크족들이 슬라브의 영토에 이주를 하였고 이를 바탕으로 슬라브인들의 문화가 형성되기 시작했다.

– 문화

서슬라브족은 고대의 튀르크의 지배하에 있었으나 현재는 문화적으로 독일과 유사하다. 남슬라브족 또한 튀르크 지배하에 문화적으로 영향을 받았으나 현재 문화는 그리스의 영향과 중앙아시아의 영향을 받았다. 동슬라브족은 동북아시아의 영향을 받았다.

– 종교

역사적으로 슬라브족은 지역에 따라 종교가 크게 다르다.

서슬라브족인 폴란드인, 슬로바키아인, 크로아티아인과 슬로베니아인은 가톨릭을 믿는다. 개신교는 이들 가톨릭 신자가 거주하는 곳에 신자가 약간씩 있다. 일부는 가톨릭과 개신교가 혼합된 종교를 믿는다.

반면 동슬라브족인 러시아인, 벨라루스인, 우크라이나인과 남슬라브족인 세르비아인, 마케도니아인, 불가리아인 등은 대부분 정교회를 믿는다. 이 중 일부는 동방가톨릭교라고 하는 정교회와 가톨릭이 혼합된 종교를 믿는 사람도 있다.

이슬람교 신자들은 아나톨리아 북부에 살던 남슬라브족들이 발칸 반도로 이주하기 시작했을 무렵에 오스만 제국이 발칸 반도를 지배하면서 이슬람교 신자 수가 급증했다. 보스니아인과, 포마크족 (불가리아인 무슬림)과 일부 세르비아인, 아나톨리아 북부의 남슬라브족이 슬라브 이슬람신자의 대부분을 차지한다.

○ 앵글로색슨

앵글로색슨인은 덴마크 제도 (諸島)·유틀란트 반도·북독일 지역에서 브리튼섬으로 건너와, 제7왕국 시대를 거쳐 에그버트 왕의 시대에 통일 왕조를 세웠다. 잉글랜드, 이스트앵글리아와 같은 명칭은 앵글의 이름에서 비롯된 것이며, 또한 웨식스, 서식스 등의 명칭은 “색슨”에서 나왔다. 양자는 지역적·문화적으로 구별이 뚜렷하지 않으며, 두 부족이 브리튼섬 이주 전에 이미 동화하여 한 종족을 형성했다는 설도 있다. DNA 테스트 결과 오늘날 잉글랜드인들의 사분의 일만이 이 혈통에 해당된다.

5세기무렵 앵글인, 주트인, 색슨인은 덴마크 제도, 독일 북부에 살았다. 앵글인은 영국 동쪽 중부, 색슨인은 영국 동쪽 남부, 주트인은 영국 동부 최남부에 처음 정착하였다. 후에 이들 앵글, 주트, 색슨이 사는 땅을 잉글랜드라고 하였으며 이들을 가리켜 앵글로색슨인이라고 하였다. 명칭에는 빠져 있으나 주트인도 들어간다.

앵글인 (Angle)은 본래 발틱해 인접 지역에서 나타났으며, 4~5세기무렵에 덴마크 제도, 독일 북부 슐레스비히홀슈타인주 옮겨가 살았고, 이 지역에 ‘앵글’이라는 지명이 남아 있다. 앵글인은 이 지역에서 덴마크 제도 북부에 살던 주트인과 남쪽에 있는 색슨인과 교섭하였다.

색슨인 (Saxon)은 고대 게르만족의 한 무리로 그들은 현재 독일인 니더작센과 베스트팔렌 지역에 살았던 종인이다. 그 가운데 일부가 영국으로 함께 이주하였으며, 앵글인과 함께 잉글랜드를 구성하였다.

주트인 (Jutes, 유트인)은 덴마크 제도 북부에 살았으며, 5세기 영국 최남부 색슨 왕국 아래에 들어왔다. 앵글로색슨인에 포함되었고 잉글랜드를 구성하였다. 주트인은 스칸디나비아의 데인인, 스베아인과 유사한 게르만계 민족이다.

앵글로색슨인은 잉글랜드 뿐만 아니라 영국 제도 (브리튼섬과 부속도서), 아일랜드, 아이슬란드에도 살고 있다. 아일랜드 인구 가운데 최소 30%는 앵글로색슨계에 속한다고 한다 (특히 잉글랜드계와 스코틀랜드계가 식민이주한 북아일랜드지역에서 현저하다). 따라서 이들은 앵글로 아이리쉬, 앵글로 스코트 등으로 정체성을 구분하고, 또한 앵글로 아메리칸이란 말도 사용하는데 대체로 색슨이라는 표현은 생략한다.

베오울프는 고대 영어로 된 작자 미상의 영웅 서사시이다. 베오울프는 에즈데오우의 아들이며 히옐락왕의 신하로 설명되고 있는데, 이들은 고트인이다. 이처럼 앵글로색슨은 다양한 게르만족 집단을 포괄하고 있는 명칭이다.

10세기에는 노르만인의 영향으로 그들의 언어 (노르만 프랑스어)가 영어에 커다란 영향을 끼치게 되며, 앵글로색슨인이 노르만 왕조에 대항하는 여러 전설이 구전된다. 앵글로색슨인은 영국을 상징하는 단어로 알려져 있으나, 모든 영국인이 앵글로색슨인과 직접적인 관련이 있는 것은 아니다. 예를 들어 찰스 다윈의 가계를 조사한 결과, 그의 조상은 약 4만 5천년 전 아프리카를 떠나 중동으로 이주한 초기 현대 인류의 크로마뇽인의 일원이었으며, 1만 2천년 전 영국에서 새 터전을 잡았다. 따라서 앵글로색슨은 10세기 이전 노르만인의 지배를 받기 전의 영국 사람을 가리키는 범용 용어라고도 할 수 있다.

○ 훈족 (Huns)

훈족 (Huns)은 4 ~ 6세기 중앙 아시아와 코카서스에서 거주했던 투르크 민족이다. 유럽의 전승에 따르면, 훈족들은 당시에 스키티아라고 알려진 지역의 일부였던 볼가강 동쪽에서 살고 있었던 것으로 처음 기록되었다. 훈족의 정착은 인도이란계 민족인 알라니족들의 서쪽으로 이주에도 관련이 있다. 370년에, 훈족들은 볼가강에 이르렀고, 로마 제국의 국경 밖에 살고 있던 고트족과 다른 게르만족들을 정복하고, 많은 게르만족들을 로마 영토로 도망치게 한, 이들은 430년에 비록 짧은 기간이긴 하지만 유럽에 거대한 영토를 세웠다. 특히나 아틸라 왕의 지도하에서, 훈족들은 동로마 제국에 잦고 파괴적인 약탈을 벌였다. 451년에는 서로마 제국의 갈리아 속주를 침입하여, 카탈라우눔 전투에서 로마와 서고트 연합군과 교전했으며, 452년에는 이탈리아를 침입했다. 453년에 아틸라가 죽은 후로, 훈족들은 로마를 향한 위협을 멈추었고 네다오 전투 패배 후로 영토의 상당량을 상실했다. 훈족의 후예들이나 유사한 명칭을 가진 후계자들은 대략 4-6세기에 동유럽과 중앙 아시아의 일부를 차지하고 있었다고 남쪽과 동쪽, 서쪽의 이웃한 민족들에게 기록되었다. 훈족의 변형적 명칭들은 코카서스에서는 8세기 초까지 기록되었다.

18세기에 프랑스 학자 조제프 드 기네는 훈족 그리고 기원전 3세기 중국의 북방 민족인 흉노족과의 연관성을 주장한 최초의 인물이 되었다. 기네 이후로 훈족은 이란계 유목민족들의 영향을 받은 이란계 훈족 또는 투르크 민족으로 알려져있다.

훈족의 문화는 거의 알려진 것이 없고 최종적으로 훈족과 관련되었다는 유적지들은 극히 적다. 훈족들은 청동으로 된 가마솥을 사용했고 인위적인 두개골 변형을 한 것으로 여겨진다. 아틸라 시대의 훈족의 신앙이나 종교에 대한 비문은 남아있는 것이 없고, 점복이나 샤먼의 존재 같은 풍습들은 존재한다. 훈족들이 튀르크어를 가졌던 것으로 알려졌지만 오직 세 단어이자 인명에 해당하는 것들이다. 인명은 대부분이 튀르크적이지만 동게르만식에 영향을 받았다. 경제적으로 이들은 유목 목축의 형태를 해온 것으로 알려졌다. 로마와의 접촉이 늘어남에 따라, 훈족의 경제는 조공, 약탈, 교역을 통하여 로마와 점차 엮이게 되었다. 훈족들은 유럽으로 진입할 때는 통일된 정치 체제를 가지지 않고, 로마인들과의 전쟁에서 통일된 부족 지도 체제로 발전한 것으로 보인다. 훈족들은 다양한 언어를 가진 여러 민족들을 지배했으며, 피지배 민족들 일부는 자기들만의 지도자를 유지했다. 훈족의 핵심 군사 기술은 궁기병이었다.

훈족들은 서로마 제국의 붕괴에 기여를 한 요소인 게르만족의 대이동을 자극했을 것이다. 훈족에 대한 기억은 여러 기독교 성인들의 삶에도 살아있는데, 거기서 훈족들은 게르만 신화의 인물들에 대한 적이나 동맹 역할로 나오는 게르만족 영웅 전설에서뿐만 아니라 기독교 성인들에게서는 적대 인물 역할을 한다. 헝가리에서는 헝가리인, 특히나 세케이인계가 훈족들의 후손이라는 중세 연대기를 바탕으로 한 전설이 발전했다. 하지만 주요 학계는 헝가리인과 훈족들 사이의 밀접한 관련을 부인한다.

– 기원

훈족의 기원에 대해서는 여러가지 학설이 존재한다. 대부분의 학자들은 훈족이 중앙 아시아에서 기원했다는 것에 대해 동의하며 이들을 이란계 유목민들의 영향을 받은 투르크족으로 보고 있다. 고전 사료들은 훈족들이 370년 무렵에 갑자스럽게 유럽에 나타났다고 주장한다. 가장 일반적으로, 훈족의 기원을 설명하려는 로마 저술가들의 시도들에서는 이들을 단순히 이란계 유목민족들과 동일시 했다. 로마 작가들은 또한 훈족들이 케르치 해협을 건너 크리미아로 들어간, 야생 사슴이나 잃어버린 소들을 찾다가 고트족의 영토로 들어갔다는 이야기를 반복한다. 고트족들의 땅이 좋은 것을 알게된 훈족들은 고트족을 공격했다. 요르다네스의 ‘게티카’에서 고트족들은 훈족들을 “사악한 영들”과 고트족 마녀들 사이에 태어난 자식이라 생각한다고 나타난다.

.흉노족과 훈족이라 불렸던 민족들에 대한 연관성

18세기에 조제프 드 기네 이래로, 현대 역사가들은 4세기에 유럽 경계에 나타난 훈족을 기원전 3세기와 서기 2세기 사이 오늘날 북방 스텝 지역에서 중국을 침입했던 흉노족과 관련시켰다. 중앙아시아에 있던 흉노족들은 유라시아를 통해 이주했으며 따라서 이들이 훈족과의 일부 문화적, 유전적 연속성을 가졌을 수도 있다. 학자들은 또한 흉노족, 훈족, 그리고 “훈족”으로 알려지거나 훈족에서 정체성을 가졌다고 여겨진 “이란계 훈족”, “서융”, “키다라인”, 그리고 가장 유명한 “에프탈” (또는 백훈족) 등 수 많은 중앙 아시아 민족들 간의 관계를 분석했다.

오토 J. 멘헨헬펜은 저술 자료 연구를 주요 기반으로 삼는 전통적인 연구법에 도전하고, 고고학적 연구의 중요성을 강조한 최초의 인물이었다. 멘헨헬펜의 연구 이래로, 훈족의 선조라는 흉노족의 정체성은 논란이 되었다. 추가적으로, 일부 학자들은 유럽계 훈족이 있는 “이란계 훈족”의 정체성에 대해 의문을 제기했다. 월터 폴 (Walter Pohl)은 다음과 같이 말했다

“거대한 유목민 전사들의 연합은 인종적으로 동일하지 않았고, 명성을 이유로 다른 민족들이나, 생활 방식 또는 지정학적 기원을 외부인들이 묘사하기 위해서 같은 이름이 사용되었다. 우리 모두가 확실히 말하는 훈족이라는 명칭이란, 고대 시대에서는 저명한 튀르크 전사들의 지배 계층으로 묘사한다.”

최근 학계에서, 특히 김현진과 에티엔 드 라 배지에르 (Etienne de la Vaissière)는 훈족과 흉노족이 한 민족이고 같다라는 이론을 부활시켰다. 드 라 배지에르는 고대 중국과 인도의 사료들이 흉노와 훈을 서로를 번역하는데 사용했고, 다양한 “이란계 훈족” 들은 흉노족과 유사하게 여겨진다고 주장했다. 김현진은 훈족이라는 용어가 “주로 민족 그룹이 아니라, 정치적 범주”라고 여겼고, 흉노족과 “이란계 훈족” 사이뿐만 아니라 흉노족과 유럽계 훈족 사이 간에 근본적인 정치적이고 문화적인 연속성을 주장한다.

– 명칭과 어원

훈족 (Hun)이라는 명칭은 고전 유럽의 사료에서 그리스어로 우노이 (Οὖννοι)와 라틴어로 훈니 (Hunni) 또는 쿠니 (Chuni)로 나타난다. 이오아네스 말랄라스는 훈족의 명칭을 우나 (Οὖννα)라고 기록했다. 훈족과 일치 여부 논란이 있기는 하지만, 또다른 가능한 그리스어 명칭으로는 쿠노이 (Χοὖνοι)일 수도 있다. 고전 사료들은 훈족이라는 명칭 대신에 오래된 유목민들의 이름으로 부르기도 하였고 특히 훈족을 마사게타이, 스키타이인, 킴메르라 칭했다.

훈족의 어원은 불확실하다. 가장 유력한 설은 현재 남아있는 훈족의 언어가 중앙아시아의 투르크족 언어와 가장 비슷하다는 것이다. 학설로서 다양하게 제시된 훈족의 어원들은 일반적으로 최소한 훈족이라 알려진 다양한 중앙아시아 민족의 명칭과 관련이 있다고 가정한다. 훈족의 명칭이 튀르크어 왼 (ön), 외나 (öna, 성장이라는 뜻), 쿤 (qun, 대식가), 퀸 (kün), 귄 (gün), “아마 ‘사람들을 뜻하는'” 복수형 접미사,퀸 (qun, 힘), 휜 (hün, 사나운)에서 발생했다고 하는 것처럼 많은 학자들에 의해 수 차례 제시된 튀르크어유래 가설들이 존재한다. 오토 멘헨헬펜은 많은 학자들이 제시한 튀르크어 유래 가설들을 부정했다. 멘헨헬펜은 hūnarā (기술), hūnaravant- (숙련된) 등 아베스타어에 가까운 단어에서 온, 이란어군 유래를 제시하고, 훈족이라는 명칭이 본래는 민족 보다는 계층을 지칭했을 것이라고 주장했다. 하지만 잼시드 코스키는 기원전 10세기부터 중앙아시아의 투르크어 자체에 이란어의 요소가 포함됐다는 것은 널리 알려진 사실이라고 말했다. 잼시드 코스키는 고대 투르크어와 이란 유목민의 언어는 같은 장소에서 기원했다고 하였다. 로베르트 베르너 (Robert Werner)는 토하라어 ku (개)에서 유래했다고 주장했고, 중국인들이 흉노족을 훈족의 토템 동물이었던 개라고 부른 사실을 바탕으로 주장했다. 그는 마사게타이의 명칭에 있는 사카족의 요소가 개를 뜻한다는 점을 주목하며, 마사게타이의 명칭과도 비교했다. 해럴드 베일리 (Harold Bailey), S. 파를라토 (Parlato), 잼시드 코스키 (Jamsheed Choksy) 같은 다른 이들은 아베스타어에 가까운 이란어군 단어 Ẋyaona에서 유래했고, “적대감, 적”을 뜻하는 단어가 일반화되었다고 주장했다. 크리스토퍼 앳우드 (Christopher Atwood)는 음운과 기록적 근거의 가능성을 모두 부정했다. 언어학으로 접근하지 않은, 앳우드는 흉노족의 명칭과 같거나 유사하게 발음되는, 몽골의 옹기강에서 훈족의 명칭 유래를 가져왔고, 민족적 이름 보다는 가문이나 왕조의 이름에서 기원했다고 주장했다.

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부