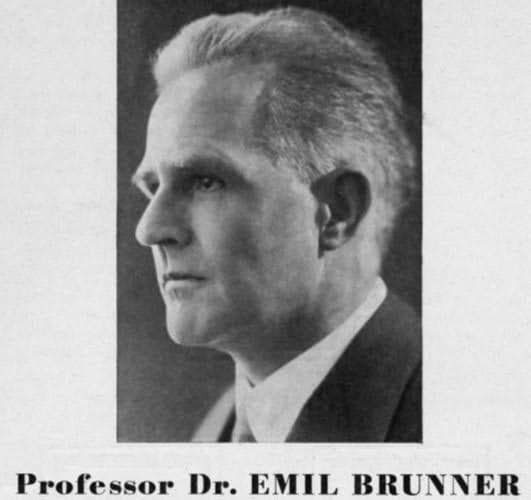

1966년 4월 6일, 신정통주의와 변증신학운동을 주도한 스위스의 신학자 에밀 브루너 / 에밀 부르너 (Emil Brunner, 1889 ~ 1966) 별세

에밀 브루너 (Emil Brunner, 1889년 12월 23일 ~ 1966년 4월 6일)는 스위스 윈터쏘르에서 태어난 스위스의 프로테스탄트 신학자이다. 카를 바르트와 함께 신정통주의와 변증신학 운동을 주도했었다. 그의 생애를 대부분 취리히에서 보냈다. 1913년 “종교 지식안에 있는 상징적 요소” (The Symbolic Element in Religious Knowledge)라는 제목으로 취리히 대학교에서 신학박사 학위 취득했다. 1916 ~ 24년 오프스타르덴에서 목회자로 시무 하였으며 1924년 이후 평생동안 취리히 대학교에서 조직신학과 실천신학 교수로 봉직했다. 브루너는 의식적인 개혁파 개신교의 신학자였다. 그는 종교개혁자들의 신학을 형식화하고 그들의 독창적인 신학을 굳혀 버린 17, 18세기의 신학을 신랄하게 비판했다.

또한 기독교 복음의 특수성을 모호하게 만들어 종교개혁 신학을 약화시킨 19세기의 개신교 자유주의도 함께 비판하였다. 바르트의 신학이 학문적이라면, 브루너의 신학은 언제나 실제적이었다. 브루너의 자연계시는 전통적인 독일 관념론적 윤리관념의 잔해였다. 브루너 신학의 독자성은 만남의 인격주의적 사상에 이끌리어 진리를 교리 가운데서가 아니라 하나님과 사람과의 만남 가운데서, 그리고 살아 있는 현실 가운데서 파악하려는 것이었다. 그래서 교회 교의학으로서보다는 선교신학으로서 자신의 신학을 특정 지었다.

– 에밀 브루너 / 부르너 (Emil Brunner)

.출생: 1889년 12월 23일, 스위스 빈터투어

.사망: 1966년 4월 6일, 스위스 취리히

.국적: 스위스

.영향을 준 인물: 쇠렌 키르케고르, 마르틴 부버, 마르틴 루터, 이마누엘 칸트, 장 칼뱅

.학력: 취리히 대학교 (1913년), 베를린 훔볼트대학

에밀 브루너 (Emil Brunner, 1889 ~ 1966)는 1889년에 태어났고, 취리히대학과 베를린대학에서 신학을 공부했고 1913년 신학박사 학위를 취득했다. 1924년 취리히대학의 조직신학과 실천신학 교수가 되었으며 스위스 취리히대학의 총장 등을 역임했다. 1948년 일본 국게기독교대학 (일본신학교 후신) 교환 교수로 지냈으며 1949년 YMCA 초청으로 내한, 한 주간 동안 “칼 마르크스의 공산주의와 민주주의”란 주제로 공개강좌를 했다. 1966년 스위스 취리히에서 77세의 일기로 별세했다. 저서로는 『중보자』, 『계명과 질서』, 『모순 속에 있는 인간』, 『만남으로서의 진리』, 『정의』등이 있다.

○ 생애 및 활동

에밀 브루너는 1889년 스위스 취리히에서 12월 23일에 태어났다. 그는 쯔빙글리와 칼빈의 개혁적 전통 속에서 자랐고 1913년 취리히대학에서 신학박사 학위를 받았다. 그는 대부분의 생애를 그 학교에서 신학을 가르치는 데 보냈는데 1924년 대학 교수직을 얻고 나서 1955년 퇴임할 때까지 그 곳에 있었다. 브루너는 오랜 지병 때문에 은퇴 후에는 거의 일을 할 수 없을 만큼 앓다가 1966년 4월 그의 고향 취리히에서 죽었다.

에밀 브루너 (Emil Brunner)는 스위스 개혁교회에서 목사안수를 받고, 스위스 옵슈탈덴에서 목회를 했다 (1916~24). 1924년 취리히대학교의 조직신학과 실천신학 교수가 되었는데, 미국과 아시아 순회강연 기간을 제외하고는 계속 그곳에서 가르쳤다. 1930년대부터 에큐메니컬 운동에 관심을 갖게 된 그는 제1차 세계교회협의회 총회 (1948, 암스테르담)에 대표로 참석했다. 취리히대학교에서 은퇴한 후, 도쿄 국제기독교대학교에서 그리스도교 철학교수로 활동했다(1953~55).

초기 저서로는 그리스도론에 대한 연구서인 ‘중재자’ (The Mediator, 1927), 제1차 세계대전 이후의 유럽 문화를 비판한 ‘위기의 신학’ (The Theology of Crisis, 1929), 그리스도교 윤리를 다룬 ‘신의 명령’ (The Divine Imperative, 1932) 등이 있다. 1946년에 출간한 ‘자연과 은총:카를 바르트와의 대화’에서 브루너는 인간은 창조 이래 ‘하느님의 형상’을 간직해 왔으며, 결코 그것을 완전히 잃어버리지 않았다고 주장함으로써 바르트 신학과 결별했는데, 바르트는 이 견해에 격렬하게 반대했다.

‘신과 인간의 만남’ (The Divine-Human Encounter, 1937), ‘반역적 인간’ (Man in Revolt, 1937)으로 브루너 신학은 결정적인 전환기를 맞이하는데, 여기서 그는 ‘나와 너’ (Ich und Du, 1923)에 나타난 마르틴 부버의 입장, 즉 비 (非) 인격적 사물을 인식하는 것과 인격적인 존재를 인식하는 것 사이에는 근본적인 차이가 있다는 견해를 반영했다.

브루너는 이러한 교의를 계시에 관한 성서적 관념을 이해하는 열쇠로 보았고, 그의 견해를 ‘계시와 이성’ (Revelation and Reason, 1941), ‘교의학’ (Dogmatics 3권, 1946~60), ‘정의와 사회질서’ (Justice and the Social Order, 1945), ‘그리스도교와 문명’ (Christianity and Civilization, 1948~49) 등에서 더욱 발전시켰다.

제1차 세계대전 후 문화에 대한 절망에서 생겨난 ‘위기의 신학’ (미국에서는 ‘신정통주의’라고 함)의 대표적 인물인 브루너는 자유주의 신학에 반대하면서 프로테스탄트 종교개혁의 중심주제들을 재확인하려 했다. 신학과 인문주의 문화의 끊임없는 대화를 추구하면서도 이상주의, 과학주의, 진화론, 자유주의에 대해 인간을 교만하게 만들고 스스로를 신격화시킨 증거로 보고, 이러한 것들을 현대 세계에 존재하는 모든 악의 근원으로 보았다. 브루너는 현대 개신교 신학을 주도했다.

저서로는 신비주의와 언어(言語) (1924), 복음적 신학의 종교철학 (1926), 중재자 (The Mediator, 1927), 위기의 신학 (The Theology of Crisis, 1929), 신의 명령 (The Divine Imperative, 1932), 자연과 은총 (1934), 자연과 사상 (1934), 신과 인간의 만남 (The Divine-Human Encounter, 1937), 반역적 인간 (Man in Revolt, 1937), 계시와 이성 (Revelation and Reason, 1941), 자연과 은총: 카를 바르트와의 대화 (1946), 교의학 (敎義學 : Dogmatics 3권, 1946~60), 정의와 사회질서 (Justice and the Social Order, 1945), 그리스도교와 문명 (Christianity and Civilization, 1948~49) 등이 있다.

○ 신학적 관심사

브루너의 신학적 관심사는 19세기와 20세기초의 신학이 내재성의 형태, 즉 폴 주위트 (Paul Jewett)의 말대로, “인간과 하나님을 형이상학적으로, 인식론적으로, 윤리적으로 동일한 연속선 위에 놓고 봄으로써 인간이 자기 속에 본성적으로 타고난 가능성이라는 틀 안에서 하나님에 대한 진정한 지식에 도달할 수 있을 것이라고 하는” 사상적 형태 쪽으로 표류해 가는 것에 대항하는 것이었다. 브루너의 신학은 계시와는 별도로 자연적 이성을 가지고 하나님을 파악하려고 하거나, 어떤 형태든 인간의 철학을 가지고 하나님의 말씀을 이해하기 위한 필수적인 틀로 삼으려는, 모든 시도들에 대하여 일관된 공격을 하는 것이었다. 그는 “만약 하나님이 철학적 유신론에서 말하는 바와 그 분이라면, 그는 성경이 계시하는 하나님이 아니며, 주권적인 주님이나 거룩하고 자비로운 조물주가 아니다. 그러나 만일 그가 계시의 하나님이라면 그는 철학적 유신론의 하나님은 아니다”라고 주장함으로써 터툴리안이나 파스칼, 키에르케골 등의 목소리를 반영했다.

그는 바르트의 선택 교리에 대하여 매우 비판적이었는데 그것은 그가 보기에 결국 보편적 구원론으로 이어질 것이었고, 예수 그리스도를 택하든지 거부하든지 간에 있어야 할 개인적 결단의 필요성을 간과한 것이었기 때문이다.

– 성경적 인격주의

현대 신학에 대한 그의 기여는 계시를 개인과 하나님 사이의 ‘나-너의 만남’과 동일시했던 것으로부터 시작한다. 계시의 진리에 대한 성경적 정의를 전개할 때 그는 페르디난드 에브너 (Ferdinand Ebner)와 마틴 부버 (Martin Buber)와 같은 20세기의 실존주의 사상가들의 영향을 받았다. 그가 하나님과 인간의 만남으로서 진리라는 성경적 개념을 ‘발견’하는 데 가장 직접적으로 영향을 주었던 사람은 유태인 신학자이자 철학자였던 마틴 부버였다.

브루너는 부버의 사상을 따라, 신적 계시의 성격을 파악하기 위해서는 진리와 지식의 두 가지 종류, 즉 ‘그것의 진리’ (it-Truth)와 ‘너 (또는 당신)의 진리’ (Thou-truth) 사이의 차이를 먼저 식별해야 한다고 주장했다. 전자는 객체의 세계에 대한 지식에 걸맞는 것이지만, 후자는 인격체들의 세계를 놓고 말하는 것이다. 인격체들과 객체들 사이에는 어떤 근본적인 차이가 존재한다. 브루너는 하나님의 지식을 객체들의 지식으로 말하는 신학은 어떤 것이든지 근본적으로 잘못되었다고 주장했다. 기독교의 가장 중요한 본질은 하나님과 인간이 만나는 만남의 사건성에 있다. 하나님에 대한 지식은, 그것이 객체들의 수준을 초월하며, 객체들에 대한 지식에 내재되어 있는 주체-객체의 이원론을 극복하고 대신 인격적 결단과 반응 그리고 헌신을 요구한다는 의미에서 인격적이다.

“만남으로서의 진리는 어떤 것에 대한 진리가 아니며, 어떤 지적인 것, 즉 사상들에 대한 진리도 아니다. 그것은 진리와 지성에 대한 비인격적 개념을 산산이 부숴뜨리는 진리, 즉 나-너라는 형태로만 적절히 표현될 수 있는 진리이다. 신적, 초월적, 절대적인 그것을 묘사하기 위하여 비인격적인 용어들을 사용한다면 여하한 것이라도 그것에 대하여, 아니 좀더 정확하게 말하자면 그 분에 대하여 말하려는 외로운 자아의 생각이 만들어 낸 부적절한 방법임에 틀림이 없다 (만남으로서 진리, 24).”

기독교적 진리는 만남으로서의 진리, 곧 하나님이 말씀하시고 인간이 반응함으로써 생겨나는 하나님과 인간 사이의 만남이라는 위기 속에서 발생하는 진리이다. 그러한 진리만이 인격체의 자유와 책임을 제대로 취급하며, 그러한 진리만이 복음의 핵심, 즉 하나님과의 인격적인 관계를 보존한다. “이 진리는 사람에게 하나의 인격적 요청으로서 다가온다. 그러므로 그것은 성찰의 결과에서 나온 어떤 진리가 아니다. 그렇게 때문에 그것은 처음부터 나로 하여금 직접적으로 대답하게 하는 진리이다 (창조와 구속의 기독교 교리 II, 8-9).” 그가 계시를 나-당신의 만남이라는 개념으로 생각하고 그의 신학을 쌓아 올리고 있기 때문에 브루너의 신학에 대한 전반적인 접근은 ‘성경적 인격주의’라고 불리우고 있다.

– 만남으로서의 계시

브루너에 의하면, 하나님에 대한 말이나 명제는 결코 계시의 위상을 가질 수 없다. 왜냐하면 그것들은 어쩔 수 없이 하나님을 객체화시키기 때문에 결국 ‘그것-지식’ (it-knowledge)의 수준으로 떨어져 버리기 때문이다. 사실, “인격으로서의 하나님이라는 신비에는 어떠한 말이나 글도 부적합하다”고 그는 언명했다. 그러므로 계시 그 자체는 항상 주체-객체의 구분을 극복하여 하나님을 진정으로 인간에게 표현하는 인격적 만남이라는 관계의 사건인 것이다. “계시는 … 결코 단순한 지식의 전달이 아니고, 생명을 부여하고 생명을 회복시키는 교섭 (communion)이다.”

브루너가 강조했던 비명제적 (non-propositional) 계시의 형태는 두 가지 사건으로 발생한다. 역사적으로는 예수 그리스도 안에서 하나님이 성육신하신 사건 속에서, 그리고 현재적으로는 신자를 그리스도와 동시대인으로 만드는 예수 그리스도에 대한 성령의 내적 증거 (testimonium spiritus internum) 안에서 발생한다. “오직 성령의 이 말씀 (Word) 안에서만 예수 그리스도 안에서의 하나님의 계시는 인간에 대한 현실적이고 실제적인 하나님의 말씀이 된다. 곧 그 안에서만 역사적 계시라고는 하지만 비유적 언어인 ‘하나님께서 말씀하셨다’가 문자적으로 받아들일 수 있는 ‘하나님이 말씀하신다’가 된다 (교리서 I, 30).”

이러한 견해에 대하여 종종 제기되는 비판은 그 인격체에 대하여 뭔가를 알 수 없는데 어떻게 그 인격체 자체가 전달될 수 있겠느냐는 것이다. 계시가 완전히 비명제적일 수 있는가? 브루너는 하나님에 대한 명제적 지식은 계시 그 자체인 신과 인간의 만남으로부터 자연히 그리고 필연적으로 발생한다는 사실에 동의했다. 그러나 그는 그러한 명제적 지식은 계시 자체와는 구분되어야 한다고 주장했다. 그는 “선포된 말씀이 진정한 계시, 즉 임마누엘 하나님의 인격적인 자기 표명인 예수 그리스도를 증거하고 있을 때 그것은 하나의 간접적인 계시이다(교리서 I, 25)”라고 언명했다. “인간의 말로 나타난 말씀은 간접적인 의미에서만 계시이다. 즉 그것은 그에 대한 증거로서의 계시일 뿐이다 (교리서 I, 27).”

브루너가 피해 가려고 했던 것은 교리나 신학을 인격적 신앙의 위치에 두는 ‘신학주의 (Theologismus)’라는 이단이었다. 분명 예수 그리스도를 통한 하나님과 인격적인 만남인 나-당신의 만남에서 나오는 인격적 신앙은 하나님에 대한 성찰과 그를 표현할 수 있는 말들을 자아낸다고 그는 주장했다. 그러나 결코 그런 것들과 계시를 혼동해서는 안 된다. (여기서 브루너는 계시와 영감을 구별하여 사용하고 있는 듯 하다.) 그렇게 하지 않으면 그런 것들을 믿는 것이 진정한 신앙을 대체시켜 버리게 될 것이기 때문이다. 믿음에는 없어서는 안될 예수 그리스도에 대한 사도들의 증거조차도 신앙의 대상이 될 수는 없다. 교리는 ‘당신-진리’가 아닌 ‘그것-진리’의 영역에 놓여 있는 것이다. 그러므로 그것은 신앙의 대상이 될 수 없고 그렇기 때문에 그것에 대한 믿음이 진정한 신앙을 대신할 수 없는 것이다. 브루너는 그럼에도 불구하고 그와 같은 계시의 이차적 도구들이 믿음을 위해서는 반드시 필요하다고 단언했다.

○ 성경관

브루너는 성경에 대하여 이중적 태도를 취하였는데 계시와 성경의 말씀들을 동일시하기를 거부했다. 성경은 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 계시에 대한 일차적 증거를 포함하고 있다는 면에서 계시의 독특한 매개물 내지는 도구이다. 그러나 그가 그렇게 말한 것은 성경에 있는 모든 것이 동일한 가치를 지니고 있는 것도 아니며 또한 모두가 진실한 것이라고 볼 수도 없는 것을 의미했다. 성경은 … 무엇보다도 먼저 사도들이 그리스도에 대해 증거한 것인데 … “그리스도가 누워 있는 구유”(루터)이다. 그것은 하나님의 성령으로 영감된 ‘말씀’이다. 그러나 동시에 그것은 인간의 메시지이다. 그것의 ‘인간적인 성격’이란 인간적인 모든 것의 연약함과 불완전함에 의하여 영향을 받고 있음을 의미한다 (교리서 I, 34).

브루너는 축자 영감 교리를 비난했는데 메마른 주지주의와 계시를 ‘계시된 교리들’과 혼동하는 등의 ‘비참한 결과들’이 가져온다고 보았기 때문이다 (교리서 I, 28). 그럼에도 불구하고 그는 본래적 계시인 예수 그리스도에 대한 없어서는 안 될 증거로서, 그리고 신자로 하여금 예수와 동시대인이 되게 해주는 하나님과의 인격적인 나-당신의 만남에 대한 현재적 계시의 도구로서 성경의 권위를 매우 높게 보았다. 이러한 성경의 기능 때문에 성경은 기독교 교리의 기초와 규범이 된다고 브루너는 말했다. “이 교리와 이 믿음이 성경의 가르침과 일치하는 한, 기독교의 교리는 합법적이며, 진정으로 계시에 기초한 것이고, 그것에 기초한 믿음은 믿음에 대한 진실한 지식이다 (교리서 I, 44).”

브루너는 기독교 교리에 대한 객관적인 근거와 규범을 함부로 포기할 수 없었으며 그 근거와 규범을 성경 안에 두었다. 그럼에도 불구하고 브루너는 성경이 어떤 궁극적인 규범이라는 사실에 대해서는 부인했다. 그것은 기껏해야 차선 또는, 근사한 규범이었다. 이러한 바르트의 성경관에 대하여 주위트는 브루너가 계시교리와 성경관의 입장은 일관되지 못하다고 비판하였다. 브루너는 축자 영감교리와 무관하게 성경의 권위를 주장하려 하기보다는 ‘하나님의 감동’의 한 형태를 주장하다가 성경의 권위를 송두리째 포기하는 식의 결과를 가져왔다는 것이다. (20세기신학, 128) 주위트는 또 ‘그것-진리’와 ‘당신-진리’ 사이에 절대적인 구분이 있는 것처럼 주장한 브루너의 입장을 비판하였다. 이 둘의 구분은 사실 불가능하다는 것이다. 명제적인 진리가 성립되지 않으면 계시에서 고백으로, 그리고 인격적인 만남에서 교리로 옮겨갈 수가 없다. 브루너도 이러한 어려움을 이미 알고 있었다. “주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이니이다”라는 고백은 인간의 말로 표현된 하나님의 사건이었고, 신적인 감동으로 된 증거였다. 브루너가 인간의 말과 하나님의 말씀이 일치하는 이 한 번의 경우를 인정하게 되자, 명제적 진리와 신적 계시 그 자체 사이에 존재한다고 보았던 차원적 구분은 깨져 버렸다. 이렇게 되면 계시는 하나의 주관적인 경험으로만 남는다. (20세기 신학, 129).

○ 인간론 (MAN IN REVOLT: A CHRISTIAN ANTHROPOLOGY [1939]을 중심으로)

스위스 쮜리히에서 출생한 에밀 브루너 (1889 ~ 1966)는 1922년부터 65년까지 쮜리히 대학의 조직신학교수로 했었는데, 칼 바르트와 함께 20세기 개신교 신학에 가장 큰 영향을 끼쳤던 사람 가운데 하나이다. 그의 신학적 관심과 경향은 19세기 이후 지배적이던 자유주의 신학의 문제점을 간파하여 하나님의 말씀을 강조하고, 동시에 과거 정통주의 신학의 한계를 넘어서서 새로운 성서 이해의 지평을 변증법적으로 펼치는데 있었다.

그런 의미에서 그의 신학은 “말씀의 신학,” “변증법적 신학,” “신정통주의 신학”이라 불린다. 그의 인간론은 하나님과 나, 나와 너의 관계 속에서, 그리고 모순과 역설의 변증법적 인간 이해에서 인간의 본질을 발견하려고 한다는 점에서 에브너 (F. Ebner)와 부버 (M. Buber) 그리고 키에르케고르 (Kierkegaard)의 영향 아래 있다(10, 23). 특히 브루너가 이 「모순 속의 인간」에서 전개해 나간 인간론은 서구 자유주의의 낙관적인 인간론을 거부했다는 점과, 당시 서구 세계가 인간적인 전체주의의 공포를 느끼기 시작한 시기에 출판 (최초의 독일어 출판, 1937)되었다는 사실에서 중요한 역사적, 신학적 의의를 지니고 있다.

‘MAN IN REVOLT : A CHRISTIAN ANTHROPOLOGY’ 이 책은 모두 네 부분으로 짜여져 있다.

서론에서는 인간의 존재에 대한 불가해성과 인간관의 중요성과 영향, 그리고 이전에 나왔던 다양한 인간관에 대한 견해들을 소개한다. 여기서 그는 자연주의적, 관념주의적, 과학주의적, 무신론적 인간 이해 등은 인간의 본질 가운데 일부분만 파악했다고 판단하고 이들을 거부하면서, 기독교적인 인간 이해로 넘어간다.

두 번째 부분은 그의 기독교적 인간론의 기초를 제공해 주고 있다. 여기서 그는 지식과 존재의 근원으로서 하나님 말씀, 하나님의 형상으로 인간, 그러나 타락하여 모순 속에 있는 인간의 본질 등에 대해 설명한다.

세 번째 부분은 인간론의 주제를 개별적으로 더욱 심화 시킨 부분이다. 인격성, 인간 영혼, 자유, 개인과 공동체, 영혼과 육체, 진화와 성장, 우주와 역사 속에서 인간, 종말 등이 이 곳에서 다루어진다. 마지막 부분은 이상적인 인간과 실제적인 인간 사이의 모순을 극복할 수 있는 신앙의 문제를 언급됨으로써 결론을 맺고 있다. 이 서평은 브루너 인간론의 전체적인 구조를 파악하는데 일차적인 관심이 있기 떄문에, 주로 브루너의 책 가운데 첫째, 둘째 그리고 넷째 부분을 중심으로 살펴보게 될 것이다. 브루너 인간론의 특징은 그 기본 출발점이 하나님의 말씀과 존재로부터 시작되어야 한다는데 있다. 이를 “위로부터의 인간론”이라고 할 수 있겠다. 그에 있어서 인간의 수수께끼를 풀 수 있는 열쇠는 객관적이고 과학적인 탐구에 있는 것이 아니라(27), 하나님의 말씀과 사랑 안에서 화해하고 응답하는데 있다(53). 이런 전제에서 볼 때, 그의 인간론이 가지는 구조와 내용은 이렇다: 인간은 하나님의 형상으로 창조 되었다. 이 하나님의 형상은 인간이 책임적 존재임을 증거한다. 그런데 이 인간의 책임성 안에는 죄를 지을 수도 있고, 짓지 않을 수도 있는 선택의 자유와 권리가 내재해 있다. 그런 까닭에 인간은 본래부터 모순 속에 있는 존제인 것이다. 그러나 결국 인간은 하나님 앞에서 죄를 범하고 타락한 존재가 되고 말았다. 그 결과 인간은 하나님의 말씀을 상실하고 소외된 존재가 되었다. 이제 이 모순 속에 있는 인간을 회복시킬 수 있는 것은 인간 자신에게 있는 것이 아니라, 하나님에게 달려 있다. 성육신 하신 예수 그리스도는 하나님의 계시 그 자체이며, 그 사랑의 드러남이다. 그러므로 인간은 기독교 신앙을 통해서만 본래 하나님과의 관계를 되찾을 수 있다.

– 브루너 인간론의 주요 개념

1) 책임적 존재

브루너에 있어서 인간 본질의 특성은 “책임적 존재”라는 말에서 찾을 수 있다. 이 책임성은 인간의 속성 가운데 하나가 아니라 인간의 가장 깊은 본질을 이루는 실체(substance)다(50). 인간이 이 책임성을 상실한다면, 그는 더 이상 인간이기를 그만 두어야 할 것이다: “진정한 책임성은 진정한 인간성”(51)이다. 그러므로 인간을 다른 피조물과 구별짓는 것은 바로 이 책임성에 있다. 이 책임성 안에 인간의 자유, 고유성, 이웃과의 연대성, 하나님과 세계와의 근원적인 관계가 존재한다(50). 따라서 브루너는 누구든지 인간의 존재를 책임적인 존재로 이해한 자는 인간의 본질을 이해한 자라고 말한다. 그런데 이 책임성은 칸트의 경우처럼, 인간 스스로의 책임성과는 다르다. 칸트에게는 “사랑의 계명”이라는 측면이 빠져 있다. 그의 도덕적 명령에서는 예수의 십자가가 나올 수 없고, 그의 윤리는 진정한 의미에서 인격적이지 못하다(158). 그것은 나 자신에게 의존하도록 하는 책임성이다. 책임성에 대한 이와 같은 이해는 도덕적이고 율법적인 이해로 나아가게 하며, 책임성을 잘못 이해하는 것 가운데 최고의 극치를 이룬다(161). 브루너가 말하는 책임성이란 하나님과 관계 속에서 의존하는 책임성을 의미한다. 다시 말하면, 인간은 하나님의 말씀의 부름과 그 부름에 대한 응답의 행동에서 자신을 책임적인 존재로 이해한다. 그런 의미에서 하나님의 말씀은 인간 존재의 근원이다. 그리고 인간은 이 하나님의 말씀 안에서 “사랑 안에서의 책임성”을 인식하게 된다. 결국 브루너의 책임성은 하나님의 사랑 안에서 이해되고 완성된다. 사랑은 모든 책임성의 의미이다(74). 그러므로 인간은 하나님과 관계 속에서, 그의 사랑 안에 책임적으로 존재할 때 진정한 의미의 인간이 된다.

2) 하나님의 형상

하나님의 형상에 대한 브루너의 해석을 정확하게 파악하는 것은 그의 인간론을 이해하는데 대단히 중요하다. 그는 인간의 본성이 하나님의 형상으로 창조되었다는 기본적인 기독교 교리를 수용한다. 그러나 그는 과거의 전통적인 해석처럼, 이 하나님의 형상을 단순히 “존재의 유비”로 이해하지는 않는다. 그는 칼 바르트처럼, 이 형상을 관계의 유비로 이해하려고 하는 듯하다. 그에 있어서, 죄에 의해서도 파괴되지 않는 것은 하나님과 인간의 관계성뿐이다(105). 그에 있어서 하나님의 형상은 인간이 하나님과 책임적인 응답의 관계에 있다는 것을 의미한다. 동시에 이는 인간을 하나님과 이웃 인간 사이의 책임적인 관계로 이해하는 것을 뜻한다. 그는 가톨릭이 하나님의 형상을 형상 (imago)과 모양 (similitudo)으로 구분하는 것이나, 종교개혁자들이 하나님의 형상의 흔적 (relic)을 하나의 실체 개념으로 받아들이는 것을 반대한다. 다만 그는 인간의 책임성이라는 말로 이 관계성을 설명하고 있다. 그러나 과연 책임성이라는 것이 실체가 없는 하나의 관계성만으로 설명할 수 있겠는가? 분명 그는 이 책임성을 인간 실존의 실체(50)라고 한 바가 있다. 따라서 이 부분은 해석의 이중적 여지가 남아 있는 것이라고 할 수 있다. 또한 그가 형식적으로는 하나님의 형상, 즉 책임성이 남아 있고, 내용적으로는 회복할 수 없을 정도로 그것이 상실됐다고 주장하는(170) 부분에 이르면 또다시 그의 설명이 애매해지는 것을 발견하게 된다. 그의 형식적, 내용적이라는 구분은 사실 내용상 가톨릭의 형상과 모양의 구분과 크게 다른 바를 발견하기 어렵기 때문이다.

3) 모순 속의 인간

하나님의 형상으로 창조된 인간이 하나님께 반항하고 불순종하게 되는 것은 그가 책임적인 존재이며, 자유로운 존재이기 때문이기도 하다. 브루너에 있어서, 죄의 본질은 존재의 상태가 아니라, 행위를 의미한다(116). 여기서 인간의 모순이 나온다. 인간은 하나님의 형상으로 창조되었기 때문에, 역설적으로 하나님께 죄를 짓게 되는 존재가 되었다. 왜냐하면 하나님의 형상인 책임적인 존재가 아니었다면, 죄도 범할 수 없었을 것이기 때문이다. 하나님의 형상으로 만들어졌다고 하는 것은 “죄의 전제 조건”이다(132). 그래서 인간은 본질적으로 “모순 속의 인간”인 것이다. 이런 관점에서 볼 때, 인간은 본래부터 악의 경향성을 가지고 있다. 이 악의 경향성은 원죄를 설명하려는 것이 아니라, 인간의 본질을 설명한다. 사실 그는 원죄에 대해서는 명쾌한 입장을 개진하지 못하고 있는 듯한 인상을 준다. 인간의 본질 속에는 하나님과 같아지려는 욕망과 교만이 숨어 있다. 이것은 인간의 독립성을 선언하는 것과 다름 아니다(129). 이것이 인간을 최초의 모순 상태인 타락으로 끌고 갔다는 것이다. 그런데 여기서 제기 될 수 있는 문제는, 왜 인간에게는 악의 경향성만 있는 것인가 하는 것이다. 사실 논리적으로 말하면, 인간은 악의 경향성만 가지고 있는 것이 아니라, 선의 경향성도 가지고 있다고 말해야 한다. 왜냐하면 본래 하나님의 형상이 책임성으로 나타났지만, 그 책임성이 필연적으로 악을 낳는 것은 아니기 때문이다. 그런데 브루너에게는 이 선의 경향성, 즉 하나님께 순종하려는 경향성은 쉽게 간과되고 말았다는 느낌이다. 그럴 수밖에 없었던 것은, 그에게 인간론의 구조 속에서, 인간은 본질적으로 “모순 속의 존재”이어야 하기 때문이다. 한편 이 인간 타락의 상태는 회복불가능성을 가지고 있다. 이것은 하나님과의 관계성을 파괴할 뿐만 아니라, 인간과 자연과의 관계성도 손상시킨다. 여기서 죄의 연대성 개념이 나온다. 하나님과의 교제를 파괴하고 연대감의 끈을 단절한 뒤, 인간은 하나님께 대항하는 존재가 되었고, 서로에게 대항하는 존재가 되었다(141). 그 결과 인간은 하나님의 진노 안에 있는 실존이 되었다(163). 하나님의 진노 안에 있는 인간은 곧 “죽음 앞에 놓인 실존”이다. 두려움과 의심 그리고 절망은 바로 이러한 인간 모순의 결과물이다.

4) 새로운 인간

인간이 모순적인 존재라고 하는 말은 또 다른 의미에서 보면, 이상적인 인간과 실제적인 인간 사이에서 모순 속에 있는 존재라는 뜻이다. 즉, 창조와 죄 사이의 모순 속에 있는 인간을 의미한다(478). 그런데 브루너는 이런 모순 관계를 철학이나 과학적 지식으로는 해결할 수 없다고 단언한다. 그에 논리에 따르면, 인간의 모순성을 인식하게 된 것은 하나님의 말씀에서 비롯되었기 때문에, 그것을 해결할 수 있는 길도 하나님의 말씀을 통해야 한다는 것이다. 그러므로 모순 속의 인간은 오직 신앙을 통해서 회복 가능하다. 그리고 이 신앙은 인간의 교리에서 설명되는 것이 아니라, 예수 그리스도의 교리에서 설명된다(479). 그러므로 기독교교리의 진정한 핵심은 기독론에 있고, 이 예수 그리스도에 대한 신앙의 실존적 결단을 통해서만 인간의 모순을 극복할 수 있다. 브루너에 있어서, 신앙은 기원에서부터 잘못 걸어온 길을 되돌아가는 것이고, 하나님의 말씀에 복종하는 것이다. 이 신앙은 모순과 죄에 대해 “아니다”하고 외치는 것이다(480). 그러나 이 신앙은 나의 힘으로는 불가능하다. 하나님의 용서를 인식할 때만 나의 회개가 의미를 가진다. 이를 가능하게 해주는 것이 바로 예수 그리스도의 십자가다. 그러므로 신앙이란 하나님의 말씀 안에서 나 자신을 인식함으로써 반응하게 되는 인격적 행위다. 이는 하나님의 말씀과 사랑을 받아들이는 삶을 의미한다(486). 하나님의 사랑을 예수 그리스도 안에서 받아들이는 신앙은 세상을 해석하는 것이 아니라, 사건 속에 참여하는 것을 뜻한다. 이 참여하는 신앙은 하나님의 사랑을 나와 이웃, 즉 공동체 속에서 실현하는 것을 의미한다. 그러므로 새로운 인간, 즉 모순을 극복한 인간은 공동체 안에서, 역사와 우주 안에서, 하나님의 사랑과 참 자유 그리고 책임성을 소유한 인간이다.

– 브루너 인간론의 특징

브루너의 인간론은 대체로 다음과 같은 몇 가지 특징을 가진다.

첫째, 그의 인간론은 전통적인 의미에서의 기독교 인간론과 그 구조에 있어서 크게 다르지 않다. 창조와 타락과 회복이라는 틀을 여전히 사용하고 있다는 점에서 그렇고, 그 문제의 해결 방안에서 하나님의 말씀과 예수 그리스도를 출발점으로 제시하고 있다는 점에서 그렇다. 그런 의미에서 그의 인간론은 철저히 기독교적이다. 그리고 방법론적인 면에서는 “위로부터의 인간론”을 전개한다.

둘째, 그는 하나님의 형상을 존재론적인 것으로 해석하지 않고 관계론적인 것으로 이해한다. 이 관계 속에서 그는 인간의 본질을 책임성을 파악하고 있다. 하나님의 형상, 즉 인간의 독특성을 관계론적으로 파악하는 것이 브루너의 것만은 아니라 할지라도, 그가 그 핵심을 책임성에 두었다는 것은 그의 신학적 공로로 돌릴 만 하다. 이 책임성을 통해 인간과 하나님은 하나의 접촉점을 확보하게 되는 것이다. 이 측면은 일체의 접촉점을 거부한 칼 바르트와의 차이이기도 하다.

셋째, 이 책임성의 강조는 인간의 결단과 행위의 강조로 이어진다. 브루너에 있어서 인간의 행위와 의지적 결단은 대단히 중요한 것으로써, 이는 구원론의 문제에도 결정적으로 영향을 미친다. 인간은 아무런 의지적 반응을 하지 않는데 하나님이 절대적인 주권으로 인간을 구원하는 것은 아니라는 것이다. 그런 의미에서 하나님도 관계 속에서 이해된다. 따라서 죄인 없는 하나님의 사랑은 사실 아무런 의미도 없는 것이다.

넷째, 브루너의 인간론은 철저히 기독론적이다. 모순 속의 인간을 회복시키는 길은 예수 그리스도를 통해서만 가능한 것이다. 그러므로 그의 인간론을 이해하는 열쇠는 도리어 그의 기독론에 있다고 할 수 있다. 칼 바르트와 더불어 현대 신학에서 정통적인 기독론을 다시 회복시킨 공로를 인정 받는 이유가 바로 여기에 있다.

○ 에밀 브루너의 종교인식론

부르너에 있어서 그의 가장 중요한 첫 작품은 ‘종교적 인식에 있어서의 상징적인 것’ (Das Symbolische in der Religi?en Erkenntnis)이라는 인식론적 주제에 대한 그의 박사학위 논문이다. 스승인 라가츠 (L. Ragatz) 에게 바친 이 논문을 그는 ‘종교적 인식론에 기여하며’ (Beitr?e zu einer Theorie der religi?en Erkenntnis)라고 명명하였다. 여기서 그는 종교적 인식을 기독교적이 아닌, “종교적인 믿음”의 실상의 문제로서 제기한다. 브룬너는 종교적 의식 속에서 종교적 진술의 실상에 대한 하나의 이론을 발전시키고자 한다. 즉 상징 개념을 사용함으로써 종교적 인식에 대한 하나의 독자적인 이론을 정립해 보려는 것이다.

부르너는 기본적으로 쉴라이어마허 (F. Schleiermacher)적인 변형적 인식론을 따르면서도 칸트 (I. Kant)와 쉴라이어마허의 독특한 통합을 이루고자 한다. 잘라 말해서, 쉴라이어마허가 이룩한 “영적 현현”에 대한 종교의식의 ‘독특성’과 ‘독자성’의 통합은 브루너에게 있어서 진리 인식의 확실한 기반이다. 그는 순수의식의 분석이 모든 규정의 토대가 된다고 생각했다. 따라서 브룬너는 종교적 인식은 “도덕적 규범 의식” 속에 잠재되어 있는 내세에 대한 인식으로 본다. “절대적인 것”과 “초자연적인 것”의 체험, 독자적인 영성 (Geistigkeit)의 체험으로부터 신앙 세계로의 문이 열린다고 본 것이다. 부르너는 칸트가 종교의 실상을 무시한 것은 아니지만, 종교의식의 외부에서 진리를 찾고있는 것은 실수라고 비난한다. 부르너에 따르면 칸트의 종교 해석은 도덕에 기생하는 생기없는 일종의 부가물일 뿐이라는 것이다. 칸트에게 있어 종교적 인식의 대상물들인 신, 영원한 생명, 그리고 자유는 실천적인 도덕적 이성의 단순한 요구로서 등장한다. 그러나 부르너는 진리는 사실성의 비교를 통해서가 아니라, 종교 의식이라는 체험 속에서 의식의 특성을 분석함으로서 확립되는 것이라고 주장한다. 부르너는 비판적으로 근원을 따지지 않으려는 낭만적인 인식 성향을 보였다.

한편 부르너의 신인식론은 칸트의 실천이성과, 종교본질에 대한 쉴라이어마허의 견해를 차용해서 종합한 것만은 아니다. 그는 주관적인 감정이 수동적으로 머물러 있는 쉴라이어마허의 종교관에서 더 강한 도덕적, 능동적인 특징을 요구하고 있다. 그는 더욱이 베르그송과 마찬가지로, 감각적 삶과 자의식의 영역 속에서의 직관적 지식의 가능성과 불가피성을 설명하고, 내적 정관의 부적합함으로 인한 상징주의의 대체 불가능성을 지적함으로써, 감각적 삶의 심층에 종교적 삶을 우선적으로 자리 매김하고 있다. 이러한 전제를 보충함으로서 부르너는 자신의 독립적인 종교적 인식론을 펴 낼 수 있었다. 만일 도덕의식에 대한 브룬너의 진술들과 그것에 연관되어 있는 초월적 현실에 대한 종속의식이 모순을 포함한다면, 종교적 인식이란 도덕적 규범의식 속에 잠재된 초월적 세계에 대한 인식이라는, 종교 의식에 대한 그의 논거는 일시에 기본토대를 잃고 말 것이다. 그럼에도 불구하고 주관의 정신적 속성에서 연유된 가치인 ‘내면으로부터’를 상징을 통해서 이끌어 낸 것은 직관적 종교인식에 대한 그의 중요한 업적으로 평가되고 있다. 아울러 이것은 그의 초기 사상 안에서 지울 수 없는 주관주의의 흔적을 남기고 있다.

○ 저서들

신비주의와 언어(言語) (1924)

복음적 신학의 종교철학 (1926)

중재자 (The Mediator, 1927)

위기의 신학 (The Theology of Crisis, 1929)

신의 명령 (The Divine Imperative, 1932)

자연과 은총 (1934)

자연과 사상 (1934)

신과 인간의 만남 (The Divine-Human Encounter, 1937)

반역적 인간 (Man in Revolt, 1937)

계시와 이성 (Revelation and Reason, 1941)

자연과 은총: 카를 바르트와의 대화 (1946)

교의학 (敎義學 : Dogmatics 3권, 1946~60)

정의와 사회질서 (Justice and the Social Order, 1945)

그리스도교와 문명 (Christianity and Civilization, 1948~49)

– 영문 저서들

The Mediator, (1934) The Lutterworth Press, reprinted Cambridge 2003

Our Faith (1936)

The Divine Imperative (1st German edition 1932; English translation 1937 and 1941)

Man in Revolt. A Christian Anthropology (1st German edition 1937; English translation 1939 and 1941)

Revelation and Reason. The Christian Doctrine of Faith and Knowledge, (1st German edition 1941, English translation 1946)

Christianity and Civilisation (1949) Gifford Lectures Delivered at the University of St Andrews, James Clarke & Co, reprinted Cambridge 2009

Dogmatics. Volume I: The Christian Doctrine of God, (1949) reprinted James Clarke & Co, reprinted Cambridge 2003

Dogmatics. Volume II: The Christian Doctrine of Creation and Redemption, (1952) reprinted James Clarke & Co, Cambridge 2003

Dogmatics. Volume III: The Christian Doctrine of the Church, Faith and the Consummation, (1962) reprinted James Clarke & Co, Cambridge 2003

Eternal Hope (1954)

The Great Invitation Zurich Sermons, (1955) The Lutterworth Press, Cambridge 2003

I Believe in the Living God. Sermons on the Apostles’ Creed, (1961) reprinted The Lutterworth Press, Cambridge 2004

Justice and Social Order, The Lutterworth Press, Cambridge 2003

The Letter to the Romans, The Lutterworth Press, Cambridge 2003

The Misunderstanding of the Church, The Lutterworth Press, Cambridge 2003

– 브루너 연구서적들

McGrath, Alister E. Emil Brunner: A Reappraisal. West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 2014

Politics and Protestant theology : an interpretation of Tillich, Barth, Bonhoeffer, and Brunner, René de Visme Williamson (1976)

Emil Brunner, J. Edward Humphrey (1976)

Jewett, Paul King. Emil Brunner. Chicago: Intervarsity Press, 1961

Kegley, Charles W., ed. The Theology of Emil Brunner. New York: The Macmillan Co., 1962

참고 = 위키백과, 나무위키, 교보문고

크리스천라이프 편집부